По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

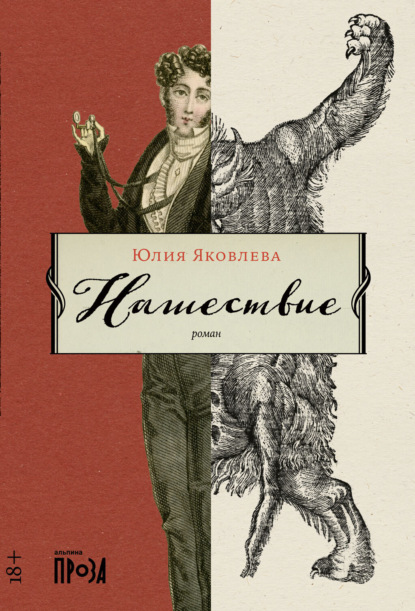

Нашествие

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Клим, здесь всё, что приходило?

– Ну дак.

– Приглашение от губернатора. На бал и фейерверк… Его здесь нет.

– Может, не присылали, – заметил Клим. Подошёл, стал сгребать всё обратно в корзину.

Бурмин придержал его руку:

– Погоди.

И снова окунулся в бумаги.

– Да не пригласили! – опять попытался Клим.

– Быть такого не может. Чтоб не прислали. На всякий бал присылают.

– Вы ни на какое не отвечали. Они и перестали. Приглашать.

Но тут Бурмин издал торжествующий возглас и быстро пальцем надорвал маленький голубой конверт. Выпростал сложенную бумагу. Пробежал глазами:

– Отлично. Танцы и мороженое.

«Знал бы – сжёг сразу». Клим готов был хлопнуть кулаком свою дурную голову.

– Готовь фрак.

– Барин! Богом заклинаю! – взмолился Клим.

– Что такое? – нахмурился Бурмин.

– Как бы не стряслось… какой-нибудь глупости.

– Брось.

– Зачем это, барин?

– Пишут, будет фейерверк. Давно не видел фейерверков.

Клим ухватился за голого барина:

– Батюшка! Не губи! Уж шесть лет выстоял! А тут за ерунду пропадёшь…

Бурмин оттолкнул его руки. Нахмурился:

– А ты шесть лет делал вид, что ничего не замечаешь. Вот и делай впредь.

Но добавил мягко:

– Всю жизнь не отсидишься. На черта тогда вообще жизнь? Рубашку под жилет, галстук, – распорядился. – Ступай.

Пнул походя ногой груду бумаг на полу:

– И разожги в гостиной камин!

Он знал, что то, что он сделает, может разрушить его жизнь, но почему-то чувствовал радостный подъём.

Как кавалерист перед атакой, из которой – и он это знает сам – может не вернуться.

Но между «может» и «не вернётся» была пропасть, полная радостного возбуждения, похожего на счастье.

Бурмин подхватил косынку, тряхнул за концы, перекинул, перехватил и, складывая на ходу, босиком пошлёпал в свою спальню.

– Доехали хорошо, благодарю. Один раз только, когда ехали через лес…

Но мать уже потеряла интерес. Махнула рукой:

– Ах, ну и прекрасно, раз всё хорошо. С этими деревенскими дорогами ничего не поймёшь. Что старуха Печерская? Очень тебя уболтала? А как тебе её зять? Не помню, которой он дочери муж. Старшая, Евпраксия, вышла замуж… – И графиня завела разговор, интересный ей, но нимало не занимавший дочь (до чего, впрочем, матери не было дела).

Мари загляделась в окно. Мужик приставил лестницу к старой яблоне. Залез. Зажёг свёрнутую жгутом тряпку. Стал потряхивать, разгоняя густой дым. Обволакивая им себя, как завесой. Мари заметила в ветвях серый шершавый шар. Мужик зажал зубами жгут. Голову его тут же окутал дым. Взялся за шар обеими руками.

Голос матери плескал и журчал где-то в отдалении.

Обсуждали чужие свадьбы.

– Что? Простите, мама, – обернулась она, услышав, что её позвали по имени. Графиня повторила вопрос. Дети. Взглянуть. Мари спохватилась, кивнула.

Показала на окно:

– Это же Василий, верно?

Мужик за окном бережным движением свернул шар, как большое яблоко с черенка. Мотая головой, точно отмахиваясь от чего-то, стал спускаться с ношей.

– Ты его разве помнишь?

– Как забыть. Всегда столько выдумок и проделок. Мы детьми его обожали.

Графиня поморщилась, отмахиваясь от неинтересного ей мемуара:

– Ах, ну скорее же покажи своих!

Мари щёлкнула сумочкой. Вынула, раскрыла и передала матери миниатюрный двойной портрет.

– Какая прелесть. – Одной рукой графиня поднесла к лицу раскрытую рамку, другой придерживала шаль. Но не выразила сожаления, что внуков не привезли.

– К сожалению, у меня только старые, – извинилась Мари. – Новые заказали, да не было готово, когда я выезжала.

– Сколько им здесь?