По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

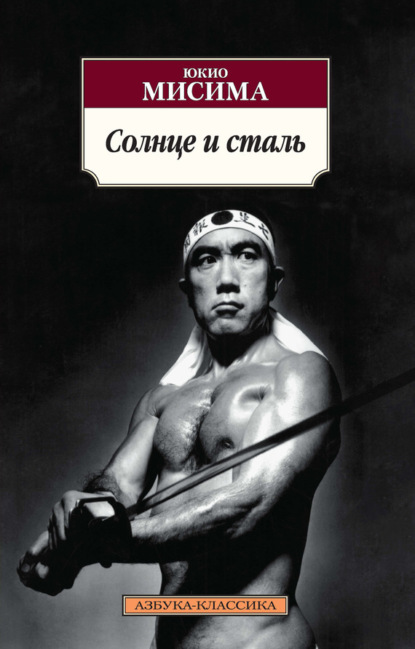

Солнце и сталь

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Г-жа де Монтрёй. Девочки, девочки, что за тон, что за пренебрежение к званию матери? Вы забываете, что я тоже мать!.. Впрочем, вы можете говорить все что угодно, но знайте: я никогда не прощу человека, растоптавшего жизнь обеих моих дочерей, которых я растила с такой заботой и любовью. Надеюсь, Рене, ты это понимаешь…

Рене. Он вовсе не растоптал мою жизнь.

Анна. А мою и подавно.

Г-жа де Монтрёй (неприятно удивлена, но пытается это скрыть). Вот как? Любопытно. Значит, не растоптал?

Рене. Осквернение, надругательство – это тот хворост, который разжигает в Альфонсе костер желаний… Знаете, как морозным утром весело бежит лошадь, разбивая копытами хрустальную корку льда? Так и Альфонс: когда под действием ночной стужи скопившаяся на земле грязная вода превращается в прозрачно-чистые льдинки, он давит их, вновь обращая в грязное крошево. О, это целое церемониальное действо! Поначалу шлюха или нищенка предстает перед Альфонсом кристально чистой, святой. И он самозабвенно хлещет ее кнутом – все, лед раздавлен. Потом, правда, наступает пробуждение, и Альфонс пинком выставляет своих подружек за дверь… Минуты испытанного блаженства наполняют душу Альфонса несказанной нежностью – она копится в нем, как нектар в пчеле. И всю эту нежность он изливает на меня, когда рано или поздно возвращается домой, – ведь больше не на кого. Сладкий нектар нежности, собранной им в поте лица, под палящими лучами жгучего летнего солнца, весь достается мне – измученной ожиданием в темном и холодном улье. Да, Альфонс – это пчела, приносящая блаженный нектар. А цветы, из которых высасывает он свою кроваво-красную пыльцу, – для него они ничто. Сначала Альфонс уподобляет их божеству, затем растаптывает, насыщается – только и всего. Это их жизнь он топчет, не мою.

Анна. До чего же ты, сестрица, обожаешь все приукрашивать. Как у тебя выходит поэтично, да вдобавок еще и логично – прямо красота. Ну и правильно – вещи крайне низменные, как, впрочем, и чрезмерно возвышенные, только и можно уразуметь при помощи поэзии. Правда, это как-то не по-женски. Я, например, никогда и не пыталась понять, что такое Альфонс. Вот почему ему всегда было со мной хорошо и спокойно – он чувствовал себя просто мужчиной. И я, когда он ласкал меня, была просто женщиной.

Рене. Ну что же, откровенность за откровенность: знаешь, Анна, ведь я попросту воспользовалась тобой. Иногда Альфонс испытывал потребность ощутить себя обыкновенным мужчиной. Со мной притворяться было бесполезно – уж я-то знала, какой он обыкновенный. Вот я и подтолкнула его к тебе.

Анна. Все очень складно, только жаль, милая сестренка, что ты не видела нас в Венеции. Какая кровавая, похожая на вырванную печень луна светила сквозь туман над каналом! С мостика под окном доносился звон мандолины и звучный голос певца. Наша смятая постель стояла возле самого подоконника и была похожа на берег, покрытый белым песком и водорослями, – так пахло влагой и морем. Альфонс не говорил со мной о крови, но я видела кровь в его глазах, она-то и была источником нашей сладостной неги…

Г-жа де Монтрёй. Что вы такое обе несете! Немедленно перестаньте! Да и какой смысл ссориться из-за событий шестилетней давности? Вспомните лучше, какая у нас сегодня радость. Я постараюсь не думать об Альфонсе плохо. Его злодейство – дело прошлое. Давайте поговорим о хороших его чертах. Я слышала – не знаю, верить или нет, – будто Альфонс обратился к религии?

Рене. Иногда, читая его письма, я чувствовала, что искра веры, стремление к Богу тлеет в его душе.

Г-жа де Монтрёй. Ну да, а в следующем письме он, наверно, писал, что намерен наложить на себя руки, а чуть позднее – крыл последними словами меня, подлую скрягу. Можешь не рассказывать, я и сама знаю. Очевидно, в этом-то и состоит прелесть твоего мужа: он не способен долго пылать одной страстью. Заглянет в окошко преисподней, отшатнется – понесется к небесам, да по дороге завернет на кухню и затеет какую-нибудь грубую перебранку. К тому же у него вечно в голове грандиозные планы, мнит себя великим писателем. Подумать страшно – что он может понаписать. Меня, конечно, выведет злой ведьмой, а себя – владыкой ада. Только вряд ли кто станет читать его опусы.

Рене. Альфонс и в самом деле человек увлекающийся, но чувство признательности ему не чуждо. Когда муж узнает, что это вы его спасли, он будет вам беспредельно благодарен.

Г-жа де Монтрёй. Ну-ну, хотелось бы верить.

Входит Шарлотта.

Шарлотта. Графиня де Сан-Фон пожаловали. Говорит, гуляла и решила заглянуть.

Г-жа де Монтрёй. Вот как? (В нерешительности.) Ладно, и так все про нас знает… Зови.

Шарлотта. Слушаюсь. (Удаляется. В дверях сталкивается с графиней де Сан-Фон.)

Графиня. А я и сама вошла. Ничего? Ведь не через окно же и не верхом на помеле.

Г-жа де Монтрёй. Скажете тоже! (Крестится.)

Графиня. Можете не креститься, все равно на баронессу де Симиан вы не похожи. У вас это выглядит так, будто крестное знамение вы сотворяете не для себя, а для соблюдения приличий.

Г-жа де Монтрёй. Это вы так считаете.

Графиня. Знаете, я ведь не просто так зашла – хочу кое-что рассказать. Вчера ночью я проделала то же самое, что во времена «короля-солнце» мадам де Монтеспан.

Г-жа де Монтрёй. Стали возлюбленной его величества? Но ведь нынешний король по женской части, кажется…

Графиня. Нет-нет, не перебивайте. Я расскажу все сама, по порядку. Именно такая чудесная слушательница мне и нужна. Госпожу де Симиан слишком легко напугать, а вы – дама закаленная, мужественная, испытанный боец армии добродетели.

Г-жа де Монтрёй. О, графиня, вы слишком добры.

Графиня. Признаться вам, мне до смерти наскучили все обычные забавы – любовные интрижки, безобразия, карнавалы масок а-ля королева Марго и тайные прогулки по парижским трущобам. Даже собственная скандальная слава и та обрыдла. Все грехи начинались спальней, ею же и заканчивались. А любовь… любовь – это мед, в котором слишком силен привкус пепла. Не хватало чего-то возвышенного, божественного…

Г-жа де Монтрёй. Неужто вы встали на путь благочестия?

Графиня. О нет, не пугайтесь… Когда в наслаждениях преобладает привкус горечи, вспоминаешь, как тебя, бывало, наказывали в детстве. И хочется, чтобы кто-то снова тебя наказал. Начинаешь оскорблять невидимого нашего Господа: плюешь ему в физиономию, бросаешь вызов – одним словом, стараешься разозлить. Но боженька как ленивый пес – дрыхнет дни и ночи напролет. Его дергаешь за хвост, тащишь за уши, а он и глаз не раскрывает – не то чтоб цапнуть или облаять.

Г-жа де Монтрёй. Я не очень поняла… Это вы Господа ленивому псу уподобили?

Графиня. Ну да. Ленивому, старому и дряхлому.

Г-жа де Монтрёй. Слава богу, что мои девочки уже взрослые. Для юной, неокрепшей души это было бы слишком…

Графиня. Да погодите же, самое интересное впереди. Я здорово ошиблась в маркизе де Саде. Он представлялся мне идеальным суррогатом карающего Господа – восхитительным златокудрым палачом с кнутом в белоснежной руке. Ошибка, это была ошибка. Маркиз – всего лишь мой товарищ, он сделан из того же теста, что и я. Когда ленивый пес дрыхнет, ему едины машущий кнутом и получающий удары, палач и жертва. И тот и другой тщетно бросают ему вызов. Первый – тем, что бьет, пускает кровь, второй – тем, что сносит удары и эту кровь проливает… Псу наплевать, он знай себе посапывает. Мы с маркизом – одного поля ягоды.

Г-жа де Монтрёй. И как же вы додумались до подобного открытия?

Графиня. Не додумалась. Просто почувствовала.

Г-жа де Монтрёй. Когда же?

Графиня. Когда почувствовала? В тот самый миг, когда меня сделали столом.

Г-жа де Монтрёй. То есть как «сделали столом»?

Сестры перешептываются.

Графиня. Вы полагаете, что человека превратить в стол невозможно? Так вот, представьте себе: меня, раздетую, уложили на стол, и мое обнаженное тело превратилось в алтарь для черной мессы.

Слушательницы ахают. Рене вздрагивает, и по мере рассказа графини ее волнение становится все заметнее.

Ни где это произошло, ни кто там был, я вам, разумеется, не скажу. Мсье Гибур давно мертв, а я, конечно, лишь жалкое подобие госпожи де Монтеспан. И все же, как и она, я сама предложила использовать мое тело для мессы. Меня, обнаженную, такую белую-белую, положили навзничь на черное, траурное полотнище. Я лежала, закрыв глаза, и представляла, как ослепительно прекрасна моя нагота. Обычной женщине не дано знать, что это такое – видеть все не глазами, а открытой кожей. Мои груди и живот прикрыли маленькими салфетками. Ну, это ощущение вам знакомо – вспомните холодную накрахмаленную простыню. А в ложбинку между грудей мне положили серебряное распятие. Однажды озорной любовник, когда мы отдыхали после утех, положил мне на грудь холодную грушу – примерно такое же было чувство. На лоно мне поставили священную серебряную чашу. Это, пожалуй, несколько напоминало прикосновение ночной посудины из севрского фарфора… Вообще-то, все эти глупости не вызывали во мне такого уж святотатственного восторга, когда, знаете, вся дрожишь от наслаждения. Потом началась служба, мне сунули в каждую руку по горящей свече. Пламя было где-то далеко-далеко, я почти не чувствовала, как капает воск. Во времена Людовика Четырнадцатого на черной мессе, говорят, приносили в жертву настоящего младенца. Но теперь времена не те, да и месса уже не та. Пришлось довольствоваться ягненком. Священник пропел Христово имя, ягненок жалобно заблеял где-то у меня над головой, потом вдруг вскрикнул так, знаете, тонко и странно – и тут на меня хлынула кровь. Она была обильнее и горячее, чем пот самого страстного из любовников, она заливала мне грудь, стекала по животу, наполняла чашу, что стояла на моем лоне… До этого я пребывала в довольно игривом расположении духа, испытывала обыкновенное любопытство – не больше, но здесь мою холодную душу впервые пронзила неистовая, обжигающая радость. До меня наконец дошел смысл всей этой тайной церемонии: и кощунственность моей позы – с широко, крестом, раскинутыми руками, и дрожащий огонь свечей, истекающих горячим воском, – они символизировали гвозди распятия… Я рассказываю вам все это не для того, чтобы побахвалиться. Главное, чтобы вы поняли: я стала зеркальным отражением Альфонса, разделила трепет его души. Правда, Альфонс предпочитает смотреть, а здесь смотрели на меня, так что ощущения наши несхожи. Однако, когда на мое голое тело пролился кровавый дождь, я поняла, кто такой Альфонс.

Рене. Кто же он?!

Графиня. Он – это я.

Г-жа де Монтрёй. Да?

Графиня. Да, в тот миг он был мной. Окровавленным столом из живой плоти, чьи глаза стали незрячи, а из рук и ног ушла сила. Трехмесячным зародышем, выкидышем Господа Бога… Маркиз становится самим собой, только когда вырывается из своего «я», он превращается в выкидыш, залитый кровью выкидыш Небесного Отца. И все, кто окружает его в эту минуту, – женщины, которых истязает он, женщины, хлещущие его, – они, они становятся Альфонсом, а он им быть перестает. Тот, кого вы зовете Альфонсом, – тень, мираж, его просто не существует.

Г-жа де Монтрёй. Вы хотите сказать, что на самом Альфонсе греха нет?

Графиня. Да, на вашем языке это называется именно так.

Анна (внезапно рассмеявшись). Смотрите-ка, вердикт мадам де Сан-Фон совпал с приговором блюстителей нравственности из судебной палаты.

Рене (порывисто). Нет на нем никакого греха! Он невинен! Белее белого! (Показывает свиток.) Вот, мадам, прочтите. Альфонс свободен – и все благодаря матушке.

Графиня. Да? Странно. Помнится, шесть лет назад, когда я собиралась вам помочь, ваша матушка ни с того ни с сего запретила мне что-либо предпринимать. С чего бы это вдруг она теперь стала хлопотать о вашем муже… Та-ак, а число?

Рене. Он вовсе не растоптал мою жизнь.

Анна. А мою и подавно.

Г-жа де Монтрёй (неприятно удивлена, но пытается это скрыть). Вот как? Любопытно. Значит, не растоптал?

Рене. Осквернение, надругательство – это тот хворост, который разжигает в Альфонсе костер желаний… Знаете, как морозным утром весело бежит лошадь, разбивая копытами хрустальную корку льда? Так и Альфонс: когда под действием ночной стужи скопившаяся на земле грязная вода превращается в прозрачно-чистые льдинки, он давит их, вновь обращая в грязное крошево. О, это целое церемониальное действо! Поначалу шлюха или нищенка предстает перед Альфонсом кристально чистой, святой. И он самозабвенно хлещет ее кнутом – все, лед раздавлен. Потом, правда, наступает пробуждение, и Альфонс пинком выставляет своих подружек за дверь… Минуты испытанного блаженства наполняют душу Альфонса несказанной нежностью – она копится в нем, как нектар в пчеле. И всю эту нежность он изливает на меня, когда рано или поздно возвращается домой, – ведь больше не на кого. Сладкий нектар нежности, собранной им в поте лица, под палящими лучами жгучего летнего солнца, весь достается мне – измученной ожиданием в темном и холодном улье. Да, Альфонс – это пчела, приносящая блаженный нектар. А цветы, из которых высасывает он свою кроваво-красную пыльцу, – для него они ничто. Сначала Альфонс уподобляет их божеству, затем растаптывает, насыщается – только и всего. Это их жизнь он топчет, не мою.

Анна. До чего же ты, сестрица, обожаешь все приукрашивать. Как у тебя выходит поэтично, да вдобавок еще и логично – прямо красота. Ну и правильно – вещи крайне низменные, как, впрочем, и чрезмерно возвышенные, только и можно уразуметь при помощи поэзии. Правда, это как-то не по-женски. Я, например, никогда и не пыталась понять, что такое Альфонс. Вот почему ему всегда было со мной хорошо и спокойно – он чувствовал себя просто мужчиной. И я, когда он ласкал меня, была просто женщиной.

Рене. Ну что же, откровенность за откровенность: знаешь, Анна, ведь я попросту воспользовалась тобой. Иногда Альфонс испытывал потребность ощутить себя обыкновенным мужчиной. Со мной притворяться было бесполезно – уж я-то знала, какой он обыкновенный. Вот я и подтолкнула его к тебе.

Анна. Все очень складно, только жаль, милая сестренка, что ты не видела нас в Венеции. Какая кровавая, похожая на вырванную печень луна светила сквозь туман над каналом! С мостика под окном доносился звон мандолины и звучный голос певца. Наша смятая постель стояла возле самого подоконника и была похожа на берег, покрытый белым песком и водорослями, – так пахло влагой и морем. Альфонс не говорил со мной о крови, но я видела кровь в его глазах, она-то и была источником нашей сладостной неги…

Г-жа де Монтрёй. Что вы такое обе несете! Немедленно перестаньте! Да и какой смысл ссориться из-за событий шестилетней давности? Вспомните лучше, какая у нас сегодня радость. Я постараюсь не думать об Альфонсе плохо. Его злодейство – дело прошлое. Давайте поговорим о хороших его чертах. Я слышала – не знаю, верить или нет, – будто Альфонс обратился к религии?

Рене. Иногда, читая его письма, я чувствовала, что искра веры, стремление к Богу тлеет в его душе.

Г-жа де Монтрёй. Ну да, а в следующем письме он, наверно, писал, что намерен наложить на себя руки, а чуть позднее – крыл последними словами меня, подлую скрягу. Можешь не рассказывать, я и сама знаю. Очевидно, в этом-то и состоит прелесть твоего мужа: он не способен долго пылать одной страстью. Заглянет в окошко преисподней, отшатнется – понесется к небесам, да по дороге завернет на кухню и затеет какую-нибудь грубую перебранку. К тому же у него вечно в голове грандиозные планы, мнит себя великим писателем. Подумать страшно – что он может понаписать. Меня, конечно, выведет злой ведьмой, а себя – владыкой ада. Только вряд ли кто станет читать его опусы.

Рене. Альфонс и в самом деле человек увлекающийся, но чувство признательности ему не чуждо. Когда муж узнает, что это вы его спасли, он будет вам беспредельно благодарен.

Г-жа де Монтрёй. Ну-ну, хотелось бы верить.

Входит Шарлотта.

Шарлотта. Графиня де Сан-Фон пожаловали. Говорит, гуляла и решила заглянуть.

Г-жа де Монтрёй. Вот как? (В нерешительности.) Ладно, и так все про нас знает… Зови.

Шарлотта. Слушаюсь. (Удаляется. В дверях сталкивается с графиней де Сан-Фон.)

Графиня. А я и сама вошла. Ничего? Ведь не через окно же и не верхом на помеле.

Г-жа де Монтрёй. Скажете тоже! (Крестится.)

Графиня. Можете не креститься, все равно на баронессу де Симиан вы не похожи. У вас это выглядит так, будто крестное знамение вы сотворяете не для себя, а для соблюдения приличий.

Г-жа де Монтрёй. Это вы так считаете.

Графиня. Знаете, я ведь не просто так зашла – хочу кое-что рассказать. Вчера ночью я проделала то же самое, что во времена «короля-солнце» мадам де Монтеспан.

Г-жа де Монтрёй. Стали возлюбленной его величества? Но ведь нынешний король по женской части, кажется…

Графиня. Нет-нет, не перебивайте. Я расскажу все сама, по порядку. Именно такая чудесная слушательница мне и нужна. Госпожу де Симиан слишком легко напугать, а вы – дама закаленная, мужественная, испытанный боец армии добродетели.

Г-жа де Монтрёй. О, графиня, вы слишком добры.

Графиня. Признаться вам, мне до смерти наскучили все обычные забавы – любовные интрижки, безобразия, карнавалы масок а-ля королева Марго и тайные прогулки по парижским трущобам. Даже собственная скандальная слава и та обрыдла. Все грехи начинались спальней, ею же и заканчивались. А любовь… любовь – это мед, в котором слишком силен привкус пепла. Не хватало чего-то возвышенного, божественного…

Г-жа де Монтрёй. Неужто вы встали на путь благочестия?

Графиня. О нет, не пугайтесь… Когда в наслаждениях преобладает привкус горечи, вспоминаешь, как тебя, бывало, наказывали в детстве. И хочется, чтобы кто-то снова тебя наказал. Начинаешь оскорблять невидимого нашего Господа: плюешь ему в физиономию, бросаешь вызов – одним словом, стараешься разозлить. Но боженька как ленивый пес – дрыхнет дни и ночи напролет. Его дергаешь за хвост, тащишь за уши, а он и глаз не раскрывает – не то чтоб цапнуть или облаять.

Г-жа де Монтрёй. Я не очень поняла… Это вы Господа ленивому псу уподобили?

Графиня. Ну да. Ленивому, старому и дряхлому.

Г-жа де Монтрёй. Слава богу, что мои девочки уже взрослые. Для юной, неокрепшей души это было бы слишком…

Графиня. Да погодите же, самое интересное впереди. Я здорово ошиблась в маркизе де Саде. Он представлялся мне идеальным суррогатом карающего Господа – восхитительным златокудрым палачом с кнутом в белоснежной руке. Ошибка, это была ошибка. Маркиз – всего лишь мой товарищ, он сделан из того же теста, что и я. Когда ленивый пес дрыхнет, ему едины машущий кнутом и получающий удары, палач и жертва. И тот и другой тщетно бросают ему вызов. Первый – тем, что бьет, пускает кровь, второй – тем, что сносит удары и эту кровь проливает… Псу наплевать, он знай себе посапывает. Мы с маркизом – одного поля ягоды.

Г-жа де Монтрёй. И как же вы додумались до подобного открытия?

Графиня. Не додумалась. Просто почувствовала.

Г-жа де Монтрёй. Когда же?

Графиня. Когда почувствовала? В тот самый миг, когда меня сделали столом.

Г-жа де Монтрёй. То есть как «сделали столом»?

Сестры перешептываются.

Графиня. Вы полагаете, что человека превратить в стол невозможно? Так вот, представьте себе: меня, раздетую, уложили на стол, и мое обнаженное тело превратилось в алтарь для черной мессы.

Слушательницы ахают. Рене вздрагивает, и по мере рассказа графини ее волнение становится все заметнее.

Ни где это произошло, ни кто там был, я вам, разумеется, не скажу. Мсье Гибур давно мертв, а я, конечно, лишь жалкое подобие госпожи де Монтеспан. И все же, как и она, я сама предложила использовать мое тело для мессы. Меня, обнаженную, такую белую-белую, положили навзничь на черное, траурное полотнище. Я лежала, закрыв глаза, и представляла, как ослепительно прекрасна моя нагота. Обычной женщине не дано знать, что это такое – видеть все не глазами, а открытой кожей. Мои груди и живот прикрыли маленькими салфетками. Ну, это ощущение вам знакомо – вспомните холодную накрахмаленную простыню. А в ложбинку между грудей мне положили серебряное распятие. Однажды озорной любовник, когда мы отдыхали после утех, положил мне на грудь холодную грушу – примерно такое же было чувство. На лоно мне поставили священную серебряную чашу. Это, пожалуй, несколько напоминало прикосновение ночной посудины из севрского фарфора… Вообще-то, все эти глупости не вызывали во мне такого уж святотатственного восторга, когда, знаете, вся дрожишь от наслаждения. Потом началась служба, мне сунули в каждую руку по горящей свече. Пламя было где-то далеко-далеко, я почти не чувствовала, как капает воск. Во времена Людовика Четырнадцатого на черной мессе, говорят, приносили в жертву настоящего младенца. Но теперь времена не те, да и месса уже не та. Пришлось довольствоваться ягненком. Священник пропел Христово имя, ягненок жалобно заблеял где-то у меня над головой, потом вдруг вскрикнул так, знаете, тонко и странно – и тут на меня хлынула кровь. Она была обильнее и горячее, чем пот самого страстного из любовников, она заливала мне грудь, стекала по животу, наполняла чашу, что стояла на моем лоне… До этого я пребывала в довольно игривом расположении духа, испытывала обыкновенное любопытство – не больше, но здесь мою холодную душу впервые пронзила неистовая, обжигающая радость. До меня наконец дошел смысл всей этой тайной церемонии: и кощунственность моей позы – с широко, крестом, раскинутыми руками, и дрожащий огонь свечей, истекающих горячим воском, – они символизировали гвозди распятия… Я рассказываю вам все это не для того, чтобы побахвалиться. Главное, чтобы вы поняли: я стала зеркальным отражением Альфонса, разделила трепет его души. Правда, Альфонс предпочитает смотреть, а здесь смотрели на меня, так что ощущения наши несхожи. Однако, когда на мое голое тело пролился кровавый дождь, я поняла, кто такой Альфонс.

Рене. Кто же он?!

Графиня. Он – это я.

Г-жа де Монтрёй. Да?

Графиня. Да, в тот миг он был мной. Окровавленным столом из живой плоти, чьи глаза стали незрячи, а из рук и ног ушла сила. Трехмесячным зародышем, выкидышем Господа Бога… Маркиз становится самим собой, только когда вырывается из своего «я», он превращается в выкидыш, залитый кровью выкидыш Небесного Отца. И все, кто окружает его в эту минуту, – женщины, которых истязает он, женщины, хлещущие его, – они, они становятся Альфонсом, а он им быть перестает. Тот, кого вы зовете Альфонсом, – тень, мираж, его просто не существует.

Г-жа де Монтрёй. Вы хотите сказать, что на самом Альфонсе греха нет?

Графиня. Да, на вашем языке это называется именно так.

Анна (внезапно рассмеявшись). Смотрите-ка, вердикт мадам де Сан-Фон совпал с приговором блюстителей нравственности из судебной палаты.

Рене (порывисто). Нет на нем никакого греха! Он невинен! Белее белого! (Показывает свиток.) Вот, мадам, прочтите. Альфонс свободен – и все благодаря матушке.

Графиня. Да? Странно. Помнится, шесть лет назад, когда я собиралась вам помочь, ваша матушка ни с того ни с сего запретила мне что-либо предпринимать. С чего бы это вдруг она теперь стала хлопотать о вашем муже… Та-ак, а число?