По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

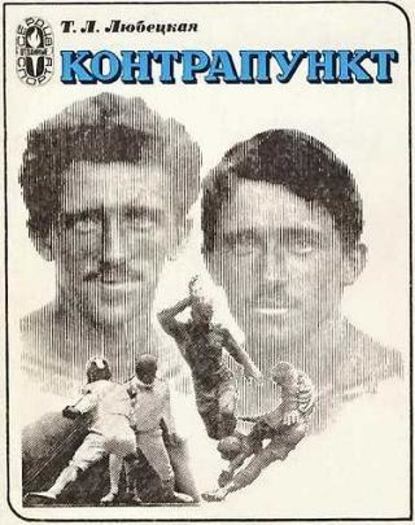

Контрапункт

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Первое, чем было отмечено появление героев этой истории– они родились на рубеже двух столетий (17 сентября 1899 года), а такое рождение почиталось особой удачей, ибо счастливчикам предстояло «распечатать» новый век. Наш космический, синтетический, наш безумный двадцатый век. Впрочем, этих подробностей грядущего века тогда, естественно, еще никто не ведал…

Актер театра Комиссаржевской Андрей Иванович Аркадьев стал вторым мужем Адели Егоровны (в девичестве Кюн). Это был брак по горячей любви, в котором Адель Егоровна родила сначала дочь Соню и затем – о чудо! – двух сыновей-близнецов, названных Борисом и Виталием.

Выходя замуж вторично, Адель Егоровна имела от первого брака сына Эрнеста и кое-какое состояние. Это состояние, однако, скоро было потрачено – широкая актерская жизнь не знала экономии, – и единственным доходом семьи стал заработок Андрея Ивановича.

Итак, другим моментом исключительности, связанным с их появлением на свет, было то, что они родились близнецами – пусть поищут еще таких одинаковых крепышей! Они были так похожи, что даже родители не всегда умели их отличить и, чтоб не путаться, привязывали к их ножкам бантики, которые, впрочем, постоянно развязывались. Их вновь завязывали уже как и кому попало, так что в конце концов уж никто в точности не знал, кто Така, а кто Бока – так братья называли Друг друга в детстве.

Став взрослыми, они не утеряли своей удивительной похожести и уверяют, будто и сами не в курсе, кто есть кто, то есть кто из них в конце концов стал тренером по футболу, а кто по фехтованию.

Вся жизнь – сплошная загадка. И теперь их сходство поражает во всем: во внешности, во вкусах, в глубинном творческом подходе к работе и в манере говорить. Это знаменитое аркадьевское легкое заикание. В сущности, и не заикание даже, а этакая раздумчивая, неторопливая расстановка слов, расстановка мыслей, как бы подчеркивающая это чудо – рождение мысли сию минуту, у вас на глазах.

Книги по медицине толкуют о том, что жизнь близнецов, как правило, определяется их микроколлективом, в котором один берет на себя роль лидера, другой ему подчиняется. Но, не доверявшие впоследствии никогда общепринятому, братья словно бы и тут нарушали правила – ни одни в их микроколлективе никогда не был лидером – так утверждают они, – а вернее сказать, лидеры оба – все пополам. Отсюда это постоянное, вечно неослабевающее соперничество, скрепленное, однако, полным единодушием во всем. Почти во всем.

Бывали, естественно, между ними и размолвки, но всегда легкие и по ничтожному поводу – тушить или не тушить свет в детской? – и всегда скоро кончавшиеся радостным примирением.

Это были заводилы дворовых компаний, великие сообщники, ничего не предпринимавшие друг без друга, за брата – горой! Их звали братьями Диоскурами – символ неразлучной братской дружбы. В гимназии в четвертом классе оба дружно остались на второй год. Борис – по болезни (воспаление легких), Виталий – за компанию.

Кстати, это единственная за всю жизнь болезнь Бориса Андреевича. Вообще, они оба почти не знают, что значит не быть здоровыми… Исследования о близнецах гласят, что они обычно более слабы и медленнее развиваются, чем «единоличники», ибо еще изначально в некотором смысле обездолены: то, что природой предназначено одному, тут приходится делить на двоих. Но и этим исследованиям вопреки они оказались «наделены» с избытком. За всю свою жизнь, если не считать того воспаления легких в детстве, Борис Андреевич лишь однажды сказался больным и прилег на диван. Через тридцать минут он встал и уехал по делам. Тридцать минут – за восемьдесят лет.

Когда Виталию Андреевичу, подозревая, что он неважно себя чувствует, предлагают хотя бы немного отлежаться, полечиться, он в презрительном недоумении поднимает брови: «Фу, ерунда!» И ссылается при этом на Кнута Гамсуна, который будто бы, когда заболевал, шел к соседке и колол ей дрова впрок, на год. Весьма удовлетворенный собственным рассказом, Виталий Андреевич отправляется на тренировку и «колет» и «рубит» там, не давая поблажек ни себе, ни своим ученикам, и последним уходит из зала.

Быть может, это братское единение и провело некую черту между ними и остальными людьми? Ибо, хотя они всю свою жизнь – в бурном водовороте дел, встреч, свершений, в тесном окружении болельщиков, друзей, учеников, уважающих, любящих их и любимых ими, – все же при этом они будто чуть отстранены от всех. Этакая чисто аркадьевская отстраненность. Я намеренно избегаю слова «одиночество». Можно ли быть одиноким на фехтовальной дорожке? Или на дне бурлящей чаши стадиона, где идет великая игра, твоя игра, и тысячи болельщиков неистово переживают малейшие извивы ее сюжета?

Вообще, одиночество среди людей – эта тема не нова, а точнее – вполне банальна.

А может быть, дело в их аркадьевской удивительной «смеси», столь редкостной в тренерских, да, и, пожалуй, в любых, кругах: тончайшее проникновение в сферы философии, живописи, поэзии сочетается в них с глубоким знанием и пониманием спорта, педагогики, жизни вообще; новаторы в области теории фехтования и футбола – братья, если можно так выразиться, «одухотворили» тактикой свои виды спорта, – они славятся блистательными достижениями в эксперименте. И, наконец, это их полнейшее презрение суеты житейской…

Можно было бы еще много толковать об их удивительной похожести, но цитирую Дарвина: «Ничто не кажется мне более любопытным, чем сходство и различие близнецов». Ибо различия, видимые, правда, лишь самым близким, конечно же, были и есть. Например, Борис всегда был более покладистым, уравновешенным, Виталий же – задира, «бретер», в семье прозванный «спорилкой». Он, пожалуй, и чуть более практичен.

…Им было по четыре года, когда их впервые посетил дед-мороз (кто-то из актеров играл для них эту роль).

Уходя, удивительный дед разбросал из своего мешка вокруг елки множество всевозможных гостинцев – орехи, конфеты, сверкающие игрушки, и совершенно потрясенные малыши, крепко взявшись за руки, глядели на «чудо» расширенными от сладкого ужаса глазами. Виталий, однако, быстро опомнился и, выдернув ручку, стал ловко подбирать гостинцы, Борис же все стоял потрясенный…

На одной из фотографий двадцатых годов – два совсем одинаковых загорелых светлоглазых атлета. Но, присмотревшись повнимательней, вы заметите: чуб одного более кудряв и небрежен, другой же причесан более тщательно, на пробор. Тот, что справа, – глядит вызывающе весело, дерзко, он будто так и рвется в жизнь, в бой, сейчас же. Взгляд другого словно чуть глубже, в нем замешана грусть.

Я пересмотрела много фотографий братьев, и на всех меня поражал этот неизбывный оттенок грусти в глазах Бориса Андреевича, причем даже на снимках, запечатлевших самые триумфальные взлеты его жизни. Например, момент, схваченный фотообъективом сразу после легендарного матча чемпионата СССР сорок восьмого года между ЦДКА и «Динамо», – прославленный тренер в окружении своих прославленных одиннадцати лейтенантов…

Впрочем, различие во взгляде – это еще не различие во взглядах, хотя…

Во всяком случае, различия различиями, а все детство братьев прошло под знаком восхищенного изумления окружающих – как вылитые! Все же они не были развязными, балованными детьми. Правда, будучи от природы очень эмоциональными, среди своих иногда «расходились» страшно. Но стоило появиться чужому – мгновенно конфузились и ускользали в себя.

Как правило, лишь только приходили гости, начинались бесконечные их терзания – игры на опознание.

Их сходство невероятно будоражило гостей, мальчиков то и дело подталкивали к двери, чтобы потом вызывать – по очереди или вместе, – ставить рядом, крутить, вертеть в разные стороны и, конечно же, все время путаться. В итоге – общий хохот и снова за дверь.

В конце концов гости дружно молили братьев «сознаться», кто есть кто, ибо часто только им было под силу разрешить вечную загадку. Впрочем, братья быстро оценили власть «тайны сходства» и скромно дурачили гостей сколько вздумается. И так бывало и потом, когда они стали взрослыми.

…Как-то еще совсем маленькая дочь Бориса Андреевича спросила Виталия Андреевича: «А почему ты так похож на моего папу?» «Но, может быть, я и есть твой папа?»-возразил он. Она серьезно на него взглянула, секунду подумала и торжествующе протянула: «Ну не-ет…»

Помимо розыгрышей из этой «тайны» можно было извлечь и кое-какую пользу. К примеру, сдавать друг за друга экзамены, получать зарплату и тому подобное – одним словом, все, как это принято у близнецов.

Но подчас сходство доставляло и некоторые неудобства. Например, когда некто не подозревавший о том, что их двое и знавший лишь кого-то одного, принимал за своего знакомого его «двойника». При этом он никак не мог взять в толк, отчего «старый его знакомый» Аркадьев не хочет с ним разговаривать, горячился, «лез в бутылку». – Словом, выходила история.

Поэтому у братьев выработался навык: не тратя попусту времени и сил и не разубеждая обознавшихся, стойко терпеть их амикошонство и поддерживать разговор за брата, тем более что давалось это без труда – ведь братья всегда были в курсе дел друг друга!

Случалось, например, что, идя по улице с мужем, жена Бориса Андреевича (или Виталия Андреевича) спрашивала: «С кем это ты сейчас поздоровался?» «Не знаю. Наверное, знакомый (ая) Виталия (Бориса)» – был ответ.

Учитывая грандиозную, ни с чем не сравнимую популярность футбола, нужно признать, что больше обознавшихся доставалось, конечно, Виталию Андреевичу и в конце сороковых – начале пятидесятых ему было так же трудно пройти по улице – заслон славы, – как и брату. Но в свете выработанного навыка – не разубеждать – он в конце концов стал воспринимать славу брата как должное. И может быть, в этом и есть высшая суть братства – все пополам?..

Виталий Андреевич в то время был еще достаточно далек от самых блистательных своих успехов – олимпийских. Но даже если бы он их достиг, то и тогда все равно был бы вынужден «пользоваться» известностью брата. Ибо, может быть, настолько же, насколько фехтовальная дорожка уже и короче футбольного поля, популярность фехтования уступает популярности футбола…

Итак, с ранних лет они привыкли к тому, что если в дом званы гости, значит, большую часть вечера они проведут за дверью.

Впрочем, лишь будучи совсем маленькими, они покорно топтались в прихожей, дожидаясь вызова на «опознание»: «Ты кто? Бока? Нет? А кто?!» Позднее же, став старше, они, лишь только их отправляли за дверь, сразу убегали прочь. Их манила воля, раздолье улицы, где ждала масса интересных дел. Например, футбол, хоккей, фехтование и еще много чего, о чем речь впереди. Короче, пестрое, многоцветное, шальное детство…

Андрей Иванович Аркадьев был ведущим актером театра Комиссаржевской, и это определило атмосферу его семьи.

Часто после спектаклей актеры, режиссеры, поэты собирались в доме Аркадьевых, читали стихи, спорили до утра обо всем: о сущности и назначении театра, искусства, о новом, лучшем будущем. Россия была накануне революции, и передовая – предреволюционная – интеллигенция Петербурга была захвачена острым предощущением грядущего.

С малых лет братья очутились в водовороте мятежных дум, дерзаний, поисков и на всю жизнь прониклись духом бунтарства, презрением к бездумной, вялой общепринятости, к невежеству и серости, а также уверенностью – человек не должен существовать, слепо подражая окружающим, он рожден мыслить, искать, создавать.

Дома детей знакомили с Комиссаржевской, Мейерхольдом, Брюсовым. Нередко видели они и Блока.

«Красив, обаятелен, особенно когда декламировал. Всегда открытая мощная загорелая шея, отложной воротничок, – вспоминает Борис Андреевич. – Это от него нам передалась страсть к солнцу на всю жизнь». И по сей день братья прежде всех москвичей ходят загорелыми. И сейчас, лишь только начинает припекать апрельское, нет, даже мартовское солнышко – а воздух еще по-зимнему студеный, но уже тронутый легким дурманом весны, – Виталий Андреевич спешит загорать на балкон.

С первой же встречи они были совершенно очарованы Блоком – любовь с первого взгляда, еще детская, но которую им удалось сохранить на всю жизнь. И за всю их жизнь не было, кажется, дня, чтобы они не нашли случая процитировать Блока. Это подтвердит любой из их учеников, имевших прекрасную возможность выучить немало блоковских стихов наизусть. Вернее, занимаясь у Аркадьевых, просто невозможно было их не выучить. Вот, кстати, одна из примет тех, кто брал уроки у братьев.

Виталий Андреевич вспоминает: «Я вижу, вот он стоит в фойе театра, глядя вдаль, словно и не присутствует в этих стенах, и читает свои стихи. Он не „раскрашивал“ их актерски, читал размеренно, в высшей степени независимо, подчеркивая музыкальность, ритм стиха.

Помню очарованность и ощущение небывалой значительности – человек дарит себя…»

Я из рода гордых скальдов,

Скальдов родины моей…

…Мальчики обожали «свой» театр, где все их знали – как вылитые! – и они знали всех и вся.

Новый театр на Офицерской был оформлен скупо и просто, занавес изображал Элизиум – светлые души потустороннего мира меж зеленых кущ и колонн античного храма. «Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна – чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке», – писал о новом помещении театра О. Мандельштам.

Уже тогда братьев впечатляла условность постановок, а главное, возможность бродить за кулисами и видеть совсем близко то, на что другие могут смотреть лишь из далекой темноты зрительного зала.

Было жутко и нестерпимо интересно глядеть в упор на «некто в сером» из пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека» – в пьесе «некто в сером» символизирует властвующий над человеком рок – и даже незаметно тронуть (!) его за серую одежду, а потом мчаться, мчаться прочь, спотыкаясь о рифы реквизита…

Мальчики знали все роли идущих в театре спектаклей наизусть и могли, если хотели, продекламировать любой отрывок, но хотели чаще всего из своей любимой «маленькой феерии» Блока «Балаганчик». «Мы очень любили Пьеро-Мейерхольда, – вспоминает Борис Андреевич, – это было великолепно…»

Спустя много лет один из известных наших специалистов по футболу Николай Петрович Старостин в своей книге «Звезды большого футбола» напишет о Борисе Андреевиче такую строчку: «…это всеобъемлющий футбольный Всеволод Мейерхольд, кстати, и во внешнем облике их есть что-то схожее».

Поистине, ничто не проходит бесследно, тем более детство, когда жизнь мерещится бесконечной дорогой, полной жгучих тайн, радостей и побед.

О, как хотелось юной грудью

Актер театра Комиссаржевской Андрей Иванович Аркадьев стал вторым мужем Адели Егоровны (в девичестве Кюн). Это был брак по горячей любви, в котором Адель Егоровна родила сначала дочь Соню и затем – о чудо! – двух сыновей-близнецов, названных Борисом и Виталием.

Выходя замуж вторично, Адель Егоровна имела от первого брака сына Эрнеста и кое-какое состояние. Это состояние, однако, скоро было потрачено – широкая актерская жизнь не знала экономии, – и единственным доходом семьи стал заработок Андрея Ивановича.

Итак, другим моментом исключительности, связанным с их появлением на свет, было то, что они родились близнецами – пусть поищут еще таких одинаковых крепышей! Они были так похожи, что даже родители не всегда умели их отличить и, чтоб не путаться, привязывали к их ножкам бантики, которые, впрочем, постоянно развязывались. Их вновь завязывали уже как и кому попало, так что в конце концов уж никто в точности не знал, кто Така, а кто Бока – так братья называли Друг друга в детстве.

Став взрослыми, они не утеряли своей удивительной похожести и уверяют, будто и сами не в курсе, кто есть кто, то есть кто из них в конце концов стал тренером по футболу, а кто по фехтованию.

Вся жизнь – сплошная загадка. И теперь их сходство поражает во всем: во внешности, во вкусах, в глубинном творческом подходе к работе и в манере говорить. Это знаменитое аркадьевское легкое заикание. В сущности, и не заикание даже, а этакая раздумчивая, неторопливая расстановка слов, расстановка мыслей, как бы подчеркивающая это чудо – рождение мысли сию минуту, у вас на глазах.

Книги по медицине толкуют о том, что жизнь близнецов, как правило, определяется их микроколлективом, в котором один берет на себя роль лидера, другой ему подчиняется. Но, не доверявшие впоследствии никогда общепринятому, братья словно бы и тут нарушали правила – ни одни в их микроколлективе никогда не был лидером – так утверждают они, – а вернее сказать, лидеры оба – все пополам. Отсюда это постоянное, вечно неослабевающее соперничество, скрепленное, однако, полным единодушием во всем. Почти во всем.

Бывали, естественно, между ними и размолвки, но всегда легкие и по ничтожному поводу – тушить или не тушить свет в детской? – и всегда скоро кончавшиеся радостным примирением.

Это были заводилы дворовых компаний, великие сообщники, ничего не предпринимавшие друг без друга, за брата – горой! Их звали братьями Диоскурами – символ неразлучной братской дружбы. В гимназии в четвертом классе оба дружно остались на второй год. Борис – по болезни (воспаление легких), Виталий – за компанию.

Кстати, это единственная за всю жизнь болезнь Бориса Андреевича. Вообще, они оба почти не знают, что значит не быть здоровыми… Исследования о близнецах гласят, что они обычно более слабы и медленнее развиваются, чем «единоличники», ибо еще изначально в некотором смысле обездолены: то, что природой предназначено одному, тут приходится делить на двоих. Но и этим исследованиям вопреки они оказались «наделены» с избытком. За всю свою жизнь, если не считать того воспаления легких в детстве, Борис Андреевич лишь однажды сказался больным и прилег на диван. Через тридцать минут он встал и уехал по делам. Тридцать минут – за восемьдесят лет.

Когда Виталию Андреевичу, подозревая, что он неважно себя чувствует, предлагают хотя бы немного отлежаться, полечиться, он в презрительном недоумении поднимает брови: «Фу, ерунда!» И ссылается при этом на Кнута Гамсуна, который будто бы, когда заболевал, шел к соседке и колол ей дрова впрок, на год. Весьма удовлетворенный собственным рассказом, Виталий Андреевич отправляется на тренировку и «колет» и «рубит» там, не давая поблажек ни себе, ни своим ученикам, и последним уходит из зала.

Быть может, это братское единение и провело некую черту между ними и остальными людьми? Ибо, хотя они всю свою жизнь – в бурном водовороте дел, встреч, свершений, в тесном окружении болельщиков, друзей, учеников, уважающих, любящих их и любимых ими, – все же при этом они будто чуть отстранены от всех. Этакая чисто аркадьевская отстраненность. Я намеренно избегаю слова «одиночество». Можно ли быть одиноким на фехтовальной дорожке? Или на дне бурлящей чаши стадиона, где идет великая игра, твоя игра, и тысячи болельщиков неистово переживают малейшие извивы ее сюжета?

Вообще, одиночество среди людей – эта тема не нова, а точнее – вполне банальна.

А может быть, дело в их аркадьевской удивительной «смеси», столь редкостной в тренерских, да, и, пожалуй, в любых, кругах: тончайшее проникновение в сферы философии, живописи, поэзии сочетается в них с глубоким знанием и пониманием спорта, педагогики, жизни вообще; новаторы в области теории фехтования и футбола – братья, если можно так выразиться, «одухотворили» тактикой свои виды спорта, – они славятся блистательными достижениями в эксперименте. И, наконец, это их полнейшее презрение суеты житейской…

Можно было бы еще много толковать об их удивительной похожести, но цитирую Дарвина: «Ничто не кажется мне более любопытным, чем сходство и различие близнецов». Ибо различия, видимые, правда, лишь самым близким, конечно же, были и есть. Например, Борис всегда был более покладистым, уравновешенным, Виталий же – задира, «бретер», в семье прозванный «спорилкой». Он, пожалуй, и чуть более практичен.

…Им было по четыре года, когда их впервые посетил дед-мороз (кто-то из актеров играл для них эту роль).

Уходя, удивительный дед разбросал из своего мешка вокруг елки множество всевозможных гостинцев – орехи, конфеты, сверкающие игрушки, и совершенно потрясенные малыши, крепко взявшись за руки, глядели на «чудо» расширенными от сладкого ужаса глазами. Виталий, однако, быстро опомнился и, выдернув ручку, стал ловко подбирать гостинцы, Борис же все стоял потрясенный…

На одной из фотографий двадцатых годов – два совсем одинаковых загорелых светлоглазых атлета. Но, присмотревшись повнимательней, вы заметите: чуб одного более кудряв и небрежен, другой же причесан более тщательно, на пробор. Тот, что справа, – глядит вызывающе весело, дерзко, он будто так и рвется в жизнь, в бой, сейчас же. Взгляд другого словно чуть глубже, в нем замешана грусть.

Я пересмотрела много фотографий братьев, и на всех меня поражал этот неизбывный оттенок грусти в глазах Бориса Андреевича, причем даже на снимках, запечатлевших самые триумфальные взлеты его жизни. Например, момент, схваченный фотообъективом сразу после легендарного матча чемпионата СССР сорок восьмого года между ЦДКА и «Динамо», – прославленный тренер в окружении своих прославленных одиннадцати лейтенантов…

Впрочем, различие во взгляде – это еще не различие во взглядах, хотя…

Во всяком случае, различия различиями, а все детство братьев прошло под знаком восхищенного изумления окружающих – как вылитые! Все же они не были развязными, балованными детьми. Правда, будучи от природы очень эмоциональными, среди своих иногда «расходились» страшно. Но стоило появиться чужому – мгновенно конфузились и ускользали в себя.

Как правило, лишь только приходили гости, начинались бесконечные их терзания – игры на опознание.

Их сходство невероятно будоражило гостей, мальчиков то и дело подталкивали к двери, чтобы потом вызывать – по очереди или вместе, – ставить рядом, крутить, вертеть в разные стороны и, конечно же, все время путаться. В итоге – общий хохот и снова за дверь.

В конце концов гости дружно молили братьев «сознаться», кто есть кто, ибо часто только им было под силу разрешить вечную загадку. Впрочем, братья быстро оценили власть «тайны сходства» и скромно дурачили гостей сколько вздумается. И так бывало и потом, когда они стали взрослыми.

…Как-то еще совсем маленькая дочь Бориса Андреевича спросила Виталия Андреевича: «А почему ты так похож на моего папу?» «Но, может быть, я и есть твой папа?»-возразил он. Она серьезно на него взглянула, секунду подумала и торжествующе протянула: «Ну не-ет…»

Помимо розыгрышей из этой «тайны» можно было извлечь и кое-какую пользу. К примеру, сдавать друг за друга экзамены, получать зарплату и тому подобное – одним словом, все, как это принято у близнецов.

Но подчас сходство доставляло и некоторые неудобства. Например, когда некто не подозревавший о том, что их двое и знавший лишь кого-то одного, принимал за своего знакомого его «двойника». При этом он никак не мог взять в толк, отчего «старый его знакомый» Аркадьев не хочет с ним разговаривать, горячился, «лез в бутылку». – Словом, выходила история.

Поэтому у братьев выработался навык: не тратя попусту времени и сил и не разубеждая обознавшихся, стойко терпеть их амикошонство и поддерживать разговор за брата, тем более что давалось это без труда – ведь братья всегда были в курсе дел друг друга!

Случалось, например, что, идя по улице с мужем, жена Бориса Андреевича (или Виталия Андреевича) спрашивала: «С кем это ты сейчас поздоровался?» «Не знаю. Наверное, знакомый (ая) Виталия (Бориса)» – был ответ.

Учитывая грандиозную, ни с чем не сравнимую популярность футбола, нужно признать, что больше обознавшихся доставалось, конечно, Виталию Андреевичу и в конце сороковых – начале пятидесятых ему было так же трудно пройти по улице – заслон славы, – как и брату. Но в свете выработанного навыка – не разубеждать – он в конце концов стал воспринимать славу брата как должное. И может быть, в этом и есть высшая суть братства – все пополам?..

Виталий Андреевич в то время был еще достаточно далек от самых блистательных своих успехов – олимпийских. Но даже если бы он их достиг, то и тогда все равно был бы вынужден «пользоваться» известностью брата. Ибо, может быть, настолько же, насколько фехтовальная дорожка уже и короче футбольного поля, популярность фехтования уступает популярности футбола…

Итак, с ранних лет они привыкли к тому, что если в дом званы гости, значит, большую часть вечера они проведут за дверью.

Впрочем, лишь будучи совсем маленькими, они покорно топтались в прихожей, дожидаясь вызова на «опознание»: «Ты кто? Бока? Нет? А кто?!» Позднее же, став старше, они, лишь только их отправляли за дверь, сразу убегали прочь. Их манила воля, раздолье улицы, где ждала масса интересных дел. Например, футбол, хоккей, фехтование и еще много чего, о чем речь впереди. Короче, пестрое, многоцветное, шальное детство…

Андрей Иванович Аркадьев был ведущим актером театра Комиссаржевской, и это определило атмосферу его семьи.

Часто после спектаклей актеры, режиссеры, поэты собирались в доме Аркадьевых, читали стихи, спорили до утра обо всем: о сущности и назначении театра, искусства, о новом, лучшем будущем. Россия была накануне революции, и передовая – предреволюционная – интеллигенция Петербурга была захвачена острым предощущением грядущего.

С малых лет братья очутились в водовороте мятежных дум, дерзаний, поисков и на всю жизнь прониклись духом бунтарства, презрением к бездумной, вялой общепринятости, к невежеству и серости, а также уверенностью – человек не должен существовать, слепо подражая окружающим, он рожден мыслить, искать, создавать.

Дома детей знакомили с Комиссаржевской, Мейерхольдом, Брюсовым. Нередко видели они и Блока.

«Красив, обаятелен, особенно когда декламировал. Всегда открытая мощная загорелая шея, отложной воротничок, – вспоминает Борис Андреевич. – Это от него нам передалась страсть к солнцу на всю жизнь». И по сей день братья прежде всех москвичей ходят загорелыми. И сейчас, лишь только начинает припекать апрельское, нет, даже мартовское солнышко – а воздух еще по-зимнему студеный, но уже тронутый легким дурманом весны, – Виталий Андреевич спешит загорать на балкон.

С первой же встречи они были совершенно очарованы Блоком – любовь с первого взгляда, еще детская, но которую им удалось сохранить на всю жизнь. И за всю их жизнь не было, кажется, дня, чтобы они не нашли случая процитировать Блока. Это подтвердит любой из их учеников, имевших прекрасную возможность выучить немало блоковских стихов наизусть. Вернее, занимаясь у Аркадьевых, просто невозможно было их не выучить. Вот, кстати, одна из примет тех, кто брал уроки у братьев.

Виталий Андреевич вспоминает: «Я вижу, вот он стоит в фойе театра, глядя вдаль, словно и не присутствует в этих стенах, и читает свои стихи. Он не „раскрашивал“ их актерски, читал размеренно, в высшей степени независимо, подчеркивая музыкальность, ритм стиха.

Помню очарованность и ощущение небывалой значительности – человек дарит себя…»

Я из рода гордых скальдов,

Скальдов родины моей…

…Мальчики обожали «свой» театр, где все их знали – как вылитые! – и они знали всех и вся.

Новый театр на Офицерской был оформлен скупо и просто, занавес изображал Элизиум – светлые души потустороннего мира меж зеленых кущ и колонн античного храма. «Деревянный амфитеатр, белые стены, серые сукна – чисто, как на яхте, и голо, как в лютеранской кирке», – писал о новом помещении театра О. Мандельштам.

Уже тогда братьев впечатляла условность постановок, а главное, возможность бродить за кулисами и видеть совсем близко то, на что другие могут смотреть лишь из далекой темноты зрительного зала.

Было жутко и нестерпимо интересно глядеть в упор на «некто в сером» из пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека» – в пьесе «некто в сером» символизирует властвующий над человеком рок – и даже незаметно тронуть (!) его за серую одежду, а потом мчаться, мчаться прочь, спотыкаясь о рифы реквизита…

Мальчики знали все роли идущих в театре спектаклей наизусть и могли, если хотели, продекламировать любой отрывок, но хотели чаще всего из своей любимой «маленькой феерии» Блока «Балаганчик». «Мы очень любили Пьеро-Мейерхольда, – вспоминает Борис Андреевич, – это было великолепно…»

Спустя много лет один из известных наших специалистов по футболу Николай Петрович Старостин в своей книге «Звезды большого футбола» напишет о Борисе Андреевиче такую строчку: «…это всеобъемлющий футбольный Всеволод Мейерхольд, кстати, и во внешнем облике их есть что-то схожее».

Поистине, ничто не проходит бесследно, тем более детство, когда жизнь мерещится бесконечной дорогой, полной жгучих тайн, радостей и побед.

О, как хотелось юной грудью