Журнал «Парус» №73, 2019 г.

Как было мне за сорок, – так и есть!

Мои подружки, хм… что-то это тебе напоминает. Уж не книгу ли Маркеса о несчастных шлюшках? Интонация вроде бы та же самая?

Но ты мгновенно опровергаешь сам себя: там – вселенская скорбь о падшем человечестве, а тут – всего лишь добродушное зубоскальство над стареющим ловеласом и его третьесортными юными пассиями. Пустячок, экспромтишко…

Однако, постой… какие же они третьесортные?.. да там были ого-го какие!.. и разве это была старость – в сорок-то с небольшим? это было только начало твоего мужского расцвета!

Ты начинаешь считать, по-детски загибая пальцы, после тридцать пятой сбиваешься и начинаешь снова… и вдруг вспоминаешь восемнадцатилетнюю вьетнамку в сиднейском борделе и то, как ты хвастался ею перед приятелями: мол, прямо с пальмы для тебя ее сняли!.. И тут тебе, отцу двух взрослых дочерей, наконец-то, становится стыдно.

Все-таки тут у нас не Австралия и не Латинская Америка, бормочешь ты. Тут у нас Русь-матушка. И то, что дозволено Маркесу, не дозволено тебе. Квод лицет йови, как говорится. И, опять же, русский писатель обязан идти в глубину проблемы, а не отделываться от нее плоскими экспромтами, оставь это губерманам.

И все-таки, все-таки… Порой так хочется просто улыбнуться, необидно съязвить, беззлобно посмеяться над собой и другими, над схожестью Руси-матушки и Латинской Америки, над всем падшим человечеством…

***

Давай никуда не поедем…

Какая, дружок, благодать —

Лежать на диване медведем,

Над старою книжкой дремать.

Есть, право, какая-то прелесть

В уютном и тихом мирке…

Эх, только б не вывихнуть челюсть

В одном молодецком зевке!

Однажды ты состаришься, конечно, добрый молодец. Но сегодня еще в силе. Так не обманывай ни себя, ни очередную сударушку, уже нарисовавшую в своей голове умилительную картинку вашей совместной жизни в уютной берлоге.

Ничего не выйдет. Как только тебе попадет шлея под хвост – пиши пропало. Что там конкретно будет – то ли злато-серебро посыплется с небес, то ли зелено вино с ума сведет, то ли зазноба какая в сердце вползет, – это все равно. Подымется медведь с семейного дивана, махнет лапой – и полетят прочь все книжки и картинки…

Погуляй, батюшко, в одиночку, покудова сила есть. Поломай дерева в окрестном лесу, покушай сладкого медку вдоволь, подумай о жизни, лежа в зимней своей берлоге. Но постоянно слушай чутким ухом: не трещит ли поодаль хворост под чьей-то тяжкой лапой, не бредет ли вдали кто-то дюжий и беспощадный, грудью раздвигая макушки могучих сосен?

Если услышишь такое, знай: это идет навстречу старость твоя. А значит, пора тебе грянуться оземь, перекинуться трижды через голову – и, сбросив медвежью шкуру, облачиться в костюм-тройку и модные штиблеты. Пора за красными девушками приударить – не за той, так за другой, пора семьей обзавестись, деток настрогать. А потом, конечно, в люди их надо будет выводить…

Так-то, медведко, так-то, ухарь-купец. А покудова, что ж, – во всю ширь зевни, во всю длину потянись, да и вставай с дивана. Ежели сударушка твоя замыслила куда-то вместе ехать, так ведь всё равно на своем настоит, не прекословь ей…

ПОСЛЕ МОЛЧАНИЯ

Я напрасно ищу пониманья —

Вы не созданы нас понимать.

Совершенно иные созданья,

Ваше дело – жалеть и прощать.

Так прости меня, зверя лесного,

За грехи человечьи мои.

Все равно всё окончится снова

Вечной горечью женской любви.

Рухнет в бездну громада немая,

Дрогнут души и дрогнут тела.

Ты заплачешь, меня обнимая,

И пойму я, что ты – поняла…

Прочитав это стихотворение, современная продвинутая феминистка процедит мне сквозь зубы, что гендерные различия не закреплены в генетическом коде человечества и не могут дать стопроцентной гарантии нашего выживания в обозримом будущем. И потому, дескать, даже с точки зрения моей любимой социобиологии нынешняя иерархия гендерных ролей только кажется неколебимой. А значит, алгоритм взаимоотношений мужчины и женщины, описанный в моих поэтических строчках, – не более чем чесотка мужского шовинизма.

А я отвечу ей, что в генокоде закреплена половая дихотомия, и что эта штука будет посильнее «Фауста» Гёте. Потому, что где пол – там и гендер. А не наоборот. И что тот, кто на протяжении тысячелетий, рискуя жизнью и здоровьем, уходил из пещеры за добычей, самым естественным образом доминировал над той, что сидела в пещере и ждала, когда ей принесут кусок мяса и теплую шкуру зверя. И что теорию Геодакяна феминизму не переплюнуть… ну, и так далее.

Но, как всякий человек, способный ощущать чужую боль, я буду чувствовать, конечно, что пафос моей оппонентки порожден реальной обидой «слабого пола» на наши земные полоролевые расклады. Отсюда и мои слова о вечной горечи женской любви, о душевной дрожи людей, вынужденных постоянно преодолевать чувство обиды и чувство вины.

И все-таки жалеть и прощать – единственно верный путь к свету из темноты этой проблемы…

ПЕСОК ПУСТЫНИ

Год за годом вина и печаль

Орошали мне душу… А ныне

Ни тебя, ни себя мне не жаль –

Пересох, как колодец в пустыне.

Ветер злобствует, мысли гоня

По барханам страстей позабытых.

И песок, что заносит меня,

Жжет глаза, но уже не слезит их.

Чувство вины, как и чувство печали, благотворны для нас: там, где текут подземные реки наших переживаний, зеленеют чудесные рощи человеческого искусства. Но раскаленный ветер времени делает свое дело, и сухой песок знания, рано или поздно, заполняет колодцы наших душ. Там, где есть знание, эмоций нет… но есть ли в этой пустыне место для человека? Для того существа, кого мы привыкли называть человеком?

Но зато больше не будет ни жгучих страстей, ни горьких слез, – думаешь ты. – Всё то, что способно течь, будет течь только внутри человека, не показываясь наружу. Ведь те, кто живет на раскаленном ветру, – тоже люди, только они другие, сухие и точные…

И ты ошибаешься. Человек – везде человек, и ни одна душа не похожа на пересохший колодец. А если где-то жестокосердие превышает норму, над этим местом однажды, – пусть даже через несколько столетий! – обязательно сгустятся тучи Божьего гнева. Молнии возмездия ударят в черствые верхушки барханов и ливень горя затопит миллионы сухих сердец.

Так заведено на Земле. Эта планета никогда не станет местом бессердечного знания и безжизненного расчета.

ХОЛОДНАЯ РЕКА

В глазах возлюбленной моей —

Холодная река.

Не оттого ль, когда я с ней,

Знобит меня слегка?

Морозно дышит глубина,

Прозрачная до дна.

Но не любимой в том вина,

А осени вина.

Незримо бьют из донной мглы

Студеные ключи…

Зато слова ее теплы

И губы горячи.

И в час, когда слепая страсть

Сминает простынь снег,

Она меня целует всласть,

Не поднимая век.

Осенняя любовь, что ты можешь предложить двум немолодым людям? Всё они уже изведали в своей жизни, всё оставили позади – и нежное журчание апреля, и зачарованную кипень мая, и сверкающие июньские грозы, и палящую сушь июля, и бескорыстную щедрость августа… Даже октябрь, с его разноцветным холодком, ушел от них навсегда.

Но есть ли место для любви в ноябре?

Оказывается, есть. К ней несет холодная серо-стальная река, медленно текущая куда-то меж облетающих берегов, – прозрачная, печальная, всё знающая вода. Если войти в нее и преодолеть первую ознобную дрожь, станет ясно, что она тоже способна дарить забытье – еще как способна! Только не нужно нырять в ее студеные глубины: это и опасно, и не нужно никому – ни реке, ни тянущимся друг к другу двум немолодым людям. Нужно просто лечь в эту неторопливую воду и, закрыв глаза, медленно плыть куда-то вместе с ней…

Как они тянут к себе, эти серо-стальные зрачки, эти пряди с проблесками седины, порывистые объятья, задыхающийся ритм, шепот сухих губ!.. Что-то слишком нервное, лихорадочное, что-то слишком охочее, алчущее есть в этой осенней любви – может быть, уже последней перед шугой и льдом.

СПАСЕНИЕ

Взгляните ж вы, какие здесь купавы!

Николай Рубцов

Я спасся кое-как. Среди скотов

То там, то здесь паслись людские лица.

«Скорей сюда!» – и каждый был готов

Клочком травы со мною поделиться.

А скот мычал. Он чуял чужака

И на меня косил налитым глазом.

Но впереди нас всех ждала река

И в глубину мы все входили разом.

Точила берег нежная вода,

И я кричал: «Какие здесь купавы!»,

И скот трубил… Мы все спаслись тогда

На той земле, еще рожавшей травы.

Да, я спасся в своем «малом времени», на рубеже двух столетий, – родился, прожил отпущенные мне Господом годы, оставил потомство, что-то написал, опубликовал, запечатлел оттиск своей пятки в глине веков… но в этом стихотворении речь идет о более серьезных вещах – о «спасении нас всех».

Один из возможных смыслов – тот, который, быть может, увидит в этих строках грядущий астронавт, медленно летящий сейчас, в своем сорок восьмом веке от Рождества Христова, по орбите Венеры. Он летит и думает: вот, человечество покинуло Землю, давно уже не рожающую ни трав, ни деревьев, все мы переселились на другие небесные тела; а ведь когда-то эта планета была родным домом для наших прародителей – зеленым раем с нежной водой и желтыми купавами. И, смотри-ка, наших пращуров не слизнул в те времена солнечный протуберанец, не погубил астероид, и сами они не уничтожили друг друга в смертельных войнах… спаслись, однако! Спаслись – и дали жизнь своим потомкам, а те – нам. И вот теперь мы живы – и летим…

Можно прочесть это стихотворение и в чисто теологическом плане – как весть о свершившемся апокатастасисе, о спасении овец стада человеческого в реке Божьей благодати. Но об этом на Земле давно уже написаны даже не тома, а целые библиотеки.

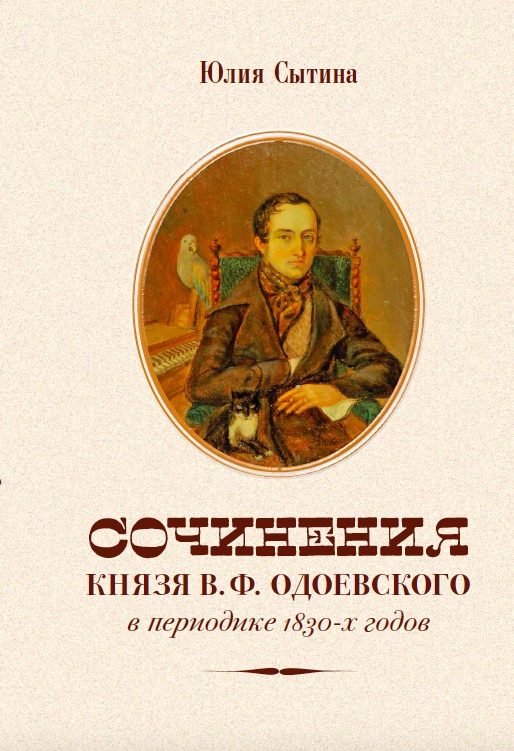

Юлия СЫТИНА. Творчество В.Ф. Одоевского в живом предании русской культуры

(Введение к книге: Сытина Ю.Н. Сочинения князя В.Ф. Одоевского в периодике 1830-х годов. М.: Индрик, 2019. 392 с.)

Князь Владимир Федорович Одоевский (1804–1869) – «один из благороднейших наших писателей, мыслитель, стоящий слишком уединенно, слишком вдали от всех», – напишет А.А. Григорьев в 1847 году1. Мнение об Одоевском-романтике, живущем в башне из слоновой кости, абстрактном, далеком от жизни философе, мистике надолго укоренится в общественном сознании. С другой стороны, о писателе будут говорить как о сатирике, рационалисте и ученом, ставшем чуть ли не позитивистом в зрелые годы. Противоречивость истолкований его творчества не только в критике, но и в литературоведении подчеркивает присущую Одоевскому многозначность: «У меня много недосказанного – и по трудности предмета, и с намерением заставить читателя самого подумать, принудить самого употребить свой снаряд, ибо тогда только истина для него может сделаться живою»2.

Но если уже в 1840-е годы Одоевский будет казаться одиноким, то в 1830-е – он свой. Проблематика его произведений, философские и эстетические искания, стремление к энциклопедизму глубоко укорены в той эпохе и вместе с тем исполнены индивидуально-авторского видения, понимания жизни и искусства. В.К. Кюхельбекер писал Одоевскому в 1845 г. из сибирской ссылки: «Тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного служения художественной красоте и истине безусловной»3.

В жизни князя – потомка древнего рода, восходящего к легендарному варягу Рюрику, рода, к которому принадлежал и святой мученик князь Михаил Всеволодович Черниговский, – одной из ключевых была идея служения. Одоевский «стоял во главе всего русского дворянства»4, современники называли его «Monmorancy russe (Русский Монморанси)»5. Предпочитая публиковаться под разнообразными псевдонимами, Одоевский иногда подписывался и своим именем, порою сокращенным, но всегда непременно добавлял к нему титул. Именно о князе Одоевском говорила и критика той поры. Своеобразным итогом его писательского пути стал выход «Сочинений князя В.Ф. Одоевского». Многие произведения из вошедших в издание изначально были рассыпаны по страницам периодики 1830-х годов, о них пойдет речь и в этой монографии, название которой напрямую связано с заглавием издания 1844 года.

Бережное отношение к своему историческому имени внушало князю прежде всего чувство долга перед Отечеством. Определяющее значение в жизни Одоевский придавал и новозаветной притче о талантах, понимая ее как необходимость беспрестанно трудиться и через служение людям служить Богу. Сфера интересов князя поражает своей широтой: литература, философия, музыка, педагогика, просвещение, химия, кулинария… Однако «при всей пестроте» занятий Одоевский «всегда оставался мыслителем, всегда стремился к строгой систематичности в своих построениях»6.

Жизнь Одоевского была тесно связана со многими видными деятелями русской культуры. Не случайно в 1838 году С.П. Шевырев писал М.П. Погодину, что вся русская литература оказалась «на диване» у Одоевского. Дружеские отношения объединяли юного литератора с двоюродным братом, поэтом А.И. Одоевским, и московскими любомудрами. Издавая в Москве вместе с Кюхельбекером альманах «Мнемозина», а позднее публикуясь в «Московском вестнике», «Вестнике Европы», «Московском телеграфе», «Литературной газете», «Европейце», «Московском наблюдателе», «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Сыне отечества», «Северной пчеле», активно участвуя в издании «Литературных прибавлений к “Русскому инвалиду”» и «Отечественных записок», Одоевский сошелся с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Грибоедовым, Жуковским…

Из всего многообразия периодических изданий, в которых публиковался Одоевский в тридцатые годы, в монографии будут рассмотрены альманахи «Северные цветы», «Альциона» и «Денница», журналы «Московский наблюдатель» и «Отечественные записки», газета «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”». Хронологически публикации охватывают практически все десятилетие. Внимание сосредоточено на художественных произведениях – повестях и очерках, но привлекаются и литературно-критические и музыкально-критические статьи Одоевского, а также переписка с современниками. Систематизированные сведения о публикациях художественных произведений Одоевского в 1830-е – 1840-е годы приведены в хронологической таблице в конце монографии.

«Материалы для жизни художника одни: его произведения», – убежденно говорит рассказчик «Себастияна Баха», и за этими словами угадывается авторская позиция. Самым плодотворным периодом для Одоевского как писателя были именно тридцатые годы. В это время князь живет в Петербурге, но кровные нити связывают его с Первопрестольной – он бывает в Москве, публикуется в московских изданиях, переписывается с москвичами – и соглашаясь, и споря, – размышляет о разнице между старой и новой столицами. Для русской литературы и культуры в целом это десятилетие – период отталкивания от иностранных влияний в поисках собственной философии, органичной эстетики. В преодолении чужеродного, искусственного и в изображении самобытного, народного видело большинство русских критиков задачу литературы, и потому внимание авторов зачастую обращалось к Москве как допетровской столице, хранительнице традиционного русского уклада и ценностей.

Большое влияние на творчество Одоевского оказал немецкий романтизм – недаром Е.П. Ростопчина называла его Hoffman II – однако самому писателю такое определение представлялось ложным. Воздействие «Германии туманной» на русскую мысль той поры, безусловно, было значительным, и сочинения Одоевского зачастую созвучны творениям немецких романтиков, однако мироощущение и мировоззрение русского писателя свидетельствуют о его теснейшей связи с «большим временем» русской культуры.

О важности Православия для Одоевского так или иначе писали разные исследователи7, однако больше вскользь. П.Н. Сакулин, приводя цитаты из дневников писателя, выдержки из его писем, свидетельствующие о важности религии в жизни князя, подчеркивал внецерковность его духовных исканий и вопреки тому, что Одоевский отдавал явное предпочтение Православию, считал, что «корни его мистики» «все же находятся главным образом на Западе»8. Одоевский действительно глубоко изучал немецкую философию, интересовался трудами по алхимии и кабалистике, однако после встречи с Шеллингом главный вывод сделал такой: «Шеллинг стар, а то, верно бы, перешел в православную церковь»9.

К сожалению, до сих пор в представлении о русской истории и культуре порою господствует мысль, что «православная церковь, сдавленная бюрократическим режимом, не обнаруживала признаков жизни»10 – как в николаевскую эпоху, так и вообще после воцарения и реформ Петра I. Но многочисленные храмы, воздвигнутые в XVIII – начале XX века, труды по богословию, продолжившаяся традиция паломничества по святым местам, мощный пласт лирики христианской тематики, вклад в который внесли даже такие вроде бы далекие от религии поэты, как Некрасов и Фет, красноречиво свидетельствуют о православном духе самой русской культуры, ее кровной связи с «древнерусской литературой, ориентированной на средневековые христианские ценности»11. В последние десятилетия появляются все новые и новые труды по русской истории, культуре, литературе, восполняющие представления о духе Российской империи. И та неистовость, беспощадность, с которой пытались уничтожить эти корни после революции, только подчеркивает их глубину и силу, не утраченную и сегодня.

Православные истоки, давшие саму письменность Руси, так глубоко вошли в ткань русского бытия, что в XIX веке воспринимались как неотъемлемая часть жизни, вплоть до государственных праздников и названий улиц, что непросто осознать людям XXI столетия. В нашу до сих пор еще переходную эпоху при истолковании классики порою важным оказывается «обратный перевод»12 – не так называемая актуальная интерпретация с позиции нового времени, но понимание, продиктованное внутренним миром самих произведений, духом эпохи, их породившей. И.А. Есаулов, размышляя о новых филологических категориях в изучении русской классики, формулирует задачу исторической поэтики исходя из того, «как ее понимал Веселовский: “определить роль и границы предания в процессе личного творчества”», уточняя при этом: «христианского предания», – и обосновывает необходимость «рассматривать поэтику русской литературы в контексте православной культуры»13.

В периодике 1830-х годов отразилась живая жизнь русской истории, движение времени – в ней есть и злободневная проблематика, и отзвуки вечности. И потому изучение творчества Одоевского в контексте конкретных изданий отнюдь не означает стремления замкнуться в «малом» времени публикации произведений, но, напротив, через это «малое» заглянуть в «большое», актуализировать пласты тысячелетней русской культуры, той духовной традиции, которая порою ярче проступает в лирике и публицистике, чем в художественной прозе, особенно у склонного к завуалированности в высказывании своих идей Одоевского. Включаясь в соборный хор русской словесности, князь осознавал свое творчество как органическую часть того живого и животворного предания, на котором зиждется русская культура.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-112-00233)

Приобрести книгу можно на сайте издательства «Индрик».

К берегам Православия

о. Сергий КАРАМЫШЕВ. Путешествие в ад с Ларсом фон Триером

Последняя кинокартина одного из замечательнейших режиссеров современности датчанина Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» вряд ли может кого-то оставить равнодушным. Главный герой – серийный маньяк-убийца, действие происходит в 70-х годах прошлого века в США.

Блестяще, по нарастающей, представлено развитие страсти, однажды овладевшей человеком и постепенно заполняющей все его существо, иссушающей и порабощающей душу.

Жизнь Джека превращается в стремительное проникновение в стихию зла со всё возрастающей потребностью его эстетизировать. Одновременно с этим происходит разрушение личности, и жизнь уже на земле становится адом.

С самого начала звучат диалоги Джека с таинственным собеседником Вёрджем. Лишь ближе к финалу становится понятно, что это не кто иной, как Вергилий, которому выпала доля сопровождать Джека в ад.

Если б не это финальное путешествие, невозможно было бы понять, для чего в таких подробностях описывать всё новые и всё более ужасные преступления маньяка. Однако в картине – всё на своем месте. Если в «Первом эпизоде» еще возможно сочувствие к личности Джека, то далее оно стремится к нулю. И отсюда закономерно следует оправдание его вечного осуждения в глубинах ада. Оправдание Божия правосудия!

Выплеснувший стихию преисподней на землю, находивший в ней свое высшее наслаждение не мог унаследовать иной участи. Он хочет доказать себе и Вергилию, единственному собеседнику, с которым маньяк откровенен, что зло прекрасно и смерть обворожительна.

Будучи по характеру перфекционистом, которому необходимо, чтобы вокруг была идеальная чистота, и который не может уснуть, если на простыне имеется хотя бы одна морщинка, Джек ищет совершенства в различных способах убийства. Он делает из убитых «художественные» инсталляции, запечатлевает их на фотографиях, а десятки своих жертв раскладывает в порядке с одному ему понятной логикой в огромной морозильной камере.

Любые человеческие потребности, все инстинкты этой довольно одаренной натуры подчиняются его главной страсти. Подобие любви и подобие семейных радостей он превращает в изощреннейшие формы садизма. Итогом любых его начинаний оказываются только убийства.

Он наблюдает развитие в себе страсти как бы со стороны, описывая Вёрджу механизм ее действия. Однако это осознание не ведет к хотя бы слабой попытке борьбы с нею – напротив, делает Джека все более ненасытным в ее удовлетворении, пока он не захлебывается в ней, совершенно теряя рассудок.

Действие страсти представлено в виде образа-схемы. Горят два фонаря. Под ними идет человек. По мере его приближения к первому фонарю тень уменьшается и становится все резче. Так происходит обострение душевной боли, пока не удовлетворится страсть. Эта точка – пик наслаждения. Человек идет дальше, наслаждение растворяется, как тень, остающаяся позади, уступая место новой боли, которая, точно тень, вырастающая впереди, непреодолимо влечет к следующему фонарю. Здесь боль обостряется, пока не наступит долгожданное время нового витка наслаждения.

В ходе одной из бесед с Вёрджем Джек признается, что с детства любил негативные изображения, которые представляют самый яркий свет полной чернотой, а самую густую тьму – светом.

Это один из маяков жизни с перевернутыми ориентирами. Из детства Джека представлены сцены, как он играл в прятки, всегда затаиваясь, но оставляя приметы своего нахождения в виде примятых камышей, и как он, поймав подсачником утенка, обрезал ему пассатижами ласты и пустил опять плавать в водоем. При помощи первой забавы Джек щекотал свои нервы, а при помощи второй – получал удовольствие.

Эти затеи перешли во взрослую жизнь. Он не особенно скрывался. Волочил несколько миль труп женщины на веревке за автомобилем, оставляя кровавый след; из отрезанной у женщины легкого поведения груди сделал себе кошелек; убив мать с двумя малолетними детьми, сделал на лоне природы картину с рамкой из природных материалов, в центр которой и поместил убитых, над ними же разместил рядами несколько десятков убитых им же ворон. Внезапно хлынувший после волочения трупа на веревке ливень и смывший с асфальта длинный кровавый след был воспринят Джеком как «благословение свыше» на его последующие преступления.