Пионеры провинциальной медицины

Отец Николая Павловича Максимова служил бухгалтером в магазине купца Каверина. Моршанский мещанин Павел Максимов ежедневно приходил на работу в здание нынешнего Историко-художественного музея, подсчитывал на чёрных деревянных счётах хозяйскую прибыль и мечтал дать сыну хорошее образование, если повезёт, то по врачебной части. С этой целью и в реальное училище мальчика отправил и на дополнительные уроки латыни не скупился, денег давал. Николай надежды отца вполне оправдывал, достойно окончив Реальное училище и сдав специальный экзамен по латинскому языку, поступил в 1914 году на медицинский факультет Юрьевского Императорского Университета (Тарту, Эстония). Медицинский факультет был основан в составе пяти кафедр и одной прозектуры: анатомия, физиология и судебная медицина, учение о лекарствах, диетика, история медицины и медицинская литература; патология, семиотика, терапия и клиника; хирургия (искусство лечения ран); акушерство и ветеринария; прозектор анатомического театра. С самого своего возникновения факультет имел три теоретические и три практические кафедры, что обеспечило ему интенсивное и пропорциональное развитие. Университетская жизнь была насыщенной. Здесь учились или преподавали изобретатель гальванопластики Мориц Херманн Якоби, основатель сравнительной анатомии и эмбриологии Карл Эрнст фон Бэр, обладатель Нобелевской премии в области химии Вильгельм Фридрих Оствальд и многие другие. Фактически университет был монополистом по подготовке учёных в западной провинции Российской Империи. При этом на востоке он тесно сотрудничал с Петербургской Академией Наук, а на западе – с немецкими университетами. С Дерптским университетом связаны имена Н. И. Пирогова и Н. Н. Бурденко. Отец Николая Максимова надеялся, что учёба в таком университете станет для сына первой ступенькой к науке, известности, славе, хорошей частной практике и состоятельности.

Проживая в дореволюционном Дерпте (Лифляндия), доме №10 на Малло-Феллинской улице, студент-медик обзавёлся красивыми, скромными, но добротными визитными карточками. Казалось, вдалеке от столичных революционных брожений жизнь его и учёба будет проходить без каких-либо недоразумений. Однако благополучно доучиться до донца не удалось.

В 1917 году город Юрьев был взят немецким войсками, после оккупации Юрьевский университет был объявлен немецким университетом. Русская часть профессорско-преподавательского состава и русские студенты вынуждены были покинуть университет. Николай Максимов по настоянию отца переходит на медицинский факультет Казанского университета. На этом злоключения студента на чужбине не закончились. Не прошло и нескольких месяцев, как Казань оказалась захвачена Народной армией КОМУЧа и чехословацким корпусом, нужно было срочно переводиться в другое учебное заведение. Впрочем, во время Гражданской войны в августе-сентябре 1918 года Казань покинула значительная часть её жителей, большое количество преподавателей и студентов университета.

Так, Николай Максимов перевёлся в Московский Университет, где в это время проходили значительные преобразования, связанные с военным положением: открывались курсы по уходу за ранеными; была значительно ускорена и усилена подготовка студентов по военно-полевой хирургии, санитарии, травматологии. Клинические школы, сформировавшиеся в московском университете в дореволюционные годы, стали основой первых крупных клинических школ советского периода, обеспечив тем самым важнейшую функцию преемственности научного знания.

В 1919 году Николай Максимов окончил пятый курс медицинского факультета в Москве (Первый Московский государственный ордена Ленина медицинский институт, диплом №156) и был назначен заведующим Ольховским медучастком (село Ольхи, Ламского района, Тамбовской области) с правом самостоятельной врачебной деятельности. Только обвыкся на новом месте, как начальство, Моршанский Губздрав, командировало «на усовершенствование» при Московском Государственном Университете по хирургии и гинекологии. По окончании Н. П. Максимов назначается врачом-хирургом в Сосновскую больницу. Проходит год с небольшим и Максимов получает новое назначение – на Гагаринский медучасток (село Гагарино, Пичаевского района, Тамбовской области). Неполных два года работы в Гагарино и опять направление «на усовершенствование» в Казанский институт Усовершенствования врачей по хирургии и болезням уха, носа и горла. Тогда, в 20-годы, в райцентрах Черноземья и Тамбовской области в том числе, начинают появляться новые «отолярингологические» (так в источнике) отделения, для них требуются кадры. Вернувшись с курсов, молодой врач отправляется к следующему месту, в Земетчинскую больницу. И только в 1929 году Николай Павлович Максимов, доктор с десятилетним стажем, приезжает работать хирургом и отоларингологом в железнодорожную поликлинику ст. Моршанск. Его специализацией на долгие годы становятся болезни уха, горла и носа. С ларингологией связана и его деятельность в Моршанском тубдиспансере. Там проработал он до 1955 года. Выйдя на пенсию, принимал больных на дому. Будучи в направлении «ухо-горло-нос» одним из первых специалистов, он приобрёл колоссальный опыт. Есть в моей копилке историй рассказ внука основателя нашего музея Константина Феофиловича Иванова. Он запомнил на всю жизнь одну из рыбалок и её последствия. Как-то, будучи подростками, Костя Иванов и Коля Торопцев отправились рыбачить на Лештавку. Разделись до трусов, не обращая внимания на прохладную воду, рыбачили всласть. Через несколько дней у Кости появились проблемы со здоровьем, особенно напугали отёки на ногах. Родители забегали с ним по больницам. С диагнозом нефрит он лежал и в Тамбове, и в Москве, анализы были плохими, ничего не помогало, и парня вернули домой. Настроение у всей семьи было соответственное, а тут вдобавок ко всему и горло у Кости заболело. Родители, как и многие родители того времени, обратились к Николаю Павловичу Максимову, он принимал на дому. Николай Павлович, осмотрев подростка, сказал, что у него хронический тонзиллит, миндалины выглядят непрезентабельно, нужно бы прооперировать, возможно, тогда проблем со здоровьем станет меньше. Однако заведующая отделением отказалась принимать пациента на операцию с такими анализами, заявив, что ей лишний труп не нужен. Мы с Вами хоть раз в жизни да слышали что-нибудь подобное, огорчались, как правило, но Ивановы сдаваться не привыкли. Мама начала давать сыну стрептоцид, а сестра Надя взяла карандаш и подправила показатели в очередном бланке анализов. Константину таки сделали операцию и после этого анализы вдруг резко сами по себе пришли в норму. Пожилой доктор объяснил взаимосвязь между одним и другим, но не стал вдаваться в подробности, как он сразу догадался, что нужно делать. С тех пор диагноз хронический гломерулонефрит всегда у Константина Феофиловича ассоциировался с рыбалкой на Лештавке и пожилым моршанским доктором, тихо и без пафоса спасшим его.

Особенным авторитетом Николай Павлович Максимов пользовался у мамочек малышей, плачущих от боли в ушах, они стремились попасть со своими чадами именно к нему. Наш главный хранитель, Галина Викторовна Казина рассказывала, что её свекровь водила сына Вовочку (будущего мужа Галины Викторовны – Владимира Александровича) только к Максимову. Грамотный и опытный был специалист, а ещё – добрый в общении. Своей семьёй он не обзавёлся, по крайней мере, никто не помнит, чтобы у него была жена или дети, да и в документах нигде не упоминается. Поговаривали, что выпивал он от своей неустроенности и осознания несбывшихся надежд, но документального подтверждения этому нет, а значит, не будем и обращать внимания на досужие разговоры. Документально подтверждается его происхождение, обучение, Трудовой список и непростые годы жизни.

Во время исторических перемен, выпавших на годы жизни и деятельности Н. П. Максимова, документы часто терялись, неоднократно приходилось их восстанавливать, а при выходе на пенсию – подтверждать трудовой стаж свидетельскими показаниями, разыскивать сведения в архивах. Выручали коллеги-врачи, они с подобными проблемами были знакомы не понаслышке, поэтому на просьбы о помощи откликались и давали подтверждения – нотариально заверенные справки о том, что работали в одно время с Н. П. Максимовым.

Мечту отца Николай Павлович воплотил отчасти, «на доктора» выучился, а вот состоятельным врачом частной практики не стал, почёта и славы тоже не достиг. Когда в свет вышла «История развития оториноларингологической службы в Тамбовской области» с именами тех врачей и учёных, что стояли у истоков направления, и работающих ныне медиков, имени-фамилии Моршанского врача Максимова там не оказалось.

В то самое время, когда сын Павла Максимова Николай, только готовился к медицинской карьере, в Моршанск прибыл на постоянное местожительство военный врач Александр Иванович Берндт, как занесло этого заслуженного человека, отмеченного государственными наградами, дворянина, родственника поэта Пушкина в провинциальный городок? Довольно просто. Он был женат на дочери моршанского купца, однако, обо всём по порядку.

Докторъ

Александр Иванович Берндтъ

Началось всё с тяжёлой металлической таблички. Скорее всего, когда-то она крепилась к входной двери, о чём свидетельствуют аккуратные отверстия с четырёх сторон. На табличке выгравировано: Докторъ Александр Иванович Берндтъ. Именно так, с завитками и ятями. Естественно, захотелось найти сведения о владельце таблички и двери, её размещающей. Подняв топографические описи, нахожу отсыл к источникам, из них получаю некоторые сведения, далеко не обширные, но позволяющие оценить превратности судьбы этого человека.

Не за все сведения могу поручиться, но картина складывается следующая. Александр Иванович Берндт происходит из рода Ганнибалов, если очень постараться, можно даже определить дальнюю-предальнюю степень родства с великим Пушкиным. Родился Александр в семье потомственных дворян Петербургской губернии Ивана Александровича Берндта и его супруги Елизаветы Васильевны (в девичестве Грязновой) 20 ноября 1862 года. Получил классическое начальное образование. Поступил в Императорскую военно-Медицинскую академию. О дальнейшем его жизненном пути можно узнать из послужного списка.

«Являлся к исполнению воинской повинности при призыве 1882 г. и по вынутому №1400 жребию зачислен в ратники ополчения, в чём Санкт-Петербургским городским по воинской повинности Присутствием выдано свидетельство 2-го ноября 1882 года за №45. По окончании курса наук в Императорской Военно-Медицинской академии признан в степени лекаря. За пользование в Академии стипендией военного ведомства обязан прослужить четыре года девять месяцев. На основании ст.18 временного положения об академии, „прислуженного“ к ст. 1006 – 1200 кн. XV Св. В. Постан. 1869 г. по III продолжению засчитывается в Государственную службу на три года». Итак, Александр Берндт был Высочайшим приказом о чинах гражданских за №53 определён на службу в II пехотный Псковский Генерал Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленский полк младшим врачом. С этого шага началась его служба Отечеству, Государю, обществу. С этого момента и до самой смерти Александр Берндт лечил людей, большей частью военных.

Отслужив положенные три года, 6 марта 1891 года Берндт прибыл за новым назначением и был приказом по 3-ей пехотной дивизии от 12 мая 1891 года за №87 прикомандирован к Нижегородскому местному лазарету, куда и отправился. Не успев прибыть в полк, Александр Берндт получает новое распоряжение главного Военно-Медицинского Управления, 13 мая 1892 года он командирован в город Ашхабад для борьбы с холерой.

Почти полгода ушло на борьбу с холерой. После успешного её окончания Берндт командирован в Тульское уездное по воинской повинности Присутствие для освидетельствования новобранцев призыва 1892 года. К концу года был направлен распоряжением Московского окружного Военно-Медицинского Управления в Тульский местный лазарет. Спокойная и относительно безопасная работа продолжалась недолго. Распоряжением Главного Военно-Медицинского Управления Берндт командирован для борьбы с холерой в город Екатеринодар. 16 марта1893 года он поступил в распоряжение Начальника Кубанской области, где и пробыл до 16 декабря.

Довелось Александру Ивановичу находиться и не раз на охране объектов, принимающих Его Императорское Величество. Зарекомендовал себя он с самой, что ни на есть положительной стороны. Так, например распоряжением главного медицинского инспектора был назначен на службу в 5-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон младшим врачом сверх комплекта, а при мобилизации назначен исполнять должность старшего врача батальона, и 12 мая 1895 распоряжением врача Штаба войск Южно-Уссурийского отдела прикомандирован к Никольскому местному лазарету, а затем к Владивостокскому местному лазарету.

Высочайшим приказом о чинах гражданских А. И. Берндт утверждён в чине Титулярного Советника со старшинством. Проходит несколько лет, и он уже Коллежский асессор со старшинством.

Доподлинно неизвестно, где и когда потомственный дворянин. Полковой врач Александр Берндт познакомился с девицей Татьяной Лещовой, своей будущей женой, семья которой проживала в Моршанске на улице 2-ой Базарной. Сведений об этом периоде мало, известно лишь, что отец Татьяны Ивановны владел посудной лавкой, значился и в числе судовладельцев, имел свой каменный дом и воспитал дочь в православии. Александр Иванович Берндт и Татьяна Ивановна Лещова вступили в законный брак, в коем 18-го октября 1895 года родилась дочь Елизавета. Есть в наших фондах (Моршанский историко-художественный музей) в числе прочих один интересный и не совсем мне лично понятный документ – Ответ Председателя Окружного суда на письмо А. И. Берндта, адресованное 2-му председателю 20 июня, перед отъездом из Владивостока в Петербург. В нём сказано: «Председатель Владивостокского Окружного суда имеет честь уведомить г. Доктора Берндта, что приёмная дочь его усыновлена ему определением суда 23 июня 1898 года». Далее о детях имеется лишь одно упоминание: в 1904 году в связи с поступлением дочери Елизаветы в учебное заведение Берндтом была запрошена копия Послужного списка. Дальнейшая судьба дочери или дочерей Александра Ивановича неизвестна, что не так уж удивительно, учитывая вероятную смену фамилии при замужестве и возможное нежелание после революции иметь дворянские корни. Кстати, на момент выдачи копии Послужного списка А. И. Берндт имел неплохое материальное обеспечение: жалованье – 900 рублей, квартирных – 478, столовых – 360 рублей. Взысканиям не подвергался. Имел две серебряные медали и поощрения.

Находясь приписанным к 4-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку и работая в Никольском местном лазарете, 3 мая 1898 года Высочайшим приказом о чинах гражданских Берндт произведён в Надворные Советники.

Послужной список представляет полную картину передвижений и командировок Александра Берндта. 12 июля 1899 года полковой врач Александр Берндт командирован в Императорскую Военно-Медицинскую Академию. 9 сентября 1899 года прибыл к клиническому военному госпиталю, а по случаю мобилизации войск Приамурского военного Округа откомандирован обратно к штатному месту службы. Вернулся на Дальний Восток, где 5 августа 1900 года был назначен помощником бригадного врача 4-ой Восточно-Сибирской стрелковой бригады в большой отрядный лазарет той же бригады. Совершил поход с вышеупомянутым лазаретом от города Владивостока до города Гирина, где и находился всё время до распоряжения об отправлении обратно в Академию, т.е. по 3 января 1901 года.

Возвратившись из командировки на Дальний Восток, Берндт вернулся в Императорскую Военно-Медицинскую Академию для окончания прерванного научно-практического усовершенствования.

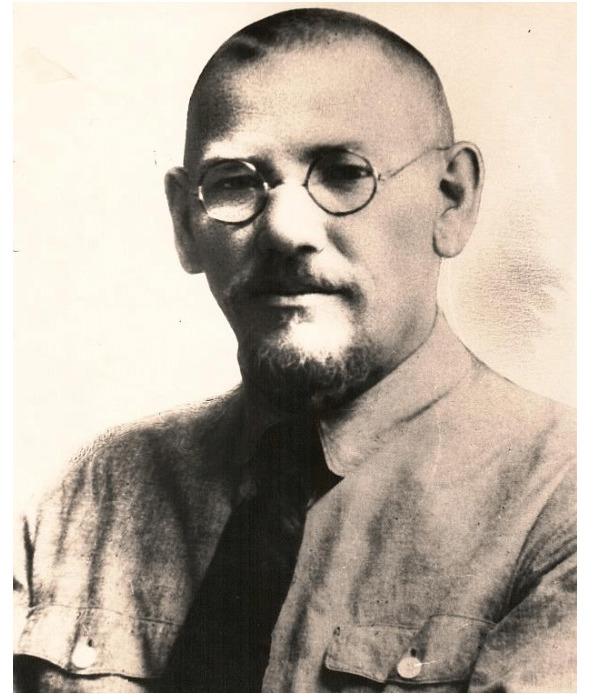

В «деле», музейной папке Берндта есть фотографии, относящиеся к тому периоду, когда Александр Иванович является младшим врачом «II-го Гренадёрского Фанагорийского Генералисимуса Князя Суворова, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Димитрия Павловича полка». На этот момент он уже надворный советник, награждённый медалью за поход в Китай. Курс усовершенствования пройден, экзамен выдержан успешно (пр. по полку 1903г. №285). Жаль, фото не самого лучшего качества, не подходят для газетной публикации, им более ста лет.

Командировки Берндта продолжаются. Одним из жизненных испытаний стала командировка в Читу. Распоряжением Главного Военно-Медицинского Управления, как хирург, 17 февраля 1904 года он отправился на Дальний Восток в распоряжение командующего войсками. В весьма непростое время он оказался единственным хирургом военного госпиталя. О чём свидетельствует документ:

«Удостоверение

Полевой хирург Коллежский советник Александр Берндт, будучи командирован на театр военных действий в Русско-японскую кампанию в качестве хирурга и состоя с 21 февраля 1904 года по 8 февраля 1906 года главным врачом полевого запасного №14 госпиталя, в течение всего указанного времени не только руководил ведением хирургического лечения раненых, присутствуя лично при всех больших операциях, но значительную часть этого промежутка времени был единственным хирургом госпиталя, при чём производил сам большие и малые операции.

С.– Петербург 15 ноября 1908 года.

Бывший военно-медицинский инспектор тыла Маньчжурской армии, ныне Помощник Начальника Главного Военно-медицинского управления. Действительный Статский Советник Быстров».

Последним листом в военной биографии потомственного дворянина, надворного советника, доктора Берндта стало участие в составе 167 пехотной дивизии в наступательной операции под Львовом в качестве дивизионного врача. Армии Юго-Западного фронта было приказано, прикрывая операции Юго-Западного фронта со стороны Карпат, нанести удар на своём правом фланге. 167 – ой пехотной дивизии приказано с 8- ми часов 23 июня начать методический обстрел артиллерией расположения противника редким, рассеянным огнём по всему фронту, который временами усиливать и сосредоточивать по высоте 2018 Гутин-Томпатек и 2002 Мунчель. Командовал дивизией генерал-майор Исаев. После революции Исаев вступил в Красную армию, где занимался педагогической деятельностью. Неизвестно, к сожалению, когда и каким образом перешёл на сторону Красной армии надворный советник, потомственный дворянин Берндт, но известно, что и на стороне красных он занимался лечением людей, спасением человеческих жизней.

В августе 1917 года 167-я дивизия была расформирована. Революцию Берндт встретил в Моршанске. Вступил во Всероссийский Союз работников лечебно-санитарного дела. В 1919 году Александр Иванович Берндт, борясь с сыпным тифом, косившим красноармейцев хуже оружия классового врага, умер. Его, пусть недолгая, служба в Красной армии в местном лазарете впоследствии сыграла большую роль в спасении жизни вдовы, Татьяны Ивановны Берндт. В 1922 году во время небезызвестной кампании она оказалась под судом за сокрытие ценностей. Спасла справка, выданная Моршанским V отделением (отделом) Медсантруда. Впоследствии, Татьяна Ивановна ещё раз брала такую же справку и была не только освобождена от всех сборов, но и выхлопотала себе пенсию от государства. До 1957 года она проживала в доме №50 (ныне снесённом «доме Гайдара») по улице Лотикова, бывшей Софийской.

Пожалуй, это всё, что можно сказать с достоверностью о судьбе потомственного дворянина, Надворного советника, родственника великого поэта, доктора Александра Берндта, спасшего множество жизней в разных уголках Отечества и окончившего свой жизненный путь в Моршанске.

Выдающийся врач Поросятников

О выдающемся земском враче Поросятникове мы с вами никогда бы не узнали, если бы не случай. Я увидела на фотографии, запечатлевшей врачебный состав Моршанской земской больницы, незнакомое лицо. На тот момент я уже многих из докторов узнавала, поэтому моё незнание меня задело, и я начала «пытать» фондовиков: кто бы это мог быть? Естественно моим дорогим палочкам-выручалочкам Галине Викторовне и Ольге Леонидовне со всеми переездами и разборками фондов было абсолютно не до неизвестных личностей. Я подумала, что придётся забыть о загадке старой фотографии, но вдруг, совершенно неожиданно, Ольга Леонидовна Важенина принесла мне конверт из КВФ (4023), на котором значилось «Поросятников». В конверте находилось лишь письмо директору музея Морозовой Л. М. от Крылова П. М. и …барабанная дробь… фотография того самого неизвестного. Теперь он перестал быть неизвестным. Это видный земский врач Поросятников Александр Николаевич (1880—1946 гг.), уроженец Моршанского уезда, окончивший Московский университет в 1911 году. После института вернулся в Моршанский уезд и много потрудился на благо здравоохранения его жителей. До революции работал в Моршанской земской больнице. В 1918 году был организатором отдела охраны здоровья детей Моршанского уездного отдела здравоохранения.

Молодой Надеждин

Григорий Григорьевич Надеждин родился в 1851 году в семье настоятеля церкви Воскресения Словущего в селе Серповом Моршанского уезда Тамбовской губернии. Его родители, Григорий Петрович и Прасковья Михайловна, хотели, чтобы Гриша продолжил дело отца и принял впоследствии приход, поэтому юноша поступил в Тамбовскую семинарию. Однако его честность, о которой много говорили современники, и которая впоследствии зачастую мешала ему продвигаться по службе, заставила молодого человека сделать другой выбор, он предпочёл медицину, поступил в Киевский университет Святого Владимира и с успехом его окончил в 1882 году. Выдержав экзамен, получил диплом доктора медицины и звание лекаря.

Свою трудовую деятельность Григорий Надеждин начал с должности земского врача в больнице села Земетчино Моршанского уезда. Скромный, трудолюбивый и работоспособный человек, он был воспитан в специфической атмосфере семьи сельского священника, а потому сам отличался кристальной честностью и от других требовал того же. На новом месте прекрасно зарекомендовал себя с профессиональной стороны, но вступил в конфликт с начальством и, проработав всего год, уволился. Через два года Григорий Надеждин получил предложение вернуться на этот же врачебный участок, а ещё через год заведовать Земетчинской земской больницей, где он и проработал пять лет.

Маленькая земская больница располагалась в жилом доме, каких либо приспособлений для удобства больных и врачей не было и в помине. Молодой врач Григорий Надеждин, невзирая на всё это, принимал больных, осматривал, оперировал; оперировал для того времени весьма успешно. В особо сложных и спорных случаях он приглашал для консультации врачей других земских участков, охотно принимал на практику студентов-медиков. Удивительным образом, при своём сложном бескомпромиссном характере, Надеждин смог сколотить работоспособный коллектив единомышленников. Сам он больше других сфер интересовался хирургией, в том числе урологией и гинекологией. Помимо интересов, ему нужно было исполнять обязанности санитарного врача уезда, врача в имении и на сахарном заводе княгини Ольги Петровны Долгорукой. Не иначе, как профессиональный фанатизм придавал ему сил; успевая выполнять свои прямые обязанности, Григорий Григорьевич открыл свою маленькую больничку для хирургического лечения слепых. За год он проводил несколько сот операций и готовил материалы для диссертации, темой для которой стала оценка результатов хирургического лечения по поводу камней мочевого пузыря. Почти при всех урологических и гинекологических операциях, начиная с 1885 года, он пользовался любезной помощью женщины-врача А. Д. Долговой. Анна Дмитриевна брала на себя хлороформирование, то есть фактически была анестезиологом. Собственно помощников у него было не так много: женщина-фельдшер и больничная прислуга. Позднее, уже переехав в Гатчину, Надеждин очень тепло отзывался о них, особенно о Долговой. Коллеги шутили, что она, пожалуй, единственная, с кем Надеждин всегда ладил и не вступал в конфликтные споры. Став впоследствии старшим врачом городового госпиталя Гатчины, Григорий Григорьевич вскоре пригласил Долгову работать в этом госпитале.

28 декабря 1885 года он выступил на заседании бытовой секции Первого съезда Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова с докладом «О значении хирургической помощи в земской медицине и о средствах привлечения страдающих глазными болезнями к врачебной помощи». В докладе он обобщил опыт организации хирургической помощи в условиях сельской земской больницы. По мнению Надеждина в земской практике доля глазных больных составляла от 3 до 6%, причём большая часть из них страдала серьёзными недугами, быстро приводящими к слепоте. Выступление оказалось удачным, получило множество заинтересованных откликов. Однако дальнейшая карьера Григория Надеждина продвигалась с трудом. Его попытка получить степень доктора медицины путём подачи отчёта о своей хирургической деятельности в один из русских медицинских факультетов окончилась провалом. Хотя в медицинских кругах эта же самая работа была без сомнений признана достойной докторской степени. Но Григорий Григорьевич продолжал целеустремлённо и подчас фанатично работать. Вскоре он успешно защитил диссертацию «Материалы для оценки срединного камнесечения…», в которой дал описание 255 случаев операции на мочевом пузыре. Интересны выводы, которые делает Надеждин в своей диссертации, там, где дело касается общих мест: