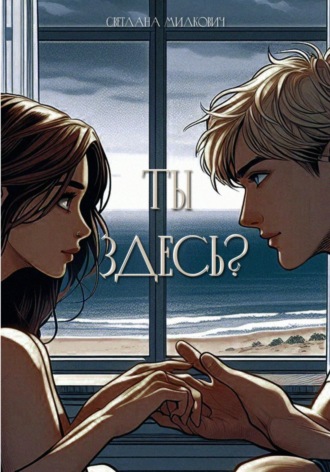

Ты здесь?

Мы встречаемся взглядами. Мой, скорей всего, выглядит жалко, что никоим образом меня не волнует. Айви же, несмотря на некую безразличность на лице, скрывает под собой куда больше. Теперь вижу это отчетливо – серьезно вглядываюсь в её лицо, подмечая все тонкости.

Видимо, это не связано со мной. Только с тем, с чем ей ежедневно приходится сталкиваться. Хочется сказать многое, на самом деле. И расспросить о многом. Но я молчу, потому что знаю, что одно слово или движение и конец этим безмолвным гляделкам. Конец ощущению, будто я ожил хотя бы на какой-то короткий промежуток времени.

Я опускаюсь на колени. Айви с удивлением наблюдает за моими действиями, замирая с сигаретой во рту. Лоб соприкасается с половицами. Они, скорей всего, холодные. Жаль, что я не чувствую.

– Прости! – упираясь ладонями в пол, произношу я. – Я виноват! С самого начала я вел себя неподобающим образом!

– Т-ты чего? Эй, встань с колен, не нужно! – слышу звон пепельницы, а затем и твердый шаг. – Прекращай. Ну же, давай, я не собиралась вызывать у тебя чувство вины!

Её пальцы проходят сквозь меня в попытке поднять на ноги.

– Все хорошо. Честное слово. Ты здесь не причем. Я… уф… ладно. Давай лучше поговорим. Может, из этого выйдет что-то толковое. А теперь поднимайся. Мне неловко от того, что ты стоишь передо мной на коленях. Это неправильно.

Я поднимаю голову, вновь встречаясь с ней взглядом. Сквозит недоумением, грустью, которой она окутана с головы до пят. Мне по-прежнему сложно – чувствовать то, как она на меня смотрит. Потому что в этом взгляде то, что напоминает мне о прошлом. О моей жизни.

Такой же взгляд я встречал в отражении. И ненавидел себя за это.

Я встаю на ноги, замечая, какой маленькой Айви кажется рядом со мной. Едва ли достигает до плеча, что немного веселит и приводит в чувство. Почти как Фиби. Только без каблуков и вычурных нарядов. Мысли о ней не вызывают определенных ощущений, но они всплывают, как кляксы. Моментами, которые хочется помнить.

– Так лучше? – интересуюсь я, оказываясь перед ней. Она кивает. А после, приподнимаясь на носочки, пытается что-то разглядеть. – Что?

– Ты жуть какой высокий. Потомок Атлантов? Или баскетболист? Я же не могу быть настолько маленького роста, а?

– Гены. И, если тебе так неудобно, я могу присесть.

– Э, нет, не нужно. Я не комплексую. Просто поинтересовалась, не принимай это за издевку, договорились? – Айви отходит в сторону и, надавливая пальцами на выключатель, заставляет гостиную озариться ярким теплым светом. Морщится, потому что привыкла к темноте и ладонью прикрывает глаза. Я пропускаю смешок. – Не смейся! Иначе снова буду игнорировать.

Лицо вмиг приобретает серьезное выражение. Айви, замечая подобное, растягивает губы в полуулыбке. Видимо, сдерживает смех и считает меня идиотом, готовым подчиняться любому её приказу. Но я сейчас, если честно, и правда готов на что угодно. Только бы все было хорошо. И она замечает это.

– О-ох, расслабься ты. Я просто шучу. У меня своеобразный юмор, не спорю. Но не воспринимай все всерьез.

– Прости.

Айви направляется в сторону дивана. Я осторожно шагаю за ней, хотя на самом деле боюсь даже смотреть на нее. Мне мало верится в происходящее: найти человека, который способен видеть мертвых, огромная редкость. Раньше я в потусторонние миры не верил, равно, как и в гадалок или медиумов. Не думал об этом, да и не хотел – если жив, значит нужно делать все, чтобы не думать о смерти. А вот сейчас, видя собственными глазами происходящее, удивлен и если не сказать, что обескуражен. Не только из-за того, что она может видеть меня, но и потому что говорит. Хоть изначально и пыталась игнорировать.

– Как тебя зовут? – интересуется она, сбрасывая кроссовки. С ногами забирается на диван и снова тянется за сигаретой, предварительно поставив пепельницу рядом. – Раз ты уже знаешь мое имя, то и мне бы хотелось знать твое.

– Лео. Лео Коуэлл.

– Что ж, Лео, – она вновь растягивает губы в легкой полуулыбке. – Приятно познакомиться.

Я киваю. Айви рукой указывает на стоящее напротив кресло. И как бы абсурдно это не звучало, намекает мне сесть. Осторожно приземляюсь на край, не зная, куда деть взгляд. Она же тем временем прячет сигарету за ухом, насупившись.

– По-моему, я просила тебя расслабиться.

– Извини.

– И прекрати извиняться. Ох. Аж тошно, что ты такой правильный! – вздыхает. – Я серьезно, ты ни в чем не виноват. Это моя вина. Не нужно было делать вид, что я ничего не замечаю. В итоге – ты думаешь, что мешаешь мне. А я… уф. Теперь мне ясно, почему цена на дом была такой несущественной. Ты, видимо, бонус.

Она стягивает резинку и волосы падают на плечи, делая лицо еще необычнее, чем прежде. А затем, опираясь локтем об колено, зачесывает их назад.

Я не знаю, что в таких ситуациях нужно говорить. Если бы мое чувство юмора было хотя бы на йоту лучше, я бы, несомненно, развеял подобную атмосферу шуткой. Но мне на ум ничего не приходит. Просто смотрю на нее, наблюдаю, пытаюсь запомнить этот момент. Момент нашего знакомства.

– Я не буду спрашивать про то, что случилось. Не вижу в этом особого смысла, ибо тебе наверняка неприятно вспоминать об этом. Что касается меня… все довольно просто – от призраков много проблем. И я игнорировала тебя не из-за того, что ты мне не нравишься. Мне, по правде говоря, многие призраки не по душе. Просто это… сложно. Они все начинают просить меня помочь. Ну, знаешь, связаться с их родственниками, передать им что-то. Или просят остаться. Людей, подобных мне, практически нет. Я, так сказать, самородок, и это усложняет мне жизнь.

Взгляд Айви блуждает по желтым огонькам лампы, что отражаются в окне. Через форточку слышится шум моря и разговоры редких прохожих, прогуливающихся вдоль берега. Она закусывает губу, усмехаясь, и ждет моей реакции. А мне и сказать ей нечего. Поблагодарить? Не думаю, что стоит: была бы её воля, отказалась бы от этой тяжкой ноши и не подумала бы об окружающих. Единственное, что я могу – посочувствовать.

– Не хочу ввязываться в это, понимаешь? Снова наступать на те же грабли, чтобы угодить эгоистичным прихотям тех, кто требует с меня больше, чем я могу. Это проблематично. И тяжело.

– Тогда почему ты сразу не отказалась от покупки дома?

– Потому что ты прятался. И Мириам… она в тот день слишком вымотала меня. Может, поэтому я тебя не заметила. Так или иначе, даже если я останусь, в чем польза? Ты мертв. Как бы хреново это ни звучало, но это так. И я буду напоминать тебе о том, что я – здесь, а ты – там.

Айви пожимает плечами. Достает сигарету, зажимает её меж губ и закуривает.

– И куда ты пойдешь? – говорю я. – Ты не сможешь продать этот дом за день, а жить у друзей – такой себе вариант. Особенно, если учесть, что ты совсем недавно приобрела дом. Я не уговариваю тебя остаться навсегда или выполнить сотню моих требований. Этот дом… он достался мне от родителей. Они умерли, когда мне стукнуло пятнадцать. Я не был здесь пять лет, потому что боялся, что скорбь по ним сожрет меня. Боялся вспоминать, да и помнить, в общем-то. Въехал сюда и думал, что у меня получится побороть свои страхи. Начну мечтать, представлять наилучшую жизнь. Но когда умер, то осознал, что даже при жизни я был один. Сейчас ничего не поменялось – смерть родителей помогла смириться с произошедшим намного быстрее. Так что просить тебя о том, чтобы передать моим родственникам, как я скучаю не потребуется. Достаточно просто жить, делать свои дела, создавать уют, работать. Я не доставлю проблем. Просто… не хочу быть причиной твоего переезда. Хочу, скорее, чтобы это место… вновь стало живым.

В её взгляде я вижу сомнение. Верить россказням призрака – чревато последствиями. Но есть выбор? У меня – нет, ведь уйди она сейчас, и я снова начну вспоминать, теряться между реальностью и вымыслом, что поглотит без остатка.

Айви кусает губу. Смотрит на меня долго, изучающе, с примесью грусти и сожаления. Я думаю, что это лучше, чем ничего. А еще – в глубине души – боюсь, что её отрицательный ответ станет причиной для самовольного и дурного поступка, который чуть было не случился до этого.

– Я хотел бы исчезнуть. Я… пытался исчезнуть, но так и не смог. Твое появление в этих стенах что-то изменило. Здесь наконец стало тепло, мне больше не так одиноко и страшно находиться здесь одному. И, наверное, поэтому я приму любое твое решение, даже если ты захочешь продать дом и забыть об этом. Ведь я не настолько эгоистичен, чтобы думать только о желаниях.

Молчание повисает тонкой еле видимой стеной из сигаретного дыма, что кружит вокруг её лица. Айви на меня не смотрит, она вообще старается не встречаться со мной взглядом, будто с прокаженным. Я её понимаю – есть вещи, о которых жалеешь в определенные моменты жизни. Видеть призраков – одна из них.

Но разве я могу как-либо повлиять на это?

– Хорошо, – она кивает спустя пару мгновений. – Я подумаю над этим и дам тебе знать о своем решении.

– Как скажешь. И… спасибо.

Айви тушит сигарету и поднимается с места ничего мне не отвечая. Её звучные шаги стихают быстрее, чем я успеваю привыкнуть к необъяснимому и странному чувству в груди. Я остаюсь в гостиной один, наблюдая за тем, как листы позеленевших деревьев качаются из стороны в сторону. Полоса заката расплывается по небу, море продолжает шуметь и наверняка пахнет все также. Я прикрываю глаза.

Что-то внутри неосознанно, медленно, но верно начинает отдавать легким подобием улыбки. Приятно поговорить с кем-то спустя столько времени. Но еще приятнее осознавать тот факт, что Айви меня видит. И больше не игнорирует.

Улыбка – против воли – расплывается по уголкам губ.

***

– Лео! Ну-ка улыбнись и скажи «Сыр»!

Вспышка. Из полароида вылетает фотография, и Фиби трясет её из стороны в сторону, чтобы поскорее проявить изображение. Глаза находят её лицо, что при солнечных лучах неимоверно теплое, натыкаются на белоснежный ряд зубов, а затем перемещаются ровно туда, где пальцы обрамляют края фото. Фиби едва сдерживает смех и упирается щекой в мой подбородок – я чувствую её улыбку.

– Ну и лицо.

– Я же говорил, что не особо фотогеничен.

– Теперь верю, – след от помады и запах кипарисов, что источает её кожа. Внутри теплеет, и я улыбаюсь в ответ. Руки с привычной быстротой стискивают её в объятиях. Фиби смеется – громко, будто звон колоколов, что пробивает в церкви после молитвы. – Но ты все равно красавчик. Мой красавчик.

Глаза Фиби светятся настолько ярко, что я не могу полноценно дышать и вымолвить хоть слово. Создается ощущение, будто свет внутри нее настолько ослепляет, что становится даже завидно – я таким наделен никогда не был. Мне всегда думалось, что во мне его вообще нет. Что таким как я он просто не положен, это не заложено в наше ДНК.

Фиби всегда тянулась ко мне, требовала ласки и заботы, как кошка, что лезет под руку. Я завидовал ей: подобные чувства с моей стороны были будто пластмассовыми. Влюбленность или любовь, которую она испытывала, казалась настоящей, живой, безрассудной, исцеляющей. Мне нравились эти моменты нашей своеобразной близости: прикосновения, её запах, тембр голоса в тишине комнаты, дыхание. Как вздымалась её грудная клетка, как билась жилка на шее, приоткрытый рот и расширенные из-за эмоций зрачки глаз.

Она всегда была… другой.

Глаза неосознанно находят собственную кровать, на которой видны очертания моей новой соседки. И параллель между ней и Фиби теперь кажется мне весьма забавной, ведь… они совершенно разные. И мои чувства к ним – тоже.

Хотя бы потому что Айви – всего лишь человек, с которым мы делим одно пространство.

Она выглядит умиротворённой, когда спит, словно ребенок, которого невольно хочется погладить по голове. Грудь вздымается равномерно, дыхание плавное, а сидящая на краю кровати игрушка в виде лисы навивает мысли о детстве. Не знаю, к чему я вспомнил о Фиби, смотря на нее. Что делаю в её – или все-таки моей? – спальне. Но быть сейчас здесь кажется мне наиболее правильным решением. Раз за разом всматриваюсь в рисунок жирафа, пытаюсь провести по нему пальцами. Как тогда, перед вечеринкой. Но не выходит. И это разочаровывает. Моя бесполезность.

Наблюдать за Айви весьма… необычно. И совсем не потому что это неправильно, а скорее из-за того, что я уже давным-давно ловлю себя на мысли, что мне нравится это делать. Смотреть на нее, находиться рядом, пока она об этом не догадывается. Своеобразная игра, в которой нет победителей и цели которой до сих пор остаются для меня загадкой.

Я усаживаюсь рядом, проводя ладонью по её голове. Хочу почувствовать тепло, мягкость, хоть что-нибудь. Раз за разом повторяю свои действия, а затем и вовсе ложусь рядом, в нескольких сантиметрах от её лица. Темные пряди спадают на щеки, губы приоткрыты, и она смешно сопит, иногда дергая во сне носом. Думаю, ей снится что-то беспокойное и крайне неприятное.

От этого, наверное, стараюсь её обнять и прижаться максимально близко. Чтобы слышать стук сердца и размеренное дыхание.

Ничего, что так вышло, – думаю я. – Хотя бы сейчас я не один. И чувствую себя намного лучше, лишь благодаря тебе. Несмотря на то, что моя компания навряд ли тебе приятна.

Я закрываю глаза. И отчетливо на периферии сознания улавливаю все тот же смех Фиби.

– Еще одно фото! Улыбнись!

Щелчок. Вспышка. И наши лица, где моя улыбка кажется по-настоящему искренней.

– Сохранишь это фото для меня? Я хочу, чтобы ты помнил об этих моментах.

– Я и так не забуду.

– Хорошо. Тогда поцелуй меня.

– Останься… – сквозь сон шепчет Айви, что заставляет меня немедля выбраться из кошмаров собственной памяти. – Останься.

Если бы сердце было способно биться сейчас, если бы я только ощущал эти болезненные толчки в груди, если бы только я был жив – все было бы иначе. От осознания всего этого становится действительно неприятно, но рука – несмотря на все это – продолжает рассекать пальцами воздух рядом с её головой. И я чувствую – на самом деле, без самообмана, – как от нее исходит тепло.

Айви делает глубокий вдох. И затем, расслабляя напряженные руки, что до этого сжимали одеяло, укладывается по удобнее, оказываясь ко мне еще ближе. И в этом движении чувствуется, как беспокойство внутри нее уходит куда-то прочь вместе с моими плохими мыслями.

Ветер тихонько проникает в комнату вместе с далеким всплеском волн.

3 глава. Принятие

Сложно принимать свою жизнь всерьёз, когда видишь её целиком.

©Айзек Марион

В тот день было так холодно, что выбираться из-под одеяла мне не хотелось до последнего. Даже запах любимых блинчиков с кленовым сиропом, вызывающий зверский аппетит и болезненные спазмы в районе желудка, не могли заставить меня встать с кровати. За окном, как и сейчас, лил дождь. То был конец весны: кроны деревьев в сером затянутым тучами небе смотрелись нереально высокими и, казалось, старались прорезать кусок облаков.

Море за окном плескалось крайне беспокойно и меня сей факт завораживал: волны поднимались выше и пенились у самого берега, разбиваясь об него со всей силы. Пляж пустовал. Дымка от падающих на землю капель выглядела удручающе и не прибавляла настояния. Но, при этом, очаровывала. Я любил дождь. И сейчас, если честно, люблю, с упоением наслаждаясь его шумом.

Помню, что встал ближе к обеду, когда аппетит все-таки взял надо мной верх. Теплый свет от светильника на кухне расплывался под ногами, а паркетная доска была прохладной. Я не удосужился натянуть на ноги носки, ощущая зябкость и холодок, что сквозил по ступням и забирался под пижамные штаны. Мама, сидевшая за кружкой ароматного чая с бергамотом, внимания на меня не обратила, задумавшись, похоже, о чем-то своем. Тарелка с блинчиками стояла возле плиты, от души политая сиропом и украшенная взбитыми сливками. Воздушный крем был таким сладким, что немного сводило зубы. Но я его обожал.

– Лео, милый, ты поздно, – произнесла она, выплыв наконец из своих мыслей. Я пальцем смахнул сливки и отправил их в рот. – Опять съешь весь крем, вместо того, чтобы полноценно позавтракать.

– Он вкусный, – довольно пробормотал я, взяв тарелку в руки. – Как себя чувствуешь?

Мама была слегка бледной, с чернеющими под глазами синяками и сухими губами, на которых виднелись капли от чая. Она очень сильно похудела: пухлые щеки впали, тонкие пальцы рук, туго стянутые кожей, стали костлявыми, как и сами руки. Её глаза – светлые, с извечными смешинками и цветом, что походил на колокольчики – смотрели на меня с долей заботы. И, вместе с тем, огромной усталостью. Ей было паршиво. Мне в то время, от осознания сей мысли – не меньше.

Про свою болезнь мама не говорила. О ней знал только папа, что стал пропадать на работе больше, чем раньше. Меня эти секреты не устраивали, но как бы я ни пытался выяснить, что происходило, терпел фиаско. Из мамы трудно было выудить хоть какую-нибудь информацию. Она нередко напоминала мне партизана, которого пытай сколько хочешь и все равно останешься в дураках. Мне не хотелось быть в дураках, но по-другому не получалось. Оставалось только мириться и злиться на ситуацию, равно, как и на свою беспомощность. Мне недавно стукнуло пятнадцать, я был подростком, коллекционирующим комиксы, игры для PlayStation и не знающим, каким образом контролировать свои чувства и эмоции. А с ними, увы, было не так сладко, как могло тогда казаться.

На самом деле, я не был трудным ребенком. Точнее, меня в основном привлекали обыденные для парня вещи, но от крайне смутных компаний я старался держаться подальше. Хулиганить мне не нравилось, а порывы жестокости я и вовсе не одобрял. Проще было решить все мирным путем или, вместо потасовок, переиграть соперника в одной из игр. Но бывали случаи, когда агрессия брала верх. В такие моменты было сложно думать о самоконтроле, но внешне я оставался крайне невозмутим. Мало кто догадывался о том, что происходило внутри меня и какой хаос разгорался среди моих мыслей. Хотя остаться в стороне от буллинга, как бы я ни старался, не вышло: помню, что Курт Спесси – низкорослый, прыщавый, с брекетами и комплексом самоуверенности в придачу – донимал меня и пытался самоутвердиться за мой счет. Он был из серии детей, у которых имелись богатые родители и новейшие вещички, становясь, таким образом, центром всеобщего внимания.

У меня – среднестатистического подростка из обычной семьи – изысков не было. Но я и не парился, ведь кичиться перед остальными было глупо. Я не находил в этом смысла и удовольствия. Курт же, для которого хвастовство являлось частью образа, наоборот. Поэтому он постоянно пытался вывести меня из привычного равновесия и злился, когда у него, как он думал, не получалось. Сдерживаться было сложно, особенно, когда Курт собирал вокруг нас народ, будто делая из перепалки одно из цирковых шоу. В такие моменты мне хотелось превратить его лицо в малиновый пирог, однако сдерживало множество факторов. Одним из них была мама – мне не хотелось становиться причиной её нервов, грусти и переживаний. У нее, в то время, и так было довольно много проблем и до кучи только не хватало сына-подростка, страдающего перепадами настроения.

Однажды мы подрались – это не было моей первой дракой, но я полагал, что Курт получил за дело, и не чувствовал стыд за свои действия. Это произошло в старших классах, когда родителей уже не было в живых, а моральная составляющая перестала иметь значение для прогнившего Курта хоть какую-либо ценность. Я думал, что буду сожалеть, но, видимо, за все те годы его извечных придирок, издевательств и неприязни в целом, сидевшие внутри меня эмоции нашли выход через кулаки. И какое же удовольствие я испытал от того, что выбил из него всю дурь, в придачу с парочкой зубов, вставших из-за брекетов на место. Костяшки жутко болели, я потянул мышцу и впервые в жизни ощутил чужую кровь на коже – до этого я довольствовался только собственной из-за травм. Но с тех пор Курт оставил меня в покое. Бросал косые взгляды до окончания обучения, делал вид, что презирает меня и не хочет связываться, но я знал истинную причину. Он боялся. Потому что, не остановись я тогда, и его не самое красивое лицо стало бы одной единой массой, которую собирали бы по кусочкам врачи. Тогда, правда, были разбирательства по этому поводу: бабушку вызывали к директору, и я месяц посещал психолога, считавшего, что я не умею контролировать свой гнев. Но это было неважно: Курт получил за свой длинный язык, и последствия меня мало волновали. Потому что гнев вылился и перестал жечь меня всего изнутри.

Крыльцо, на котором я любил сидеть в такие дни и с упоением читать Гарри Поттера, было укрыто под навесом, но край дощечек все равно оставался мокрым. Приютившаяся на них кошка завороженно наблюдала за погодой. Я запомнил этот момент отчетливо: взгляд пушистой был настолько спокойным, настолько свободным и беспечным, что он навсегда отпечатался в моем сознании.

Мама же тем временем потрепала меня по волосам. Она это дело любила. Говорила, что у меня такие же шелковистые волосы, как у папы. Только цветом они уходили не в шоколад, а в пшеничный, который я всем сердцем ненавидел. В отличие от матери, которой этот цвет безумно шел, я выглядел блекло и странно, тем более с короткой стрижкой ежиком, с которой ходил большую часть детства и юности. Потом, конечно, волосы стали отрастать, и я наконец успешно посетил парикмахерскую, воплотив в жизнь то, что давно хотел. И от ощущений, что сзади орудует не папа с машинкой, а полноватая негритянка с ножницами становилось почему-то тоскливо.

– Я в порядке, малыш. Просто плохо сплю, – мама наклонила голову вбок, измученно улыбнувшись мне уголком губ. – Ты такой красавчик. В этот раз папа отлично справился со своей ролью парикмахера.

– Да, за эти пару лет он наконец добился успеха, – хмыкнул я. Волосы хоть и были коротковаты, но все равно ложились довольно непослушно. Мне часто приходилось прибегать к помощи воска для укладки или лака для волос.

Барабанящие по крыше дома капли дождя успокаивали. Я коснулся маминой руки – холодной, почти безжизненной, прозрачной, и почувствовал, как внутри стало нехорошо. Умом я в тот момент понимал, что мама, скорей всего, умирает. А вот сердцем отказывался. Лелеял надежду, что все обязательно наладится. Детские мечты, вроде той же веры в супергероев. Или в Бога, вознося ему молитвы и соблюдая своеобразный пост. Мне хотелось верить. Не в Господа Бога, а в чудесное исцеление.

Но моей маме не повезло. Исцеление обошло её стороной, и она умерла уже в больнице, через неделю после того, как мы мирно сидели на кухне и вместе наслаждались интенсивными постукиваниями дождя. Я обнаружил её в ванной, без сознания и кровью в районе виска. Видимо, она нехило приложилась головой еще при падении, ведь разбросанные по полу флаконы, полотенца и туалетная бумага, что всегда покоились на небольшой тумбе, валялись недалеко от нее. Не помню, что меня дернуло заглянуть туда перед тем, как отправиться в школу, но не сделай я этого, она не прожила бы чуть дольше.

Запах в больнице был плохим. Мне жгло ноздри, щекотало гортань и впитывалось в кожу рук, которые постоянно хотелось чесать. Нервы. Беспрерывные гляделки на дверь, сидя в коридоре, что был полон людей. Ожидание. Бесконечное ожидание и долгожданная встреча с её еле живым подобием. Все та же рука в моей ладони. Легкая, как пушинка и ледяная, как у мертвеца.

– Лео, милый, – прохрипела она, заглядывая в мои глаза. Последний раз, когда нам удалось увидеться и взглянуть друг на друга. – Я так сильно люблю тебя. Мой чудесный мальчик. Моя мама, перед тем, как бросить меня у дверей приюта сказала мне очень мудрую вещь. Я хочу, чтобы ты помнил о ней и вспоминал в самые трудные для тебя моменты. Ну же, не плачь.

Она утерла мои слезы. Движение далось ей тяжело, о чем говорила гримаса боли на лице. Я улегся рядом и послушно положил голову ей на грудь, вслушиваясь в то, как билось её сердце. Пулеметная очередь.

– Спасти себя можешь только ты сам. И исцелить себя – тоже.

Мы пролежали так до самого вечера. Когда в палате оказался папа, отправив меня за кофе, она умерла у него на руках. Видимо, все это время ждала и терпела лишь для того, чтобы попрощаться.

А следом не стало и папы, что не смог пережить смерть любимой женщины и ушел вслед за ней. Без слов напутствия, записок и того, что обычно говорят перед уходом на тот свет. Он не боялся. Кажется, уход мамы забрал и его смысл для того, чтобы жить. Врачам так и не удалось откачать его от лошадиной дозы снотворного, что он принял.

Только потом я узнал, что они дали друг другу обещание, невзирая на то, что будет. Не бросать друг друга. И сколько бы я не плакал и не пытался понять, почему, ответ на самом деле был довольно простым и плавал на поверхности. Дело было не во мне. Дело было в их любви. Слишком сильной для двух людей. И я, несмотря на то, что занимал в их жизни важное место, никак не мог повлиять на подобный исход. Слабость ли это? Или, быть может, сила – добровольно пойти на подобный шаг? Сложно сказать. Но теперь, став старше и приняв его чувства, осуждать папу не имеет никакого смысла.