Другая свобода. Альтернативная история одной идеи

7

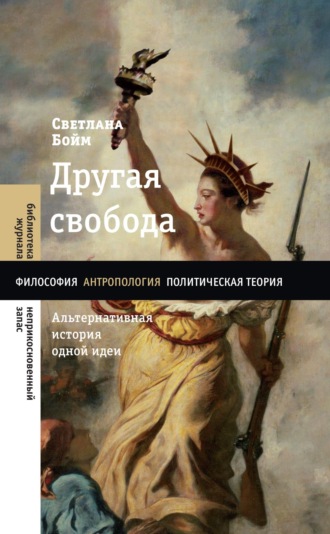

Колпак свободы – головной убор у фригийских племен в XIII–V веках до н. э. Колпак, свалянный из овечьей шерсти, со свисающей на лоб верхушкой. В древнегреческом варианте – πῖλος («пилос», «пилеус» – в Древнем Риме). Правом ношения пилоса обладали только свободные граждане. Рабу позволялось надевать данный головной убор лишь в нескольких случаях: либо когда его отпускали на свободу или продавали, либо на время праздников Сатурна (сатурналии), когда хозяева и рабы на время праздника якобы «становились равными». – Прим. пер.

8

Джефферсон Финис Дэвис (Jefferson Finis Davis, 1808–1889) – американский военный и государственный деятель, плантатор и рабовладелец, единственный президент Конфедеративных Штатов Америки (до 1865 года). Принимал участие в Американско-мексиканской войне, Англо-американской войне, был сенатором и военным министром. После поражения южан опальный глава государства Конфедерации был арестован и заключен в тюрьму как государственный изменник. После того как был выпущен под залог, жил в Канаде, впоследствии занимался страховым делом. Автор книги «Краткая история Конфедеративных Штатов Америки». Дэвис был лишен американского гражданства, которое было посмертно возвращено ему лишь в 1978 году по итогам голосования в Сенате. – Прим. пер.

9

Kammen M. Spheres of Liberty: Changing Perceptions of Liberty in American Culture. Madison: University of Wisconsin Press, 1986. Прочие ее атрибуты являются не менее противоречивыми: скипетр – символ самоконтроля, и кошка (в римской мифологии – символ независимости и атрибут богини Либертас. – Прим. пер.) – символ отсутствия самообладания. В XVIII веке Свобода обрела эклектичные черты классических богинь: Минервы, Эос или Артемиды, а также Девы Марии (Марианны – в качестве одного из символов Франции) или Марии Магдалины и, кроме того, африканских и индейских цариц. По ходу всего повествования в этой книге я придерживаюсь позиции Каммена и использую такие слова, как «freedom» и «liberty», – в качестве взаимозаменяемых в современном контексте.

10

Первая советская статуя Свободы, установленная на заре сталинского периода, была вскоре заменена более подобающим духу героики памятником древнерусскому князю Юрию Долгорукому, легендарному основателю Москвы. Подробнее об авангардных статуях свободы см. в пятой главе.

11

Здесь в оригинальном тексте использовано слово «westernmost» – букв. «самая западная». Вероятно, для автора принципиальное значение имеет пребывание на приграничной территории – в городе Ленинграде (ныне – вновь Санкт-Петербург), где она проживала до эмиграции в Соединенные Штаты Америки. Вместе с тем следует уточнить, что географически самой западной территорией России является не Санкт-Петербург, а Калининградская область – бывшая территория Восточной Пруссии, вошедшая в состав Советского Союза после Второй мировой войны. Самым западным населенным пунктом России является город-порт Балтийск (до 1946 года – Пиллау, нем. Pillau) – военный форпост страны на Балтике, где располагается крупная Военно-морская база ВМФ России. Граница с Польшей в этом месте проходит по Балтийской косе. – Прим. пер.

12

В оригинальном англоязычном тексте здесь использован термин «noniconicity», служащий своеобразным эквивалентом понятия «беспредметность», играющего важную роль в теории и практике искусства русского авангарда. – Прим. пер.

13

«Теме „черного квадрата“ соответствует один из эскизов к „Победе над Солнцем“, посланный Малевичем М. В. Матюшину весной – летом 1915 (ГЛМ) и тогда же сделанный. О нем Малевич писал: „‹…› завеса изображает черный квадрат зародыш всех возможностей принимает при своем развитии страшную силу, он является родоначальником куба и шара, его распадения несут удивительную культуру в живописи ‹…›“ (Малевич К. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Гилея, 1995. Т. 1. C. 67; в цитате сохранен авторский синтаксис)» См. «Энциклопедию русского авангарда». – Прим. пер.

14

См.: Малевич К. Черный квадрат. СПб.: Азбука, 2016. – Прим. пер.

15

См.: Арендт Х. Что есть свобода? / Пер. и предисл. Д. М. Носова // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 53–70. – Прим. пер.

16

Arendt H. What Is Freedom? // Between Past and Future. London: Penguin, 1979. P. 170.

17

В своем эссе «Что есть свобода?» Ханна Арендт писала: «Каждое действие (рассмотренное не с точки зрения деятеля, а в перспективах того процесса, который является обрамлением, фоном действия и автоматизм которого оно нарушает) является „чудом“ – т. е. чем-то неожиданным. Если правда, что действие и начинание, по сути, – одно и то же, то отсюда следует, что дар творить чудеса должен быть включен в перечень человеческих способностей. Это звучит странно, но на деле в этом нет ничего странного. Если в сущностную природу любого начинания входит то, что оно вторгается в мир как нечто „бесконечно невероятное“, то тем более верно то, что эта бесконечная невероятность и творит природу того, что мы называем реальным». – Прим. пер.

18

В оригинальном тексте – «hyphenated freedom». – Прим. пер.

19

В оригинальном тексте присутствует игра слов: «convention» – «invention». – Прим. пер.

20

Simmel G. The Adventurer // On Individuality and Social Forms / Ed. by D. Levine. Chicago: University of Chicago Press, 1971. P. 187–198. Зиммель сам по себе – не вписывается ни в рамки немецкого академического истеблишмента своего времени, ни в рамки современных дисциплин, очерчивающих контуры нынешних систем мышления. Приключение для него являлось не просто темой исследования, но его интеллектуальным и экзистенциальным modus operandi.

21

Simmel G. The Adventurer. P. 193.

22

См. также: Зиммель Г. Избранное. Созерцание жизни / Под. ред. Л. Т. Мильской. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – Прим. пер.

23

«Это чуждое нашему существованию тело тем не менее как-то связано с центром. Внешнее, следуя далеким и непривычным путем, становится формой внутреннего». Simmel G. The Adventurer. P. 188.

24

Концепция «чужака» является одним из ключевых элементов теории Георга Зиммеля. Философ и социолог Александр Фридрихович Филиппов (1958) в своей статье «Обоснование теоретической социологии: введение в концепцию Георга Зиммеля» пишет: «Чужак ‹…› – это странник, который приходит извне. Он, следовательно, именно пространственно чужой, поскольку группа идентифицирует себя с определенным пространством, а пространство, „почву“ – с собою. Чужак, говорит Зиммель, это не тот, кто приходит сегодня, чтобы уйти завтра. Он приходит сегодня, чтобы остаться назавтра ‹…›. Но, оставаясь, он продолжает быть чужаком. ‹…› Чужаку свойственна объективность, потому что он не запутан во внутригрупповых интересах. Но потому он также и свободен – а значит, подозрителен. И часто он не только не может разделить с группой ее симпатии и антипатии, и поэтому кажется тем, кто хочет разрушить существующий порядок, но и действительно становится на сторону „прогресса“ против господствующих обычаев и традиций. ‹…› Многие исследователи считают, что понятие „чужак“ является центральным для всей концепции Зиммеля – ведь социолог и есть тот „чужак-интеллектуал“, кто глядит на социальную жизнь объективно, как бы со стороны». – Прим. пер.

25

Ad venire – лат., букв. «прийти». – Прим. пер.

26

Теория приключения Зиммеля представляла собой одновременно как критику капиталистической коммодификации (превращение чего-либо в товар, предмет товарно-денежных отношений. – Прим. пер.) обыденной жизни, так и альтернативу марксистской концепции публичной сферы и гражданского общества, а также трактовке Вебером и Лукачем модерна как разочарования и трансцендентной бесприютности. В ответ на веберовское недоверие к миру эпохи модерна, навязанному бюрократической вселенной государств и корпораций, приключение дает надежду на новое очарование, созвучное скромному обаянию реального мира.

27

В оригинальном тексте здесь использован термин «worldliness», который в трактовке Ханны Арендт, как принято считать, имеет коннотацию «having a world» (см., например: Gómez N. B. A critical approach to Hannah Arendt’s concept of worldliness and its applicability in the social sciences // Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2016. Vol. 26. Issue 2). Таким образом, термин «worldliness» можно понимать как «единение с миром», «открытость всему миру», «принадлежность к народу мира» и т. д. В концепции Арендт это слово может выражать возможность человека быть частью общемирового бытия, включаться во всемирную демократию, народ мира и т. д. Национализм, диаспорические тенденции и создание замкнутых изолированных локальных сообществ, соответственно, в контексте критики Арендт противопоставлены этой «всемирной» открытой парадигме. «Worldliness» в данном случае присутствует в своеобразной феноменологической составной конструкции «this-worldliness». Словесная конструкция «this-worldliness» – философское понятие, которое, согласно словарю Мириам-Вебстер, обозначает интерес, заботу или преданность по отношению к вещам этого мира, в особенности в сопоставлении с последующей стадией бытия (бытие после смерти). На русский язык термин можно перевести как, например, «вот-открытость миру», по аналогии с такими философскими терминами, как, например, «вот-бытие» (Dasein) Мартина Хайдеггера. Подробнее об этом термине – см. далее в тексте книги и в примечаниях. – Прим. пер.

28

В своей работе «Приключение» Георг Зиммель писал: «‹…› под приключением мы всегда имеем в виду нечто третье, находящееся вне как просто внезапного события, смысл которого остается для нас внешним, – он и пришел извне, – так и единого ряда жизни, в котором каждый член дополняет другой для создания общего смысла. Приключение не есть смешение обоих, а особо окрашенное переживание, которое можно толковать только как особую охваченность случайно-внешнего внутренне-необходимым». – Прим. пер.

29

В оригинальном тексте здесь присутствуют следующие синтаксические конструкции: «neither, nor», «and, and», «yet, and still», «against all odds». – Прим. пер.

30

См. «Бунтующий человек». «Безмерный ужас порождается именно умеренностью». – Прим. пер.

31

Camus A. The Rebel: An Essay on Man in Revolt. New York: Vintage International, 1960. P. 295, слова выделены в соответствии с оригинальным текстом.

32

У Камю здесь цитата Лотара Бикеля (Лейзер Бикл, Lothar (Eliezer) Bickel, Lothar (Elieser, Leiser) Bickel, Lazare Bickel, 1902–1951) – немецкого ученого медика, философа и публициста румынского происхождения. Бикель был выдающимся гинекологом, опубликовал более 20 трудов по женским заболеваниям. После вынужденного бегства из Германии в 1933 году работал в Румынии. Состоял в переписке с Зигмундом Фрейдом, являлся последователем и пропагандистом идей Спинозы и Бруннера. Поздние работы Бруннера были опубликованы при содействии Бикеля после смерти философа. – Прим. пер.

33

Arendt H. What Is Freedom? P. 143–173.

34

Выражение «sine qua non» (лат., букв.) – «абсолютная необходимость», «абсолютно необходимое условие», «непременное условие», «обязательная компонента» и т. д. – Прим. пер.

35

Принято считать, что данная концепция была впервые раскрыта французским поэтом Шарлем Бодлером (Charles Baudelaire, 1821–1867) в его программном эссе «La Modernité», опубликованном в 1863 году. – Прим. пер.

36

Труд Виктора Борисовича Шкловского «Ход коня: Сборник статей» был впервые опубликован в 1923 году в издательстве «Геликон» (Берлин; Москва). Полный репринт оригинальной книги выходил в 1986 году в издательстве «Antiquary». – Прим. пер.

37

Быть может, в свете всех террористических актов, войн, разрушений и катастроф начала XXI столетия мы могли бы задаться вопросом, – а действительно ли мы были постмодернистами? Или эта приставка «пост-» – после всех вышеозначенных событий – является преждевременной, равно как и провозглашение пресловутого «конца истории»?

38

См.: Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 81–90. – Прим. пер.

39

Ars Oblivionalis – от лат. «искусство забвения». Современный итальянский философ Умберто Эко в своих исследованиях ссылается на труды святого отца Филиппо Джезуальдо (Filippo Gesualdo, 1550–1619) – на его трактат 1592 года «Плутософия» («Plutosofia»), в котором изложены основы Искусства забвения, являющегося противоположностью Искусству памяти. – Прим. пер.

40

Амартия Кумар Сен (অমর্ত্য সেন, Amartya Kumar Sen, 1933) – американский экономист, философ и политолог индийского происхождения, международный деятель, чиновник и консультант ООН. Специалист по тематике оценки уровня жизни, критериев развития, экономической теории благосостояния и прочим смежным научно-практическим направлениям. Лауреат Нобелевской премии по экономике. – Прим. пер.

41

См.: Сен А. К. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004. – Прим. пер.

42

Sen A. K. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.

43

В данном случае под сверхчеловеческим – «superhuman» – понимается нечто, принципиально неподвластное воле обычного человека. У Фридриха Вильгельма Ницше, например, образ сверхчеловека, которому предстояло вынести на своих плечах тяжесть всего того, что ранее оставалось на волю Богов, вводится через концепцию изгнанничества. В данном контексте ницшеанский уход сверхчеловека в горы от бренности мира – это выбор свободы волеизъявления. – Прим. пер.

44

«Производный продукт» в экономике – вновь выведенный на рынок продукт, полученный на основе существующего, – посредством модификаций ряда его характеристик. При этом основа старого продукта (каркас, платформа, архитектура и т. п.) непременно сохраняется в неизменности. – Прим. пер.

45

Arendt H. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1957. P. 53.

46

Здесь в оригинальном тексте используется устойчивое выражение-ретроним «snail mail» – т. е., буквально, медленная «улиточная» почта. – Прим. пер.

47

Там же.

48

Здесь можно вспомнить не только знаменитую концепцию «вечного возвращения» Фридриха Вильгельма Ницше, но такое основополагающее для христианского богословия понятие, как апокатостасис (ἀποκατάστασις), – «восстановление». – Прим. пер.

49

Палимпсест – от греч. παλίμψηστον – древняя рукопись на уже бывшем в употреблении пергаменте. Таким образом, эффект палимпсеста возникает, когда текст рукописи наносится по частично или полностью счищенному, еще более древнему письму. – Прим. пер.

50

Арендт обозначила данное различие в ходе одного из своих публичных докладов: «Люди, которые верят, что мир смертен, а сами они бессмертны, – представляют собой исключительно опасный типаж, – потому что мы хотим стабильности и надлежащего порядка на этом свете». Hannah Arendt and the Recovery of the Public World / Ed. by M. Hill. New York: St. Martin’s Press, 1979. P. 311. См. также: Frampton K. The Status of Man and the Status of His Objects: A Reading of The Human Condition // Labor, Work, and Architecture: Collected Essays on Architecture and Design. London: Phaidon, 2002.

51

Аристотель сравнивал философские размышления и суждения со строительством. По его мнению, не все вещи могут быть определены правилом, что не означает, что они не используют свои особые лекала: «Для неопределенного и правило (κᾰνών) неопределенно; подобно тому как в лесбосском зодчестве лекало (κᾰνών) из свинца, ведь оно изгибается по очертаниям камня и не остается [неизменным] правилом, так и особое решение голосованием [меняется] в зависимости от предмета». Aristotle, Nichomachean Ethics. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1962. P. 142. Литые элементы построек на острове Лесбос имели знаменитые «изогнутые по очертаниям камня» линии, учитывавшие красивые неровности камня. Зодчие Лесбоса овладели искусством сопоставления неровностей, а Аристотель напоминает нам, что оно являлось своего рода «лекалом» и правилом, а не отступлением от него.

52

Граунд-Зиро – территория в Нью-Йорке на Манхэттене, где ранее располагались здания Всемирного торгового центра (ВТЦ), подвергшиеся террористической атаке 11 сентября 2001 года. «Ground Zero» (англ.) – нулевой уровень. В настоящее время на территории существуют семь корпусов нового комплекса ВТЦ, а также Национальный мемориал и Музей 11 сентября. – Прим. пер.

53

Вольный город Христиания – самопровозглашенное «государство в государстве», расположенное на территории города Копенгагена, основанное коммуной хиппи в 1971 году – путем самозахвата. Территория Христиании составляет около 0,32 кв. км. В 2011 году Христиании был предоставлен частичный полуавтономный статус, в соответствии с которым у жителей появились особые права. – Прим. пер.

54

См. градостроительные проекты современного чилийского архитектора Алехандро Аравены (Alejandro Gastón Aravena Mori, 1967). – Прим. пер.

55

В оригинальном тексте присутствует игра слов «to think closer to home», т. е. буквально «мыслить ближе к дому». – Прим. пер.

56

Орландо Паттерсон (Orlando Patterson, 1940) – американский историк и социолог-культуролог ямайского происхождения. См. эссе «Две концепции социальной смерти»: Паттерсон О. Две концепции социальной смерти // Новое литературное обозрение. 2016. № 5. – Прим. пер.

57

Patterson O. Freedom in the Making of Western Culture, vol. 1. New York: Basic Boob, 1991. P. 37.

58

Автор использует здесь словосочетание «Corrupted sacrifice», которое можно встретить в ряде англоязычных исследований, посвященных мотивам жертвоприношения в античных трагедиях. Американский исследователь Фрома И. Цейтлин (Froma I. Zeitlin, 1933) в своей статье «The Motif of the Corrupted Sacrifice in Aeschylus’ Oresteia», опубликованной в 1965 году, раскрывает данную концепцию следующим образом. «Под этим подразумевается, что жестокие акты кровопролития изображаются не как убийство, а как убийство в сакраментальном облачении, то есть ритуальный убой» (С. 464). Таким образом, персонаж, становящийся жертвой убийства в античном произведении, метафорически отождествляется с заколотым ритуальным животным. Это придает акту жертвоприношения извращенный, искаженный, перверсивный характер, иными словами – приводит к осквернению жертвы. Одним из классических примеров такого акта является история Ифигении – дочери Агамемнона. В момент совершения вынужденного жертвоприношения отец, поневоле поднявший руку на собственную любимую дочь, обнаруживает вместо нее заколотую лань, которую подбрасывает на жертвенник богиня Артемида. Богиня по сюжету спасет девушку от смерти, обрекая ее тем самым на своеобразное мистическое потустороннее заточение. – Прим. пер.

59

Оригинальные материалы на тему концепции «оскверненной жертвы» («corrupted sacrifice») – см.: Zeitlin F. I. The Motif of the Corrupted Sacrifice in Aeschylus’ Oresteia // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1965. № 96. P. 463–508.

60

Мать Эпиктета была рабыней, соответственно, – он был рожден в неволе и стал рабом. Мыслитель на всю жизнь остался хромым, так как жестокий хозяин однажды в приступе гнева сломал ему ногу. Хозяин Эпиктета Эпафродит (также бывший раб) дослужился до должности секретаря Нерона. Он взял Эпиктета с собой в Рим, где тот стал вольноотпущенником. Позднее философ подвергался гонениям со стороны императора Диоклетиана. Эпиктет основал в Никополе философскую школу, а впоследствии вернулся в Рим с учениками. – Прим. пер.

61

По тематике творческой интерпретации свободы (leudhe/liberty) – см.: Nancy J.-L. The Experience of Freedom. Stanford: Stanford University Press, 1993. У историков традиционно принято разделять римскую традицию свободы и позднюю европейскую, положенную в основу республиканской идеологии и англо-американского толкования свободы, воспринимавшуюся прежде всего как непринуждение и невмешательство, – что, в свою очередь, привело к поздней либеральной концепции индивидуальной свободы как пространства вне политики.

62

Греческое слово νόμος – закон – исторически относилось к установлению границ и соблюдению договоренностей, а также созиданию рукотворного пространства. Закон можно рассматривать как ответ на жестокость или как форму подавления и запрета, но он, помимо всего прочего, является частью коллективной экзистенциальной топографии. Аналогичным образом, экономические и либертарианские представления о свободе также происходят из определенных культурных и исторических контекстов. Философ Адам Смит, евангелист свободного рынка, верил в связи между благосостоянием государств, невидимой рукой рынка и «моральными чувствами», как и Фридрих Хайек, который сформулировал собственную версию теории свободного рынка в ответ на бюрократическое самодержавие Австро-Венгерской империи. Публичная архитектура общей памяти имеет решающее значение для понимания концептуальных и практических аспектов свободы. Предметные дискуссии о природе общественного царства и гражданского общества, о частных лицах и гражданах, о государстве и публичной сфере связаны с общими местами в культуре.

63

Кваме Энтони Аппиа (Kwame Anthony Appiah, 1954) – американский писатель, культуролог и философ ганского происхождения. Специализируется в сфере политической философии, моральной теории и истории. Профессор философии в Нью-Йоркском университете. Автор множества статей, научных и научно-популярных изданий, а также таких романов, как «Avenging Angel» (1991); «Another Death in Venice: A Sir Patrick Scott Investigation» (1995) и других произведений в жанре художественной прозы. – Прим. пер.

64

Концепцию космополитизма нередко критикуют по линии классовой позиции – как элитарную и индифферентную по отношению к специфическому окружению отдельно взятой личности. Данное обвинение восходит к марксистской критике интернациональных притязаний буржуазии. Иными словами, как следует из обвинения, гражданин-космополит, по сути, не является гражданином ни одной из стран. И все же космополитическое гражданство – это вовсе не то же самое, что глобальная корпорация: речь идет не о том, чтобы «офшоризировать» привязанность, а скорее о том, чтобы дать ей обосноваться в общем мире, в определенном месте и языковой среде, а не на тщательно обороняемой государственной территории.

65

Культурологу-критику слово «мир» может показаться устаревшим нацеленным на универсализацию концептом, который не учитывает фактор культурного плюрализма. На практике же открытое миру мышление вовсе не исключает мышления о множественности в рамках общих чаяний. По теме современного понимания космополитизма – см.: Appiah A. K. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York: W. W. Norton, 2006; также: Bhabha H. K. A Measure of Dwelling: Reflections on Vernacular Cosmopolitanism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

66

В политической теории недавнего времени была предпринята попытка предложить более сложное понимание агонизма – посредством переопределения его как агонистического плюрализма – в противовес простому антагонизму, представляющему общественное царство как поле битвы противоборствующих сил: соратников и противников, – тех, кто с нами, и тех, кто против нас. Концепция агонистического толкования общественной сферы была разработана в XX столетии немецким политическим мыслителем (а после прихода к власти Гитлера – президентом Национал-социалистического союза юристов) Карлом Шмиттом и его современными последователями, предложившими более утонченный разбор радикальной демократии и различий между агонистическим и антагонистическим общественным царством, а также применившими консервативную политическую теологию Шмитта к политической философии левого толка. См.: Schmitt C. The Concept of the Political / Transl. by G. D. Schwab (1927, 1932). Chicago: University of Chicago Press, 1996: расшир. изд. с предисл. Tracy B. Strong, 2006. Среди наиболее примечательных недавно опубликованных работ в данной области, в которых разрабатывается более тонкое различие между агонистическим и антагонистическим видами общественной сферы (или трактуется «плюралистический агонизм») – см.: Laclau E., Mouffe С. The Challenge of Carl Schmitt / Ed. by C. Mouffe. London: Verso, 1999. См. также: Mouffe С. Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism // Political Science Series. Vol. 72. Vienna: Institute for the Advanced Studies, 2000.