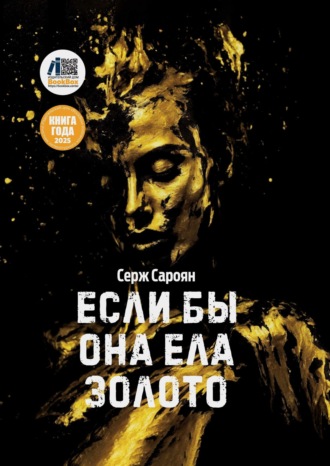

Если бы она ела золото

Подошли мужчины и по команде Надежды подняли безжизненное тело. Занесли в комнату, положили на кровать, поправили голову, чтобы кровью не захлебнулся, и отступили. Тут же на белой простыни отпечатались красные пятна. Надежда сняла с него куртку, ещё раз осмотрела, сделала укол. Больной пришёл в чувство, приоткрыл глаза, застонал и снова закрыл. Вскоре появились и врачи скорой помощи, осмотрели и попросили помочь погрузить больного.

Потрясённые событием соседи ещё долго не могли успокоиться. Мужчины собрались в кухне, густо заполнив табачным дымом и без того тесное пространство, обсуждали возможные варианты происшествия. Женщины искали способ привести в порядок коридор. Каждый старался как-то проявить участие, чтобы помочь пострадавшим соседям, высказывая слова сочувствия его многодетной семье.

– Вы бы поменьше курили, хоть топор вешай! – сердилась соседка Вера. Вой дя в кухню, она обратилась с вопросом: – А где Галя, она с ними уехала?

– Её там не было, когда Вовку в машину грузили, она в машину не садилась, это я точно могу сказать, – заметил Николай.

– Вера, набери воды, – появилась Тамара с ведром и шваброй.

– Что ты собираешься делать? – вмешался Василий.

– Не видишь что ли? Ромашки собираюсь нюхать! – грубой иронией отпарировала женщина.

– Это я к тому, что полы сейчас мыть не надо, – объяснял Василий, постаравшись не рассердить соседку, которой палец в рот не клади.

– А что, – сердилась соседка, – будем по крови ходить?

– Нет, Тома, – успокаивал соседку Василий, – ходить по кровы не будем, попозже помоешь. Может быть, здесь преступление произошло, а ты следы преступления хочешь смыть.

– Правда, вы с полами подождите, – вмешался Николай.

И действительно. В больнице установили причины происхождения тяжёлых травм в драке, а это – уголовно наказуемое деяние, врачи в таких случаях обязаны сообщить в милицию. И часа не прошло, как на месте происшествия появились люди в милицейской форме.

Соседи снова стали толпиться в коридоре. Отвечали на вопросы, высказывали свои соображения.

– Кто из вас родственник потерпевшего? – задал вопрос милиционер.

– Галя, – кликнула соседку Вера. – Где Галя?

Соседи направились к её двери, осторожно приоткрыли и, поражённые увиденным, бросились на помощь. Женщина сидела на корточках на полу в дальнем углу, обхватив двумя руками голову. На кровати всё так же лежала окровавленная простынь, а на полу валялись сумка и авоська с продуктами, которые она рассыпала в коридоре. Очевидно, кто-то из соседей собрал их и занёс в комнату.

– Галя, Галя! – бросились к ней Тамара и Вера, с трудом помогли подняться. – Да на тебе лица нет! Не умер же, жив человек.

Повели её на кухню, помогли умыть лицо, привели в чувство. А ещё надо в комнате прибраться, ужин приготовить. До возвращения детей из школы оставалось совсем немного времени.

* * *Зима в тот год выдалась холодной и бесснежной. Снег, что выпал ещё по осени, разнесло ветром и попрятало по кустам и оврагам, будто его и вовсе не было. От серого налёта пыли на домах и машинах город казался мрачным и неуютным. А тут ещё и крепкие морозы да колючие ветра, глаз поднять невозможно. Новогодние праздники прошли незаметно, на городские мероприятия люди шли неохотно, морозы больше склоняли их собираться в кухонном пространстве. Постепенно дни удлинялись, и солнечного света стало больше, что давало некоторую надежду на приближение относительно тёплых дней. Хотя известно, что этих «тёплых дней» можно не дождаться даже в середине лета. Север же всё-таки! А надеяться на что-то хорошее всё равно хочется.

Володя выписался из больницы, челюсть подлатали, остался только не очень заметный шрам на лице, еще он недосчитался нескольких зубов, отчего речь стала дефективной да появилось заикание, чего раньше за ним не наблюдалось. Но это, говорят, от испуга или от другого, чего-то мистического. Сам он не любил рассказывать о своих приключениях, даже милиционерам подробностей не описал. Только сказал, что незнакомцев было двое или трое, подошли неожиданно, ударили и убежали. Он их не запомнил. Потом сам приполз домой, но добраться до комнаты сил не хватило, потерял сознание, там его и нашли.

«Как же, ударили сзади. Тут целое избиение было», – судачили соседи.

Как это часто бывает, неприятности Володи на этом не закончились. В правдивости его рассказа о случайной травме засомневались и не захотели оплатить больничный, был даже разговор о снятии его из очереди на квартиру – подозревали, что увечья он получил в пьяной драке. Но потом профсоюз создал комиссию, расследовали обстоятельства, всё кончилось благополучно.

О климате на Северах кто-то метко пошутил, и эта шутка стала притчей во языцех. В Магадане не четыре времени года, как на всей планете, а только два: весна-весна-весна, а потом одна долгая зима. Вот и пришла весна, такая тёплая, солнечная, но очень похожая на зиму, потому что хотя солнышко и пригревало днём, морозные ночи не отступали.

В середине апреля выпал-таки белый пушистый большой снег, и огромные сугробы повсюду пролежали до Дня Победы. А потом и весь май месяц горожане ногами месили грязь и топали по холодной слякоти. Наверное, по этой причине особым спросом пользовалась резиновая обувь. А представители советской торговли, надо отдать должное их профессионализму, не могли обойти вниманием потребности населения. В отдел обуви центрального универмага поступила крупная партия японских утеплённых резиновых сапог.

Весть об этом разлетелась по городу, и женское население ещё с вечера стало топтаться у входа. Кто-то достал из своих запасников школьную тетрадь, и на страницах вырос длинный список жаждущих овладеть качественным дефицитом.

Здесь я бы хотел напомнить об одной особенности советской торговли. В этом деле случайностей и ошибок не могло быть. Торговлей занимались образованные специалисты, которые выезжали за товаром и строго контролировали качество закупок. Импорт в советской торговле всегда отличался высоким качеством товара, потому что оттуда привозили лучшее. Понятно, что при таких обстоятельствах сами работники торговли, имея определённые преимущества, не сидели, сложа руки. Да и заводить полезные знакомства тоже надо. Поэтому частые телефонные звонки, беготня по проходам и коридорам магазинов и прочая подобная суета никого не удивляла.

В окошечке центральной кассы, где работала Галина, возникло кругленькое личико завотделом соседнего гастронома. Обозначив своё присутствие золотисто-белозубой улыбкой, простояв минутку, она поздоровалась.

– А, Тамара, привет! Заходи! – встретила её хозяйка, открыв железную дверь в небольшое встроенное помещение, на которой красовалась табличка «Посторонним вход воспрещён».

Подруги поцеловались, подчёркивая степень удовольствия от взаимного общения, и заговорили о взаимовыгодных услугах.

– Тебе сороковой? – спросила Галина. – С тёплым носком будет хорошо.

– Нет, Галочка, – возражала подруга. – Сороковой ей великоват будет, тридцать восьмой. Я дочке хочу.

– А сама босиком ходить будешь?

– Да, я пока в советских похожу. Не вечно же будет эта слякоть. А тебе мяса надо?

– У дочери шестнадцатого день рождения.

– У тебя две дочери или, кажется, дочь и сын? Светку я помню, так, кажется, старшую зовут? Сколько ей, лет десять, наверное?

– Каких десять? Тринадцать уже, – удивлялась Галина.

– Надо же, как быстро растут дети! – восторгалась подруга. – Не заметишь, как уже и замуж выдашь, внуков нянчить будешь.

– Ты думай, что говоришь, – смущалась Галина. – Мне самой только тридцать два, сама могу рожать.

– Тебе сколько оставить мяса?

– А какое оно, свинина, говядина?

– Ждём и то, и другое. И кур дукчинских могу оставить. Они хорошие, нежирные и свежие. В субботу к концу дня и подходи. А холодильник-то у тебя есть?

– Было бы чего хранить, у соседей место найдём.

На этом подруги и договорились. Галина закрыла кассу на замок, и они направились к лестничному маршу, ведущему в подвальный этаж, где и располагались склады. Навстречу им шли женщины, обнимая в руках вожделенные коробки, хотя товар в продажу ещё не поступил.

* * *Кто-то искренне верит в приметы и выстраивает целую философию вокруг чисел, средств и обстоятельств. Кто-то не обращает внимания и идёт своей дорогой, решая проблемы по мере их поступления. Но число тринадцать пробуждает что-то мистическое даже в умах самых ярых материалистов. Во многих английских городах, например, не встретишь домов под тринадцатым номером. Рождённые тринадцатого числа чем-то отличаются, если даже на это обстоятельство никто не обращает внимания, всё равно, где-то в подсознании людей существует какая-то заноза, напоминающая о том, что где-то что-то как-то не так, как у всех.

Светлане исполнилось тринадцать лет. С самого утра девочка чувствовала приближение праздника. Первыми её поздравляли родители, а к обеду собрались подруги и одноклассники. Торт, конфеты, веселье, танцы, музыка – всё, как и должно быть. Для ребят не последнее значение имело и то, что мама девочки работает в торговле, и ожидали как минимум вкусных угощений.

Известно, что ленивые люди больше других склонны утомлять себя, но не работой, не жаждой познать что-то новое, а развлечениями и утехами. Как бы соседи в коммуналках не относились друг к другу, несмотря на тесноту и бытовую неустроенность, несмотря на нехватку самых простых и жизненно необходимых условий, этот тип жилища обладал целым рядом ныне утраченных истинных ценностей. Люди могли ненавидеть друг друга, грязно ругаться и создавать массу неудобств, отравлять воздух табачным дымом, пьянствовали, могли даже съездить по физиономии. Но при всём при этом чувство коллективизма присутствовало всегда, и никогда в коммуналках не могло быть одиноких людей. Здесь всегда радости были общими, было общее и горе, каждый готов прийти на помощь, поделиться куском хлеба и, разумеется, поднять рюмку со всеми. В стороне никто не оставался.

Как можно разместить гостей из десяти-двенадцати семей в десятиметровой кухне, даже невозможно представить. Но это был привычный порядок на все праздники, которых в год насчитывалось немало; гости ели, пили, плясали и отдыхали, не чувствуя какой-то тесноты или неудобств. Ставили на общий стол свою посуду, приносили еду, из комнат приносили стулья, в общем, каждый делился чем может.

Вот и на это раз на именины собрались все гости, взрослые и дети не стесняли себя ни в чём, было всё, как всегда.

Необычным было только то, что на следующее утро девочка с постели встать не смогла. Что с ней произошло, никто понять не мог, но она чувствовала адские боли во всём теле, особенно в ногах, которые никак не хотели слушаться.

Старый огромный железный будильник с таким же огромным железным колоколом, заслуженно укрепив за собой почётное место на единственной в комнате тумбочке, громко выстукивая ритмы маятника, в обозначенное время безотказно звонил так, что в вопросах пробуждения ни у кого сомнений не возникало. По давно сложившемуся порядку, ровно в семь утра он трезвонил так, что даже соседи не испытывали необходимости смотреть на часы. Как обычно, первой реагировала мама, которой надо было приготовить завтрак, проводить мужа на работу, собрать детей в школу, самой собраться на работу. Но это только выглядит так просто. Сложностей хватало, но их замечать было не принято.

Первым уходил на работу глава семейства, к этому же времени уходила в школу Светлана. Младшая шла в школу во вторую смену и могла позволить себе ещё часик-другой поспать, что не обходилось без оттенков зависти. В отместку этой несправедливости во время летних каникул обе девочки могли позволить себе вольности.

– Светлана, вставай, именинница, мне на работу пора, а к тебе ещё есть поручения, – вот уже в который раз повторила Галина.

Убедившись в отсутствии надлежащей реакции, мать подошла и стянула одеяло.

– Я не могу, мама, я болею, – услышала мать жалобный голосок.

– С чего тебе болеть? – недоумевала женщина. – Отец вон как болел, и то на работу ушёл. А ты же не пила? Что у тебя болит?

– Ноги болят, мама, всё тело болит, встать не могу.

– Наверное, переплясала вчера, – Галина подошла к девочке и приложила ладонь ко лбу. Убедившись в отсутствии температуры, заключила: – Ничего, пройдёт. Вставай, мне на работу, а тебе надо съездить к тёте Марье. Татьяна, ты тоже вставай. Давайте, девочки, завтрак готов и чаю успеете попить.

– А конфеты ещё остались? – поинтересовалась Светлана.

– Ну вот и выздоровела, – обрадовалась мать. – Конечно, остались, все знают, какая ты сладкоежка.

Рабочий день близился к обеду, когда Галину позвали к телефону. Звонила соседка Надежда, та самая, которая тогда оказывала первую медицинскую помощь Владимиру.

– Здравствуй, Галя, это Надежда, – она подождала, дав настроиться. – Ты сильно не пугайся. С дочкой твоей плохо, весь день плакала, встать не может, говорит, всё тело болит. Я сейчас укол сделала, она немного успокоилась, но в больницу надо, наверное. Если можешь, отпросись с работы.

– А что случилось? – не понимала Галина.

– Говорит, ноги болят.

– Что, она упала или подвернула ногу?

– Говорю же тебе – не вставала с постели. Где она могла упасть?

– Хорошо, попробую отпроситься.

Но Галина отпрашиваться не стала. Она привыкла по инерции не вступать в противоречье с начальством и не брать на себя ответственности за решение проблем. Любые проблемы решаются сами собой. Так чего же лишний раз напрягаться? Да и выработанная годами привычка оставлять детей без присмотра тоже сыграла своё.

«Никогда с ними ничего плохого не случалась, и на этот раз обойдётся. Какие гарантии, что я приеду и помогу лучше, чем это сделала профессиональный врач»? – думала она по природе своей лености.

Но на самом деле ничего само не решается. И в ситуации со Светланой тоже ничего не разрешилось: девочку ожидали долгие годы мучительных страданий, больничные палаты, врачи, диагностические предположения, лечение, окончательный диагноз, подобный пожизненному приговору – «обменная миопатия рецидивирующего характера», в итоге неработоспособность и инвалидность.

Чтобы взрослые понимали, о чём идёт речь, врачи объяснили в доступной форме: «Болезнь коварная, поражение нервно-мышечного аппарата может привести к внезапной остановке сердечной мышцы или лёгких. Девочка нуждается в пожизненном лечении и постоянном постороннем уходе. Очевидно, прослеживается что-то наследственное. Болезнь относится к разряду неизлечимых, девочка должна находиться под постоянным наблюдением врачей, периодически проходить стационарное лечение, возможно, в столичных клиниках».

Долгие двенадцать лет, выполняя установки медицины, Светлану лечили в больницах, возили в столицу, поили лекарствами, советовались, пробовали, и это тоже выработало некую привычку к бесполезным занятиям. Но однажды по ходу курса лечения в столичной клинике состоялся необычный диалог между врачом и матерью больной девушки.

Галину в основном интересовал сам факт регулярного выезда в Москву для лечения в столичных клиниках – как дополнительная возможность пользования правом бесплатного проезда и проживания в столице. Да и опекунство над девочкой-инвалидом тоже приносило выгоду. Что же касается самих результатов лечения дочери, то к ним давно она утратила всякий интерес. Сказано же: болезнь неизлечима. Так ради чего лишний раз на что-то надеяться? Отсутствие надежды на выздоровление вполне понятным образом подтверждалось тем, что за многие годы не наблюдалось никакого улучшения, а временные подавления симптомов сменялись более сильными рецидивами. Но однажды случилось то, что в лечебной практике называют чудесами. Во время очередного обхода молодая женщина – лечащий врач Лариса Игоревна, – присев на край койки больной девушки, стала водить руками по контуру её тела и прислушиваться. Потом несильно надавила на какую-то точку и велела девушке подняться на ноги.

– Так сколько лет мы мучаемся с такими ногами? – спросила доктор сочувственным тоном. – Может, пора уже начинать бегать?

– С тринадцати лет, – виновато кокетничала больная.

– И что, за это время вы ничего не нашли, чтобы избавить девочку от страданий? – вопрос был обращён Галине.

– А что мы можем ещё искать? – пожала плечами женщина. – Мы же каждый год ездим в Москву. А куда ещё её можем возить?

Это были времена, когда о кознях колдунов и магов, о чудесных исцелениях молитвами и методами народной медицины, о необычных умельцах стали говорить даже в стенах научных медицинских заведений. На страницах печати и на телеэкранах всё чаще стали говорить о народных умельцах, об их рецептах и исцелении прикованных к постели больных. Сенсационные трансляции психотерапевта и экстрасенса Кашпировского с его установками на рассасывание рубцов и шрамов, на отторжение камней из почек и желчного пузыря. Появились и многие другие, доселе невиданные примеры излечения от тяжёлых болезней. Словом, появились шансы даже для безнадёжных больных.

– Сколько лет вы возите девочку, а результатов нет, – объясняла доктор на простом доступном языке. – Значит, надо искать что-то другое?

– А что искать другое? Я даже не представляю… – пожала плечами женщина, недоумевая, о чём может идти речь.

– Попробуйте найти хорошую бабку, – посоветовала доктор вопреки установленным догмам ортодоксальной медицины.

– Да не верю я этим бабкам, – с нескрываемым возмущением вырвались эмоции у женщины. – У нас родная бабушка Светланы лечит всех, а собственной внучке помочь ничем не может.

Глава III. Перемены

Как во стольном граде – во граде МосквеПравил царь со дружиною – со братвой своей,Торговал тот царь не пушниною,Торговал тот царь Русью-матушкой.«Любые перемены – к худшему» – сказал когда-то Конфуций. Но что он имел в виду – судите сами. Если бы история той эпохи, со второй половины которой начинаются события, круто изменившие судьбы миллионов людей, свято веривших в незыблемость идеалов своего отечества и уверенных в своём светлом будущем, связываемым с величием правителей, развивалась несколько иначе, то упоминание имён некоторых исторически узнаваемых личностей было бы излишним. (Начало развала СССР заложено в пятидесятые годы. Об этом знает весь мир, кроме нас.) Но описание исторических событий не входит в задачи моего повествования, а только затрагивает некоторые стороны событий, круто изменивших судьбы моих героев. Поэтому буду стараться сдерживать свои эмоции в моменты описания изменений, коснувшихся судеб моих героев, а имена исторически узнаваемых личностей постараюсь оставить на суд читателя.

Так как в истории развития человечества очень редко бывает, чтобы общественное мнение в своей капризной изменчивости не связывало бы определённого принципа с какой-нибудь личностью, то и все этапы развития нашего общества тоже не избежали этого принципа, оставив имена личностей, известных всем, но с неоднозначными ассоциациями. Каковы бы они ни были, несмотря на внешние показные симпатии, народ всегда питал к ним двой ную неприязнь. Вызывалась она, с одной стороны, внешним совпадением упорной борьбы этих личностей за власть с устремлениями к развитию всей нации, с другой стороны – естественным разочарованием обманутого и негодующего народа, надеющегося уже в который раз, что другой вождь сможет спасти любимую страну и их самих от нищеты, разорения и позора.

И когда очередной претендент на власть, шумно и дерзновенно, на танках и трупах появился на телеэкранах, высказывая в своих обещаниях правильные слова, мало кто понимал смысл этого трюка. Немногие осознавали, что его правильные слова придуманы спецслужбами, что цена приятно ласкающим слух, но лживым обещаниям тех, кто рвётся к власти, – ломаный грош. Мог ли понимать очередной раз обманутый народ, что внешнее сходство нового властителя с Люцифером соответствует его внутреннему содержанию? Конечно, не мог! Утомлённому народу хотелось хоть во что-то верить.

Намерения самозваного вождя – разорить и разграбить великую страну – проявились позже, когда он получил мандат от народа, который на самом деле он ненавидел, но в угоду своим заокеанским хозяевам был вынужден повторять правильные слова. Личное обогащение за счёт грабежей и обеспечение своих приближённых теми же способами стали понятными сразу, как только из его уст прозвучало не всем понятное «Берите, сколько можете унести». Но кто понял правильно, тот не медлил. Окружение вожака и более смекалистые предопределили его намерения и давно не видели границ между своим и государственным имуществом.

Вскоре стало известно и то, что никакого государственного имущества нет, а всё передано в частные руки. Кому передано, на каком основании, кем передано – знать необязательно. Немного времени понадобилось, чтобы всенародные богатства большой страны оказались в щупальцах горстки «предприимчивых» проходимцев. Фабрики и заводы, золото и алмазы, несметные богатства лесов, морей и всей советской земли и её недр – лучшие в мире богатства раньше принадлежали всему народу. А теперь обокрали всех.

Можно себе представить, какое негодование охватило снова обманутый народ, у которого и до этого, казалось, не осталось ни сил, ни терпения. Люди понимали, что в стране орудуют чужие, грабят, присваивают, увозят награбленное за границы. Люди видели, как разрушаются считавшиеся гордостью нации заводы и фабрики, наука и спорт, оборона страны и космос. Люди видели всё, но ничего поделать не могли.

Когда публично известили о том, что ничего народного и государственного не осталось, а иностранцы заявляют претензии на наши золото и алмазы, нефть, газ и все основные богатства нашей страны, народ пытался проснуться. Но не для того, чтобы защитить что-то, просто стали искать способы для выживания. Убедившись в том, что государство не собирается выполнять обязательства по защите прав своих граждан, а граждане остаются ни с чем, народ решил, что, пока ещё не отобрали саму жизнь, надо что-то делать, чтобы не умереть с голоду самому и прокормить семью.

Каждый уже сам искал, куда бы применить себя, и вовсе не из жажды реализации творческих замыслов, а в поисках куска хлеба. Словно на грибном поле после дождя, тут и там выросли рынки, базары, самодельные торговые лавки, появились торгующие пирожками старушки на улицах, перронах и вокзалах, навьюченные тюками и вечно куда-то спешащие женщины и мужчины с ярко выраженной хронической усталостью на лице.

Среди всей этой хаотично торгующей массы появились давно уже позабытые снующие воры-карманники, подчёркнуто-небритые, со сверлящими взглядами отморозки-жулики в робах и надвинутых на глаза финках, и бандиты, внушающие страх одним своим видом. Все они вымогали, шантажировали, грабили старушек, мелких и средних торговцев, угрожали, пугали незащищённых граждан, которые из последних сил старались добыть хоть какие-то деньги.

Постепенно народ стал приучаться к тому, что отморозков и бандитов в финках и робах не следует считать преступниками, как это было в прежние времена и как это есть на самом деле. В условиях отсутствия защиты прав граждан их появление вполне ожидаемо и надо привыкать к повсеместному их присутствию. Таким образом, перемены, о которых всё время говорили со всех «утюгов», разделили граждан на рабов и хозяев. Или ты с бандитами и грабишь сограждан, или грабят тебя. В словарном запасе появились дополнения из иностранных слов – «рэкет», «киллер», «заказ», которые следует изучать, брать на вооружение, пользоваться в повседневной жизни, потому что они тоже пришли навсегда.

Исчезли с экранов всенародно любимые герои-патриоты, их место скоропостижно заняли холёные личности с хищным взглядом и стали говорить о переменах, которые призваны сделать нас богатыми и счастливыми, как американцы, а чтобы понимать, о чём речь, посмотрите кино. Печать тоже не отставала от телевидения. Задача была у всех одна: убедить граждан, что с прошлым покончено, покончено и с мечтой о светлом будущем, надо забыть о том, что жили в своей стране, что были свои ценности, культура, законы. А вот чего не было, так это никакой победы над фашистами не было, и праздновать 9 Мая тоже не следует.

Народ стал понимать, что долгожданные перемены работают против него и на пользу отдельных лиц, которые на самом деле являются преступниками, но никто ничего против них сделать не может. Потому что незаметно произошло слияние границ между теми, кто преступно грабит страну, и теми, кто по закону должен карать грабителей и защищать свою страну. Суды, прокурор, тюрьма и подобные институты, призванные для устрашения и исправления преступников, утратив своё основное значение, стали средством наживы для одних, школой выживания для других, а для многих – университетами жизни, коротким путем к достижению цели, кратчайшим подходом к власти, ресурсам, финансам.

Тот, кто идет с толпой, дойдет туда, куда дойдёт толпа.