По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

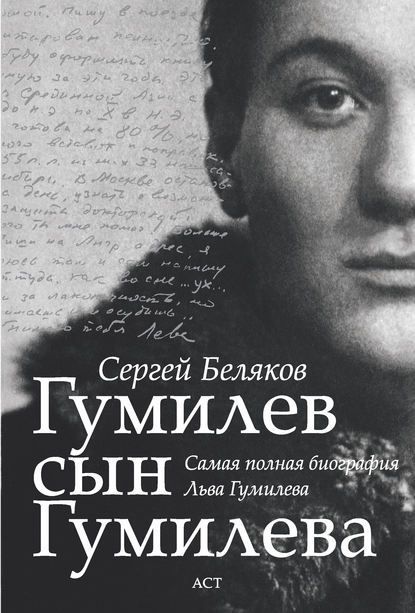

Гумилев сын Гумилева

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вдумайтесь, это Гумилев пишет из благодатного Крыма! Там ему хуже, чем в знойном, малярийном Таджикистане начала тридцатых, с его грязными кишлаками, глиняными лачугами, крытыми камышом, с клещами, скорпионами, ядовитыми пауками, с тифом и лихорадкой, наконец. Но Гумилеву пришлись по душе и страна, и, что самое главное, народ. Таджикский он выучил не по учебникам (их у него не было), а в непосредственном общении с дехканами. «Знаете, я там… ходил босой, в белом халате и чалме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто никогда меня не обидел», – вспоминал Л.Н. много лет спустя.

В шестидесятые годы Гумилев выдвинет гипотезу о положительной и отрицательной комплиментарности – бессознательной симпатии/антипатии народов друг к другу. Эта комплиментарность и предопределяет, будут ли народы жить мирно или начнут друг друга истреблять. Сам Гумилев был живым подтверждением собственной гипотезы. У него, несомненно, была положительная комплиментарность к таджикам, узбекам, киргизам – да едва ли не ко всем народам Средней Азии. А комплиментарность всегда взаимна. Там, на берегах Вахша, отчасти определятся и будущие научные интересы Гумилева. Правда, кочевников он всегда будет предпочитать земледельцам, зато из всех восточных языков, которыми пытался овладеть, именно таджикский (новоперсидский) он освоит лучше всего.

В Москве

Из письма Михаила Булгакова Викентию Вересаеву 6 марта 1934 года: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. <…> Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но всё же я счастлив. Лишь бы только стоял дом».

В 1933 году на одного москвича приходилось в среднем 4,15 квадратного метра жилой площади, включая и малопригодную для жизни: сырые подвалы, бараки, перенаселенные коммуналки. Даже известные писатели, за редким исключением, находились в этих стесненных условиях. Аркадий Гайдар, книги которого выходили огромными тиражами, жил со своей семьей из пяти человек в одной комнате. А ведь писателю на так называемой жилплощади приходилось еще и работать. В июле 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР члены Союза писателей приравнивались в жилищных правах к научным работникам, им предоставлялись льготы. Пока это постановление не давало результатов, писатели вынуждены были искать «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», полагаясь только на собственную смекалку. Андрей Платонов убрал ванну из ванной комнаты и сделал кабинет. Геннадий Гор, садясь за письменный стол, брал палку в левую руку и отгонял мешавших ему детей, а правой пытался писать.

Можно понять радость Булгакова: в феврале 1934 года ему удалось купить квартиру в одном из первых в Москве кооперативных домов. На полгода раньше в том же доме (Нащокинский переулок, 5, кв. 26) поселились Мандельштамы, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна. «Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывному пению воды из уборной и к виду с пятого этажа на огромную и еще низкорослую Москву». После долгих скитаний у Мандельштамов появилась собственная квартира в Москве. Мебели почти не было.

Квартира тиха, как бумага,

Пустая без всяких затей.

Пружинный матрац, покрытый пледом, заменял тахту. На самодельных некрашеных полках Осип Эмильевич разместил книги: Петрарка и Данте на итальянском, томик Батюшкова, много раз перечитанный, без обложки, «Жемчуга» Николая Гумилева…

Воспоминания Надежды Яковлевны об этих днях: «Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года… За стеной – гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам – запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером – толпа гостей, из которых половина подослана».

Половина гостей – стукачи? Возможно ли это? Скорее всего, Надежда Яковлевна сгущает краски и привносит в свои воспоминания более позднюю оценку событий. Зимой и осенью 1933–1934-го в квартире Мандельштамов собирались свои. Скажем осторожнее: по преимуществу свои. Гостили отец и брат Осипа Эмильевича. Приехала из Киева мать Надежды Яковлевны. Некоторое время жил вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст. Приходили Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич, старые товарищи по «Цеху поэтов», и Сергей Клычков, сосед по дому, тоже поэт. Приезжала из Ленинграда Ахматова. Почти всю зиму в Нащокинском прожил Лев Гумилев: то у Мандельштамов, то у Ардовых или Клычковых. Ахматова очень любила разговаривать с Мандельштамом: «О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив. <…> Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки». «С детским увлечением они читали вслух по-итальянски “Божественную комедию”. Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырвавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. “Ну, теперь – вы”. – “А теперь вы”, – подсказывали они друг другу», – вспоминала Эмма Герштейн.

Повышенное интеллектуальное напряжение этого дома молодого Льва Гумилева не только не смущало, оно ему было необходимо. Дети известных людей всегда вызывают повышенный интерес, который нередко сменяется разочарованием. С молодым Львом Гумилевым было иначе. Он сравнение выдерживал.

Надежда Мандельштам: «Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец; где бы он ни появлялся в те годы, всё приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем бродильную силу и понимали, что он обречен».

Эмма Герштейн: «Я поверила в ум и духовность Левы независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не только папы и мамы».

Сергей Клычков: «Поэта из Левы не выйдет, но профессором он будет».

Осип Эмильевич и Лев подружились, несмотря на разницу лет и характеров. Мандельштам всегда тянулся к молодым, хотел, чтобы они знали его стихи, в том числе и опасные стихи о Сталине: «Это комсомольцы будут петь на улицах! – неосторожно мечтал Мандельштам. – В Большом театре… На съездах… Со всех ярусов…» Возможно, и «Московский комсомолец», где он работал с осени 1929-го по февраль 1930-го, появился в его жизни не случайно. Конечно, других газет, кроме советских, не было. Надежда Яковлевна писала для газеты «За коммунистическое просвещение». Эмма Герштейн – для «Крестьянской газеты». Сорокалетний Мандельштам выбрал молодежную газету.

С Левой у Мандельштама сложились совершенно особенные отношения. В 1928 году Мандельштам из Крыма писал Ахматовой: «Знайте, я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется». В Гумилеве-младшем Мандельштам видел продолжение Николая Степановича. Называл Леву «мой дорогой мальчик».

Они много времени проводили вместе и даже влюбились в одну женщину, двадцатипятилетнюю Марию Петровых. «Как это интересно! У меня было такое с Колей», – восклицал Мандельштам[6 - Холодной и голодной зимой 1920 года Николай Гумилев и Осип Мандельштам добивались благосклонности актрисы Александринского театра, красавицы Ольги Гильдебрандт-Арбениной. Арбенина оставила воспоминания, очень непосредственные, эмоциональные, местами похожие на дневник гимназистки. Герой ее воспоминаний – конечно, Гумилев. Прежде всего герой, воин и путешественник, а потом уже поэт.Зимой 1920-го Арбенина не раз вспомнит их незабываемую встречу 1916 года: «Мне так хотелось того, прошлого! И военные шпоры, и Георгий на груди». В турнире поэтов за сердце прекрасной дамы победил Мандельштам. «Стихи (неожиданно) меня ошеломили. Может быть, мой восторг перед этими стихами был ударом в сердце Гумилеву?» Стихи Мандельштама к Арбениной («За то, что я руки твои не сумел удержать», «Мне жалко, что теперь зима», «Когда ты уходишь, и тело лишится души») Ахматова называла «изумительными».Дальнейшее сложилось по неведомым человеку законам судьбы: Гумилеву оставалось несколько месяцев до гибели, Мандельштам с Надеждой Хазиной, ставшей его женой, уехал в Москву. Ольга Арбенина вышла замуж за писателя и художника Юрия Юркуна, расстрелянного в 1938 году по «ленинградскому писательскому делу».].

Ахматова вспоминала, как зимой 1933–1934-го Мандельштам был «бурно, коротко и безответно» влюблен в Марию Сергеевну Петровых. «Мастерицу виноватых взоров…», обращенную к Петровых, Ахматова считала лучшим любовным стихотворением XX века. Лев тоже был влюблен в Марию Петровых бурно и безответно. В этом «безответно» не было привкуса горечи. Январские дни 1934-го были для Льва если не счастливыми, то вполне беззаботными. Старый Новый год Лев встретил у Марии Петровых в Гранатном переулке. Танцевали модные тогда фокстроты. Было весело. Если Мандельштаму казалось, что истории его соперничества с Гумилевыми, старшим и младшим, похожи, значит, так он чувствовал. Со стороны кажется иначе. Всё другое: время, место действия, характеры и возраст героев. Похож только финал. Появился третий, и Мария Петровых вышла замуж за него, Виталия Головачева, музыковеда. Лев насмешливо называл Виталия «интеллигентом в пенсне».

Соперничество не поссорило друзей. Осип Эмильевич и Лев по-прежнему много времени проводили вместе. Отправлялись на Страстной бульвар к Евгению Хазину, брату Надежды Мандельштам, к Борису Кузину на Большую Якиманку, к Эмме Герштейн на улицу Щипок. Между тем город менялся. Шла реконструкция Москвы. Она была неизбежна, но часто велась варварскими методами, к тому же совпала с гонениями на церковь. В 1932-м взорвали храм Христа Спасителя, «чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят». Уходил старомосковский быт. Исчезали дома и целые кварталы, «как будто их вырезали из тела города. <…> Пустота казалась мне противозаконной, противоестественной», – вспоминал Валентин Катаев. «Я… с ума сходила от бесформенности новых площадей», – негодовала Эмма Герштейн. Художник Александр Осмеркин «говорил насмешливо: “Харьков”».

Лев к этим переменам отнесся равнодушно: «Мало ли в России пустырей». Бывая в Москве чаще всего проездом из экспедиций, Гумилев не успел полюбить ее. Москва встречала и провожала его грязными многолюдными вокзалами, переполненными трамваями. Троллейбусы появились в Москве в 1933-м, метро откроют в 1935-м. В двадцатые – тридцатые годы основным средством передвижения в Москве оставался трамвай.

«– Схо?дите? Схо?дите? А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают? <…> Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай. Тут какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. <…> Перемешались руки, гривенники, ноги, бидоны, животы, корзинки и головы… погибли очки (их сорвало и унесло трамвайным течением) <…> завтра пассажир учтет и это. Прикует очки к ушам собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки…» – насмешничали Ильф и Петров.

В трамвае сталкивались москвичи и приезжие, рабочие и совслужащие, студенты и пенсионеры. Здесь можно было услышать новости, запомнить свежий анекдот. Страх еще не сковал столицу, вольные двадцатые только-только миновали, и трамвай служил чем-то вроде московского Гайд-парка.

Мандельштама и Гумилева влекло в гущу людей, они охотно ввязывались в трамвайные склоки, а потом с удовольствием рассказывали о победах. Оба тяжело переживали невозможность осуществить свое предназначение, просто высказаться свободно. Словесные трамвайные баталии были для них выходом творческой энергии, пусть даже иллюзорным.

Читал ли Лев свои стихи Мандельштаму? Оказывается, да. Как-то Эмма Герштейн холодно отозвалась о новом стихотворении Гумилева, а «через несколько дней Надя (Н.Я. Мандельштам. – С.Б.) упомянула в разговоре, что Ося (О.Э. Мандельштам. – С.Б.) весьма одобрил второй стих этого стихотворения:

Ой, как горек кубок горя,

Не люби меня, жена…»

Еще больше в читателе, слушателе нуждался сам Мандельштам. Прочитанные однажды Мандельштамом стихи о Сталине сыграют роковую роль в жизни Гумилева. Но это случится позднее.

Осенью 1933 года Гумилев искал и нашел в Москве литературную работу: «Сейчас я процветаю в столице и занимаюсь литературой, т. е. перевожу стихи с подстрочников нац. поэтов. По правде говоря, поэты эти о поэзии и представления не имеют, и я скольжу между Сциллой и Харибдой, то страшась отдалиться от оригинала, то ужасаясь безграмотности гениев Азии», – писал он Анне Дашковой.

Поездка в Таджикистан и увлечение восточной поэзией определили ориентальный стиль любовных писем: «Анжелика – солнце очей моих», «Светлая радость Анжелика», – обращался он к Дашковой.

В это же время у Мандельштамов возникла идея с помощью Эммы Герштейн (та служила тогда делопроизводителем в Центральном бюро научных работников при ВЦСПС) помочь Льву вступить в профсоюз, что укрепило бы его социальное положение. Несмотря на старания Эммы, эту затею тогда осуществить не удалось. От первой мимолетной встречи в памяти Эммы осталось воспоминание, моментальная фотография: «Молодой человек, рассеянный, независимый, с рюкзаком за плечами… спросил меня на прощание с инфантильной легкостью: “Хотите конфетку?” – и бросил на стол леденец. <…> Таков был сын казненного Гумилева в роли просителя».

Эмма заметила очень характерное, может быть, определяющее: независимость молодого Гумилева. И еще: роль просителя – не его роль. Зимой Лев и Эмма встретились в Нащокинском у Мандельштамов, не предполагая, каким длинным окажется их путь (они были знакомы почти шестьдесят лет). Эмма Григорьевна переживет Гумилева на десять лет, оставит мемуары и уйдет из жизни уже в XXI веке.

Осенью 1933-го Эмма была пышноволосой тридцатилетней женщиной с печальным взглядом. В двадцать один год молодой человек не задумывается, как изменится его избранница лет через пятнадцать. Есть чувства интимные, непостижимые для постороннего. Но были и вполне очевидные мотивы для сближения. Эмма «потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места», и очень хорошо его понимает. Домашняя, образованная, деликатная, она не сразу нашла свое место в грубой советской жизни, долго оставалась безработной. Делопроизводитель в тресте «Утильсырье» – незавидная должность для молодой женщины с университетским дипломом, но и она Эмме не досталась: ее оттеснили активные комсомолки. Эмма вспоминала, как старалась избежать обязательного участия в ноябрьских демонстрациях. Льва тоже трудно представить в колонне комсомольцев. Оба не умели и не хотели идти в общем строю, не вписывались в эпоху, чувствовали враждебность окружающего мира. И это сближало.

Лев стал приходить к Эмме в гости на замоскворецкую улицу Щипок, где та жила в служебной квартире своего отца, известного хирурга, члена консультации профессоров при Кремлевской больнице. Казенная квартира помещалась «в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом…». Постепенно особняк превращался в огромную коммуналку. Устроили общежитие для медсестер и санитаров. К ним потянулись родственники из деревень и заселили подвал и все закоулки здания. «На больничной усадьбе разместилась целая деревня». Но и после уплотнения Эмме удалось сохранить отдельную комнату. Лев после экспедиций и чужого для него дома Пуниных, может быть, впервые оценил роскошь уединения. Комната была скромной, но очень уютной. Окно с белой занавеской выходило в сад. Небольшая кафельная печь – в ней Эмма будет сжигать по требованию Ахматовой письма Льва и листочки с его стихами. Это случится после ареста Гумилева в 1938 году. А пока только февраль 1934-го. На полках книги: «Возмездие» Блока в издании «Алконоста» с пометками Мандельштама, «Закат Европы» Шпенглера, «Под сенью девушек в цвету» Пруста. На столе рукописи из литературной консультации Госиздата – Эмма брала их на отзыв для заработка. Однажды предложила подработать Льву, но он рукописи потерял. Лев Николаевич бывал необязателен во всём, что не касалось науки.

Эмма «с пятнадцати лет любила стихи Гумилева и чтила его память». С ней Лев мог говорить о своем неизбывном горе и о своей обиде на мать. Время не излечило, не ослабило обиды. Даже в старости Лев Николаевич с горечью признавался: «В ее жизни никогда не было, кроме Гумилева, мужчины, бретера, героя». А тогда, в 1934-м, у него с Эммой были долгие разговоры об отце и, наверное, очень откровенные: «Он ушел от меня только утром. А в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как сокровенный вздох словах “мой папа”».

Это было воскресным мартовским утром, а днем раньше Гумилев показал Эмме повестку в ГПУ, которую ему переслали из Ленинграда. Лев уже успел с этой повесткой сходить на Лубянку и попросить отправить его в Ленинград, денег на билет у него не было. С Лубянки его, разумеется, прогнали. Вряд ли Эмма удивилась этому рассказу. Она уже не раз наблюдала вызывающее поведение Гумилева. Ему следовало быть осторожным, не ввязываться в конфликты, а Лубянку и вовсе обходить стороной.

10 декабря 1933 года Гумилева впервые арестовали. Это был первый из четырех арестов Гумилева, по видимости, случайный. Гумилева взяли на квартире востоковеда Василия Александровича Эбермана. Гумилев тогда решил заняться переводами с арабского. Переводил, разумеется, по подстрочнику, языка он не знал, а Василий Александрович был не только филологом-арабистом, учеником Игнатия Юлиановича Крачковского, переводчика Корана, знатоком арабской, персидской и русской литературы, но и поэтом. Эберман сочинял стихи о предмете своих научных исследований – арабском поэте VIII века.

Жену халифа в праздничной Медине

В торжественных и чувственных стихах

Воспел красавец-юноша Ваддах.

Она любовь дарит ему отныне…

Чекисты, собственно говоря, пришли именно за Эберманом, а заодно уж взяли и его гостя Гумилева, человека во всех отношениях подозрительного. «Не успели мы прочитать друг другу по стихотворению, – вспоминал Гумилев, – как в комнату вторглась толпа, схватила и нас, и хозяев квартиры – и всех увезли». В квартире Ахматовой раздался звонок из ГПУ: «Он у нас».

Всякому биографу Гумилева этот арест не может не показаться знаком судьбы, черной меткой, репетицией будущих несчастий, хотя в тот раз всё обошлось – Гумилева продержали в тюрьме девять дней, но дела не завели и даже не допросили. Эберману пришлось хуже. В жизни поэта и арабиста это был уже второй арест. Впервые его взяли в июне 1930-го и отправили в ссылку, затем освободили и позволили даже вернуться к преподаванию. Теперь же Эбермана отправят в лагерь. Гумилева пока оставят в покое. Мартовская тревога окажется ложной – в ГПУ ему даже вернули вещи, изъятые при аресте. В апреле 1934-го он писал Эмме: «…погода плохая, водка не пьяная… Если пожелаете, я могу скоро вернуться… мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет». Так они с Эммой начали осваивать язык иносказаний, столь необходимый для той эпохи.

«Уж сколько раз твердил нам Енгельс…»

В июне 1934 года сбылась мечта Гумилева: его допустили к вступительным экзаменам на только что восстановленный исторический факультет Ленинградского университета. Само по себе это было большой удачей, несколько лет работы в экспедициях помогли Гумилеву хоть немного исправить свою анкету.

В июне 1934-го Пунин с Ирочкой и Анной Евгеньевной уехали в Сочи и оставили Ахматовой паек, но у нее и Левы не было денег, чтобы этот паек выкупить. Ахматова и Гумилев голодали, не на что было купить и папиросы. У Льва от голода кружилась голова, поэтому один из экзаменов он даже сдал на тройку, но большого конкурса на истфак еще не было и тройка не помешала Гумилеву наконец-то стать студентом-историком.

С первых же лет советской власти историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета начали реформировать. Сначала превратили в историческое отделение громадного факультета общественных наук. Когда выяснилось, что таким монстром, как новый факультет, управлять нельзя, его разделили. В 1925 году историки оказались в составе ямфака (факультета языкознания и истории материальной культуры), но в 1929 году ликвидировали и ямфак, а на его руинах построили Ленинградский историко-лингвистический институт (ЛИЛИ), который уже через год стал Ленинградским институтом истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ).

Переименования не были формальностью. Реформы постепенно добивали старое университетское образование. Место неблагонадежных профессоров старой школы занимала красная профессура. В 1930 году отменили лекции, а не сумевших перестроиться профессоров стали увольнять «за превращение занятий в лекции».

Игорь Михайлович Дьяконов, начинавший учиться в ЛИФЛИ, оставил интересные воспоминания об этом учреждении. ЛИФЛИ размещался в здании на Университетской набережной, 11, где теперь филологический и восточный факультеты СПбГУ. Директор института как-то обратил внимание на два гипсовых бюста в вестибюле и спросил своего заместителя:

– Кто такие?

– Древние философы: Платон и Аристотель.

– Материалисты?