Тайны забытых миров

Спустя столетия потомки сибирских праариев, перекочевав на север Индии, напишут в своих древне ведийских текстах: «Пании были рассеяны по свету, а их несметные пещерные сокровища достались ангирасам, помогавшим Индре».

Для тюркютов издревле Ала являлась «пещерной» родиной (иначе Эль, Эргене Хон, Кап таа, Каш/Ала или Кошара), а древние угры именовали Сэбэром (иначе Сiве, Сэвэр, Свар). Современникам она известна как Сибирь.

Все эти названия так или иначе связаны с большой горной обителью или природной крепостью, которую взять было не так-то легко. Здесь существовали идеальные условия для жизни: речные долины, девственные леса, богатая фауна. В такой крепости можно было не только сохранить свою жизнь, но и культуру своего этноса.

Значит, эта неприступная горная крепость Ала была знакома как древним ариям, так и пратюркам, проживавших в северных предгорьях Саяно-Алтая. Скорей всего, образ «мировой» горы, где были рождены некоторые боги и демоны, был перенесен в Индию и Европу при посредстве андроновских племен через степи Казахстана.

Горные цепи Алатау Кемеровской области, впрочем, как и вся система гор Ала/тая Западных и Восточных Саян, названные змеевидной линией от некогда общего слова Ali (сан. – линия), позже стали именоваться Аль/эль (владение) или Аlaya (сан. – обитель). Сравните горы Гим/Алай (Hima-Аlaya) – обитель холода; «аал» (тюр.) – селение. Есть в этих местах сохранившийся в хакасском фольклоре Олен сын – хребет, окружающий со всех сторон Хакасско-Минусинский край.

Очень древние понятия «божество», «обитель» и «горы», выраженные словами «Ала» или «Али» (Олен), в Древней Греции получили значение «Олимп», т. е. «горная обитель богов», а в древне ведийских источниках как змеевидный Вала или Пат/ала – подземный мир змей-нагов. И у славян сохранилась «Ала», но уже как волшебный камень (гора) Ала/тырь, который охраняется мудрым змеем Гарафеном.

Историческое событие о противостоянии арийских племен с «демонскими» племенами пани, которые упоминаются в «Ригведе», также легли в основу многих индоевропейских мифов. Следы этих мифов можно обнаружить в арино-хакасских легендах.

В этих легендах фигурирует имя двурогого змея Ала пига – предводителя народа-змей. Эти мифические змеи также обитают в некой Красной горе (скале). К подножью той священной горы, как бы в насмешку к ногам «прародителя», бросают отрубленные тела змей некие грозные ары из северных (западных) земель. У древних хакасов Ала пиг (Ала бег) выступает родоначальником родоплеменного союза (позже сеока) «Хызыл хая» (Красная скала).

С появлением пришельцев, по мнению некоторых ученых, население окуневской культуры Верхнего Чулыма и Минусинской котловины вначале отходит на восток и юг региона. Под давлением андроновской культуры население народа пани распалось, вероятно, на несколько изолированных групп.

«Пании были рассеяны по свету, а их несметные пещерные сокровища достались ангирасам, помогавшим Индре», – напишут в своих текстах «Ригведы» потомки тех далеких андроновцев Сибири. Спустя столетия часть из этих усилившихся племен, видимо, покинула Саяно-Алтайское нагорье, свидетельством чему являются факты появления типично окуневских рисунков (элементов) в верховьях р. Инд (в горах Гималаях).

Многие из андроновских общин Обь-Чулымья предпочитали остаться на месте, занимаясь оседлым пастушеско-земледельческим хозяйством. Это были племена богачей – байши. Их мы знаем, как богатых вайшья, т. е. те же байши, ставшие одной из ведущих каст Индии.

Конфликты вызывают новые передвижки местного населения на территории, откуда была направлена миграция. Эту картину мы наблюдаем при рассмотрении андроновских памятников Урала и Казахстана, когда движение алакульских племен в районы расселения федоровцев вызвали миграции последних с «исконных» земель (Восточного Казахстана, Южной Сибири и Урала) на территории северной Индии и Ирана. Под андроновцами-алакульцами надо полагать древний мир туранских племен, коих автор причисляет к так называемым пани или зарождающимся тюркско-угорским народам.

Под натиском усилившихся местных племен (мигрантов) часть федоровской группы (праарии) переместилась на север в Назаровскую котловину, а частично оказалась вовлечена в образовавшуюся карасукскую культуру. Возможно, следы этой культуры ведут далеко на север от среднего течения р. Енисей до нынешнего Красноярска, в самобытный кетский (аринский) этнос.

В процессе смешения с андроновцами возникали новые комбинации политического объединения угро-тюркоязычных племен, которые вливались в этническую основу таких народностей, как хоны (гунны), мадары (маджары), сувары, саки-та/баны – предки енисейских киргизов (керутов) и т. д. В «Махабхарате» саки, та/баны, керуты упоминаются как шаки, яваны, кираты.

На наш взгляд, мотив смешения андроновских праариев (почитателей Индры) с окуневскими пани с культом двурогого Змея мог послужить причиной утверждать енисейским киргизам, что «они происходят от спаривания бога с коровой в некой пещере». Со слов тех же саков-скифов Геродот упоминает о происхождении скифов в своей «Истории»: «Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и, наконец, прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашел некое существо смешанной природы – полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища от ягодиц у нее была женской, а нижняя – змеиной». От «пещерной» полузмеи и Геракла рождаются Агафирс, Гелон и Скиф (Скип).

По преданию, описанному Геродотом, «царские» скифы (один из них Агафирс) родились в пещере, в некой земле Гилея.

Как нам представляется, скифская земля Гилея (от греч. hyle – лес) – это позднее воспроизведение древне сибирской тайги в предгорьях Саяно-Алтая. Все значения земли Гилея, где был рожден брат Скифа Агафирс, соответствуют тюркскому «агас ир» – мужчина-дерево, или созвучному ему выражению «агас чир» – лесной край. В истории потомки этого царя Агафирса сохранились как «лесные племена».

Значит, происхождение «лесных» людей агас/иров (агафирсов) или киликов (hyle – лес) из земли Гилея, как, впрочем, и самих скифских саков Саяно-Алтая, нужно возводить к союзу или половому сочетанию андроновского Геракла и окуневской полузмеи-полуженщины. Известный востоковед В. В. Бартольд в своих трудах напишет, что енисейские остяки, т. е. кеты, сохранили предания о нападении на них с юга могущественного соседа килики.

Спустя почти тысячи лет Геродот описывает земли Агафирса следующим образом: «Река же Марис (р. Мар ис) течет из страны агафирсов и впадает в Истр». Ис/тра – главная скифская река в прикарпатской Валахии (Румыния), где проходила западная граница Скифии. Река Марис, перед тем как стать Марицей – одной из главных рек на Балканах (там и осели будто агафирсы), существовала как сибирская река Мрассу (Марсес) или Марис, впадающая в Обь (Истру). Названия этих двух скифских рек – Ис/тра и Мар/ис – состоят из компонента «ис». Распространенный в Хакасии гидроним «ис» (хак. – река) вроде подтверждает эту версию, о чем мы писали выше.

Первыми и задолго до скифов двинулась в сторону Европы некоторая часть индоевропейских общин Обь-Чулымья. Они и могли пронести свою культуру, эпос, мифологию из глубин Сибири. Одним из мифов, с чего мы и повели рассказ в начале, и был греческий миф о «рогатых» Герах и сибирских «керах» – громадных мифических существах.

Древнегреческие имена на «Гер»: Гермес (удерживающий коров в пещере), Геракл (сочетавшийся с женщиной-змеем в пещере), Герион (в поисках его быков Геракл забрел в далекую «пещеру) – все они далекие отголоски из «пещерной» среды змеевидной Алы, т. е. Саяно-Алтайского нагорья. Доказательством тому – енисейские керуты (кир/гизы), которые выводят свои рода от спаривания бога с коровой в некой мистической пещере.

Как мы помним, в хакасских легендах фигурирует Кер Моос – дракон, громадный зверь (изображался семиногим драконом). Сравните: Кер-балык – громадная рогатая рыба. В индийской «Махабхарате» двурогий змей назван словом «Кер/кота», но вместо рогов уже корона на голове. В самом имени «Кер/кота» можно усмотреть присутствие названия «кер» (огромный) и kuta (сан. – рога). Значит, слово «Керкота» («Керкута») этимологизируется как огромный рогатый змей.

Саяно-алтайский Кер Моос и греческий Гермес – все это однокорневые и, стало быть, родственные слова. Они так же этимологизируются как «огромные рогатые» существа. «Кер» или «кир» (хак.) – обозначение громадных сказочных существ. Впрочем, аналогичную связь можно проследить с рогатым божком Греции – Паном, удалившимся от богов Олимпа (см. санскритское ali, горы Ала) в прохладный грот (пещеру), и индийским Пани, удерживающим коров в пещере. В той пещере нашел свою смерть великий Кала Яван – потомок «черных панов» – будто бы по проклятию самого Индры.

По легендам, родиной пратюрков (коих автор причисляет к потомкам народа пан) была «пещера» где-то в горах Ала (Алтая), где был вскормлен волчицей еще младенцем их прародитель. Сказание происхождения пратюрков из пещеры, имеет более древние истоки, чем предполагалось.

На наш взгляд, слова на «гер», как и «пан», восходят к общей тюркско-индоевропейской корневой основе и являются аналогом саяно-алтайских этнонимов «керут» (самоназвание киргизов) и «пан», так же ставших самоназванием народа пратюрков. (См.: «пан» с тюркского языка означает народ или люди).

Стоит принять во внимание гипотезу о саяно-алтайских корнях индоевропейских имен и топоник, так как племенам андроновской культуры не было чуждо влияние древних мифологических традиций Сибири. Нет сомнения в том, что андроновцы Обь-Чулымья впитали в себя элементы соседней окуневской (саяно-алтайской) культуры. Вот почему в именах героев, богов и топонимике «Ригведы» есть возможность вычленить не только индоевропейские, но и древне угорские и прототюркские элементы.

Археологическим свидетельством защиты народа пан от арийских племен могут служить окуневские крепости све – аналог природной крепости, т. е. скалы (горы). В одном из гимнов «Ригведы» поэт славит Индру, который «сотню каменных крепостей разнес на куски» и «усыпил тридцать тысяч дасов» («Ригведа» 4, 30, 20–21).

Можно уверенно считать, эти «сотни каменных крепостей» и «тридцать тысяч дасов» (дасы или тасы – название племени) в северных предгорьях Саяно-Алтая имеют глубокие местные корни, и нет оснований для привлечения отдаленных в территориальном и этническом отношении аналогий. Все эти предположения подтверждаются топонимическими и археологическими материалами.

Отсюда вытекает возможность, комбинируя археологические данные юга Сибири и сообщения некоторых частей гимнов «Ригведы», установить, как географию обитания андроновских праариев, так и среду обитания народа пани – дасов.

Со временем жизнь перешла в мирное русло, и оба народа стали проживать по соседству, перенимая друг у друга идеи и традиции. Межплеменные столкновения происходили реже и носили больше разведывательно-авантюрный характер.

Потомков «отделившихся» (оставшихся) после «братоубийственной» войны у сибирской реки Тирасы (современный Чулым) мы знаем под именами: саки (скифы – шаки, шакшылыги), сагайцы, хонцы (гуны), теле, динлины (тагарцы), баджанаки (сабаны), сэбэры (сувары), табаны (паны), куманы (печенеги или половцы), кумандийцы, енисейские киргизы и т. д. Баджанаки – 1) союз тюркских племен, возглавляемый сабанами (са/паны) и называемый в Киевской Руси печенегами; 2) одно из названий сабанов.

Царство андроновских племен

В попытках разобраться в общих чертах с царством индоевропейских племен Сибири и миграционных путях на Саяно-Алтай, мы сталкиваемся с очередными трудностями. В специальной литературе практически нет существенной работы, которая была бы посвящена данной проблематике. Значит, без параллельного рассмотрения и анализа «Ригведы», главного источника по истории андроновских племен, нам не решить вопрос об их сибирской прародине. Хотя бы отдаленно представить картину покорения индоевропейскими племенами юга Сибири мы все же можем попытаться.

«Общий обзор логично начать с риг ведийской географии – областей, расположенных в северо-западном углу Индостана. Считается, что первые волны ариев появились здесь примерно в середине II тысячелетия до н. э. И этот процесс растянулся на многие столетия, когда все новые и новые группы иммигрантов спускались с гор Гиндукуша в речные долины Пенджаба и Кашмира, а затем «продвигались по Индии в направлении с северо-запада на юго-восток на колесницах, громя туземные племена, разрушая их крепости, захватывая добычу…и постепенно смешиваясь с ними». Склизков Ю. А. «Человек, земля и небо в древней Индии». Абакан, 2002).

Откуда арии, потомки арьяманов (арманов), могли прийти на север Индии и Иран? По этому вопросу имеется множество гипотез, в том числе и «северная», так называемая андроновская, которая многими учеными была признана научно обоснованной и убедительной. В археологической литературе культура этих мигрантов известна как андроновская в честь деревни Андроново, расположенной на юге Красноярского края и севере Хакасии. В этих местах С. А. Теплоухов впервые в 20-е годы ХХ столетия исследовал захоронения этой культуры.

Ученым пока не удалось восстановить картину переселений европеоидных андроновцев. Еще совершенно не исследована, а по существу, даже не поставлена проблема места и времени разделения общих предков саяно-алтайских народов и индоариев – предков некоторой части индийцев.

Многие исследователи сходятся во мнении, что разделение индоиранцев на индоариев и ираноязычных ариев произошло еще на севере примерно в середине II тысячелетия до нашей эры. Двигались эти две родственные ветви на юг по разные стороны Южного Урала и степей Казахстана: индоарии по европейской, а иранцы по азиатской стороне (условные направления). Те арийцы, которые остались в Иране, назвались иранцами, а те, которые ушли в Индию, – индоарийцами. Мы же, соглашаясь с научно обоснованным «северным» происхождением, приводим немаловажные доводы в качестве указания на более «восточную» (Обь-Чулымскую) прародину ариев. И вот почему.

Андроновская культура охватывала огромные пространства от Южного Урала до Среднего Енисея. Во II тысячелетии до нашей эры, в лесостепных районах Южной Сибири, Среднего и Верхнего Приобья уже могла существовать культура андроновцев. Их памятники имеются и в лесостепном коридоре между Минусинской котловиной и степями по верхнему течению р. Оби, включая бассейны рек Мрассу и Томь. На востоке они известны по всей Минусинской котловине, как на левом берегу Енисея, так и на правом, и не только по побережьям рек, но и в глубине степей северных предгорий Саяно-Алтая. И то, что андроновские следы находят в предгорьях Алатау и Восточных Саян, доказанный факт. Поэтому понятие «андроновская культура» в Южной Сибири включает в себя комплекс близкородственных культур. Этот важный момент мы рассмотрели в главе «Сибирские пани». Понятно, что культуры западных и восточных андроновцев имели некоторые различия.

Начнем с того, что в период раннего бронзового века (в окуневскую эпоху) климат Южной Сибири был теплее современного, но все же, как отмечают ученые, чуть прохладнее афанасьевского периода. На бескрайних степных просторах, простирающихся от Уральских гор до Саяно-Алтая и от Сибирской тайги до полупустынь Средней Азии, начали активно расселяться многочисленные племена. Случилось это освоение доисторических пространств Евразии в то время, когда окуневские паны на берегах Абакана и Енисея ваяли из каменных глыб своих причудливых и фантастичных идолов (порой со змеями). Эти племена обитали по отношению к андроновским племенам (праариям) на восточной окраине Алатау, как бы «на краю света» (со слов пани).

В южной лесостепной полосе Сибири до Енисея (Обь-Чулымье) широко разрослись леса, боры и рощи. В степях луговых трав было в изобилии. Степные приточные реки Обь и Чулым наполнились водой, отчего Обь стала, как напишут древние иранцы в своих текстах, «очень полноводна и широка, даже бесконечна в своей величине». Богатый и длительный травостой создал удобные условия для кочевого скотоводства, что позволило этим племенам хорошо адаптироваться в открытой степи. Их конские табуны и тучные стада скота быстро поедали сочную траву, и нужно было перегонять их на новые пастбища.

По своему облику эти скотоводы-кочевники были ярко выраженными европеоидами и говорили они на одном из языков индоевропейской языковой семьи. За животными кочевали не только народы индоевропейской, но и древнетюркско-угорской и самодийской семей, которых античные историки спустя столетия назовут скифами-гипербореями.

Многие ученые полагают, что представителями самой восточной ветви этого индоевропейского массива являются андроновцы Обь-Чулымья, включая и Барабинскую лесостепь. (Чтобы избежать лишних усложнений, указанный пласт андроновской культуры будем называть сокращенно «Бараба», а андроновские племена федоровской группы – андроновцы-«ф»).

Конечно же, это были те самые праарии, которые, попав в Индию, создадут ведические тексты. Найденные же в степных областях Обь-Чулымья памятники эпохи бронзы выглядели как следы вылазок арийских дружин. Но выводы, сделанные по результатам раскопок последних лет, указывают на то, что арии здесь жили продолжительное время. Однако, что-то заставило их покинуть насиженные места и отправиться в далекие края.

Вероятно, свою роль сыграло избыточное увлажнение тайги, отмечаемое палеогеографами или какие-то иные факторы. Но это уже другая историческая загадка, которую нам еще предстоит разрешить. В специальной литературе практически нет существенной работы, посвященной анализу материалов андроновских поселений Верхней Оби или Обь-Чулымья, а также Среднего Енисея.

Именно сибирские праарии, как и западные их родственные племена Казахстана, Южного Урала, принесли для этих стран новые языки и верования. Ариями, по мнению некоторых исследователей, могли оказаться племена андроновской культуры.

На данной территории археологический материал выделил огромный пласт андроновской культуры, так называемой федоровской группы. Носителями этой культуры и были теми скотоводами и земледельцами бронзового века, которые обитали на юге Сибири и в Казахстане во II тысячелетии до нашей эры.

Проблема происхождения андроновской-«ф» культуры дискуссионна. Существует мнение как о генетической преемственности так называемых алакульских и федоровских древностей, так и об их генетической обособленности. Нет единства и по вопросу этнических носителей федоровской культуры. Исследователями высказаны гипотезы об их древне угорской и индоиранской принадлежности, но мы не исключаем и древнетюркский след с гаплогруппой R1b – родственной для индоевропейской R1а.

Еще с незапамятных времен многие европеоидные народы кочевников могли произойти не только из праиндоевропейских, но также из смешавшихся с ними древнетюркскими племенами. По исследованиям ДНК-генеалогии, некогда представители этих двух языковых семей (праиндоевропейский R1a1 и тюркский R1b1), принадлежали единому братскому роду R1. Много тысячелетий назад оба рода вышли из Южной Сибири.

«Тюркскоязычные R1b1 мигрировали с востока, ариеязычные „праиндоевропейцы“ мигрировали с запада. В глубокой древности и те, и другие прибыли из Южной Сибири. Маршрут прибытия их в Южную Сибирь тоже достаточно проработан с позиций ДНК-генеалогии…Это же относится и к физическому типу населения, поскольку как „праиндоевропейцы“ R1a, так и „пратюрки“ R1b не только европеоидны, но и вообще принадлежат к одному роду R1. Нетрудно и перепутать, что и произошло» (Клесов А. А. Общие принципы ДНК-генеалогии. Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии. 2009).

Процесс интеграции европеоидных афанасьевцев (гаплогруппы R1a) с окуневцами (условно гаплогруппы R1b) археологами фиксируется по смешанным афанасьевско-окуневским памятникам и появлению метисных типов.

Южная степная полоса Сибири (от Оби, верхнего Чулымья до Енисея) была заселена европеоидами еще с эпохи палеолита. Значит, арии могли прийти на полуостров Индостан не только с севера, т. е. из Южного Урала и Средней Азии, но и из далекой Сибири. Их «боевые машины» в виде колесницы наводили панику на местных жителей. Упоминания об этих боевых колесницах многократно встречаются в Ведах.

В хозяйственно-бытовом плане представители этой культуры фактически не отличались от древних индоиранцев. Праарии Обь-Чулымья были больше скотоводами, чем земледельцами, хотя обладали навыками земледельческого труда. Они имели металлургические очаги в предгорьях Алатау, обрабатывали медь и бронзу, строили многоэтажные жилища (см. карта-схема № 11), а также изготавливали глиняные сосуды без помощи гончарного круга. Их социальная структура включала жрецов-шаманов, военную знать и простолюдинов. Языковая и культурная общность андроновцев, еще не разделившаяся на индийцев и иранцев, существовала в Обь-Чулымье вплоть до середины II тысячелетия до нашей эры. Эта общность и могла явиться исходной для серии арийских вторжений не только в соседний Саяно-Алтай, но и в далекие Европу, Индию и Иран.

Потомки одной из ветви обь-чулымских андроновцев займут Иран. Они и напишут в своих священных текстах «Авесты», что их прародина называлась страной Арианам-Вайджа (вар. Аирйанэм-Ваэджа, Айриана-Ваэджо, Аирьяна Ваэджо, Арйана Вэджа) и находилось это царство у некой могучей реки Даити. О местонахождении Даити и самой страны Вайджа мы поговорим чуть ниже.

В «географической» поэме «Авеста», кроме страны Арианам Вайджа, упоминается Ангра Манью – божество северного мрака и зла, который породил «Змея рыжеватого», возможно, Алу или Валу. От «рыжеватого» (красного) змея в неисчислимом множестве расплодились змеи и, вследствие заточения ими солнца и утраты силы его света, «создали холод и зиму».

У енисейских киргизов иранский Манью сохранился под географическим названием «Мана» или «Мöнi» – сказочная страна вечной молодости и вечного лета. В этой сакральной стране и был рожден «Рыжеватый», то есть Красный Змей. Другое значение слова «ала» – красный (алый). У хакасов он сохранился как Ала пиг (Ала бег) – имя родоначальника хакасского рода (сеока) «Хызыл хая» (Красная скала). Есть соблазн связать родоплеменную группу хакасов «хызылар» («красные») с «Чи-ди» («красные ди») – сибирскими динлинами, т. е. скифами тагарской культуры.

Вероятно, антропологический фактор, то есть, рыжеволосость местных племен, также мог послужить поводом называть их древнего тотема Рыжеватым или Красным Змеем. На наш взгляд, под метафорой «Змей рыжеватый», или Вала (Ала), с «демонскими» пани скрываются воинственные племена туранцев-окуневцев Саяно-Алтая. Под натиском этих окрепших племен предки арийцев «первой волны» в начале II тыс. до н. э. отправились в свой исторический поход на запад до Балкан, затем на юг – в Индию и далее в Иран.

Геродот сообщает древнюю скифскую легенду о переселении предков скифов, которых следует связывать с народом пани. Змея в народной мифологии – воплощение злого начала – символизирует враждебных пришельцев, изгнавших неких киммерийцев и невров (потомков сибирских андроновцев) из их мест обитания. Этим местом «золотого века» праариев, а позже скифских саков (сагайцев), как нам представляется, и была земля Мани или сменившая ее Мöнi (небесная земля хакасов).

Образ змеевидной Алы (Валы) – горной обители сакральной земли Мани – и мог послужить прототипом иранского бога зла Ангра Манью, породившего Красного Змея. От Рыжеватого (Красного) Змея в неисчислимом множестве расплодились люди-змеи. Предводителем этого древнесакского племени, родившимся в пещерной обители от своей матери – полузмеи Аби (Апи), и был легендарный Скиф (Скип).

Создание «холода и зимы» вследствие заточения солнца приписывалось ариями, скорей всего, демонскому племени пан, или пани, почитавшему «Змея рыжеватого» – Красного Ала бига, т. е. змеевидного Валу. Данный образ змеи и послужил причиной считать ее «божеством северного мрака», «враждебной силой и источником зла» для некоторых индоевропейских народов, включая и киммерийцев. Если верить ассирийским источникам, где говорится: «киммериец этот из страны маннеев и в Урарту вступил», то и предки киммерийцев являются выходцами из сибирской страны Мана.

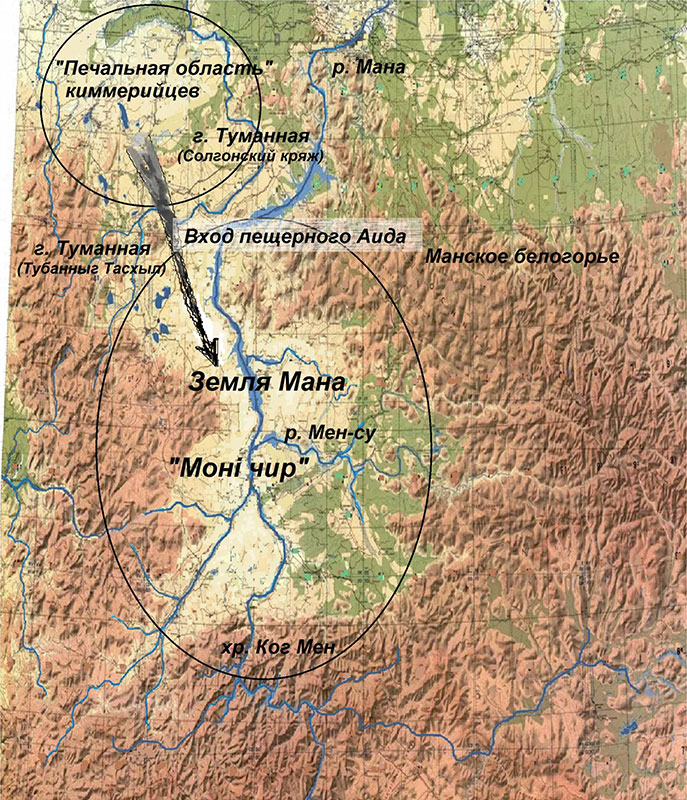

Карта-схема № 16. Киммерийская страна Манна или сибирская сакральная Мани (Мöнi) – страна мертвых и бессмертия.

Наверху, между северными отрогами горной цепи Ала (Вала – пещера) и горой Туманная (Сологонский кряж), стрелкой указан мифический вход в страну мертвых. Она проходит через современную реку Чулым, названную индоевропейцами Раса, а позже Тираса. Геродот описал «братоубийственную» битву киммерийских царей у реки Тираса, где «могилу царей можно видеть еще и поныне». Что касается захоронений киммерийцев (кимеров) или «могилы царей», то они в большом числе встречаются в этих местах.

Чуть южнее «ворот Аида», в «пещерном» святилище земли Мана находятся в огромном количестве каменные изваяния, курганные сооружения и ритуальные места, которые нужно соотносить с «манами» – душами усопших. Мы их знаем, как мани (сан., тиб., монг.) – камни с надписями или с выгравированной на них мантрой, стоящие на горах, на перевалах, в местах паломничеств.