Тайны забытых миров

Нереалистичные копыта оленя, изображенные в виде огромных ласт, не характерны для произведений наскального искусства неолита и бронзового века Сибири. Замещение ног ластами позволяет видеть в них семантически эквивалентные образы «оставленных следов».

Рис. 56. Солнечный олень и старик как олицетворения вечного круговорота Солнца.

Не удивительно, почему андроновскими племенами этот путь «по оставленному следу» или, образно говоря, «бегущий» по небосводу Закон, и был положен в основу мироздания. Если ему, т. е. Рите (хак. Ирет), повинуются все боги ариев, тогда и выход коров – «лучей солнца» – должен соответствовать данному закону.

«Убирайтесь, Пани, как можно дальше! / Пусть выйдут коровы, меняя (свое место) в соответствии с законом…». (Ригведа).

Данная ситуация объясняется тем, что картограф решил показать путь прохождения «старого» солнца по нижнему миру с запада на восток. Но и охотник, вечно идущий по следу, уже немолод в мире темноты. Утром же, с восходом солнца, мифологические существа показаны уже иначе, преобразуются. Так выглядит животное (скорей всего, это солнечная корова), движущееся с востока на запад по верхнему миру. Его решили изобразить сверху согбенного старого «мира», опирающимся задней ногой на посох (символ уходящего времени), а передней ногой на горб старика (символ опоры и порядка вечного круговорота солнца). Этого старца мы знаем, как сибирского бога-охотника Мани.

В поэме «Одиссея» есть описание земли, где почти постоянно светит солнце и где один чабан (см. тюр. «шо/пан» – пастух) скрывается со своими овцами на закате дня.

С течением времени древняя зооморфная модель мира все более и более отходила на задний план, теснимая иными космологическими концепциями. В виде пережитков она сохранилась также в гимнах «Ригведы». Значит, обогащение и наращивание некоторых мифологических (порой исторических) образов из «Ригведы», включая сюда и лингвогеографические названия, происходили в глубине сибирских таежных просторов Южной Сибири.

Религиозно-мифологическое мировоззрение крайне консервативно: даже много столетий спустя после исчезновения первобытного образа небесного оленя, преследуемого охотником, его отзвуки еще долго дают о себе знать в мифах «Ригведы». Что касается представлений о солнце в облике сохатого, то оно претерпело трансформацию в несколько ином, более сложном виде коров – «лучей солнца».

Возможно, каменная карта создавалась на завершающем этапе окуневской и на заре андроновской культуры, когда «солнечный» олень (лось) древнейших лесных мифов начал заменяться чулымскими андроновцами-скотоводами солнечным быком или коровами – «лучами солнца».

Эти древнейшие образы из «каменной» карты отчетливо прослеживаются в мифологии и фольклоре индоевропейских народов. Не потому ли окуневские картографы – паны на карте решили изобразить солнечного оленя и старика меньших размеров относительно их «горно-речных» богов верхнего и среднего миров. Впрочем, это касается всех петроглифов «нижнего» мира, где люди и животные теряются среди впечатляющих личин – богов пани. Конечно же, на карте окуневские божества и люди заняли более высокое положение по сравнению с низшим рангом андроновских богов и степных индоевропейских общин. В этой обители только андроновский Индер (Индра) выделяется своим более крупным (антропоморфным) размером.

Если олень древнейших лесных мифов был заменен сибирскими андроновцами солнечным быком или коровами – «лучами солнца», тогда и небесный охотник Мани («первочеловек») вполне мог быть замещен Арья/маном или Эрменом. Этимологическая связь сибирского имени Мани с индоевропейскими Манами, т. е. родственность их, так же выглядит убедительной.

Этот небесный охотник Мани осуществляет те же божественные функции, что и ведийский Арья/Ман (Араман), т. е. так же создает дни и ночи – вечный круговорот времени. Как и индийский Арьяман (Солнце), сибирский Мани считался примером выполнения своих обязанностей, он «ровно в полночь…отнимает у него день и приносит его на землю», одним словом, управляет движением времени. Подтверждением этому является рисунок посоха старика. В архаической древности главным атрибутом времени был посох, часто изображаемый палкой с развилкой на конце.

О деятельности сибирского Мани, но уже как Арья/Мана – царя предков в ином мире, говорится в индийской литературе. Как мы помним, Сарама (хак. Сарамжин) сопровождала души мертвых в иной мир. Здесь это не хищник потустороннего мира, а путеводитель – справедливый судья, которому тоже отводилась, скорее всего, роль одного из «хозяев» земного мира и одновременно посредника в общении с миром небесным.

Быть может, андроновцы Обь-Чулымья и называли своего солнечного бога-путеводителя Арья/Ман, который фигурирует в эвенкийском фольклоре как охотник-богатырь Мани. В иранской «Авесте» этот Мани, вечно преследующий «солнечного» лося (оленя), трансформируется в бога Арихмана или в зороастрийского Аримана – в зловредное божество «северного мрака и зла». Вероятно, он и был причиной пленения «солнечного» оленя и заточения его силы – лучей света – в мифическую скалу, вследствие чего будто бы и «созданы холод и зима». Кстати, Арихман (по «Авесте») и явился прародителем «рыжеватого» (Красного) Змея.

Из всего выше сказанного можно предположить, что речь идет об одной из характерных особенностей мировоззрения или мировосприятия манов Сибири, а позже и панов как этноса. Концепция бессмертия или обожествления души предков (первочеловека), связанная с терминами или с корнем «ман», принадлежит, вероятнее всего, манам – древнейшим обитателям юга Сибири, включая и Саяно-Алтай. Многие народы Сибири называли себя манами, т. е. людьми или человеком. В такую же консервативную систему или концепцию оказывается включенным и родовой предок – первочеловек, родоначальник людского рода и, наконец, первопредок человечества.

Не только название родовых предков происходят от этого корня «ман», но также понятия, связывавшиеся в мифологическом сознании с именами душ умерших предков. Возможно, все они различные воспроизведения саяно-алтайской «Маны».

Позже потомки тех манов, скорей всего афанасьевцев, коих некоторые историки причисляют к андроновцам-«ф» Обь-Чулымья, начнут главенствовать над многими племенами Евразии. Эти дальние или «крайние» андроновские племена и создадут аристократический пласт только что рождаемого раннеклассового общества. Вот они-то и могли идентифицировать себя словом man. От них пошли этнонимы многих народов, о чем шла речь выше.

Самоназвание «ман» (человек/люди или я) стало идентификацией так же и первых мифологических людей – первопредков. Приведем список некоторых персонажей, возможно, своими истоками так или иначе связанных с фигурой согбенного человека на главном камне алтаря Мугур-Саргола.

1. Ману (Манус) – первопредок человечества (по ведийским мифам, он был первым царем людей и первым принес жертвы богам). Many (санск.) – «человек».

Напомним его дальних «родственников»: Манн – праотец народа (по представлению германцев); man (нем.) – человек, мужчина; Ман – покровитель родов (по представлению хетов); маны (manes) – души предков (по представлению римлян и греков). Сравните, мöнi – шаманские духи (по представлению хакасов); Эрмен – творец душ диких промысловых зверей и домашнего скота (по представлениям алтайцев). Ср. инд. Арьяман.

2. Пан или Панг/Банг (по представлению кетов) – первочеловек. Позже стал этнонимом «пан». Сравните, «пан» (др. – тюр) – люди, народ.

3. Андроновский старец (мудрец) Брихаспати, который выводит наружу «солнечных» коров из пещеры Валы (потустороннего мира).

4. Цаган Эбуген – белый старец (монгольский термин «эбуген» означает «родовой предок»). Это покровитель всех живых существ, глава духов – хозяев земли и воды. Согласно народным представлениям, в прошлом он являлся большим белым шаманом, прожившим праведную жизнь и в дальнейшем канонизированным в буддизме. Цаган Эбуген был одним из наиболее популярных ламаистских божеств.

В центре поселения андроновцев Причулымья (см. карта-схема № 11, на нижнем ярусе – 14) мы видим жилище особенной конструкции – башня срубной постройки. Оно показано в композиционной связи с фигурами людей, которые ведут за повод коров (слева от жилища), а также «плененную» солнечную корову. Если присмотреться внимательно, у этой коровы, ведомой человеком, можно заметить вместо рогов круг с точкой – символ солнца. Солнечная корова с солнечным диском на голове изображена по линии движения (справа налево) другого зооморфного солнца – оленя с короной золотых рогов (символа солнца). Есть и другие животные, так или иначе сочетающиеся с башней.

Если представить горизонтальную линию, соединяющую двух солнечных животных (оленя и быка), то она пройдет через вертикальную трещину – некую границу нижних миров. Наша воображаемая линия (прерывистая) отобразит путь солнца, которая пройдет поверх храма-башни.

Карта-схема № 15. Путь Солнца через андроновские поселения (показана прерывистой линией).

Можно также заметить, что в эту же прямую (от «солнечного» оленя и следующего за ним старика, затем горной козы с крупными рогами, далее андроновского Индры, схватившего козлоподобного Пани) ложатся рисунки быков. Об одном из них (в виде сплошного пятна с рогами) под названием «Батенев бык», мы рассмотрели в начале книги.

Как мы уже писали выше, культовая сущность вывешивания шкуры освящаемых (священных) животных на скалах связывалась с обрядом освобождением солнечного быка (коровы) – лучей Солнца.

Изображение козы (тюр. «теке», «туке») между «солнечным» оленем и «андроновским» человеком, как нам представляется, – это всего лишь метафорическое указание на первопредка (в образе тотемного животного) народа пан, осевшего в сакральных землях Ман-су («живая вода»). Смотрите выше: «со» («су») – вода; выражение «чир-су» (земля воды) – в значении «родина». Кстати, хакасский мотив о «живой воде» (мöнi cуу) в реальных верховьях реки Томь предстает как яркая сказочная аналогия другой (кетской) «живой воды» из Земли Томам (см. выше).

Вот краткое упоминание легенды, представленной в китайской летописи Чжоушу: «Предки Тюкю (туке) происходили из государства Сo, лежавшего севернее Хуннов. Вождем племени государства Сo был Абанбу…».

Напомним, прототипом Абана (А/пана), предка древних тюрков-тукю («теке» – козел), был козлоподобный Пан или рогатый Кер/мес, в чьих пещерах содержались «солнечные» коровы. Связь саяно-алтайского Пана с магической, шаманской сферой, с богами (изначально земных сил) косвенно подтверждается сохранившимся в кетском фольклоре понятием «Панг» («Банг») (первочеловек) или «бангос» (кет.) – особые верховные служители шаманского культа.

Что касается конструктивной особенности андроновского жилища, изображенного многоэтажными или ярусными башнями (расположенными одна над другой треугольными формами). Судя по рисункам на карте, на нижних этажах таких башен (имели двускатную крышу) содержался скот, в середине жили люди, а верхние предназначались для обороны от неприятелей и наблюдения за местностью. Каждая из таких башен-жилищ воспринималась как крепость.

Создателями таких жилищ могли быть индоевропейские турваши. На карте есть географическая определенность: в этом районе (если верить нашей карте, см. 14) могло находиться значительное число андроновских поселений (андроновская археологическая группа), что подтверждается археологическими находками и захоронениями.

Основным занятием населения района д. Андроново (Причулымья), т. е. в стране турвашей, было скотоводство (мелкий и крупный рогатый скот). Значит, бытовая жизнь у этих племен могла быть построена на основе степных условий кочевых общин. Потребность в «многоэтажных» жилищах со смотровыми надстройками была обусловлена, очевидно, необходимостью наблюдения за равнинной местностью, т. е. охраны пастбищных угодий. От кого они защищались, мы уже можем догадаться.

Наличие у андроновцев-«ф» в Причулымье долговременных жилищ столбовой конструкции позволяет предполагать у них менее подвижный образ жизни, чем у их западных соседей Барабинской низменности. В лесостепном Зауралье, в археологической Барабе, нет ни одного сохранившегося собственно андроновского-«ф» поселения. В целом, следует отметить, что все поселения андроновской-«ф» культуры на юго-востоке Западной Сибири содержат только культурный слой, реже хозяйственные ямы, и ни на одном нет остатков жилищ.

Значит, в отличие от временных переносных жилищ (легкой конструкции) кочевников Обь-Чулымья, деревянные срубы представляли собой форму постоянного, стационарного жилища. Причину такого положения вещей нужно связывать с распространением в предгорьях северного Алатау или верхнего Чулыма примитивного земледельческого хозяйства. Наряду с развитием скотоводства и первых навыков земледелия, появились боевые колесницы. Конечно же, индоевропейские степняки хорошо знали обработку металла, который доставлялся из соседних гор Алатау.

С созданием колеса андроновцы получили возможность перемещаться на значительные расстояния. Это новшество, несомненно, способствовало их усиленному и достаточно быстрому продвижению на запад. Упоминания об этих «боевых машинах» многократно встречаются в Ведах. Вспомним приглашение Ашвинов из восточного царства Турваши «на быстроходной колеснице с первыми лучами солнца».

Так и на Саяно-Алтай проникли техника обработки металла, гончарное искусство, люди узнали о колесе, стали разводить крупный рогатый скот. Этим же путем распространились и навыки возведения башенной срубной постройки. По мнению ученых, башня как элемент культуры родового строя проникла на Саяно-Алтай вместе с афанасьевско-андроновскими племенами – носителями южных культурных традиций и скотоводческого образа жизни.

Башенные постройки, иначе говоря, крепости, могли возникнуть только в условиях классового общества. Формирование крепости – это одновременно и формирование общества, в котором уже имеется сложная социальная структура и появляются классы. Социальная структура ариев Сибири включала военную знать, жрецов и простолюдинов.

Часть третья

Солнечные реки с «первыми лучами света» из Алатау

Есть смысл остановиться на гидронимах некоторых рек Алатау, названных южносибирскими индоевропейцами водами-светами, лучезарными реками или реками-зорями. Это небольшое отступление имеет историческое значение для дальнейшего повествования о восточных границах царства андроновских племен и пещерной Валы – горной обители племени пани.

Некоторые воды-светы (солнечные реки) крепко связаны с ведийской географией «Ригведы», хронологически близкой по времени андроновской культуре юга Сибири.

Согласно преданию, бог Индра сокрушает змея (Вритру), преградившего скалой Вала путь семи рекам ариев. В этой Вале, как мы помним, так же содержатся демонами Пани богатства ариев – коровы и утренние рассветы. В мире воцарился мрак, ибо коровы те были лучами зари. Индра пробил копьем-ваджрой скалу Вала и выпустил на волю не только их коров, но и семь лучезарных рек ариев-солнцепоклонников. Вслед за этим утренняя заря Ушас сменила сестру Ночь.

Чтобы проследить общую связь священных рек и солнце (зари), можно остановиться на следующих отрывках из «Ригведа» VII.90.4: «Зори взошли совершенные в своем сиянии и беспорочные; размышляя, они (Ангирасы) отыскали широкий Свет; они, возжелавшие, открыли простор с коровами, и воды для них потекли с небес». В гимне I.72.8 говорится: «Истинной мыслью семеро Могучих с Небес (семь рек) познали Закон истины и познали врата блаженства; Сарама нашла крепкий широкий (загон) с коровами, и благодаря этому наслаждается род человеческий». В гимне к Индре и Марутам (I.100.18) мы читаем: «Он вместе со своими светлыми соратниками завоевал поле, завоевал Солнце, завоевал воды».

В гимне к Индре (I.32.12): «О Герой, ты завоевал коров, ты завоевал Сому, ты дал свободно течь семи рекам». В гимне к Агни (V.14.4): «Агни, родившись, запылал, истребляя дасью, Светом (разгоняя) Тьму; он нашел коров, воды и Свар». В гимне к Индре и Агни (VI.60.2): «Вы двое сражались за коров, за воды, за Свар и зори, что были похищены; о Индра, о Агни, вы присоединяете (к нам) страны света, Свар, яркие зори, воды и коров».

Что это за «широкий загон» для коров – «лучей света» (заря), названный андроновскими ариями сваром? Выше мы отметили, речь может идти о территории Хакасско-Минусинской котловины. В этих отрывках среди завоеваний Индры наряду с коровами – «лучами света» мы видим и некие реки (воды), упоминаемые часто с зарей. Вернее, образ «семи рек» сосуществует в «Ригведе» с представлениями об изначальном Свете, Заре или просто Солнце. Из этих примеров становится ясно, насколько тесно связаны друг с другом символы воды (реки) и света (иногда зари или рассвета).

Что касается этимологии слова «рассвет», означающего время перед восходом солнца, начало утра. Оно образовалось, по мнению лингвистов, от существительного «свет», которое имеет праславянские корни svetъ. Доказано родство с древнеиндийским cvetas – светлый, белый. Это слово содержит следующие части: приставку «рас» и корень «свет». На наш взгляд, расклад происхождения слова таков. Первую часть этого слова «рас» нужно выводить от «расы» (сан. – вода) и «роса» – мелкие капли влаги, оседающие на почве при наступлении «первых лучей» утренней зари перед восходом. «Первые» прохладные капли воды (росы) образуют воды.

Как мы помним, именно Вала из восточной ойкумены вмещала подземные воды, которые боги ночью поднимали на небо и изливали оттуда в виде дождя и росы. Роса – прохладная капля воды. Отсюда и название «раса» – вода.

Значит, индоевропейские понятия «роса» и «раса», связывавшиеся в мифологическом мышлении праславян с первой водой «раса», восходят к значению «первый» (изначальный). Происхождение этих «роса» и «раса», в свою очередь, не находит иного объяснения, кроме как от слова-числительного «рас». «Раз/рас» – один (о количестве при подсчете, «раз», «два», «три» и т. д).

Размышления о сакральности изначального числа «рас» (первый) уводят нас в «философию» древних о последовательности сотворения мира. Позже этот смысл стал означать высшую степень признака или явления, например, «раз/молодец», «раз/долье», «рас/свет». Конечно же, ее глубокий смысл хорошо отражается в этимологической связи со словом «свет», т. е. ранний (первый) свет, т. е. рас/свет.

Можно предположить, что «Мрассу», вернее, «Мар/рас/cу», обозначавшее «воду – рас/свет», получило свое название от Mar или Marici (сан. – лучи света) или от самого восходящего солнце (maricin – солнце). Нет сомнения, корни данного слова тянутся к индоевропейскому «мар», связанному с первыми лучами света. По легенде алтайцев, Мрассу рождена от лучей света.

А сколько на территории Евразии рек с названием на «раса»? Наибольшее число географических объектов с такими гидронимами в Кемеровской области и в западной части Хакасии. Здесь находятся более двадцати рек, три озера и четыре горы.

Индоевропейский географический термин «рас» на указанных территориях имеет значение «река» или «вода». Элемент «рас» считался непереводимым. Такого географического термина нет в кетском, угорском, самодийском и тюркских языках. Данное слово могли привнести индоевропейские андроновцы.

Мы назовем некоторые гидронимы на «расу», связанные так же со средой обитания пани, которые упоминаются в «Ригведе» как племя у реки Раса.

Формант «рас» встречается в ряде названий рек: Кимрас, Ольжерас, Растай, Симрас, Ростат, Израс, Кяраса, Ак Марас (гл. исток Мрассу) и т. д. Простое перечисление таких слов потребует пространного исследования и изложения, мы же вынуждены ограничиться здесь указанием нескольких категорий таких слов.

Река Мрас-су – левый приток Томи. Есть несколько толкований этимологии гидронима. Некоторые переводят название как «желтая река», но «желтая река» по-шорски – Сарыг-су. Связывают с шорским словом «парс» – барс, напоминая о том, что река быстра, как этот зверь, и прыгает с камня на камень. Однако барсов никогда в бассейне Мрас-Су не водилось, как и в Шории вообще. Шорцы именуют Мрас-Су еще Прас и Пырас. Формант «пы» в варианте Пырас имеет будто бы кетское происхождение и означает кедровый.

Река Ак Марас – главный приток р. Мрассу (т. е. от нее продолжается Мрассу).

Река Порос – левый приток Томи. Название образовано от кетского «пы» – кедр, кедровый, и древнего географического термина «рас» – река. Следовательно, Порос (из Пырас) – «кедровая река».

Река Порос – левый приток Пурлы (бассейн Мрас-Су). О происхождении названия смотрите выше.

Река Израс (по хак. Эзiрас) – приток реки Бельсу (бассейн Томи).

Река Су-мрас – правый приток Мрас-Су. Название образовано от шорского географического термина «су» – река, и первой части гидронима Мрас-Су, Мрас (см. Мрас-Су).

Река Симрас – приток р. Мрассу.

Река Ольжерас – правый приток Усы (бассейн верхней Томи). Гидроним «рас» имел значение «река». Южносамодийцы присоединили собственный геогр. термин «жу» – река. Следовательно, какое-то время река именовалась Журас («река-река»). Пришедшие в эти места кеты-ассаны усвоили название «Журас» и добавили свой геогр. термин «ул» – река. И стала река называться Улжурас – «река – река – река». В процессе усвоения названия предками шорцев, а затем и русскоязычным населением, получена совр. форма названия – Ольжерас. Есть вариант реки Очырас (монг.). (Коренное название Ольжерас было заменено новым Междуреченск).

Река Верхнекимрас – правый приток Усы. Ниже по течению в Усу впадает река Кимрас (Кибрас). Русское слово «верхне» указывает как раз на этот факт. В основе второй части названия «кимрас» древне сибирские геогр. термины «ким» («кем», «хем») – река, и «рас» – река. В таком случае Кимрас – «река-река». Река Кибрас (Кемеровская область), река Чормрас (верховья р. Мрассу).

Река Растай – река в бассейне Кии. В основе названия термин «рас» – река. Конечный элемент «тай», видимо, восходит к кетскому «тай» – холодный. Тогда Растай – «холодная река».

Есть река Малый Растай – небольшая река в бассейне Кии. Определение «малый» указывает на незначительную величину реки по сравнению с рекой Большой Растай.

Река Кяраса – река бассейна Бии. В основе названия древний индоевроп. геогр. термин «рас» – река.

Река Ростат – правый приток Берикуля (бассейн реки Кии). Первая часть названия образована от индоевроп. геогр. термина «рас» – река. Формант «тат» (река) и – кетско-пумпокальский геогр. термин. Следовательно, Ростат (из Рас/тат) – «река-река». Озеро Сарас-кюль (Сар/рас) по реке Белый Июс.

Река Сарасет (Сар/рас/сет) – река в басс. Мрас-Су. Название «сар» образовано от индоевропейского географического термина sara – утренняя заря, и кетского геогр. термина «сет» – река. Сравните также, sar (сан.): 1) течь, струиться; 2) идти, бежать. Saras (сан.) – озеро, пруд; saraa (сан.) – ручей.

Следовательно, Сарасет (из сара/раса/сет) – «река-заря». (Некоторые исследователи выводят от шорского геогр. термина «сарыг» – желтый и «сет» – река.)

Река Нарас – приток реки Джой (Бейский район).

Река Орасук (О/рас/сук) – приток реки Хан-Тегир (Бейский район).

Река Орасук – приток реки Матур (Таштыпский район). Историческая родина сеока (рода) табан.

Река Орсук – приток реки Джой (Бейский район).

Река Порсырас – 1. ручей Барсугаш – приток реки Огур (Бал. р-н), 2. ручей Барсугаш – приток реки Енисея около дер. Ирджа (Нов. р-н).

Река Потрас-Тура – по реке Енисей в устье Тубы (Минусинский район). От названия реки происходит д. Потрошилово.

Озеро Сарас-кюль (Сар/рас) по реке Белый Июс (Орджоникидзевский район). Озеро Урастай в Койбальской степи в урочище Борки (Алтайский район). Озеро Аврас около аала Кобежиков (Ширинский район).

Формант «рас» встречается и в географических топонимах гор: гора «вершина Израсса» (возле Междуреченска, между реками Томь и Уса), гора Калбурас (по реке Уса), гора Сарасет (Сар/рас/сет), гора Орас (Ширинский район). По мнению В. Я. Бутанаева от названия аала Майрас-тура (Май/рас) происходят деревни Марьясово и Новомарьясово.

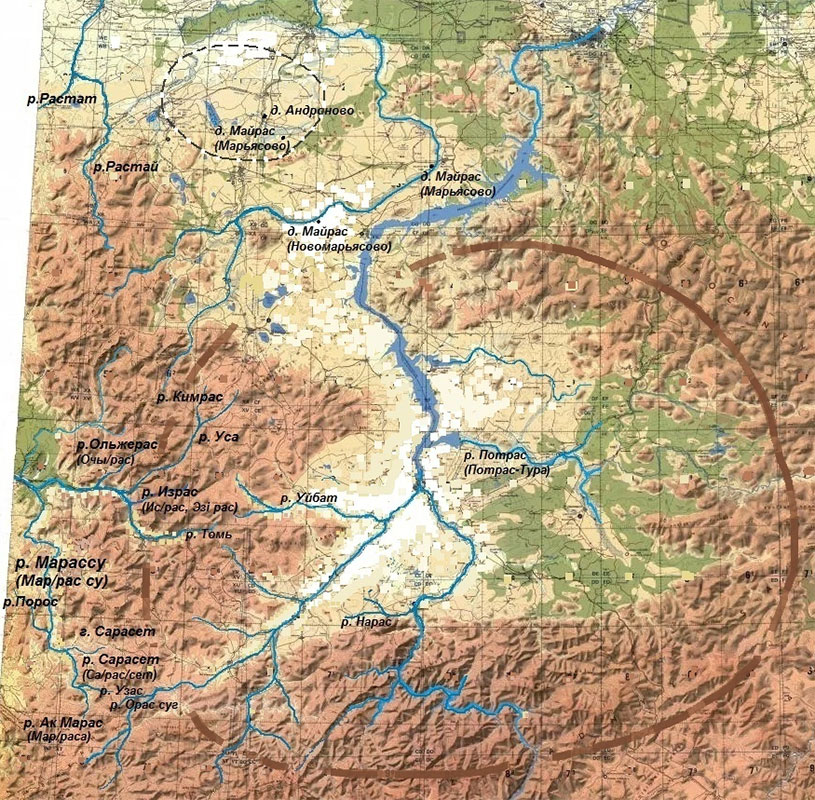

Карта № 5. Индоевропейские гидронимы на «расу» у границ Валы (Алатау) народа пани (упоминаются в «Ригведе» как племя, обитающее за рекой Расой).

На границе Кемеровской области и Республики Хакасия, проходящей по отрогам хребтов Алатау, т. е. в местах расселения андроновских племен и народа пан, некоторые реки так или иначе связаны с рассветом или восходом Сурии – «первыми лучами Солнца».

Гидронимы этих рек происходят от названий «лучезарный», «рассвет» (иногда «солнечный»). Это реки бассейна Мрассу и Томи: р. Мар/раса (ср. marici – лучи света), р. Уса (ср. usa – сверкающий, сияющий), р. Узас (ср. usas – утренний свет), р. Ушайка, р. Учас, р. Суртаиха, р. Сура или р. Сюрь (сурия – солнце; sura – вода).