Тайны забытых миров

Правда, были и исключения. И одним из таких важных отступлений от общих правил как раз и явилась территория Саян, где с конца III – нач. II тыс. до н. э. происходит возникновение загадочного народа, относимого к кругу сибирских монголоидов. Случилось это, как можно предположить, с появлением племен пани именно во времена окуневской культуры. Материальную культуру этого этапа ученые условно именуют окуневской по названию аула Окунева на реке Уйбат, где были раскопаны первые могилы людей этого типа. Про реку Уйбат мы упомянули вскользь еще в начале в связи с угоном коров, когда собака Сарама вышла на их след по р. Уйбат (Уй/пад – след коровы).

Антропологические материалы показывают принадлежность окуневцев, к которым мы причислили панов или более поздних табанов, к так называемой туранской расе. В то же время выделяются западные (европеоидные) черты окуневских панов (табанов), но они трактуются учеными неоднозначно. Определенно ответить на вопрос об этническом происхождении панов (пани) вряд ли получится, ведь на самом деле из-за текучие миграции, а также частых военных конфликтов наблюдалось постоянное смешение кровей. Кстати, табаны (табыны) – потомки более древних панов эпохи бронзы – относятся к южносибирской расе, являющаяся переходной между европеоидной и монголоидной. В отличие от близкой ей уральской расе, они с веками стали отличаться большей выраженностью монголоидных черт.

В продолжение ко всему сказанному возникает закономерный вопрос: не скрываются ли за окуневцами «демонские» племена пани, а за андроновцами – их враги арии? Как нам представляется, «демонские» пани вполне могут соотноситься не только с археологическими окуневцами, но и с туранцами. Обо всем этом речь шла в предыдущих разделах книги. Здесь же уместно на время отвлечься от затронутой темы о древнейшем прошлом таинственного народа пани и вернуться к началу, чтобы в общих чертах разобраться в исторических условиях Саяно-Алтая.

Многими историками считается, что неоднократный приток населения с запада и юга содействовал тому, что Хакасско-Минусинская котловина в эпоху неолита и бронзового века стала передовым северо-восточным форпостом западного историко-культурного мира, населенного древними европеоидами. К востоку от Саяно-Алтайского нагорья вплоть до берегов Тихого океана расселились носители различных типов монголоидной расы. Широкому и разностороннему культурному взаимодействию с народами отдаленных регионов Евразии способствовало не только срединное расположение между Западом и Востоком, но и создание здесь в бронзовом веке довольно развитых культур производства и быта степных енисейцев.

Возникновение и развитие археологической окуневской культуры (рубеж III–II тыс. до н. э.) признаны величайшими загадками мира. Памятники в виде каменных изваяний того времени – одно из наиболее ярких явлений в культуре Сибири эпохи ранней бронзы. Неведомый народ создал неповторимую изобразительную культуру, где каждое изваяние – миф. Не таинственное ли «демонское» племя пани из «Ригведы» было в действительности окуневцами Сибири? И откуда им появиться на Саяно-Алтае, что это был за народ? Непрост ответ на этот сложный вопрос. Попробуем внести хоть какую-то ясность.

Пани характеризуются ариями как демонское племя, значит, к андроновцам они изначально прямого отношения не имели. Судя по текстам «Ригведы», пани – не арийское племя.

Пани: «Что это за Индра, о Сарама? Как выглядит (тот), чьей вестницей ты примчалась сюда издалека?» К одному из главных богов индоариев Индре пани относятся подчеркнуто безразлично, с пренебрежением. Они не признают требования воинственного Индры, главного бога ариев. У иранцев XIII–VII вв. до н. э. и славянских народов Индра также представлен, но лишь как демон. Попытки установить этническую принадлежность, географию обитания и образ жизни паниев предпринимались многочисленными исследователями.

«Некоторые исследователи отождествляют паниев с иранским племенем парнов, обитавшем на Оксе (Амударье). Высказываются также предположения о дравидийском происхождении этого этнонима» (Темкин Э., Эрман В. Мифы Древней Индии. М., 2002).

Что еще можно сказать о племени пани? На первый взгляд, ничего! Скорее всего, пани появляются впервые в истории только в середине II тыс. до н. э. и, по-видимому, уже как реликт, сохранившийся как пережиток древних эпох, оставивший заметный след в истории андроновской культуры. Значит, и у пани должен был произойти когда-то свой взлет, но когда это было? Там, где материал обилен, как в истории поздней античности и средневековья, эта задача относительно легка, но уже для II тысячелетия до н. э. приходится довольствоваться приблизительными доводами.

В качестве одной из теорий происхождения ведийских пани автор предлагает рассмотреть древнетюркскую версию с некоторой примесью индоевропейского и древне угорского. Казалось бы, фантастическая идея. Но у нас есть ряд оснований верить этому изложению предыстории пани, которая базируется на целом ряде как этнографических, так и археологических свидетельств.

По источникам «Ригведы» трудно установить, является ли упоминаемое этническое обозначение народа пани самоназванием или названием, которое употребляли только индоевропейские племена. Сомнение вызывает ненадежность названия «пани», так как по нему невозможно восстановить этническую и языковую историю этого народа.

Народ пани, равно как и тайна его имени, привлекают внимание многих ученых. Однако, никто из исследователей не уделил должного значения тому факту, что рассматриваемое нами «демонское» племя пани из «Ригведы» могло быть этническим названием реального народа южной Сибири. Скорее всего, под «демонскими» пани скрываются воинственные племена Саяно-Алтая, вынудившие часть афанасьевских племен (предков арийцев) в начале II тыс. до н. э. (чуть позже в лице андроновских племен) отправиться в свой исторический поход на запад до Южного Урала, затем на юг – в Индию, далее в Иран и Европу.

Если провести воображаемую линию от Северной Индии на «северные» широты через Среднюю Азию (перевалив горы Гиндукуша и Памира) до южного Урала и северной части Казахстана (предположительные места обитания андроновцев) и далее продлить ее на восток, то она выйдет к интересующему нас региону – северному нагорью Алатау. А что было там во II тыс. до н. э.? История молчит, и тогда берет слово археология. Здесь окончился неолит и наступил бронзовый век, охота сменилась скотоводством со стойловым содержанием животных, началось мотыжное земледелие, создалась археологическая культура, условно названная окуневской. На наш взгляд, именно эта древне сибирская культура должна хронологически совпасть с существованием племени пани, упоминаемого в «Ригведе» как враги ариев. Значит, чтобы лучше понять, кто такие пани, следует уделить должное внимание археологическим памятникам Сибири, изображения на которых позволяли бы толковать их как связанные с представителями этой культуры.

Возможно, комбинируя археологические данные петроглифических изображений юга Сибири и сообщения письменных источников «Ригведы», мы сможем установить географию обитания, этническую принадлежность народа пани. Вернее, истоки происхождения «демонского» племени пани следует искать в древних рисунках грибовидных и рогатых ритуалистов на писаных скалах Саяно-Алтая.

«Десятки, сотни танцующих человечков петроглифов Сибири бронзового века имеют три типа головных уборов: рогатые, грибовидные или лунообразные, и лучистые. Рогатые – трехрогие, двурогие, однорогие – существуют в петроглифах тайги, грибовидные – в петроглифах степи, от Монголии до Кавказа и средиземноморского мира…Высказывались предположения, что танцующие человечки в грибовидных уборах, имеющих форму галлюциногенных грибов, являются изображениями духов. Как свидетельствует индоевропейская мифологическая традиция, подобные грибы использовались для приготовления ритуальных, наркотических напитков, вводивших шаманов в состояние транса» (Окладникова Е. А. Тропою Когульдея. Л.: Лениздат, 1990).

Традиции воспроизведения «грибовидных» жрецов или шаманов широко распространены в наскальном искусстве бронзового века Алтая. Наличие «гриба» над головой или просто такой формы головы ритуалистов отличает писаные скалы из степей долины Каракола и горы Калбак Таш Горного Алтая. При внимательном рассмотрении таких писаниц становится несомненным, что здесь мы имеем дело с памятниками, не относящимся к изображениям реальных головных уборов.

По-видимому, подобные рисунки на скалах – это шаманы, исполняющие магические хороводы в состоянии экстатического опьянения грибом.

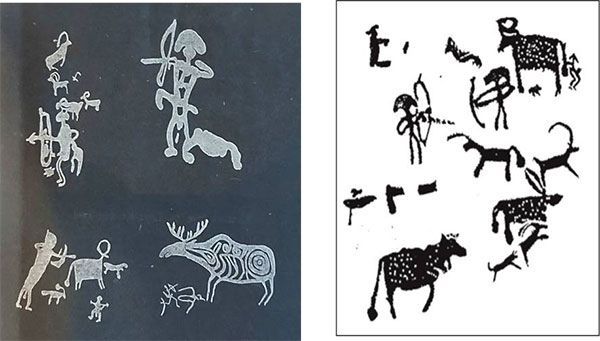

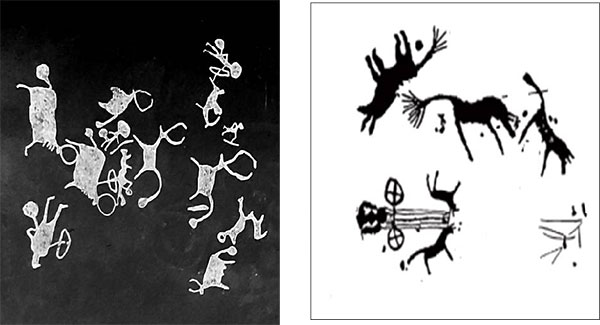

Рис. 25. Различные изображения пани с особым типом грибовидных головных уборов.

Рис. 26. «Грибовидные» пани, они же великие лучники-охотники (Калбак-Таш, Алтай).

Основная идея ритуала опьянения или вхождения в транс одно и тоже: магические действия направляются непосредственно не самим объектом, т. е. шаманом, а его мифическим заместителем. Этим заместителем является, как мы можем предположить, средство опьянения – гриб, символический образ которого показан на головах танцоров-ритуалистов.

Конечно, язык неразрывно связан с изобразительным искусством, с мифологическими представлениями. Поэтому при изучении этих рисунков необходимо учитывать не только обрядовый (ритуальный) аспект, но и аспект языкознания.

Некоторые исследователи трактуют эти петроглифы на скалах как шаманов-ритуалистов в состоянии экстатического опьянения. Вероятно, от них этимологизируются слова «пан» (сан.) – уважать, почитать, восхвалять; «пан» (слав.) – господин; «пьян» (слав.) – пьяный; «пантхаки» (иран.) – парсийские жрецы, а также «бангос» (угор. – кет.) – шаман. Корень «пан» чрезвычайно древен и присутствует не только в окрестных языковых семьях Сибири, но и в индоевропейских языках.

Археологические, мифологические и этнолингвистические материалы подтверждают существование «первых людей» (банг – первочеловек) или народа пан (тюр.) – люди, Апангиу – праотец тюрков, великих шаманов (бангос – шаман), бангоденг (енис. кет.) – земляные люди. Ведь некогда, как и угро-кетоязычные банги (земляные люди), и тюркский аристократический род А/пангиу считал себя порождением Земли или выходцами из апана (норы, пещеры). Их предков индоевропейцы эпохи бронзы могли называть пани, обитателями пещерной Валы – прообраза первого клочка Земли.

Вполне может статься, что недавно обнаруженные материалы археологии по содержанию могут быть архаичнее таких известных письменных памятников, как «Ригведа». Как нам кажется, в изображениях человечков в особых типах рогатых и грибовидных головных уборах мы имеем иллюстрации к образу Пани из мифа «Ригведы». Обращение к петроглифическим материалам археологии все же позволяет выявить происхождение многих слов и терминов, отраженных в «Ригведе».

Если принять во внимание гипотезу об южносибирских корнях «пани», тюркского значения «пан» (народ) или «та/бан» (горные люди), а также жреческих сословий «панг/банг» (угор. – кет.), «пантхаки» (иран.), можно заключить следующее. Скорей всего, истоки петроглифических сюжетов «грибовидных» (панга – гриб) и «рогатых» (панты – рога) человечков (панде – человек) ведут именно в эпоху бронзы, к временам окуневско-андроновской культуры Южной Сибири. Анализ этимологии выше указанных слов говорит об этногенетических связях племени пани с сибирским народом пан. Именно в этих рисунках, как мы можем предположить, сохранился древний языковой субстрат – остатки языка народа пан, жившего исконно на территориях, подвергшихся впоследствии освоению другими народами и племенами.

Значит, мифическое племя пани или пан (панг/банг), удерживающее коров в пещере Вале и в чьих именах заложено магическое «панкх» (опьянение), так или иначе связано с грибом панга, являющемся их атрибутом. Конечно же, легендарные пани были известны индоевропейским племенам Сибири гораздо раньше, чем их название появилось в хрониках индийской «Ригведы».

Великие шаманы, они же воины-лучники, облачены именно в грибовидные уборы, которые подчеркивали высокий религиозный авторитет их обладателей – панов или, как напишут в «Ригведе», пани. Эти паны или пани снискали большое уважение у многих народов Евразии. Отсюда и происходят ведийское слово «пан» (сан.) – уважаемый, почетный, а также авестийское «спэнта» (иран.) – святой, благой.

Наличие в наскальных композициях опьяненных танцоров-жрецов Пан/Панг/Банг с грибовидными уборами перекликается с угорскими словами: «панкх» (вогульское, мансийское) – опьянение, гриб; «панга» или «панго» (мордовское) – гриб; «понго» (марийское) – гриб. Все эти рассмотренные слова из Древней Сибири в Иране стали обозначением конопли – бангха, т. е. другого наркотического средства опьянения. Возможно, пантхаки – парсийские жрецы из Ирана – использовали опьяняющий напиток хаому из мухомора, т. е. гриба «панкх» или «бангха» (конопли). По-древнеиндийски этот напиток назывался «сома». Выскажем предположение, в далеком прошлом индоевропейские племена Обь-Чулымья так же принимали участие в сценах, связанных с обрядом опьянения грибами.

Отсюда возникает вопрос, в каком отношении данные образы служителей первобытных культов находятся по отношению к тюркскому слову «пан» со значением «люди», «народ»? Не является ли это последствием расщепления некогда единого образа Пани из «Ригведы» или же Пана из далеких прошлых народов Сибири?

А что, если южносибирские петроглифы грибовидных и рогатых людей – результат деятельности окуневских пани? Возможно, следы древнеиндийского «пани» уводят гораздо глубже, в горы Саяно-Алтая. Одним словом, все эти «грибовидные» и «рогатые» не только послужат отправной точкой для понимания мифологических образов, но также помогут вчувствоваться в образный уровень, касающийся древней истории народа этого региона.

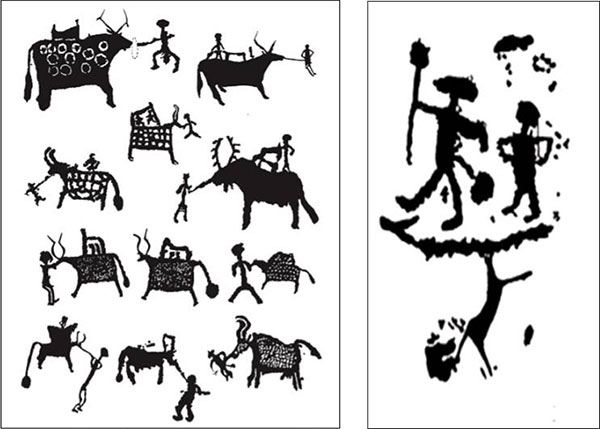

Рис. 27. Захват или удержание коров – лучей света («солнечных» душ) народом пани из мифа «Ригведы» (Алтай).

Рис. 28. Обряд магического захвата душ животных народом пани, ведущий к размножению как домашних, так и диких животных.

Рис. 29. Пани и плененные «солнечные» коровы (олени). Справа – шаманский хоровод с ритуальными песнопениями (саман). В руке Пани держит жезл с изображением змеи Валы.

«Вероятно, под влиянием индийского почитания коровы у парсов возник обычай держать священного быка для получения волосков из его хвоста – эти волоски, будучи освященными, использовались для изготовления варас, или фильтра, через который процеживали сок хома» (Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. СПб.,1994).

Обычай изготовления фильтра в виде чаши из волос хвоста жертвенного быка или коровы (ызыха) был известен еще с древности у народов Саяно-Алтая. По-видимому, через такую чашу – волосяное сито – сибирские пани или паны (панг/банг), в чьих именах заложен магический «панкх» (опьянение), процеживали напиток сомы (по-хакасски «суме» – жидкость).

А что, если парсийские жрецы пантхаки из Ирана использовали опьяняющий сок хома (хаомы) из мухомора, т. е. гриба «панкх» или «бангха» (конопли)? Возможно, есть этимологическая связь слова «пантхаки» (жрецы) с индийским «пантха» (дорога), иранским «панти» (дорога), угорским «панх» (дорога) и, наконец, «панкх» (опьянение).

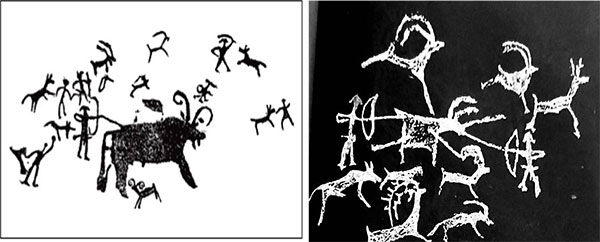

Рис. 30. Петроглифы Алтая с изображением волос или варас на хвостах коров в виде чаш как у панги за поясами (слева) и на хвостах животных (справа).

Рис. 31. Собачий (волчий) хвост, также применяемый в магических целях (Калбак-Таш, Алтай).

Также можно предположить, что именно с этого времени стадиальные изменения образа волка в тюркской культуре идет в направлении от тотема-проводника к прародителю народа пани, а затем и к поэтическому уподоблению героя волку как символу храбрости. При этом в эпосе «Ригведа» взамен пастушеской тематики, где пани – «хорошие сторожа» или скотоводы-чабаны, на первый план постепенно выдвигается тематика воинская, включавшая батальные сцены против «демонского» племени пани. Все перечисленные выше слова, охватывающие широкий круг представлений, связанных с жрецами (шаманами), с их опьянением, с магическими «путями», – это различные воспроизведения путешествия шаманской души по дорогам в иные миры.

Несомненно, одно: искать корни народа пани следует в этих таинственных (грибовидных и рогатых) образах наскального искусства Саяно-Алтая.

Но можно увидеть в них и воинственную, героическую сущность. Эти «грибовидные» воины-лучники близки к божеству войны индоевропейской традиции типа бога Индры, чей образ связан с опьянением нектаром сомой. Скорей всего, изначально сома представляла шаманский настой (водный экстракт ядовитых грибов).

В гимнах к Индре или божествам и героям в «Ригведе» упоминается опьянение – экстаз, вызванный этим нектаром.

Мы пока не в состоянии понять состав и способ приготовления ритуального напитка сомы. По всей вероятности, в его составе – ядовитый псих активный гриб рода мухомор. Мухомор красный использовался как опьяняющее средство именно в Сибири и имел религиозное значение в местных культурах. У нас есть предположение, что и индоевропейские племена Обь-Чулымья принимали участие в сценах, связанных с обрядом опьянения сомой, «путешествия» (переселения) шаманской души.

Именно опьяняясь сомой, бог ариев Индра обретает ту силу, благодаря которой он завоевывает коров, угнанных «демонами» – пани.

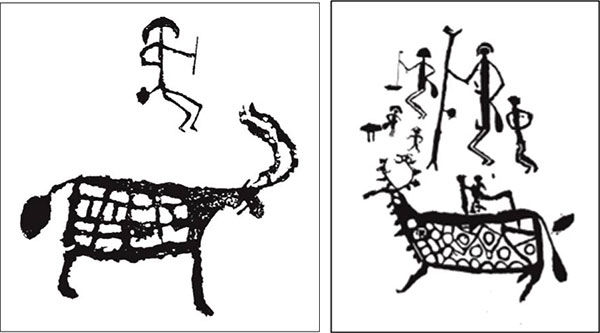

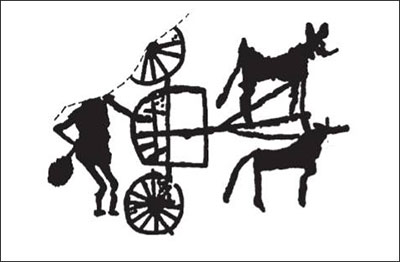

Рис. 32. Индоевропейский бог (герой) на колеснице. Алтай.

Вероятно, он и есть «Индра» с чашей за поясом, которая использовалась для приготовления и питья сомы или грибных настоев – наркотического средства опьянения (прообраз Геракла, носившего чашу на поясе).

Рис. 33. Петроглифические «иллюстрации» из эпизодов об Индре на колеснице (с опьяненной головой «панга»). Калбак-Таш, Алтай.

Перед колесницей показаны собака Сарама – путеводитель Индры и пани с плененной коровой.

«Ригведа» (гимн «К Индре»): «Пей Сому… в опьянении, которым ты открыл загоны коров» (гимн III, 43.7). <…> Он, воспетый Ангирасами, сломил Валу и взорвал твердыни горы; он устранил их искусственные преграды; эти деяния совершил Индра в опьянении Сомой. <…> Мы хотим провозгласить твои героические подвиги, какие крепости дасов ты проломил, напав на них, опьяненный сомой (гимн II, 15.8). <…> О Герой, ты завоевал коров, ты завоевал Сому, ты дал свободно течь семи рекам (гимн I.32.12)». В последнем отрывке среди завоеваний Индры наряду с коровами пани мы видим и нектар сому.

Как нам представляется, при изготовлении нектара сомы из специальных грибов использовался шаманский настой (водный экстракт ядовитого гриба), жидкая часть которого употреблялась для питья в качестве интоксикационного средства до или во время сеанса. Родственное соме слово «сÿме» (хак.) – жидкая часть.

Возможно, хакасское слово «мис/ке» (мес/ке) – гриб, имеющий «рогатый» нарост, так же соотносится с прототюркско-индоевропейскими «мес», «мус», «мос» – рога. Сравните, хакасский «Мусмал» (Мос/мал) – мифический таежный человек с коровьими рогами и копытами (см. выше). Сравните также: «мосха» (булг.) – корова; mesa (сан.) – баран, т. е. «рогатый».

Рис. 34. Различные прообразы «рогатых» (Худа, Гера и Меса) и козлоподобного Пана в каменных изваяниях Хакасии.

К Индре (I, 51).Этого барана – много раз призванного, прославленногоИндру опьяняйте хвалебными песнями, (этот) поток добра,Чьи (деяния) ради людей распространяются, как небеса.Воспевайте (нам) на радость щедрейшего вдохновенного!..Ты открыл для Ангирасов загон с коровами.<…> В сражении заставив плясать скалу (укрытие врага),Окружившего себя (награбленным добром).

«Этого барана», то есть, Индру называют Бараном потому что, как поясняет индийский комментатор текстов Саяна, Индра однажды пришел в облике барана к риши Медхатититхи, выжимавшему сому, и выпил его сому. Баран на санскрите называется словом «mesa».

Первой из лучших местностей и стран, называемая изначально «Арианам Вайджа», была создана для ариев богом Ахурой Мазда. Он известен как зороастрийский бог Хормаз (ир.) – Хормазда. В его имени различаем «мас» (ир.) – пьяный, опьяненный или «мас» (тюр. – каз.) – пьяный. Интересно, что в составе скифов указывается народ аримаспы (от основы слова «ара»/ «ари» – дальние и «мас» – рогатые или пьяные), а также массагеты (мас/саки).

Из этих примеров становится ясно, насколько тесно связаны друг с другом изображения гриба и рога, в которых облачены антропоморфные «пьяные» персонажи петроглифов «тайги». Эти факты доказывают, что магико-религиозный престиж интоксикации в экстатических целях, то есть «панкх» – опьянения, имеет южносибирское происхождение, т. е. от народа пан (панг).

Если учесть истоки петроглифических сюжетов грибовидных и рогатых танцующих человечков бронзового века, то гипотеза о саяно-алтайских корнях жреческого сословия пан/панг/банг, а позже и пани, вполне может иметь место.

Присутствие рогатых людей в композициях наскального искусства Сибири мы уже отмечали выше. Вероятно, в петроглифах тайги под рогатыми пантами (трехрогие, двурогие, однорогие) скрываются южносибирские «панда» (кир.), «пенде» (каз.) – человек (как слабое существо) или просто «паны» (общ. – тюр.) – люди. Они вполне могли послужить прототипом, как мы предположили выше, как для «огромного и рогатого» Гермеса (Киремоса) – отец Пана, так и для Мусмала (Мос/мала) – мифического человека с рогами в верованиях хакасских табанов (та/панов).

У некоторых изображений сибирских «гермесов» в особых типах рогатых и грибовидных головных уборов имеются напряженные или свисающие члены. По греческой мифологии, рогатый бог Гермес (ср. хакасский «Кер-мос», где «мус» – рога) так же мог символизировать силу фаллоса. Об этногенетических связях пеласгов (с культом фаллоса) с сибирскими панами или теми же яванами-ионийцами мы уже вели речь выше.

Значит, под поздним пластом образа «демонского» племени пани надо понимать одну из древнейших родоплеменных групп северных хребтов Саяно-Алтая, когда деяния их рогатых тотемов кире/мосов (гермесов), мус/малов доставляли определенные неудобства всей близлежащей округе. Они не давали покоя не только местным жителям предгорий Саяно-Алтая, но и индоевропейским степнякам Западной Сибири. Эти представители окуневской культуры, коих мы причислили к угро-тюркоязычным пани, все же были покорены индоевропейскими племенами Обь-Чулымья. Как выяснится позже, арийский бог Индра вполне мог быть покровителем расселения андроновских племен юга Сибири, освоения новых земель саяно-алтайского народа пани.

Также возможно, что некогда в этих горных местах могли проживать пратюркско-угорский народ пан (по-кетски «панг»/ «банг») или их отюрченные потомки та/паны (табаны) – «горные» люди. Их мы знаем по письменным источникам как пани из пещеры, где содержатся священные коровы ариев, или просто «пан» (тюр.) – люди, народ. Напомним, название реального народа пан Южной Сибири вполне могло попасть в индийские летописи «Ригведы» как этноним «пани».

История освобождения коров («солнечных лучей») из пещерной Валы, где осели некогда эти мифологические персонажи, относится к временам вторжения андроновцами на саяно-алтайскую «пещеру» в горах Алатау. Это важно, потому что в индийских источниках «Ригведы» упоминаемые пани или паны могли появиться в результате южносибирских культурных влияний.

Свидетельство тому – сотни танцующих человечков не только в грибовидных («панкх»/ «панга» – гриб), но и в рогатых («панты» – рог) головных уборах на скалах юга Сибири. Значит, сюжеты из этих памятников должны быть хронологически близки по времени археологическим культурам не только андроновцев юга Сибири – предков многих индоевропейцев, но также пратюрков и древних угрев.

Скорей всего, подобные изображения воинов-лучников, облаченных в грибовидные или рогатые головные уборы, были распространены от Саяно-Алтая до Европы при посредстве племен под названием «пан» (табан, даван) или «пани». Отсюда и мог перекочевать мифологический образ жреца Пана/Панга, соотносимый нередко с «грибовидным» духом (производящей силой мистического экстаза), через степи Казахстана как в Индию, Иран, Ближний Восток, так и в Европу. (Близкий родственник слова «панг» – это угор. – хантыйский «панх» – дорога, путь).