Тайны забытых миров

В декоративно-прикладном искусстве саков-скифов можно встретить изображения воина на коне, а рядом собака, сопровождающая его в ритуалах войны.

Можно предположить, что легендарные волко подобные пани Саяно-Алтая были знакомы не только многим народам Сибири, но и древним ариям. Отсюда и мог перекочевать мифологический образ «Пани – волк», отождествляемый нередко с Сарамой, как в Индию, так и в Древний Китай.

В китайской космогонии самой примечательной фигурой считается Пань-гу. Это божество в образе собаки лишь позже обрел человеческие черты, сохранив собачью голову. В изображении Пань-гу мы можем отметить его сходные черты с горно-алтайским (могильник Каракол) рисунком Сарамы, так же показанной с человеческой фигурой и головой собаки. Даже характеристики и функции этих божеств (китайского Пань-гу и сибирской Сарамы) в чем-то сходны.

Но думается, функция Пань-гу как творца Вселенной является уже предметом последующего искажения изначально другого образа человека-собаки, связанного со змеевидной Валой, т. е. Ала бигом. Как и двурогого Змея Ала бига у народа пан, Пань-гу так же изображают с двумя рогами на голове или одетым в медвежью шкуру. В других историях рассказывается, что у него были голова дракона и тело змеи.

Вероятно, китайский Пань-гу – это позднее воспроизведение древнего мифического существа Сарамы – хозяина пещеры Валы, т. е. потустороннего мира.

Но для нас более важен Пань-гу с человеческой фигурой (см. «пан» – человек/люди) и головой собаки. На ряде изображений Пань-гу показан с солнцем в одной руке и луной в другой, символизирующими его деятельность как посредника и судьи миров (позже и как творца мира). Подобным же смысловым образом воспроизведена алтайская Сарама на плите могильника Каракол (Горный Алтай), где по правую руку стоит солнечный персонаж, а по левую руку – представитель тьмы, нижнего мира.

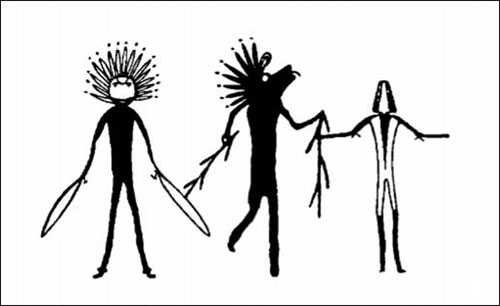

Рис. 23. Сарама – посредник (проводник и судья) двух враждебных миров (Каракол, Горный Алтай).

Вполне может быть, что рисунок солнечного бога с лучами на голове рядом с очеловеченной Сарамой (по правую руку божества с головой собаки) – это Арьяман. (См. выше.) Мы не зря упомянули бога Арьямана, образ которого на прямую связан с собакой Сарамой.

Попутно отметим сходство китайского Пань-гу с саяно-алтайской собакой Сарамой (Сарамчы) у народа пан, выполняющий те же функции в их мировоззрении.

Леонтьев Н. В., Капелько В. Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы окуневской культуры: «Сравнительный анализ изобразительных элементов этих трех фигур позволяет обнаружить противопоставленность друг другу крайних персонажей и связующую роль среднего:

1) у левой (с точки зрения наблюдателя) фигуры – два глаза, у правой – ни одного, у средней – один,

2) у левой фигуры на голове – 16 лучей, у правой – ни одного, у средней – 8, т. е. в два раза меньше, чем у левой <…>.

5) у левой фигуры руки опущены вниз, у правой – подняты вверх и вытянуты в стороны, у средней – левая рука опущена вниз, а правая поднята,

6) у левой фигуры руки оканчиваются крупными „остриями”, у средней – в руках растения, у правой в руках ничего нет (у других изображений такого персонажа руки оканчиваются крупными когтями хищной птицы).

7) левая и правая фигуры изображены в фас и статичны, а средняя – отличается профильным ракурсом волчьей или собачьей головы и показом ног в движении.

<…> Если сопоставить пространственную организацию данной композиции с универсальными представлениями о структуре мира, то левая фигура…должна соотноситься с востоком и одновременно светом, днем, верхним миром (индикаторы – лучи и глаза), правая – с западом, темным, подземным миром, ночью (индикаторы – отсутствие лучей и глаз, лапы хищной птицы), центральная – демонстрирует способность пребывать и в верхнем, и в нижнем, и в среднем, циклично изменяющемся мире (индикаторы – лучи, один глаз, растения, поза движения)».

Все выше приведенные примеры дают основание видеть в легендарном образе Сарамы судью не только между мирами, но и посредника между враждующими племенами или просто защитника людей.

Скорее всего, в мифологических представлениях андроновских племен существовало резкое разделение между благой собакой Сарамой и демоническим волком соседнего племени пани. Эти образы также противопоставлялись в плане идеологической направленности. Божественная Сарама подается ариями в переосмысленном виде, ее образ постепенно искажается индоевропейцами до вестника богов или посла к враждебным народам. Так, скажем, этруски (тирренцы) следовали древнейшему ритуалу и порядку объявления войны, отправляя своего посла с требованием вернуть угнанных альбанцами коров (см. выше, албанцы – потомки ала/панов).

По следу солнечного лося и небесной собаки

С развитием раннеклассового общества и кочевого этапа жизни андроновских племен Обь-Чулымья образ бога Арьямана искажается в последующем в воинственного бога Индру. Но все же Арьяман сохранился как ведический бог, лишь изредка упоминаемый в Ведах. В «Ригведе» Арьяману посвящены всего несколько стихов. Позже его следы обнаруживаются в образе зороастрийского духа зла Аримана.

Как самого древнего божества сакральной земли Маны из далекой Сибири, Арьямана (иногда Арман или Эрмен) использовали в своих целях арии. Он способствует поддержанию манских законов, обычаев и традиций. Арьяман (Солнце) создал день и ночь, управляет их движением и временем.

У сибирских народов еще со времен палеолита, задолго до различных культов солнечных богов Индры и Арьямана, задолго до преданий о похищении солнечных коров народом пани, существовал свой Ман – создатель дня и ночи. Это божество сохранилось у тунгусов под именем «Ман» или «Мани» (прототип Арьямана) еще с эпохи палеолита. В роли охотника он преследует небесного (солнечного) лося Хоглена.

«Бежит по небу Хоглен с похищенным днем, гонится за ним Мани. <…> Хоглен каждый вечер похищает с земли день и убегает с ним на небо. Но каждый раз Мани встает на лыжи, ровно в полночь догоняет его, пересекает путь Хоглена стрелами, отнимает у него день и приносит его на землю (Ошаров М. Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. Л., 1936).

Этот древний бог-охотник Мани выполняет те же божественные функции, что и ведийский Арьяман (Араман), так же создает дни и ночи. Как и Арьяман (Солнце), сибирский Мани являлся примером выполнения своих обязанностей, т. е. он «ровно в полночь…отнимает у него день и приносит его на землю», одним словом, управляет движением времени. Мани преследует небесного лося в сопровождении своего помощника – собаки с некоторыми чертами Сарамы – адского пса.

Значит, лось из древнейших лесных мифов мог быть заменен сибирскими андроновцами солнечным быком (коровами – лучами солнца), небесный охотник Мани (первочеловек) – Эрменом или Арьяманом. В «Ригведе» же Арьяман стал упоминаться как солнечное божество, помогающее обрести благополучие. А вот небесная собака, преследующая «солнечного» лося по всем мирам, включая и подземный мир, нашла свое воплощение в образе собаки Сарамы, так же идущей по следу уже солнечных коров ариев.

Быть может, и небесная собака Сарама, рожденная некогда от лучей света утренней Зари, отмеряющая путь круговорота солнца, получила свое имя от индоевропейских слов: sara (ср. русск. заря) или saranyu (саранью) – утренняя заря, а также ma (сан.) – мерить, измерять.

В поисках утраченных лучей солнца (коров) Сарама добежала (другой вариант – долетела, см. pat [сан. ] – летать) до реки Раса (р. Мар/рас/су) и далее шла по пути «пат» или «патха» (сан.), т. е. «оставленному следу» по рекам Томь и Уй/бат. Выражение «по оставленному следу» из строк гимна звучит на санскрите как reku padam. Следует заметить, что гидроним Уйбат мог произойти от двух слов: «уй» (тюр.) – корова и «пад/ пада» – след ноги. (Ср. тюр. «пат-пут» [образоподрожат. ], «пат-пут пазарга» – шагать тяжелыми шагами или русские «пятка», «пядь земли»).

Значит, в понимании ариев-солнцепоклонников путь на восток (навстречу sara – Заре) по лучезарным рекам Сар/раса, связывавшимся в мифологическом мышлении со следами коров, так же восходит к значению vata (путь, дорога). Смотрите: река Сарасвати. Родственная связь созвучных на санскрите слов: рat – нога; рad – нога, шаг, идти; padа – след ноги; vata – путь, дорога – выглядит обоснованной. Есть смысл так же рассмотреть связь тюркских слов iс (ис) – след и «ис» – река. Например, скифская река Истра.

Из всего сказанного выше можно предположить, что путь (vata) по сакральным рекам Сар/раса (водам – светам Зари) в страну восхода солнца оказывается не только простой траекторией движения, но и паломнической дорогой для ариев.

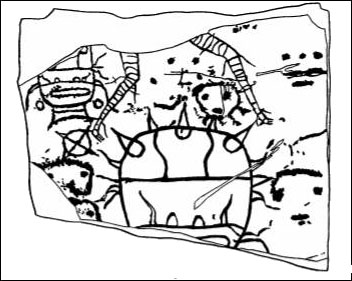

Рис. 24. Небесная собака Сарама, отмеряющая путь вечного круговорота Солнца.

На Саяно-Алтае собака Сарама (хак. Сарамжин) приобретает вид летающей собаки с птичьими ногами и когтистыми пальцами, т. е. способностью летать по всем трем мирам.

С зарождением тюркского мира возникает новый образ собаки (волка), т. е. от проводника-судьи в защитника и прародителя первых тюркютов. В тюркской космогонии рождение небесного (голубого) волка мистически связано с солнцем. Даже функция путеводителя «тюркского» волка и древней Сарамы – божества-проводника (с головой волка с лучами света, см. рис. 23.) в чем-то сходны.

В древнеуйгурской письменности «Огуз-наме» волк сочетается со светом: «Из того луча появился голубовласый, голубогривый большой Волк (самец)». И Голубой (небесный) Волк, явившись из небесного луча как посланник самого Тенгри, в ответственную минуту приходит на помощь к Огуз-кагану, указывает ему путь и ведет войско к победе над врагами. В дастане «Эргенекон» он также выступает как путеводитель и спаситель тюркского племени, попавшего в беду.

Тем не менее, есть и определенные различия: древнейший образ собаки более сакрален, а волк более соотносится с войной и воинской доблестью. У окуневцев, а позже и у скифов, образ волка в мировоззрении приобретает особый священный смысл. Скорее всего, собака у племен окуневской культуры играла значительную роль в погребальной обрядности. Это мнение касается и племен пани.

С собакой (волком) Сарамой устойчиво связаны следующие сюжеты:

1. Мифологический образ собаки Сарамы, летающей по всем мирам, также распространен у окуневских племен Саяно-Алтая.

2. Индийская Сарама и саяно-алтайский Сарамчын семантически могут отождествляться. Возможно, у андроновских племен и народов Саяно-Алтая еще в эпоху бронзы это волкоподобное существо обозначалось одним названием. Как мы предположили выше, ее образ имеет глубокие местные корни, и нет веских обоснований для привлечения отдаленных в территориальном и культурном отношении аналогий.

3. Поверья о собаке (волке) как мифическом существе потустороннего мира распространены особенно у племен окуневской культуры, а позже у скифов и тюркоязычных народов южной Сибири.

4. Бытование родоплеменного союза «Семь волков» на Саяно-Алтае находит параллели с ведийским племенем пани-волки, а также с воинскими «волчьими» союзами в древности.

5. Древние тотемистические представления и генеалогические предания тюркских народов о волке-прародителе, кормильце или покровителе предков, или всего народа выводят его из пещеры или горной среды Саяно-Алтая. Схожие воззрения у ариев «Ригведы», где местом обитания паний-волков указана пещера Вала (см. выше Вала – Ала).

6. Уподобление родоплеменной группы «пан» (люди) Саяно-Алтая волкам (люди-волки) как символу храбрости и защиты своих владений от вторжений «степных» андроновцев. Большинство тюркских поверий о волке связано с покровительством и охраной.

Таким образом, мы обнаруживаем большое сходство «андроновской» собаки Сарамы и волка в мифологических воззрениях народов юга Сибири. Значит, культ волка у племени пани, фиксируемый позднее в «Ригведе» (Индостан), вполне мог явиться отголоском древней «северной прародины», сохранившегося за многие столетия миграции. Как видим, достаточно хорошо Сарама и связанные с ней мифы были известны народам Сибири, Ближнего Востока и Китая. Одним из носителей этого изначально благого образа Сарамы вполне могли быть те же паны или пани из Саяно-Алтая.

Так могло ли существовать в окуневско-андроновский период на Саяно-Алтае «демонское» племя пани, которое арии характеризуют как племя волков? Что бы детально разобраться, кем были эти пани, мы первым долгом отметили, что обитало это племя за рекой Раса (Марассу). Как мы помним, собаке Сараме пришлось проделать опасный путь через реку Расу (т. е. Мрассу), чтобы добраться до Валы (т. е. Алатау), где будто бы и проживало некое племя пани. И мы, по примеру собаки Сарамы, отправимся на поиски таинственного племени пани.

Не приведут ли «оставленные следы» угнанных коров (лучей солнца), предмет наших изысканий, к «вратам истинных знаний»? Удастся ли подобрать ключи, чтоб приоткрыть врата темницы – пещеры – и с лучами света озарить истинное лицо «пани, которые хорошие сторожа»? Ныне завеса над тайные бытования народа пани раскрывается. Новые археологические исследования принесут в дальнейшем новые открытия, проливающие свет на загадку такого феномена, каким является демонское племя пани…

Сибирские пани

Нельзя сказать, что наши усилия были бесполезны для обогащения мифологических образов и понятий, так как открылся простор параллелям ведийских описаний о народе пани и лингвистических этнонимах «пан» Саяно-Алтая. Все это, скорее, бросает свет на значимость исторического рассмотрения проблемы пани как явления культуры.

Этноним «пани» обнаруживается в историческом пространстве в середине II тыс. до н. э. в гимне «Ригведы», где он представлен как демонское племя волков с востока. Вернее, арии идут навстречу солнцу, т. е. на восток, где обитают пани. А пребывают они в пещере Вале, т. е. как мы предположили, в саяно-алтайском «Але».

Попробуем выяснить, можно ли соотнести легендарных азиатских ариев и их врагов, «демонское» племя пани, с какой-либо известной науке археологической культурой, близкой ко времени создания «Ригведы». При сравнении текста эпоса и данных археологии могут быть хронологические совпадения всего исторического события или отдельных его эпизодов. Так, комбинируя сообщения письменных источников «Ригведы» и данные быта и культуры древних народов юга Сибири, мы можем установить географию обитания и этническую принадлежность народа пани. Многие ученые выводят индоариев из так называемой андроновской культуры, а народ пани отождествляют с дравидийскими племенами или с иранским племенем парнов.

В любом случае, этноним «пани» не может быть полноценно объяснен без обращения к индоевропейской мифологии. Точно известно, следы многих мифов теряются в глубинах андроновской культуры. Эта культура и послужит отправной точкой, двигаясь от которой можно попытаться понять о среде проживания народа «пани». Возможно, такое отдаленное сопоставление не прольет свет на древнюю этническую историю саяно-алтайцев, но все же прояснит вопрос об их далеких предках.

Абсолютная хронология ранних этапов андроновской культуры определяется рамками от II тыс. до н. э. до середины II тыс. до н. э. (т. е. перед нами время создания «Ригведы»). Появление центральных героев «Ригведы» – Индры и Вишну – большинство исследователей относят к периоду переселения ариев в Индию, примерно к середине II тыс. до н. э. При чем, спросите вы, здесь Саяно-Алтай? Где Сибирь, а где Индостан? Можно ли допустить существование в одно и то же время в территориально отдаленных регионах абсолютных тезок, между ними должны быть родство или иные связи?

Но вот что сообщает нам современная археологическая наука по истории Хакасии: «3600 лет назад в Хакасско-Минусинскую котловину проникла с запада третья волна европеоидного населения. Это были носители так называемого андроновского физического типа, создатели особой андроновской культуры (1600–1400 гг. до н. э.). Хакасско-Минусинская котловина стала восточной окраиной обитания андроновских племен, расселившихся на запад до р. Урал. Рослые европеоидные люди андроновского типа по своему физическому облику отличались от предшествующего им населения Южной Сибири» («История Хакасии с древнейших времен до 1917 г.»).

Хотя и до андроновцев с запада приходили европеоидные племена, разводившие домашний скот и занимавшиеся примитивным земледелием. Считается, что они в середине III тыс. до н. э. перекочевали на территорию Хакасии, а в целом и на Саяно-Алтай, преодолев ни одну тысячу километров, из Приуралья и степей Казахстана.

Что касается андроновцев, то происхождение их представляется археологам не вполне ясным. Многие историки считают, что андроновские племена (федоровской группы) являются пришлыми «западниками» на этой территории. Поэтому при решении проблем миграции этих племен на восток, в страну восхода, то есть в Минусинскую котловину, вопросов не возникает. Проблема усложняется тем, кого считать «демонским» племенем пани, которое обитало в неведомых землях, за пределами мира богов и асур. Ведь они и были причиной похищения «лучей солнца» – коров, погружения солнца (или мира) во мрак, т. е. в некую пещеру Валу (Алу).

Большинством историков отмечается, что примерно в середине II тыс. до н. э. часть населения юго-восточного Урала или северного Казахстана двинулась на восток и заселила Минусинскую котловину, земли окуневских племен. Промежуточной территорией миграционных путей андроновцев на север Саяно-Алтая могла быть южная степная полоса Сибири, т. е. Обь-Чулымье. Это они, так называемые окуневцы, первые скотоводы и металлурги Хакасии, были, очевидно, вытеснены андроновцами из степей за реку Енисей, в горные районы Кемеровской области, в верховья рек Абакана, Енисея и в нынешнюю Туву.

Обращает на себя внимание локализация описанных памятников окуневской культуры Саяно-Алтая в восточной части по отношению к андроновской Обь-Чулымья.

Можно не сомневаться, что отдельные части сборника, где речь идет о «солнечном мифе», змееборстве Индры и покорении им варварских племен дасью (рабов) и т. д., создавались на прародине ариев. По текстам гимнов можно предположить, что предгорная, северо-западная часть Алатау с «солнечными» реками на «расу» издревле являлась одним из сакральных мест, где проходила граница праариев и пани.

Вот лишь некоторые реки на «расу», на берегах которых осели пани: Кимрас, Ольжерас, Растай, Симрас, Ростат, Израс, Кяраса, Ак Марас (гл. исток Мрассу). Похоже, что в пограничных территориях Алатау (Вала) обитали племена пани, так же считавшие эту местность «пещерной» родиной.

Позднейшие гимны «Ригведы» создавались, несомненно, в Индии, но древнейшая часть сборника хранит память индоевропейско-тюрко-угорского языкового единства, о чем мы вскользь упомянули на нескольких примерах еще в начале.

Между двумя крайними точками, т. е. Западом и Востоком, простирались не только обширные евразийские степи Казахстана, но и сибирские равнины Обь-Чулымья, населенные андроновскими племенам, не оставившими письменных источников. Кочевники, которых причислили к ариям, создали собственную мифологию, воплотившуюся в образах древнего искусства. Они и явились связующим звеном между великими цивилизациями Запада и Востока. Эти европеоидные андроновцы дополняли эпические предания, мифологию, искусство своих многочисленных племен соседними «варварскими» сюжетами.

В основе мифологических описаний лежали представления как афанасьевско-окуневского, так и андроновского мировоззрений, отсылающие нас в индоевропейскую, индоиранскую, а позже и в древнетюркскую мифологии. Эти народы двигались со своей культурой, эпосом, сказаниями из глубин Центральной Азии. Одним из мифов была легенда о соседнем (враждебном) племени пани и боге Индре, приведшего неких турвашей или манов в Индию – арийских племен с востока. Среди них (турвашей или манов) могли быть и творцы сборника гимнов «Ригведы» – основного источника по истории и мировоззрению ариев.

Возможно, отдельные циклы и гимны «Ригведы» создавались далекими предками индоариев с юга Сибири – андроновцами Обь-Чулымья. Многие ученые считают, что она была упорядочена сразу же после переселения ариев в Индию, то есть, в середине II тыс. до н. э. До сих пор однозначно не определено и значение гимнов.

Удивительно, как столетиями фиксировались гимны «Ригведы» с такой полнотой своего содержания. Ведь тексты гимнов в эпоху бронзы не записывались, а могли лишь передаваться из поколения в поколение в родах баян, а затем риши (сказителей) только изустно. Важнейшей причиной сохранности текстов с такой подлинностью было желание донести потомкам – соплеменникам – исторические факты или поразившие их легенды (сказания) как любопытные раритеты. Уничтожая одной рукой памятники культуры соседних племен еще на своей далекой прародине, андроновские правители или вожди тщательно собирали другой рукой все сведения по истории и культуре покоренных народов, которые могли оказаться им полезными. Это делалось с целью более тонкой, а, следовательно, и усиленной эксплуатации враждебных народов, в том числе и упомянутых нами племени пани.

Миф об освобождении лучей солнца в образе коров – один из солнечных мифов, на что указывают и место – страна восхода солнца, и результат избавления мира из мрака, и появление Ушас (Зари) сразу же после выпуска коров из пещеры. Напомним, великим подвигом Индры было возвращение коров, похищенных у богов «демонским» племенем паниев.

В гимнах «Ригведы» постоянно звучит мотив змееборства Индры. В ряду его главных героических деяний было убийство злого змея Вритры (другое его имя Вала). Уничтожая этого «перворожденного из змеев» (РВ 1, 32,3), Индра тем самым каждый раз как бы заново порождает «солнце, небо и утреннюю зарю» (РВ 1, 32, 4), освобождает солнце из темного заточения и заставляет «подняться в небо, чтобы все видели его» (РВ 1, 54, 4).

А видели арии «освобожденное солнце» далеко на востоке, на самом краю пещерной Валы, откуда каждый день выкатывается солнечная колесница «с первыми лучами солнца», где и текла река Раса. На ее берегах обитали необычайно хитрые и не менее свирепые демоны-пании, которым едва не удалось погрузить весь мир во мглу. Они похитили солнечные лучи, принявшие облик коров, и спрятали их во мраке пещеры. Когда воцарилась вечная ночь (по иранской «Авесте» – мрак и мерзлота), Индра понял, что это проделки паниев, и послал в их страну божественную собаку Сараму. Помчалась Сарама вприпрыжку, добежала до реки Расы, одним махом перенеслась через нее и уткнулась влажным черным носом в скалу, откуда доносилось мычание коров. Увидев это, пани вышли из своих укрытий.

Значит, Хакасско-Минусинская котловина в предгорьях Алатау являлась самой восточной окраиной обитания андроновских племен, расселившихся на запад до реки Урал, и была по отношению к ариям как бы «на краю света» (со слов пани).

Итак, 3800 лет назад, возможно, чуть позже, в данную зону, называемую Хакасско-Минусинской котловиной, вторгается группа населения, которая располагается в этом регионе, расширив андроновскую археологическую культуру. Повторимся, локализация описанной выше окуневской культуры в восточной части соответствует указанию мифа на место «ритуального» освобождения солнца – это страна восхода солнца и появления Ушас (Зари) сразу же после выпуска коров из пещеры. Значит, пани могли угнать коров (лучи солнца) в далекую страну за рекою Расой, текущей на краю света, и спрятать их в горной пещере, только в горах Ала (Алатау). В эти края и направились волшебники-ангирасы и бог Индра, т. е. за реку Расу (Мрассу или верховья Чулыма), к скале Вале, близ которой их ожидала Сарама. Волшебники раскололи скалу и вывели наружу жалобно мычащих коров. И тотчас рассеялась мгла. На восточной стороне неба показалась ослепительная колесница с восседавшей на ней Ушас. (Ниже мы рассмотрим общие производные слова на us [уш] со значением свет как у индоевропейцев, так и у тюрков).

Увидев свет зари, поняли пании, что коровы освобождены. Демон же пещеры, тюремщик коров, поднял грозный вой, но был сражен копьем Индры. Пании были рассеяны по свету, а их несметные пещерные сокровища достались ангирасам, помогавшим Индре. Этот важный результат исследования нам хотелось бы пояснить другими примерами. Чтобы продвинуться дальше в понимании таинственного народа пани, нам нужны новые данные – археологические.

По мнению большинства историков, на протяжении V–II тысячелетия до н. э. в предыстории народов Алатау и Северных Саян сохранилась неизменность типов жилища и керамики. В указанный период оставался устойчивым и тип хозяйства (смешанного, сочетавшего оседлое скотоводство с пашенным земледелием). Другим характерным признаком преемственности был сохранившийся физический тип населения. Как показали антропологические исследования, внешний облик людей до определенного времени также не претерпевал существенных изменений.