Тайны забытых миров

С явлением окуневской культуры в II тыс. до н. э. из некоторых разноязычных сообществ Саяно-Алтая, под началом древнетюркского народа пан, мог быть дан толчок к созданию так называемого Туранского мира.

Именно поэтому (судя по «андроновским» текстам «Ригведы») рассматриваемый этноним «пан» (др. – тюр. – люди, народ) в эпоху андроновской (арийской) экспансии из Обь-Чулымья уже мог обнаружиться от средней долины реки Томь Томской области до мифической области Ман (Мэн) – Минусинской котловины в Хакасии.

Говоря о манах (или слов с этим корнем), стоит обсудить некоторый класс мифологических персонажей, олицетворяющих «первых» людей или просто «людей». Так, скажем, сохранился индоарийский миф о Ману – первопредке человечества после потопа. Жрецы, поющие ведические гимны, родоначальника людского рода называют Ману или Манус. Он был первым царем людей и первым принес жертвы богам. Сравните, many (санск.) – человек.

В представлении «рогатых» манов (гер/манов или альманов), т. е. германцев Манн – это праотец народа. Man (нем.) – человек, мужчина. Считают, что у Манна было три сына, ставших прародителями сидящих у океана ингевонов, живущих в центре германского мира гермионов (гер/мионы) и всех прочих, именуемых истевонами (ванами, я/ванами).

Помнили некогда о первом человеке и могущественные хетты. Они называли его Ман и почитали как покровителя родов.

Существуют разные толкования первоначального значения имени легендарного героя Манас (Манаш). Это имя восходит как к древне тюркско-угорскому значению «ман» («мен») – я (человек), так и к индоевропейскому many (сан.) – человек, т. е. мифологической истории о творении первочеловека. Поэтому образ алтайского Алып-Манаша можно считать по происхождению не только древнетюркским, но и индоевропейским.

Все вышеперечисленные мифологические суждения о Мане легко допускают смешение понятий и образов, связанных с первочеловеком, богом, духом, потусторонним миром. Они охватывают широкий круг представлений, восходящих к самым разным истокам. Вероятно, все они многообразные воспроизведения древне сибирской Маны. Все эти близкородственные слова обязаны комплексом мифологических идей и образов языкам прототюрков, древних угрев и индоевропейцев из далекой афанасьевско-окуневской культуры Южной Сибири.

Одним словом, этимологию слова «ман» нужно искать в глубинах пратюркско-индоевропейских языков, когда предки названных этнических групп имели, если не единый этнос, но все же, какие-то общие культурные связи. Позднее, когда языковая общность распалась, и носители языковых групп мигрировали в Индию, Иран и Европу, они унесли с собой представления о древнем Мане.

Стоит сделать небольшое отступление, имеющее историко-этнографическое значение для дальнейшего повествования о манах и панах. Скорее всего, в представлениях индоевропейских племен юга Сибири, с расцветом андроновской культуры Обь-Чулымья, существовало резкое разделение между манами – «людьми» (арья/манами) и панами (тюр.) – «людьми», которых именуют в Ведах враждебным для ариев «демонским» племенем пани. В связи с чем возникает закономерный вопрос, не является ли это последствием расщепления некогда единого образа «ман-пан» из древней Сибири? Какая мифологическая трагедия стояла за подобным разделением?

Если верить письменным источникам «Ригведы» (с чего мы и начали свой рассказ), уже во второй половине II тыс. до н. э. под названием «пани» была известна целая группа племен кочевников-скотоводов, обитавших преимущественно в отрогах северного хребта Саяно-Алтая. Как мы предположили выше, речь может идти о некой пещере Вала, т. е. в горах Алатау. Подробнее о «манской» пещере, где содержатся народом пани мифические коровы, поговорим в последующих разделах книги.

Конечно, все эти «маны» (люди) и «паны» (люди) требуют последовательного и углубленного анализа. Поэтому мы будем придерживаться приобретенных знаний и шаг за шагом продвигаться в их объяснении. Здесь же уместно на время отвлечься от затронутой темы и вернуться к началу, чтобы в общих чертах разобраться в ведийском понимании, кто такие пани – древние обитатели пещеры Валы.

По следам забытых предков

Греческий бог Пан, италийский Фавн, индийский Пани, впрочем, и южносибирский народ пан одного генезиса. Также выяснится, что от этого производного слова нужно выводить этнонимы «табан», «давань», «иван» и «яван». Этноним «пани», упоминаемый ариями в «Ригведе», вполне мог быть союзом племен под этим именем в Южной Сибири.

Нам еще предстоит узнать тайны происхождения таких названий на «пана» (иногда как «пен»): пентралия – хранилище священных предметов; пенаты – домашние боги или их изображения; по(а)нтифик – верховный жрец; союз «Панионий», По(а)нтийские колонии, кам/пании, полуостров Апеннинский. Все эти слова так или иначе связаны с народом пан из далекой Сибири.

Конечно же, читатель задается вопросом: «А что, если это всего лишь созвучие слов, не связанных друг с другом ни территориально, ни этнически, ни культурно? Или рассматриваемые слова более позднего происхождения?».

Обширный факто логический материал, подвергнутый историко-культурному сравнительному анализу, приводит автора этих строк к мысли о едином центре их происхождения. Все это и явилось темой для специального исследования, которую нам еще предстоит рассмотреть в следующих главах.

Для нас же большое значение имеет сюжет похищения коров «рогатым» божеством Гермесом (отцом Пана) и «демонским» Пани из Веды, которые, как мы предположили еще в начале, архетипически связаны с народом пан из Древней Сибири. Также можно предположить, что посредниками передачи этого мифа от сибирских «панов» древним грекам могли быть далекие предки южноуральских (башкирских) табан или дуван, древнеславянских «иванов», среднеазиатских (тянь-шанских) давань и, наконец, сами ионийцы – яваны из Малой Азии.

Начиная от северной части Саяно-Алтая, где фиксируются этнические (родоплеменные) группы с этнонимом «пан», до Южного Урала издревле проживали кочевые племена со своей мифологией, не оставившие о себе никаких письменных источников. Эти малоизвестные представители «Великой степи» и могли быть теми посредниками в передаче эпического предания о народе пан/пани из далекой Сибири зарождающимся цивилизациям Запада и Древнего Востока. При посредстве их был пронесен «сгусток» идей о легенде об угоне коров Пани (Паном) народам Древней Греции и Индии. По мере продвижения легенды арийские племена дополнили ее уже своими идеологическими сюжетами, уходящими впоследствии во многие индоевропейские мифы.

Эти величественные письменные памятники с мифологическими представлениями о «рогатых», о греческом Пане или индийском Пани и должны послужить бесценным источником истории древних этносов юга Сибири. Не стоит забывать и о таинственных манах с их священной областью Ман.

Напомним, что по греческой мифологии «огромный» или «рогатый» бог Гермес явился отцом Пана. Это обстоятельство подтверждает наше отождествление Гермеса с саяно-алтайским божеством – тотемом Кер-мосом, а его рогатого сына Пана с сибирскими панами. Это интересно как указание саяно-алтайского компонента в этом мифе, как свидетельство возможного источника легенды.

В греческом мифе, как нам представляется, сплелись элементы ряда культурных традиций Сибири, где Гермес (ведущий души умерших в Аид) назван сибирским именем Кер-моса – слуги Эрлик-хана, божества подземного мира.

Все эти моменты так же вызывают ассоциации с древне ведийской почвой, где борьба ариев с «демонским» племенем пани, т. е. сил света Индры и тьмы Валы, имеет параллели в истории о противостоянии саяно-алтайских окуневцев и андроновцев Обь-Чулымья. Данный сюжет, невольно отсылающий нас к временам окуневско-андроновской культуры Южной Сибири, ставит перед нами ряд вопросов.

Далекие предки пеласгов, известных истории больше как этрусски-тирренцы, пронесли свою веру в «рогатых» тотемов сквозь века и расстояния. Они смогли донести предания о тех событиях темной истории грекам через евразийские степи, населенные андроновскими племенами (как индоевропейскими, так и древнетюркско-угорскими). А сами греки, конечно же, сумели сохранить в своих письменных источниках некоторые мифы и легенды как от индоевропейских, так и пратюркских андроновцев из далекой Сибири.

За рамками греческих (латинских) летописей остались многие индоевропейские боги, которые хотя и имели разные имена, но все же были близки генетически. Ведь зачастую мифологический персонаж мог быть назван не по изначальному эпониму, а по одному из эпитетов. Так, скажем, случилось и с одним из главных богов ариев Индрой и греческим богом Аполлоном. Оба эти бога (Индра и Аполлон) – боги Солнца, они связаны со стадами коров. (См. общие эпитеты богов в сравнительной таблице № 2).

Стоит напомнить, что большинство «божественных» имен, куда мы включили «гер», «мес», «Пан», а позже и «Ман», были знакомы как индоевропейским, так и пратюркско-угорским племенам еще на юге Сибири. Отсюда вывод: следы этих архаических образов и имен протянулись через обширные евразийские пространства, населенные «людьми», как индоевропейскими манами (см. «ман» – человек/люди), так и древнетюркско-угорскими панами (см. по др. – тюр. «пан» – люди). (Этнолингвистические названия «ман»/ «пан» даны условно лишь для понимания мифологического разделения этнических народов).

Истоки выше упомянутых архаик («гер», «мес», «пан»), связанные с народом пан, в отличие от более раннего «ман» (см. выше), происходят из Саяно-Алтая. Оставив в этих краях нам в наследство «Кер-моса», а также с десяток этнонимов на «пан», следы этих древних «образов» далее ведут в Древнюю Индию и Европу. По мере продвижения по этому генеральному направлению сохранились их этнические следы.

Во-первых, это далекие предки южноуральских (башкирских) табанов, которые могли вытеснить андроновцев из Аракаима и Синташты. Их потомков мы знаем, как родоплеменные союзы башкир: дуван, табан или табеиты (по К. Птолемею). Во-вторых, это среднеазиатские (казахские) табаны, киргизские (фуюйские) табындыр (табандыр) или тянь-шаньские даваны (по источникам китайского путешественника Чжан Цяня). И, наконец, эти легендарные яваны, они же мифологическое племя пани, которые фигурируют в «Ригведе» уже с середины II тысячелетия до нашей эры. Некоторые гимны этого произведения донесли до нас сказители-риши, потомки сибирских андроновцев.

Этноним «яван» встречается во многих древних источниках, начиная с восточных народов Индии до народов Малой Азии и Средиземного моря (включая Древнюю Грецию). А может быть, яваны приобрели известность во всем Древнем Востоке благодаря более древним своим корням из далекой Сибири – народу пан?

По мнению многих ученых, индоевропейские андроновцы ушли в долину реки Инд из степей континента, то есть, от берегов Енисея (юга Красноярского края и Хакасии) до южного Урала и северного Казахстана. Есть ученые, которые, ссылаясь на те или иные причины миграции ариев, не исключают и изменения климата. В иранской «Авесте» это «рыжеватый», т. е. Красный Змей, вызвавший холод и «зиму». Если учесть эти историко-мифологические факты, то завеса тайны происхождения яванов и «демонского» племени пани (волков из «Ригведы» и змее поклонников Красного Змея из «Авесты») должна приоткрыться.

Где под натиском, а где и в симбиозе с зарождающимся Туранским миром кочевых племен, как нам представляется, от этих «чистых» ариев и могли произойти «полукровные» яваны. Появление метисных типов панов – яванов – фиксируется связью европеоидных андроновцев (гаплогруппы R1a) с так называемыми окуневцами Саяно-Алтая (условно гаплогруппы R1b). Эти процессы кровосмешения этносов иллюстрируются схожими окуневско-андроновскими археологическими памятниками в Южной Сибири. Анализ окуневского культурного комплекса позволяет видеть в нем интеграцию местных сибирских племен и пришлых скотоводческих европеоидов со стороны Обь-Чулымья.

По мнению исследователей ДНК-генеалогии, праиндоевропейцы R1a и пратюрки R1b не только европеоидны, но и вообще принадлежат к одному роду R1.

Этнические следы R1а и R1b южносибирских панов и саков, носителей древних языков кыпчакской группы, обнаруживаются в Индии как шаки-яваны, а в Греции как яваны-ионийцы.

Царя Турваш, приведшего свои племена в Индию, в «Махабхарате» назовут яваном, т. е. паном (пани). Легендарные паны-яваны заселят также Малую Азию и Древнюю Грецию. Значит, турки, как и «греческие» ионийцы (не путать с самими греками), являются яванами – потомками более древнего Пана. Одним словом, потомки этих легендарных царей (Пана, Явана и Турваш) были хорошо известны от Южной Сибири до Индии и далее до Средиземного моря и Малой Азии, включая Древнюю Грецию.

Еще с эпохи ранней бронзы первая волна миграции, менее массовая, произошла с юга Сибири через Среднюю Азию в направлении северной Индии, а затем Ирана и Малой Азии. В авангарде миграционных групп шли не только праарийские «люди» – маны, но и пратюркско-угорские паны (табаны и яваны) под началом (где и консолидируясь) аристократического слоя турвашей (вож/дей туров, туруков). Эту верхушку андроновского общества мы знаем, как великих и первых манов, а позже и среднеазиатских манасов, манапов, древнебулгарских ата/манов. (О древних манах см. выше).

В эпоху раннего средневековья последствием или остатком великого исхода племен ман/пан явилось создание в Средней Азии тюрко-согдийского этнокультурного пространства, где постепенно увеличивалось господство тюркской языковой среды. В результате чего в Средней Азии был обеспечен тюркоязычный этнический пласт. Одним из ярких примеров симбиоза древних «ман»/ «мен» и «туруков» (тюрков) можно считать среднеазиатских туркменов (турук/манов).

От этих групп (общин) древнейших племен под названием «паны» и происходят не только праславянские паны-иваны, малоазийские яваны (до греческие ионийцы – пеласги), но и так называемые тюркоязычные табаны и давани от Южной Сибири до Урала. Их следы мы находим также в Средней Азии и Восточной Европе.

Понятно, что яваны были не однородным, а союзом племен. Являлся ли изначально этот древний этнос чисто андроновским или с общими тюрко-угро-индоевропейскими корнями, т. е. включал в себя и другие сибирские племена, нам неизвестно. Известно только, что тюркско-угроязычные паны (яваны) в VIII–VII вв. до н. э. проживали на севере Индии под санскритскими именами «яваны – шаки», «кераты», «сувары», «хунну»…

Потомков великого народа пан мы знаем, как древних яванов и саков (скифов), которые выступают в древне ведийской «Махабхарате» как родственные племена в содружестве при битвах. «Махабхарата»: «И все правители восточных и северных областей…шаки (саки), кераты (авт. керуты или кереиты) и яваны…Все эти могучие воины на колесницах двигались во втором ряду войск». В другом тексте эпоса читаем: «Охранителями их выступали…шаки вместе с яванами на конях, отличавшихся большой быстротой». Кем могли быть эти загадочные «яваны» и «шаки» (тюркско-согдийские саки, прикаспийские мас/сагеты, саяно-алтайские сагайцы, шага у казахов, шакай и шекей у узбеков, саке и сака у киргизов, шаг у туркмен), мы предположили выше.

В продолжение темы о саках (скифах), сохранивших свой этноним в топониме Хакасии, приведем некоторые тезисы из дневника немецкого ученого-путешественника Д. Г. Мессершмидта: «Если отсюда идти к Яс-Сагай, то Черный и Белый Июс остаются слева на севере, и так же от Теренсу и Караташа, впадающих в Томь, недалеко должно быть и истоки» (Мессершмидт Д. Г. Дневники. Томск – Абакан – Красноярск, 1771–1772 гг. Абакан, 2012). Этим ученым в местах проживания древних панов – саков, которые сохранились как хакасская родовая группа табан – сагай, а в индийском «Махабхарате» как дружественные племена яваны – шаки, зафиксирована сакская (скифская) область Июс-Сагай.

После небольшого экскурса в историю, ссылаясь на археологические и лингвомифологические материалы, мы предпринимаем попытку пролить свет на загадку такого феномена, как яваны, который принесет в дальнейшем новые открытия.

Мы начали с двух индоевропейских мифов, происхождение одного из них, т. е. греческого, мы упомянули лишь вскользь. Поэтому нам следовало бы рассматривать цепочку «Сибирь – Малая Азия – Древняя Греция», по которой перекочевал данный миф, лишь условно, прежде всего, как цепочку «саяно-алтайские паны (пратюрки и древние угры) – яваны (их возможные потомки: дуваны, даваны, т. е. табаны) – пеласги (тирренцы) или греческие ионийцы». К яванам историки относят древних греков – ионийцев и пеласгов, а позже и латинян (ими записан гомеровский миф о похищении коров). То есть, миф об угоне коров Гермесом (Паном) в горную Ману (в Пелопоннес) заимствован латинянами у греков, которые переняли его от яванов – «греческих» ионийцев, известных так же как пеласги (тирренцы). Следы последних (пеласгов) мы находим на юге Сибири.

Значит, народ пан или яван был хорошо известен не только народам Древнего Востока и Индии, но также и Сибири. Отсюда и был перенесен его образ через территории андроновских племен в Индию и Иран, т. е. в Ближний Восток. Многие индоевропейские образы и топонимы в Саяно-Алтае легче объяснить уходом некоторой части предков данного народа отсюда, нежели наоборот.

Перемещением с территории юга Сибири в этот период связаны не только индоевропейские племена (ср. иранское «панти» – дорога; др. – индийское «пантха» – дорога), но и какие-то тюркско-угорские группы населения (ср. тюр. «пан» – народ; угор. – хантыйский «панх» – дорога). Все эти древние этно-топонимы указывают на некогда мощный миграционный путь из сибирских просторов на запад. И нет сомнения по поводу исхода племен от единого очага близких народов Сибири, ушедших в Индию, Иран и Европу. Даже некоторые индийские боги и мифы могли возникнуть в результате проникновения окуневско-андроновской мифологии из юга Сибири на север Индии и Древнюю Грецию.

Общие истоки мифологии

Целый ряд имен пеласгийских (тирренских) божеств находит более или менее близкое соответствие в именах латинских или италийских божеств. Как и сибирские народы эпохи бронзы, древние тирренцы (этрусски), а позже и греки, поклонялись этим «огромным» и «рогатым» божествам, что звучало на греческом как «гер». Под этим именем некоторые индоевропейские племена, такие как греки и германцы, выделялись из массы андроновского населения. Эти народы и переняли эти мифические образы «рогатых» в свою культуру. Многие образцы андроновских (включая и яванских или пеласгийских) слов от далекой Сибири, начинающихся на her, попали к тирренам (этрусскам). От тирренов, скорее всего, и к грекам, далее в латынь, изменившись в cer-, что в русской транскрипции звучит как «кер».

Есть смысл задуматься, почему имен, начинающихся на «гер» больше всего в Греции, где осели некогда пеласги (тирренцы-этрусски) – потомки славного народа пан. Укажем лишь немногие имена: Гера, Геркулес, Геракл, Гермес, Геродот, Пифа/гор и т. д. Кстати, знаменитого Пифагора Диоген Лаэртский называл тирреном.

В различной звуковой оболочке это, образно говоря, «рогатое» слово встречается во многих индоевропейских, угорских и тюркских языках. Не удивительно, что слово «гер», как и «мес» так же восходит к общей тюркско-индоевропейской корневой основе и является аналогом саяно-алтайскому «керу» и «мосу» (мусу).

По мнению хакасского ученого В. Я. Бутанаева, словом «кер» (иногда «кир») хакасы обозначали громадных сказочных существ. Сравните: Кер моос (Хара Моос) – дракон, громадный зверь (изображался семиногим драконом); Киремоос (ср. греч. Гермес) – старый слуга Эрлик-хана в виде громадного зверя (изображался на шаманском бубне).

Саяно-алтайский Кер моос и греческий Гермес – это однокорневые и, стало быть, родственные слова. Они этимологизируются как «огромные рогатые» существа. Сравните: Кер-балык (хак.) – громадная рогатая рыба (изначально изображалась водным драконом); змей Керкота с короной на голове из индийской «Махабхараты»; Киретi (Хан Киретi) (хак.) или та же индийская Гаруда – огромная сказочная птица. Есть древнеиндийский Girim (сан.) – гора. У хакасов сохранилось понятие «Кирiм сын» (Кирим сын) – сказочный горный хребет. В греческом языке от саяно-алтайского «кер» осталось слово κέρατα – рога, звучащее на русском как «герата», а также «кераст» (греч.) – рогатая змея. Есть смысл связать «гер» с др. – русс. «гора» – Горыныч (Большой Змей). «Кара» (булг. тюр.) – большой, крупный, сильный, могучий. «Кара» (кир.) – крупные животные (корова).

«Корова» – общеславянское слово, у него много родственников в индоевропейских языках, например, латинское cornu – рог. То есть, «корова» можно истолковать как «рогатое». Поэтому греки (впрочем, как и германцы) – это люди, поклоняющиеся громадным мифическим существам «герам», а позже и богам. Чего стоит одна Гера – царица богов и людей, жена Зевса.

Можно предположить, все-таки не греки, а тиррены-этрусски были наследниками той части племен туранского мира (андроновцев – алакульцев?), которая, продвигаясь на запад, принесла в Европу свою культуру, эпос, мифологию из глубин Сибири. Одним из мифов и был миф о племенах пани, укравших коров у бога Индры, а может, и у самого Геркулеса (Геракла). Эти племена, как мы выяснили, и являлись теми тирренцами-этруссками. Именно они могли пронести свою веру в «рогатых» тотемов сквозь века и расстояния и свято поклонялись этим богам. Большинство из этих богов олицетворяли собой громадных мифических существ.

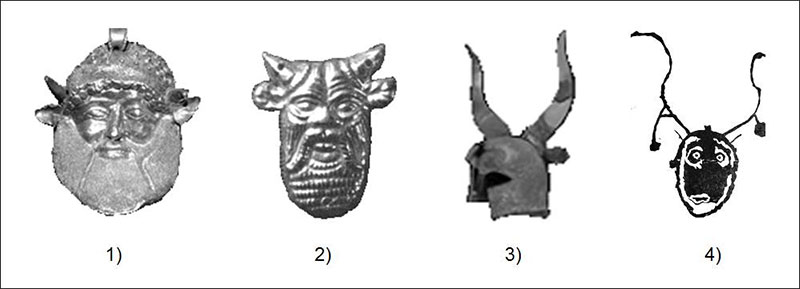

Рис. 20. Вариации рогатых существ.

1. Этрусско-пеласгический амулет с изображением головы со звериными ушами и рогами (возможно, бог Пан или Гермес). Около 460 г. до н. э.

2. Скифско-яванская бляшка с человеческой головой с рогами.

3. Древнегреческий (явано-пеласгический) шлем с рогами.

4. Саяно-алтайская личина богини с рогами (окуневско-андроновская культура).

Тем, кто пронес культ рогатого Пана (того же Сильвана) сквозь века и через огромные расстояния, были пеласги, или те же яваны (до греческие ионийцы). А сами греки (латиняне), конечно же, сумели сохранить в своей культуре пано-яванские и древнескифские изображения «рогатых» из далекой Сибири.

О них свидетельствуют многие сюжеты каменных стел, ассоциируемых с окуневской культурой, т. е. демонстрируют саяно-алтайские импульсы. Традиции изображения рогатых божеств широко распространены на территории окуневской культурной области нынешней Хакасии. Сюжеты этой культуры подчеркивают скотоводческую тематику (изображение быков, повозок) и, вероятно, связаны с миграцией не только индоевропейских племен, но и каких-то тюркско-угорских групп населения с территории юга Сибири. Сравните: тюркское «пан» – народ; угро-кетоязычное «банги» – земляные люди; угорское «панх» – дорога. У окуневцев прослеживаются лесные мотивы «рогатых» (изображения тотемных лосей, мифических коров и хищников и т. д.).

Немыми свидетелями миграции восточных племен пани (с рогатым тотемом) на запад являются петроглифы Сибири бронзового века. Сотни танцующих человечков в изображениях тайги имеют особый тип «рогатых» головных уборов: однорогих, двурогих, трехрогих. (Ср. «пан/ты» – рога).

Можно высказать предположение, что рисунки танцующих человечков в рогатых (порой в грибовидных) уборах имеют какое-то отношение к греческому Пану (божок с рогами) и таинственному народу пани, упоминаемому в «Ригведе». Эти пани и могли быть родоначальниками и предками некоторых мигрирующих племен – кочевников с юга Сибири, в том числе и «рогатых человечков».

На наш взгляд, в понятия «кереиты» (род енисейских киргизов Исарского улуса) или «керуты» (самоназвание енисейских киргизов) потомки народа пан вкладывали значение «рогатые» (ср.: «кераты» – рогатые змеи; cervulus – молодой олень или коровы). По местным легендам хакасов, предводителем народа «людей-змей» был двурогий Змей Ала биг. Вслед за киргизами и западные монголы (ойраты) своих северных соседей, енисейских киргизов, именовали их собственным именем «керуты», т. е. в смысле «рогатые». Далекие предки этих племен вполне могли пронести культ «рогатых» тотемов до самой Греции.

Имя двурогого бога Алы, символизирующего некогда священную гору – Валу (пещеру), народом пан из далекой сибирской Алатау было перенесено их потомками тирренцами (этруссками) в Италию на гору Альбана (Альпы), а в Греции – на Олимп.

Позже индоевропейские греки, овладев территорией тирренцев (пеласгов), присвоили Олимп для пантеона своих богов. Древний двурогий божок Пан был низвергнут из сакральной сферы пан/теона высших в профанную, низшую. Ему пришлось удалиться с Олимпа (см. санскритское ali, горы Ала) в горы, в прохладный грот или пещеру (тюр. «а/пан» – грот). В горах Пан пасет стада, играя на свирели. Ведь некогда он был великим шо/паном, т. е. ча/баном, удерживающим не только коров, но и лучи света ариев в самой горе Алатау. Восход лучей Солнца (выход коров из пещеры) был связан с ритуалом саман – пением гимнов и музыкой. Доверено было это древнейшее священнодействие Пану – шаману со свирелью. От «пана» этимологизируется слово «пан» (сан.) – уважать, почитать, восхвалять, а также «пангос» (угор. – кет.) – шаман.