По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

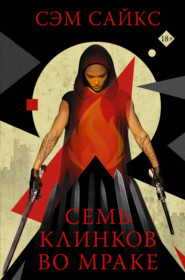

Десять железных стрел

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

А еще он разговаривал.

В общем, это довольно странно.

Я кивнула, щелчком открыла его барабан. Полезла в сумку и выудила серебряный патрон. Пробежала пальцем по гравировке.

Руина.

Небрежная. Шумная. Идеально.

Я вставила патрон. Захлопнула барабан. Ощутила, как пылает в ладони Какофония, когда я подняла его и нацелила на двери.

И спустила курок.

Знаю, ты слышал рассказы – об ухмыляющемся, стреляющем магией револьвере скитальца-одиночки. Может, слышал, что пули, которые из него вылетают, заговоренные, колдовские, зачарованные. Может, слышал о том, что случается, когда скиталец-одиночка спускает его курок – небеса озаряет хохочущее пламя, расцветают очаги студеного льда, взрываются стены звука, в которых тонут крики тех, кого они сносят, словно людской мусор, всякий раз, когда Какофония стреляет.

Хорошие рассказы.

Но с реальностью и близко не сравнятся.

Патрон вылетел из дула и ударил в двери. Руина взорвалась мгновением спустя. Воздух подернулся рябью, вой ветра и треск сухой земли стихли на фоне ударной мощи, что громогласно ожила. Палантин захлестал по лицу. Руина раскурочила землю, разбила доски на щепки, взметнула ошметки дерева и камней, пробив в дверях дыру.

Рассказы, которые ты слышал, по большей части правдивы.

По большей части.

Было громко, но крики я все равно расслышала.

Стена звука рассеялась мгновением позже, оставив после себя звон в ушах и стук падающих обломков. Я подождала мгновение – вдруг хлынут бандиты с клинками наголо или посыплются арбалетные болты, – пока не убедилась, что никто там меня убить не сможет.

Я фыркнула, отщелкнула барабан Какофонии, выудила из сумки еще три патрона – Изморозь, Геенну и… Стальной Питон?

Помотала головой.

Никакого Стального Питона. То, что мы пытаемся друг друга прикончить, совсем не повод для отчаянных мер.

Я заменила его на Солнцесвет, вставила его в гнездо, захлопнула барабан, убрала Какофонию обратно в кобуру. С мечом в руке прошла сквозь рваную дыру в дверях и завесу поднятой пыли в особняк, а ныне крепость.

Там мне открылись руины древней роскоши: мягкие кресла, сломанные на растопку; столы, которые когда-то ломились от неприлично роскошных пиров, переиначили в баррикады; разномастные портреты разномастных имперских предков, порванные и приспособленные как постельное белье. По обе стороны непомерно огромной гостиной вздымались лестницы к нависающему надо мной балкону. Некогда, до того, как время и неизбежность взяли свое, сей особняк наверняка был весьма величественным.

И, знаешь, до того, как его усыпали тела.

Мальчонки и девчонки Кассы разметались по полу. Руина разбросала как их самих, так и их оружие и самодельные баррикады по всей гостиной. Одни лежали и стонали, и трясущимися конечностями тянулись к мечам и штык-ружьям. Иные лежали и орали, приземлившись на разбитые перила или доски; в их ногах или ребрах засели осколки деревяшек. Третьи же лежали молча, неподвижно.

Я уделила им ровно столько внимания, сколько понадобилось, чтобы вычислить наименее раненных.

Явилась-то не ради них.

Я нашла его, мужика постарше, седеющего, который упрямо полз, толкаясь одной, еще рабочей конечностью. Дрожащая рука тянулась к тяжелому арбалету неподалеку. Мужик заорал – мой меч, обрушившись, проткнул ему ладонь.

За такое меня бы замучила совесть.

Ну, знаешь, если бы он не тянулся за оружием, чтобы меня пристрелить.

Я дождалась, пока ор стихнет до скулежа, потом присела на корточки. Мужик уставился снизу вверх. Лицо его исчертило достойное уважения количество шрамов и морщин – это тебе не молодняк с широко распахнутыми глазенками, поведшийся на романтику разбойной жизни. Тут я имела дело с бывалым бойцом. А это вселяло надежду, что работенка окажется быстрой.

– Где Касса Печаль? – спросила я.

– Иди ты… на хер… – выплюнул мужик.

Но ты ведь знаешь, что в Шраме говорят про надежду.

Пользы от нее примерно как от пробитой мечом руки.

– Ишь какой задиристый, м-м? – хихикнул Какофония из кобуры. – Достань меня. Покажем-ка ему наше дипломатическое мастерство.

Совету я не вняла. Пусть я ни капли не сомневалась, что в дипломатии Какофония и в самом деле подкован, я все-таки понимала, что его толкование этого искусства обычно включало в себя следующее: палить по людям, пока оставшиеся в живых не выдадут ему то, что он возжелал. И пусть сие временами соблазнительно, я знала способ получше.

Я вздохнула, положив ладонь на эфес меча, и наклонилась поближе. Мужик отпрянул, ожидая кулак в лицо или чего похуже.

– Как тебя звать?

Этого он явно не ожидал.

– Ч-чего? – охнул он.

– Имя, – пояснила я. – Либо с которым ты родился, либо которое взял, когда начал на нее работать. Знаю, скитальцы любят, когда у их прихвостней чудны?е клички.

Он втянул воздух сквозь зубы, сдерживая боль, взгляд стал жестче.

– Ришас.

Я медленно кивнула, удерживая его взгляд, взвесила имя на языке.

– Сколько тебе лет, Ришас?

– Иди на х…

Кулак, которого он на этот раз уже не ждал, все-таки нашел его щеку.

– Ну что же ты, не нужно вести себя так некультурно, – произнесла я мягко, в полную противоположность удару, и глянула на свой меч. – Ну, некультурней, чем уже есть. Очень бы не хотелось, чтобы твое последнее впечатление обо мне было, мол, я вся такая безжалостная, так что давай пойдем путем попроще, м? Сколько тебе лет?

Ришас поколебался, то ли из гордости, то ли из-за боли, я не знала. Но в итоге все равно ответил.

– Сорок четыре, – проворчал он.

– Сорок четыре, – повторила я. – Староват для бандита. Будь ты глупцом, вряд ли бы дожил до своих годков, верно?

Ришас промолчал. Тишина затянулась, потом я ее нарушила.

В общем, это довольно странно.

Я кивнула, щелчком открыла его барабан. Полезла в сумку и выудила серебряный патрон. Пробежала пальцем по гравировке.

Руина.

Небрежная. Шумная. Идеально.

Я вставила патрон. Захлопнула барабан. Ощутила, как пылает в ладони Какофония, когда я подняла его и нацелила на двери.

И спустила курок.

Знаю, ты слышал рассказы – об ухмыляющемся, стреляющем магией револьвере скитальца-одиночки. Может, слышал, что пули, которые из него вылетают, заговоренные, колдовские, зачарованные. Может, слышал о том, что случается, когда скиталец-одиночка спускает его курок – небеса озаряет хохочущее пламя, расцветают очаги студеного льда, взрываются стены звука, в которых тонут крики тех, кого они сносят, словно людской мусор, всякий раз, когда Какофония стреляет.

Хорошие рассказы.

Но с реальностью и близко не сравнятся.

Патрон вылетел из дула и ударил в двери. Руина взорвалась мгновением спустя. Воздух подернулся рябью, вой ветра и треск сухой земли стихли на фоне ударной мощи, что громогласно ожила. Палантин захлестал по лицу. Руина раскурочила землю, разбила доски на щепки, взметнула ошметки дерева и камней, пробив в дверях дыру.

Рассказы, которые ты слышал, по большей части правдивы.

По большей части.

Было громко, но крики я все равно расслышала.

Стена звука рассеялась мгновением позже, оставив после себя звон в ушах и стук падающих обломков. Я подождала мгновение – вдруг хлынут бандиты с клинками наголо или посыплются арбалетные болты, – пока не убедилась, что никто там меня убить не сможет.

Я фыркнула, отщелкнула барабан Какофонии, выудила из сумки еще три патрона – Изморозь, Геенну и… Стальной Питон?

Помотала головой.

Никакого Стального Питона. То, что мы пытаемся друг друга прикончить, совсем не повод для отчаянных мер.

Я заменила его на Солнцесвет, вставила его в гнездо, захлопнула барабан, убрала Какофонию обратно в кобуру. С мечом в руке прошла сквозь рваную дыру в дверях и завесу поднятой пыли в особняк, а ныне крепость.

Там мне открылись руины древней роскоши: мягкие кресла, сломанные на растопку; столы, которые когда-то ломились от неприлично роскошных пиров, переиначили в баррикады; разномастные портреты разномастных имперских предков, порванные и приспособленные как постельное белье. По обе стороны непомерно огромной гостиной вздымались лестницы к нависающему надо мной балкону. Некогда, до того, как время и неизбежность взяли свое, сей особняк наверняка был весьма величественным.

И, знаешь, до того, как его усыпали тела.

Мальчонки и девчонки Кассы разметались по полу. Руина разбросала как их самих, так и их оружие и самодельные баррикады по всей гостиной. Одни лежали и стонали, и трясущимися конечностями тянулись к мечам и штык-ружьям. Иные лежали и орали, приземлившись на разбитые перила или доски; в их ногах или ребрах засели осколки деревяшек. Третьи же лежали молча, неподвижно.

Я уделила им ровно столько внимания, сколько понадобилось, чтобы вычислить наименее раненных.

Явилась-то не ради них.

Я нашла его, мужика постарше, седеющего, который упрямо полз, толкаясь одной, еще рабочей конечностью. Дрожащая рука тянулась к тяжелому арбалету неподалеку. Мужик заорал – мой меч, обрушившись, проткнул ему ладонь.

За такое меня бы замучила совесть.

Ну, знаешь, если бы он не тянулся за оружием, чтобы меня пристрелить.

Я дождалась, пока ор стихнет до скулежа, потом присела на корточки. Мужик уставился снизу вверх. Лицо его исчертило достойное уважения количество шрамов и морщин – это тебе не молодняк с широко распахнутыми глазенками, поведшийся на романтику разбойной жизни. Тут я имела дело с бывалым бойцом. А это вселяло надежду, что работенка окажется быстрой.

– Где Касса Печаль? – спросила я.

– Иди ты… на хер… – выплюнул мужик.

Но ты ведь знаешь, что в Шраме говорят про надежду.

Пользы от нее примерно как от пробитой мечом руки.

– Ишь какой задиристый, м-м? – хихикнул Какофония из кобуры. – Достань меня. Покажем-ка ему наше дипломатическое мастерство.

Совету я не вняла. Пусть я ни капли не сомневалась, что в дипломатии Какофония и в самом деле подкован, я все-таки понимала, что его толкование этого искусства обычно включало в себя следующее: палить по людям, пока оставшиеся в живых не выдадут ему то, что он возжелал. И пусть сие временами соблазнительно, я знала способ получше.

Я вздохнула, положив ладонь на эфес меча, и наклонилась поближе. Мужик отпрянул, ожидая кулак в лицо или чего похуже.

– Как тебя звать?

Этого он явно не ожидал.

– Ч-чего? – охнул он.

– Имя, – пояснила я. – Либо с которым ты родился, либо которое взял, когда начал на нее работать. Знаю, скитальцы любят, когда у их прихвостней чудны?е клички.

Он втянул воздух сквозь зубы, сдерживая боль, взгляд стал жестче.

– Ришас.

Я медленно кивнула, удерживая его взгляд, взвесила имя на языке.

– Сколько тебе лет, Ришас?

– Иди на х…

Кулак, которого он на этот раз уже не ждал, все-таки нашел его щеку.

– Ну что же ты, не нужно вести себя так некультурно, – произнесла я мягко, в полную противоположность удару, и глянула на свой меч. – Ну, некультурней, чем уже есть. Очень бы не хотелось, чтобы твое последнее впечатление обо мне было, мол, я вся такая безжалостная, так что давай пойдем путем попроще, м? Сколько тебе лет?

Ришас поколебался, то ли из гордости, то ли из-за боли, я не знала. Но в итоге все равно ответил.

– Сорок четыре, – проворчал он.

– Сорок четыре, – повторила я. – Староват для бандита. Будь ты глупцом, вряд ли бы дожил до своих годков, верно?

Ришас промолчал. Тишина затянулась, потом я ее нарушила.