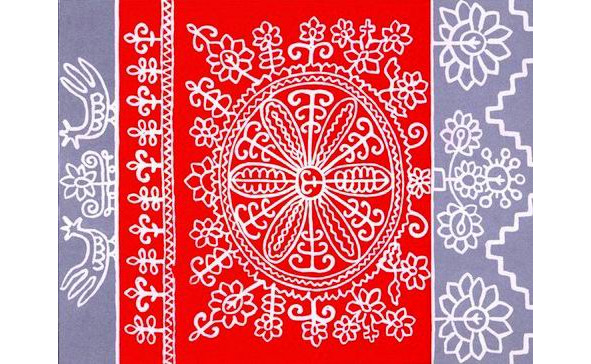

Сакральные символы Ведической Руси

Обращаясь вновь к мысли С. В. Иванова о неповторимости орнаментальных комплексов, о том, что «племена или группы племен, разработавшие их, надолго сохраняют входящие в комплекс мотивы», и даже теряя связь между собой, продолжают хранить орнаментальные традиции, свидетельствующие о древней общности этих групп», мы в нашем случае можем сделать вывод о вероятном родстве орнаментики андроновской керамики 17—11 века до н.э. и декора северорусского браного ткачества, вышивки и кружева конца 19- начала 20 века. Для ответа на вопрос о том, каким образом традиция могла быть сохранена в течение не менее 3500 лет практически без изменений, необходимо выяснить какие этнические группы на протяжении всего этого времени были носителями данной традиции. Так как в науке широко распространено мнение, согласно которому между индоиранским и финно-угорским ареалами существовали достаточно длительные и древние связи, и, кроме того, север европейской части СССР, как правило, рассматривается как территория, заселенная ко времени прихода сюда славян в 1 тысячелетия н. э. финно-угорскими группами, то естественно предположить, что носителями андроновской орнаментальной традиции были именно финно-угры, перенявшие её в древности у индоиранцев и сохранившие вплоть до конца 1 тысячелетия н. э. Предполагается, что большая часть этого финно-угорского массива была ассимилирована славянами, но, тем не менее, такие народы как карелы, вепсы и коми продолжают жить среди русского населения, не растворяясь в нем, сохраняя язык и этнические традиции. Среди этих традиций не последнее место занимает орнамент. Таким образом, если андроновские орнаментальные комплексы сохранены именно финно-угорским населением севера европейской части СССР, то данные комплексы должны постоянно присутствовать, причем в своих древних формах – архетипах, в ткачестве и вышивке этих народов. Однако, анализируя узоры их текстиля, мы обнаруживаем лишь немногие мотивы, характерные для декора андроновской керамики. Причем, как отмечает Г. Н. Климова: «в текстиле народов коми шире всего представлены более поздние особенности». Кроме того она указывает на то обстоятельство, что развитие искусства браного ткачества в конце 19- начале 20 века было характерно для западных групп коми-зырян и северных коми-пермяков, т.е. тех районов, где наиболее интенсивен был контакт с русским населением. «На остальной территории, за единичными исключениями, оно не практиковалось, и трудно допустить, что оно бытовало раньше, потому что нет ни людей, ни памяти местного населения о них», – отмечает Г. Н. Климова. И далее исследовательница пишет: «В районах же распространения браного ткачества ряд фактов указывает на сравнительно небольшой период бытования там этой техники… пожилые женщины утверждают, что в их деревнях красные узоры стали обильно распространяться только в конце 19 века. Мода захлестнула всех, а для того, чтобы все женщины овладели основой моды, было еще недостаточно времени».

А. П. Косменко, говоря об искусстве вепсов – одной из небольших финно-угорских групп, расселенных дисперсно среди русского этнического массива и северо-восточной части и Бокситогорском районе Ленинградской области, а также на северо-западе Вологодской области, отмечает, что в конце 19- начале 20 века узорное ткачество у вепсов значительно уступало искусству вышивания. Она связывает это с тем, что рисунчатые ткани у них, в отличие от русских, «слабо функционировали как предметы декоративного оформления жилища. Во внутреннем убранстве венского жилища такое функциональное назначение домотканых изделий стало интенсивно проявляться в наше время». Далее А. П. Косменко пишет, что: «с трудоемким и сложным по выработке рисунков двухуточным тканьем на большом количестве дощечек – вепсы только начали знакомиться приблизительно на рубеже 19—20 веков… чему в немалой степени способствовали красно-белые каймы для декоративного оформления полотенец, завозимые сюда от русских Вологодской области, где этот вид тканья был очень развит». В отличие от русских браных проставок, имевших сложные орнаментальные разработки и высокую технику исполнения, что свидетельствует о древней традиции, орнаменты вепских предметов тканья просты, да и образующий узоры настил из красных ниток, не сложный, производящий впечатление фабричного изделия, как у русских, а рыхлый, что говорит о технической не разработанности и отсутствии глубоких традиций. А. П. Косменко отмечает, что: «красно-белая браная техника не закрепилась в ткацком производстве», и делает далее следующий вывод: «К вепскому узорному ткачеству 19-начала 20 века неприложимы такие характеристики, как «очень развито», ««преобладают виды декоративного тканья», «более распространено, чем вышивание, или одинаково с ним». Но все эти характеристики точно соответствуют уровню развития браного ткачества в народном декоративно-прикладном искусстве северорусского населения в конце 19-начале 20 века.

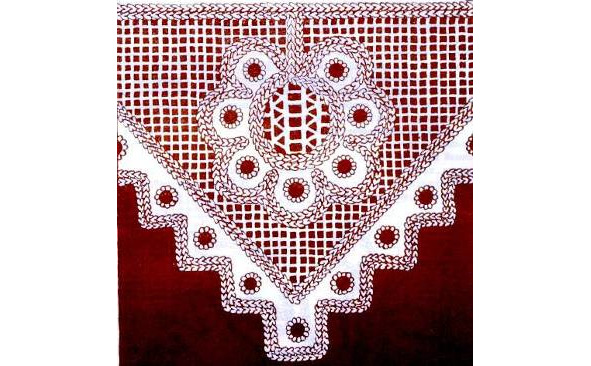

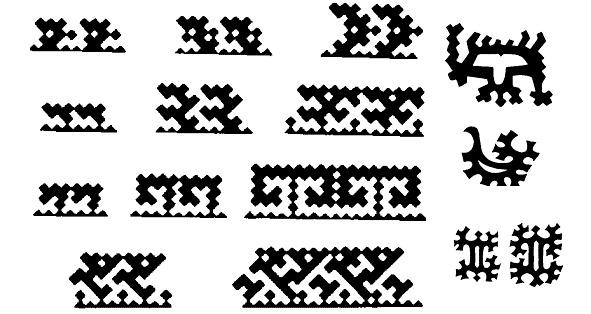

Вепсские орнаменты

В другой своей работе, посвященной народному искусству карел, А. И. Косменко пишет, что, несмотря на очень высокий уровень развития у них браного ткачества, есть основания считать, что этот вид тканья «не столь древен, как, например, отдельные виды карельских вышивок. Пути распространения его, очевидно, связаны с более южными территориями. Браное тканье преобладало в районах наиболее интенсивных контактов с соседним русским: населением, – в южной и средней Карелии. И наконец, определенный интерес представляет «Альбом хантыйских орнаментов (восточная группа)», составленный Н. В. Лукиной по музейным коллекциям и полевым материалам автора. В альбоме представлено около 900 орнаментов, выполненных на бересте и в технике меховой мозаики. Н. В. Лукина отмечает, что вышивание нитками по ткани характерно скорее для южных хантов и сейчас встречается редко на кисетах, сумочках и культовых предметах,«очень редко встречаются вытканные узоры – на поясах и подвязках обуви». Среди 900 орнаментов, приведенных в альбоме, очень немногие имеют аналоги в северорусском браном ткачестве. Это выцарапанные на бересте «сарт-пёнк» (щучьи зубы) и «тёгор-пель» (заячьи уши), а также узоры, состоящие из крючков и свастических форм (с.178 (2) 0, 182 (5), 183 (3а), 208 (1,2,3б), 213 (Iа), 224 (2, 3). Таким образом, только немногим более десяти из 900 традиционных хантыйских орнаментов можно соотнести с северорусскими, т.е. практически чуть больше 1 процента.

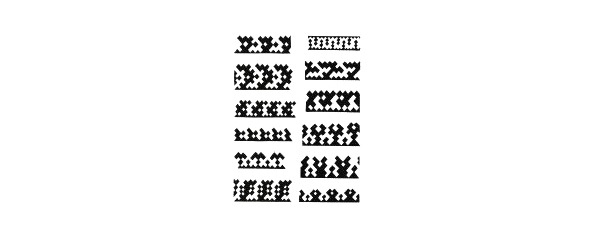

Хантыйские орнаменты

Все вышеперечисленные факты не позволяют принять гипотезу о том, что традиции андроновских орнаментальных комплексов пришли в северорусское браное ткачество от финно-угорского населения европейского севера, якобы воспринявшего их в древности у своих индоиранских соседей.

Другие варианты решения вопроса о возможных носителях древней андроновской орнаментальной традиции представляются следующими. Первое – субстратное население европейского Севера нашей страны до прихода сюда славян было в значительной мере представлено потомками индоиранских групп, о чем свидетельствует крайне архаичная индоиранская топо- и, особенно, гидронимия многих районов Русского Севера. Являясь субстратом северорусской группы русского этноса, они сохранили древние орнаменты своих предков.

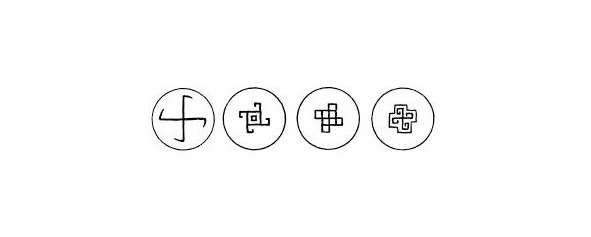

Второе – так как в процессе этногенеза восточных славян принимало участие индоиранское население европейской части России, не включившееся в подвижки арьев в середине 2 – начале 1 тысячелетия до н.э. на юг и юго-восток, и не покинувшее эти территории, то, вполне вероятно, что андроновские орнаментальные комплексы были также принесены на европейский север и пришедшими сюда восточными славянами. Это тем более вероятно, что орнаменты андроновского типа характерны не только для браного ткачества северорусских крестьянок, но часто встречаются в вышивке, кружеве и бранине других губерний России конца 19-начале 20 века. Кроме того, мы можем проследить бытование орнамента андроновского типа в русской, и шире – восточнославянской, традиции на протяжении многих столетий. Так Г. Н. Климова, говоря о традициях древнего геометрического узора, отмечает, что они «присутствуют» в орнаменте русского золотого шитья 15—17 века, т.е. налицо стабильность узоров этого типа на Руси в последние четыре-пять столетий. Есть сведения, которые опускают их возраст до 11—13 века». Здесь имеет смысл обратиться к материалам, опубликованным Н. А. Маясовой. Без особых усилий можно заметить, что большая часть одеяний персонажей, изображавшихся в лицевом шитье средневековой Руси, заполнена ромбическими, зигзагообразными и меандровыми узорами. Так меандровая плетенка заполняет нимбы Богоматери и святых на пелене «Явление Богоматери Сергию» второй половины 15 века, нимбы Николы и Николы Можайского на пеленах начала 16 века, она украшает одеяния Иоана Предтечи на хоругви последней четверти 16 века и омофор Ионы Митрополита в шитье 17 века. Меандровая плетенка, ромбы, кресты заполняют одежду персонажей, архитектурные сооружения и даже позём на пелене «Никола с житием» второй половины 17 века. Надо отметить, что именно на последней пелене в заполнении некоторых деталей – одежды Николы и стен храмов – в чистом виде представлен древний палеолитический ромбомеандровый орнамент мезинского типа. В композиции «Предста Царица» 1602 г. на одеянии Богоматери – сложнопрорисованные свастики (табл. 7), а на плащанице «Положение в гроб» орнаменты андроновского типа украшают одеяния ангелов, Богоматери и даже горизонтальную полосу над телом Христа. Фон одного из древнейших памятников русского лицевого шитья – запрестольной пелены 12 века новгородской работы – весь заполнен кругами из «гуськов», характерного мотива андроновской орнаментики (табл. 5). Не только в шитье, но и в других видах средневекового русского искусства мы встречаем элементы древнего андроновского орнамента. Так на поземе миниатюры 15 века с изображением пророка Захарии, выполненной в Москве, среди различных знаков видны «гуськи», свастики и различные свастические элементы (табл. 8). Интересная орнаментальная композиция представлена на шиферном пряслице, найденном на славянском поселении сельского типа 11—13 века у Рязани, в районе водохранилища Пронской ГРЭС. На нем мы видим изображение, отдаленно напоминающее православный крест и человеческую фигуру одновременно, т.к. верхний и боковые концы креста заканчиваются трезубцами, очень похожими на трехпалые руки, характерные для персонажей сакрального круга еще со времен Триполья. Это центральное звено композиции помещено в окружении отрезков меандровых спиралей и свастик (табл. 9).

Позем миниатюры 15 век. Пророк Захария

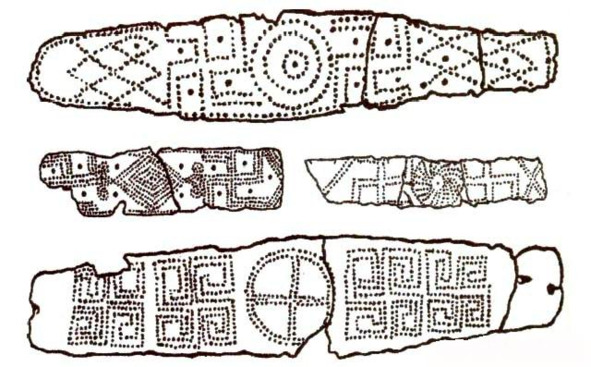

Мотивы из простых и сложнопрорисованных свастик помещены в качестве клейм на днищах сосудов 11—12 века найденных во время раскопок в Старой Рязани (табл. 9).

Рязанские клейма

Среди клейм на сосудах Смоленска (11—10 века), Е.В.Каменецкая выделяет, как наиболее архаичные, клейма в виде свастики, встречающиеся на керамике 10—11 века, и считает, что они носили у славян культовый характер, выражая обоготворение и почитание неба, небесных светил и огня (табл. 9).

Смоленские клейма

Свастика, как элемент декора, встречается в кирпичной кладке и мозаиках первых христианских соборов Киевской Руси. Это главный мотив орнаментального пояса композиции «Евхаристия» мозаики абсиды Софийского собора в Киеве (11 век).

Мозаика Софийского собора в Киеве

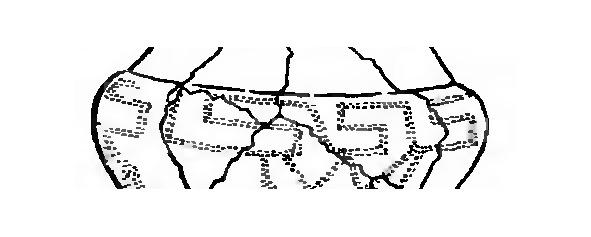

Исключительный интерес представляет орнаментальная выкладка, которой оформлена лестничная башня Спасского собора в Чернигове, одного из древнейших сооружений средневековой Руси, ровесника Киевского Софийского собора (начало 11 века). Опубликовавший эти, открытые после снятия поздней штукатурки декоративные выкладки, Н. В. Холостенко считает, что подобные орнаменты имели «специальное, символическое значение». Он отмечает, что особо богатое оформление лестничной башни, выделяющее её из других частей собора, связано с тем, что она была местом «ритуального входа князя и его приближенных на хоры». (табл. 10). Во втором ярусе башни помещен широкий орнаментальный пояс, составленный чередующимися равноконечными крестами и сложно прорисованными свастиками.

Башня Спасского собора в Чернигове

Такая форма свастики, с концами, изгибающимися в виде меандра, была придана также и металлической пряжке 1220—1260 г., найденной на Тихвинском раскопе Новгорода (табл. 10). Надо отметить, что эта необычная и достаточно сложная форма доходит без изменений до 1910-х., когда вологодская крестьянка Ульяна Теребова, выполняя браную проставку для свадебного полотенца своей дочери (табл. 10), орнаментировала её именно такими меандровыми крестами. Традиционными для андроновской керамики 17—9 века до н.э., средневекового русского лицевого шитья, вологодских вышивок, кружева, ткачества конца 19-начала 20 века «гуськами» украшены костяные гребни 9—10 века, найденные в курганах Суздальского Ополья и в нижних слоях Старой Ладоги. Знаком свастики отмечено глиняное пряслице из поселения 7—8 века н. э. на реке Тясмин, принадлежащего древнему славянскому племени уличей (табл. 9).

Опускаясь далее в глубь столетий, мы находим все те же меандровые и свастические мотивы в декоре изделий пшеворской и зарубинецкой культур, распространенных в 3 века до н.э. – 3 века н.э. (по Б. А. Рыбакову) на тех же территориях, что и праславянские тшинецкая и комаровcкая культуры в 15—12 веке до н.э.

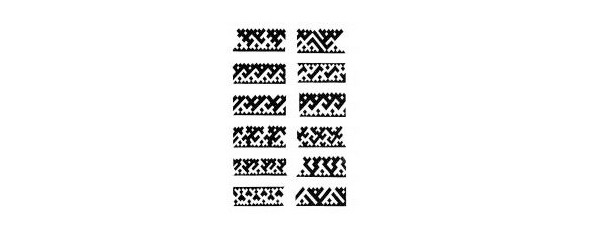

Пшеворская керамика

Это хорошо иллюстрируют материалы, приведенные в работе А. Л. Монгайта, где показаны различные сосуды пшеворской культуры, декорированные меандрами и сложнопрорисованными свастиками, и в статье Э. А. Сымоновича, где также даны образцы меандрово-свастического декора (табл. 11). Э. А. Сымонович в своей работе отмечает, что свастика, встречающаяся на сосудах эпохи бронзы, «широко распространена в чисто славянских узорах эпохи Киевской Руси, обозначая знак солнца». И, наконец, если мы обратимся к скифскому периоду на территории Среднего Приднепровья, предшествовавшему времени появления пшеворской и зарубинецкой культур, то и здесь встретим ту же самую картину. На сосудах из днепровской лесостепи одним из распространенных орнаментально-знаковых мотивов была свастика, как простой формы, так и очень сложного рисунка, с множеством крючков-отростков на концах. Причем исключительно интересным представляется тот факт, что на одном из сосудов 6 века до н.э. из раскопок у села Аксютинцы, рядом с равноконечным крестом и свастиками различных очертаний помещен, значительно превышающий их размерами крест, который станет на Руси «православным» крестом (табл. 11).

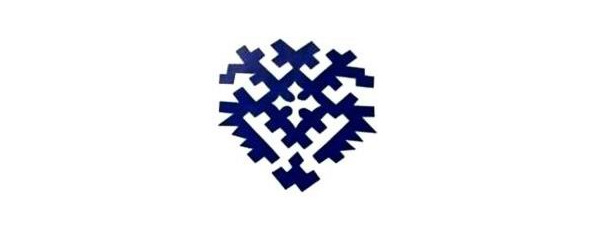

Таким образом, можно проследить непрерывную орнаментальную традицию, идущую от культур бронзового века до русской крестьянской вышивки и ткачества конца 19-начала 20 века. Но так как именно в северорусском ткачестве встречаются в наиболее полном виде древние андроновские комплексы, которых у финно-угорских народов этого региона нет, мы можем предположить и другой вариант решения вопроса о носителях андроновской орнаментальной традиции. Возможно, что и субстратное население севера Восточной Европы до прихода сюда славян, и пришедшие на эти земли славяне имели аналогичные сакральные орнаментальные символы, переданные им далекими общими предками. Вероятно, было и определенное осознание этого родства. В противном случае крайне трудно объяснить четкую направленность подвижен славян именно в Заволочье, на Восток Европейского Севера, отмеченную В. В. Пименовым в его работе «Вепсы», где он пишет, что: «по каким-то не вполне ясным причинам основная масса русских переселенцев либо, подобно новгородским ушкуйникам, миновала, почти не задерживаясь и почти не оседая, коренные земли вепсов, либо же вообще обходила их стороной, направляя свой путь непосредственно в Заволочье», т.е. на земли легендарной «чуди белоглазой», о которой мы говорили несколько ранее. Вероятно, имеет смысл согласиться с В. Н. Даниленко, расширяющим зону размещения индоевропейцев в 8—5 тысячелетия до н.э. от Причерноморья и Прикаспия вплоть до водораздела рек Белого и Каспийского морей и далее на север, и предположить, что субстратное население вологодских земель, до прихода сюда славян, в подавляющем большинстве было представлено потомками этого древнего индоевропейского массива. Таким образом, можно будет объяснить сохранение в северорусской традиции таких форм, которые совершенно не характерны для финно-угорской орнаментики, или встречаются в ней крайне редко, но в то же время постоянно присутствуют в ткачестве и вышивке конца 19- начала 20 века восточных районов Вологодской области, с одной стороны, и о памятниках различных археологических культур южнорусской степи и лесостепи, с другой. Орнаментальные комплексы, идентичные северорусским, характерны для Северного Кавказа и некоторых районов Закавказья, они весьма обычны в мозаичном декоре средневековых храмов, мавзолеев, мазаров Средней Азии и Ирана, т.е. распространены на тех территориях, которые современная наука связывает с арийскими продвижениями конца 2 – начала 1 тысячелетия до н.э.

В эпоху бронзы и раннего железа ближайшие аналоги срубно-абашевско-андроновским орнаментам на юго-востоке европейской части страны встречаются в памятниках Северного Кавказа второй половины 2- начала 2 тыс. ячелетия до н. э. Это, в частности, опубликованные В. И. Марковиным материалы раскопок склепа 2 тысячелетия до н.э. селения Энгикал в Ингушетии: бляхи и булавки с дисковидным навершием, покрытые пунсонными свастическими и меандро-подобными изображениями (табл. 12). Он отмечает, что: «к сожалению до сих пор слабо изучена северокавказская керамика эпохи бронзы, почти не проведено её сравнение с керамикой степных культур», и в то же время: «… нет сомнений, что именно степные племена Нижнего Дона вклинились в пределы Прикубанья». Здесь следует еще раз вспомнить гипотезу О. Н. Трубачева о том, что прикубанский народ синдов является реликтом индийских племен, оставшихся в Восточной Европе после того, как часть индоиранцев (арьев) покинула эту территорию. Среди опубликованных Р. М. Мунчаевым материалов погребений Лугового могильника в Ассинском ущелье (Чечено-Ингушетия) значителен процент двуовальных бронзовых блях (интересно, что такая же форма характерна для славянских фибул 8 века н. э.), отмеченных знаком свастики, выбитой пунсоном в центре каждого овала. Р. М. Мунчаев отмечает, что: «…они всегда находились около черепа или грудной клетки. Это позволяет считать их налобными или нагрудными бляхами». Интересно, что для таких могильников как Луговой и Нестеровский, также расположенный в Ассинском ущелье, характерно возведение курганных насыпей над погребениями. Все это очень похоже на традиции андроновцев, как, впрочем, и обязательность наличия в захоронениях сосудов и украшений, причем на последних, как мы видим, помещались орнаментальные мотивы, более чем традиционные для андроновских памятников. Аналогичные функции оберегов, что и двуовальные бляхи из Лугового могильника, бляхи и булавки из Энгикала, выполняли, вероятно, и налобные венчики-диадемы 14—13 века до н.э., найденные Б. В. Теховым во время раскопок Тлийского могильника в Южной Осетии. Эти диадемы украшены геометрическими фигурами – кругами, треугольниками, ромбами, а также, как правило, меандроидными и свастическими изображениями (табл. 12). Б. В. Техов отмечает, что аналогичные им диадемы были найдены, в одном из Стырфазских кромлехов (Сев. Кавказ), в селе Гехарот (Армения), на территории Азербайджана и Ирана. Интересно, что непрерывный узор, образованный свастиками на некоторых диадемах (табл. 11), абсолютно идентичен орнаментальному мотиву, характерному для славянской пшеворской культуры 3 века до н.э. – 3 века н.э. (табл. 11) и повторяющемуся на русском изразце 18 века. (табл. 11).

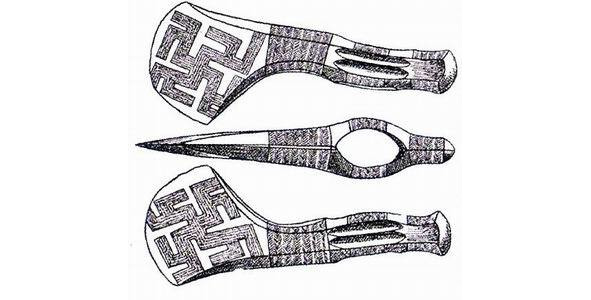

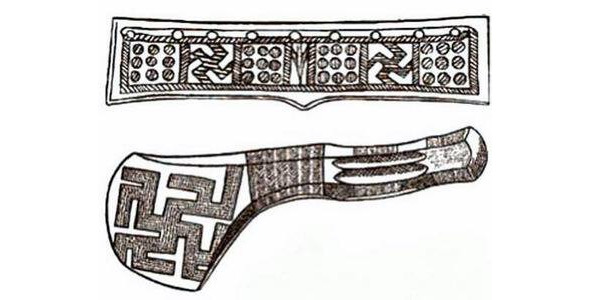

Исключительный интерес представляют также меандровые и свастические мотивы на бронзовых топорах кобанского типа из того же Тлийского могильника. Сложнопрорисованные свастики, помещенные на этих топорах 12—9 века до н.э. имеют аналоги в орнаментике поздняковских сосудов, т.е. культуры близкородственной и одновременной андроновской.

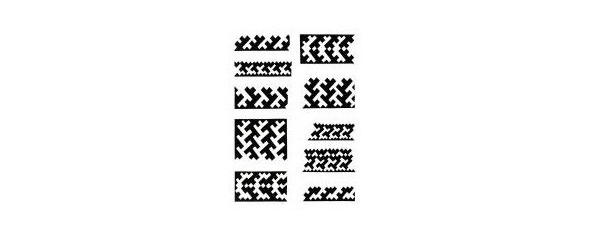

Кобанский орнамент

Кобанские топоры

Так свастика с многочисленными «отростками» на концах, помещенная на днище одного из глиняных горшков, найденных в поздняковском могильнике «Фефелова Бора» (Рязань) (табл. 12), каждой своей линией повторяется на кобанских бронзовых топорах (табл. 13). Но такие же точно сложнопрорисованные свастики мы видим на одной из булавов склепа у сел. Энгикал (табл. 12), они присутствуют в орнаменте находок из ряда мест Азербайджана, например, на глиняном штампе, а также на стенах храма, штукатурке землянки и пинтадере (табл. 12), на стене у очага и пинтадерах селения Бабадервищ (табл. 12). Такая же сложнопрорисованная свастика украшает кобанскую пряжку 6—5 века до н.э. (табл. 12) и скифский сосуд 6в.д.н.э. из села Аксютинцы на лесостепном левобережье Днепра (табл. 12). Сложнейшая свастическая плетенка, тщательно проработанная мастером 9—7 века до н.э. на одном из кобанских бронзовых топоров (табл. 7), без малейших изменений повторяется в русском лицевой шитье – узоре царских одежд богоматери уже упоминавшейся выше композиции «Предста Царица» (табл. 7) и в вышивке олонецкого подзора 19 века. (табл. 7).

И, наконец, практически любой, самый сложный и прихотливый разветвленный рисунок свастики, мы без труда найдем среди образцов ткачества и вышивки вологодских крестьянок конца 19-начала 20 века.

Можно было бы предположить, что в лицевое шитье, украшающее культовые предметы, связанные с христианскими обрядами, а из него и в крестьянскую вышивку и ткачество, все эти орнаментальные мотивы пришли из Византии. Но таких композиций в византийской традиции нет, о чем наглядно свидетельствуют образцы орнаментов, опубликованные В. В. Стасовым в альбоме «Славянский и восточный орнамент по рукописям Древнего и Нового времени». И в то же время, в средневековых псалтырях, евангелиях, часословах и т. д. Руси, Армении, Сербии, Хорватии постоянно присутствуют многие элементы андроновского и кобанского декора, и, в частности, такие характерные мотивы как свастики различной конфигурации, гуськи, меандры, треугольники. Они встречаются, и по сей день в народной орнаментике на территории Северного и Центрального Кавказа, на западном побережье Каспия, в Армении и Азербайджане.