Сакральные символы Ведической Руси

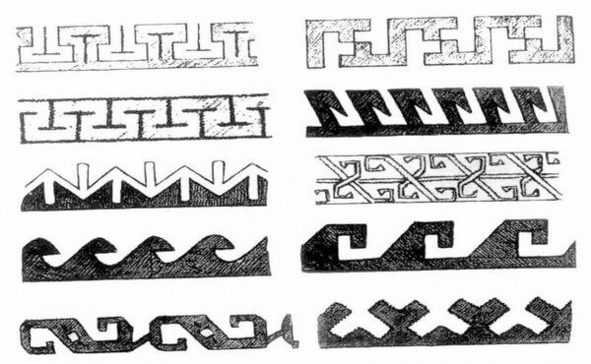

Б. А. Рыбаков, исследуя пути развития древнего ромбо-меандрового орнамента в неолите, делает вывод, что: «устойчивость этого сложного и трудновыполнимого узора, его несомненная связь с ритуальной сферой заставляет нас отнестись к нему особенно внимательно… неоэнеолитический меандровый и ромбический узор оказался средним звеном между палеолитом, где он появился впервые, и современной этнографией, дающей неисчислимое количество примеров такого узора в тканях, вышивке и плетении». Говоря о рисунке дентина мамонтовых бивней, как возможном прототипе палеолитического меандрово-коврового узора мезинского типа, Б. А. Рыбаков отмечает, что: «Поразительная стойкость точно такого же узора в неолите, когда никаких мамонтов уже не было, не позволяет считать это простым случайным совпадением, а заставляет нас искать посредствующие звенья. Таким посредствующим звеном я считаю обычай ритуальной татуировки».

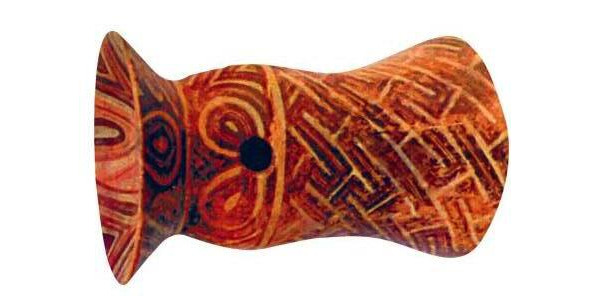

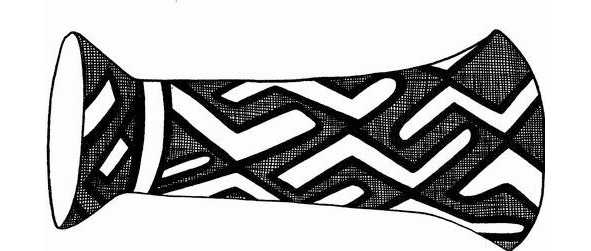

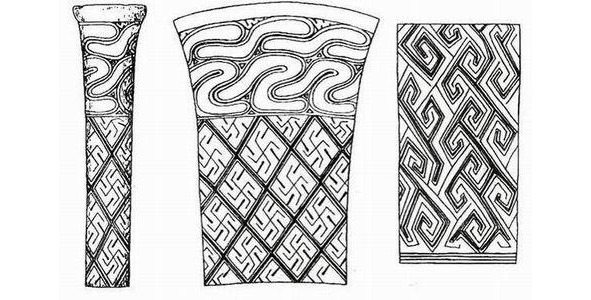

Сравнивая костяные палеолитические предметы, украшенные этим орнаментом, с неолитическими «печатками», он делает вывод, что такие штампы выполнялись для нанесения татуировки на тело женщины во время ритуальных действ, и что именно обычай татуировки есть то связующее звено, которое заполняет мезолитическую лакуну между палеолитом и неолитом. Но наряду с сохранением древнего орнамента в виде обязательной ритуальной раскраски в мезолите, можно предположить также и то, что в неолитический период печатки использовались уже не для татуировки или не только для нее, а на каком-то этапе ими стали наносить коврово-меандровые узоры на ткани из растительных волокон, которые, вероятно, уже имелись в неолитическом быту, о чем свидетельствуют находки пряслиц.

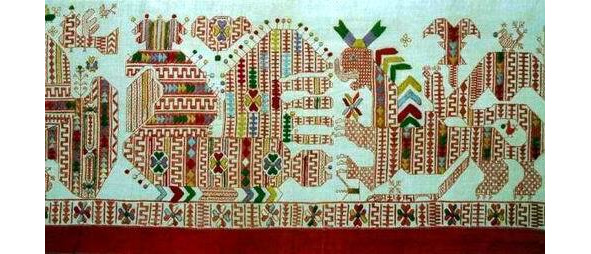

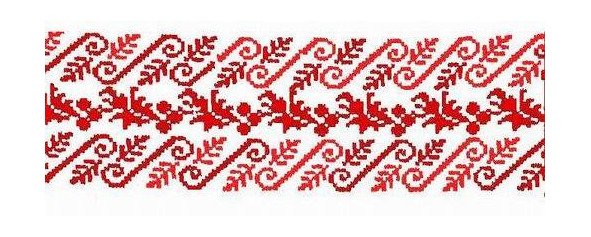

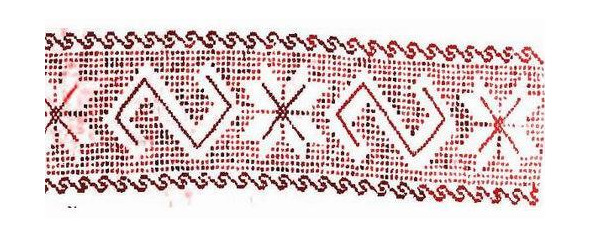

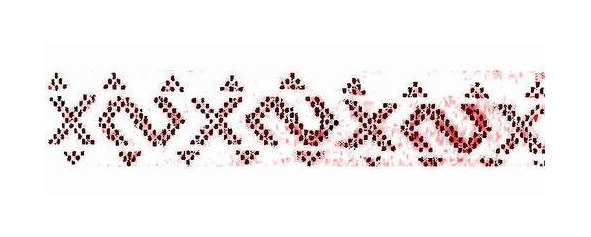

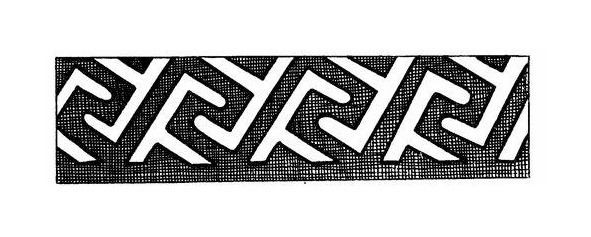

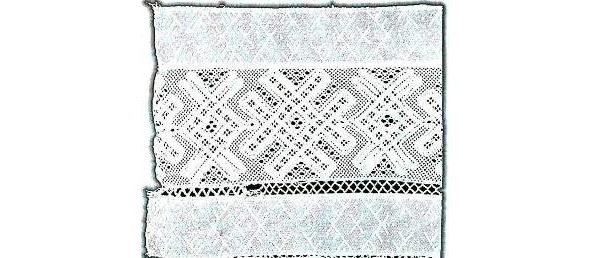

С развитием техники ткачества древние мастерицы неолита или энеолита смогли перенести сложные орнаменты из ромбов и меандров непосредственно в структуру ткани. Такой древний орнамент коврового типа, практически идентичный мезинскому и ранненеолитическому, можно без труда обнаружить на льняных холстах, бытовавших в северорусских деревнях еще в начале 20 века. Выполненные в многоремизной технике, они все сплошь покрыты ромбо-меандровым узором, получающимся при сложном переплетении нитей основы и утка. Из такого холста, как правило, делались полотенца, скатерти, юбки, к которым пришивались полосы проставок, набранных красными нитками по белому полю. Орнамент этих проставок зачастую очень похож на древний ромбо-меандровый, но в то время как фактура белого холста повторяет древние композиции практически без изменений, на проставках мы видим как бы фрагменты архаической схемы, её разделенные и сгруппированные по каким-то новым принципам детали.

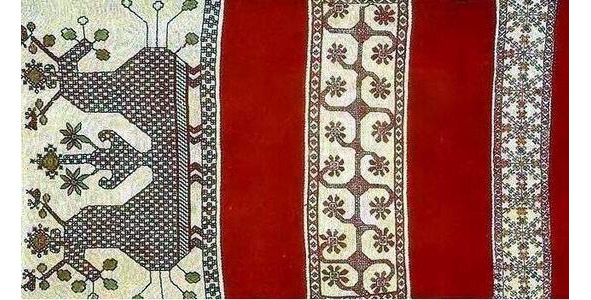

Северорусское ткачество

Ткачество Центральной России

Украинское ткачество

Ткачество Индостана

Надо сказать, что возможность такой вариабельности была заложена еще в мезинских орнаментах. Несмотря на внешнее сходство, орнаменты изделий с мезинской стоянки имеют целый ряд различий. Так на браслете выполнен коврово-меандровый узор, но на фигурках из бивня мамонта рисунок уже несколько иной: это меандровая спираль, помещенная среди зигзагов, параллельные полосы меандра и меандр, изображенный в движении справа налево и слева направо, в котором уже довольно отчетливо прочитываются очертания одного из самых распространенных в период энеолита и меди-бронзы на территории Восточной Европы знака – свастики (табл. 4). Эта орнаментальная дифференциация в неолите становится еще более очевидной. Так большое количество различных вариантов орнаментов, основанных на ромбо-меандровой палеолитической композиции, дают нам неолитические «печатки» (на которых можно найти и ряды – S – образных элементов меандра – «гуськов», и полосы меандров, и свастические элементы) и неолитические глиняные статуэтки, изображающие женщин, покрытые всевозможными мотивами меандровой композиции. Б. А. Рыбаков отмечает, что если меандровый узор широко применялся в неолите для орнаментирования керамики вообще, то «для ритуальной посуды и пластики он являлся почти обязательным».

В науке существует мнение о том, что геометрический орнамент был перенесен на керамику из мягких материалов.

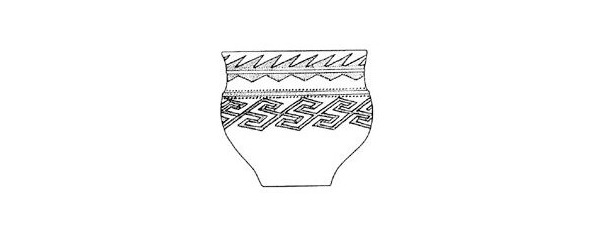

Соглашаясь с этим, мы можем полагать, что, вероятно, такие же орнаменты были обязательны и для одежды, во всяком случае, для одежды, выполняющей обрядово-обереговые функции. Мы можем предположить, что уже на порубежье неолита и энеолита, отмеченного ещё более ярким расцветом геометрического орнамента в Восточной и Юго-Восточной Европе, одежда украшалась тканым орнаментом. Это тем более вероятно, так как «ко второй половине 3 т. д. н. э. относится массовое распространение прясел, т.е. интенсивное развитие прядения, отмеченное не только для Восточной Европы, особенно для трипольского круга, но также для Малой Азии». Мы, естественно, можем только приблизительно представить себе как выглядели ткани, из которых выполнялась одежда людей энеолита, но что касается ромбо-меандрового узора в его различных модификациях, то его развитие и трансформации в это время очень хорошо иллюстрируют керамические изделия самой яркой культуры энеолита Восточной и Юго-Восточной Европы – Триполья-Кукутени. Б. А. Рыбаков отмечает, что в этой культуре: «Ромбо-меандровый орнамент встречается на посуде (особенно на ритуальных, щедро украшенных сосудах), на глиняных антропоморфных фигурках тоже, несомненно, ритуальных, на глиняных тронах богинь и жриц». В. Н. Даниленко, говоря о том, что еще в раннем неолите на территориях, занятых в последствии Трипольской культурой, почти безраздельно господствуют меандровые композиции, приходит к выводу о субстратном характере меандрового орнамента посуды Триполья и его глубокой архаичности, которая еще более подчеркивается наличием многочисленных позитивно-негативных композиций.

На керамике и культовой скульптуре энеолита мы встречаем устойчиво повторяющуюся схему меандрового узора, уже несколько отличающегося от верхнепалеолитического мезинского и неолитического большим геометризмом и четкостью ритма. Об этом свидетельствует убранство керамических изделий, найденных в Молдавии на поселениях Фрумушика-I, Хэбэшешти, Гура Вэий. Меандровый узор украшает боковые стороны найденного в Поднепровье Керносовского идола: центральное фаллическое изображение как бы дополняется боковыми композициями, одна из которых представлена набором зигзагообразных и меандровых полос, на другой же такие зигзагообразные и меандровые полосы возвышаются над сценой оплодотворения и изображением быка с луновидными рогами, помещенным под данной сценой. Весь комплекс сюжетов не оставляет сомнений в их сакральном характере. А. А. Формозов пишет: «Иногда у древних вещей пышным узором покрыты спрятанные от глаз зрителя участки-днища сосудов или оборотная сторона блях, нашивавшихся на одежду. С эстетической точки зрения это бессмысленно». Множество таких бессмысленных с точки зрения эстетики, но, вероятно, играющих огромную ритуальную роль орнаментов, мы встречаем именно на днищах трипольских сосудов.

Орнамент Трипольской культуры

4

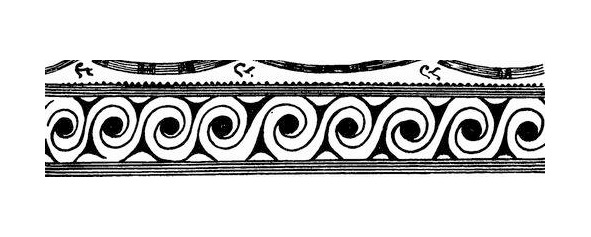

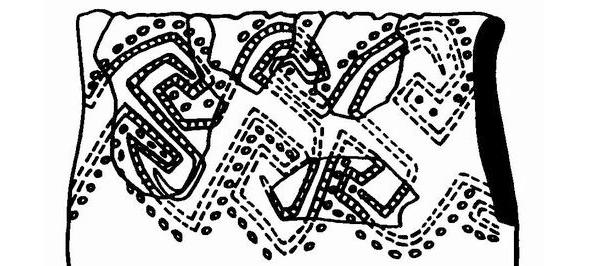

Среди этих сакральных знаков, прежде всего, следует отметить меандровую спираль, свастику, используемую в своем простейшем варианте или усложненную новыми композиционными элементами в виде дополнительных отростков на каждой изогнутой стороне креста, и своеобразную трансформацию мотива меандра, представленную характерным для декора керамики Триполья рядом S-образных «гуськов» (табл. 5). Надо сказать, что на протяжении всей истории трипольской культуры, во всяком случае, на её раннем и среднем этапе, можно разграничить два основных направления в развитии орнамента керамики. С одной стороны это геометрический угловатый стиль, использующий различные варианты меандрового рисунка и наиболее четко развивающий архаический ромбо-меандровый орнамент. С другой стороны – это рисунок плавных, заоваленных форм, тяготеющих к кругу.

В. Н. Даниленко пишет, что: «Ко времени распространения древнейшей расписной посуды начало раздвоения путей развития трипольской культуры было очевидным фактом», но оно проявилось с наибольшей яркостью, когда в восточной половине Трипольского ареала – на Среднем Поднепровье, в Побужье и отчасти Среднем Поднестровье в этноисторический процесс «включился мощный восточный компонент – ранние звенья древнеямной культуры». Именно здесь ко времени начала трансформации (в процессе взаимовлияний) как Трипольской так и ямной культур, послуживших основой многих культур эпохи бронзы, сложился тот круг орнаментальных мотивов, достаточно ограниченный и не исчерпывающий, без сомнения, всего богатства декора трипольской керамики, но, тем не менее, характерный для этой культуры, с которым в дальнейшем предстоит сравнивать материалы последующих исторических периодов. Это меандр и его разновидности: меандровая спираль, сложно прорисованный крест-свастика, S-образные фигуры – «гуськи».

Орнамент сероглазовской керамики (неолит)

Орнамент трипольской керамики (энеолит)

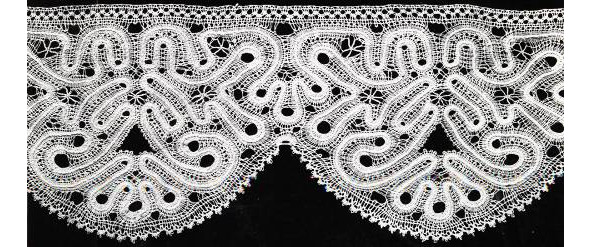

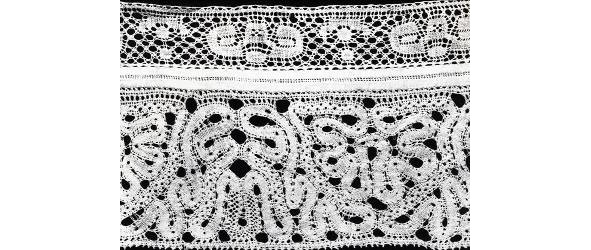

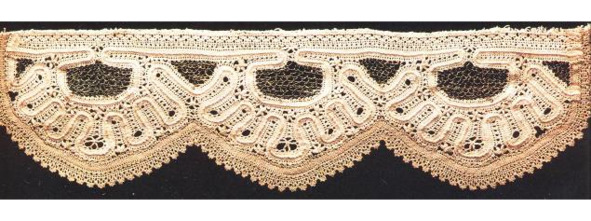

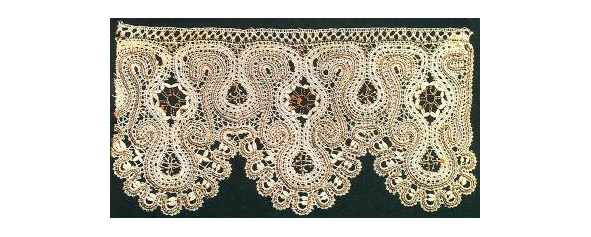

Прежде чем мы обратимся к материалам тех культур, которые сменили трипольскую и ямную в эпоху бронзы, т.е. к возникшим на основе культур шнуровой керамики: праславянской-тшинецко-комаровской и и.-и.-абашевской, срубной и андроновской, хотелось бы отметить, что, как это ни парадоксально, многие орнаментальные мотивы, характерные именно для Триполья и исчезающие в последующих генетически родственных трипольской культурах, сохранились до 20 века без изменений в изделиях северорусских крестьянок. В этом отношении исключительный интерес представляет вологодское кружево 19 века, точнее его крестьянский вариант, не рассчитанный на городского потребителя. В этом виде народного искусства одновременно сосуществовали и геометрический пласт – ромбы, гуськи, свастики, меандр, и плавные, закругленные меандровые комбинации, практически абсолютно идентичные трипольским.

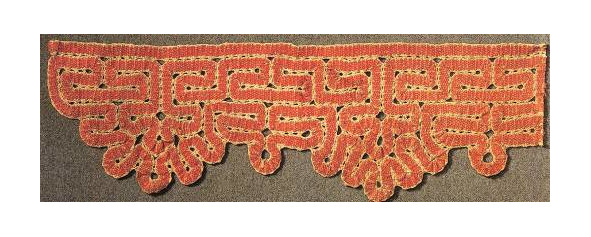

Вологодское кружево

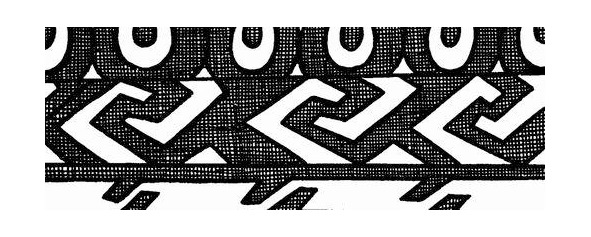

Основа орнамента в таком кружеве, выполняющемся для оформления концов полотенец и подзоров свадебных простыней, представляет собой плотную, шириной до 1 сантиметра ленту, очень часто насыщенного красного цвета, которая, прихотливо извиваясь, строит узор, и, прежде всего узор меандровый. Интересно, что такое декоративное решение характерно только для северорусского, и в частности, для вологодского кружева (табл. 3).

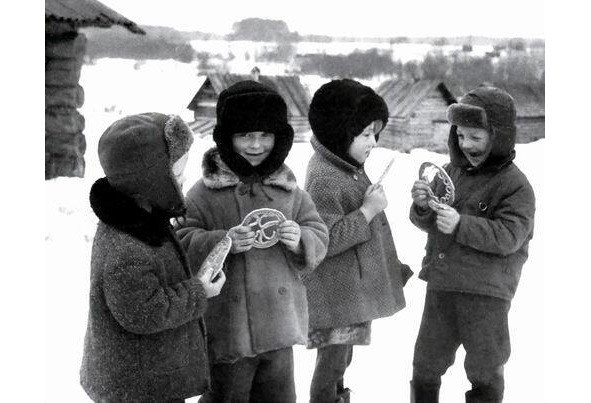

Каргопольские пряники 1977 г.

Возвращаясь к памятникам эпохи бронзы на территории Восточной Европы, надо сказать, что в тшинецко-комаровской; орнаментальном комплексе широко распространены многие элементы орнаментики Триполья. Так на культовом сосуде из села Перещепино представлены различные ромбы, меандроидная полоса, свастика; на керамике с рисунками и знаками из Бондарихи – всевозможные свастические элементы, а на изделиях из Владимировки постоянно повторяются ромбы, свастики различных очертаний, косые кресты и «гуськи» (табл. 6). С. С. Березанская связывает эту орнаментику опять же с ритуальной, обрядовой стороной жизни людей эпохи бронзы. Она пишет: «Возможно, с культовом назначении некоторых сосудов свидетельствуют знаки, помещенные на них вне системы орнамента (кресты, розетки, круги, заштрихованные треугольники и ромбы), употреблявшиеся в качестве различных магических символов». Исследовательница отмечает, что на многих сосудах срубной культуры встречаются знаки, по внешнему облику близкие к рунам, которые имеют аналоги на явно культовых предметах-пряслицах, «рогатых пряслицах» и миниатюрных «сосудах» тшинецкой, белогрудовской, милоградской и бондарихинской праславянских культур. А. А. Формозов связывает эти знаки, среди которых нередки косые кресты, свастики различной конфигурации, гуськи, со сложением у народов данных культур письменности, возникшей на местной основе путем схематизации элементов орнамента.

С такими выводами согласны отнюдь не все исследователи, но одно бесспорно; из того, что мы имеем на сегодняшний день, все-таки можно сделать вывод, что в праславянской тшинецко-комаровской культуре те же знаки, что и в Триполье – меандр, ромб, свастика, гуськи – выполняют одни и те же сакральные функции знака – оберега или магического заклинания, обращенного к богам и духам. Обращаясь далее к орнаментальным комплексам и.-и.– абашевской культуры, мы можем отметить, что здесь, как и в тшинецко-комарсвской культуре, и даже в ещё большей степени, орнамент состоит из различных меандров, свастик и гуськов. В отличие от абашевской, в орнаментальных комплексах срубной культуры мотив меандра и сложнопрорисованного креста встречается довольно редко. Основной составляющей декора керамики срубной культуры (16—12 век до н.э. по Б. Ч. Гракову) являются цепочки ромбов, ромбические сетки и ряды треугольников на плечиках сосудов, тулово зачастую оформляется характерными косыми крестами, иногда составленными из двух встречнопересекающихся – S-образных форм.

Орнамент срубной культуры

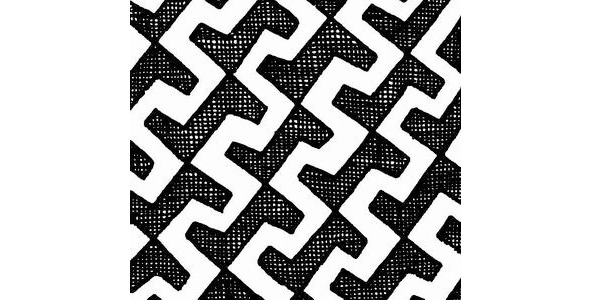

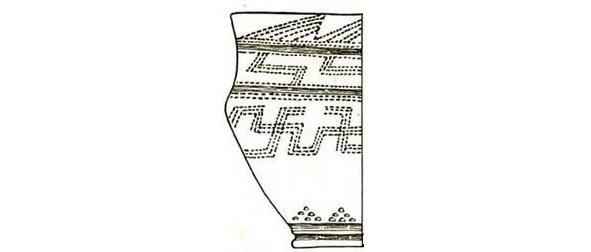

Развитие орнаментации керамики, включающей в себя удивительное многообразие различных вариантов меандрового и спастического мотивов, мы встречаем у ближайших соседей «срубников» – населения андроновской культурной общности (17—9 век до н.э. по Е. Е. Кузьминой). Синхронные во времени эти две культуры, как отмечалось ранее, сосуществовали в течение длительного периода на весьма обширных территориях степной и лесостепной зоны нашей страны, распространяясь на севере вплоть до среднего течения реки Камы в своем андроновско-алакульском варианте.

На юге памятники андроновской общности уходят в пустыни и полупустыни Средней Азии и высокогорья Тянь-Шаня и Памира до оазисов Средней Южной Азии и Афганистана

Керамика, обнаруживающая андроновское влияние, найдена при раскопках в Иране (табл. 2, 3). На востоке андроновская культура доходит до Енисея, а на северо-западе, на территории Северной Швеции, в 10—8 века до н.э. была распространена керамика андроновского типа с характерным меандровым узором, которую М. Стенбергер связывает с уральско-сибирской культурной группой. (Интересно отметить, что эту культуру в Скандинавии сменяет керамика ананьинского облика, существовавшая здесь с 4 по 2 столетие до н.э., в то время как ананьинcкая культура в Поволжье развивается с 7 по 2 века до н.э.). Отмечая родство керамического декоре у срубных и андроновских племен, С. З. Киселев писал: «…Нельзя не отметить явного превосходства даже раннеандроновской керамики над родственной ей срубной». Не согласится с этим невозможно, настолько богаты и разнообразны формы андроновского декора. Богато орнаментированная андроновская посуда в своем классическом варианте известна преимущественно из могильников. В связи с этим обстоятельством М. Ф. Косарев делает следующее предположение: «Нарядная посуда классического андроновского стиля с богатым геометрическим орнаментом является ритуальной и поэтому была особенно характерна в могильниках и на жертвенных местах». Г. Б. Зданович также считает, что пышно орнаментированная посуда была парадной, культовой. Говоря о керамике, характерной для погребений, он констатирует, что перед нами «яркое проявление культурного традиционализма в погребальном обряде», в то время как в быту давно употребляется новая посуда, в погребения ставят посуду старых традиционных форм. «Последняя уже не используется для повседневных бытовых и хозяйственных нужд, и сам факт её бытования определяется ритуальными целями». Но на классической (ритуальной) андроновской посуде мы встречаем все тот же, характерный для ритуальной пластики и сосудов Триполья, набор орнаментальных мотивов – меандр, меандровая спираль, свастика, ряд гуськов и т. д. Сохраняя архетип, они приобретают большое разнообразие. Говоря о специфичности орнаментации данной керамики, С. В. Киселев отмечал её глубокое своеобразие, зональность расположения разнообразных узоров, в которой место того или иного узора в зонах обычно одно и то же. Он говорил о том, что сложные формы андроновских узоров «вполне вероятно осознавались и со своей условной символичности…, их особый смысл, символическое значение подчеркиваются их особой сложностью». М. Д. Хлобыстина высказалась еще более определенно: «Существовало, по-видимому, и своего рода общинное ядро, коллектив, связанный нормами патриархального нрава, имевший, в свою очередь, определенные изобразительные символы своей родовой принадлежности, зашифрованные для исследователя в сложном переплетении геометрических фигур орнаментов ковровой посуды. Можно предполагать, что своего рода ведущим элементом таких орнаментов является ряд фигур, располагавшихся по плечикам сосуда: изучение количества и комбинации именно этих узоров, представленных – S – образными знаками, меандрами, отрезками ломаных линий и их вариациями, может, очевидно, сыграть определенную роль в деле уяснения структуры каждой общины.»

Орнамент андроновской культуры

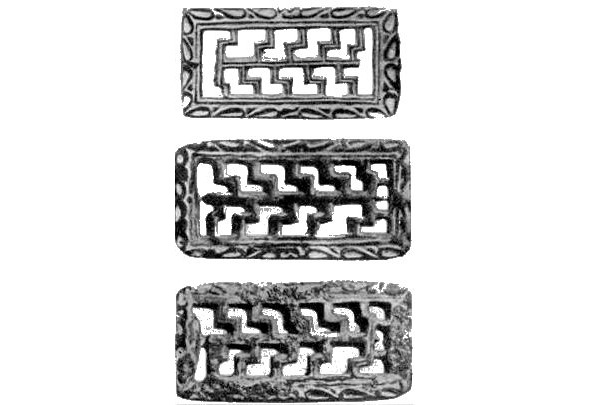

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые убеждены в освященном традицией, глубоко значимом содержании андроновского орнамента: ведь не случайно сосуды именно с таким декором помешались в могилы, т.е. они, вероятно, действительно выполняли функции родового или племенного знака, были своеобразной «визитной карточкой» в путешествии умершего к предкам, которые по этим орнаментальным «письменам» должны были узнать члена своего рода, своего племени. В этом смысле орнамент на андроновской керамике выполнял функции оберега, защищая своего владельца на пути в мир иной или прося богов о милости. Таким образом, мы еще раз можем констатировать, что ковровый орнамент андроновской посуды был, вероятно, своеобразным знаком, символом родовой и этнической принадлежности человека, чьи вещи были декорированы именно данным орнаментом. В этом своем значении, он, по-видимому, сохранялся в карасукскую эпоху (12—7 век до н.э.), когда зарождается «скифо-сибирский звериный стиль», и в тагарское время (7—1 век до н.э.), так как наряду с изображениями животных на знаменитых минусинских ажурных поясных пластинах часто встречается орнамент, характерный для декора андроновской керамики, в частности решетки из S – образных элементов. Распространенные на Среднем Енисее в 3—1 век до н.э., эти пластины встречаются на территории Ордоса и Внутренней Монголии, что видимо было связано с начавшимися еще на рубеже бронзового и железного веков миграциями населения южной окраины западносибирской тайги и более южные и восточные районы.

Тагарские изделия

Таким образом, мы можем констатировать, что традиционный орнамент, состоящий из меандровых, свастических и S – образных форм, характерный для декора андроновской керамики, бытовал на территории Западной Сибири, в частности Минусинской котловины, вплоть до первых веков нашей эры. Некоторые из этих орнаментальных мотивов доходят до Ордоса и Внутренней Монголии. В реликтовом, фрагментарном виде многие андроновские композиции продолжали жить в искусстве народов Сибири вплоть до наших дней.

Возвращаясь к европейской части нашей страны, в данном конкретном случае к северорусским землям, мы должны сказать, что вопреки господствующему до сих пор в науке убеждение в той, что для северорусского региона характерны, прежде всего, сюжетные композиции, как в вышивке, так и в браном ткачестве, геометрически орнамент играл еще до 20—30 годов 20 века огромную роль в текстильном декоре. Причем на браных проставках, выполненных руками северорусских крестьянок в конце 19- начале 20 века сохранились не отдельные элементы андроновского орнамента, не поздние его трансформации, а целые орнаментальные комплексы классического коврового узора, о ритуальном характере которого говорилось выше. Такие орнаменты, решенные в большинстве случаев в древней красно-белой цветовой гамме, состоящие из меандров, треугольников, зигзагов, ромбов, свастик, «гуськов», оформляют зарукавья, подолы и оплечья женских рубах, края передников, пояса, концы полотенец, т.е. ритуальные, сакрально отмеченные вещи, выполнявшие кроме чисто бытовых еще и магические и обереговые функции. Как и во всем андроновском орнаменте, в северорусском браном ткачестве композиция делится на три горизонтальные зоны, причем верхняя и нижняя зачастую дублируют друг друга, а средняя, как правило, несет на себе важнейшие с точки зрения самантической значимости узоры. Именно здесь можно встретить самые разнообразные мотивы меандра, «гуськов», свастик, абсолютно идентичные андроновским, и их схождения поразительны.