Сакральные символы Ведической Руси

Сакральные символы Ведической Руси

С. В. Жарникова

Редактор Алексей Германович Виноградов

Иллюстратор Алексей Германович Виноградов

© С. В. Жарникова, 2025

© Алексей Германович Виноградов, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0065-6967-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга выдающегося исследователя С. В. Жарниковой «Сакральные символы Ведической Руси» посвящена исследованию орнаментальных комплексов населения Руси и связи с Ведическими сакральными знаковыми системами. За прошедшее время появились дополнительные материалы, особенно после первого научного перевода А. Г. Виноградовым текстов «Авесты» и «Вишну-пураны» на русский язык, подтверждающие мнение авторов.

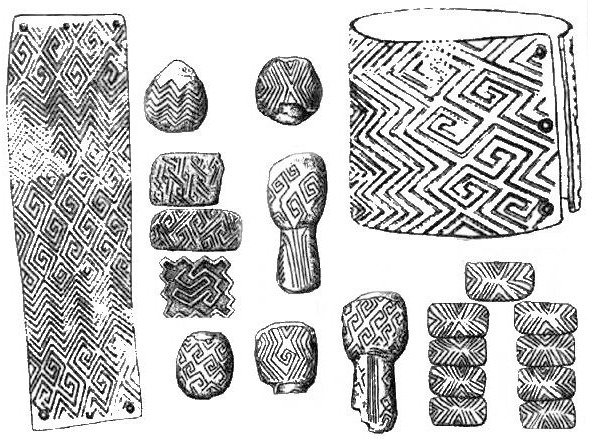

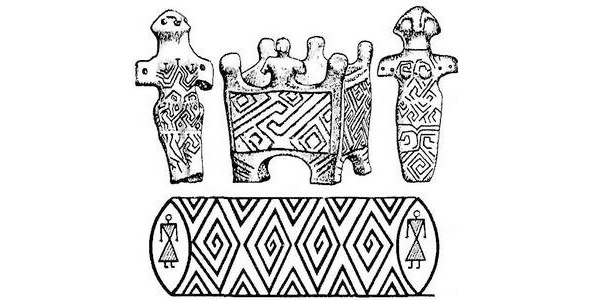

Иллюстрации взяты из издания книги «Орнаментальные комплексы индоевропейцев и их аналоги в культурах Евразии» тома в энциклопедической работе «Происхождение индоевропейцев».

Введение

В современном мире актуальность проблем этнической истории народов различных регионов нашей планеты очевидна. Рост этнического самосознания, повсеместно наблюдающейся в последние десятилетия, сопровождается повышением интереса к историческому прошлому народов, к тем трансформациям, которые пережил каждый из них в процессе своего многотысячелетнего становления. Для представителя современного урбанизированного общества стало духовной потребностью найти корни своего этнического существования, познать многообразные процессы, приведшие к формированию той этнокультурной среды, сквозь призму которой он воспринимает окружающий мир.

Поскольку возникновение и историческое бытие подавляющего большинства народов нашей планеты было связано с многочисленными миграциями, подвижками на новые территории обитания, вызывавшими изменения целого ряда факторов культуры как у народа-пришельца, так и у коренного населения, то сегодня, изучая этническую историю и культуру своего народа, мы, естественно, изучаем их в процессе исторических трансформаций и взаимовлияний многих племен и народов, в той или иной мере принявших участие в их становлении. Региональные этноисторические исследования в наше время приобретают особую остроту, так как именно знание истории собственного народа помогает современному человеку освободиться от узости националистического взгляда на мир, понять роль и значение вклада в общую сокровищницу человеческой культуры всех народов, осознать, что человечество едино.

Разумеется, решать сложнейшие вопросы этнической истории сегодня невозможно без привлечения данных самых различных областей науки. Здесь необходимо объединение усилий этнографов, историков, археологов, лингвистов, фольклористов, антропологов, историков искусства, а также палеоботаников, палеозоологов, палеоклиматологов и геоморфологов, так как развитие и становление народов происходило в определенных климатических зонах, в определенных ландшафтах, с определенной флорой и фауной, и это надо обязательно учитывать. Только в том случае, если на поставленные этнической историей вопросы будут даны взаимоподтверждающие ответы всеми вышеперечисленными отраслями науки мы можем, с известной долей уверенности, полагать, что приблизились к истинному пониманию того или иного этапа исторического процесса. Поэтому в настоящее время поиск ответа ни на один из вопросов этнической истории народов не может считаться правомерным без привлечения данных смежных наук.

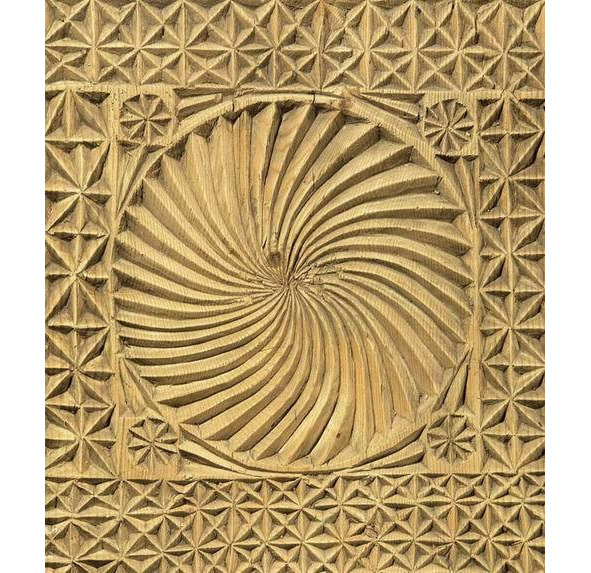

Данная работа отвечает на этот вопрос. Она посвящена индоевропейским орнаментам, в частности геометрическому орнаменту северорусской вышивки и ткачества,, архаическим зооморфным мотивам, архаической орнаментики трехгранно-выемчатой резьбы и их возможным истокам и аналогам у индоиранских народов и в древнейших культурах Евразии.

Очень интересно отозвался по поводу русской культуры Виктор фон Хен: «Россия – страна вечных перемен и совершенно не консервативна, и страна ультраконсервативных обычаев, где живут исторические времена, и не расстается с обрядами и представлениями как бы к этому ни относились. Современная культура здесь – внешний лоск, она развивается волнообразно, порождает отвратительные явления; то, что сохранила Древняя традиция в отношении товаров, обычаев, инструментов и т.д., придумано солидно, разумно, с умом и с умением используется… Они не молодой народ, а старый – как китайцы. Все их ошибки – это не юношеские недоработки, а вытекают из астенического истощения. Они очень стары, древни, консервативно сохранили все самое старое и не отказываются от него. По их языку, их суеверию, их нраву наследования и т. д. можно изучать самые древние времена». («Виктор Хен, биография». 1894 г.)

Геометрический орнамент Северорусской вышивки и ткачества. Его возможные истоки и аналоги в древнейших культурах Евразии

1

Выдающийся исследователь Русского Севера А. Журавский писал в 1911 году: «В «детстве» человечества – основы для познания и направления грядущих путей человечества. В эпохах «детства России» – путь к познанию России, к контрольному познанию тех исторических явлений нашей современности, которые представляются нам фатально сложными и не подчиненными правящей воле народа, но корни, которых просты и элементарны, как начальная клетка сложнейшего организма. Зародыши общественных «зол» – в личных каждого и всех. И мы обязаны всемерно воспользоваться опытами седого прошлого, и чем ближе к зародышам этого прошлого мы проберемся, тем сознательнее, вернее и увереннее пойдем вперед… Именно история «детства человечества», именно этнография поможет нам познать логические законы естественного прогресса и сознательно, а не слепо, идти вперед самим и двигать вперед свой народ, ибо этнография и история – пути к познанию того «прошлого», без которого нельзя применить к познанию грядущего познание настоящего. Обращаясь к тысячелетним глубинам исторической памяти народа, мы, прежде всего, попытаемся выявить, уже более предметно, те схождения и аналогии в сфере духовной жизни славян и индоиранцев, которые уходят своими корнями в глубь этих тысячелетий.

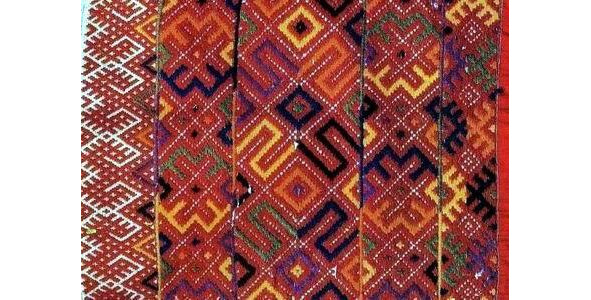

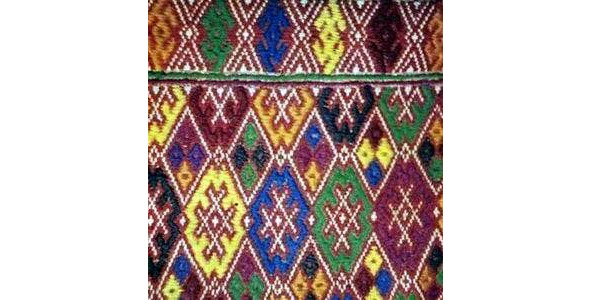

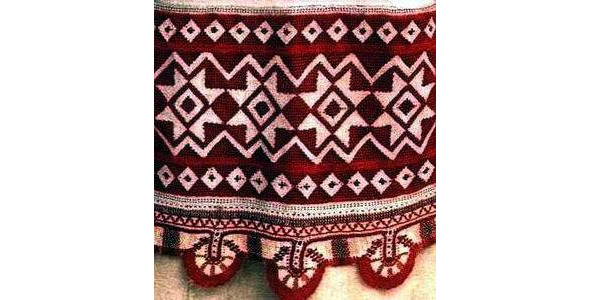

Начать же анализ хотелось бы с произведений народного декоративно-прикладного искусства-ткачества, вышивки и резьбы по дереву, бытовавших на Русском Севере, с одной стороны, и аналогичных им произведений народного искусства современных индоиранских народов, с другой. Связующей нитью между этими двумя, столь отдаленными сегодня, регионами будет тот многочисленный археологический материал, начиная с периода верхнего палеолита и кончая развитым средневековьем, с обширных территорий Евразии, которым располагает современная историческая наука. Основанием к таким сопоставлениям является то, что этнографические материалы, в частности бранное ткачество, вышивка, резьба по дереву, бытовавшие в Вологодской и Архангельской губерниях вплоть до начала 20в., свидетельствуют о сохранении, правда уже в реликтовом виде, памяти о древних славяно-индоиранских контактах, а точнее – родстве. Аналогии орнаментальных композиций, характерных для названных видов народного прикладного искусства, можно встретить, с одной стороны – на крайнем юге славянского ареала: в Болгарии, Югославии, а также на территории Западной Украины и Поднепровья. С другой стороны – такие орнаментальные комплексы характерны для народного искусства осетин, горных балкарцев, армян, таджиков Памира, нуристанцев Афганистана, народов Северной Индии и Ирана. Кроме того, как отмечалось ранее, специфические гидронимы, диалектологические архаизмы, присутствующие на Русском Севере, имеют многочисленные аналогии на территории Югославии, Болгарии, Западной Украины и Поднепровья, с одной стороны, и на территории Средней, Юго-Западной и Южной Азии, с другой.

Такой хорошей сохранностью глубоко архаичных элементов традиционной народной культуры Русский Север обязан целому ряду исторических причин. Прежде всего, следует учитывать то, что христианство довольно поздно пришло в эти края. Так около 1260 г. летописец Спасо-Каменного монастыря свидетельствовал, что: «не вси прияша святое крешение, но бе многое множество неверных человек вскрай Кубенского езора великого по берегам». Интересно, что даже во второй половине 19в. в таких уездах как Устюжский, Никольский, Сольвычегодский, занимающих большую часть территории губернии, на 150—200 населенных мест приходилось одна православная церковь. В немалой степени хорошей сохранности реликтов дохристианских верований, а значит и традиционной народной культуры, способствовал тот факт, что здесь, на Русском Севере, не было резких этнических подвижек и связанного с ними изменения населения, сюда не дошла практически ни одна волна завоевателей, здесь не было разрушительных войн. Большая часть Русского Севера не знала крепостного права, и крестьяне были лично свободными, а вследствие этого очень долго сохранялись как институт традиционной крестьянской общины, так и древняя ритуально-обрядовая практика.

Мы можем предположить, что сохранение на Русском Севере в конце 19 – начале 20 веков элементов народной культуры, зачастую архаичнее не только древнегреческих, но и зафиксированных в «Ведах», связано с тем, что население этих мест было в значительной степени потомками древнего населения, сложившегося здесь еще в результате подвижек до бронзового века, времени, когда, возможно, складывались многие социальные структуры, мифологические схемы и те орнаментальные формы, которые были общими для обширного славяно-индоиранского региона и сохранились в реликтовом виде вплоть до наших дней. Именно о таких реликтовых орнаментальных формах писал известный исследователь русской культуры В. В. Стасов: «В орнаменте русской вышивки лежат драгоценные и покуда еще не тронутые материалы для изучения разных сторон древнерусской национальности.»

Действительно, русская вышивка и бранное ткачество уже более столетия привлекают к себе самое пристальное внимание исследователей. Еще в конце прошлого века сформировался целый ряд блестящих коллекций произведений этих видов народного творчества. Исследования В. В. Стасова, С. Н. Шаховской, В. Я. Сидомон-Эристовой и Н. П. Шабельской положили начало систематизации и классификации различных типов русских текстильных орнаментов, ими же были сделаны первые попытки прочтения сложных «сюжетных» композиций, особенно характерных для народной традиции Русского Севера.

Резкий подъем интереса к народному творчеству в 20в. вызвал к жизни целый ряд работ, посвященных анализу сюжетно-символического языка, особенностей техники, региональных различий в русской народной вышивке и ткачестве. Однако основное внимание в большинстве работ было уделено антропоморфным и зооморфным изображениям, архаичным трехчастным композициям, включающим в себя стилизованный и трансформированный образ женского (чаще) или мужского (реже) дохристианского божества. Именно эта группа сюжетов и вызывает до настоящего времени наибольший интерес у исследователей. Несколько особняком стоят геометрические мотивы северорусского бранного ткачества, как правило, сопровождающие основные развернутые сюжетные композиции, хотя очень часто в оформлении полотенец, поясов, подолов, зарукавий и оплечий рубах именно геометрические мотивы бывают основными и единственными, чем они крайне важны для исследователей.

Надо сказать, что наряду с рассмотрением сложных сюжетных схем серьезное внимание геометрическому пласту, как наиболее архаичному в русской вышивке, было уделено в широко известных статьях А. К. Амброза. В вышедшей в свет в 1978 г. фундаментальной монографии Г. С. Масловой проблема развития и трансформации геометрического орнамента широко рассматривается с позиций его историко-этнографических параллелей, но, к сожалению, не уходящих глубже начала 1 тысячеления н. э. Исключительно большое внимание архаическому геометризму в русском орнаментальном творчестве уделял и уделяет Б. А. Рыбаков. И в его работах 60—70х годов и в вышедших в свет в 1981 и 1987 г. исследованиях о язычестве древних славян и Древней Руси красной нитью проходит мысль о бесконечных глубинах народной памяти, консервирующей и проносящей через века в образах вышивки, ткачества, росписи, резьбы, игрушки древнейшие мировоззренческие схемы, уходящие своими корнями в глубину тысячелетий.

Б. А. Рыбаков считает, что истоки многих орнаментальных мотивов, доживающих в русском искусстве вплоть до конца 19-начала 20 века, надо искать в глубинах энеолита и даже палеолита, т.е. на заре человеческой цивилизации. Исключительный интерес в этом плане имеют коллекции музеев Русского Севера, т.е. тех мест, где славяне жили уже в первые века нашей эры, задолго до крещения Руси. Отдаленность от государственных центров, относительно мирное существование, обилие лесов и защищенность многих населенных пунктов болотами и бездорожьем – все способствовало сохранению и консервации патриархальных форм быта и хозяйства, бережному отношению к вере отцов и дедов и, как следствие этого, сохранению древнейшей символики, закодированной в орнаментах вышивки и ткачества.

2

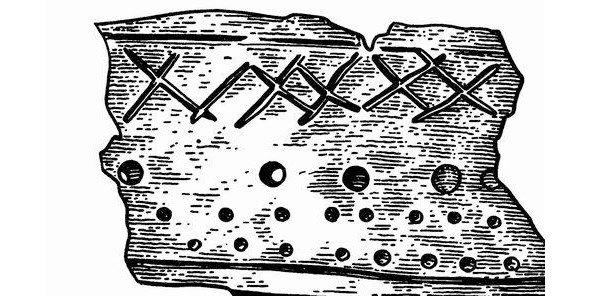

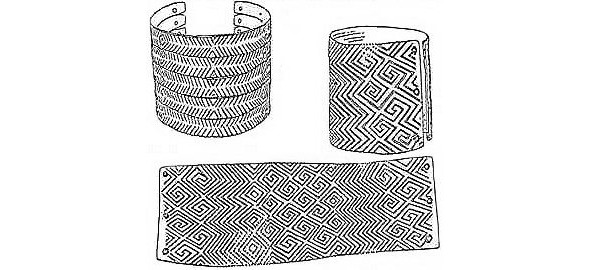

И так, одними из древнейших орнаментальных мотивов народов Евразии являются косой крест, ромб и меандр, появляющиеся впервые в Восточной Европе (Костенковская и Мезинская культуры) на изделиях из мергеля, кости и бивней мамонта уже в период верхнего палеолита (26—23 тысяч лет тому назад).

Орнамент Костенки

Орнамент Мезина

А. А. Формозов отмечает, что уже в среднем палеолите (в мустьерское время) существует большая разница между мустьерскими памятниками Русской равнины и Кавказа, на основании чего он считает возможным говорить о формировании этнокультурных областей на территории Европейской части СССР в каменном веке.

В верхнем палеолите также фиксируется отличие юго-западной историко-культурной области от соседних районов Поднепровья и Северного Причерноморья притом, что как подчеркивают исследователи огромные пространства от верховьев рек бассейна Днепра, всего бассейна Волги до Уральских гор изучены неудовлетворительно и, следовательно, делать какие-либо выводы здесь пока невозможно.

Одним из важнейших этнокультурных дифференциаторов наряду с характерными особенностями кремневой и костяной индустрии, системой домостроительства, зоо -и антропоморфной скульптурой, уже в то далекое от нас время, был орнамент. Так во II культурном слое Костенок-14 под Воронежем (26—28 тысяч лет назад) и во Владимирском Сунгире (24—25 тысяч лет назад), относящихся к ранней поре Верхнего палеолита, были найдены выполненные в определенной стилистике орнаментированные изделия из кости и бивня мамонта. Исследователи отмечают: «их резной геометрический и ямочный орнаменты сохраняются и развиваются в последующую пору расцвета позднепалеолитических культур Русской равнины». Анализируя орнаменты последних этапов костенковской культуры М. Д. Гвоздовер приходит к выводу, что: «из элементов орнамента наиболее часто встречается косой крестик… Очевидно, этот орнамент следует считать наиболее характерным для костенковской культуры, тем более что в других палеолитических культурах ряды из косых крестов почти неизвестны». Далее она отмечает, что выбор орнамента и расположение его на предмете вызваны не технологическими причинами или материалом, так как одинаковый орнамент наносился на плоскую и выпуклую поверхность, на бивень, кость или мергель, а культурной традицией. Таким образом, уже на этом раннем этапе истории человеческой цивилизации «археологическую культуру характеризуют как сами элементы орнамента, так и тип расположения на орнаментальном поле и группировка элементов».

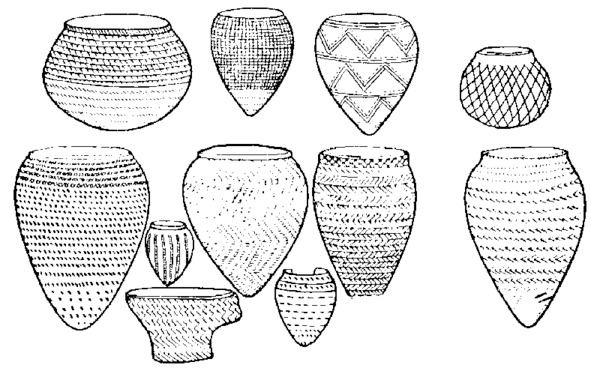

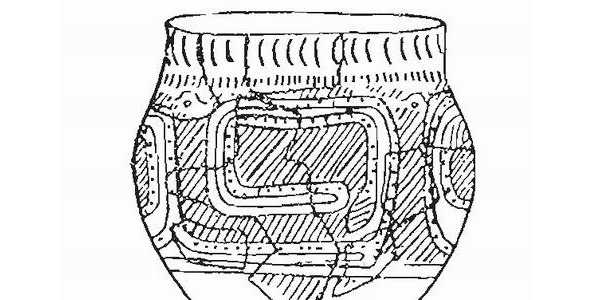

Ряды косых крестов, впервые появившиеся на изделиях костенковской культуры, не исчезли вместе с породившей их культурной традицией. Эти знаки мы можем проследить на памятниках различных, сменявших друг друга, археологических культур Евразии. Они встречаются на неолитической керамике, на изделиях трипольских гончаров, на сосудах афанасьевской, ямной, срубной, тщинецко-комаровской культур.

Керамика неолита

Керамика неолита

Керамика афанасьевской культуры

Керамика афанасьевской культуры

Керамика ямной культуры

Керамика срубной культуры

Как оберег косой крест помешали на днищах глиняных славянских плошек, им отмечены скульптуры, указывающие путь на вершину священной горы Собутки близ Вроцлова в Силезии, созданные не позднее 5 века до н.э., они помещались на керамике Киевской Руси, и до конца 19 века северорусские крестьяне именно такими рядами косых крестиков украшали торцы лопасок прялок.

Трудно найти на Русском Севере орудие крестьянского труда, выполненное из дерева – будь то прялка, швейка, льнотрепало, деревянная подставка для светца, на котором не был бы хоть где-нибудь вырезан или процарапан косой крест или ряд таких крестов, как единственный орнаментальный мотив ряды косых крестиков довольно часто встречаются на тканых проставках северорусских крестьянок. Все это свидетельствует о том, что сложившиеся еще в глубинах палеолита орнаментальные комплексы и знаки доживают практически без изменений почти до наших дней, причем, проходя через тысячелетия, не утрачивают главного своего значения – сакрального знака, т.к. чем иным можно объяснить прорезание косого креста под днищем прялки, на рукояти льнотрепала, вырезание ряда косых крестов на стороне лопаски, где их никто, в общем-то, не видит, или наличие только косых крестов на браной проставив, пришивавшейся к праздничному полотенцу или подолу нарядной женской рубахи.

Ткачество Олонец

Ткачество Тотьма

Ткачество Каргополь

Ткачество Сольвычегодск

Ткачество Двина

Ткачество Тверь

Ткачество Рязань

Ткачество Тамбов

Ткачество Поднепровье

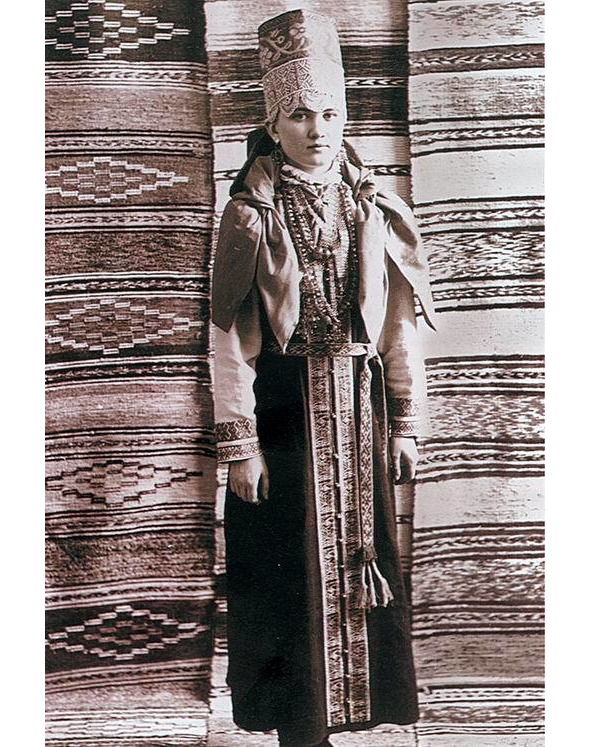

Жительница Кевролы у тканых половиков

3

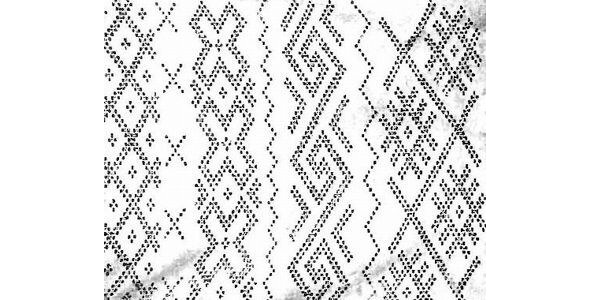

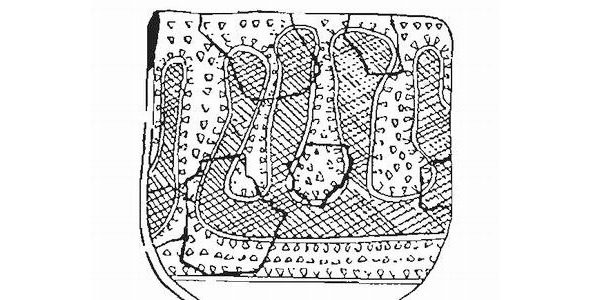

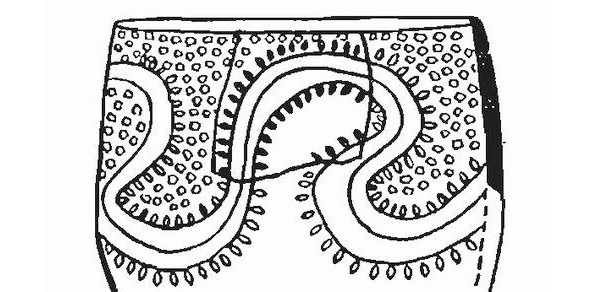

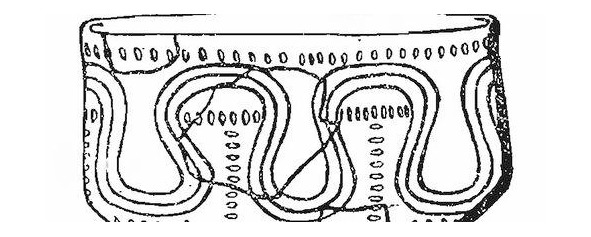

Следующая группа древнейших орнаментальных мотивов на территории европейской части нашей страны представлена ромбом и ромбическим меандром, впервые появляющимися на изделиях из бивней мамонта, происходящих из Мезинской позднепалеолитической стоянки на Черниговщине. Как было отмечено ранее, палеонтолог В. Бибикова в 1965 г. предположила, что меандровая спираль, разорванные полосы меандра и ромбические меандры на предметах из Мезина возникли как повтор естественного рисунка дентина мамонтовых бивней. Из этого она сделала вывод, что подобный орнамент для людей верхнего палеолита был своеобразным магическим символом мамонта, воплощавшего в себе (как основной объект охоты) их представления о достатке, мощи и изобилии. Именно мезинский орнамент, не имеющий себе прямых аналогий в палеолитическом искусстве Европы, может быть поставлен «в один ряд с совершенным геометрическим орнаментом более поздних исторических эпох, например, неолита и меди-бронзы, в частности Тисской и Трипольской культур».

Вновь хотелось бы подчеркнуть, что, сравнивая мезинский орнамент с северорусским ткачеством, В. А. Городцов восклицал в 1926 г.: «в прелестном комплексе свастических знаков, в узорах северно-русских искусных мастериц скрывается реминисценция (живое воспоминание) о самых древних общечеловеческих религиозных символах. И какая свежая, какая твердая память!»

Орнамент Мезина

Последовавший за палеолитическим период мезолита остается до сегодняшнего для белым пятном в истории орнамента. В это время, как отмечают исследователи, произошел повсеместный переход населения Восточной Европы от оседлости к подвижному, бродячему существованию, что, вероятно, связано с исчезновением мамонта, бывшего основным объектом охоты. Таким образом, изделия из бивней и костей мамонта больше не производились, керамика же появилась только в неолите. Но у нас нет оснований считать, что орнаментальные мотивы палеолита, в частности меандровый орнамент Мезинской стоянки, исчезли безвозвратно. Вероятно, в мезолите орнаментальная традиция продолжала существовать и развиваться на изделиях из таких материалов как кожа, береста, дерево, растительные волокна. Об этом свидетельствуют, например, узоры на деревянных изделиях мезолитического возраста (7—6 тысячелетие до н.э.), найденных в I-Висском торфянике с районе Синдора в Коми АССР. Эти узоры из зигзагов, параллельных линий и косой сетки без изменений повторяются затем на неолитической каргопольской керамике.

Каргопольская керамика

Только сохранением в мезолите древних палеолитических орнаментальных традиций можно объяснить тот факт, что на неолитической керамике огромного региона от Поднепровья до Балкан и Северного Прикаспия встречаются те же меандровые узоры и их различные модификации, что и на мезинских костяных изделиях (табл. 1). На многочисленных неолитических стоянках Украины одним из самых распространенных в это время был позитивно-негативный меандровый орнамент: фрагменты керамики с Митькова и Базькова островов, с поселения Гайворон-Полижок, Владимировка украшены как правило сложным меандровым рисунком (табл. 2, 3). Опубликовавший эти материалы В. Н. Даниленко отмечал, что такая орнаментика лишь отчасти видоизменяется, не исчезая на протяжении тысячелетий. Он пишет: «Несомненно, что такой орнамент предваряет спирально-меандровый орнамент более поздних этапов развития земледельческого неолита. Вместе с тем, очевидно, что именно такие орнаментальные композиции, несмотря на исключительную древность, уже близки к раннетрипольским. Последнее обстоятельство приходится объяснять не столько хронологической, сколько этнокультурной близостью местного раннего неолита с Трипольем.»

Орнамент неолитических стоянок Украины