Башкиры в войнах России XVI – XVIII веков. 2-е, доп. изд.

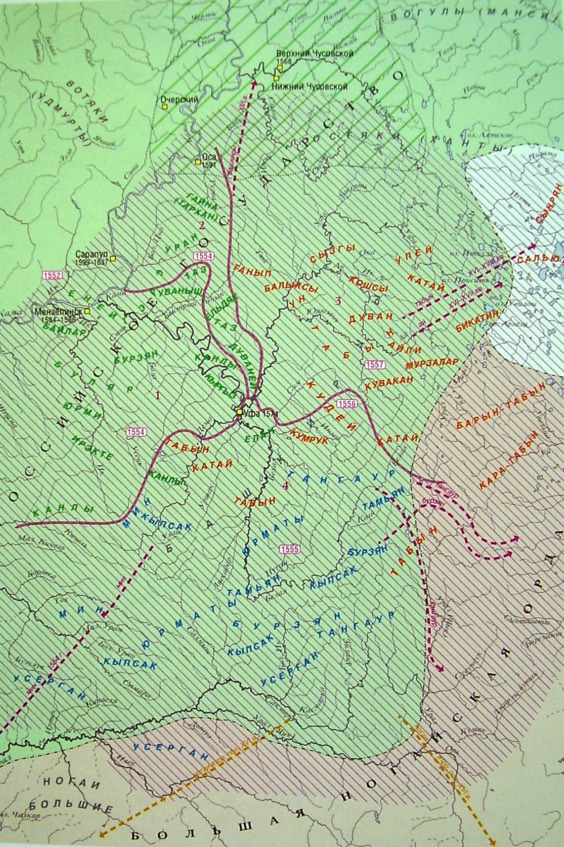

Исторический Башкортостан в период вхождения в Московское царство. Историко-культурный энциклопедический атлас «Республика Башкортостан». —М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография». Уфа. 2007.

Мирный характер вхождения в состав Московского царства отражен почти во всех родовых шежэрэ башкир. Так, в шежэрэ племен бурзян, кыпсак, усерган и тамьян, представленной на упоминавшейся выставке в Москве, говорится: «У Усерган с Бикбау князем, у Тамьян с Шагали Шакман князем, у Бурзян с Иске бий князем, у Кыпчак с Мешавли Каракужак князем, у всех племен были племенные земельные владения. Те земли, которые посоветовавшись и отмерив, отделили, в упомянутом городе Казани закрепили в книге. Если при уплате известного лисьего ясака, лис не могли добыть, то рассчитывались медью, от десяти копеек, пятидесяти копеек и до 55 копеек. Подтверждая это, великий царь вместе со знатными приближенными руку приложили»15. В результате выступления этих четырех южных племен, проживающих и в Зауралье, власть ногайских мурз была окончательно сломлена. «Когда невыносимы стали несчастья и угнетение, отсутствие справедливости и многочисленные поборы, которые одни башкиры испытывали от Бурсай – хана, другие – от этого ногайского мурзы или его бия Актулуша, – сообщается далее в родовом шежэрэ, мы схватили Бурсай – хана и его бия Актулуша и доставили их к хану России Ивану Васильевичу»16.

Д.и. н. Кулбахтин Н. М. пишет: «В шежере многих башкирских племён говорится о добровольном принятии российского подданства. В них указывается год поездки, конкретные лица или руководители делегаций от башкирских племён, места их встречи с Иваном IV или его наместниками. Во всех этих шежере упоминаются жалованные грамоты, данные московским царём башкирам. Башкиры долго и тщательно сохраняли жалованные грамоты как подлинные документы, подтверждающие их вотчинное право на землю». Однако, «они в массовом порядке истреблялись карателями во время подавления башкирских восстаний». Далее он указывает: « Уникальным является документ, обнаруженный в фонде «Межевой канцелярии» РГАДА, который можно признать копией с копии жалованной грамоты Ивана Грозного, данной в середине XVI в. вождю башкир племени мин Канзафар-бию. Ещё ранее академик Р. Г. Кузеев писал (в 1960 г.-авт.), что в тексте шежере башкир племени мин, последний вариант которого был составлен Янбахты-князем, могли быть включены выдержки из жалованной грамоты Ивана IV. Поэтому «шежере башкир племени мин – одно из наиболее ценных»17.

Добровольность вхождения башкир неоднократно признавали и власти на разных уровнях. В 1709 г. в «Доношении из Разряду в Ближнюю канцелярию» говорится о докладной записи казанского губернатора Апраксина П. М. о башкирах, что «деды и отцы их поклонились без спору и без войны и приехав из своей воли покорились, …договорились, чтобы их веры не нарушать и как ясаки платили деды и отцы их изначала, и им бы платить так же,… против прежняго бес прибавки, и они де великому государю покорны. А о том в прошлых де годах присланы к ним великого государя грамоты, чтоб всяких поборов вновь не накладывать, и вотчин не отнимать, и их веры не нарушать до окончания жительства». Причину башкирского восстания в начале XVIII в. губернатор объясняет тем, что прибыльщики А. Сергеев, М. Дорохов и А. Жихарев нарушили условия добровольного вхождения башкир в состав России»18.

Добровольность вхождения отмечали и маститые русские историки. Например, Татищев В. Н. (1686—1750) писал в «Лексиконе Российском, историческом, географическом, политическом и гражданском»: «Прежде они были под властию ногайских мурз и не могли снести от сих тягостей, в 1554 году просили царя Иоанна о принятии их в подданство и защищении. Что и учинено, и в землях их построен город».

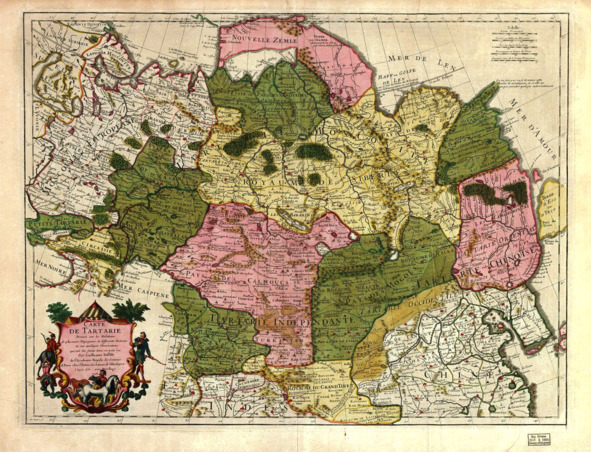

Он же первым обратил внимание на то, что европейские учёные, такие как шведский географ Алаус Магнус, писатели Олиарий, Избрант, Адам Брант, Лебрун, Вебер и, особенно, попавший в плен во время Полтавской битвы шведский подполковник Страленберг, несправедливо чохом «под именем Великой Та (р) тарии всю сию страну заключили и всех жителей татарами имянуют». Отвергая эти недостоверные сведения, он уточняет: «От Тобола к западу те же горы до вершины рек Яика и Белой именуются Уральскими и отделяют от Сибири народ … – Башкиры, которые подданные российские и называемые Уфимские, ибо они в губернии Казанской, провинции Уфимской состоят…. В царство царя Иоанна Васильевича, как последняя Казань взята, они отдалились было к Сибири. И тогда, как сибирские, так и ногайские ханы их к себе призывали, но они, видя, себе великое от мурз утеснение, просили царя Иоанна Васильевича, чтобы их, приняв под свою власть, дал им спокойное обитание в тех степях и мурз от них вывел или изгнал, которое учинено»19.

Карта Тартарии Г. Делиля 1706 (1766) гг.

Рычков П. И., первый член-корреспондент Петербургской академии наук (1712—1777), также писал в своей «Топографии Оренбургской», впервые опубликованной в 1762 году: «Как царь Иван Васильевич в лето 7061 (1552) Казанское царство взял и оным совершенно овладел, то спустя года с три, оные башкирцы, видя с казанскими татарами добропорядочные поступки и не возмогши более терпеть чиненных им от сибирских ханов и от кайсак утеснений, в российское подданство пришли и за то им не токмо те земли, где они прежде подданства своего… жили, а именно за Камою рекою и около Белой Воложки (коя после Белою рекою названа), им, башкирцам, подтверждена, но сверх того многими местами и разными выгодами пожалованы»20. Думаю, дальновидный Иван Грозный подтвердил башкирам не только башкирские земли, находящиеся под властью побеждённого Казанского ханства, но и земли башкир, пока находящиеся под игом Сибирского ханства и Ногайской орды для дополнительного стимула. Это похоже на раннего Ивана Грозного.

В 1782 г. образовано Уфимское наместничество, состоявшее из двух областей: Уфимской и Оренбургской. В 1788 г. составлено «Уфимского наместничества описание топографическое», где также отмечено: «Башкирцы между гор на долинах обитающие пришли в подданство к царю Ивану Васильевичу добровольно вскоре по взятии Казани, сиречь в 1556-м году»21.

В «Исторической записке о местности прежней Уфимской провинции где был центр древней Башкирии», изданной в Санкт-Петербурге в 1867 году также записано: «После покорения Казани, башкиры вступили добровольно в русское подданство, с условием, что они, по-прежнему, должны оставаться полными владельцами земель, и чтобы русское правительство всегда охраняло их земельные права, как от самовольных завладений внутри их вотчины, так и извне от набегов на неё ногаев и киргис-кайсаков. Для удовлетворения сего последнего условия, по просьбе башкир, построен город Уфа, и, таким образом, составилась Уфимская провинция. Эти условия русским правительством приняты и закреплены грамотою Царя Иоанна Грозного 1557 года, данною владетельному колену Уфимских башкир Гайнинской волости Осинской дороги». Там же отмечается, что последующие цари подтверждали условия этой грамоты: «Грамоту 1557 года, со всеми вотчинными правами этого владетельного колена башкир на уральские земли, подтвердил и Царь Фёдор Иоаннович… В 1754 г. Императрица Елизавета Петровна вновь подтвердила права по этой грамоте, во всей ея силе, и был снят, по просьбе владетельных башкир, ясак со всех башкир»22.

Соловьёв С. М. в 29-ти томной «Истории России с древнейших времён» привёл другой случай подтверждающей грамоты: «По этому обнадёживанию башкирцы прислали в Москву выборных, которые в приказе Казанского перед боярином и князем Юрием Алексеевичем Долгоруким и перед дьяками дали шерть на Коране – от калмыков и ногайцев отстать, возвратиться той же зимою в Уфимский уезд на прежние свои жилища, служить великому государю верою и правдою и отдать всех пленников и пограбленное. По принесению шерти башкирские выборные видели великого государя очи, „аки пресветлое солнце“, и получили жалованную грамоту на двух листах, русским и татарским письмом. Уфимский воевода от себя писал башкирам, что вперед им от уфимцев, служилых и торговых людей, никаких обид не будет и подвод лишних, кроме государевых дел, никто с них не возьмёт и в вотчинах их никто ничем владеть не станет»23.

Вхождение Башкирии в состав России имело огромное положительное значение и для самих башкир. Был положен конец жестокому господству ногайских, казанских, сибирских ханов, покончено с кровавыми феодальными междоусобицами и раздробленностью. Жестокость ногайского бия Татищев описывает так: «Всячески их изнурял и в бессилие их приводил. Ибо на три двора по одному токмо котлу для варения им пищи допускал и как скот и пожитки, так и детей их, к себе отбирал и землями владеть, тако ж и через реку Белую переходить, их не допущал. А кои звероловством промышляли, те за то принуждены были давать ему ясак с каждого человека по лисице, по бобру и по кунице, от чего наконец пришли они в самое крайнее истощение и убожество. По принятии башкирцев в подданство российское, обложены они были также ясаком, однако гораздо меньше и с лучшим учреждением, и то не с каждого человека, но с дворового числа, деньгами, по тогдашней цене означенных вещей»24. Вхождение привело к возрождению этнической консолидации народа, ведь башкиры были известны как самостоятельная нация в летописях арабских путешественников еще с IХ века, задолго до возникновения упомянутых ханств. И, в конечном счете, к росту численности башкир, – главному показателю здоровья нации и государства.

А какой великолепный пример получился для других соседних народов! Ведь такое добровольное присоединение целого народа со своими чернозёмами и богатыми недрами было первым в истории Московского царства. Поэтому именитые и уважаемые башкиры сопровождали все дипломатические миссии Москвы к ним, совместно с русскими уговаривая их добровольно присоединиться к возникшему евразийскому государству.

С добровольным вхождением Башкортостана в состав Московского царства фактически встретились два мира: полукочевой и осёдло – земледельческий. Конечно, башкирское мусульманское общество не могло немедленно ассимилироваться с православным русским. Процесс сближения с государственными институтами монархии, адаптации и интеграции башкир занял почти два века. Но русские уже в XVI веке развили и творчески применили Чингисхановскую форму взаимовыгодного сосуществования разных народов с разными религиями в одной стране без излишнего вмешательства в их внутреннюю жизнь. То есть федерализацию. Что дало возможность юридически превратить Московское царство в евразийскую супердержаву. Это произошло именно с присоединением башкир, живших и в Европе, и в Азии, в те далекие теперь уже 1554 – 1557 годы (Ведь казанские татары, чуваши, мари были завоёваны при взятии Казани, а их восстание весной следующего года жестоко подавлено. А поход Ермака в Сибирь произошёл на 30 лет позже). Мудры были наши предки…

Башкиры. Акварель нем. худ. Х.-Г. Гейслера, участника экспедиции по югу России в 1793 – 1794 гг. ГМИИ им. Пушкина.

Напомним, что присоединение родственных православных братьев из трёх воеводств Украины – Киевского, Черниговского и Брацлавского во главе с Богданом Хмельницким произошло только в 1654 году. То есть на целых 100 лет позже присоединения мусульманской Башкирии! Необычность такого хода истории и огромного вклада башкир в построении великой России непременно должны были заметить и отметить историки периода Российской империи. И сделать соответствующие выводы об особом пути развития русской цивилизации. Но, во-первых, в исторической науке того времени правили бал немцы, которые работали по западноевропейским колонизаторским лекалам. В их головах просто не умещалось, что кто-то может добровольно присоединиться со своими богатыми землями. Во-вторых, в то время начались башкирские восстания за сохранение условий вхождения Башкирии в их первично-истинном виде, и имперские историки «замолчали» сей редкостный ход истории. А позже народились первые капиталисты, и от башкир стали нужны их чернозёмы и недра, а не история их присоединения. Историки же советского периода, начали спешно строить в своих трудах, в первую очередь, новую советскую цивилизацию.

С завоеванием Казанского ханства в 1552 г. и добровольным вхождением башкир – мусульман в 1554—1557 гг., а чуть позже и калмык – буддистов, ещё в Московском царстве началось взаимопроникновение культур разных вероисповеданий. То есть мононациональная русская цивилизация начала становиться многонациональной российской. Так как эти, а позже и другие восточные народы присоединялись к уже состоявшейся русской цивилизации, дополняя и обогащая её, и отдавая дань уважения к великой русской культуре, правильнее называть всё вместе русско-азиатской цивилизацией.

Почему-то сейчас историки федеральных ведомств или вообще не пишут о сотне добровольных присоединений разных народов или упоминают об этом вскользь и только о единицах из них. Между тем, добровольное присоединение сотни народов резко отличает русско-азиатскую цивилизацию от хищной англосаксонской. И писать об этом надо во всех учебниках! Причём, начинать уже с учебников для младших классов, а потом более развёрнуто и углублённо. В каждой автономии Российской Федерации есть труды, посвящённые их добровольному присоединению к Московскому царству. Но даже выжимки из них, почему-то, не попадают в федеральные учебники. Тем самым, мы сами на федеральном уровне замалчиваем уникальность становления своей русско-российской (азиатской) цивилизации. А вот о завоевании десятка других народов, например, кавказских, уже мощной Российской империей, пишут почти везде, причём без упоминаний о полном примирении с некогда завоёванными.

Занимаясь военной историей башкир с 1996 г., пришёл к нескольким важным выводам:

1. Башкиры были первым мусульманским народом, добровольно присоединившие к Московскому царству свои богатые земли ещё в 1554—1557 гг.

2. Московское царство стало евразийским государством в результате присоединения башкир, живших и в Европе, и в Азии! (Ведь поход Ермака в Сибирь произошёл на 30 лет позже).

3. Россия стала федеративным государством не с 1917 г., как пишут многие учёные историки, а фактически с 1557 года, раз сохранили за башкирами их земли в вотчинном пользовании и веру при добровольном присоединении!

3. Башкиры, начиная сразу с 1558 гг., с Ливонской войны, начали участвовать во всех войнах Московского царства, затем Российской империи, выставляя за свой счёт готовые полки конницы и проявляя истинное братство по оружию с русскими.

4. В 1570—1572 годах велась война с Крымским ханством, в которой на стороне России воевала и башкирская конница. Вот как давно начала проливаться русская и башкирская кровь за Крымские земли… Это актуально сегодня.

5. Параллельно с этим, башкиры охраняли свои, и уже ставшими общими, восточные границы России от набегов разных кочевников (также полностью за свой счёт).

Однако, копая глубже, был неприятно поражён тем фактом, что ни одной диссертации по теме русско-башкирского братства по оружию в XVI—XIX веках не было защищено. Хотя башкиры издревле гордятся своим участием во всех войнах России аж с 1558 годов, потому – что это отличает его от всех других народов Российской Федерации (кроме, конечно, самого русского). Участие в совместных походах и сражениях с таких давних времён, отложилось в народных песнях и былинах и наложило отпечаток даже на менталитет башкир. То есть, оно является одной из глубинных основ и отличительной особенностью башкир. Должны были быть защищены десяток диссертаций – по каждой войне, в которой участвовали башкиры. Поэтому отсутствие таких защищённых диссертаций – это большое служебное упущение лиц, отвечающих за развитие исторической науки в Республике Башкортостан.

А в целом, в истории возникновения фактического федерализма в России, необходимо отметить следующее: Позже, к сожалению, Пётр I нахватался в Западной Европе не только положительного опыта, как пишут сейчас сплошь и рядом, но и примеров силового захвата народов и территорий. (Так как в период его пребывания там, западноевропейский колониализм был в самом разгаре. – Вспомните колонии Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Дании). И вернувшись оттуда, Пётр I создал свою империю и выплеснул ценнейший полуторавековой опыт Московского царства по мирному привлечению народов с их территориями.

Но бесценный опыт государствообразующего русского народа не исчез бесследно и был использован народами при создании автономий в РСФСР. А многое оттуда взяли и мы, в свою нынешнюю Российскую Федерацию.

Глава 2. БАШКИРЫ В ВОЙНАХ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА XVI ВЕКА

С добровольным вхождением башкирских родов в Московское царство в 1554—1557 гг., военная служба стала постоянной и делилась на внутреннюю и внешнюю. Основной формой внутренней службы была охрана юго – восточных границ страны.

Воинское снаряжение башкир вначале состояло из пики или копья, сабли, боевого лука и колчана со стрелами, кистеня. Позднее добавилось огнестрельное оружие: ружья и пистолеты.

Колчан, налучье, лук со стрелами, XVII в. Национальный музей Республики Башкортостан

Они должны были иметь две лошади (строевую и вьючную). Носили обычно синего или белого цвета суконный кафтан (сикмен), – парадные сикмены были из красного сукна, широкие шаровары, позже с красными лампасами, белую остроконечную войлочную шапку и кожаные сапоги. Башкирское войско делилось на тысячи (мен), сотни (йоз), пятидесятки (илле), десятки (ун), во главе которых стояли свои командиры; отличалось мобильностью и строгой дисциплиной. Военная тактика башкир определялась главенствующей ролью конницы.

Академик Иван Лепёхин оставил для потомков описание боевых тренировок башкир в 1770 году: «Они метили стрелами как в поставленную цель, так и в башкирцев, которые столько имели проворности, что в известном расстоянии могли увёртываться от пущенной стрелы. Иные пускали стрелы стоя на земле, а удалые расскакавшись во всю конскую прыть метили стрелою в поставленный предмет»25.

Ясачные башкиры, еще по договору с «белым падшой» (Иваном Грозным) владели беспошлинно долей вотчинной земли, платили ясак, охраняли закрепленный за их кантоном участок восточной границы и по первому зову властей выступали в поход, воевать за Россию.

Войско использовало лошадь башкирскую, происходящую от пород степного и лесного типов, сформировавшихся в условиях резко континентального климата при круглогодичном пастбищном содержании. Голова с прямым профилем, широким лбом. Шея толстая, короткая, холка низкая, спина широкая, прямая.

Башкирская лошадь. Жеребец Леопард Уфимского конезавода.

Высота в холке небольшая: 142—145 см у жеребцов и 138—142 см у кобыл, вес 450—470 и 400—420 кг соответственно. Разводилась в Уфимской, Оренбургской губерниях, встречалась в Пермской, Казанской, Самарской губерниях и на почтовых трактах Западной Сибири. На башкирской тройке без отдыха и кормления можно было за 8 часов преодолеть 120—140 км.

Башкирская лошадь поставлялась и русской армии во время всех войн, которые вела Россия. Военными специалистами ценились такие качества башкирской лошади, как смелость и решительность. Интересно, кто у кого перенял эти два качества – лошади у хозяев или хозяева у лошадей? А также напористость и легкость в управлении, доверчивость к всаднику, способность продолжительное время передвигаться резвым галопом (карьер) и резвой (настильной) рысью, что позволяло всаднику эффективно вести прицельный огонь и рубить саблей. Выносливость лошади к этим аллюрам башкиры вырабатывали специальными тренировками. Башкирская лошадь неприхотлива, вынослива, обладает высокой работоспособностью и под седлом, и под вьюком, и в упряжи. Хорошо приспособлена к круглогодичному содержанию на пастбище, добыванию корма из-под снега на глубине 40—50 см (!). Рассказываю о лошади так подробно потому, что вплоть до начала XX века башкир без лошади и за полноценного мужчину не считался. Вся жизнь была построена на лошадях. За счет удлиненного телосложения лошадь имеет мягкий и не утомительный для седока ход, что крайне важно на войне.

Внешняя служба башкир заключалась в участии в войнах, которые Россия вела с другими государствами. Исторические источники свидетельствуют, что башкиры с первых же лет присоединения к Московскому царству начали участвовать в его походах и войнах. Сохранилось свидетельство иностранца, увидевшего русскую конницу сразу же после присоединения башкир. Марко Фоскарино, 1557 год: «Их лошади ниже среднего роста, сильны и быстроходны. На них обыкновенно сражаются копьём, железными палицами, луками и стрелами. Войско своё они устроили по примеру французов и из Татарии (иностранцы несколько столетий называли области восточнее Московского царства всех скопом Тартарией, а позже Татарией – авт.) выписали превосходных скакунов, которые по величине и дикости не уступают лошадям других стран. Когда произведён был смотр войск, то оказалось, что в них насчитывается в настоящее время 3000 тяжеловооружённых и 10000 лёгкой кавалерии, что представляется крайне удивительным; … 20000 конных стрелков на саксонский образец, они называются по-нашему «ферранхи»26.

Русь издревле напрямую торговала со странами Европы. Однако появившееся в Прибалтике государство крестоносцев – Ливонский орден начал взимать пошлины со всех товаров, провозившиеся через их порты. Более того, орден без всякого суда посадил в тюрьму на пять лет 300 западноевропейских врачей, учёных, горных мастеров, металлургов, оружейников, строителей, приглашенных Иваном IV для обучения русских ремесленников новым технологиям. В 1558 году началась война с крестоносцами. 17 января русское войско около 40 тыс. человек под командой хана Касимовского ханства Шах-Али начало военные действия на территории Ливонии. «Первый удар был нанесён по крепости Ругодив (Нарва), лежащей неподалёку от Финского залива. 12 мая крепость была взята.

Взятие Нарвы при Иване Грозном в 1558 году. Худ. Б. Чориков.

25 мая 1558 г. русские осадили Сыренец (Нейшлот). На помощь им из Новгорода двинулись войска под командованием Фёдора Троекурова. В ожидании прихода подкрепления русская армия и стрельцы подвергли город интенсивному обстрелу, а дороги, ведущие в Ревель, перегородили засеками. 5 июня подошли войска Троекурова и с ходу начали штурм. На следующий день город капитулировал.

Пограничные с Русью северные земли Ливонии отошли, как тогда говорили, под руку московского царя. Боевые действия переместились на юг владений Ливонского ордена. В Пскове сформировали пять полков под водительством Петра Ивановича Шуйского и Фёдора Ивановича Троекурова, которые двинулись к крепости Нейгаузен (Вастоелийна). В первых числах июня русские войска окружили город. …Русские пушкари, ведя плотный огонь, сбили верх одной из башен города и сделали пролом в крепостной стене. Стрельцы, прикрываясь турами, вплотную приблизились к городским укреплениям. Гарнизон потерял всякую возможность обороняться и 30 июня выкинул белый флаг.

В июле 1558 г. русские войска осадили Дерпт. Воевода Шуйский предложил дерптцам сдаться, но собранные епископом Германом войска решили отстоять город… до тех пор, пока рыцарские войска не придут к ним на помощь. Против главных ворот русские насыпали земляной вал, установили на нём пушки и повели обстрел города, не прекращавшийся трое суток. За это время валы вокруг города поднялись настолько высоко, что ядра начали разрушать городские строения. Положение осаждённых становилось отчаянным. Шуйский снова предложил сдать город, но ответа не получил. Осада возобновилась. Стены крепости начали рушиться. И тогда магистрат послал гонцов к Шуйскому, чтобы узнать условия капитуляции. Они оказались приемлемыми.

В январе 1559 г. начался новый поход русских войск в Ливонию. В течении месяца (с 15 января по 17 февраля) они, не встречая сопротивления, дошли до Риги»27.

Стяг и оружие Ивана Грозного. Рис. Ф. Солнцева.