По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

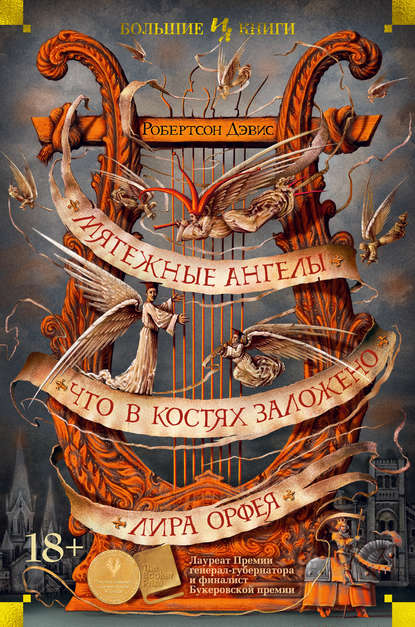

Мятежные ангелы. Что в костях заложено. Лира Орфея

Автор

Жанр

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Меня научили называть ее мамусей сами родители – так ласкательно обращается к любимой матери хорошо воспитанный польский ребенок. Канадские дети, слушая нас с матерью, думали, что я говорю «мамуша» (всем канадцам медведь на ухо наступил), но, если правильно произносить это слово, оно звучит ласково и нежно. Кроме того, в дни рождения и на Рождество я называла ее «еdesanya»[59 - Матушка (венг.).], как положено в состоятельных венгерских семьях. Отца я обычно называла по-венгерски – «еdesapa»[60 - Батюшка (венг.).]. Когда мать хотела его позлить, она учила меня называть ее «мамика» – это почти то же самое, что грубое «мамка», и отец хмурился и укоризненно цокал языком. Он никогда не сердился, но это цоканье было для меня все равно что выговор.

Меня воспитывали, как мне кажется, весьма строго: еdesapa не любил канадских вольных манер и не мог понять, что канадцы вовсе не желают его обидеть таким обращением. Он был поражен, когда узнал, что в хорошей монастырской школе, куда меня отдали, девочек учат играть в софтбол и лакросс и что монахини сами подбирают юбки и прыгают с нами. Вид монахинь на коньках – а это на самом деле очень красиво – совершенно выбил отца из колеи. Конечно, это были традиционные монахини, в одеяниях до пят; когда в шестидесятые годы в монашеской одежде произошла революция, отцу, наверно, показалось, что небо падает на землю. Теперь я знаю, что стареющий романтик почти неотличим от стареющего консерватора, но тогда, как верная дочь, я старалась хотя бы частично разделять его негодование. Но безуспешно. День, когда отец узнал, что я, подобно другим девочкам в монастыре, за глаза называю мать настоятельницу «мама-супер»[61 - «Мама-супер» – от Mother Superior (титул настоятельницы монастыря).], был черным днем в моей жизни. Бедный еdesapa, такой милый, такой галантный, такой рыцарственный, но – даже я вынуждена признать – такой отсталый в некоторых вещах. Однако благородство его духа и высокие идеалы пленили меня и до сих пор держат в плену.

Я не знаю, как он смог сделать столько денег. Многие думают, что бизнес и возвышенные представления о жизни не сочетаются, но я в этом не уверена. Отец, без сомнения, заработал много – мы были изумлены, узнав после его смерти, сколько именно. Ерко не смог бы вести дело в одиночку, зато ловко продал его конкурирующей фирме; в результате у мамуси оказалась неплохая сумма, лежащая в доверительном управлении, и у меня тоже, и сам Ерко стал довольно богатым человеком. Конечно, у каждого свое представление о богатстве; должно быть, настоящие богачи сами не знают, чем владеют. Но Ерко был богат превыше всяких представлений венгерского цыгана-музыканта о богатстве; он обильно рыдал и уверял меня, что после него все достанется мне и что он часто ощущает на себе холодную руку смерти. Ему было только пятьдесят восемь, он был силен как бык и вел образ жизни, который давно уже прикончил бы человека послабее, но о смерти он говорил так, словно с часу на час ожидал ее прихода.

Много раздоров вызвало то, что я должна была получить всю сумму, лежащую в доверительном управлении, по достижении двадцати пяти лет и весь мамусин капитал после ее смерти. Мамуся решила – и никакие мои уговоры, никакие объяснения растерянных мужчин из компании по доверительному управлению не смогли ее разубедить, – что я прикарманила все деньги, что ее обожаемый Тадеуш каким-то образом поступил с ней по-свински и что она почти нищая. Где ее деньги? Почему ей не дали их в руки? Да, она ежемесячно получает чек на солидную сумму, но почем она знает, сколько это будет продолжаться? В глубине души она прекрасно знала, что к чему, но ей нравилось скандалить по-цыгански, глядя, как сотрудники доверительной компании пятятся и судорожно сглатывают перед лицом ее гнева.

На самом деле она испытывала опьяняющий прилив энергии – это иногда бывает с женщинами после смерти мужа. Она горевала по Тадеушу в настоящем цыганском духе, клялась вскоре последовать за ним в могилу и несколько недель ходила с траурным видом. Но всю эту скорбь, частью напускную и частью искреннюю, пронизывало осознание того, что она свободна, что долг респектабельности гаджё, который лег на нее в результате замужества, уплачен ею сполна. Свобода для мамуси означала возврат к цыганской жизни. Мамуся надела траур – старомодный жест, но необходимый для утоления скорби. Но так и не вышла из траура – модная одежда понемногу исчезла, и в шкафах воцарились вещи в ярко выраженном стиле Ciganyak[62 - Цыгане (венг.).]. Мать надевала сразу несколько юбок и, к моему ужасу, перестала носить нижнее белье.

– Грязные вещи, – говорила она в ответ на мои протесты, – всего несколько дней, и они становятся гадкие, вонючие; только неряха может такое носить.

Она вернулась к цыганским понятиям о чистоте, которые очень сильно отличаются от современных; единственным предметом нижнего белья была сорочка, которую она хорошенько стирала вручную раз в несколько месяцев; она не мылась, но втирала в кожу оливковое масло, а в волосы – другое, ароматическое. Я не говорю, что она стала замарашкой, но североамериканский идеал чистоты был чужд ее личному стилю. Золотые цепи и россыпи золотых колец, припрятанные со дней ее ресторанных скрипичных выступлений, вновь увидели свет; они музыкально звенели и брякали, когда она двигалась. Она часто говорила, что настоящее золото звенит по-особенному и этот звук не похож ни на какой другой. Она теперь постоянно ходила в черном платке: выходя в мир гаджё, она завязывала его под подбородком, а дома – на затылке. Она была красивой женщиной, колоритной фигурой, но не каждый согласился бы иметь такую мать.

Мамуся жила в мире тайн и в высшей степени разделяла убеждение, что цыгане – утонченные существа, а все остальные – гаджё, то есть лохи, доверчивые простачки, предназначенные для того, чтобы их обманывать. Это убеждение сидело в ней очень глубоко; иногда она была вынуждена принимать какого-нибудь гаджё почти как равного, признавая, что и у них есть своя хитрость. Но твердая вера в собственное хитроумие и превосходство никогда не убывала надолго.

Именно это убеждение приводило к самым жестоким ссорам между нами. Мамуся неустанно и виртуозно воровала в магазинах. Мы питались в основном краденой едой.

Когда я протестовала, она говорила:

– Но они такие тупые! В этих ихних супермаркетах длиннющие коридоры заставлены чем попало, и нужными вещами, и всякой дрянью, на которую только гаджё и польстится. Если они не хотят, чтобы у них воровали, пускай поставят охрану.

– Но они доверяют людям, – объясняла я, и мамуся разражалась чудовищным, жестким цыганским смехом. Я продолжала, уже правдивей: – Ну, если честно, охрана обошлась бы дороже, чем стоят украденные вещи.

– Значит, они этого ожидают. Так чего ты шумишь?

И мне нечего было ответить.

– Но если тебя поймают – подумай, какой позор! Ты вдова Тадеуша Феотоки! Как это будет выглядеть, если ты попадешь под суд?

(Я думала и о позоре, который ждет меня, если все узнают, что моя мать воровка.)

– Но я не собираюсь попадаться, – отвечала она.

И действительно, она ни разу не попалась. Она не ходила слишком часто в один и тот же супермаркет, а перед входом становилась сутулой, трясущейся, растерянной; шаркая по проходам супермаркета, она устраивала потрясающий спектакль со старомодными очками: то поправляла их, пытаясь закрепить на носу, то начинала с превеликим трудом читать инструкции на этикетке консервной банки, которую держала в правой руке; левой же в это время ловко переносила товар с нижней полки во внутренние карманы потертого черного пальто, которое всегда надевала в эти пиратские рейды. На подходе к кассе в руках у матери оказывались лишь одна или две мелкие упаковки, и она открывала кошелек, стараясь, чтобы кассир хорошенько разглядел его жалкое содержимое; иногда она откапывала целых восемнадцать центов одноцентовыми монетками, чтобы наскрести нужную сумму. Бедная! Как жаль этих одиноких старушек, перебивающихся на скудную пенсию по старости! (Грозная старая разбойница, надувающая глупых гаджё!)

Я старалась как можно меньше питаться дома – не только потому, что не одобряла мамусиного способа приобретения продуктов, но еще и потому, что плоды ее преступлений составляли невкусный и нездоровый рацион. В любом случае цыгане готовят, по современным понятиям, просто ужасно, а хозяйственный порядок, который поддерживался у нас дома при Тадеуше, отошел в прошлое. В день великой битвы из-за Холлиера на ужин была свинина с бобами, густо посыпанная паприкой, и особый мамусин кофе – она готовила его, добавляя чуть-чуть нового кофе к спитой гуще старого и ставя на огонь, чтобы кипел, пока не понадобится.

Как я и предвидела, за бурей последовало затишье, на мое избитое лицо наложили примочки, мы с матерью всласть пообнимались, и я немного порыдала. Поцелуи считаются у цыган слишком важным действием, чтобы обмениваться ими после обычной семейной размолвки; их приберегают для важных случаев, так что мы не поцеловались.

– Зачем ты рассказала ему про бомари? – спросила мамуся.

– Потому что это важно для его работы.

– Это важно и для моей работы, но уже не будет важно, если все об этом узнают.

– Я уверена, он сохранит тайну.

– Тогда он будет первым гаджё, который так сделал.

– О мамуся, а как же отец?

– Твой отец был связан со мной великой клятвой. Брак – это великая клятва. Никакая сила не заставила бы твоего отца выдать мою тайну – или меня выдать какую-нибудь его тайну. Мы были мужем и женой.

– Я уверена, что профессор Холлиер поклянется, если ты его попросишь.

– Поклянется не произносить ни единого слова про бомари?

Я поняла, что сваляла дурака.

– Конечно, он захочет об этом написать, – сказала я, ожидая, не начнется ли снова ужасный скандал.

– Что написать?

– Статьи в ученых журналах; может быть, даже книгу.

– Книгу про бомари?

– Нет, нет, не только про бомари, про разные вещи, которые мудрые люди вроде тебя сохранили по сей день.

Это была цыганская лесть с моей стороны: мамуся убеждена в своей необыкновенной мудрости. У нее и доказательство есть: когда она родилась, ее отцу и матери на двоих было больше ста лет. Это верная примета.

– Странный он учитель, если хочет учить этих плосколобых бездельников-студентов делать бомари. Они не управятся с бомари, даже если им все про него рассказать.

– Мамуся, он не для того хочет узнать, чтобы рассказывать студентам. Он хочет написать об этом для немногих очень ученых людей, таких как он сам, которые интересуются сохранившейся древней мудростью и древними поверьями. Современному миру ужасно не хватает этой мудрости. Он хочет воздать почести таким людям, как ты, которые страдали и молчали, чтобы сохранить древние тайны.

– Он запишет мое имя?

– Никогда, если ты его попросишь не называть тебя; он напишет, что узнал то-то и то-то от очень мудрой женщины, которую ему посчастливилось встретить при обстоятельствах, которые он поклялся не открывать.

– Ах вот как?

– Да. Ты же сама знаешь, что гаджё не смогут сделать бомари, даже если им все объяснить и рассказать. У них нет твоего опыта и твоей великой родовой мудрости.

– Ну что ж, маленькая пошрат, ты это затеяла, и, надо думать, мне придется довести дело до конца. Я это делаю для тебя, потому что ты – дочь Тадеуша. Ничто меньшее меня не убедило бы. Приводи своего мудреца.

2

«Приводи своего мудреца». Но это лишь начало; нужно провести встречу моего мудреца и мамуси так, чтобы никто из них не возненавидел меня на всю жизнь. Какая я дура! Зачем я это затеяла? Дура-гаджи! Удастся ли мне хоть ноги унести, не говоря уже про обожание, благодарность и, может быть, любовь Холлиера, которые я надеялась завоевать в результате? Зачем я только решила помочь ему изучать лечение грязью! Я как ученик волшебника из сказки: затеяла нечто такое, чего уже не могла остановить, и, может быть, в итоге волшебник меня накажет.

Мне хватило времени поразмышлять о своих бедах – весь вечер я провела в обществе мамуси, лежа на диване и меняя примочки каждые полчаса, а мамуся играла мне на скрипке и иногда пела.

Она была хитра и знала, как раздражает меня эта музыка. Я очень люблю музыку, в особенности утонченную, интеллектуальную; она уверяет меня в существовании порядка, а таких уверений очень мало в моей запутанной жизни. Но мамусина музыка – подлинно венгерская, цыганская: жалобная, скорбная, воющая и вдруг переходящая в безумное веселье; пальцы скользят по грифу, извлекая глиссандо, похожие на первобытные вопли какого-то непостижимого для меня экстаза. Цыганская гамма – малая терция, увеличенная кварта, малая секста и большая септима – терзала мои нервы; благородному экстазу Баха почему-то довольно было диатонической шкалы. С этой музыкой мне приходилось бороться; ее первобытность и сентиментальность шли вразрез со всем, чем был для меня университет, но я знала, что это часть моего наследия, которое не удастся отсечь, как бы я от него ни отрекалась. О, я прекрасно знала, что со мной не так: я хотела быть интеллектуалкой, убежать от всего, что значила мамуся и стоящие за ней поколения кэлдэраров. И еще я знала, что этого можно добиться только предельным насилием над собой. Я подозревала, что даже моя мучительная страсть к Холлиеру проистекала лишь от желания сбежать из моего мира в его мир. Любовь это или нет?

Мамуся тем временем перешла на глубоко личную музыку – такое она никогда не играла в офицерских столовых и модных ресторанах. Она звала эту музыку медвежьей песнью: ее играли и пели цыгане, ходящие с медведем, своим зверям, но я думаю, что эта песня гораздо старше: для цыган, сложивших ее в незапамятные времена, медведь был не только ценным имуществом и средством заработка, но спутником и, может быть, объектом поклонения. Вам не верится? Подумайте о том, как люди в наши дни беседуют со своими кошками и собаками; обычно это умилительные слова, подходящие, по мнению хозяев, не слишком опасному животному. Но как говорить с медведем, который может тебя убить? Как предложить ему дружбу? Как попросить у него мудрости, которая так непохожа на человеческую, но все же постижима для человека? Этой просьбой, кажется, и была медвежья песнь – музыка медленная, с длинными вопросительными паузами и сильным напором на низкие гортанные звуки, так редко слышные в той музыке, которую я понимаю и ценю. «Скырлы-скырлы». Как ты, братец Мартын? Что видишь? Что слышишь? А потом: «Грры-грры» – это братец Мартын (ибо всех цыганских медведей зовут Мартынами) говорит свое веское слово. Сыграет ли мамуся это для Холлиера? И (я не знала, насколько он чувствует такие вещи) поймет ли он что-нибудь в этой музыке?

«Приводи своего мудреца»; что подумает он о доме, в котором я живу?

Это был большой и красивый дом в тяжеловесном банкирском стиле, каких так много в Роуздейле, самом дорогом, засаженном самыми роскошными деревьями квартале Торонто. Дом номер 120 по Уолнат-стрит был не самым красивым, но и не самым простеньким в этом квартале. Стены из сплошного кирпича, деревянные части выкрашены в белый цвет, на углах – импозантная рустовка; красивые деревья, за ними ухаживают и обрезают их; прекрасный газон, явно созданный профессионалом, густая трава без единого сорняка. Идеальный дом для польского инженера, преуспевшего в Новом Свете и желающего занять место в мире соответственно своим деньгам, способностям и очевидной респектабельности. Как гордился этим домом Тадеуш и как по-доброму смеялся, когда мамуся говорила, что дом слишком велик для пары с одним ребенком, даже если считать экономку, которая жила в своей собственной отдельной квартире на третьем этаже. Хороший дом, обставленный добротной мебелью, ухоженный наемными уборщиками и садовниками. Любой прохожий подумал бы, что это и до сих пор так.

Меня воспитывали, как мне кажется, весьма строго: еdesapa не любил канадских вольных манер и не мог понять, что канадцы вовсе не желают его обидеть таким обращением. Он был поражен, когда узнал, что в хорошей монастырской школе, куда меня отдали, девочек учат играть в софтбол и лакросс и что монахини сами подбирают юбки и прыгают с нами. Вид монахинь на коньках – а это на самом деле очень красиво – совершенно выбил отца из колеи. Конечно, это были традиционные монахини, в одеяниях до пят; когда в шестидесятые годы в монашеской одежде произошла революция, отцу, наверно, показалось, что небо падает на землю. Теперь я знаю, что стареющий романтик почти неотличим от стареющего консерватора, но тогда, как верная дочь, я старалась хотя бы частично разделять его негодование. Но безуспешно. День, когда отец узнал, что я, подобно другим девочкам в монастыре, за глаза называю мать настоятельницу «мама-супер»[61 - «Мама-супер» – от Mother Superior (титул настоятельницы монастыря).], был черным днем в моей жизни. Бедный еdesapa, такой милый, такой галантный, такой рыцарственный, но – даже я вынуждена признать – такой отсталый в некоторых вещах. Однако благородство его духа и высокие идеалы пленили меня и до сих пор держат в плену.

Я не знаю, как он смог сделать столько денег. Многие думают, что бизнес и возвышенные представления о жизни не сочетаются, но я в этом не уверена. Отец, без сомнения, заработал много – мы были изумлены, узнав после его смерти, сколько именно. Ерко не смог бы вести дело в одиночку, зато ловко продал его конкурирующей фирме; в результате у мамуси оказалась неплохая сумма, лежащая в доверительном управлении, и у меня тоже, и сам Ерко стал довольно богатым человеком. Конечно, у каждого свое представление о богатстве; должно быть, настоящие богачи сами не знают, чем владеют. Но Ерко был богат превыше всяких представлений венгерского цыгана-музыканта о богатстве; он обильно рыдал и уверял меня, что после него все достанется мне и что он часто ощущает на себе холодную руку смерти. Ему было только пятьдесят восемь, он был силен как бык и вел образ жизни, который давно уже прикончил бы человека послабее, но о смерти он говорил так, словно с часу на час ожидал ее прихода.

Много раздоров вызвало то, что я должна была получить всю сумму, лежащую в доверительном управлении, по достижении двадцати пяти лет и весь мамусин капитал после ее смерти. Мамуся решила – и никакие мои уговоры, никакие объяснения растерянных мужчин из компании по доверительному управлению не смогли ее разубедить, – что я прикарманила все деньги, что ее обожаемый Тадеуш каким-то образом поступил с ней по-свински и что она почти нищая. Где ее деньги? Почему ей не дали их в руки? Да, она ежемесячно получает чек на солидную сумму, но почем она знает, сколько это будет продолжаться? В глубине души она прекрасно знала, что к чему, но ей нравилось скандалить по-цыгански, глядя, как сотрудники доверительной компании пятятся и судорожно сглатывают перед лицом ее гнева.

На самом деле она испытывала опьяняющий прилив энергии – это иногда бывает с женщинами после смерти мужа. Она горевала по Тадеушу в настоящем цыганском духе, клялась вскоре последовать за ним в могилу и несколько недель ходила с траурным видом. Но всю эту скорбь, частью напускную и частью искреннюю, пронизывало осознание того, что она свободна, что долг респектабельности гаджё, который лег на нее в результате замужества, уплачен ею сполна. Свобода для мамуси означала возврат к цыганской жизни. Мамуся надела траур – старомодный жест, но необходимый для утоления скорби. Но так и не вышла из траура – модная одежда понемногу исчезла, и в шкафах воцарились вещи в ярко выраженном стиле Ciganyak[62 - Цыгане (венг.).]. Мать надевала сразу несколько юбок и, к моему ужасу, перестала носить нижнее белье.

– Грязные вещи, – говорила она в ответ на мои протесты, – всего несколько дней, и они становятся гадкие, вонючие; только неряха может такое носить.

Она вернулась к цыганским понятиям о чистоте, которые очень сильно отличаются от современных; единственным предметом нижнего белья была сорочка, которую она хорошенько стирала вручную раз в несколько месяцев; она не мылась, но втирала в кожу оливковое масло, а в волосы – другое, ароматическое. Я не говорю, что она стала замарашкой, но североамериканский идеал чистоты был чужд ее личному стилю. Золотые цепи и россыпи золотых колец, припрятанные со дней ее ресторанных скрипичных выступлений, вновь увидели свет; они музыкально звенели и брякали, когда она двигалась. Она часто говорила, что настоящее золото звенит по-особенному и этот звук не похож ни на какой другой. Она теперь постоянно ходила в черном платке: выходя в мир гаджё, она завязывала его под подбородком, а дома – на затылке. Она была красивой женщиной, колоритной фигурой, но не каждый согласился бы иметь такую мать.

Мамуся жила в мире тайн и в высшей степени разделяла убеждение, что цыгане – утонченные существа, а все остальные – гаджё, то есть лохи, доверчивые простачки, предназначенные для того, чтобы их обманывать. Это убеждение сидело в ней очень глубоко; иногда она была вынуждена принимать какого-нибудь гаджё почти как равного, признавая, что и у них есть своя хитрость. Но твердая вера в собственное хитроумие и превосходство никогда не убывала надолго.

Именно это убеждение приводило к самым жестоким ссорам между нами. Мамуся неустанно и виртуозно воровала в магазинах. Мы питались в основном краденой едой.

Когда я протестовала, она говорила:

– Но они такие тупые! В этих ихних супермаркетах длиннющие коридоры заставлены чем попало, и нужными вещами, и всякой дрянью, на которую только гаджё и польстится. Если они не хотят, чтобы у них воровали, пускай поставят охрану.

– Но они доверяют людям, – объясняла я, и мамуся разражалась чудовищным, жестким цыганским смехом. Я продолжала, уже правдивей: – Ну, если честно, охрана обошлась бы дороже, чем стоят украденные вещи.

– Значит, они этого ожидают. Так чего ты шумишь?

И мне нечего было ответить.

– Но если тебя поймают – подумай, какой позор! Ты вдова Тадеуша Феотоки! Как это будет выглядеть, если ты попадешь под суд?

(Я думала и о позоре, который ждет меня, если все узнают, что моя мать воровка.)

– Но я не собираюсь попадаться, – отвечала она.

И действительно, она ни разу не попалась. Она не ходила слишком часто в один и тот же супермаркет, а перед входом становилась сутулой, трясущейся, растерянной; шаркая по проходам супермаркета, она устраивала потрясающий спектакль со старомодными очками: то поправляла их, пытаясь закрепить на носу, то начинала с превеликим трудом читать инструкции на этикетке консервной банки, которую держала в правой руке; левой же в это время ловко переносила товар с нижней полки во внутренние карманы потертого черного пальто, которое всегда надевала в эти пиратские рейды. На подходе к кассе в руках у матери оказывались лишь одна или две мелкие упаковки, и она открывала кошелек, стараясь, чтобы кассир хорошенько разглядел его жалкое содержимое; иногда она откапывала целых восемнадцать центов одноцентовыми монетками, чтобы наскрести нужную сумму. Бедная! Как жаль этих одиноких старушек, перебивающихся на скудную пенсию по старости! (Грозная старая разбойница, надувающая глупых гаджё!)

Я старалась как можно меньше питаться дома – не только потому, что не одобряла мамусиного способа приобретения продуктов, но еще и потому, что плоды ее преступлений составляли невкусный и нездоровый рацион. В любом случае цыгане готовят, по современным понятиям, просто ужасно, а хозяйственный порядок, который поддерживался у нас дома при Тадеуше, отошел в прошлое. В день великой битвы из-за Холлиера на ужин была свинина с бобами, густо посыпанная паприкой, и особый мамусин кофе – она готовила его, добавляя чуть-чуть нового кофе к спитой гуще старого и ставя на огонь, чтобы кипел, пока не понадобится.

Как я и предвидела, за бурей последовало затишье, на мое избитое лицо наложили примочки, мы с матерью всласть пообнимались, и я немного порыдала. Поцелуи считаются у цыган слишком важным действием, чтобы обмениваться ими после обычной семейной размолвки; их приберегают для важных случаев, так что мы не поцеловались.

– Зачем ты рассказала ему про бомари? – спросила мамуся.

– Потому что это важно для его работы.

– Это важно и для моей работы, но уже не будет важно, если все об этом узнают.

– Я уверена, он сохранит тайну.

– Тогда он будет первым гаджё, который так сделал.

– О мамуся, а как же отец?

– Твой отец был связан со мной великой клятвой. Брак – это великая клятва. Никакая сила не заставила бы твоего отца выдать мою тайну – или меня выдать какую-нибудь его тайну. Мы были мужем и женой.

– Я уверена, что профессор Холлиер поклянется, если ты его попросишь.

– Поклянется не произносить ни единого слова про бомари?

Я поняла, что сваляла дурака.

– Конечно, он захочет об этом написать, – сказала я, ожидая, не начнется ли снова ужасный скандал.

– Что написать?

– Статьи в ученых журналах; может быть, даже книгу.

– Книгу про бомари?

– Нет, нет, не только про бомари, про разные вещи, которые мудрые люди вроде тебя сохранили по сей день.

Это была цыганская лесть с моей стороны: мамуся убеждена в своей необыкновенной мудрости. У нее и доказательство есть: когда она родилась, ее отцу и матери на двоих было больше ста лет. Это верная примета.

– Странный он учитель, если хочет учить этих плосколобых бездельников-студентов делать бомари. Они не управятся с бомари, даже если им все про него рассказать.

– Мамуся, он не для того хочет узнать, чтобы рассказывать студентам. Он хочет написать об этом для немногих очень ученых людей, таких как он сам, которые интересуются сохранившейся древней мудростью и древними поверьями. Современному миру ужасно не хватает этой мудрости. Он хочет воздать почести таким людям, как ты, которые страдали и молчали, чтобы сохранить древние тайны.

– Он запишет мое имя?

– Никогда, если ты его попросишь не называть тебя; он напишет, что узнал то-то и то-то от очень мудрой женщины, которую ему посчастливилось встретить при обстоятельствах, которые он поклялся не открывать.

– Ах вот как?

– Да. Ты же сама знаешь, что гаджё не смогут сделать бомари, даже если им все объяснить и рассказать. У них нет твоего опыта и твоей великой родовой мудрости.

– Ну что ж, маленькая пошрат, ты это затеяла, и, надо думать, мне придется довести дело до конца. Я это делаю для тебя, потому что ты – дочь Тадеуша. Ничто меньшее меня не убедило бы. Приводи своего мудреца.

2

«Приводи своего мудреца». Но это лишь начало; нужно провести встречу моего мудреца и мамуси так, чтобы никто из них не возненавидел меня на всю жизнь. Какая я дура! Зачем я это затеяла? Дура-гаджи! Удастся ли мне хоть ноги унести, не говоря уже про обожание, благодарность и, может быть, любовь Холлиера, которые я надеялась завоевать в результате? Зачем я только решила помочь ему изучать лечение грязью! Я как ученик волшебника из сказки: затеяла нечто такое, чего уже не могла остановить, и, может быть, в итоге волшебник меня накажет.

Мне хватило времени поразмышлять о своих бедах – весь вечер я провела в обществе мамуси, лежа на диване и меняя примочки каждые полчаса, а мамуся играла мне на скрипке и иногда пела.

Она была хитра и знала, как раздражает меня эта музыка. Я очень люблю музыку, в особенности утонченную, интеллектуальную; она уверяет меня в существовании порядка, а таких уверений очень мало в моей запутанной жизни. Но мамусина музыка – подлинно венгерская, цыганская: жалобная, скорбная, воющая и вдруг переходящая в безумное веселье; пальцы скользят по грифу, извлекая глиссандо, похожие на первобытные вопли какого-то непостижимого для меня экстаза. Цыганская гамма – малая терция, увеличенная кварта, малая секста и большая септима – терзала мои нервы; благородному экстазу Баха почему-то довольно было диатонической шкалы. С этой музыкой мне приходилось бороться; ее первобытность и сентиментальность шли вразрез со всем, чем был для меня университет, но я знала, что это часть моего наследия, которое не удастся отсечь, как бы я от него ни отрекалась. О, я прекрасно знала, что со мной не так: я хотела быть интеллектуалкой, убежать от всего, что значила мамуся и стоящие за ней поколения кэлдэраров. И еще я знала, что этого можно добиться только предельным насилием над собой. Я подозревала, что даже моя мучительная страсть к Холлиеру проистекала лишь от желания сбежать из моего мира в его мир. Любовь это или нет?

Мамуся тем временем перешла на глубоко личную музыку – такое она никогда не играла в офицерских столовых и модных ресторанах. Она звала эту музыку медвежьей песнью: ее играли и пели цыгане, ходящие с медведем, своим зверям, но я думаю, что эта песня гораздо старше: для цыган, сложивших ее в незапамятные времена, медведь был не только ценным имуществом и средством заработка, но спутником и, может быть, объектом поклонения. Вам не верится? Подумайте о том, как люди в наши дни беседуют со своими кошками и собаками; обычно это умилительные слова, подходящие, по мнению хозяев, не слишком опасному животному. Но как говорить с медведем, который может тебя убить? Как предложить ему дружбу? Как попросить у него мудрости, которая так непохожа на человеческую, но все же постижима для человека? Этой просьбой, кажется, и была медвежья песнь – музыка медленная, с длинными вопросительными паузами и сильным напором на низкие гортанные звуки, так редко слышные в той музыке, которую я понимаю и ценю. «Скырлы-скырлы». Как ты, братец Мартын? Что видишь? Что слышишь? А потом: «Грры-грры» – это братец Мартын (ибо всех цыганских медведей зовут Мартынами) говорит свое веское слово. Сыграет ли мамуся это для Холлиера? И (я не знала, насколько он чувствует такие вещи) поймет ли он что-нибудь в этой музыке?

«Приводи своего мудреца»; что подумает он о доме, в котором я живу?

Это был большой и красивый дом в тяжеловесном банкирском стиле, каких так много в Роуздейле, самом дорогом, засаженном самыми роскошными деревьями квартале Торонто. Дом номер 120 по Уолнат-стрит был не самым красивым, но и не самым простеньким в этом квартале. Стены из сплошного кирпича, деревянные части выкрашены в белый цвет, на углах – импозантная рустовка; красивые деревья, за ними ухаживают и обрезают их; прекрасный газон, явно созданный профессионалом, густая трава без единого сорняка. Идеальный дом для польского инженера, преуспевшего в Новом Свете и желающего занять место в мире соответственно своим деньгам, способностям и очевидной респектабельности. Как гордился этим домом Тадеуш и как по-доброму смеялся, когда мамуся говорила, что дом слишком велик для пары с одним ребенком, даже если считать экономку, которая жила в своей собственной отдельной квартире на третьем этаже. Хороший дом, обставленный добротной мебелью, ухоженный наемными уборщиками и садовниками. Любой прохожий подумал бы, что это и до сих пор так.