Мышление третьего тысячелетия. Поиск смысла в мире бессмыслицы

Истина, ложь и научные устремления

На самом деле люди очень редко воспринимают истину как сущность, которая разным людям видится по-разному. На какой бы стороне вы ни были, вам будет казаться, что несогласные с вами неправы, что они совершают серьезную и даже опасную ошибку. Люди относятся к разногласиям по поводу владения оружием совсем иначе, чем к расхождениям во мнениях насчет любимой песни или самой вкусной пиццы.

Хотя некоторые профессора гуманитарных факультетов считают саму науку всего лишь одной из множества властных структур, большинство ученых, как и остальные из нас, полагают, что существуют правильные и неправильные представления об основных фактах бытия. Более того, они убеждены, что весь смысл науки как раз и состоит в том, чтобы выяснить, что является объективно истинным или ложным. Ученые и в самом деле пытаются доказать, что мир, о котором они говорят, действительно существует: мир, в котором истина и ложь – факты и вымысел – не зависят от властных структур и от наших желаний относительно состава реальности.

Взгляните, например, на методы, которые ученые используют в своей работе. Многие из них мы рассмотрим в последующих главах (а один легендарный пример – уже в этой). Мы увидим, что эти методы не совсем вписываются в представления об ученых, которые пытаются прийти к согласию при помощи запугивания и навязывания своего мнения. На самом деле то, как они работают, в целом противоположно тому, как влиятельные группы добиваются признания своих догм. Скорее, авторитет науки зиждется на неустанном самоанализе. Более того, ученые настаивают на том, чтобы для любой теории, которую они рассматривают, существовал очевидный способ доказать, что она неверна. А если это невозможно, тогда ученые будут еще больше сомневаться в ее справедливости. Многие великие открытия совершались потому, что кто-то сумел доказать, что идея, общепринятая среди ведущих ученых этой области, просто не может быть верной.

Идеи, которые выдерживают проверку подобным анализом, пользуются авторитетом, но вовсе не потому, что этого потребовал кто-то очень влиятельный. Это полная противоположность культу, грозящему адом и забвением тем, кто сомневается в его постулатах. В науке такие сомнения приветствуются, что демонстрирует, что она, по сути, является социальным феноменом, основанным на поиске истины и сотрудничестве, а не на принуждении. Здесь процесс оспаривания идеи и постановки ее под сомнение сродни процессу воспитания ребенка: это забота целого сообщества.

Тут нужно остановиться и прояснить один момент, который будет снова и снова затрагиваться на протяжении всей книги. Понятия, принципы и рабочие методы, которые мы считаем незаменимыми для Мышления третьего тысячелетия, – это выстраданные годами передовые научные практики. Ученые стремятся использовать их постоянно, совершенствуя их применение, и часто им действительно это удается. Но наука – дело рук человека. Все мы можем привести примеры того, как отдельные люди и организации не соблюдают эти постоянно совершенствующиеся практики, и даже примеры того, как это происходит в целых областях науки. Порой виной всему неправильное понимание этих практик, а иногда – не самые лучшие побуждения или вера в то, что цель оправдывает средства. И все же, упоминая эти примеры, ученые не видят в них повода для гордости – они с готовностью признают их неудачами. В этой книге мы расскажем о непрерывно совершенствующихся желаемых аспектах научного мышления, которые способствуют развитию общественного потенциала. Ученые не всегда оправдывают эти чаяния, но мы знаем, что, когда это происходит, наука достигает большего прогресса.

Даже когда все идет хорошо и соблюдаются лучшие практики, наука все еще неточна и приблизительна в своих попытках постичь реальность. Существует некая истина, но теории и модели, которые мы, люди, веками разрабатывали, чтобы ее установить, как правило, в лучшем случае весьма прикидочны. Мы признаем, что наши модели обычно неполны и являются ориентировочными руководствами к действию. Иногда мы обнаруживаем, что для описания процессов в какой-то области существует целый ряд различных моделей и теорий, и выбираем ту, которая эффективнее работает для конкретных целей.

С течением времени мы совершенствуем теории и модели, постепенно приближая их к истине. Мы способны добиться – и часто добиваемся – точности в научной картине происходящего, достаточной для достижения поразительных успехов; вряд ли стоит останавливаться на этом подробнее. В наши дни люди удивляются ограничениям современной науки и техники не меньше, чем их многочисленным успехам, часто воспринимаемым как нечто само собой разумеющееся.

Шаги к общей реальности

Но здесь возникает вопрос: как достичь согласия по поводу того, какова реальность на самом деле, если обе стороны спора могут воспользоваться данными как оружием для подкрепления уже имеющихся у них представлений? Как добиться общего понимания реальности?

Пожалуй, самое мощное чувство реальности дается нам при помощи осязания: если ударить рукой по столу, или побарабанить по нему пальцем, или врезаться в него, проходя по комнате в темноте, сомнений по поводу того, что стол существует и вполне реален, не останется. Поэтому давайте для начала представим, что на самом многообещающем пути к общей реальности мы должны что-то потрогать, пощупать, подержать, ткнуть или подтолкнуть, а затем понаблюдать за ответной реакцией. Это можно сделать, не рискуя спровоцировать конфликт: вопрос о том, существует ли стол, политических разногласий не вызывает.

Но потрогать объект своими руками – не единственный способ убедиться, что он реален. Многие из нас согласятся принять и реальность предмета, в который мы можем ткнуть палкой. Похожим образом, хотя стандарт доказывания и требует «увидеть объект своими глазами», мы все же допускаем использование корректирующих линз, чтобы разглядеть его получше. Мы даже согласимся взглянуть на маленького жучка через лупу и будем пребывать в такой же уверенности, что соприкасаемся с реальностью, как если бы мы посмотрели на что-то напрямую, без увеличительного стекла.

Со временем мы научились все успешнее пользоваться и другими, уже более изощренными посредниками, далеко не ограничивающимися лупой и очками, и все равно оставляющими у нас такое же сильное чувство соприкосновения с реальностью. Эти посредники включают в себя приспособления, которые вы можете теперь обнаружить в собственном кармане, если у вас есть смартфон. На самом деле сейчас мы можем «видеть», причем, по ощущениям, гораздо более непосредственным, интерактивным способом то, чего десять лет назад никто не мог увидеть вне хорошо оснащенной лаборатории, а сто лет назад – вообще нигде. У нас появилась возможность гораздо больше экспериментировать с «восприятием реальности», чем раньше.

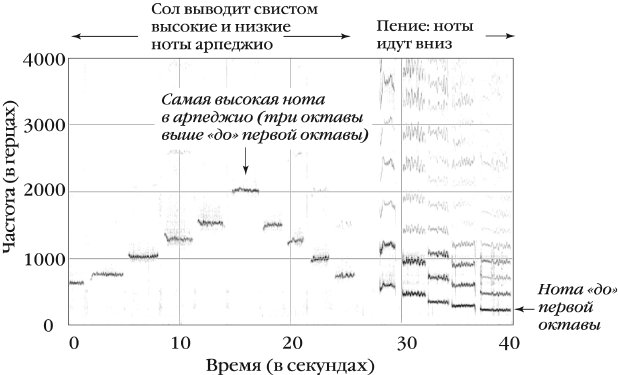

Для наглядности давайте обратимся к чувству слуха. Вы можете скачать приложение, превращающее телефон в звуковой анализатор, или спектрограф. Он позволяет визуализировать характеристики звуков, которые вы издаете при пении, насвистывании, игре на музыкальных инструментах или когда производите шумы. На приведенном ниже графике изображено, что показывает это приложение. Насвистывая определенную ноту, вы увидите на экране линию, а взяв ноту повыше, вы заметите, что линия переместится вверх. Довольно удивительно, что, когда вы, как вам кажется, поете на одной ноте, экран показывает изображение аккорда, состоящего из множества линий. Когда вы берете более высокую ноту, линии перемещаются вверх все вместе. При этом интуитивно убедительным кажется тот факт, что, когда вы поете, вы производите не одну ноту, а целый аккорд, состоящий из «обертонов», как мы называем эти более высокие тоны, перемежающиеся с основным, который вы пытаетесь пропеть.

Кроме того, пропевая разные гласные звуки, вы обнаружите, что на экране появится разное количество линий обертонов. Гласная «аааа» дает довольно много обертонов, «оооо» – чуть поменьше, «ииии» – еще меньше. Поиграв какое-то время с этим приложением, вы начнете воспринимать это как реальность звука. Даже если вы не знакомы с теорией, вы станете думать о мире звуков иначе, потому что взаимодействовали с ним напрямую. (Наш слух считывает все эти одновременно звучащие ноты – все обертоны – как звуки одной высоты, но разного тембра, в зависимости от комбинации звуков, которую он распознает. Это один из способов заметить разницу между скрипкой, флейтой и голосом тенора, звучащими на одной высоте. И мы вполне можем обойтись без спектрографа, чтобы убедиться, что скрипки, флейты и тенора выглядят по-разному!)

Не каждый измерительный прибор позволяет нам так же почувствовать, что мы определенным образом познали реальность. Вы двигаете стул, бьете рукой по столу или поете со спектрографом – во всех этих ситуациях у вас возникает ощущение «интерактивного исследования». Этот термин был предложен философом науки Яном Хакингом. Идея интерактивного исследования заключается в том, что мы чувствуем бо́льшую уверенность в реальности объекта взаимодействия, если этот объект меняется в ответ на какие-то наши манипуляции. Например, если бильярдный шар покатится после того, как вы ударите по нему кием, вы поверите, что круглое нечто, которое вы видите, – это реальный твердый объект, имеющий вес в физическом мире. Экран спектрографа на шаг дальше от непосредственного опыта, однако он тоже реагирует на ваши действия, показывая линию, которая поднимается или опускается, когда вы насвистываете ноты разного тона, или сразу несколько линий, когда два человека делают это одновременно. Более того, он даже заставляет вас поверить в реальность вещей, о которых вы не знали заранее, например, что тембр вашего голоса отражает сразу несколько тонов, воспроизводимых в одно и то же время.

Теперь, когда вы начали задумываться о том, как ваше ощущение реальности обостряется при помощи интерактивного исследования, будет интересно (и, как мы увидим, весьма показательно) взглянуть на серию примеров того, как чувства усиливаются при взаимодействии с инструментами, допускающими различную степень интерактивности. Давайте начнем с пары наукообразных примеров, а затем перейдем к более повседневным.

После опытов со звуковым спектрографом мы обратимся к следующему, исключительно низкотехнологичному, – больше никаких смартфонов! Вот как можно проделать его дома. Вам понадобится окно, пропускающее прямой солнечный свет, и кусок картона с отверстием – картон нужно будет приложить к окну так, чтобы сквозь отверстие проникал только один луч солнечного света.

Поместив на пути этого луча призму, вы увидите, как он превращается в радугу. Если через призму пропустить луч от светодиодного фонарика, вы заметите, что появится лишь несколько цветных линий, а не полная радуга, как в случае с солнечным светом. Если вам удастся отыскать старую люминесцентную лампу или лампу накаливания и посветить ими сквозь призму, цвета, которые появятся на выходе, будут уже другими, но радужный спектр снова окажется неполным. Мы называем эти виды света белым светом, но, по всей видимости, в их состав входят разные наборы цветов. Какой из этого можно сделать вывод, и кажется ли опыт с призмой настолько же интерактивным, как и опыт со спектрографом?

Что ж, до некоторой степени исследование света, пропущенного сквозь призму, кажется довольно похожим на исследование звука при помощи спектрографа. Так же, как спектрограф продемонстрировал, что звук состоит из различных тонов, слышимых одновременно, призма позволила нам увидеть, что белый свет состоит из множества разных цветов, которые в комбинации дают то, что мы видим в повседневной жизни. И так же, как с помощью спектрографа мы поняли, что свист дает очень чистый звук, лишь на одной высоте, мы увидели, что светодиодный луч, проходя сквозь призму, не распадается на такое же количество цветов, как солнечный. Экспериментируя с разными источниками света, вы постепенно убеждаетесь в том, что свет, который кажется вам белым, на самом деле является «аккордом» из множества разных цветов, по аналогии с тем, как звук вашего голоса, поющего одну ноту, оказывается, состоит из комбинации множества тонов. И вы, возможно, начнете понимать, что таким образом свет несколько отличается от того, что мы видим невооруженным взглядом.

Сравнивая эти два примера интерактивного исследования, опыты со звуком и светом, вы, наверное, посчитаете, что легче работать с простой стеклянной призмой, чем с телефонным приложением. Призма – объект, который можно потрогать руками. В случае с призмой вам не приходят в голову мысли, что, возможно, вы не до конца понимаете, как работает приложение, или что вас пытаются одурачить при помощи скрытых уловок. Вы практически уверены, что свет, выходящий из призмы, – это просто модификация света, который через нее прошел. И, учитывая простоту устройства стеклянной призмы, у вас не возникает сомнений в том, что результат прохождения сквозь нее света – это не какая-то уловка хитрого программиста, а реальное отображение действительности.

Но кое-что все-таки может помешать интерактивному исследованию света при помощи призмы приносить такое же удовлетворение, как исследование звука в телефонном приложении. У нас не получится экспериментировать с разнообразием источников белого света настолько же широко, как с источниками звука. Вот если бы мы могли испускать глазами лазерные лучи и менять их цвет по своему усмотрению – наподобие того, как мы вольны петь ноты разной высоты, – возможно, тогда бы наш мозг чуточку больше уверился в реальности того, что белый свет состоит из комбинации цветов? Ведь именно в этом и заключается разница между более интерактивным исследованием реальности и его несколько менее интерактивной разновидностью.

Однако все могло быть гораздо хуже! Сравните эти примеры с тем, что происходит, когда нам нужно узнать качество воздуха, который мы вдыхаем в помещении. В последние годы мы поняли, что этот вопрос довольно важен. По мере того как мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ, воздух становится «спертым» и мозгу все труднее получать кислород, необходимый для ясности мышления. Обычно это не имеет большого значения, поскольку в достаточно просторном помещении воздуха много и туда постоянно поступает свежий воздух и свежий кислород. Но если вы находитесь в плохо проветриваемом помещении вместе с большим количеством других людей – скажем, в университетской аудитории во время занятия продолжительностью в один час, – тогда доля углекислого газа повышается, в то время как доля кислорода падает. Ученые проводили исследования того, как люди справляются с когнитивными тестами при различной концентрации в воздухе углекислого газа [5]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Университетский курс называется «Разум и чувства и наука», и его материалы доступны для преподавателей и студентов на сайте sensesensibilityscience.berkeley.edu.

Также совместно с Отделом связей с общественностью Фонда Нобеля разрабатывается и распространяется версия этого курса для старшеклассников под названием «Научное мышление для всех: инструментарий». См. nobelprize.org/scientific-thinking-for-all/.

2

Данные Национального центра исследования общественного мнения (15 июня 2023 г.). Серьезное снижение доверия общества к науке после пандемии. Мы, однако, отмечаем, что наука все еще опережает другие сферы деятельности, доверие к которым зачастую снижается еще быстрее.

3

Что мы подразумеваем под «наукой» в этой книге? «Наука – это скрупулезная и систематическая деятельность, которая создает и упорядочивает знания в виде поддающихся проверке объяснений и предсказаний о Вселенной», – определение из Википедии отражает многое из того, что мы описываем, и, пожалуй, лучше всего может быть дополнено определением из словаря Мерриэма-Уэбстера: «Знание или система знаний, отражающая общие истины или действие общих законов, в особенности полученные и проверенные с помощью научного метода».

4

Подробное обсуждение эпистократии: Estlund, David M. (2009), Democratic authority, Princeton University Press. См. также Brennan, Jason (2016), Against democracy, Princeton University Press.

5

Стоит заметить, что исследования влияния качества воздуха на когнитивную деятельность довольно сложно провести качественно, и существует множество вариантов методов измерения как свойств воздуха, которым дышат испытуемые, так и уровня когнитивных способностей, на которые этот воздух потенциально влияет. Существует также вероятность того, что сниженные когнитивные способности могут объясняться действием других загрязнений, содержащихся в воздухе в закрытом помещении, и что процент содержания углекислого газа здесь выступает в качестве косвенного показателя содержания других загрязнений. Обсуждение всех этих вопросов: Du, B., Tandoc, M. C., Mack, M. L., & Siegel, J. A. (2020), Indoor CO2 concentrations and cognitive function: A critical review, Indoor Air, 30:1067–1082; и недавний обзор Fana, Y., Caoa, X., Zhang, J., Laid, D., & Panga, L. (2023), Short-term exposure to indoor carbon dioxide and cognitive task performance: A systematic review and meta-analysis, Building and Environment, 237, 110331.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: