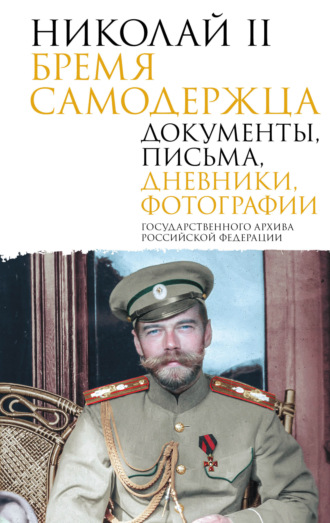

Николай II. Бремя самодержца. Документы, письма, дневники, фотографии Государственного архива Российской Федерации

Боль, переживания за больного Алексея сближала семью, превратив их маленький мир в круг единомышленников. «Всего лучше чувствовал себя Николай II в тесном семейном кругу. Жену и детей он обожал. С детьми состоял в тесных дружеских отношениях, принимал участие в их играх, охотно совершал с ними прогулки и пользовался с их стороны горячей, неподдельной любовью. Любил он по вечерам громко читать русских классиков в семейном кругу. Вообще, более идеальной семейной обстановки, нежели та, которая была в царской семье, представить себе нельзя. На почве общих семейных нравов, как русского, так и западноевропейского обществ, семья русского самодержца представляла столь же редкое, сколь и сияющее исключение» – так охарактеризовал Николая II как семьянина в своих воспоминаниях генерал А. А. Мосолов[32].

В год рождения долгожданного цесаревича Алексея Николаевича началась Русско-японская война. После ее объявления в столице империи 27 января 1904г. проходили патриотические демонстрации: «Трогательные проявления народных чувств и в полном порядке!»[33] И всего через два месяца затонул, подорванный на мине, броненосец «Петропавловск», в декабре был сдан Порт-Артур, в феврале 1905г. русская армия потерпела поражение под Мукденом, в мае в Цусимском сражении почти полностью погибла русская эскадра адмирала З. П. Рожественского. Позорное поражение в войне и не менее позорный для России мирный договор в Портсмуте. Как написала в своем дневнике великая княгиня Ксения Александровна, «война бессмысленно началась и велась, и еще глупее кончается!». «Ее нам навязали так же, как навязывают мир, потому что так хочет Америка, Англия, я не знаю, кто еще – а Россию почти даже и не спрашивают!!» – с горечью восклицала она[34].

9 января 1905г., вошедшего в историю как «Кровавое воскресенье», Николай II находился в Царском Селе. Огонь по мирному шествию петербургских рабочих к Зимнему дворцу с петицией к царю об улучшении жизненных условий простых людей солдаты открыли, следуя приказу великого князя Владимира Александровича. «Господи, как больно и тяжело!»[35] – записал в этот день в дневнике Николай II. Но общественное мнение возложило всю ответственность на самого царя. Кайзер Вильгельм II, выражая сожаление о случившемся в Петербурге, в свойственной ему нравоучительной манере писал своему августейшему кузену[36]: «Так как у этих, сбитых с толку и невежественных людей, большинство которых привыкло смотреть на царя как на отца и говорить ему „ты“, сложилось убеждение, что им можно подойти ко дворцу царя и рассказать ему о своих желаниях, то высказывается мнение, что было бы полезно, если бы царь принял некоторое количество их, собранных на площади и оцепленных войсками и, окруженный свитой и высшим духовенством с крестами, попробовал бы с балкона Зимнего дворца поговорить с ними как отец, прежде чем начнет действовать военная сила. Возможно, что таким путем удалось бы совершенно избегнуть кровопролития или по крайней мере уменьшить его размеры. <…> В результате недовольный наблюдатель,– даже, может быть, и подданный,– все более и более склонен сваливать на плечи царя ответственность за все, чем он недоволен. В обычное время это не беда и в конституционных государствах не так опасно, так как министры короля должны заделывать все бреши и защищать его особу. Но в России, где министры не могут оградить священной особы правителя, потому что всем известно, что они являются только орудиями в его руках, подобные волнения, вносящие тревогу и беспокойство в русские умы и побуждающие последние ставить в вину правителю все, что случается неприятного, являются очень серьезной опасностью для главы государства и его династии, потому что ведут к их непопулярности»[37]. До 1917 г. и до «невыученных уроков» Николая II еще долгих 12 лет…

Грандиозные протесты прокатились во всей стране. В феврале 1905г. член боевой организации эсеров Иван Каляев убил в Кремле великого князя Сергея Александровича. Революционный террор проник, по сути, в императорский дом. «Государь и обе императрицы неутешны, что не могут отдать последнего долга покойному: покинуть Царское им слишком опасно»,– написал в дневнике великий князь Константин Константинович[38]. Все великие князья были уведомлены письменно, что им не только нельзя ехать в Москву, но и запрещено бывать на панихидах в Казанском или Исаакиевском соборах. В то время, когда жизнь Ники и Аликс была пронизана страхом как за свою собственную судьбу, так и за жизнь и здоровье наследника, осенью того же 1905 г. происходит роковое для них знакомство с Распутиным.

Между тем революция набирала обороты: «Везде по всей России беспорядки, забастовки, митинги и т.п.; одна грусть и позор»[39]. Ширились стачки и крестьянские волнения, все настойчивее становились призывы к низвержению самодержавия и установлению демократической республики. Именно С. Ю. Витте, которого по праву в дальнейшем стали называть «крестным отцом» российских политических свобод, подготовил проект и был одним их тех, кто убедил императора подписать манифест 17 октября, по которому подданные Российской империи получили свободу слова, собраний, вероисповедания, а также обещание выборов в законосовещательный орган – Думу. К С. Ю. Витте присоединился великий князь Николай Николаевич (младший), категорически требовавший подписи императора. Александра Федоровна имела противоположное мнение, она считала любое ограничение самодержавия непростительной ошибкой. Душой Николай был полностью на стороне Аликс, и только обстоятельства заставляли его действовать иначе. Император был вынужден пойти на уступки, и манифест, гарантировавший политические перемены, был издан, однако в душе Николай II не мог полностью смириться с необходимостью нарушить вековые традиции русского самодержавия. Во время открытия I Государственной думы, «когда депутаты после торжественного акта в Зимнем дворце отправились на пароходах в Таврический дворец, чтобы начать свое первое заседание, императрица-мать Мария Федоровна застала сына и его жену глубоко потрясенными в будуаре Александры Федоровны, утешавшей мужа и повторявшей, однако, что она всегда была против созыва Думы. „„Я все это предвидела… предвидела… я говорила…“ – твердила она. По лицу моего сына,– описывала эту сцену близкой ей придворной даме Мария Федоровна,– текли слезы… Вдруг он сильно ударил по подлокотнику кресла и крикнул: „Я ее создал, и я уничтожу… так будет““»[40].

Революция 1905–1907 гг. постепенно пришла к концу, прекратились крестьянские выступления. Новый премьер-министр П. А. Столыпин смог не только «умирить Россию», но и дать ей импульс к экономическому развитию и процветанию. Николай II, казалось бы, мог вздохнуть спокойно. Но революционеров уже не могли остановить ни полиция, ни правительственные репрессии. В сентябре 1911 г. на глазах императора в киевском театре П. А. Столыпин был смертельно ранен студентом Дмитрием Богровым.

Не давали покоя и внутрисемейные проблемы: один за другим умерли дяди – великие князья Алексей Александрович и Владимир Александрович; младший брат Михаил обманом, нарушив обещание, женился на разведенной женщине. Но больше всего Николая II беспокоила болезнь любимого сына. Их тщательно скрываемая тайна все больше просачивалась в великокняжеские покои и аристократические салоны Петербурга.

Об отношениях царской семьи с Распутиным написано немало. В опубликованном есть много лжи и неправды, но есть много справедливого и верного. Главное, чего не могли понять современники, а затем и историки, – что же так сильно связывало царскую чету с неграмотным сибирским крестьянином, который к тому же со временем приобрел дурную славу распутного и корыстного временщика. С 1910 г. и до конца своей жизни Распутин находился под бдительным наблюдением секретной полиции. Сохранившиеся дневники наружного наблюдения беспристрастно фиксируют день за днем жизнь Распутина в обеих столицах. Она не отличалась особым благочестием. Распутин вел весьма свободный образ жизни, был завсегдатаем публичных домов, устраивал в ресторанах грандиозные попойки, которые нередко заканчивались становившимися достоянием газет скандалами. Тем не менее «Божий человек» оказался вхож в царский дом. Николай и Александра Федоровна просто отказывались верить полицейским донесениям, считая их плодом интриг своих врагов. Распутин обращался к царю и царице на ты, называл их «папа» и «мама». Слухи о его невероятном влиянии на императрицу, об их чуть ли не интимной близости стали появляться в прессе, обсуждаться в различных салонах, собраниях и на заседаниях Государственной думы. Появлению различных домыслов, основанных в основном на сплетнях и буйных фантазиях журналистов, частично способствовала и замкнутая жизнь императорской семьи в Царском Селе. Каждый, кто пытался сказать правду о Распутине, немедленно удалялся от двора: так было и с С. И. Тютчевой, гувернанткой царских дочерей, и с начальником Военно-походной канцелярии и одним из доверенных лиц императора князем В. Н. Орловым. Александра Федоровна прекратила общение даже со своей старшей сестрой, великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая в 1916 г. попыталась открыть ей глаза на Распутина.

Не могла понять этой страшной для репутации ее сына связи с Распутиным и вдовствующая императрица Мария Федоровна. К тому времени ее отношения с невесткой были уже настолько испорчены, что ни о каком понимании друг друга, откровенном разговоре и речи быть не могло. И чем дальше развивались события, тем глубже становилась пропасть между ней и сыном, между ней и Александрой Федоровной. Теперь к ее советам прислушивались мало, предпочитая слушать советы «друга» – Григория Распутина. Мария Федоровна была не одинока в своем полном неприятии Распутина. Практически все Романовы были в ужасе от его возраставшего влияния на царскую семью, от тех слухов, которые просачивались в общество и печать. Когда в 1912г. вопрос о Распутине был поставлен в Государственной думе, а ее председатель М. В. Родзянко готовился к докладу императору, Мария Федоровна пригласила его к себе. Выслушав подробный рассказ Родзянко о Распутине, смысл которого сводился к тому, что «присутствие при дворе в интимной обстановке человека, столь опороченного, развратного и грязного» недопустимо, она попросила его не говорить об этом государю: «К несчастью, он не поверит Вам, и к тому же это сильно его огорчит. Он так чист душой, что во зло не верит». На отказ выполнить ее просьбу она ответила вопросом: «Разве это зашло так далеко?».– «Государыня, это вопрос династии. И мы, монархисты, больше не можем молчать»,– ответил Родзянко. Ей оставалась только сказать напоследок: «Но не делайте ему слишком больно»[41]. Конфронтация между Николаем II и Александрой Федоровной, с одной стороны, и их противниками – с другой, вступила в новую стадию. Хотя Родзянко и удалось сказать императору все, что он хотел, результата он не добился. Мария Федоровна предприняла попытку поговорить с сыном, заявив «я или Распутин». На некоторое время Распутину пришлось покинуть Петербург, но его связь с царской семьей ничуть не ослабла, как не ослабло теперь уже всеобщее осуждение царя и царицы за связь с Распутиным. В январе 1914г. Мария Федоровна встретилась с министром финансов В. Н. Коковцовым. Настроение ее было крайне пессимистично. После долгого молчания она сказала: «Вы поймите также и меня, насколько я страшусь за будущее, и какие мрачные мысли владеют мною. Моя невестка не любит меня и все думает, что у меня какое-то ревнивое отношение к моей власти. Она не понимает, что у меня одно желание – чтобы мой сын был счастлив, а я вижу, что мы идем верными шагами к какой-то катастрофе и что государь слушает только льстецов и не видит, что под его ногами нарастает что-то такое, чего он еще не подозревает, а я сама скорее чувствую это инстинктом, но не умею ясно представить себе, что именно ждет нас»[42].

Неудача нескольких попыток убедить царя освободиться от Распутина углубила противостояние: с одной стороны были Николай и Александра, с другой – остальные члены правящей династии во главе с императрицей Марией Федоровной. 16 декабря 1916г. группа заговорщиков во главе с великим князем Дмитрием Павловичем и князем Феликсом Юсуповым, мужем Ирины, дочери великого князя Александра Михайловича и сестры императора великой княгини Ксении Александровны, совершили убийство Григория Распутина. Узнав об этом, Мария Федоровна пророчески заметила: «Слава богу, Распутин убран с дороги. Но нас ожидают теперь еще большие несчастия»[43]. И они не заставили себя ждать. До падения монархии в России оставалось два с половиной месяца, а члены большой и некогда дружной императорской семьи как будто не замечали происходящего и вместо того, чтобы, отбросив взаимные обиды, сплотиться для защиты трона и собственных жизней, продолжали борьбу друг с другом. Происходящее ярко отразилось в письме-дневнике великого князя Николая Михайловича. Он писал Марии Федоровне в самом конце 1916г.: «Я ставлю перед Вами ту же дилемму. После того как мы убрали гипнотизера, нужно попробовать обезвредить загипнотизированную. Как ни трудно, но нужно ее отослать как можно дальше или в санаторий, или в монастырь. Речь идет о спасении престола – не династии, которая еще прочна, но теперешнего государя. Иначе будет слишком поздно <…> вся Россия знает, что покойный Распутин и А[лександра] Ф[едоровна] одно и то же. Первый убит, теперь должна исчезнуть и другая. От этого зависит общее спокойствие»[44]. Мария Федоровна ничего не ответила (по крайней мере, письменно) на призывы Николая Михайловича. Она только повторяла и повторяла: «Если бы только Господь открыл глаза моему бедному Ники… Господи, открой глаза моему Ники»[45]. Но и ее молчание было чрезвычайно красноречивым. Она не возмутилась предложением поместить Аликс в сумасшедший дом («санаторий»), не ужаснулась от того, что ей прямо сказали о возможности потери трона ее сыном. Недовольство невесткой, с которого начинались их отношения, постепенно переросло в ненависть и готовность на любые меры, лишь бы лишить ее влияния на Ники. Ослепленные борьбой и взаимной ненавистью Романовы не заметили, как оказались на краю пропасти. Вряд ли стоит гадать, помогло бы семейное единство устоять российскому самодержавию или нет. Ясно одно – в решающие дни Ники и Аликс остались в полном одиночестве. Никто из близких не протянул им руку помощи, не поддержал в роковую минуту.

Но вернемся в последние мирные годы перед войной. Они были отмечены несколькими грандиозными юбилейными празднествами: в 1909г.– в честь битвы при Полтаве, в которой Петр Великий разбил шведскую армию короля Карла XII, а в 1912г.– столетие Бородинского сражения. В 1913г. Россия торжественно праздновала трехсотлетие династии Романовых. Императорская семья отправилась в поездку по стране, включавшую в себя путешествие по Волге и посещение Костромы, родного города Романовых, откуда они были призваны править Россией. На всех торжествах присутствовали огромные толпы людей: «Народ стоял сплошной стеной по берегу даже в воде по колено»[46]. Такое выражение патриотических чувств поддержало веру Николая II и императрицы Александры Федоровны в то, что простой русский народ верен самодержавию. Тогда даже в страшном бреду они не могли предвидеть того, что произойдет с ними весной 1917-го.

В 1914г. началась Первая мировая война. Политические соображения взяли верх над традиционными родственными связями между российским и германским дворами. Ежедневный обмен телеграммами двух кузенов – Николая II и Вильгельма II – не дал результата, и 19 августа Германия, а затем 24 августа Австро-Венгрия объявили войну России. Как и в начале Русско-японской войны, в империи поднялась волна патриотизма. Огромная толпа собралась перед балконом Зимнего дворца, выражая Николаю II верноподданнические чувства. Главнокомандующим русской армией был назначен великий князь Николай Николаевич (младший). Первые победы окрыляли: «Телом живешь здесь, а душою всецело там с нашими героями, исполняющими свой тяжкий долг доблестно и безропотно!»[47]

С началом войны в обществе и внутри царской семьи с новой силой разгорелся скандал вокруг Распутина. Общество будоражили слухи, что Распутин – противник войны с Германией, его и императрицу подозревали в том, что они немецкие шпионы. Отношения внутри семьи особенно обострились после того, как Николай, вопреки мнению министров, пренебрегая просьбами председателя Думы М. В. Родзянко, матери и ближайших родственников, но под сильным давлением Александры Федоровны, решил лично возглавить русскую армию, став Верховным главнокомандующим. Императрица Мария Федоровна была уверена, что этот шаг был предпринят по наущению Распутина. Она была в отчаянии. Почти два часа в саду Елагинского дворца она уговаривала сына отказаться от идеи стать во главе армии. В дневнике 8 (21) августа 1915г. она записала: «Прежде всего, злой дух Г[ригория] вернулся, а также А[лександра Федоровна] хочет, чтобы Ники взял на себя Верховное командование вместо великого князя Николая Николаевича, надо быть безумным, чтобы желать этого!»[48] Через четыре дня она вновь возвращается к этой теме: «Ники пришел со своими четырьмя девочками. Он начал сам говорить, что возьмет на себя командование вместо Николаши, я так ужаснулась, что у меня чуть не случился удар. И сказала ему все: что это было бы большой ошибкой, умоляла его не делать этого, особенно сейчас, когда все плохо для нас, и добавила, что, если он сделает это, все увидят, что это приказ Распутина. Я думаю, это произвело на него впечатление, так как он сильно покраснел. Он совсем не понимает, какую опасность и несчастье это может принести нам и всей стране»[49].

Но сам Николай II был убежден, что как самодержец и государь он должен во время войны возложить ответственность на себя.

Доклады, приемы министров, обсуждение планов военных операций, посещение фронтовых частей – такова его повседневная жизнь в Ставке в Могилеве. Георгиевская Дума Юго-Западного фронта 21 октября 1915г. за «присутствие государя императора на передовых позициях», где он «явил пример истинной доблести и самоотвержения», постановила: «Оказать обожающим державного вождя войскам великую милость и радость, соизволив возложить на себя орден Св[ятого] великомученика и победоносца Георгия 4-й степени»[50].

Осенью 1915г. Николай II взял в Могилев, в Ставку, сына. Дети и война – понятия несовместимые. Ни один отец не желал бы видеть своего сына на фронте, подвергать его опасности. Уникальность ситуации была и в том, что наследнику в 1915г. было всего 11 лет, и он был болен неизлечимой болезнью, когда любая, даже незначительная, травма могла стать для него смертельной. Для императрицы Александры Федоровны решение отпустить Алексея с мужем в действующую армию было непростым, но она победила свои страхи за здоровье сына. Сам император полагал, что военная дисциплина пойдет мальчику на пользу. Поддержали решение и учителя Алексея, которые считали, что цесаревичу необходимо расширять общение и преодолевать свою природную застенчивость. Когда в декабре 1915г. у Алексея началось серьезное кровотечение из носа, Николай II вынужден был вернуться в Царское Село. Приезжала в Ставку навестить мужа и императрица Александра Федоровна с дочерями. «Великие князья и чины штаба приглашались к завтраку,– вспоминала А. А. Вырубова,– но великие князья часто „заболевали“ и к завтраку не появлялись во время приезда ее величества; „заболевал“ также генерал Алексеев. Государь не хотел замечать их отсутствия. Государыня же мучалась, не зная, что предпринять. При всем ее уме и недоверчивости императрица, к моему изумлению, не сознавала, какой нежеланной гостьей она была в Ставке». За спиной императрицы раздавались голоса, что «она снова приехала к мужу передать последние приказания Распутина»[51].

В 1915 г. русская армия потерпела большие поражения. Даже успешное наступление на Юго-Западном фронте весной 1916 г. не принесло стратегических изменений. Значительная часть страны была занята врагом. Из-за недостатка продуктов и роста цен начало ухудшаться и общее положение в России. Забастовки охватили даже военные заводы. Войска, посланные для успокоения, показали свою неспособность справиться с этим. Вероятность выхода населения из подчинения становилась все более очевидной. В обществе усиливались антигерманские настроения. Начали распространяться слухи, приписывавшие поражения русских войск измене в высших кругах, вспомнили о немецком происхождении императрицы.

Разлука с семьей в годы войны стала причиной интенсивной переписки между супругами в последние два с половиной года царствования Николая II. Когда императрица Александра Федоровна пронумеровала все письма за два десятилетия, их оказалось около семисот, не считая телеграмм и записочек; из них на период с сентября 1914г. по март 1917г. приходится почти две трети (они начинаются с №231). Главную их часть составляют послания царицы, которая писала иногда по два раза в день. Это – многостраничные письма-отчеты, письма-признания, письма-мольбы. Император всегда был рад получать эти весточки и писал жене: «Горячо благодарю тебя за твои дорогие письма и за любовь, которой полна каждая твоя строчка! Я наслаждаюсь ими, впитывая в себя каждое слово письма, вдыхая его аромат и прижимая губы к бумаге, которой касались твои руки»[52]. Эта переписка дает еще один ключ к пониманию личности императора Николая II, его отношения к жене, к событиям, приведшим к отречению от престола. Без этих писем «не знали бы мы правды, отныне твердой и неоспоримой, об этой женщине… не знали бы с потрясающей, неумолимой точностью, как послужила она своему страшному времени. А нам надо знать. Эта правда ей не принадлежит»[53].

Императрица Александра Федоровна знала о слабой черте характера мужа, о том, что он поддается влиянию министров и подчас под их давлением принимает кадровые решения. Распутин, которому императрица верила безоглядно, пытался через нее оказывать влияние на политику, однако, следует отметить, что Николай II, чтобы не обижать жену, зачастую уступал ей лишь в мелочах и успокаивал ее нежными любовными посланиями.

Вот несколько цитат из их переписки за военные годы.

Николай: «Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, когда он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполняла своей обязанности давно уже, или хотя бы во время войны».

Александра: «Ты все переносишь один, с таким мужеством! Позволь мне помочь тебе, мое сокровище! Наверное, есть дела, в которых женщина может быть полезна».

Николай: «Да, эти дни, проведенные вместе, были трудными, и только благодаря тебе я провел их все-таки более или менее спокойно. Ты была такой сильной и стойкой… Но отныне я собираюсь стать твердым и решительным».

Александра: «Помни… империей правит царь, а не Дума!», «Я всего лишь женщина, борющаяся за своего повелителя, за своего ребенка, за двух самых дорогих существ на земле…»; «Милый, верь мне, тебе следует слушаться советов нашего Друга [Распутина] …»; «Ты властелин и повелитель России, всемогущий бог поставил тебя – и они должны все преклоняться перед твоей мудростью и твердостью… Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом – сокруши их всех»; «Будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту, – дай им теперь почувствовать порой твой кулак»; «Я всецело полагаюсь на нашего Друга, который думает исключительно о тебе, о Бэби и о России; благодаря Его руководству мы перенесем эти тяжелые времена».

Николай: «Только прошу, не вмешивай нашего Друга. Ответственность несу я и поэтому желаю быть свободным в своем выборе»; «Будь уверена, что я не забываю этого, но мне незачем каждую минуту набрасываться на людей направо и налево. Сдержанного, твердого замечания или жесткого ответа часто вполне достаточно, чтобы поставить того или иного на место»[54].

И еще одно из последних писем Александры Федоровны мужу в феврале 1917г.: «Как давно, уже много лет, люди говорили мне все то же: „Россия любит кнут!“. Это в их натуре – нежная любовь, а затем железная рука, карающая и направляющая. Как бы я желала влить свою волю в твои жилы!»[55] Возможно, будь рядом с Николаем II во Пскове 2 марта 1917г. сильная волей и неистово убежденная в своей правоте Аликс, она не допустила бы отречения мужа. Она свято верила в незыблемость монархии, в то, что «Бог возвел нас на престол, и мы должны твердо охранять его и неприкосновенным передать нашему сыну»[56].

Оторванность царя от реалий и событий, происходивших в конце 1916г. в столице, недооценка масштаба надвигавшихся на страну бедствий сыграли свою роковую роль. Великий князь Александр Михайлович в январе 1917г. пытался открыть глаза Николаю II. Он написал ему длинное пронзительное письмо: «Нужно помнить, что царь один править таким государством, как Россия, не может, это надо раз навсегда себе усвоить… немыслимо существующее положение, когда вся ответственность лежит на тебе, и на тебе одном; … чем дальше, тем шире становится пропасть между тобой и твоим народом. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу»[57]. Но все его увещевания оказались безуспешными.