Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Книга 6

Ротация происходила внутри аппарата. Так, 31 марта 1918 г. ВЧК, рассмотрев вопрос о дальнейшем сотрудничестве в делах Контрреволюционного отдела Н. Е. Гальперштейна, арестованного Комиссией за нераспорядительность в связи с делом «Бима и Бома» (речь шла о руководстве им получившего скандальную известность чекистского налета на московский цирк во время выступления дуэта клоунов с антивластной сатирой, в результате которого один из них был застрелен), постановила сотрудничество допустить при условии не назначения комиссаром на обыски. Гальперштейн стал работать следователем в Контрреволюционном отделе, а позднее после отказа отправиться уполномоченным ВЧК в постмятежный Ярославль был послан уполномоченным в Центротекстиль. Но и там он, судя по всему, никаких положительных результатов он не добился, поскольку 26 декабря 1918 г. Президиум ВЧК постановил сообщить, что представителем ВЧК он там больше не является. В Центротекстиле его заменил И. А. Лихачев, в недавнем прошлом комиссар отдела по борьбе со спекуляцией, а в будущем – директор знаменитого автозавода, получившего его имя. Позднее Гальперштейн сделал попытку вернуться на чекистскую работу, хотя бы на канцелярскую должность, но 10 января 1919 г. получил отказ[126]. В 1920-е гг. он трудился администратором на Ленинградской кинофабрике и других учреждениях культуры, но когда милиция перешла в 1930-е гг. в ведение ОГПУ, как и многие бывшие чекисты, он оказался востребован в системе уголовного розыска, где прослужил до начала «ежовщины», когда в 1938 г. был арестован, и осужденный к заключению, умер в лагере в 1942 г.

Рассмотрим внутреннюю ротацию и на других примерах. 23 сентября 1918 г. следователь Отдела по борьбе с контрреволюции С. Е. Премыслер был переведен в оперчасть на должность комиссара для производства дознания на местах, а 14 ноября возвращен на прежнюю должность[127]. Ф. И. Мильтер, наборщик по профессии, вступивший в июле 1918 г. в партию (в 1907–1910 гг. он состоял в Латвийской социал-демократии), осенью 1918 г. стал работать экспедитором в «Еженедельнике ВЧК», в 1919 г. являлся помощником заведующего Информбюро при Президиуме, в 1919 г. служил статистиком в Секретном отделе, а в начале 1921 г. – старшим делопроизводителем в Иностранный отдел[128].

Некоторые сотрудники перемещались не только по должностям, но и по отделам. Например, комиссар Петроградской ЧК И. Н. Шейнкман-Стодолин, тяжело раненный в 1918 г. в ходе операции по аресту британского военно-морского атташе Ф. Кроми, после длительного излечения оказался в центральном аппарате ВЧК, где в 1919 г. состоял членом коллегии Транспортного отдела, а затем отправлен в особый отдел Туркестанского фронта, где стал членом коллегии Секретного отделения и от которого участвовал в 1-м съезде особых отделов в Москве, проходившем в Москве с 22 по 25 декабря 1919 г. В Среднюю Азию он, судя по всему, не вернулся. После восстановления большевистской власти на Украине в начале 1920 г. он был направлен сначала в родной Киев, где был, правда, уже не чекистом, а помощником секретаря губкома, а затем переведен в Николаев, в котором работал заместителем секретаря губкома, заведовал коммунотделом и отделом управления[129].

Иногда из внештатных сотрудников переводили в штатные и обратно. Ярким примером служит судьба П. Я. Березина. Будучи комиссаром ВЧК в Петрограде в январе 1918 г., он убил арестованного. ВЧК поручила своему члену М. Ф. Емельянову ознакомить наркома юстиции И. З. Штейнберга с материалом о преступлении Березина. Вскоре против последнего Петроградским ревтрибуналом было возбуждено дело. Однако уже в Москве 9 апреля 1918 г. заслушав вопрос об отношении к сотруднику Комиссии Березину, постановила «ввиду полезности» оставить в составе сотрудников, переведя в случае необходимости в разряд секретных сотрудников»[130]. В результате Березин оказался внештатным сотрудником Отдела по борьбе со спекуляцией. Однако и здесь он дал волю своим преступным наклонностям, правда, в ином плане. Вместе со своим осведомителем – бухгалтером торговой фирмы Е. Григорьевым – пытался организовать провокацию против командующего войсками Московского военного округа Н. И. Муралова и комиссара по гражданской части Москвы М. И. Рогова, за что был арестован и осужден (вкупе с предыдущим преступлением) в конце декабря 1918 г. Мосревтрибуналом к 10 годам принудительных работ[131].

Нужно сказать, что ряд следственных и оперативных работников ВЧК во второй половине 1918 г. были осуждены к расстрелу. Большинство их казней вполне логично совпало с пиком красного террора: в сентябре были расстреляны: прослуживший менее недели следователь П. И. Хайдин за взятки, помкоменданта С. А. Смирнов (Рыбнин) за присвоение денег, комиссар Ю. К. Пискунов за продажу оружия. Еще за более любопытное преступление 29 ноября 1918 г. был приговорен другой комиссар – С.Пужицкий. Будучи польским социалистом по партийной принадлежности, он, тем не менее, связался с анархистами-боевиками и получил от них закамуфлированное под ящик с конфискатом взрывное устройство, которое он пронес в кабинет председателя ВЧК. Оно должно было сработать во время заседания руководство, но своевременно было обнаружено и обезврежено[132].

Несмотря на декларируемую партийным и чекистским руководством частую сменяемость чекистов, сохраняющийся серьезный дефицит работников не позволял проводить в центральном аппарате ВЧК планомерную замену служащих.

А. С. Соколов

О роли Всероссийской чрезвычайной комиссии в красном терроре

Одной из самых острых тем, касающихся деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии, в современной историографии является роль чекистов в репрессивной политике большевиков. С одной стороны, ряд авторов выступает с крайне негативной характеристикой чекистов[133], а с другой, наоборот, предпринята попытка защиты органов ВЧК в вопросе их участия в красном терроре[134]. В то же время, необходимо отметить и наметившуюся тенденцию использования всестороннего подхода к изучению террора в годы Гражданской войны[135]. Между тем, острота вопроса о роли ВЧК в красном терроре указывает на актуальность этой темы.

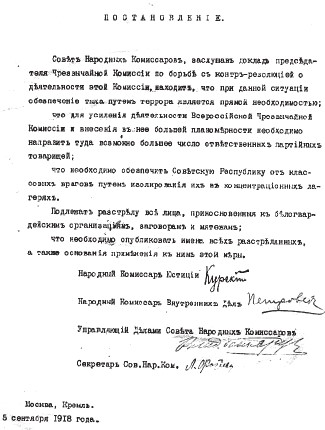

В сентябре 1918 г. принимается постановление СНК «О красном терроре», по которому предписывалось органам ВЧК «обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…»[136]. Можно согласиться с мнением О.Б. Мозохина о бесперспективности поиска правых и виноватых в вопросе проведения политики террора, а также определения начала «красного и белого террора»[137].

Между тем, очевидно, что позиция центральной власти оказывала одно из определяющих влияний на проведение «красного террора». В этом случае интересны приказы, выпущенные из центра на места по репрессивной политике органов госбезопасности. Так, ВЧК, в бытность председателем Я. Х. Петерса, предлагала Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской и Орловской ЧК в последовательности проводить постановления пятого Всероссийского Съезда Советов о массовом терроре в отношении буржуазии и белогвардейского офицерства.

В развитие постановления СНК выходит приказ ВЧК № 31 «О красном терроре», в котором предписывалось: арестовать всех видных меньшевиков и правых эсеров; арестовать, как заложников крупных представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить в концентрационные лагеря; всех лиц, содержащихся за местными ЧК, у которых было найдено огнестрельное оружие, расстреливать немедленно по постановлению Комиссии на местах, а также расстреливать всех лиц, уличенных в контрреволюции, заговорах и восстаниях против советской власти. Что интересно, шестым пунктом приказа значится предписание быть сугубо аккуратными при приговорах с рабочими, крестьянами, солдатами. Их рекомендовалось за те же преступления не расстреливать, а держать в тюрьме. Кроме того, этот приказ был принят в результате совещания ВЧК, районных ЧК Москвы, Народного комиссариата юстиции (НКЮ) и представителя Президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК).

При получении таких санкционированных руководством страны приказов большое количество чекистов по-своему понимали задачи борьбы с противниками советской власти. Ведь разъяснения о том, кто такой «заложник, специалист и арестованный вообще», появились в ВЧК в декабре 1919 г. Институт заложничества стал ярким проявлением огульности и массовости «красного террора» в первый год советской власти. Согласно отчетному докладу о результатах деятельности ЧК Западной коммуны за октябрь 1918 г. чекисты в первое время нередко прибегали к аресту и расстрелу заложников. К тому же признак различия на «свой» и «чужой» глубоко укоренился в сознании чекистов и поддерживался как руководством ВЧК, так и Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)[138].

Постановление СНК «О красном терроре»

О влиянии позиции центральной власти на проведение «красного террора» говорят дела против чекистов, которые злоупотребляли своим полномочиями при проведении репрессий. В Вятскую губернскую чрезвычайную комиссию (губЧК) 3 ноября 1918 г. было подана коллективная жалоба заключенных рабочего дома, в которой указывалось, что администрация применяет к ним неодинаковый режим и проводит разницу между бедняками и «буржуями»[139]. Чекисты провели допрос надзирателей, арестовав 4 человека, при этом допрашивали подозреваемых с применением силы и угроз, предъявив им обвинение в спекуляции и избиении заключенных. Кроме того, тюремному врачу Чапурскому, священнику Попову и бывшему городовому Кочурову было предъявлено обвинение в участии в казни революционера Лобова.

Вятский губисполком отношением № 4328 от 9 декабря 1918 г. потребовал от ГубЧК выдать под расписку арестованных. Однако чекисты не только проигнорировали это отношение, но и приговорили арестованных к расстрелу. В ночь с 10 на 11 декабря 1918 г. в присутствии председателя М. А. Медведева и членов коллегии ЧК приговор был произведен в исполнение. При этом расстрелянных добивали прикладами и рубили шашками, а солдаты из отряда ЧК занимались мародерством[140].

Дело вятских чекистов дошло до Верховного революционного трибунала при Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК). Однако в материалах дела приговора нет, а есть лишь заключение следственной комиссии при трибунале, в котором факт избиения арестованных был признан доказанным, установлено, что расстрел в ночь с 10 на 11 декабря 1918 г. был произведен без достаточных оснований и дискредитировал советскую власть[141]. Между тем М.А. Медведев, протокол допроса которого есть в деле[142], продолжил службу в органах ЧК[143]. Тот факт, что председатель Вятской ЧК после разбирательства по делу о незаконном и жестоком расстреле надзирателей продолжил свою службу, говорит о том, что ВЦИК проводил разницу между террором против представителей враждебных классов и террором против беднейших классов.

Аналогичная ситуация была и в деле о ликвидации восстания в деревне Семеновской Сергачского уезда Семеновской волости Нижегородской губернии. Там 13 января 1919 г. были убиты 4 человека, производящие обыск у одной из жительниц, толпой, подстрекаемой братьями Юнусовыми. Среди убитых был комиссар уездной ЧК по обыскам Богатов. Прибывший из соседней деревни продовольственный отряд несколькими выстрелами разогнал толпу. В половине десятого вечера в Семеновскую прибыл отряд И. Алиева по указанию председателя волостного Совета А. Алимова и стал разыскивать виновных в убийстве. Встретив на улице двух арестованных и узнав, что один из них мула, Алиев тут же его застрелил. В это время из Сергача прибыл отряд во главе с Н. И. Михельсоном и М. И. Санаевым. Они, объявив Семеновскую волость на военном положении, расстреляли в течение ночи по списку около 30 человек.

Утром 14 января Н. И. Михельсон и М. И. Санаев для обеспечения семей убитых коммунистов наложили штраф на зажиточных крестьян, а отказавшихся платить расстреляли. Расстрелы продолжались до утра 15 января. Всего было расстреляно 50 человек.

В результате основные участники подавления выступления в д. Семеновской, в том числе председатель уездной ЧК Н. И. Михельсон, сергачский военный комиссар М. И. Санаев, член учредвычкома И. Алиев были преданы суду. Допрошенные на предварительном следствии Михельсон и Санаев, не отрицая факта расстрела 50 человек и наложения контрибуции, объяснили, что восстание было необходимо ликвидировать решительными мерами: настроение семеновских граждан было явно контрреволюционное и, если бы не был применен способ быстрой расправы, восстание могло охватить много сел.

Свою роль в деле подавления восстания сыграла и телеграмма председателя Нижегородской ГубЧК К. Воробьева, в которой предписывалось: «…немедленно мобилизуйте всех коммунистов и подавите выступление виновных расстреливайте без пощады на глазах толпы…».

Между тем, в сентябре – ноябре 1919 г. в Сергачское дело вмешались партия и В. И. Ленин. Нижегородский губернский комитет РКП(б) постановил 18 ноября прекратить дело, а лидер большевиков рассматривал описываемые события как проявление классовой борьбы. В результате на заседании губернского ревтрибунала от 3 декабря к Санаеву, Михельсону и Алиеву была применена амнистия от 5 ноября 1919 г., и дело было прекращено.

Такая политика центральной власти по отношению к злоупотреблениям чекистов против классовых врагов бросается в глаза особенно на фоне незаконных действий, но уже в отношении представителей крестьян и рабочих. В ночь с 16 на 17 октября 1918 г. по постановлению Калужской ГубЧК были расстреляны 4 красноармейца 1-го Калужского отдельного пехотного батальона Корпуса войск ВЧК за «вооруженное неоднократное вымогательство денег у крестьян»[144]. В Омске секретных агентов Особого отдела Н.С. Баранова, М. И. Мохова и Е.И. Пилючина за производство самочинных обысков и конфискацию денег приговорили к различным срокам тюремного заключения.

Заметное влияние на становление репрессивной политики молодого государства оказало развитие советского уголовного права. Декретом СНК «О суде» была учреждена система советских судов, основу которой составляли новое законодательство, а также «революционная совесть и правосознание»[145]. Столь неопределенная трактовка в построении основ судебной системы породила массу кривотолков и злоупотреблений. К тому же определяющую роль сыграл тот факт, что в советском законодательстве состав преступления по контрреволюционным действиям был определен в ст. 57 Уголовного кодекса РСФСР, принятого только в 1922 г.[146] Отсутствие состава преступления по контрреволюционным делам, на практике привело к господству субъективизма, когда определяющим вину доказательством считалось принадлежность обвиняемого к буржуазному и старому господствующему классу. При этом бросается в глаза появление Декрета СНК от 22 июля 1918 г. «О борьбе со спекуляцией», в котором были определен и состав преступления, и санкция[147]. Это указывает на определенный вектор в государственно-правовой политике большевиков. К тому же отсутствие нормального правового регулирования террора привело к тому, что грань между «свой» и «чужой» была призрачной и зависела от конкретных людей.

На ситуацию с влиянием права на общество и политику органов ВЧК проливает свет и история с собственностью привилегированных классов царской России. Советская власть изымала из собственности этих классов не только предприятия, фабрики, заводы и магазины, но и предметы роскоши. В этом отношении определенный интерес для понимания происходящего в обществе имеет вопрос с конфискацией драгоценных металлов. Дело в том, что постановление Высшего совета народного хозяйства от 12 января 1918 г. «О золоте и платине» устанавливало монополию государства на золото и платину весом свыше 16 золотников (68,256 гр), а Декрет СНК от 22 июля 1918 г. «О борьбе со спекуляцией» вводил наказание за их сбыт, скупку или хранение в виде лишения свободы на срок не ниже 10 лет[148]. Такая правовая регламентация привела к тому, что среди ведомостей ЧК о сдаче конфискованных вещей в Народный банк числятся не только предметы роскоши, но и ордена[149]. Так, Екатеринославская ГубЧК сдала в Народный банк в мае 1919 г. 8 Георгиевских крестов, а также ордена Анны и Станислава. Дело доходило до парадоксальных ситуаций. Чекисты конфисковали у А. А. Брусилова бриллиантовую георгиевскую шашку, полученную им в награду за победу в 1916 г. армий Юго-Западного фронта. Более того, в условиях продовольственного кризиса большевики ввели монополию на отдельные продовольственные товары. Конфискация заградотрядами на железных дорогах, чекистами, милицией, да и воинскими частями излишков продуктов, которая в некоторых случаях доходила до абсурда, также не способствовала мирным процессам в обществе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.: по подлинным делам Третьего отделения Собственной е. и. величества канцелярии. СПб., 1909.

2

Строев В. Н. Столетие собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1912; Троцкий И. М. Третье отделение при Николае I. М., 1930; Чукарев А. Г. Третье отделение и русское общество во второй четверти XIX века (1826–1855): дис… д-ра ист. наук. Ярославль, 1998 и др.

3

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 169. Д. 1880. Л. 1–3об.

4

Там же. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1878. Л. 1–3.

5

Там же. Ф. 109. Д. 166. Л. 1–2.

6

Там же. Ф. 109 с/а. Оп. 3а. Д. 1882.

7

Там же. Д. 1900. Л. 1–24.

8

Таганцев Н. С. Русское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Часть общая. М.: Наука, 1994. С. 17, 87, 3.

9

Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. М., 1986. Т. 4. С. 179, 331.

10

Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории русской культуры. Т. III. (XVII – начало XVIII в.). М., 1996. С. 531, 547, 576–578.

11

Провокатор «Народной воли» // Новые ведомости. 12 августа 2015 г.

12

К истории зубатовщины // Былое. СПб., 1917. № 1. С. 86–99; Зубатов С. В. Зубатовщина // Былое. СПб., 1917. № 4. С. 157–178; Козьмин Б.П. С. В. Зубатов и его корреспонденты. М.-Л.: Госиздат, 1928.

13

Измозик В.С. «Черные кабинеты». История российской перлюстрации. XVIII – начало XX. М: Новое литературное обозрение, 2015; Патрушева Н. Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века: автореф. дис… д-ра ист. наук. СПб, 2014 и др.

14

ГАТО (Государственный архив Тамбовской области). Ф. 5. Оп. 1. Д. 14. Л. 10–12, 49–51, 68–70, 109–112; Д. 46. Л. 1–3.

15

Там же. Л. 61–62.

16

Государственный архив Липецкой области (ГАЛО). Ф. 187. Оп. 2. Д. 8.

17

Подробнее: Логинов А. И. Жандармские мероприятия по охране высших лиц государства и обеспечению безопасности на железных дорогах российской провинции (1897–1917 гг.) // Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Кн. 4. М.: Алгоритм, 2020. С. 91–119.

18

Попов А. Ю. Окаянное племя. Террористы против Российской империи. М.: Родина, 2019. С. 74–75.

19

Там же. С. 77.

20

ГАЛО. Ф. 229. Оп. 1. Д. 6. Л. 13–29, 33–34, 125 об.

21

Там же. Л. 50–50об.

22

Там же. Ф. 187. Оп. 2. Д. 4. Л. 1–10.

23

Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 19. Л. 61.

24

Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. М.: Крон-Пресс, 1997. С. 32.

25

ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 19. Л. 249–255.

26

Там же. Д. 34. Л. 56.

27

Там же. Л. 373, 377.

28

Там же. Л. 444.

29

Там же. Л. 149, 216–216об, 351, 375, 428, 470.

30

Там же. Л. 78.

31

Там же. Л. 130–131об.

32

Там же. Л. 467.

33

Там же. Л. 99.

34

Подробнее: Логинов А. И. Выбракованная секретная агентура Департамента полиции (1905–1911 гг.) // Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Кн. 4. М.: Алгоритм, 2020. С. 43–91.

35

Кудрин А. В. Образ А. Лбова в неопубликованных воспоминаниях современников. Эпизоды // Мотовилиха: открывая новые страницы. Тезисы докладов научно-практической конференции. Пермь: Пушка, 2011. С. 111–115.

36

Там же. С. 114.

37

Подробнее: Логинов А. И. Указ. соч. С. 43–91.

38

Логинов А. И. Департамент полиции против религиозно-политического сепаратизма и революционного движения в Российской империи в конце XIX – начале XX в. // Лубянские чтения-2020. Актуальные проблемы истории отечественных органов государственной безопасности. Сборник материалов XXIV научно-теоретической конференции, 27 ноября 2020 г. М.: «Родина», 2021. С. 24–37.

39

ГАЛО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 2. Л. 20.

40

Там же. Л. 67.

41

Там же. Л. 68.

42

Там же. Л. 68об.

43

См. подробнее: Семкин А.Н. «Зачислить за ВЧK впредь до особого распоряжения». Дело В. Ф. Джунковского в московской Таганской тюрьме // Отечественные архивы. 2002. № 5; Гладков Т. К. Артузов. М.: Молодая гвардия, 2008; Дунаева А. Ю. Реформы полиции в России начала XX века и Владимир Федорович Джунковский. М.: Объединенная ред. МВД России, 2012.

44

ГАЛО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 3. Л. 5.

45

Там же. Л. 1.

46

Там же. Л. 10.

47

Там же. Л. 18–19об.

48

Щербакова Е.И. «Неурожай от Бога, а голод от правительства». Департамент полиции и крестьянский мир // Тайная стража России. Очерки истории отечественных органов госбезопасности. Кн. 2. М.: Алгоритм, 2018. С. 143.

49

ГАЛО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.

50

Там же. Ф. 187. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.

51

Зензинов В. М. Из жизни революционера. М., 2018. С. 79–80; Лебедева Т.В. В. М. Зензинов: жизнь для других. // Акценты. Новое в массовой коммуникации. 2001. № 1–2 (22–23) и др.

52

В 1906 г. Вноровский-Мищенко, сын революционера Устина Устиновича Вноровского-Мищенко (1851–1913), погиб на месте, кинув бомбу в карету генерал-губернатора Ф. В. Дубасова. Генерал-губернатор был легко ранен, глава его охраны С. Н. Коновницын убит.

53

ГАРФ. Ф. 63. Оп. 25. Д. 117. Л. 54.

54

Там же.

55

Там же. Л. 72.

56

Там же. Д. 148. Л. 103.

57

Там же.

58

Там же. Оп. 24. Д. 328. Л. 23.

59

Там же. Оп. 25. Д. 148. Л. 4.

60

Там же. Л. 16.

61

Там же. Л. 14.

62

Там же. Л. 48.

63

Там же. Л. 49.

64

Там же. Л. 65.

65

Там же. Л. 134.

66

Там же. Оп. 25. Д. 100. Л. 47.

67

Там же. Л. 46.

68

Жукова Л. А. Общественно-политическая и повседневная жизнь москвичей в 1905 году (к 110-летию Первой российской революции) // Вестник университета. 2015. № 6. С. 342.