Введение в аддиктологию

В России подобные эпидемиологические исследования с целью мониторинга здоровья населения на регулярной основе не проводятся. Однако периодически предпринимаются попытки оценки распространенности употребления различных ПАВ в рамках исследовательских проектов. К основным официальным открытым источникам данных по заболеваемости психическими и поведенческими расcтройствами (ППР), связанными с употреблением ПАВ, в Российской Федерации на национальном и региональном уровнях относятся ежегодные аналитические обзоры ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Министерства здравоохранения РФ «Деятельность наркологической службы Российской Федерации» и доклады Государственного антинаркотического комитета Российской Федерации и региональных антинаркотических комиссий. Аналитические обзоры ННЦ наркологии готовятся на основании информации из форм федерального статистического наблюдения по наркологии и включают данные о показателях заболеваемости (определяется в соответствии с приказом Росстата), где диагноз наркологического заболевания основан на критериях МКБ-10 при амбулаторном и госпитальном обращении в медицинские учреждения за получением наркологической помощи. Для докладов Государственного антинаркотического комитета используются данные Антинаркотических комиссий о наркоситуации в субъектах Российской Федерации, статистические данные, информационно-аналитические сведения и экспертные оценки государственных органов.

При анализе данных, предоставленных различными источниками, необходимо помнить об их ограничениях. Например, данные об употреблении ПАВ и заболеваемости часто подвержены так называемой ошибке выборки. Что это значит? Как правило, отчеты составляются на основании информации о специфических выборках людей, находящихся в определенных условиях, например, пациенты в стационарах, школьники или студенты, что не позволяет экстраполировать полученные результаты на всю популяцию. Кроме того, участники могут отказываться отвечать или искажать информацию из-за страха стигматизации и негативных последствий для их социальной жизни (особенно в школе/университете/на работе). Поэтому полученные таким образом данные могут отличаться от реальной ситуации и представлять собой искусственно заниженный показатель частоты заболеваемости. Другим ограничением может быть проблема применения валидированных инструментов для оценки употребления ПАВ и скрининговых инструментов для идентификации заболевания (включая недостаточную подготовку персонала и нехватку ресурсов, например, недостаток тест-систем, реактивов). Кроме того, важно учитывать ограничения субъективных и объективных инструментов для оценки наркологических показателей.

2.3. Эпидемиологические показатели употребления ПАВ и аддиктивных заболеваний в мире и в России

2.3.1. Алкоголь

А) Показатели употребления алкоголяКоличество людей, употребляющих алкоголь, в настоящее время – это показатель, который отражает долю населения в возрасте 15 лет и старше, которые употребляли алкогольные напитки в течение последних 12 месяцев. В мире наблюдается снижение доли людей, употребляющих алкоголь, за последние 12 месяцев, с 48 % в 2000 г. до 43 % в 2016 г. (WHO, 2018). В 2016 г. в России число лиц, употребляющих алкоголь, составило 58 % (61 % среди мужчин и 55 % среди женщин). Среди них для 61 % лиц, употребляющих алкоголь (79 % среди мужчин и 44 % среди женщин), характерны эпизоды тяжелого пьянства (определяется как употребление 60 грамм чистого алкоголя и более в течение одного дня за последние 30 дней).

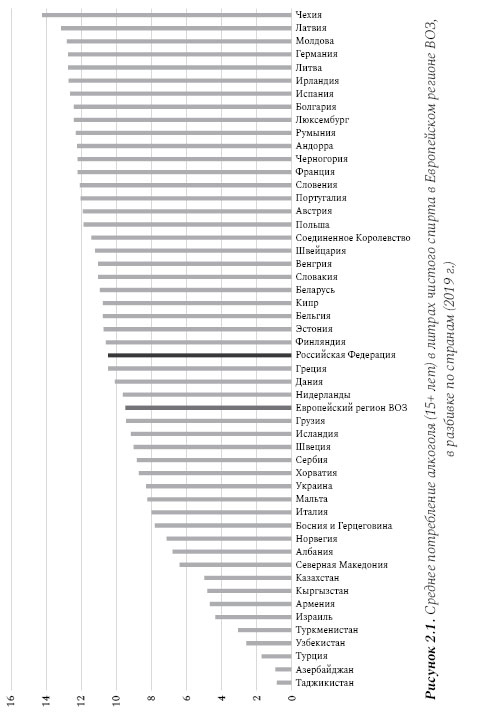

Общее потребление алкоголя на душу населения (alcohol per capita consumption [APC]) – общее (зарегистрированное плюс предполагаемое неучтенное) потребление алкоголя на душу населения (лиц в возрасте 15 лет и старше) в течение календарного года в литрах чистого алкоголя, скорректированное на потребление туристами. Показатель APC в мире составляет 6,4 литра чистого алкоголя в год (или 13,9 грамма в день) (World Health Organization, 2018). В настоящее время в России наблюдается сокращение уровня употребления алкоголя, с 18,7 литра в 2005 г. до 11,7 литра в 2016 г., что связано с существенными изменениями в антиалкогольной политике и введением научно обоснованных мер по борьбе с алкоголизмом (таких как запрет продажи алкоголя в ночное время, повышение минимальных цен на его продажу) (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019). Однако показатель 11,7 литра чистого алкоголя на душу населения все еще остается достаточно высоким, и он выше, чем средний показатель в Европе (9,8 литра) (Рисунок 2.1) (WHO, 2019). По последним опубликованным данным, в России в 2019 г. APC составил 10,4 литра (WHO, 2021).

Б) Показатели заболеваемости расстройствами, связанными с употреблением алкоголя

В 2016 году в мире 283 млн человек в возрасте 15 лет и старше страдали синдромом зависимости от алкоголя (СЗА) (то есть 5,1 % взрослого населения) (WHO, 2018). Данные об обращаемости за наркологическим лечением в государственный сектор в РФ демонстрируют, что большинство (около 78 %) зарегистрированных пациентов – лица с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (на основании критериев МКБ-10) (Киржанова и др., 2021). В течение последних 20 лет продолжается устойчивое снижение показателей общей и первичной заболеваемости наркологическими расстройствами. Так, с 2000 по 2017 г. общая заболеваемость СЗА (включая алкогольные психозы) снизилась на 37 %, а показатель распространенности алкогольных психозов и пагубного употребления алкоголя – на 54 % (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019). Первичная заболеваемость также снизилась: для СЗА (включая алкогольные психозы) – на 57 %, для алкогольных психозов – на 69 %, для пагубного употребления – на 67 %. В 2020 г. общая заболеваемость СЗА (включая алкогольные психозы) составила 810 на 100 тыс. населения (0,8 % общей численности населения) (Киржанова и др., 2021). Всего в 2020 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью по поводу алкогольных расстройств 89 455 пациентов, или 61 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с 2016 г. в 2020 г. распространенность алкогольных расстройств снизилась на 27 %, а показатель первичной обращаемости – на 46 %.

Кроме данных государственной статистики, в недавнее время появились результаты исследования адаптации и валидизации русскоязычной версии скринингового инструмента для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя,—Теста RUS-AUDIT (англ. The Russian Alcohol Use Disorder Identification Test), предоставляющего возможность оценить распространенность расстройств, связанных с употреблением алкоголя (опасное, пагубное употребление алкоголя и возможная алкогольная зависимость), вне наркологических специализированных медицинских служб. По данным кросс-секционного исследования (2022 участника), проведенного в 21 поликлиническом учреждении в 8 федеральных округах России в 2019–2020 гг., было продемонстрировано, что распространенность синдрома зависимости от алкоголя и расстройств, связанных с употреблением алкоголя, за последние 12 месяцев составляет 7 % (12 % среди мужчин и 3 % среди женщин) и 12 % (20 % среди мужчин и 6 % среди женщин), соответственно (Rehm et al., 2022). Наиболее высокие показатели распространенности расстройств, связанных с употреблением алкоголя, среди женщин наблюдались в возрастной группе 18–29 лет, тогда как в более старших возрастных группах распространенность снижалась (Rehm et al., 2022), что сходно с наблюдениями в США (B. F. Grant et al., 2015). Среди мужчин наибольшая распространенность была в группе 45–59 лет и в более старших группах (Rehm et al., 2022), что сходно с паттернами употребления в других странах Центральной и Восточной Европы (Rehm et al., 2005).

2.3.2. Табак

На основании опроса взрослого населения в России (Global Adult Tobacco Survey [GATS]) выявлено, что в 2016 г. 36,4 млн человек употребляли табак (из них 36,3 млн курят), 3,3 млн используют кальян и 4,2 млн – электронные сигареты (WHO Regional Office for Europe, 2020). Электронные сигареты хотя бы один раз в жизни пробовали 80 % взрослого населения и 91 % в возрастной группе 15–24 лет. В настоящее время используют электронные сигареты 3,5 % взрослого населения и 9,7 % среди популяции 15–24 лет. Около 56 % курильщиков планируют или задумываются о том, чтобы бросить курить, и 35 % пытались бросить в течение последних 12 месяцев. Исследование GATS в России показало, что в период между 2009 и 2016 гг. выявлено значительное снижение употребления табака. Такая же тенденция отмечена и в отношении пассивного курения, наряду с увеличением успешных попыток отказа от курения, что также связано с введением мер на уровне законодательства в 2008 г. В 2013 г. был принят Федеральный закон в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табакокурения, включающий 100 %-ный запрет на курение в публичных местах, повышение налогов на табачные изделия, запрет рекламы, антитабачные кампании в медиапространстве, усиление запрета на продажу табачных изделий лицам младше 18 лет. Однако, несмотря на положительную тенденцию, более 30 % населения РФ продолжает употребление табака.

В статье Школьникова (2020) представлены результаты анализа обобщенных данных о динамике курения в РФ, полученных из Российского лонгитюдного мониторингового исследования, проведенного с 1996 по 2016 г., и 11 других опросов, датируемых 1975–2017 гг., а также из двух сравнительных опросов, проведенных в Англии и США (Shkolnikov et al., 2020). Выяснилось, что показатель распространенности курения с середины 1970-х до середины 2000-х гг. сохранялся на уровне 60 % среди мужчин, а затем постепенно снижался до 48 %, тогда как среди женщин данный показатель подвергался довольно значимым изменениям, составляя от 9 % до 24 %.

2.3.3. Наркотики

А) Показатели употребления наркотиковСогласно Всемирному докладу о наркотиках (англ. World Drug Report [WRD]) УНП ООН в 2020 г. в мире насчитывалось около 275 млн человек, употреблявших наркотики хотя бы один раз в течение прошлого года (в 2010 г. – 226 млн). Отчасти, данное увеличение на 22 % объясняется ростом численности населения на 10 %. По данным Государственного антинаркотического комитета (ГАК), в России в 2020 г. численность лиц, постоянно или эпизодически употреблявших наркотики, оценивалась в 1,8 млн человек, а лиц, хотя бы раз употреблявших ПАВ, – в 7,6 млн человек (Государственный антинаркотический комитет, 2020). По сравнению с 2019 г. можно отметить тенденцию к снижению по упомянутым выше показателям (в 2019 г. 1,9 млн человек употребляли постоянно или эпизодически и 8,5 млн – хотя бы однократно).

Б) Показатели заболеваемости расстройствами, обусловленными употреблением наркотиковНаряду с увеличением уровня употребления наркотиков в мире в течение предыдущего десятилетия, в целом наблюдается тенденция увеличения показателя заболеваемости ППР в результате употребления наркотиков: число пациентов выросло на 22 %, с 27 млн в 2010 г. до 36 млн в 2019 г., или от 0,6 % до 0,7 % от общей численности населения (United Nations publication, 2021). По данным ГАК, в РФ в 2020 году зарегистрировано 381 505 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков (Государственный антинаркотический комитет, 2020). По данным ННЦ наркологии, среди обратившихся за наркологической помощью в России в 2020 г. доля пациентов с наркоманией и пагубным употреблением наркотиков составляет 21,6 % от числа всех зарегистрированных пациентов (224 117 пациентов) (Киржанова и др., 2021). Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением наркотиков, в 2020 г. в РФ составил 260 на 100 тыс. среднегодового населения, из них 153 на 100 тыс. – пациенты с «синдромом зависимости» (СЗ), а остальные – пациенты с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков», при этом из общего числа пациентов доля потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) составила 113 на 100 тыс. человек (Государственный антинаркотический комитет, 2020). В сравнении с 2016 г., в 2020 г. наблюдается снижение показателей общей заболеваемости: показатели СЗ от наркотиков и пагубное употребление снизились на 23 % каждый, а доля ПИН – сократилась на 37 %, что отражает изменения в структуре наркопотребления, в частности, снижение употребления опиоидов (на 41 %).

В государственной статистике в России оценивается распространенность следующих наркотиков: опиоидов, каннабиноидов, кокаина, психостимуляторов, других наркотиков и их сочетаний. Наибольшую долю (54 %) составляет диагностическая группа «синдром зависимости от опиоидов» (82 на 100 тыс.), на втором месте – «синдром зависимости от употребления других наркотиков и их сочетаний» (39 на 100 тыс.), затем – «синдром зависимости от каннабиноидов» (18 на 100 тыс. населения) и «синдром зависимости от психостимуляторов» (13 на 100 тыс.). Доля пациентов, обратившихся за наркологической помощью в связи с употреблением кокаина, составила 0,05 на 100 тыс.

Несмотря на то что специалисты наркологических организаций выделяют проблему активного употребления новых видов наркотиков (дизайнерские/синтетические наркотики), в государственной статистике не приводится данных о масштабах данной проблемы. Известны единичные исследовательские проекты, направленные на изучение распространенности употребления синтетических психоактивных веществ посредством проведения химико-токсикологических методов. Например, в Республике Башкортостан для оценки динамики употребления ПАВ в 2015 г. проводилось тестирование мочи на содержание наркотиков у пациентов наркологического диспансера и граждан, проходивших медицинское освидетельствование с целью определения состояния опьянения (МОСО), обусловленного приемом ПАВ (n = 3458). В результате следы синтетических наркотиков в моче были обнаружены более чем у половины всех обследованных, причем из них наиболее популярными наркотиками были синтетические катиноны, в частности альфа-пирролидиновалерофенона (а-PVP) (Юлдашев и др., 2016). Другое исследование лиц, проходящих МОСО, в Москве за период 2014–2018 гг. выявило от 16 до 18 тыс. положительных проб на наркотики и иные ПАВ в моче и крови. В 2018 г. большая доля приходилась на другие ПАВ и их сочетания (27 %), растительные каннабиноиды (24 %), лекарственные препараты, включая барбитураты (23 %), опиоиды (14 %), амфетамины (6 %), синтетические катиноны (5 %) (Бурцев и др., 2019). В Иркутске в ходе оценки статистических документов станции скорой медицинской помощи и анализов мочи на наркотики с 2006 по 2015 г. выявлено, что из числа всех вызовов по поводу острого отравления 14 % были связаны с отравлением наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами), наибольшая группа была представлена пациентами с отравлением опиатами и опиоидами (78 %) (Зобнин и др., 2016).

Показатель первичной заболеваемости наркоманией (включая синдром зависимости и пагубное употребление) с 2009 по 2020 г. сократился в два раза и составил 25 пациентов на 100 тыс. населения. Причем значимое снижение первичной заболеваемости наблюдается среди тех, кто употребляет опиоиды и каннабиноиды (снижение на 43 % и 35 % соответственно), тогда как доля лиц, употребляющих психостимуляторы, а также другие наркотики и их сочетания, относительно стабильна (11 % и 3 % соответственно).

Таким образом, на основании сведений государственной наркологической статистики в РФ наблюдается снижение уровня употребления ПАВ и сокращение общей заболеваемости расстройствами, связанными с употреблением различных ПАВ – алкоголя, табака и наркотиков – с 2000 до 2020 г. С одной стороны, данное наблюдение может объясняться эффективным действием профилактических программ и изменениями в правовом поле, что особенно наглядно показано в отношении изменений показателей употребления алкоголя в РФ за последнее десятилетие. С другой стороны, высокая латентность, а также низкая выявляемость и обращаемость в связи с употреблением «новых» наркотиков затрудняют оценку масштабов употребления. Частота отравлений, связанных с употреблением новых ПАВ, и результаты химико-токсикологических анализов биологических образцов являются лишь косвенными признаками широкого распространения синтетических наркотиков, но не позволяют оценить показатели заболеваемости и их динамику (положительный тест мочи на содержание наркотика не является установленным наркологическим диагнозом). Для оценки тенденций необходимо проведение социологических опросов населения и других эпидемиологических исследований, проводимых на национальном уровне.

2.4. Показатели ремиссии: воздержание от употребления ПАВ и выздоровление

В исследованиях среди пациентов, достигших ремиссии, было продемонстрировано, что многие меняют свое поведение в отношении употребления ПАВ без обращения за специализированной медицинской помощью (Klingemann et al., 2010). Такие ремиссии называются спонтанными. В этих исследованиях под ремиссией подразумевается либо воздержание от употребления ПАВ в течение продолжительного периода времени (как правило, в течение 1 года и более), либо отсутствие соответствия диагностическим критериям зависимости, подразумевая, что полный отказ от употребления не является обязательным. Ремиссия, достигнутая в результате лечения, будет расцениваться как терапевтическая. Однако стоит отметить, что лишь небольшой процент людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, сообщают об обращении за помощью, включая группы взаимопомощи, программы помощи сотрудникам, стационарные и амбулаторные программы, реабилитационные центры, кризисные центры и центры детоксикации (Grant et al., 2016; Vetrova et al., 2021). Соотношение лиц, обратившихся за лечением или участвующих в программах взаимопомощи (например, 12-шаговые программы), составило 7,7 % среди лиц с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, установленными в течение последних 12 месяцев, и 19,8 % среди тех, у кого расстройство было диагностировано когда-либо в течение жизни (Grant et al., 2016). Среди лиц с расстройством, связанным с употреблением наркотиков, которое было установлено за последние 12 месяцев, этот показатель составил менее 20 %, и менее трети среди лиц с наркоманией, установленной в течение жизни. Лечение чаще получают лица со средней и тяжелой степенью тяжести расстройств, связанных с употреблением ПАВ (Grant et al., 2015, 2016). Согласно государственной статистике и исследованиям, проведенным в России, количество пациентов, обратившихся за помощью и, соответственно, находящихся в терапевтической ремиссии, относительно небольшое, тогда как данные о спонтанной ремиссии не представлены. Так, в РФ в течение 2020 г. общее число пациентов наркологического профиля, находящихся в ремиссии, уменьшилось на 1,6 %, однако несколько выросла доля пациентов, находящихся в ремиссии более 1 года, которая составила 24,8 на 100 больных среднегодового контингента (Киржанова и др., 2021). В систематическом обзоре и мета-анализе, посвященном оценке частоты ремиссии, которая определяется как отсутствие соответствия диагностическим критериям злоупотребления или зависимости по DSM – IV в течение 6 месяцев и более, было выявлено, что от 35 до 54 % пациентов достигают ремиссии, при этом период наблюдения в среднем занимает 17 лет (Fleury et al., 2016).

Известно, что достижение ремиссии среди пациентов с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, так же как и их развитие, зависит от индивидуальных особенностей, в том числе генетических, расы и этнической принадлежности, наличия или отсутствия социальной поддержки и различных особенностей развития наркологического расстройства (например, возраст начала употребления, течение заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, включая употребление других ПАВ, а также коморбидные психиатрические расстройства), семейного анамнеза и семейного положения, наличия работы и религиозности (Dawson et al., 2012; Laudet et al., 2002, 2009). Например, в одном из исследований было выявлено, что у пациентов с алкоголизмом частота достижения ремиссии наблюдается в три раза чаще, если член семьи первой степени родства с зависимостью от алкоголя воздерживается от употребления алкоголя, по сравнению с теми, у кого есть родственник с диагнозом алкогольной зависимости и непрерывным течением без эпизодов ремиссии (McCutcheon et al., 2017). В другом исследовании показано, что успешная стабилизация ремиссии зависит от характера употребления алкоголя в период ремиссии (определяемая не как воздержание от употребления, а как отсутствие соответствия диагностическим критериям злоупотребления или зависимости DSM – IV). Используя данные когортного исследования, проведенного в США, авторы оценили риск развития рецидива среди лиц, которые находились в ремиссии по поводу алкогольной зависимости (по DSM – IV) на момент включения в исследование. Было обнаружено, что в течение трехлетнего наблюдения число участников, находящихся в ремиссии, было выше среди тех, кто придерживался абсолютной трезвости, по сравнению с теми, кто продолжал употреблять алкоголь в пределах порогового (рискованного) употребления, которое определялось как употребление 14 и более стандартных порций алкоголя [14 грамм этанола] в неделю или 5 и более в день для мужчин, и 7 и более порций алкоголя в неделю и 4 и более в день для женщин) (Dawson et al., 2007).

2.5. Корреляции и предполагаемые факторы риска развития аддикции

К настоящему времени накоплено много данных эпидемиологических, кросс-секционных и когортных исследований, проведенных в мире на больших выборках подростков и молодых взрослых, которые посвящены поиску факторов риска начала употребления ПАВ и развития психических и поведенческих расстройств в результате их употребления. Некоторые из данных факторов являются универсальными для разных типов ПАВ, что обусловливает сходство результатов исследований на группах пациентов с разными наркологическими диагнозами. Условно все факторы можно разделить на: 1) факторы, связанные непосредственно с локальной наркологической ситуацией и ПАВ, которые представляют общий риск для популяции в целом; 2) индивидуальные характеристики, совокупность которых представляет индивидуальный риск для каждого отдельного индивида. Изменения ПАВ и наркорынка в целом за последнее десятилетие могут приводить к повышению риска для отдельного потребителя ПАВ. В отношении наркотиков к таким изменениям относятся следующие: 1) появление сотен новых синтетических наркотиков; 2) более высокая концентрация активных веществ в наркотиках; 3) изменения на наркорынке, включая рост интернет-торговли, технологические инновации, диверсификации каналов поставок, повышающие доступность наркотиков в большем числе регионов, что ведет к падению цен и делает их более доступными. Например, за последнее два десятилетия содержание активных веществ в каннабисе увеличилось в четыре раза в США (содержание Δ9-ТГК с 4 до 16 %) и в два раза в Европе (с 6 до 11 %), что, соответственно, увеличивает риск вредных последствий для здоровья. Кроме того, согласно опросам, проведенным среди учащихся в школах, у подростков и молодежи формируется парадоксальное изменение восприятия вреда каннабиса в обратную сторону: они показали, что доля подростков, считающих каннабис вредным, сократилась на 40 %. Индивидуальные характеристики – факторы риска развития аддикции можно условно разделить на следующие категории: 1) биологические факторы, такие, как наследственность, этническая принадлежность, биологический пол, возраст; 2) социо-демографические факторы (образование, работа, семейное положение); 3) психологические характеристики, включая коморбидные психиатрические расстройства (депрессивные, тревожные и психотические расстройства, посттравматическое стрессовое растройство [ПТСР], СДВГ), насилие, травматичный опыт, личностные характеристики (импульсивность, готовность к риску, низкая самооценка); 4) социальные факторы окружающей среды, специфические для индивида, включая доступность ПАВ, употребление и отношение к ПАВ в семье, конфликты в семье, дефицит общения в семье, ослабление семейных связей, влияние сверстников (употребление, одобрение употребления, «обряд посвящения»), отношение общества к употреблению и правовое регулирование (привлекательная реклама, СМИ, употребление ПАВ «лидерами мнений»).

Ниже приведены данные о статистических взаимосвязях между некоторыми из перечисленных характеристик и наркологическими заболеваниями.

2.5.1. Семейная отягощенность

Из клинической практики и эпидемиологических исследований хорошо известно, что семейная отягощенность психиатрическими и наркологическими заболеваниями является фактором риска развития аддикции (Dawson et al., 1992; Kendler et al., 1997). Для ответа на вопрос, насколько данное влияние обусловлено именно генетическими факторами, а не влиянием общей среды, в которой человек растет и воспитывается, проводятся исследования близнецов (англ. twin study), приемных детей (англ. adoption study) и анализ перекрестного воспитания (англ. cross-fostering analysis). Оказалось, что некоторые поведенческие характеристики, например, ранний возраст начала употребления алкоголя, именно из-за генетической уязвимости представляют собой фактор риска развития расстройств, связанных с употреблением алкоголя (Ystrom et al., 2014). Результаты мета-анализа публикаций с применением данных методов исследования показывают, что вариации последовательности нуклеотидов ДНК обусловливают в среднем 50 % риска развития расстройств, связанных с употреблением разных ПАВ (Goldman et al., 2005; Verhulst et al., 2015). Исследования по оценке генетической обусловленности наркологических расстройств продемострировали доказательства влияния наследственности на развитие расстройств от следующих ПАВ: никотина (Hartz et al., 2012; Pérez-Rubio et al., 2017; Thorgeirsson et al., 2010), кофеина (Cornelis et al., 2016; Sulem et al., 2011), каннабиса (Sherva et al., 2016; Verweij et al., 2010), кокаина (Cabana-Domínguez et al., 2019; Smelson et al., 2012) и опиоидов (Nielsen et al., 2010; Song et al., 2020). Более того, имеются некоторые данные, указывающие на сходство генетической уязвимости в отношении развития наркологических расстройств и некоторых личностных характеристик, таких как готовность к риску, импульсивности, стрессу и других психических расстройств, например, булимии (Distel et al., 2012; Kreek et al., 2005; Munn-Chernoff et al., 2015). Следует отметить, что генетический риск является вероятным, но не детерминированным, то есть семейная отягощенность наркологическими заболеваниями может существенно повышать шансы развития аддикции, но не определять наличие или отсутствие заболевания. У многих людей, чьи родители страдают алкогольной зависимостью, не формируется алкоголизм, и наоборот, существует масса случаев, когда у людей с диагнозом алкогольной зависимости в семейном анамнезе этот диагноз отсутствует. Очевидно, что окружающая среда играет важную роль в формировании алкоголизма (Mocroft et al., 2015; Seglem et al., 2016).