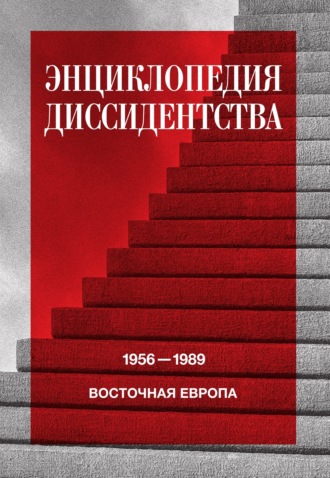

Энциклопедия диссидентства. Восточная Европа, 1956–1989. Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия

Награжден польской медалью «За заслуги перед движением „Солидарность“».

Умер в Будапеште. Посмертно удостоен премии Альберта Сент-Дьерди.

Петер Херманн (С. П.)I.Munka és emberréválas – Engels hipotézise ma. Budapest, 1972.

Le marxisme face aux pays de l’Est. Paris, 1977; То же на англ.: Towards an East European Marxism. New York, 1977. (Соавт. J. Kis; под общ. псевдонимом Marc Rakovski).

La Hongrie est-elle réellement si différente // Esprit. 1978. Juillet-août. (Соавт. J. Kis; под общ. псевдонимом Marc Rakovski).

A Szovjet típusú társadalom marxista szemmel. Paris, 1983; Budapest, 1985; Paris, 1986. (Соавт. J. Kis; под общ. псевдонимом Marc Rakovski).

Censored and alternative modes of cultural expression in Hungary. New York, 1985.

Az értelmiség útja a Tervhivatalig. Budapest, 1990.

Visszamenő politikai igazságszolgáltatás új rezsimekben. Budapest, 1990. (Соавт. J. Kelemen).

Kritikai előtanulmányok egy marxista tudományfilozófiához. Budapest, 1991.

Political Justice in Post-Communist Societies. The Case of Hungary. Washington, 1991.

Átmenet és átmentés a humán tudományban. Budapest, 1992.

Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? Budapest, 1993. (Соавт. J. Kis, G. Márkus).

Válogatott politikai-filozófiai tanulmányok. 1990–2006. Budapest, 2007.

Иштван Бибо (István Bibó)

07.08.1911 – 10.05.1979

Историк, политолог, идеолог так называемого третьего пути. Во время венгерской революции три дня был министром в правительстве Имре Надя. Среди издававших подпольную литературу считался непререкаемым нравственным и интеллектуальным авторитетом.

Родился в Будапеште в семье высокопоставленного государственного чиновника. По окончании юридического факультета начал карьеру в государственной администрации. При посредничестве друга, Ференца Эрдеи, присоединился к «Мартовскому фронту» – движению, основанному писателями, близкими к Национальной крестьянской партии (НКП).

Во время Второй мировой войны и в послевоенные годы, вплоть до прихода к власти коммунистов, преподавал политические науки в Клужском и Сегедском университетах, печатал статьи по вопросам права и рецензии на книги политической тематики. В 1942–1943 годах работал над книгой «О европейском равновесии и мире», но не закончил ее. В пространной рукописи, известной под названием «Несущий мир», он объяснял генезис немецкого культа власти поражениями в Наполеоновских войнах.

На следующий день после прихода к власти венгерских фашистов (так называемых салашистов), 16 октября 1944 года, Бибо был задержан по обвинению в выдаче поддельных документов скрывающимся евреям (он был тогда работником Министерства внутренних дел). Хотя через два дня Бибо освободили, до конца войны он был вынужден скрываться.

В феврале 1945 года по просьбе Ференца Эрдеи, одного из лидеров Национальной крестьянской партии и министра внутренних дел во Временном народном правительстве, созданном 22 декабря 1944 года в Дебрецене, Бибо стал директором департамента государственной администрации, а затем директором департамента законодательства. В мае 1945 года вступил в НКП. Одновременно не прекращал преподавательскую работу и продолжал политологические исследования (круг его научных интересов в это время – главным образом страны Восточной Европы). В 1945–1947 годах ему принесли известность политические обзоры в литературном журнале «Отзыв» («Válasz»). В них он выступал против насилия и диктата компартии, одновременно критикуя правые позиции Партии мелких землевладельцев и стремление к реставрации режима Хорти. С его критикой компартии, содержащейся в работе «Кризис венгерской демократии», полемизировали такие выдающиеся коммунистические мыслители, как Дьердь Лукач и Йожеф Реваи. С 1946 года – член-корреспондент Венгерской академии наук.

В 1949–1950 годах, вскоре после прихода к власти коммунистов, Бибо был исключен из состава Академии наук и лишился преподавательского поста. Его хотели вынудить уйти на пенсию. В 1951 году ему удалось устроиться библиотекарем в Будапештском университете. Там его застало начало *венгерской революции 1956 года.

2 ноября 1956 года Крестьянская партия, возрожденная в дни революции под названием Партии Петёфи, делегировала его вместе с Ференцем Фаркошем в коалиционное правительство Имре Надя. На рассвете 4 ноября, получив сообщение о вторжении советских войск в Будапешт, Бибо отправился в парламент, но застал там лишь нескольких политиков из Партии мелких землевладельцев и кардинала Миндсенти, примаса Венгрии. При приближении советских частей собравшиеся политики и кардинал были вынуждены бежать из здания, в парламенте остался только Бибо. Там он написал два текста: «Призыв» и «Проект компромиссного решения венгерского вопроса». «Проект» был вывешен в городе во многих местах, а *Центральный рабочий совет Большого Будапешта принял его как политический манифест и основу для переговоров с Кадаром.

Аналогичный текст («Проект решения проблемы») Бибо составил в декабре 1956 года и при посредничестве Арпада Генца передал его послу Индии в Москве Кумару П. С. Менону, находившемуся в дни революции в Будапеште.

Весной 1957 года в «Записках» он описал свой революционный опыт. 8 сентября 1957 года «Записки» опубликовала австрийская газета «Прессе».

23 мая 1957 года Бибо был арестован и 2 сентября 1958 года, после 15‐месячного следствия, приговорен вместе с Арпадом Генцем к пожизненному заключению за «заговорщическую деятельность с умыслом на свержение народно-демократического государственного строя».

Был освобожден в 1963 году по всеобщей амнистии. Нашел работу в библиотеке Статистического управления, где трудился до 1971 года. В 1967 году направил письмо Жан-Полю Сартру, а в 1969 и 1970 годах Яношу Кадару, призывая освободить революционеров, остававшихся в тюрьмах несмотря на амнистию, поскольку они числились уголовниками с приговором за «неопределенное число покушений на убийство». На свои письма он ни от кого ответа не получил.

Выйдя на свободу, Бибо не был склонен к компромиссам, на которые пошло большинство интеллигентов, связанных с революцией. В связи с этим власти не соглашались на публикацию его работ, а фамилия Бибо до 1980‐х была известна только в близких к оппозиции кругах. Умер в Будапеште.

Его интеллектуальное наследие было востребовано большинством венгерских политических групп (как «народно-национальных», так и «либеральных»), а также литературной средой, далекой от марксистских взглядов, но дистанцирующейся и от оппозиционной активности. Свидетельством тому стала изданная подпольно через полтора года после его смерти *«Книга памяти Бибо», в которой приняли участие 70 авторов.

После 1981 года многие труды Бибо, которые не могли быть официально напечатаны, были опубликованы в подпольных журналах и издательствах – *«Беселё», «Венгерский Октябрь» («Magyar Október»), «Венгерский наблюдатель» («Magyar Figelő»), *АБЦ. С лекцией Бибо «О смысле социального развития», записанной на магнитофонную ленту, в 1980–1982 годах познакомились слушатели *Свободного понедельничного университета; за публикацию этой лекции на страницах популярного у молодежи официального журнала «Меняющийся мир» («Mozgó Világ») сотрудников редакции уволили, а номер журнала с лекцией Бибо был конфискован. Репринт этого номера опубликовало в апреле 1985 года издательство АБЦ.

Шандор Силадьи (С. П.)I.О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств. (Главы из книги) / пер. Н. Надь // Венгры и Европа: Сб. эссе / сост. В. Середа и Й. Горетич; предисл. и коммент. В. Середы. М.: НЛО, 2002; То же на венг.: A kelet-európai kisnépek nyomorúsága. Budapest, 1946.

«О смысле европейского развития» и другие работы / пер. Н. Надь, Т. Лендел; послесл. А. Стыкалина. М.: Три квадрата, 2004. – Рец.: Уланов А. От истерики к ответственности // Дружба народов. 2005. № 10.

Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года / пер. М. Цесарская; послесл. С. Митурича. М.: Три квадрата, 2005; То же на венг.: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Budapest, 1948.

Bibó István összegyűjtött írásai / red. I. D. Zoltán. Budapest, 2016. (Собрание сочинений).

Etika és büntetőjog. Budapest, 1938.

A magyar demokrácia válsága. Budapest, 1945.

Harmadik út: politikai és történeti tanulmányok. London, 1960.

Válogatott írásai szemelvények / összeál. P. Kende. Paris, 1979.

Összegyűjtött munkái / összeál. I. Kemény, M. Sárközi. Т. 1–4. Bern, 1981–1984.

Válogatott tanulmányok / összeál. T. Huszár. Т. 1–4. Budapest, 1986–1990.

Democracy, Revolution, Self-Determination: Selected Writings. Boulder; New York, 1991.

Demokratikus Magyarország. Válogatás Bibó István tanulmányaiból. Budapest, 1994.

Bibó István / összeál. S. Szilágyi. Budapest, 2001.

Bibó István egyetemi elődásai. 1942–1949 / összeál. D. I. Zoltán. Debrecen, 2004.

II.Стыкалин А. С. Проблемы польской и чехословацкой истории в работе И. Бибо «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств» (1946). К выходу российского издания // Славянский альманах 2002. М.: Индрик, 2003.

Стыкалин А. Иштван Бибо – мыслитель и политик // «О смысле европейского развития» и другие работы. М.: Три квадрата, 2004. (Послесловие).

Стыкалин А. С. Иштван Бибо о парадоксах среднеевропейской истории: взгляд из России // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Вып. 5. Ставрополь: Изд-во Пятигорского гос. лингвистич. ун-та, 2004.

Стенькин Д. С. Трансформация конституционной мысли в Венгрии: Йожеф Этвеш, Оскар Яси и Иштван Бибо // Вопросы российского и международного права. 2015. № 10.

Kenedi J., Jr. Biographical Sketch of Istvan Bibo // Cross Currents. 1983. № 2.

Political Breviary // Cross Currents. 1984. № 3.

Emery G. Istvan Bibo, «The Jewish Question in Hungary» // Cross Currents. 1985. № 4.

Szilágyi S. A Szellemi ellenállás jelképe Bibó-tanulmányok. Budapest, 1985.

Bibó István: Beszélgetések, politikai – életrajzi dokumentumok / összeál. T. Huszár. [Budapest], 1989.

Bibó emlékkönyv. [Книга памяти Бибо]. Т. 1–2. Budapest; Bern, 1991.

Bibó István életművének aktualitása. Budapest, 1993.

A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életmúvéről / összeál. I. Z. Dénes. Pécs, 1993.

Bibó István (1911–1979): Életút dokumentumokban / összeál. T. Huszár. Budapest, 1995.

Vásárhelyi M. István Bibó, il genio etico. Firenze, 1995.

A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Budapest, 1996.

Bibó Nyugatról – éltében, holtában. Külhoni magyarok írásai Bibó Istvánról / összeál. P. Kende. Basel; Budapest, 1997.

Dénes I. Z. Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával. Budapest, 1999.

A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről / összeál. I. Z. Dénes. Budapest, 1999.

Szilágyi S. Ostinato. Publicisztikai dolgoztok, Bibó-tanulmányok és irodalmi stúdiumok. Budapest, 1999.

Megtalálni a szabadság rendjét. Tanulmányok Bibó István életművéről / összeál. I. Z. Dénes. Budapest, 2001.

Kovács G. Az Európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó. Budapest, 2004.

Laignel-Lavastine A. Esprits d’Europe. Autour de Czesław Miłosz, Jan Patočka, István Bibó. Paris, 2005.

Gradvohl P. Istvan Bibo, l’insubmersible // Le Courrier des pays de l’Est. 2008. № 3.

Perecz L. Irások a magyar filozófia múltjáról és jelenéről. Budapest, 2013.

Миклош Вашархеи (Miklós Vásárhelyi)

09.10.1917 – 31.07.2001

Юрист. Участник венгерской революции, пресс-секретарь Имре Надя. Член-учредитель Комитета исторической справедливости. Соучредитель «Сети свободных инициатив».

Родился в городе Риеке (тогда Австро-Венгрия, ныне Хорватия), где его отец был директором Англо-Венгерского банка. Там же окончил начальную школу. В 1924 году Риеке (Фиуме) был аннексирован Италией; в 1929 году родители Миклоша отказались принять итальянское гражданство, и семья возвратилась в Венгрию. В 1936 году получил аттестат зрелости католической гимназии в Дебрецене. Следующие два года провел в Риме, где изучал общественные науки. Вернувшись в Венгрию, окончил юридический факультет Дебреценского университета.

Активно занимался политикой, участвовал в деятельности левого движения «Мартовский фронт». В 1939 году вступил в компартию, но получил от партийного руководства указание оставаться членом Социал-демократической партии, в которой числился до 1944 года.

С 1942 года, чтобы избежать призыва в армию, работал на оружейном заводе. После оккупации Венгрии Германией 19 марта 1944 года принимал участие в антифашистской вооруженной борьбе.

В январе 1945 года начал работать как журналист, был сотрудником первой послевоенной газеты «Свобода» («Szabadság»), затем стал редактором и корреспондентом газеты «Свободный народ» («Szabad Nép»). Как представитель газеты побывал на парижских мирных переговорах, присутствовал на съезде итальянской компартии. Познакомился с тогдашними коммунистическими вождями – Ласло Райком, Эрнё Герё, Матьяшем Ракоши. Был горячим сторонником коммунизма, верил в партийную идеологию и лозунги. Несмотря на это, в 1949 году был уволен из редакции партийной газеты. В 1951–1952 годах работал в журнале, но вынужден был уволиться и нашел работу библиотекаря, однако, в отличие от многих других коммунистов, не попал в тюрьму. Судьба друзей, членов компартии, подорвала веру Вашархеи в идеи коммунизма.

В 1955 году стал инициатором меморандума по вопросам либерализации культурной политики. За участие в этой акции был исключен из партии и восстановлен только осенью 1956 года, после отставки Ракоши. Под влиянием событий в Польше (см. *июнь 1956 года, *Польский октябрь) окончательно пересмотрел свои взгляды, став сторонником плюрализма и демократии.

Во время *венгерской революции стал советником Имре Надя, был пресс-секретарем правительства. После вторжения Советской армии в Будапешт 4 ноября 1956 года укрылся в квартире военного атташе Югославии, затем перебрался в здание посольства, где находились его жена и дети, а также Имре Надь и другие члены правительства. 22 ноября Варашхеи вместе с другими беглецами, укрывшимися в посольстве, депортировали в Румынию, а затем выдали венгерским властям. 10 апреля 1957 года он был арестован и помещен в тюрьму госбезопасности на ул. Фе в Будапеште. В июне 1958 года приговорен к 5 годам лишения свободы «за попытку свержения демократического строя Венгрии». В 1960 году вышел на свободу по амнистии. Не мог найти работу, жил переводами, в 1964–1972 годах трудился снабженцем в строительном кооперативе.

В начале 1970‐х вернулся к профессиональной деятельности, работал в Литературном институте Венгерской академии наук, а также в сценарном отделе киностудии «Мафильм».

К политической жизни и оппозиционной деятельности вернулся в 1979 году, когда подписал декларацию солидарности с участниками чехословацкой *«Хартии-77» и выступил с речью на похоронах участника венгерской революции Габора Танцоша. В 1982 году принял участие в подпольной конференции по истории венгерской революции. С начала 1980‐х публиковал научные работы. В 1983–1984 годах находился в США. В 1984 году стал уполномоченным Джорджа Сороса в наблюдательном совете Фонда Сороса и Венгерской академии наук, выполнял эти функции до 1989 года. Благодаря этой должности имел возможность оказывать серьезную поддержку венгерской оппозиции. Своей важнейшей задачей считал раскрытие подлинной истории венгерской революции и репрессий, которым подверглись ее участники, принимал участие во всех акциях, связанных с увековечением революционных событий. В 1985–1987 годах давал интервью только что созданному Архиву устной истории, в 1986 году организовал и провел конференцию к 30-летию революции. В 1986 году выступил с речью на похоронах Ференца Доната, в мае 1988 года стал одним из учредителей *Комитета исторической справедливости, до 1992 года был его председателем. В июне 1988 года дал интервью журналу *«Беселё». В 1989 году был одним из организаторов символических похорон Имре Надя.

В 1985 году принял участие во *встрече в Моноре, участвовал в организации «Сети свободных инициатив» и в образовании *Союза свободных демократов. В 1989–1994 годах был членом Центрального совета ССД, в 1990–1994 годах – депутатом парламента и членом комиссии по иностранным делам.

В 1989–2001 годах исполнял обязанности председателя наблюдательного совета Фонда Джорджа Сороса.

Фанни Хаваш (С. П.)I.A hatalom mestersége. Budapest, 1972.

Nem engedélyezem: a cenzúra bizottság dossziéjából. Budapest, 1975.

Ellenzékben. Budapest, 1989.

Ötvenhatról nyolcvanhatban. Budapest, 1992.

István Bibó, il genio etico. Firenze, 1995.

A történelemben. Vásárhelyi Miklós válogatott beszédei és írásai a nyolcvanas-kilencvenes évekből. Budapest, 2006.

II.Bossányi K. Mindannyian naivak voltunk. Szombathely, 1994.

Beszélgetések Vásárhelyi Miklóssal. Budapest, 2000.

A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában / összeál. M. Baráth, L. Sipos. Budapest, 2006.

Kozák Gyula: Kész a leltár: Vásárhelyi Miklós. Budapest, 2017.

Габор Демский (Gábor Demszky)

р. 04.08.1952

Социолог, политик. Один из организаторов подпольного издательства АБ. Учредитель и редактор независимых журналов.

Родился в Будапеште. Его родители, экономисты с реформаторскими взглядами, поддерживали связь с ведущими деятелями ВСРП.

Изучал право и социологию в Будапештском университете им. Лоранда Этвеша. В 1972 году принял участие в подготовке демонстрации под лозунгами «новых левых», чья идеология была популярна среди студентов. Демонстрация не состоялась, но Демский был на год исключен из университета. В это время начал писать статьи на стыке социологии и права. На жизнь зарабатывал, работая таксистом.

Вернувшись в университет, в 1976 году защитил диплом на юридическом факультете, а в 1981 году на социологическом.

В период учебы сблизился с венгерскими левыми анархического толка. Вскоре, однако, порвал с марксизмом и радикальными левыми взглядами. Познакомившись с группой учеников философа Дьердя Лукача, а в особенности с деятельностью Дьердя Маркуша, Дьердя Бенце и Яноша Киша и их критикой марксизма, пришел к выводу, что марксистская идеология имеет мало общего с действительностью. В 1970‐х участвовал в занятиях подпольного *Свободного понедельничного университета. Примкнул к движению, организованному социологом Иштваном Кеменем (так называемой школе Кеменя). Проводил независимые исследования самых бедных слоев венгерского общества, что увенчалось социологической работой, посвященной живущим в изолированных поселениях цыганам. Результаты исследований, опубликованные в подпольном журнале «Критика», вызвали скандал. Был также снят документальный фильм о жизни венгерских цыган «Есть ли жизнь на земле?».

В конце 1970‐х Демский установил контакт с группой учеников Кеменя – Оттилией Шольт, Габором Хавашем и другими. В 1979 году присоединился к основанному по их инициативе *Фонду помощи бедным.

Оппозиционная деятельность в период учебы помешала Демскому получить работу юриста. Осенью 1977 года он стал сотрудником религиозно-общественного журнала «Свет» («Világosság»).

В 1970‐х и начале 1980‐х неоднократно бывал в Польше, установил тесные контакты с польскими оппозиционерами, познакомился с техникой печати и распространения подпольных изданий. Оказывал помощь *«Солидарности», принимал участие в организации отдыха в Венгрии детей ее членов.

В 1981 году, после возвращения из Польши, выступил с лекцией о «Солидарности» и об опыте, полученном во время встреч с польскими оппозиционерами, после чего ушел из редакции, чтобы не подвергать коллег риску репрессий. В том же году венгерские власти ввели запрет на публикацию его работ.

Вместе с Енё Надем Демский основал независимое издательство *АБ, которое в течение двух лет было главным центром венгерской подпольной культуры. Редактировал и издавал журналы «Информатор» («Tájékoztató») и *«Вестник», главной целью которых было быстрое распространение достоверной информации. Считал, что издательство должно быть центром политической мысли. Это было причиной разрыва с Енё Надем, который стремился сделать подпольные издания доступными массовому читателю и летом 1983 года основал собственное независимое издательство *АБЦ. Взгляды Демского на роль издательства привели также к охлаждению его отношений с Дьердем Крашшо, стремившимся придать оппозиционной деятельности эгалитарный характер.

После разрыва с Надем сблизился с кругами подпольного журнала *«Беселё», создатели которого считали, что дело венгерской интеллигенции – независимая издательская деятельность, и не видели возможности расширить спектр оппозиционной борьбы.

В 1984 году в результате политической провокации Демский был обвинен в «применении насилия по отношению к представителям власти» и осужден на 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой. Его процесс вызвал громкий скандал. Среди наблюдателей в зале суда присутствовали представители правозащитных организаций «Международная Амнистия» и «Хельсинки уотч».

Весной 1988 года стал одним из учредителей «Сети свободных инициатив», в ноябре 1988 года – соучредителем *Союза свободных демократов, от которого в 1990 году был избран в парламент. В первой половине 2001 года был председателем партии, а позднее ее администратором.

В 1989 году исполнял обязанности директора легализованного издательства «АВ Beszélő». С 1990 года бургомистр Будапешта. В 1998 и 2002 годах вновь избирался депутатом парламента от Союза свободных демократов, а в 2004 году – в Европейский парламент. Во всех этих случаях отказывался от депутатских мандатов в пользу поста бургомистра – занимал его суммарно четыре срока подряд: с 1990‐го по 2010 год. В 2004 году был председателем UCUE (Союза столиц Евросоюза).

В 2010 году вышел из Союза свободных демократов.

С 2011 года на пенсии.

Награжден польской медалью «За заслуги перед движением „Солидарность“» (2005).

Андраш Пайи (С. П.)I.Budapest jövője – várospolitika 2000-ig. Budapest, 1994.

Földalatti vonalak – Underground Lines – Untergrundlinien. Pécs, 2000. (Соавт. L. Rajk, E. Sasvári).

A szabadság visszahódítása. Budapest, 2001.

Keleti éden: szamizdat apámnak. Budapest, 2008.

Elveszett szabadság: láthatatlan történeteim. Budapest, 2012.

II.Восточная Европа: от шести месяцев условно до смертной казни [о приговоре Габору Демскому и другим] // РМ. 29.12.1983.

По странам мира: Венгрия [приговоры Г. Демскому и трем членам музыкальной поп-группы] // РМ. 31.05.1984.

Csizmadia 1995.

Hodosán R. Szamizdat történetek. Budapest, 2004.

Ференц Донат (Ferenc Donáth)

05.09.1913 – 15.07.1986

Юрист. Участник венгерской революции, один из обвиняемых на процессе Имре Надя. Председатель редколлегии «Книги памяти Бибо». Один из инициаторов встречи в Моноре.

Родился в Ясароксаллаше в семье интеллигентов с либеральными взглядами. Отец Ференца был адвокатом.

В 1930 году поступил на юридический факультет Будапештского университета им. Лоранда Этвеша. Открыто декларировал свои марксистские взгляды, интересовался нелегальной работой компартии, присоединился к студенческому коммунистическому движению, в 1934 году вступил в венгерскую компартию. Установил контакты с левой интеллигенцией. Был одним из вдохновителей реформы системы оплаты труда в высшей школе. В 1935 году получил диплом юридического факультета. В 1936 году принял участие в так называемой Дебреценской сессии – совещании студентов местного университета, которое, как он считал, стало поворотным пунктом в жизни студентов и преподавателей. Тогда он познакомился с местными левыми студентами, с которыми до конца жизни был связан дружбой и общностью политических взглядов. Интерес к аграрному вопросу и судьбе крестьян привел Доната к сближению с писателями-почвенниками; с некоторыми из них установились близкие отношения. Позже он стал связующим звеном между народно-национальными и либеральными группами, в 1939 году присутствовал при создании Национальной крестьянской партии. Публиковался в прессе, в 1939 году вошел в редколлегию еженедельника «Свободное слово» («Szabad Szó»).