Участие прокурора в административном судопроизводстве

Участие прокурора в административном судопроизводстве

Университет прокуратуры Российской Федерации

Участие прокурора в административном судопроизводстве

Издательский дом «Городец» благодарит за оказанную помощь в выходе издания независимую частную российскую производственную компанию «Праймлайн» (www.prime-l.ru)

ПРАЙМЛАЙН: КОМПЛЕКСНЫЕ ЕРС-ПРОЕКТЫ

Рецензенты:

Кардашова И.Б. – профессор кафедры государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Мелехин А.В. – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Отческая Т.И. – заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

© Университет прокуратуры Российской Федерации, 2024

© Коллектив авторов, 2024

© ИД «Городец», оригинал-макет (верстка, корректура, редактура, дизайн), полиграфическое исполнение, 2024

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)»

Авторский коллектив

Маматов М.В. – заведующий отделом научного обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук (введение; § 1.2 главы 1 совместно с И.А. Масловым, § 1.3 главы 1 совместно с Е.В. Кремневой, § 1.4 главы 1 совместно с И.А. Масловым; § 2.1 главы 2 совместно с И.А. Масловым; § 3.1 главы 3, § 3.3 главы 3 совместно с И.А. Масловым; § 4.2–4.4 главы 4 совместно с И.А. Масловым; литература).

Кремнева Е.В. – старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (§ 1.1 главы 1, § 1.3 главы 1 совместно с М.В. Маматовым; § 2.3 главы 2 совместно с И.А. Масловым, § 2.4 главы 2; приложение).

Маслов И.А. – старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (§ 1.2 и 1.4 главы 1 совместно с М.В. Маматовым; § 2.1 главы 2 совместно с М.В. Маматовым, § 2.3 главы 2 совместно с Е.В. Кремневой; § 3.3 главы 3 совместно с М.В. Маматовым, § 3.4 главы 3 совместно с А.В. Басовым, М.Н. Екимцовым и Ф.А. Нишоновой; § 4.2–4.4 главы 4 совместно с М.В. Маматовым; заключение).

Гришин А.В. – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент (§ 2.2 главы 2; § 4.1 главы 4).

Симонова И.С. – старший научный сотрудник отдела научного обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации (§ 3.2 главы 3).

Басов А.В. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (§ 3.4 главы 3 совместно с М.Н. Екимцовым, И.А. Масловым и Ф.А. Нишоновой).

Екимцов М.Н. – старший прокурор третьего отдела (апелляционно-кассационного) (с дислокацией в г. Краснодаре, г. Сочи Краснодарского края, г. Пятигорске Ставропольского края) апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации (§ 3.4 главы 3 совместно с А.В. Басовым, И.А. Масловым и Ф.А. Нишоновой).

Нишонова Ф.А. – прокурор шестого отдела (кассационного) (с дислокацией в г. Владивостоке Приморского края) апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации (§ 3.4 главы 3 совместно с А.В. Басовым, М.Н. Екимцовым и И.А. Масловым).

Мирошниченко М.Н. – старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, кандидат юридических наук (глава 5).

Введение

В ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) провозглашено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Сегодня именно эти безусловные приоритеты выступают фундаментальной основой, определяющей смысл, содержание и применение законов, деятельность органов власти, обеспечиваются правосудием.

Прокурор как гарант соблюдения законности особенно востребован в административном судопроизводстве, что во многом обусловлено особым характером соответствующих споров, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона и где применение правовых норм без учета всех обстоятельств дела может привести к значительному ухудшению его правового положения вопреки целям социального государства, призванного создавать условия для достойной жизни и свободного развития граждан1.

Государственно-правовой характер процессуальной деятельности прокурора состоит в том, чтобы не были нарушены права, свободы и интересы граждан, организаций, общества и государства; чтобы были обеспечены верховенство закона, единство и укрепление законности, а также охраняемые законом интересы общества и государства. Именно это определяет уникальность фигуры прокурора в процессе по сравнению с другими его участниками.

Учитывая существующие потребности, прокуроры активно участвуют в административном судопроизводстве, предъявляя административные исковые заявления с различными требованиями или вступая в судебный процесс, инициированный другими лицами, что позволило органам прокуратуры наработать значительный опыт применения процессуальных средств защиты в широком спектре категорий административных дел – среди которых не только связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, но также другие административные споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, при осуществлении судебного контроля за законностью и обоснованностью реализации государственных или иных публичных полномочий.

В связи с этим для формирования целостного представления о правовых возможностях и статусе прокурора в административном судопроизводстве в Университете прокуратуры Российской Федерации проведен предметный научно-прикладной анализ законодательства и правоприменения в целях разработки теоретического базиса, а также выявления возникающих сложностей и совершенствования в соответствующей сфере как прокурорской деятельности, так и в целом судебной защиты государственных и общественных интересов. Эмпирическую базу составляют прежде всего материалы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ), а также практика прокуратур2 и судов3 нижестоящего уровня, информация о которой специально запрашивалась или получена на официальных сайтах этих органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В отдельных случаях выводы исследования опираются также на результаты социологического опроса прокурорских работников (размещены в приложении), подтвердивших востребованность методических и научных исследований в анализируемой сфере.

Актуальность исследования обусловлена и необходимостью поиска новых эффективных методов работы, направленных на активизацию использования предоставленных прокурорам процессуальных полномочий. А потому трудно переоценить значимость полученных в ходе исследования результатов для расширения кругозора и упорядочения накопленных знаний, что важно для совершенствования профессионального мастерства прокуроров.

Заявленная тема отличается широтой, что нашло отражение в тексте работы, оформленном сбалансированными между собой главами и параграфами монографии, в которых исследователи сосредоточили внимание на ключевых аспектах: разработке теоретико-правовых и организационных основ статуса прокурора в административном судопроизводстве, анализе особенностей участия прокурора в рассмотрении судами (за исключением военных судов) различных категорий административных дел, а также пересмотре судебных актов по административным делам. При этом дается общая характеристика вопросам организации соответствующей работы прокурора. Авторы обращаются и к проблемам доказательств, и в целом доказывания по административным делам. Особый интерес и новизну представляют проблематика применения положений Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) для защиты интересов самих органов прокуратуры.

Такой масштабный формат научного исследования позволил соединить фундаментальные построения, прикладные решения и концептуальные идеи, обеспечить комплексный характер и глубокую проработку излагаемого материала, удачный подбор примеров практики.

Не претендуя на исчерпывающий характер исследования всех существующих проблем, связанных с участием прокурора в административном судопроизводстве, авторами предпринята попытка выявить и исследовать наиболее магистральные вопросы как с теоретической, так и с прикладной точек зрения. Насущная необходимость активного развития института участия прокурора в административном судопроизводстве, очевидно, потребует дальнейшей апробации обоснованных в монографии выводов и предложений, что будет способствовать решению стоящих перед прокуратурой задач, дальнейшему развитию теории прокурорской деятельности.

Глава 1

Теоретико-правовые и организационные основы статуса прокурора в административном судопроизводстве

1.1. Общая характеристика правового положения прокурора в административном судопроизводстве

Право на судебную защиту, являясь универсальным правовым средством государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, выполняет восстановительную функцию в отношении всех других конституционных прав и свобод и реализуется в том числе посредством судебного контроля за законностью решений и действий (бездействия) субъектов публичной власти.

Это основополагающее право, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ4, предполагает наличие гарантий, позволяющих реализовать его в полном объеме и обеспечить восстановление в правах эффективным образом с помощью правосудия. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы, создавая при этом необходимые правовые механизмы устранения любых нарушений, особенно допущенных его органами и должностными лицами.

Соответствующие механизмы предусмотрены и положениями КАС РФ, принятие которого стало логичным результатом реализации постановления Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-I «О Концепции судебной реформы в РСФСР», где предусматривалось создание административной юстиции – специального порядка обжалования в суд действий органов государственного управления и должностных лиц, причем разрешение таких вопросов предполагалось специализированными судами (административными, ювенальными и др.).

Принятая в 1993 г. Конституция РФ закрепила, что судебная власть осуществляется в том числе посредством административного судопроизводства (ч. 2 ст. 118). Это и предопределило необходимость наличия отдельного кодифицированного акта5, регламентирующего рассмотрение споров, возникающих из административных и иных публичных отношений, а до его разработки – включение соответствующих норм в принятые в 2002 г. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ).

Введенный в действие (с некоторыми исключениями)6 в сентябре 2015 г. КАС РФ урегулировал порядок осуществления процесса при рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции, а в последующем и мировыми судьями7 административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан, организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.

Это нашло отражение в ч. 1 ст. 1 КАС РФ, но не устранило конкуренцию процессов (административного, гражданского, арбитражного), поскольку не исключило необходимости законодательного определения правовой природы тех дел, которые подлежат рассмотрению только в порядке КАС РФ. К сожалению, законодатель не пошел по пути закрепления характерных признаков административных споров, или так называемых позитивных правовых конфликтов8, позволяющих цивилизованным способом разрешить несовпадение взглядов на законность и обоснованность организационных действий органов и лиц, наделенных государственно-властными управленческими полномочиями.

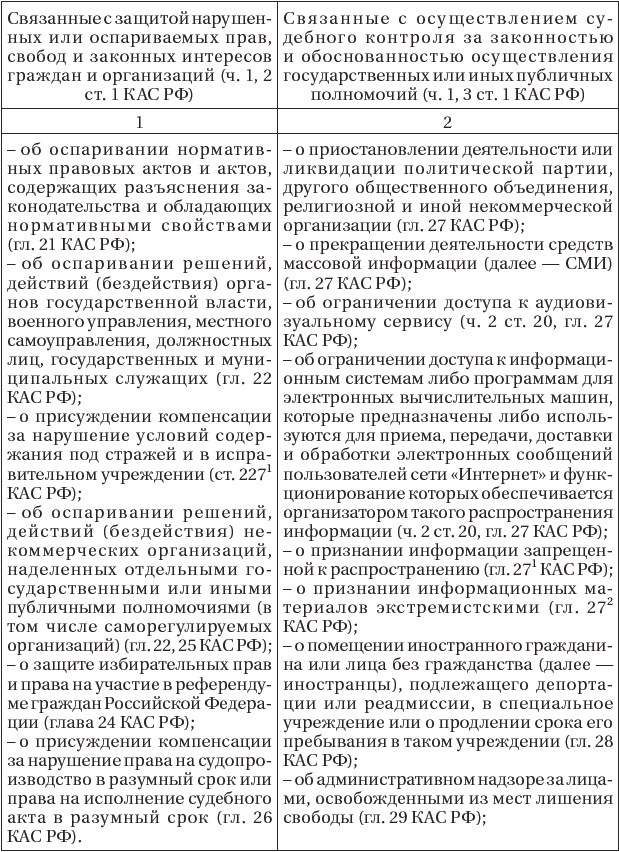

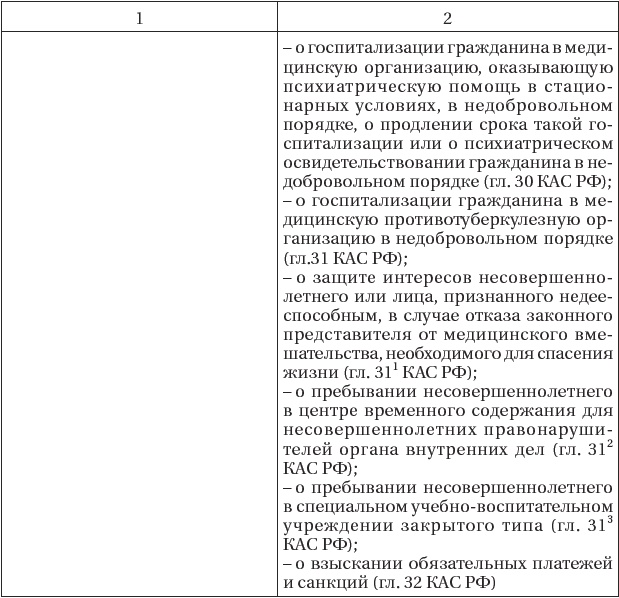

Законодатель ограничился включением в предмет регулирования КАС РФ двух групп административных дел, для которых установлены особенности производства, – о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, а также об обязательном судебном контроле за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1

Категории административных дел, для которых установлены особенности производства

Впрочем, приведенные в ч. 2 и 3 ст. 1 КАС РФ перечни соответствующих категорий дел не являются исчерпывающими и потому для установления пределов административного судопроизводства законодателем дополнительно в ч. 4 и 5 указанной статьи применен метод исключения:

– не подлежат рассмотрению по правилам административного судопроизводства дела, которые отнесены к ведению Конституционного Суда РФ, арбитражных судов, а также рассматриваемые Верховным Судом РФ и судами общей юрисдикции в ином судебном (процессуальном) порядке. Например, Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису, об ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и функционирование которых обеспечивается организатором распространения информации в сети «Интернет» (ч. 2 ст. 20 КАС РФ), а в порядке гражданского судопроизводства – дела, связанные с защитой авторских и (или) смежных прав (кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и по которым им приняты в установленном порядке предварительные обеспечительные меры), а также разрешает вопрос о постоянном ограничении доступа к сайту в сети «Интернет», на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 3 ст. 26 ГПК РФ);

– по общим правилам положения КАС РФ не распространяются на производство по делам об административных правонарушениях, а также на производство по делам об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Признаки, позволяющие выявить наличие административного спора, установлены Пленумом Верховного Суда РФ уже при первом разъяснении вопросов судебного рассмотрения административных дел: к таким относятся дела, возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из участников правоотношений реализует административные и иные публично-властные полномочия по исполнению и применению законов и подзаконных актов по отношению к другому участнику.

Исключением признаны ситуации, когда исполнение актов государственных органов и органов местного самоуправления привело к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей (в этих случаях споры о признании таких актов недействительными (незаконными) подлежат рассмотрению в порядке, например ГПК РФ)9. Это уточнение не распространяется на требование о компенсации морального вреда, причиненного оспариваемым решением, действием (бездействием), которое может содержаться в административном исковом заявлении как дополнительное требование (ч. 11 ст. 124 КАС РФ10). Принятая законодателем формулировка позволяет сделать вывод о том, что не заявленное в административном иске требование о компенсации морального вреда в дальнейшем может быть рассмотрено только в порядке гражданского судопроизводства (в этом прослеживается аналогия с порядком рассмотрения гражданского иска в уголовном деле – ч. 2 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; далее – УПК РФ).

Такие критерии отграничения административных дел раскрывают специфику процессуальной формы судебной защиты прав граждан и организаций по публичным спорам, которая предопределена особенностями предмета рассмотрения – преимущественно вопросов права и правовых последствий, затрагивающих интересы лиц11. Но даже этих критериев недостаточно для определения правильного вида судопроизводства по отдельным требованиям.

Отсутствие единообразного правоприменения на протяжении длительного времени было характерно, например, для признания прокурорами информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению (далее также – административные дела о признании информации запрещенной). С момента действия административного судопроизводства прокуроры при реализации своих полномочий столкнулись с проблемой правильного выбора надлежащей судебной процедуры – между КАС РФ и ГПК РФ, так как редакция п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС РФ позволяла до 1 октября 2019 г. отказать в принятии заявления, не подлежащего рассмотрению и разрешению судом с нарушением судопроизводства12 (в настоящее время ст. 161 КАС РФ предусмотрен переход к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства).

В Определении Судебной коллегии по административным делам13 Верховного Суда РФ от 20 апреля 2018 г. № 78-КГ17-101, включенном в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за № 2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.), была сформирована позиция по делам этой категории, которая в дальнейшем законодательно оформлена в самостоятельной главе раздела IV КАС РФ – гл. 271, закрепившей особенности производства по административным делам о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (особенности участия прокурора по таким административным делам раскрыты в § 3.1 настоящей монографии).

Отсутствие единых подходов в правоприменении в целом характерно для новых категорий дел, по которым практика нарабатывается в условиях пробельности законодательства.

За время действия КАС РФ принято уже более 40 федеральных законов для его корректировки: дополнен нормами, регламентирующими не только особенности производства по новым категориям административных дел (например, об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами14; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения их жизни15; об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису16; о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и о признании информационных материалов экстремистскими17; о присуждении компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении18), но и новый вид производства (приказное)19, а также предусматривающими электронный документооборот20 и возможность ведения судебного разбирательства посредством систем видеоконференц-связи и веб-конференции либо иных технических средств21, индексацию присужденных денежных сумм22.

Неоднократно положения КАС РФ подвергались оценке Конституционным Судом РФ23 и совершенствовались благодаря его правовым позициям.

Такое динамичное совершенствование административного судопроизводства не могло не затронуть и процессуальный статус прокурора, определенный в ст. 39 КАС РФ (прокурор в этом кодифицированном акте упоминается 145 раз – в полтора раза чаще, чем в ГПК РФ). Например, уже в 2018 г. ч. 7 названной статьи дополнена указанием, позволившим прокурорам вступать в судебный процесс и давать заключение по административному делу в случаях, предусмотренных не только этим кодексом, но и другими федеральными законами. Одновременно прокурор включен в число лиц, правомочных подать административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях24.

В целом активное применение прокурорами возможностей административного судопроизводства25 можно объяснить тем, что соответствующая правоприменительная практика формировалась еще в период рассмотрения таких категорий споров по правилам ГПК РФ. Административным процессом восприняты без каких-либо существенных изменений не только особенности рассмотрения отдельных категорий дел (что является логичным, поскольку уже апробировано практикой), но и процессуальный статус прокурора определен почти так же, как и в гражданском процессе.

Под процессуальным статусом прокурора традиционно26 понимается совокупность предусмотренных законом полномочий, направленных на достижение целей, предусмотренных Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) и процессуальным законодательством. Такой статус обусловлен назначением и современным положением прокуратуры в Российской Федерации, определяется не только целями и задачами, но и, конечно, формами участия прокурора в судопроизводстве.

Из текстуального содержания ст. 39 КАС РФ следует, что прокурор реализует предоставленные ему процессуальные полномочия в двух формах27 – инициируя обращением в суд административное дело (ч. 1) и вступая в судебный процесс для дачи заключения по административному делу (ч. 7). При этом участие прокурора в административном деле одновременно в двух формах не допускается в силу прямого запрета (на невозможность прокурора выступать в процессе одновременно в двух различных формах ранее уже указывал Конституционный Суд РФ, придя к выводу28, что иное означало бы нарушение принципа осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон).

Впрочем, имеются также суждения29, что прокурор участвует в административном процессе в трех формах: а) обращается в суд с административным иском; б) вступает в процесс и дает заключение по делу; в) приносит представления на не вступившие и вступившие в законную силу судебные акты.

Разумеется, прокурор участвует в рассмотрении административных дел как в первой, так и в последующих инстанциях, а также по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (особенности такой работы прокурора раскрыты в гл. 4 монографии) как следствие продолжения реализации им процессуальных полномочий при инициативной или обязательной форме участия.

Вместе с тем с приведенной точкой зрения о трех формах участия прокурора в административных делах следует согласиться с учетом разъяснений Верховного Суда РФ согласно которым, прокурором может быть принесено кассационное представление в интересах лиц, не привлеченных к участию в деле, права, свободы и законные интересы которых нарушены вступившим в законную силу судебным актом30. Условием вступления прокурора в административный процесс в таких случаях служит нарушение прав тех лиц, которые не участвовали в рассмотрении дела, а необходимость принесения кассационного представления в защиту указанных лиц должна быть мотивирована применительно к требованиям ч. 1 ст. 39 КАС РФ – невозможностью гражданина самостоятельно обратиться в суд по уважительным причинам.