С друзьями по Санкт-Петербургу. Лифляндское предместье

Пивоваров Виктор

С друзьями по Санкт-Петербургу. Лифляндское предместье

Предисловие

В 1713 году Лифляндия (в наши дни – это земли северной Латвии и южной Эстонии) была выделена из Шведской Ливонии и вошла в состав России в виде Лифляндской губернии со столицей в Риге. Приблизительно с той же поры территория между Фонтанкой и Обводным каналом по обе стороны Петергофской дороги стала называться Лифляндским или Рижским предместьем.

В 1730 году на российский престол взошла племянница Петра Великого – Анна Иоанновна. Не имея популярности в рядах старых гвардейцев, преображенцев и семёновцев, она повелела сформировать новый Измайловский гвардейский полк, преданный лично ей. В столице его расквартировали на границе Лифляндского и Московского предместий в специально выстроенной слободе. На рубеже XVIII и XIX веков полк перевели в каменные казармы, а бывшую слободу отдали под застройку. При этом слово «рота» в названиях улиц, в отличии от слобод других полков, сохранилось.

В 1811 году император Александр I расширил границы Санкт-Петербурга. Лифляндское предместье было включено в черту города и стало называться Нарвской частью. В названиях улиц преобладали прибалтийские топонимы: Курляндская, Эстляндская и Лифляндская улицы, Дерптский, Ревельский, Либавский переулки, и так далее.

С переводом морского порта на Гутуевский остров главной магистралью к морским воротам Сантк-Петербурга стал Рижский проспект. Вокруг него и в бывшей слободе Измайловского полка появились заводы, мануфактуры, медицинские, воспитательные, учебные заведения, а также обывательские дома и частные особняки.

В советское время, когда «всем меняли имена и даты…», Рижский проспект носил имя видного большевика Ивана Викентьевича Огородникова, а улицы-роты бывшей полковой слободы стали номерными Красноармейскими.

Сегодня Лифляндское предместье – это промышленный и, одновременно, немного провинциальный, тихий, уютный район.

Прогулка 1

По Фонтанке между Измайловским и Лермонтовским

В конце 1730-х годов, в створе Вознесенской перспективы через Фонтанку был сооружён первый деревянный мост. Он вел в слободу Измайловского полка, поэтому и получил название Измайловский. Удивительно, но за триста лет это название моста никогда не менялось. В 1786-1788 годах его перестроили в камне с башнями, в которых были спрятаны разводные механизмы. Мост стал одним из семи типовых мостов через Фонтанку (как мост Ломоносова).

В 1861 году разводной пролёт был заменён кирпичным сводом, башни разобраны, а тротуары вынесены на консоли. При этом лишившиеся башен опоры стали казаться непомерно громоздкими. В таком виде Измайловский мост сохранился до настоящего времени.

В 1908 году в ста метрах ниже по течению, в продолжение Никольского переулка, специально для движения трамваев был построен ещё один мост. Решение оказалось неудачным – при съезде на набережную, вагон круто поворачивал под прямым углом, из-за чего довольно часто сходил с рельс.

В 1955 году трамвайное движение перенесли на вновь построенный Египетский мост, а Измайловский трамвайный разобрали. Ныне только береговые устои, выступающие в русло реки из линии набережной, напоминают о том, что он здесь был.

Перед началом прогулки мы расположимся вблизи Измайловского моста на левом берегу Фонтанки, где дома имеют четную нумерацию и, поджидая друзей, полюбуемся открывающимися видами.

Набережная реки Фонтанки, 127 в перспективе Вознесенского пр.

В панораме противоположного правого берега обращает на себя внимание дом на углу с Вознесенским проспектом (наб. Фонтанки, 127/ Вознесенский, 57). В первой половине XIX века на этом месте было построено небольшое здание с отступом от красной линии набережной. В 1882-1883 годах архитектор Александр Романович Гешвенд перестроил его в большой четырехэтажный доходный дом с крупными эркерами, расчленяющими фасад и подчеркивающими углы. В 1911 году архитектор Дмитрий Андреевич Крыжановский надстроил дом до шести этажей, при этом углы здания получили завершение в виде башенок. Одна имела навершие в виде гранённого шатра и была украшена часами. Другая, выходящая на Вознесенский проспект, была увенчана небольшим куполом. Этот угол дома в годы войны был полностью разрушен. При восстановлении его красоты ради превратили в солидную башню с бельведером, видимым издалека в перспективе Вознесенского проспекта. Особенно при движении с юга.

К сожалению, в конце 1980-х годов бельведер сгорел, поэтому в наши дни силуэт здания выглядит менее стройно. Не сохранилась и башенка с часами – остался только нижний ярус.

Набережная реки Фонтанки, 131

На углу набережной и Большой Подьяческой улицы стоит дом с благородным фасадом в стиле неоклассики, построенный в 1914 году по проекту архитектора Александра Львовича Лишневского (наб. Фонтанки, 131). Глубокую лоджию обрамляет арочный портал, украшенный вазами. В сандриках окон четвертого этажа помещена разверстая пасть какого-то мифического зверя, «вырастающего» из морской раковины. Это бывший доходный дом братьев Марголиных, унаследовавших от отца торговлю драгоценными камнями.

Мемориальная доска повествует, что с 1950 по 1979 год в этом доме жил композитор Василий Павлович Соловьев-Седой, написавший музыку к 50 кинофильмам, несколько оперетт и более 400 песен, среди которых

– «Город над вольной Невой…».

Набережная реки Фонтанки, 133

Дом 133 по набережной Фонтанки был сооружён в 1865 году по проекту архитектора Александра Христофоровича Пеля, а спустя восемь лет надстроен и расширен. В этом огромном здании, монотонный фасад которого слегка оживляет прилепленный посередине эркер-фонарик, в разное время жило много интересных людей. Среди них: солист Императорской балетной труппы Николай Густавович Легат, гражданский инженер Александр Иванович Дмитриев (автор здания Нахимовского училища на Петровской набережной), писатель Александр Иванович Куприн. В 1910-1917 годах здесь снимал квартиру инженер-технолог, пионер цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский проходил обучение в фотомеханической школе немецкого ученого Адольфа Мите, который сконструировал фотокамеру для «трёхцветной естественной фотографии».

Вернувшись в Санкт-Петербург, он снял помещение в доме 22 по Большой Подьяческой улице, где организовал фотомастерскую. Там изготавливались фотооткрытки с видами достопримечательностей и портретами знаменитых людей. Известно, что Николай II, увидев цветной портрет Л. Н. Толстого, поручил фотографу съемку всех уголков Российской империи. Предполагалось в течении 10 лет собрать 10 000 фотографий, но помешали мировая война и революция. По оценкам специалистов, он создал 3500 негативов, часть которых пропала бесследно в революционное лихолетье. То, что удалось вывезти в эмиграцию, в 1948 году выкупила библиотека Конгресса США и с 1980 года эти кадры стали доступны всем желающим.

Прокудин-Горский умер в Париже в 1944 году, сообщив своим детям незадолго до смерти, что цветные фотографии царской семьи он «надёжно спрятал в России».

Обернёмся к чётной стороне набережной Фонтанки.

Рядовое здание в стиле эклектики на углу с Измайловским проспектом (наб. Фонтанки, 122/ Измайловский, 1) было построено в 1840 году по проекту архитектора Франца Ивановича Руска и примечательно только тем, что в этом доме с 1913 по 1917 год жил и работал Сергей Сергеевич Прокофьев. Мемориальная доска, посвященная композитору, где он назван «советским», была установлена только в 1994 году.

В 1913-1917 годы слава и известность молодого композитора и пианиста Сергея Прокофьева неуклонно росли. Этому способствовали многочисленные концерты в Петербурге и Москве и, особенно, выступление на вечере в присутствии Клода Дебюсси во время его приезда в столицу России.

К этому периоду относится и знакомство с Сергеем Дягилевым, которое привело к многолетнему сотрудничеству композитора и антрепренёра.

В доме на Фонтанке были созданы балеты для дягилевских «Русских сезонов», опера «Игрок», цикл фортепианных пьес, сказка «Гадкий утёнок», цикл романсов на стихи Анны Ахматовой и другие произведения.

В конце 1917 года Прокофьев задумался об отъезде из России, записав в дневнике: «Ехать в Америку! Конечно! Здесь – закисание, там – жизнь ключом, здесь – резня и дичь, там – культурная жизнь, здесь – жалкие концерты в Кисловодске, там – Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду. Лишь бы Америка не чувствовала вражды к сепаратным русским! И вот под этим флагом я встретил Новый год. Неужели он провалит мои желания?».

После возвращения композитора в СССР его жизнь и творчество были связаны уже с Москвой.

Набережная реки Фонтанки, 126

Следующее шестиэтажное здание с неоклассическим фасадом (наб. Фонтанки, 126) выглядит значительно интереснее. Центральная часть над проездной аркой выделена огромным полуциркульным окном, выше – барочные волюты над разорванным фронтоном и статуи в уровне четвертого этажа. Это бывший доходный дом почетного гражданина Виктора Григорьевича Чубакова, построенный в 1912-1913 годах по проекту архитектора Иосифа Исааковича Долгинова.

В 1915 году здесь проживала Паллада Олимповна Богданова-Бельская – самый колоритный и экстравагантный персонаж петроградской богемы тех лет.

Паллада Олимповна была хозяйкой литературного салона, но больше соответствовала таким эпитетам современников, как «светская львица Серебряного века», «блудница и поэтесса», «роковая соблазнительница». Двое поклонников из-за неё застрелились, перед ней «низали жемчуг слов» Николай Гумилев, Игорь Северянин, Борис Садовский. Георгий Иванов, один из крупнейших поэтов русской эмиграции, вспоминая о минувших временах, писал:

«Январский день. На берегу Невы

Несётся ветер, разрушеньем вея.

Где Олечка Судейкина, увы,

Ахматова, Паллада, Саломея?

Те, кто блистал в тринадцатом году –

Лишь призраки на петербургском льду…»

Природный магнетизм, умение влюблять и соблазнять, уберегали Палладу Олимповну на протяжении всей её жизни. Кажется невероятным, но её, дворянку и дочь генерала, обошли все наказания и репрессии. Она сумела выжить в блокаду и умерла в возрасте 83-х лет.

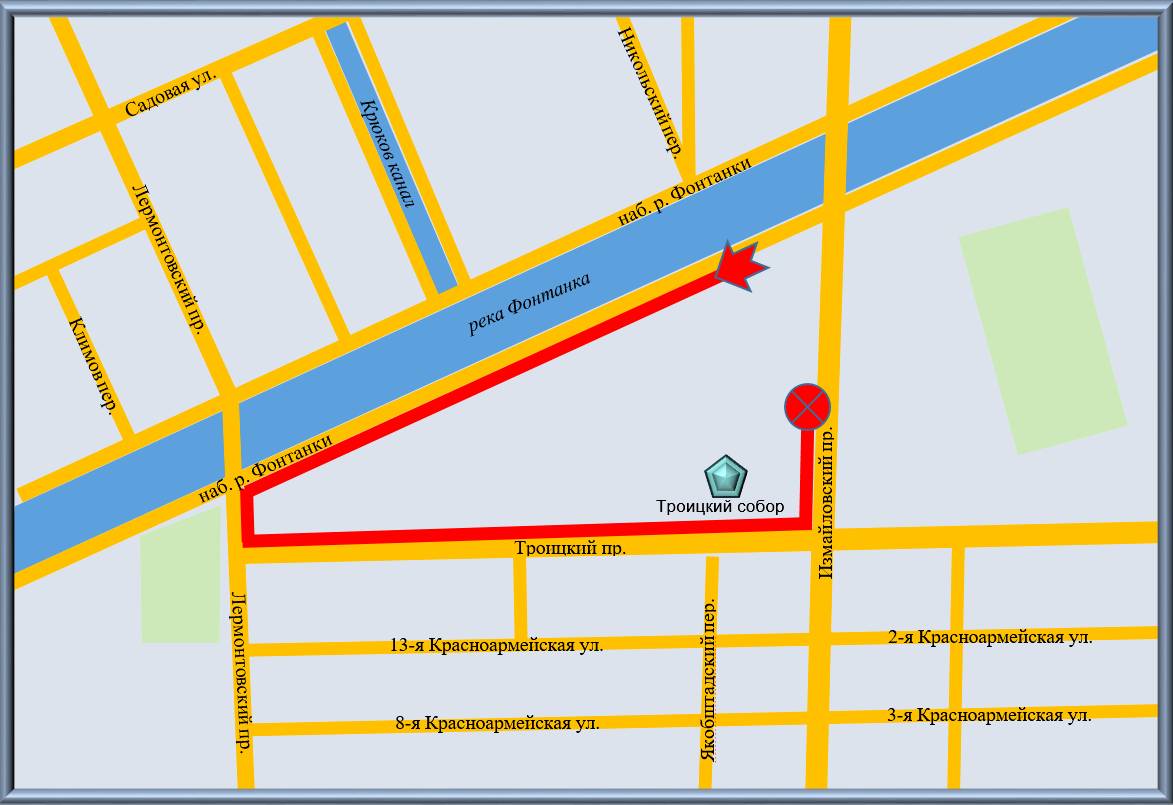

Однако, пора в путь. Маршрут этой прогулки лежит по чётной стороне набережной Фонтанки до Египетского моста, а затем по Троицкому проспекту назад к Измайловскому.

Набережная реки Фонтанки, 132

Задержимся возле пешеходного Красноармейского моста, построенного в 1956 году, и обратим внимание на здание, отделённое от набережной металлической оградой (наб. Фонтанки, 132). Перед нами «больница для чернорабочих», основанная решением Городской думы в ознаменование высочайшего Указа об отмене крепостного права. В постановлении так и говорилось: «… наименовав оную Александровскою больницею для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года». На огромной территории в 7599 квадратных сажён (3,5 гектара) в 1866 году по проекту архитектора Василия Васильевича Штрома был построен больничный комплекс: деревянные бараки для больных, аптека, хозяйственные корпуса, мастерская, корпус для прислуги. П-образное здание главного корпуса было развёрнуто к Фонтанке. На Троицкий проспект выходили часовня с анатомическим залом и жилые дома для служащих. Свободное от строений пространство занимал сад площадью 1500 кв. саж. (0,7 га) с крытыми беседками.

На открытии больницы присутствовал Александр II. В честь этого события перед главным корпусом в 1893 году был установлен бронзовый бюст покойного императора, отлитый по модели скульптора Николая Акимовича Лаверецкого.

В советский период больница стала именоваться «В память 25 Октября». Царский бюст чудом простоял до 1931 года, когда вандалы, облечённые властью, добрались и до него. Остался только гранитный постамент с чугунным навершием – видимо, предполагалось водрузить на него кого-либо из вождей, да так ничего и не придумали. В наши дни на одиноко стоящем постаменте время от времени появляется надпись – «памятник невидимке».

В 1980-е годы больницу «В память 25 октября» перевели в новые здания на проспекте Солидарности, а на Фонтанке обосновалась психиатрическая больница имени Петра Петровича Кащенко.

Набережная реки Фонтанки, 139

На противоположной нечетной стороне набережной Фонтанки выделяется бывший доходный дом купца Дмитрия Родионовича Сорокина (наб. Фонтанки, 139), владевшего мясной торговлей на Никольском рынке и Салотопным заводом на Волковской улице (в советское время – завод «Салолин», производивший из растительного масла маргарин и соломас (растительные жиры с высокой температурой плавления для выпечки). Архитектор Сергей Александрович Баранкеев, по проекту которого в 1896-1897 годах возведено это здание, построил в Петербурге много красивых, добротных домов в стиле эклектики, в том числе и этот. К сожалению, лепной карниз и всё декоративное оформление верхнего этажа утрачены при капремонтах в советское время.

Соседнее здание смотрит фасадами в воды Фонтанки и Крюкова канала (наб. Фонтанки, 141/ наб. Крюкова кан., 28). В этом неприметном и очень запущенном строении, уже невозможно представить старинный петербургский особняк, построенный в первой половине XIX века. Это ещё один адрес, связанный с именем композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Сюда четырнадцатилетний Серёжа приходил на занятия к профессору Петербургской консерватории Александру Адольфовичу Винклеру – человеку, по мнению современников, суховатому, но чрезвычайно добросовестному и требовательному. Квартиру любимого учителя юноша в одном из писем к отцу описывал, как «прехорошенькую», а кабинет – «напоминал оранжерею: очень светлый и весь в пальмах».

Набережная реки Фонтанки, 145

За Крюковым каналом отметим здание на углу с переулком Макаренко, построенное в 1910 году по проекту архитектора Демьяна Галактионовича Фомичёва (наб. Фонтанки, 145). Стилистике модерна соответствуют сплошная облицовка стен желтоватым отделочным кирпичом и шестигранные окна пятого этажа. Но в моду входила неоклассика, поэтому зодчий ввёл в оформление фасада монументальные наличники окон второго яруса, медальоны под карнизом и небольшие колонны по углам в уровне верхнего этажа. А на фасаде, выходящем в переулок, есть даже чисто символический аттик.

Египетский мост и гостиница «Азимут»

Мы подошли к Египетскому мосту, который построен на месте печально знаменитого цепного моста, обрушившегося в 1905 году во время прохождения кавалерийского эскадрона.

Та переправа была сооружена в 1826 году по проекту инженеров Василия Карловича Треттера и Василия Андреевича Христиановича и являлась облегченной копией Пантелеймоновского моста – пролетное строение поддерживалось тремя цепями, а не пятью.

На береговых устоях красовались чугунные сфинксы, отлитые на заводе Берда по модели скульптора Павла Петровича Соколова, а порталы моста украшали иероглифы и росписи в египетском стиле.

В школьных учебниках обрушение Египетского моста с тех пор приводится, как доказательство эффекта резонанса, а в воинском уставе, «благодаря» аварии, появилась новая команда «идти не в ногу», которая отдаётся строю перед началом движения по любому мосту. Однако, есть свидетельства, что солдаты передвигались по Египетскому мосту, не сходя с лошадей, а лошади, как известно, «в ногу» не ходят.

В наши дни специалисты выдвигают несколько версий возможных причин обрушения, но однозначной – так и не найдено.

Современный мост был построен в 1954-1956 годах. К сохраненным сфинксам добавились торшеры, стилизованные под луксорские обелиски, и цветы лотоса в рисунке ограждения.

Набережная реки Фонтанки, 159

За Египетским мостом на нечетной стороне набережной среди разновысотных и непрезентабельных строений буквально притягивает внимание здание необычного силуэта (наб. Фонтанки, 159). Это бывший доходный дом потомственного почетного гражданина Константина Ивановича Капустина, построенный в 1910-1912 годах по проекту гражданского инженера Алексея Фёдоровича Бубыря в стилистике северного модерна. Зодчему в полной мере удалось создать дом-монумент, способный «держать» вокруг себя довольно обширное пространство. Рассчитанный на восприятие издалека он представляет собой гигантскую супрематическую композицию (супрематизм – сочетание простых геометрических форм), в которой вертикальные плоскости подчёркнуты более светлой штукатуркой. Сопряжение объемов кровли на углу здания – настоящий архитектурный шедевр.

Дом Капустина считается «жемчужиной» в творчестве Бубыря, а вид на него с Египетского моста – стал открыточным. Некоторые краеведы утверждают, что особенно хорошо дом смотрится в плохую погоду. Может и так.

На противоположной чётной стороне Фонтанки с гигантским отступом от линии набережной стоит гостиница «Азимут», памятная ленинградцам, как «Советская» (наб. Фонтанки, 142). Это был знаковый объект в перечне «подарков» к 50-ю советской власти вместе с БКЗ «Октябрьский», спорткомплексом «Юбилейный» и другими.

Первое в Ленинграде 18-и этажное здание высотой 52 метра оказалось и первой градостроительной ошибкой высотного строительства – оно «вылезло» в перспективе Фонтанки от площади Ломоносова. В дальнейшем научились учитывать, как будущие объекты будут смотреться с различных точек города.

Безымянный сквер между гостиницей и Фонтанкой в 2020 году обрёл имя «Рахманиновский» в честь композитора Сергея Васильевича Рахманинова, который в детские годы жил неподалеку в Измайловских ротах.

Вдоль сквера в сторону набережной протянулся двухэтажный служебный флигель, над которым архитекторы разместили ресторан, прозванный за круглую форму «шайбой». Сочетание разновеликих объёмов в гостиничном комплексе отсылает к конструктивистскому прошлому главного архитектора проекта – Евгения Адольфовича Левинсона.

Существует легенда-быль, что накануне сдачи гостиницы ее посетили сотрудники госбезопасности и ужаснулись – с верхних этажей полностью просматривалась территория судостроительного Адмиралтейского завода. Так это или нет, но иностранцев в номера на верхние этажи в советское время не селили.

Переместимся на Троицкий проспект и не спеша отправимся в обратный путь.

Троицкий проспект является продолжением 1-й Красноармейской улицы, а та, в свою очередь – Загородной дороги (современного Загородного проспекта), пролегающей за дачными усадьбами вельмож вдоль левого берега Фонтанки.

Когда в 1730-х годах отвели место под слободу гвардейского Измайловского полка, Загородная дорога послужила естественной границей и называлась Большой Загородный проспект. Параллельно существовали названия Измайловская улица и 1-я улица. С 1828 года, после закладки Троицкого собора, магистраль получила современное название. В советский период проспект носил имя советского партийного и профсоюзного деятеля Нины Михайловны Москвиной.

Немного задержимся возле дома под номером 5, в облике которого угадывается классический особняк начала XIX века (Троицкий, 5). Неизвестный зодчий украсил фасад традиционным портиком ионического ордера и треугольным фронтоном. Владельцем особняка и обширного участка, выходившего на Фонтанку, был генерал-лейтенант Сергей Семёнович Борщов, командир лейб-гвардии Измайловского полка.

В 1817 году, выйдя в отставку, он поселился в Костроме, где на центральной площади построил себе величественный усадебный дом, не чета этому.

В коллекции шедевров Русского музея есть несколько портретов «смолянок», написанных знаменитым живописцем Дмитрием Левицким по заказу императрицы Екатерины II. Среди них – портрет Натальи Борщовой, родной сестры будущего генерала.

Троицкий пр., 16

На противоположной стороне проспекта в рядовой застройке выделяется дом 16, созданный в 1911 году в стиле модерн. Архитектор Василий Васильевич Шауб украсил здание лепным декором растительного характера, а также фигурными фронтонами с овальными окнами.

Троицкий пр., 6

Остановимся напротив Дубленского переулка (назван по селению Дубленскому – ныне Дубулты в составе города Юрмалы), который связывает Троицкий проспект и 13-ю Красноармейскую, некогда Заротную, улицу. Отсюда открывается вид на здание мастерских Н. Е. Фрейберга, которое является одним из лучших образцов кирпичного стиля в нашем городе (Троицкий, 6/ Дубленский, 1/ 13-я Красноармейская,7). Здание, обращенное фасадами на три магистрали, в 1898 году построил техник Анастасий Иванович Рейнбольдт. Конечно, лучше прийти сюда специально и подробно рассмотреть детали фасадов со всех сторон: профили и узоры в стилистике немецкого ренессанса, вставки из керамики, кованные металлические элементы, а также изумительную шатровую башенку.

Далее на чётной стороне проспекта располагается несколько двухэтажных зданий солдатских казарм, построенных в самом начале XIX века по проекту архитектора Фёдора Ивановича Волкова (Троицкий, 4А, 4Б и 2). За более чем 200 лет внешний облик этих строений не изменился.

Всего на территории слободы Измайловского полка было построено 12 каменных казарм по числу рот полка.

Первые 6 одноэтажных зданий по линии Измайловского проспекта строились под руководством полкового командира генерал-лейтенанта С. С. Борщова и были названы «Борщевскими».

П-образные двухэтажные казармы с одноэтажными флигелями, расположенные как на Измайловском, так и на Троицком проспектах, назвали «Комаровскими», так как за их возведением наблюдал генерал-адъютант граф Евграф Федотович Комаровский.

Здания комплекса с восточной стороны Измайловского были построены под контролем гвардейского казарменного комитета стали «Комитетскими». В советское время три из 12 казарм были утрачены.

К нечётной стороне Троицкого проспекта примыкает обширная территория психбольницы имени П.П. Кащенко (изначально – «Александровская больница в память 19 февраля 1861 года»). За высоким каменным забором, разделяющем два мира, проглядывает необычное здание с двумя большими полукруглыми ризалитами по сторонам (Троицкий, 1/ наб. Фонтанки, 132Б). История не сохранила имя архитектора и точную дату постройки, но, несомненно – это барский дом конца XVIII – начала XIX века.

В 1845 году, когда здание принадлежало гельсингфорскому купцу Ивану Петровичу Синебрюхову, оно было куплено для второго отделения больницы. В нижнем этаже устроили помещения для прислуги и служащих – здесь находились телеграфист, писец, старшая сиделка, швеи, надзирательница и старший вахтер. На втором этаже разместили больничные палаты, а в мезонине хватило места для небольшой квартиры фельдшера.

В настоящее время в этом корпусе располагается приемный покой психбольницы.

Троицкий собор и колонна Славы

Продолжая движение вдоль забора, прерываемого фасадами больничных корпусов, мы выйдем к собору лейб-гвардии Измайловского полка, освященному во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкий, 1). Здание собора было возведено в 1828-1835 годах в стиле ампир по проекту архитектора Василия Петровича Стасова на личные средства императора Николая I. По указанию государя все купола были выкрашены голубой краской с золотыми звездами, поскольку «синий цвет соответствует цвету мундира измайловцев» (на большом куполе 280 звезд, а на малых – по 208).