По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

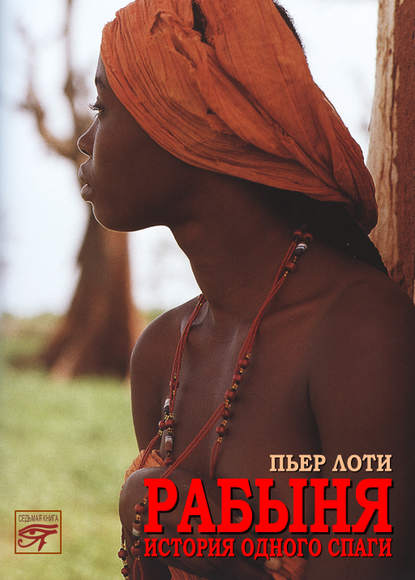

Рабыня

Автор

Год написания книги

2013

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Время от времени его навещал новый друг, морской офицер. Он садился у больничной койки и, хотя был моложе, разговаривал с ним, как с больным ребенком.

— Жан, — начал он однажды очень тихо. — Жан, эту женщину… Если то, что я скажу, может успокоить вас, даю честное слово, что не видел ее… с той самой ночи. Есть вещи, которых вы еще не знаете, дорогой Жан; со временем вы тоже поймете, что не стоит так убиваться из-за сущих пустяков. Ну а что касается этой женщины, то клянусь вам, что никогда с ней больше не увижусь…

Это был единственный намек на Кору, который они себе позволили, однако обещание морского офицера действительно успокоило Жана.

О да! Теперь бедный спаги прекрасно понимал, что есть, видно, множество вещей, которых он еще не знает; в обществе людей, безусловно, более передовых, чем он, существуют, должно быть, привычные утонченные извращения, которые не укладываются у него в голове. Постепенно он стал проникаться симпатией к новому другу, но понять его все-таки не мог: сначала тот проявлял цинизм, потом — кротость и ко всему относился удивительно спокойно; в конце концов с необъяснимой легкостью и непринужденностью он предложил Жану свое покровительство офицера в качестве компенсации за доставленные неприятности.

Только Жан не нуждался в покровительстве; продвижение по службе его больше не интересовало; сердце спаги, еще такое молодое, было исполнено печали после столь горького разочарования, да к тому же первого.

…Случилось это у мадам Вирджинии-Схоластики (своих новообращенных миссионеры награждают порой именами, которые поистине можно счесть находкой). Час ночи, в большом притоне темно; тяжелые двери, окованные железом — дело обычное для таких скверных мест, — закрыты.

Маленькая чадящая лампа освещает смутное нагромождение тел, с трудом копошащихся в спертой, зловонной атмосфере; красные куртки, нагота черной плоти, странные переплетения; на столах — разбитые стаканы и бутылки; красные фески и негритянские бубу вместе с саблями валяются в лужах пива и спиртного. Температура в притоне, как в парилке, — сумасшедшая жара, а тут еще клубы черного и белесого дыма, смешанные запахи абсента, мускуса, всевозможных специй, сумаре и негритянского пота.

Вечер, видимо, выдался веселый, а главное — шумный; теперь все закончилось — смолкли песни, скандалы, наступил момент затишья, отупения после бурных возлияний. Спаги еще не разошлись — одни сидели с осоловевшими глазами и глупой улыбкой, тыкаясь лбами в стол; другие боролись с опьянением, пытаясь сохранить достоинство и держать голову прямо, но энергичные черты их прекрасных лиц не мог осветить потухший взгляд, в котором сквозили печаль и что-то вроде отвращения.

Тут же разместилась и вся камарилья Вирджинии-Схоластики: двенадцатилетние негритяночки и даже маленькие мальчики!

А снаружи, прислушавшись, можно было различить отдаленный вой шакалов, снующих возле кладбища Сорр, где кое для кого из присутствующих уже уготовано место в песке.

Толстогубая, с лицом медного цвета и тоже пьяная, мадам Вирджиния отирала кровь с чьей-то белокурой головы. Рослый спаги с юным розовым лицом и золотистыми, словно спелая пшеница, волосами лежал без сознания с рассеченной головой, а мадам Вирджиния вместе с черной потаскушкой, еще более пьяной, чем она сама, пыталась остановить кровь при помощи холодной воды и уксусных компрессов. Но делала она это вовсе не из сострадания, о нет! Просто боялась полиции. Мадам Вирджинии-Схоластике было о чем беспокоиться: кровь все не унималась и уже наполнила целое блюдо, так что старуха протрезвела от страха…

Жан сидел в углу на скамье с застывшим, остекленевшим взглядом, но держался прямо, хотя и был пьянее других. Это он нанес рану сорванной с двери железной щеколдой, которую все еще держал в судорожно сжатой руке, не отдавая себе отчета в том, что натворил.

Вот уже месяц, как он выздоровел, и с тех пор каждый вечер проводил в притонах среди самых буйных пьяниц, отличавшихся цинизмом и ухарством. В поведении Жана было много ребячества, но за месяц горьких страданий он успел проделать огромный путь: проглотил кучу романов, поразивших воображение неискушенного парня, и, усвоив полученные уроки, пристрастился к пагубным сумасбродствам. А кроме того, приобщился к легким победам в Сен-Луи, покоряя и мулаток и белых: женщины не могли устоять перед его красотой.

Но главное, он начал пить!..

О! Вы, конечно, живете тихой семейной жизнью и день за днем мирно сидите у домашнего очага, так не судите же строго моряков и спаги, всех тех, кого судьба забросила с их страстной натурой на просторы океана или в дальние солнечные страны и обрекла на необычные условия существования, исполненного неслыханных лишений, вожделений, губительных соблазнов, о которых вы и не подозреваете. Не судите строго этих изгнанников и скитальцев, чьи страдания, радости и мучительные переживания вам неведомы.

Итак, Жан начал пить и пил больше, чем остальные, пил ужасно.

— Как это возможно? — говорили вокруг. — Ведь у него нет привычки.

Но именно потому голова его и выдерживала больше, чем можно было предположить. Это, конечно, поднимало престиж спаги в глазах товарищей.

К тому же, несмотря на свою внешнюю разнузданность, наш бедный Жан, этот дикий верзила, оставался чуть ли не целомудренным. Он так и не свыкся с гнусной черной проституцией, и когда питомицы дамы Вирджинии начинали приставать, Жан отстранял их кончиком хлыста, словно нечистых животных, и несчастные маленькие создания стали относиться к нему, как к идолу, не осмеливаясь более приближаться.

Однако, выпив, он делался недобрым, ужасным, терял голову и лез в драку. Вот и теперь из-за случайно брошенной насмешливой фразы, намекавшей на его любовные похождения, Жан нанес страшный удар обидчику, а потом и думать об этом забыл, застыв неподвижно с потухшим взглядом, не выпуская из рук окровавленную щеколду.

Внезапно глаза Жана сверкнули; охваченный бессмысленной яростью пьяного человека, он без всякой видимой причины рассердился вдруг на старуху и с угрожающим, злобным видом стал подниматься. Старуха хрипло вскрикнула, на какое-то мгновение ее охватил панический ужас.

— Держите его! — простонала она, обращаясь к заснувшим под столами спаги.

Кое-кто поднял голову, ослабевшие руки вяло попытались схватить Жана за куртку. Но куда там!..

— Пить, старая колдунья! — кричал между тем он. — Пить, дьявольское ночное отродье!.. Пить, старое пугало!..

— Да! Да! — отвечала мадам Вирджиния прерывающимся от страха голосом. — Да! Отлично придумано! Сам, скорее неси абсент, чтобы его прикончить, абсент пополам с водкой!

В таких случаях останавливаться перед расходами хозяйке не имело смысла.

Жан залпом выпил стакан, запустил его в стену и рухнул, сраженный наповал…

Он был прикончен, как выразилась старуха, и теперь уже не представлял опасности.

Схоластика отличалась силой и крепким сложением, да и хмель куда подевался; с помощью черных потаскух и маленьких девочек она подняла бесчувственного Жана и, торопливо вывернув его карманы, дабы выудить последние оставшиеся монеты, открыла дверь и выбросила беднягу вон. Жан упал как неживой, зарывшись лицом в песок и раскинув руки, а старуха, извергая поток чудовищных ругательств и диких непристойностей, потянула дверь на себя, и та тяжело захлопнулась, громко лязгнув железом.

Все смолкло. Ветер дул с кладбища, и средь глубокой ночной тишины ясно слышался пронзительный вой шакалов, зловещий хор выкапывателей мертвецов.

ФРАНСУАЗА ПЕЙРАЛЬ СВОЕМУ СЫНУ

«Дорогой сынок,

мы все еще не получили ответа на наше письмо. Пейраль уверяет, что уже пора и скоро обязательно должна прийти от тебя весточка. Я вижу, как он мается, всякий раз, когда мимо идет Туану со своей сумкой и говорит, что нам ничего нет. Я тоже тревожусь. Но все-таки верю, что Господь Бог хранит моего мальчика, о чем не устаю молиться, не может с моим мальчиком ничего стрястись и не заслужит он наказания плохим поведением; а если вдруг случится какая беда, я стану очень горевать.

Отец велит тебе сказать, что в голову ему лезут всякие мысли, он вспоминает, как сам когда-то был в армии; а уж когда попал в гарнизон, то, говорит, повидал много несчастий, выпадающих на долю молодых парней, коли те неразумно себя ведут, поддаваясь товарищам, которые завлекают их питьем да скверными женщинами, а ведь те для того там и живут, чтобы склонять молодежь к греху. Пишу это, чтобы доставить удовольствие отцу, сама же знаю, что мой дорогой мальчик ведет себя смирно, в сердце у него добрые чувства, и ничего гадкого он не совершит.

В следующем месяце мы опять пошлем тебе немного денег на разные мелочи; но я уверена, что, вспомнив, как тяжко приходится отцу, ты тратиться попусту не станешь; я душой болею за него, беднягу; что до меня, то тружусь помаленьку. В деревне, как все соберутся, вечера не проходит, чтобы не вспомнили нашего Жана; соседи низко тебе кланяются.

Дорогой сынок, отец и я, мы сердечно тебя обнимаем, храни тебя Господь!

Твоя мать

Франсуаза Пейраль».

Жан получил это письмо на гауптвахте, куда попал, задержанный патрулем в нетрезвом виде, за пьянство. К счастью, рана белокурого спаги оказалась не слишком опасной, и ни пострадавший, ни его товарищи не захотели выдавать Пейраля.

Перепачканная одежда Жана была в крови, рубашка изодрана в клочья, а в голове все еще гуляли винные пары, глаза то и дело заволакивало туманом, он едва мог читать… К тому же детские и семейные привязанности скрывала теперь плотная пелена, и пеленой этой стали Кора, его отчаяние и страсть. (Такое случается с людьми в состоянии умопомрачения, смятения чувств, потом пелена рассеивается, и человек потихоньку снова возвращается к тому, что когда-то любил.)

И все-таки столь жалобное и доверчивое письмо без труда отыскало путь к сердцу Жана; с благоговением поцеловав неровные строчки, он заплакал.

А потом поклялся не пить больше, и, поскольку дурная привычка еще не укоренилась в нем, спаги в точности выполнил свое обещание и больше никогда уже не напивался.

Через несколько дней неожиданное событие внесло в жизнь Жана счастливую и необходимую перемену. Спаги получили приказ сняться с места и стать лагерем вместе с лошадьми в Дьяламбане, что в нескольких милях от устья реки.

В день отъезда Фату-гэй явилась в казарму в красивом голубом наряде, чтобы попрощаться со своим другом; тот в первый раз поцеловал ее в обе черные щечки и с наступлением темноты тронулся в путь.

Что же касается Коры, то после первых минут досады и разгоряченного возбуждения она пожалела о своих любовниках: по правде говоря, оба Жана что-то говорили ее чувствам. Для спаги она была божеством, зато тот, другой, относился к ней как к потаскухе, что вносило разнообразие в ее жизнь. Никто еще не выказывал Коре такого полного, спокойного презрения, и эта новизна ей нравилась.

Однако Сен-Луи вскоре лишился своей самой элегантной обитательницы: в один прекрасный день Кора незаметно уехала — по совету властей муж отправил ее в одну из отдаленных торговых контор юга. Фату-гэй наверняка не стала молчать, разразившийся скандал был последним скандалом этой женщины.

Тихая ночь конца февраля; настоящая зимняя ночь — такая спокойная и холодная после раскаленного дня.

Колонна спаги, следуя в Дьяламбан, вольным шагом — каждому предоставлялась свобода выбора — пересекает равнины Легбара. Жан, замешкавшийся в самом хвосте, преспокойно едет бок о бок со своим другом Ньяором…

В Сахаре и Судане выдаются холодные ночи, в которых есть что-то от сияния наших зимних ночей, только они пронизаны еще большей прозрачностью и светом.

Мертвая тишина царит над всем краем. Небо синевато-зеленого цвета — глубокое, темное — усыпано звездами. Луна светит, будто ясный день, с удивительной четкостью вырисовывая предметы и окрашивая их в розовые тона…

Другие электронные книги автора Пьер Лоти

Другие аудиокниги автора Пьер Лоти

Рабыня

4.67

4.67