Гонимый в даль из Кашгара в Кашмир

Молитвенные барабаны в монастыре Ламаюру. (F. De Filippi, 1924)[1]

Странным и почти болезненным было чувство, которое испытал я в странном проходе, в атмосфере истинной древности, как будто очутился в подземном мире, где чудом сохранилась жизнь минувших тысячелетий. Здесь попутно нагнал я молодую монахиню, согбенную под тяжестью железного бака с водой; бедняжка шла медленно, задыхаясь. Воистину, не лёгок путь к воздаянию за службу монахам и ламам!

Коридор вывел на открытое место, с которого моему взору открылась прекрасная панорама. Далеко внизу серебрилась лента реки, и заунывный, едва слышимый крик чибиса доносился с её берегов. Тем временем странный туннель продолжал тянуться вверх. Переход от яркого солнечного света, от жизни, что осталась где-то внизу долины, в мрачные недра массивной скалы не может не впечатлить. Я даже замер в нерешительности. И вдруг из темноты явилась фигура ламы с добродушным лицом и рыжими волосами; вежливым жестом он пригласил меня последовать за ним наверх. Туннель резко повернул вбок, и мы оказались на самом верху утёса, где над обрывом расположилось трехэтажное здание монастыря. Путь к нему проложен по верху высокой стены, которая, вероятно, построена с чисто декоративными целями, ибо с неё сквозь бойницы ничего не было видно, кроме голубого неба.

В главном здании монастыря размещены: кельи монахов, библиотека и конторы; в большом зале – образа, статуи, на столе кадильницы, свечи и прочая атрибутика буддистского обряда, включая фаллосы, вылепленные из теста. Образа выполнены в индийском стиле, но есть и фрески святых с нимбами вокруг голов, как на наших христианских иконах, есть и странные фигуры, похожие на крылатых львов.

Балкон монастыря Ламаюру. (F. De Filippi, 1924)[1]

Я вышел на балкон – захватывающая картина! Словно паришь в воздухе, а вокруг лишь синева небес, будто весь мир остался где-то там, далеко внизу. Воистину странное чувство: стоять на тверди, видеть синее пространство и боле ничего, с взором, предстоящим самому Небу! Начинаешь понимать, откуда оно взялось, это вечное стремление лам к высоте, и что движет ими в их молитвенном порыве в воздушном пространстве над грешным миром. Чувство религиозной экзальтации должно быть особенно сильным в час раннего утра, до восхода солнца, когда всё внизу дремлет в тени ущелий, и только на высотах виден свет от солнца, ещё скрытого за горными пиками.

Никто из тех, кто видел службу тибетских лам, их одеяния, статуи, кадильницы, свечи и проч., не может не поразиться внешним сходством между ней и службою римско-католической. Конечно, здесь не может быть и речи о подражании или заимствовании. Первые миссионеры, достигшие Востока, когда увидели буддийский ритуал, были поражены таковым сходством и объяснили его проделками дьявола, который в причинении зла роду человеческому поспешил начать с народов Востока, дабы научить их религии ложной и служению извращенному. Иезуитский священник Ипполито Дезидери289, который прибыл в Тибет в начале XVIII в., пришел к положительному заключению, что все несообразия ламаизма были вызваны ничем иным, как кознями сатаны.

Осматривая монастырь, я увидел в одной из комнат нескольких монахинь, готовящих обед для братии. Видимо, правила монастыря здесь не слишком строгие, и не настаивают на разделении полов. Полностью аскетический образ жизни, возможно, ведут отшельники, живущие в одиночестве где-нибудь на вершинах скал или в пещерах.

Внизу у родника дети предлагали купить у них гроздья красных ягод шиповника, взамен цветов. Тибетцы вообще очень любят цветы, особенно ноготки, Calendula, а когда их нет, украшают свои головы плодами физалиса, шиповника или узколистного лоха. Тибетские вόроны, Corvus tibetanus, коих здесь великое множество, с важным видом разгуливали среди монастырских зданий. На берегу ручья расположились несколько водяных мельниц с приводом от примитивных турбин. Сооружения эти находятся внутри низких домиков, где разместиться можно разве что сидя; единственный вход внутрь – через круглое отверстие, тщательно закрываемое большим камнем.

Ламаюру находится на высоте 3410 м над уровнем морем, то есть на той же высоте, что и Лех, но растительность здесь ещё беднее, окружающие горы совершенно бесплодны, лишь кое-где в укромных местах торчат скудные травинки, давая пропитание для немногочисленных коз местных жителей.

Монастырь Ламаюру, современный вид. (Dmitry A. Mottl)[25]

Было чудесное утро, когда наш караван покинул Ламаюру, и вдоль полей, мимо длинного ряда чортенов потянулся вверх по долине. Склоны её, сложенные из конгломератов, подверглись здесь сильному выветриванию и являли собой причудливые конусы и колонны, столь характерные для засушливых мест. Кое-где разбросаны обломки сланца и жильного кварца, что наводит на мысль о золоте. Действительно, песок и гравий нижних притоков реки золотоносны, и зимой туземцам удается намыть там некоторое количество драгоценного металла.

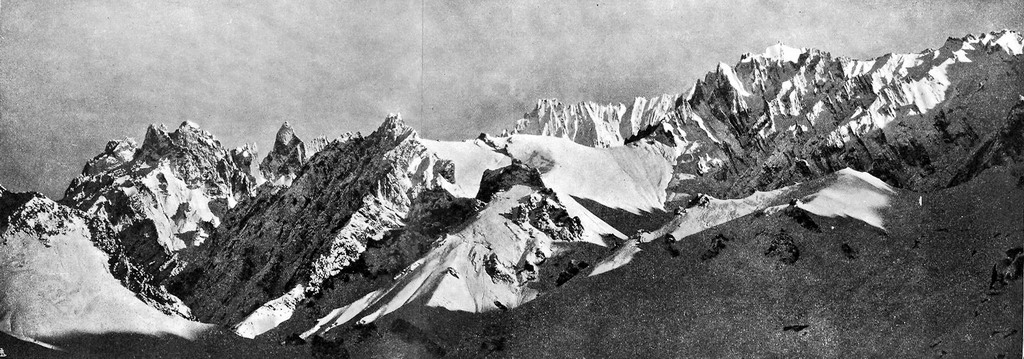

Наш путь по притоку реки к перевалу Фоту-ла, чья высота 4270 м, не был ни крут, ни каменист, и чем ближе мы были к цели, тем больше вокруг появлялось растительности: пятна травянистых полян на склонах, зелень заболоченных участков возле источников, низкие кустарники и дикая лаванда перόвския. Всё это радовало взор, и выезд на перевал казался подъёмом на обычную гору. Вместе с тем, на самом верху взору открылась панорама бесконечной цепи голых скалистых вершин, которая ясно говорила о том, что мы преодолевали очередной водораздел.

Панорама горной цепи с перевала Фоту-ла. (F. De Filippi, 1924)[1]

Справа от седловины торчали вертикальные пласты сланцев, видом своим напоминавшие груды бесчисленных досок.

Спуск с перевала оказался ещё легче, чем подъем, ибо шел он по отлогим склонам и впадинам. Через несколько вёрст, миновав несколько стен мани, чортенов и каменных хижин, вышли в поперечную долину. Слева открылось устье живописного ущелья со снежными вершинами вдали, а справа, за изгибом тропы, где нашему воображению чудился крутой обрыв, нас ожидал приятный сюрприз. Долина вдруг расширилась, образуя обширный амфитеатр, прорезанный рекой, с хижинами, полями, рядами чортенов и красивым деревянным мостом через реку. Ещё пара вёрст, и мы достигли маленького бунгало, расположенного в устье бокового ущелья, из него тек канал для орошения полей деревни Карбу. К западу от бунгало стеной возвышалась огромная известняковая скала, за которой уже в три часа дня пополудни скрывалось солнце. По берегам канала раскинулись ивы, у подножия холма столпились чортены – верные свидетели тибетской набожности. Горизонт закрывали вершины, увенчанные снегами. Не было ветра, и ещё не наступил вечер, когда внезапно похолодало: это какой-то пласт холодного воздуха незаметно выполз из ущелья с поверхности скрытого там ледника.

Напротив бунгало расположилась мечеть. В этом районе среди тибетцев много мусульман, мирно живущих бок о бок с ламаистами. То была первая мечеть, которую я видел после Ак- Меджида, или, скорее, после Кёк Яра. Чем дальше мы удалялись от Леха, тем всё больше менялся внешний вид жителей, их жилищ и одежд, тем больше отклонялись они от чисто тибетских типов, виденных мною в очаровательной долине Нубра.

Возле Карбу нередко бывают землетрясения, как, впрочем, и вообще в Ладакхе. Кстати, в ночь моего прибытия в Лех там произошел заметный толчок. Но жители Туркестана привыкли к этому явлению и не обращают на него внимания.

Утром, когда мы покинули Карбу, вода в канале замерзла. Вокруг тянулись широкие аллювиальные террасы, покрытые полями и деревушками. Проехали мимо развалин, о которых упоминал Беллью290, участвовавший в экспедиции Форсайта. Чем дальше мы продвигались, тем больше встречалось доступной для орошения и земледелия земли, тем больше было зелени на холмах, шире долины, гуще и благополучнее их население.

Справа от реки возвышалась одинокая скала с живописными развалинами внушительного старого замка на вершине и небольшой деревушкой, приютившейся возле её подножия. Здесь мы оставили долину реки, свернув направо, и двинулись вверх на перевал, подобный тому, что был пройден в предыдущий день, но даже ещё более лёгкий, покрытый травой, правда, уже засохшей. По дороге встретились миссионеры, муж и жена, и возле седловины перевала – девушка с золотистыми волосами, одиноко бредшая с палкой в руке. Мы остановились.

– Вы швед? – спросила она.

– Нет, я русский беженец, следую из Западного Китая в Индию, затем в Европу.

Мы поболтали несколько минут. Девушка направлялась в Лех, в Моравскую миссию, дабы посвятить себя образованию туземцев, уходу за больными и распространению среди них христианства. Она тепло пожала мою руку при расставании и напутствовала:

– Да благословит вас Господь!

Столь нежданная мимолётная встреча, искренне высказанное пожелание добра произвели на меня впечатление неизгладимое. И досель думается мне: эта девушка, молодая и красивая, покинула свой дом, семью, друзей, мир культуры и развлечений. Движимая христианской добродетельностью, она отправилась в чужую, негостеприимно-холодную страну, чтобы вести там жизнь одинокую, преисполненную труда и лишений! От всего сердца я желаю ей счастья и удачи.

Перевал, что пройден был нами в тот день, был необычайно похож на предыдущий. Слева на седловине взору предстали те же сланцы с зубчатым гребнем, подобным петушиному. Спуск по травянистому склону привел в широкую долину реки Вахат-дарья, иначе Вакха. На её дальней стороне один над другим громоздились ряды скалистых гребней. Слева от нашей дороги, там, где ручей впадает в реку, возвышалась огромная скала, видом своим напоминающая человеческую голову; у её подножия расположилось множество тибетских домиков. По всей округе, даже высоко на склонах гор, видна была сеть оросительных каналов, с рядами ив и террасами полей. Миновали деревню Мулбек и вышли в самый конец долины, теснимой подступающими скалами. Тропа следовала по склонам северной стороны ущелья и подвела к отдельно стоящей скале с развевающимися молитвенными флагами на вершине и кучкой тибетских домов у подножия. Особо выделялось красивое здание с большими окнами, заколоченной дверью и маленьким садом; из крыши торчала скрытая по пояс статуя Будды. Дальше по дороге встретилась ещё одна большая скала с руинами замка на вершине и высоким белым монастырём. Уму непостижимо, как живущие там монахи находят дорогу по крутому склону утёса.

У самого подножия скалы расположился караван-сарай с современной мечетью, как в Карбу. Тропа вела туда сначала по уступам и искусственным подпоркам высоко над дном долины, а затем спускалась к маленькому бунгало, стоящему в окружении тенистых ив. Внизу текла река, за ней виднелись каменные ограды и террасы полей; дальше ярусами чередовались отвесные стены конгломератов и осыпей, над ними громоздились выветренные известняковые пласты в виде причудливых башен, колонн, крепостных стен и развалин.

Тибетцы не выгуливают своих лошадей после завершения утомительного перехода, как это делают наши погонщики в Туркестане, и парень, которому я передал поводья, дабы он выгулял лошадь, просто уселся на стенке ограды с вожжами в руке и принялся, как говорится, бить баклуши. Поскольку никто здесь не понимал нашего среднеазиатского lingua franca, то бишь тюркского, мне не удалось объяснить, чего я от него добиваюсь.

После обеда я отправился посмотреть на статую Будды, что торчала над крышей дома выше пояса. Во время вторжения в Ладакх войск султана Саид Бека, тибетцы закрывали статуи Будды, высеченные в скалах, обнося их стенами зданий. Они не без оснований опасались, что их «Батты» разрушит фанатичный магометанский полководец, для которого статуя Будды всего лишь идол, или какой-нибудь магометанский солдат изуродует святыню, как это сделал революционный французский генерал со Сфинксом, отстрелив несчастному изваянию нос.

Здешний Будда полностью обнажен, лишь на шее ожерелье, у него четыре руки, две из которых держат змею. Охватывающий статую дом побелен, карнизы и окна выкрашены в красный цвет. В одном углу крыши, плоской, как и всех здешних домов, разместилась большая белая ваза грубой работы с букетом из сухоцветов. Выше на скале, прикрепленные к столбам, реяли два белых шёлковых полотнища, что-то вроде юбок с бледно-голубой каймой – видимо, дар статуе от какой-то важной персоны.

Отсюда открывался прекрасный вид на долину, деревню и скалу, похожую на голову, которую заметил я ещё по дороге. На фоне безоблачного тёмно-синего неба живописно возвышалась неприступная скала с ламаистским монастырём, прилепившимся на самом краю, а над ним парил бородач-ягнятник. Вероятно, размышлял я, обитатели столь недоступного убежища не живут в таком же тесном контакте с миром и монахинями, как их собратья в Ламаюру.

Наш караван прибыл поздно и расположился в караван-сарае. Надо сказать, что тибетские пони, несмотря на скромные свои размеры, хорошо несут груз, даже если каждый день им приходится преодолевать трудные подъемы. Тибетцы относятся к своим лошадкам хорошо, не бьют их, не кричат на них и не понукают бранью. Возможно, именно таковое обращение вознаграждается хорошим нравом животных. Так же и араб, относящийся к своей лошади как к члену семьи, сообщает ей спокойствие и дружелюбие. Напротив, нетерпеливый и вспыльчивый нрав сарта из Туркестана, несомненно, сказывается на характере его лошади карабаира, аргамака. Тибетские лошади могут жить сравнительно долго и до глубокой старости сохранять работоспособность. В караване одного миссионера была кобыла тридцати двух лет, которая несла полный груз, выглядела бодрой, лишь зубы у ней износились, а потому каждый день для неё специально распаривали ячмень.

На следующий день нам предстоял этап в 36 вёрст, ничего необычного для хорошей седельной лошади на равнине, но для тибетского вьючного пони на горных тропах это немалое расстояние.

Было 24 октября, всего два месяца прошло с тех пор, как я покинул Кашгар, и теперь был недалек от цели моего долгого путешествия, Сринагара, порога европейской цивилизации. В тот день нам предстояло разбить лагерь в Каргиле, большом селе, центре административного района, где заканчивалась территория буддийской веры и культуры и начиналась область преобладания ислама. Прощайте чортены, священные каменные мантры мани, большие ламаистские монастыри, высокие тибетские дома, своеобразные костюмы! Лишь облик жителей, их лиц и характеров обещал остаться неизменным, мы и далее надеялись встречать представителей народа честного и добродушного.

«Там, за перевалом Зоджи-ла, вы должны быть крайне осторожны, зорко следить за своими вещами, ибо народ тамошний – страшные воры, совсем не такие, как здешние простодушные, честные люди», – напутствовали меня честным и откровенным предупреждением.

В тот день нам пришлось ехать по высоким карнизам, где узкая тропа на мягкой породе рушилась под копытами лошадей, затем по ущелью, меж скал из тёмного серпентина, мимо живописного водопада, спускавшегося вниз серией извилистых каскадов… и вновь по скалистым карнизам с искусственными опорами над пропастью, высоко над рекой. Путь то и дело преграждали боковые расщелины с узенькими мостами, по которым я проезжал с замиранием сердца. Миновали деревню Даргет и достигли места, где ущелье было зажато между двух скал, одна из сланцев, другая из конгломерата. Чтобы объехать эту теснину, пришлось подняться зигзагами по крутому склону на очень значительную высоту, а затем снова спуститься к реке. Здесь, после напряженного преодоления узких карнизов было приятно расслабиться и ехать некоторое время по ровной местности среди зарослей тамариска. Равно было облегчением вновь видеть хоть какую-то растительность, пусть даже скудную. Остановились на обед в деревне под названием Паскум или Пашкюм.

Дальше долина расширилась и разбилась на поля, сады и деревни, вся в зелени и поразительном контрасте с серыми бесплодными горными массивами, её окружавшими. Однако далее она снова выклинилась в непроходимый каньон, промытый в конгломератах, и дорога пошла в обход его по крутому склону.

Когда достигаешь вершины, естественно, ждешь спуска, но я был удивлен, когда увидел перед собой обширную травянистую равнину. Тем более удивил меня оросительный канал, что пересекал дорогу и устремлялся в искусственный туннель, пробитый в конгломерате. Откуда же канал черпал воду, ведь равнина находилась на большей высоте, нежели ручьи и реки, оставленные далеко внизу? Мы ехали целый час по этому плато, и я чувствовал себя так, будто снова оказался в своей любимой степи, и впервые за всё долгое утомительное путешествие позволил себе роскошь двинуть рысью. Мой конь, по всей видимости, вполне разделял мои чувства.

Отсель открылся вид на глубокую и узкую долину реки Суру с городом Каргил. Дорога пошла в котловину, круто ниспадавшую к реке, по каменной кладке к длинному подвесному мосту, соединявшему две части города. На ближней стороне, на горном склоне среди садов и огородов, разделенных улочками, расположилась вилла причудливой архитектуры с арками и ажурными стенами, словно павильон на какой-нибудь выставке. То была резиденция представителя махараджи.

Подвесной мост зловеще раскачивался из стороны в сторону, так что всяк по нему идущий шатался словно пьяный. Возле моста река разлилась, подпруженная естественной плотиною, и вода стояла, как в озере, но ниже бушевала средь камней. Только перебрались на левый берег, как вновь пришлось ехать по искусственной кладке, причем довольно высокой и местами почти полностью разрушенной. Не сомневаюсь, что со временем таковая развалится вовсе

Узкая долина реки, по сути, представляла собой расщелину с поперечным сечением в виде огромной буквы V. Она свернула влево, а дорога пошла прямо всё выше и выше среди разных зданий, мимо почты и телеграфа, пока не достигла открытого места, где в компании двух скрюченных яблонь разместилось бунгало.

Город Каргил в Ладакхе. (Saurabh Lall, 2005)[26]

Когда я осмотрел окрестности города Каргил, убедился, что таковые расположены на старой ледниковой морене, широкой, но ограниченной скальными бортами ущелья. Невероятным трудом и с поразительным искусством морена была разделена на террасы ровных полей, некоторые размерами не больше бильярдного стола. Поля ограничены каменными стенами, уложенными без глины и раствора, но таковые ограды достаточно крепкие. Дома в городе низкие, построены не из камня, а из глины с примесью гравия, стены неровные, нет в них той аккуратности, законченности и чистоты, что присущи домам в Ладакхе. Местные жители суть мусульмане, говорят по-тибетски, понимают язык хиндустани, но никто не понимал моего тюркского. Они носят индийскую одежду с тюрбанами (чалмами).

Мужчины Каргила занимаются экспортной торговлей, а прочая работа ложится на плечи женщин. Интересно было наблюдать, как они спускаются с холмов со связками хвороста или дров, ибо размер связки всегда много больше размера несущего, своей ношею сокрытого, что создает видимость дров, ползущих по склонам самостоятельно.

Ночь была теплой. Летом, говорят, здесь жарко так же, как в Индии, но зимы холодны и многоснежны. Утром я поднялся до восхода солнца. Небо было ясным, воздух свеж и прозрачен. Солнце взошло точно напротив веранды, огромное, огненное, пылающее солнце Индии, совсем не похожее на солнце Тибета. Горы вокруг дикие, бесплодные и необитаемые, все деревни расположены на искусственных террасах. У нас в Семиречье суть множество подобных мест, но все они пребывают в небрежении как бесполезные.

Район Каргила считается сравнительно богатым, в отличие от высокогорных областей Ладакха, Тибета и Балтистана. Въезд в последние для всякого рода экспедиций и туристов, особенно с целью спортивной охоты, ограничен. Например, количество вьючных лошадей на один караван ограничено числом сорок. Причина состоит в недостатке продуктов питания, которая возникает, когда гостей наезжает туда слишком много. А вот в Каргил, где есть на кого поохотиться, частенько наведываются охотники из Индии. Они забираются даже в Ладакх и Балтистан, где преследуют винторогого козла, Capra falconeri291, очень желанную добычу; таковой вид, могу заметить, у нас в Верхней Бухаре, в горах у реки Пяндж, далеко не редкость.

Погода стояла великолепная, тёплая, но, несмотря на это, местные жители советовали нам поторопиться, так как Зоджи-ла, перевал в долину Кашмира, мог внезапно закрыться: «Когда у нас станет облачно, – предупреждали они, – на перевале обязательно будет снег, и вы не пройдете».

Из бунгало было видно устье реки Вакка, левого притока реки Суру, впадающей в неё как раз напротив Каргила. Внизу вдоль реки вся область древней морены занята полями и деревнями, причём дома выстроены на склонах, дабы не занимать участки земли, назначенные для посева. Напротив устья Вакки расположился форт, а чуть ниже – живописный мост местной постройки. Надо отдать ему должное: он устойчивее, нежели подвесной мост британской конструкции, расположенный выше, и гораздо удобнее для перехода. На дальней, левой, стороне реки Суру кривились улочки базара и теснились дома местных жителей.

Деревня так плотно построена и так прижата горами к берегу реки, что невозможно было различить, где, собственно, лежит наш путь. Но так или иначе, пробираясь по узким улочкам, мы вышли на уступ речного берега и двинулись вниз по долине. Через несколько вёрст свернули в долину р. Даджибал, левого притока р. Суру. На прочных каменных арках висел над рекой мост, конструкции вполне современной, европейской, но с характером несносным, ибо начинал безжалостно раскачиваться из стороны в сторону, стоило только на него ступить. Как раз по нему идет дорога в Балтистан, но наш путь лежал вверх вдоль русла реки по высоким аллювиальным террасам. Здесь я впервые увидел дикую тую, Biota orientalis292, великолепное украшение сельской местности, и многочисленные кусты особого вида смородины, Ribes leptostachium. Было приятно увидеть этих двух незнакомых мне представителей флоры, так как я устал от однообразия растительности за последние недели.

По дороге встретили группу пеших индусов, которые сопровождали какую-то местную знатную даму, восседавшую на лошади. Вся фигура загадочной всадницы была скрыта белой вуалью или покрывалом, и лишь крошечная яркая черта в ней была обозначена мельканием оранжевых бриджей и красных туфелек с носками, загнутыми вверх.

Дорога была очень каменистой, усыпанной валунами, и ехать можно было только шагом. Мы поднимались всё выше и выше над рекой, мимо каких-то каменных лачуг. Здесь встретили индийца в поразительной форме кашмирского офицера, верхом на первоклассной лошади с хвостом, коротко подстриженным на старомодный английский манер.

В самом конце подъема открылся вид на глубокое ущелье с узкой тропинкой, извивавшейся по высокому откосу его левого борта. От одного вида предстоящего спуска у меня перехватило дыхание: поразили огромная глубина пропасти, узость тропы и длина пути до самого дна. К счастью, всё это отчасти оказалось оптическим обманом. Просто та сторона ущелья, где виднелась тропа, пребывала в тени и потому выглядела мрачной крутой пропастью, где река, казалось, уходит в бездонную яму. Но когда проезжаешь дальше, тропа как бы расширяется, склоны становятся не столь уж крутыми и притом оживляются растениями. Здесь росли кусты шиповника и тамариска, а также красивые туи, которые с того момента стали встречаться во всё большем количестве.

Обогнув гору, следуя извивам ущелья, мы круто спускались к реке. Слева потянулись террасированные поля, орошаемые водой из ручьёв, стекавших откуда-то сверху. Я ехал верхом шесть часов без остановки, всё время шагом, по каменистой дороге, устал, был голоден и удручен, поэтому было весьма приятно неожиданно встретить на берегу реки бунгало с караван-сараем.

Я подумал вот о чём. Дорога, по которой мы проехали, едва ли стоит благодарности инженерам, которые её проложили. Наверное, её строили киргизы. Чтобы обойти утёс, упирающийся в реку, путь проложили через верх, тогда как не было никаких трудностей обойти его вдоль основания или прорыть туннель. Русло реки широкое и, судя по следам на камнях, места для дороги достаточно даже в половодье. Совершенно излишне утомлять путников и тащить их куда-то наверх.