Экономика упущенных возможностей

По всем признакам, заканчивается цикл № 2. Неужели все забыли историю с СССР? Схема абсолютно идентичная.

Владимир Рудольфович, прошу прощения за последние пару абзацев лирики, но, к сожалению, когда идет речь о внешнем долге (в широком аспекте), то необходимо видеть все нюансы данного процесса.

Р. S. В качестве информации и для полного ответа на Ваш вопрос прикладываю дополнительные материалы (приложения 1-10).

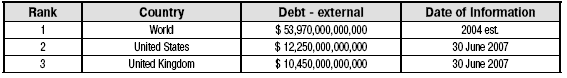

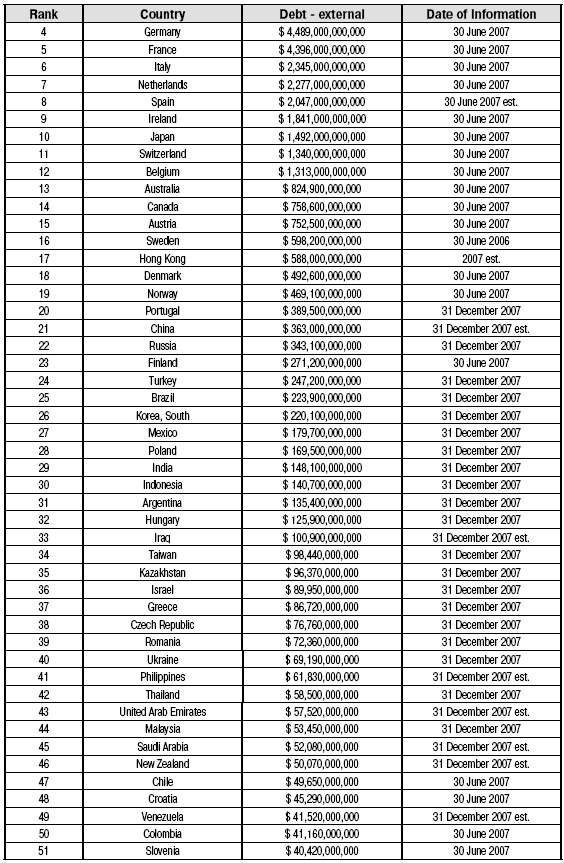

Приложение 1

ВНЕШНИЙ ДОЛГ

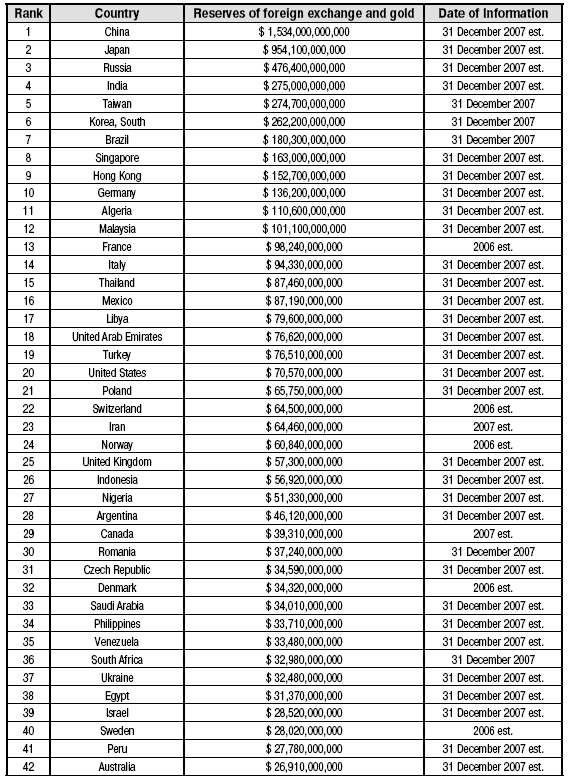

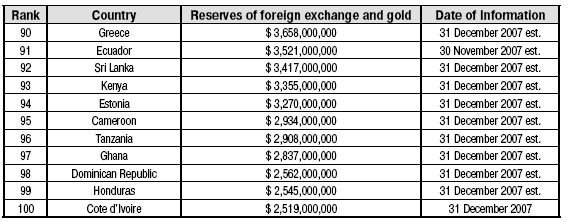

Приложение 2

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

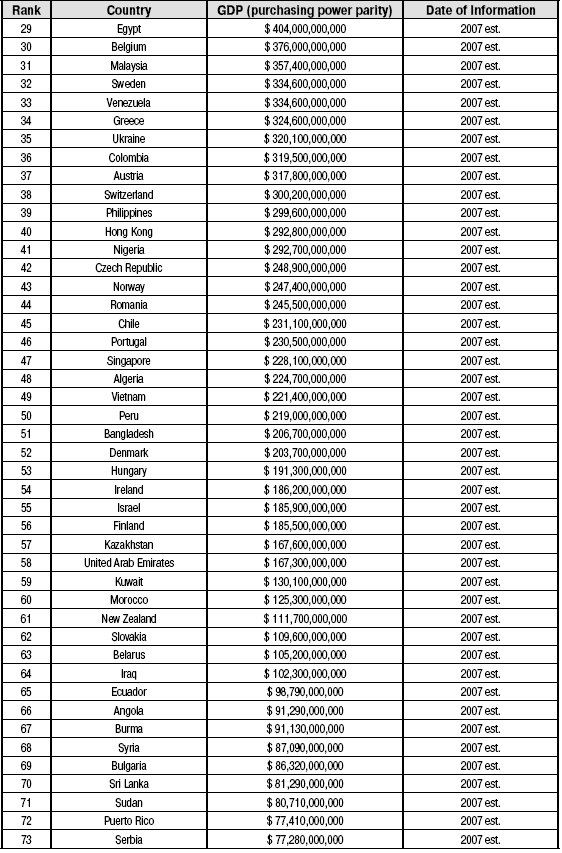

Приложение 3

ВВП ПО ППС

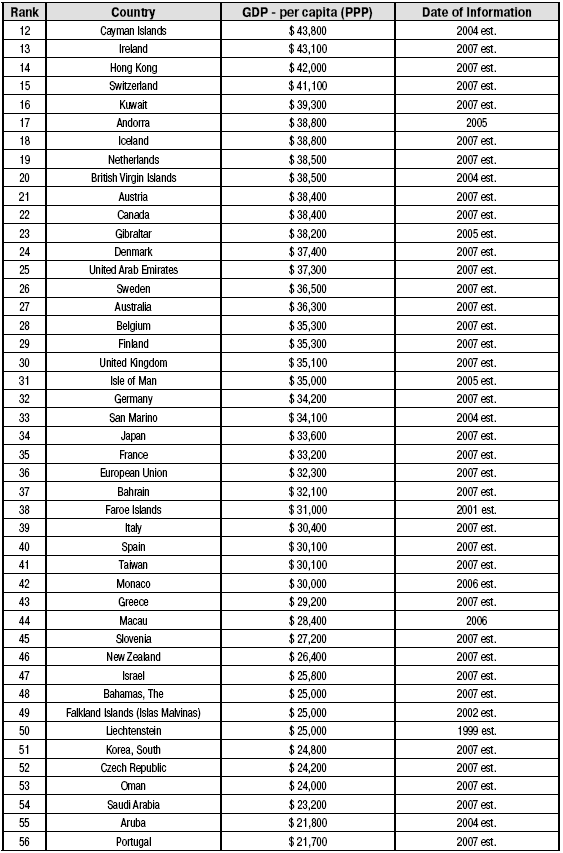

Приложение 4

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ПО ППС)

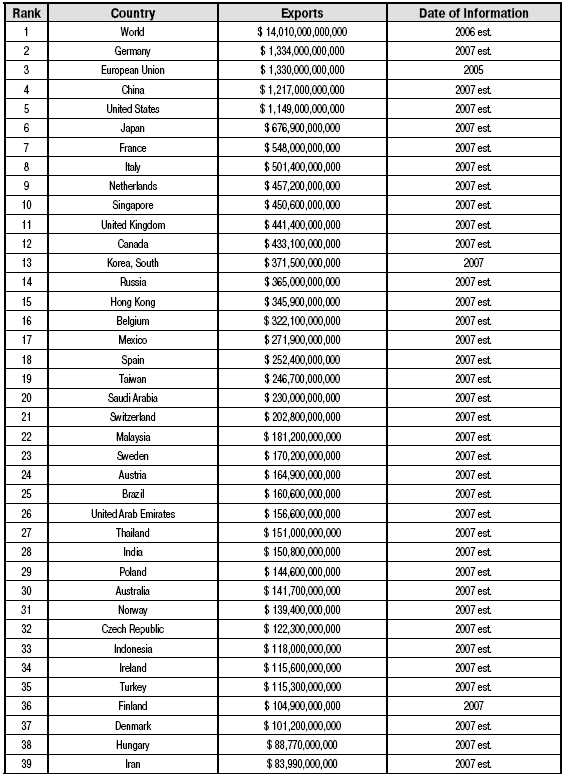

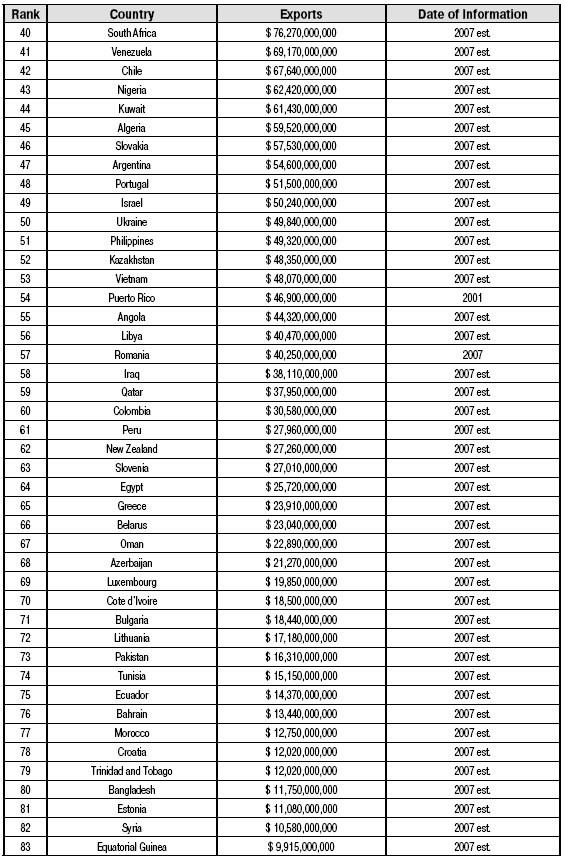

Приложение 5

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ

Приложение 6

ИМПОРТ ТОВАРОВ

Приложение 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Условные обозначения:

ЗВР – золотовалютные резервы. ВВП – валовый внутренний продукт (прямой счет (не по ППС)). Примечания.

1. Колонки 9, 10 и 11. ВВП на душу населения. Внешний долг на душу населения. ЗВР на душу населения.

2. Колонка 12. Сальдо между ЗВР и внешним долгом.

3. Колонка 13. Обслуживание внешнего долга исходя из 8 % годовых.

4. Колонка 14. Обслуживание долга в % от ВВП.

Приложение 8

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ РФ 1985–2013 ГГ.

(млн долл.)

Приложение 9

ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2007 Г. В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

(млрд, долл. США)

Примечание. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу.

1 Отражаются прямые РЕПО.

2 Включается рыночная стоимость привилегированных акций, находящихся в собственности нерезидентов. Привилегированные акции классифицируются в качестве компонента внешнего долга в связи с обязательством эмитента выплачивать по ним дивиденды, при этом эмитент не принимает на себя обязательств по выкупу их по рыночной цене.

Дата последнего обновления: 31 марта 2008 года.

Приложение 10

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ, БАЛАНСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОХОДОВ И СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ (1970–2007 ГГ.)

Опубликовано в № 7–8/2008 года

Глава 6

Особое мнение

Российская форма государства. Стабилизационный фонд России

Рассмотрим два вопроса – политический и экономический.

Политический – российская форма государства.

Экономический – Стабилизационный фонд России.

Российская форма государства

Актуальность данного вопроса очевидна. Достаточно часто в средствах массовой информации говорится о государственной форме России – как было, как есть и как должно быть. Некоторые из них достаточно просты и очевидны, другие заслуживают объективного анализа. Постараемся подробно рассмотреть основные аспекты данного вопроса, после чего читатель сам для себя определит, как можно характеризовать российскую действительность. Например, если предмет имеет признак автомобиля, то это и есть автомобиль, но если он имеет признаки велосипеда, то не нужно его называть средством передвижения с элементами автомобиля. Исходя из этого, политический режим в России, скорее, демократически авторитарный – как бы ни хотелось многим его назвать тоталитарным, демократическим, или диктаторским.

Начнем с самого начала. Форма государства – это способ организации и осуществления государственной власти, имеющая три выражения:

форма правления;

форма политико-административного устройства;

политический режим.

Форма правления

Форма правления – это организация высших органов государства, порядок образования и взаимоотношений, степень участия граждан в их формировании.

Среди современных форм правления выделяются монархия и республика. Принципиальное различие – в способах формирования институтов высшей власти.

Монархия – власть наследственная, единоличная и бессрочная.

Республика – форма правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются непосредственно народом, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентом).

К характерным признакам следует отнести следующее:

– широкое участие населения в формировании государственной власти, проведение выборов;

– участие граждан в управлении делами государства, проведение референдумов;

– разделение властей;

– избрание высших должностных лиц на определенный срок;

– наличие конституции и законов, утверждающих основы (принципы) государственного и общественного устройства, взаимные права и обязанности органов власти и граждан.

Современные государствоведение различает следующие виды республиканской формы правления: парламентская, президентская и смешанная парламентско-президентская. Вид республики определяется тем, кто реально влияет на исполнительную власть.

Парламентская республика предусматривает приоритетную роль парламента в конституционно-правовом отношении.

Основные признаки:

правительство формируется парламентом, который в любой момент может отозвать его вотумом недоверия; политическая ответственность правительства только перед парламентом;

глава правительства также назначается парламентом; правительство формируется на основе соглашений парламентских политических фракций;

существует дуализм исполнительной власти: наряду с правительством, премьер-министр сохраняет пост главы государства – президента или монарха;

парламент является единственным органом, легитимированным народом;

чтобы не допустить сверхконцентрации власти парламента, конституция предусматривает механизм сдерживания и контроля его со стороны главы государства.

Парламентская республика является формой правления в 13 развитых странах (Австрии, Германии, Италии и др.).

Президентская республика

Основные признаки:

президент и парламент в равной степени легитимированы народом;

президент одновременно является главой государства и правительства;

президент нуждается в согласии парламента на формирование правительства, но в выборе министров он свободен и независим от политической поддержки парламента;

парламент не может сменить правительство с помощью вотума недоверия;

чтобы не допустить сверхконцентрации власти у президента, конституция предусматривает механизмы сдерживания и противовесов его власти: президент не вправе распустить парламент, а парламент может инициировать импичмент президенту. В мире насчитывается 70 президентских государств.

Смешанная форма Основные признаки:

президент и парламент в равной степени легитимированы народом;

оба института участвуют и в формировании, и в отстранении правительства. Соответственно, правительство несет «двойную» ответственность;

парламент может выразить недоверие правительству; предусматривается механизм взаимного сдерживания и контроля высших институтов государственной власти: президент имеет право вето на законы, принимаемые представительной палатой, и право роспуска палат, а парламент может инициировать и отстранить от должности президента в случаях, предусмотренных конституцией.

Насчитывается не менее 20 государств со смешанной формой правления.

Исходя из вышеперечисленных критериев, можно смело сказать, что в настоящий момент в России налицо смешанная форма правления с акцентом на президента (президентско-парламентская). Также очевидно, что в последнее время роль парламента возрастает, и это указывает на позитивное развитие парламентаризма в России. Если посмотреть на эти процессы со стороны, то можно предположить следующее: запущены механизмы плавного перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской, с усилением роли парламента и партий в общественной и политической жизни России. Аналогичный процесс наблюдается на Украине. Но, как обычно в нашей стране, процессы, которые должны складываться десятилетиями, «ускоряются», и в результате мы наблюдаем рост без существенного развития. В то же время очевидно, что у нашей страны нет необходимого запаса времени для эволюционного развития парламентаризма. Нам хочется верить, что силы, которые проводят данную политику в жизнь, отчетливо понимают потенциальную опасность созданной системы управления страны в случае смены жизненных принципов руководителя. В качестве примера можно привести самурайский меч, который в руках профессионального и уравновешенного человека может делать чудеса. Но если он попадет в руки умалишенного, то можно остаться не только без головы.

Политико-административное устройство

В данном разделе особых сложностей не наблюдается, за исключение споров среди политологов относительно целесообразности политико-административного устройства России.

Политико-административное устройство государства характеризуется способом политической и территориальной организации государства, системой взаимосвязи людей, проживающих в центре и различных регионах, и распределения власти на территории государства между центральными и местными органами государственной власти.

Различают три основные формы: унитарное государство, федерация и конфедерация.

1. Принцип унитаризма означает, что государство не имеет в своем составе иных государственных образований на правах его субъектов. Оно может делиться только на административно-территориальные части, не обладающие суверенитетом. На местах действуют государственные органы и должностные лица, подчиненные центральным органам власти. К унитарным государствам относятся Франция, Италия, Испания, Египет, Греция и др.

2. Принцип федерализма – это система основных признаков и принципов определенной формы государственного устройства, совокупность структур, норм и методов государственного управления, устанавливающих взаимодействие центра и мест, обеспечивающих рациональное и эффективное функционирование федеративного государства в интересах как федерации в целом, так и ее субъектов. К основным принципам федерализма относятся: добровольность объединения государств и подобных образований в единое государство; принятие федеральной конституции и конституций субъектов федерации; общие территория и гражданство; конституционно-правовые разграничения суверенитета федерации и суверенности субъектов; единая денежная и таможенная системы, федеральная армия и другие институты государства, обеспечивающие его безопасное существование и функционирование. Существует ряд признаков, при наличии которых государство можно назвать федеративным. Конституционно-правовое федеративное государство впервые образовалось в США (1787 г.). В мире насчитывается 25 государств федеративных, охватывающих 50 % территории планеты. В них проживает не менее 30 % населения.

3. Принцип конфедерализма объединяет самостоятельные государства для решения общих актуальных проблем (военных, политических, финансовых и др.). Более корректно конфедерацию можно назвать межгосударственным союзом, образованным на основе международного договора, члены которого полностью сохраняют свой государственный суверенитет. Основные признаки конфедерации: отсутствие единой территории; неограниченное право выхода из союза; центральное правительство зависит от правительств независимых государств; финансовые средства на общие цели, единую политику формируются из взносов членов союза. Общая согласованная международная политика не исключает самостоятельной позиции членов конфедерации в конкретных вопросах и др.

Политический режим

На наш взгляд, это наиболее интересный вопрос. Разобравшись в нем, можно составить собственное мнение относительно политического режима в современной России, вне зависимости от того, что говорят в СМИ.

Политический режим представляет собой форму государство осуществления, которая определяет баланс разделения власти, политики, государственной службы, реальное участие каждого из субъектов этого процесса отношений, методов средств осуществления государственной власти, ее реального распределения и взаимодействия с населением, различными институтами гражданского общества.

Разделяют (с допущениями) три типа политического режима – демократический, авторитарный и тоталитарный. Основной критерий такого деления – наличие в стране выбора (образа жизни, рода занятий, власти, вида собственности, образовательного и лечебного учреждения и т. д.) и плюрализма (множественности): политического – многопартийность, наличие оппозиции; экономического – существования разных форм собственности, конкуренции; идейного – сосуществование различных идеологий, мировоззрений, религий и т. д.

Основные черты демократического режима:

– признание и гарантированность на конституционном и законодательном уровнях равноправия граждан;

– широкий перечень конституционных прав и свобод личности;

– реальное участие населения в организации государственной власти, управление делами государства;

– признание и гарантированность на конституционном и законодательном уровнях равенства всех видов собственности, религиозных конфессий, политических идеологий и программ.

Основные черты авторитарного режима:

– ограничение плюрализма политического. Государственная власть сосредоточивается у политической и административной элиты, не контролируется народом, политическая оппозиция существует, но в условиях давления и запретов;

– государственное правление строго централизовано, обюрокрачено, осуществляется при преимущественном использовании административных методов воздействия, механизм обратных связей в системе «власть-общество» блокируется, население не вовлекается в управление делами государства;

– существуют идеологический контроль и прессинг органов власти и управления на средства массовой информации, другие институты политической системы и гражданского общества;

– конституционно-законодательные нормы утверждают экономический плюрализм, развитие различных норм предпринимательства и собственности, однако принцип равных прав и возможностей не гарантирован в реальной жизни.

Основные черты тоталитарного режима:

– государственная власть концентрируется у незначительной группы лиц и властных структур. Выборы и другие институты демократии если и существуют, то формально, как декоративное украшение правления;

– государственное управление сверхцентрализовано, государственные должности занимаются не конкурсным отбором, а назначением сверху, народ отстранен от участия в управлении;

– тотальный идеологический контроль; господствует, как правило, одна официальная идеология, одна правящая партия, одна религия;

– допускаются террор в отношении собственного населения, режим страха и подавления.

Как правило, в чистом виде вышеперечисленные политические режимы встречаются редко. Политологи для характеристики используют такие варианты:

– демократически-авторитарный;

– либерально-демократический;

– военно-бюрократический;

– военно-авторитарный;

– диктаторский;

– деспотический (режим неограниченной диктатуры одного лица, отсутствие правовых и моральных начал в отношениях власти и общества; крайняя форма деспотии – тирания).

В качестве заключения отметим еще раз, почему мы затронули данный вопрос с академической подробностью. Некоторым читателям может показаться, что мы опять чему-то учим или навязываем собственное мнение. На наш взгляд, вопрос достаточно важен и актуален, не только перед выборами, но и для дальнейшей политической и экономической жизни нашей страны. В качестве примера можно привести не состоявшееся объединение России и Беларуси. В чем причины этого, нам не говорят. В России считают, что у Лукашенко непомерные амбиции. В Беларуси утверждают, что Россия выдвигает неприемлемые условия. По нашему мнению, решить данный вопрос можно только путем референдума двух государств. Кроме того, мы считаем, что должны быть обнародованы все разногласия между странами, чтобы общественность сама могла определить, в чем дело. Однако и без специальных знаний в этой области тут не обойтись.

Стабилизационный фонд РоссииАктуальность данного вопроса очевидна – более 2 трлн руб. на конец 2006 года. К тому же в СМИ очень много комментариев на эту тему, и порой даже экономисты достаточно далеки от понимания сути вопроса. Чем ближе к выборам, тем больше будет желающих, в лучшем случае, поговорить на данную тему, в худшем – предложить варианты расходования.

Напомним, что Стабилизационный фонд России был сформирован в январе 2004 года в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Изначальный объем фонда составлял 106 млрд руб. В соответствии с законодательством, Стабфондом РФ признается часть средств федерального бюджета, образующаяся за счет превышения цены на нефть над базовой ценой, а также за счет остатков средств бюджета на начало соответствующего финансового года, включая доходы, полученные от размещения средств Стабфонда. Он является инструментом сохранения макроэкономической стабильности в стране. Базовая величина фонда для страховки бюджета на случай ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры установлена в размере 500 млрд руб. В феврале 2006 года цена отсечения нефти для формирования Стабфонда была повышена с 20 до 27 долл, за баррель. На 1 ноября 2006 года совокупный объем Стабфонда составил 2 трлн 049,30 млрд руб., что эквивалентно 76,62 млрд. долл. В конце апреля 2006 года Премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал постановление, устанавливающее порядок управления средствами Стабфонда. Ими можно управлять путем приобретения за счет средств Стабфонда иностранной валюты в долларах США, евро и английских фунтах стерлингов и ее размещения на открытых в Центральном банке РФ банковских счетах. За пользование денежными средствами ЦБ уплачивает проценты, установленные договором банковского счета; путем приобретения за счет средств Стабфонда долговых обязательств иностранных государств, в которые могут размещаться средства фонда.

Летом Минфин приступил к размещению стабфонда на внешних рынках. В частности, часть фонда размещена на депозите в Центробанке в соотношении: 45 % – в долларах США, 45 % – в евро, 10 % – в фунтах стерлингов.

Так как вопрос всеобъемлющий, то в данном номере мы рассмотрим ниже перечисленные вопросы, понимая, что в той или иной мере мы к ним будем возвращаться.

1. Необходимость создания фонда.

2. Объем фонда.

3. Валюта накопления.

4. Инструменты инвестирования.

5. Организация по управлению средствами фонда.

Необходимость создания фонда

Еще в 2001 году на страницах журнала «Финансовый менеджмент» был поднят этот вопрос. Время шло, средства фонда увеличивались, и количество желающих их потратить возрастало. Жарких споров на эту тему нет. В период благоприятной рыночной конъюнктуры необходимо создавать резервы. Это аксиома. Бывают удачные и менее удачные периоды не только в экономике, но и в жизни любого человека, организации, семьи и т. д. Мы рекомендуем внимательно прочитать отрывок из Библии, в котором рассказывается история об Иосифе и Фараоне.

Объем денежных средств

Здесь несколько сложнее. По нашему мнению, необходимо определить уровень цен на основные экспортные товары, при превышении которых все дополнительные доходы идут в Стабилизационный фонд. Целесообразно данный уровень цен зафиксировать на несколько лет вперед. Также необходимо определить, при каких условиях будут использоваться данные ресурсы: либо, вне зависимости от уровня цен на сырьевые ресурсы, при дефиците бюджета, либо не более 10–15 % в год от общей величины финансовых ресурсов фонда. Альтернативные варианты. Другими словами, все должно быть четко прописано – что, когда и сколько, и делать это нужно именно в период накопления (более объективная оценка).

Валюта накопления

Не менее интересен и вопрос о валютных накоплениях, он тоже требует элементарных знаний по экономике.

Вариант 1. Средства накапливаются в национальной валюте. Действительно, почему бы ни аккумулировать рубли? Доходность выше, потенциал укрепления рубля налицо. Но есть нюанс. Где размещать рубли под приемлемую доходность? Единственная возможность (до 80 %) – государственные долговые обязательства.

Вариант А. Покупать на вторичном рынке. В этом случае резко снизится доходность для других субъектов экономики, и реальная доходность в национальной валюте будет еще менее эффективной, чем в настоящий момент (существенно ниже уровня инфляции).

Вариант Б. Государство дополнительно размещает заем (искусственно). Результат – увеличение внутреннего долга и расходов на его обслуживание со стороны бюджета. В конечном счете – «мертвые» деньги на счетах государственных структур и искусственное начисление дохода. Позитивный эффект для экономики отсутствует.

Вариант 2. Средства накапливаются в СКВ. (Забегая вперед, скажем, что в настоящий момент это экономическая необходимость и единственный разумный вариант из возможных альтернативных.) Одно из экономических правил (законов) – укрепление национальной валюты приводит к снижению конкурентоспособности отечественных производителей (при прочих равных условиях). Сегодня можно заявить, что положительный эффект от девальвации рубля по основным товарным позициям полностью исчерпан (углубляться не будем). Кроме того, отсутствуют предпосылки для удержания национальной валюты на существующем уровне. Другими словами, экономическая ситуация, сложившаяся в России, позволяет говорить лишь о темпах укрепления рубля, так как приток валютных средств в страну существенно превосходит отток. Цифры говорят сами за себя. Положительное сальдо торгового баланса за 2006 год – 145 млрд долл. США. По счету «движение капитала» наблюдаются лучшие результаты за всю историю страны – более 20 млрд долл. США. Спрашивается, кто будет покупать всю поступающую валюту (о рыночных механизмах валютного курсообразования необходимо забыть (подробнее – в № 1 / 2007 «Портфельного инвестора)). Ответ очевиден: ЦБ РФ. (Когда Центральный банк покупает СКВ, то увеличиваются золотовалютные резервы. Следует напомнить патриотам и «экономистам», что золотовалютные резервы обязаны быть размещены вне пределов государства.) Но не следует забывать: существует предположение, что чрезмерные закупки могут оказывать негативное влияние на инфляционные процессы (данный вопрос до конца не изучен). Соответственно, ЦБ РФ не может покупать всю поступающую в страну валютную выручку. В качестве второго основного покупателя может выступать федеральное правительство. Цель – погашение внешних займов. Третий основной покупатель – инвесторы, которые фиксируют прибыль от ранее размещенных финансовых средств (чем выше капитализация российского фондового рынка, тем больше объемы средств могут быть подготовлены к выводу из страны). Все остальные группы покупателей не имеют принципиального значения. Приток средств настолько велик (для российской действительности), что необходимы дополнительные источники спроса. Один из них – средства стабфонда. Более 30 млрд в год – существенный вклад в покупку валютных средств. В предыдущем номере журнала мы предложили еще ряд источников спроса, один из которых – перекредитование. На первом этапе перекредитование валютных займов коммерческих структур с государственным участием, на втором – всех остальных. Если бы не спрос на СКВ со стороны Стабфонда, то укрепление рубля было бы на несколько процентов выше, либо повысились риски усиления инфляции спроса, с одной стороны, и усиления дисбаланса между доходностью по безрисковым финансовым инструментам и общем уровнем инфляции – с другой. Мы уверены, что со стороны ЦБ РФ ведется постоянный мониторинг, и в случае изменения ситуации на валютном рынке возможны инвестиции в национальной валюте.