GR: Полное руководство по разработке государственно-управленческих решений, теории и практике лоббирования

§ 2 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЯВЛЕНИЮ ЛОББИЗМА

В современной гуманитарной науке в отношении лоббизма не существует одной концептуальной модели, единого подхода. Исследователь Д. Виндздор, например, признавая растущее значение данной области знаний, указывает на то, что она «остается в поисках идентичности, концептуализации ‹…› нет интегрированной или обобщающей (теоретической) структуры»[21]. В рамках данной работы мы использовали ряд известных теорий, в той или иной степени затрагивающих изучаемое нами явление. К ним, в первую очередь, относятся следующие:

● Теория групп.

● Теория плюрализма, в частности теория плюралистического представительства интересов.

● Теория корпоративизма, в частности теория корпоративистского представительства интересов.

● Теория элит.

● Теория политических сетей.

● Теория нового государственного управления и лоббизм.

● Концепция политического клиентелизма.

● Неомарксистская теория.

● Теория политической ренты.

● Теория общественного выбора.

● Теория государственной бюрократии.

Рассмотрим представленные подходы более подробно. При этом заметим, что наша задача заключается не в том, чтобы максимально исследовать каждую теорию, а также принять участие в тех многочисленных научных дискуссиях и обсуждении новых направлений, которые существуют в рамках каждой из них. Наша цель – рассмотреть, как лоббизм отражается в различных ведущих теоретических направлениях из сфер политологии, социологии, экономики, психологии и пр., а также проанализировать инструментарий, использующийся в разных подходах при анализе явления лоббизма и возможности его применения в дальнейших исследованиях.

ТЕОРИЯ ГРУПП И ЛОББИЗМ

Понятие «группа интересов» ввел в научный оборот американский ученый А. Бентли в работе «Процесс управления»[22] (1908). Под данным термином он понимал разнообразные организованные группы людей, имеющие определенные цели и выдвигающие конкретные требования перед политической властью. Политика по Бентли представляет собой взаимодействие заинтересованных групп, преследующих свои цели. Эти группы, оказывая давление на правительство, принуждают его принимать выгодные для них политические решения. Таким образом, политические решения перестают быть прерогативой только официальных институтов власти, а становятся результатом компромиссов противостоящих групп. Сами органы власти, по А. Бентли, представляют собой «официальные» заинтересованные группы, выступающие выразителями групповых интересов и деятельности, отражающие «образцы» группового поведения, которые прослеживаются в относительно стабильных формах при рассмотрении временных изменений. «Говорить о конгрессе, президенте, суде и других политических институтах как о понятиях, ничего общего не имеющих с группами интересов, – иллюзия. Данные институты по существу являются группами, деятельность которых пересекается с деятельностью других групп»[23]. Основная функция политико-административных институтов, согласно А. Бентли, заключается в определении и выражении баланса интересов посредством урегулирования конфликтов и достижения равновесия между соперничающими группами.

В своей работе Бентли детализировал уже существующий в социологии термин «группа», под которым понималась совокупность людей, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Еще Т. Гоббс, обращая внимание на значение групп в политической жизни, писал в «Левиафане»: «Группа – это известное число людей, объединенных общим интересом или общим делом»[24]. Группа характеризуется фактом осознанной принадлежности к ней и вытекающего отсюда стремления действовать в согласии с другими членами, развитым чувством групповой идентичности с остальными участниками и, возможно, наличием некоторых индикаторов формальной организации[25]. Заинтересованная группа – это более узкое понятие, которому ученый дал политическую характеристику, связав ее образование с определенными интересами в органах государственной власти[26].

Окончательно об оформлении концепции группового участия в политике можно говорить в связи с выходом в 1951 г. книги Д. Трумэна «Управленческий процесс. Политические интересы и общественное мнение»[27]. В своей работе Трумэн более конкретен в определении группы интересов. Под ней он понимает любую группу, имеющую один или несколько общих интересов и выдвигающую ряд требований к другим группам для установления, поддержания или укрепления норм поведения, которые определяются общностью взглядов данной группы[28].

По мнению ученого, группы интересов исправляют «ошибки рынка», так как невозможно создать полностью саморегулирующуюся рыночную систему. Чрезмерная безработица, перепроизводство, недостатки в законодательстве и пр. порождают создание профессиональных ассоциаций, которые, в свою очередь, воздействуя на власть, добиваются введения льготных тарифов, выделения субсидий, гарантированного минимума заработной платы. В итоге это приводит к исправлению ошибок рынка, создается необходимый баланс социально-политических интересов. По мере развития и усложнения общества потребности различных групп в нем становятся все более многочисленными и разнообразными, поэтому возникает необходимость формирования дополнительных ассоциаций для их реализации[29].

В своей работе Трумэн вводит понятие «политические группы интересов», указывая на то, что группы в большинстве случаев действуют посредством взаимодействия и влияния на власть. Зависимость групп от властных институтов обусловливается тем, что именно через власть происходит распределение ресурсов. Группы конкурируют между собой с целью большего перераспределения этих ресурсов в свою пользу. Весь политический процесс Трумэн рассматривал как борьбу групп за власть над распределением ресурсов.

Именно в этом контексте в дальнейшем стали рассматриваться группы интересов[30]. Так, например, Ф. Хэрис указывает, что группы интересов представляют собой «образования, организованные с целью оказания влияния на государственные органы власти в благоприятном для их создателей направлении», которые «характеризуются организованностью, совпадением стремлений, использованием правительственных институтов для реализации своих целей»[31]. Такого же мнения придерживается Г. Зейглер, понимая под группами интересов формальные организации, которые стремятся оказать влияние на демократический политический процесс[32].

По существу, речь здесь уже идет о группах давления, которые представляют собой группы интересов, но в их внешней динамике. Группа давления – иной, дополнительный вариант групп интересов, который можно определить как группу интересов, оказывающую давление на властные структуры. Французский политолог Р.Ж. Шварценберг, определяя группу давления как группу интересов, оказывающую воздействие на органы власти, пишет: «Нет ни одной группы интересов, которая хотя бы однажды не прибегала к оказанию давления», «любая организация может быть склонна или вынуждена оказывать какое-либо давление», варьируются при этом «частотность, размах или стиль использования давления», но «всякая группа интересов является в действительности группой давления»[33].

Другой французский ученый-государствовед М. Дюверже в своих работах не только рассмотрел внутреннюю структуру групп давления, но и систематизировал их виды, а также описал ключевые методы их воздействия на процесс принятия политических решений: «Группы давления действуют на двух различных уровнях. С одной стороны, они оказывают прямое давление на правительственные органы – кабинет министров, членов парламента и высокопоставленных чиновников. С другой стороны, они оказывают непрямое давление на общественность с целью создания общественного мнения, которое, в свою очередь, будет воздействовать на глав правительств, всегда прислушивающихся к нему»[34].

Российский политолог А. Павроз, отождествляя «группы интересов» с «группами давления», пишет: «Группа давления означает “форму действия” групп интересов, то есть “метод для поддержки или срыва определенных политических решений”». Н.Г. Зяблюк считает, что «сама по себе заинтересованная группа – это потенциальная группа давления. Реальной она становиться тогда, когда прибегает к соответствующим действиям». Политолог А.С. Фалина так разделяет два понятия: «Если группы интересов представляют собой, прежде всего, феномен социальный, то группы давления – феномен преимущественно политический, базирующийся на тех связях, которые возникают между членами группы, субъектами давления и институтами государственной и (или) политической власти»[35].

В дальнейшем в нашей работе мы будем определять два этих термина как идентичные. Группа давления – это по существу та же группа интересов, но приступившая к осуществлению активных действий по отношению к органам государственной и муниципальной власти[36] с целью законодательного или административного обеспечения своих интересов. Таким образом, группа давления – одна из ключевых форм группы интересов, так как наличие активных интересов в органах государственной власти есть определяющая характеристика такой группы. Можем ли мы говорить о группе интересов, не проводящей активные действия по оказанию влияния на власть? Можем, ведь определенная организация может иметь интересы в органах власти, но по той или иной причине не обладать необходимыми ресурсами по оказанию эффективного воздействия. Хотя мы можем предположить, что активная позиция по отношению к органам власти, которая в итоге приводит к увеличению количества благ для членов группы интересов, есть структурообразующая черта, которая говорит об эффективности работы группы интересов. В этой связи, например, такие виды групп интересов, как ассоциации бизнеса или отраслевые организации, без активных действий по отношению к органам власти не могут существовать в длительной перспективе, ведь первопричина их образования – достижение определенных результатов для своих членов в органах государственной власти.

Субъектное поле групп интересов

Для четкого определения «групп интересов» необходимо вычленить их характерные признаки, субъектный статус, которые отличали бы данный термин от других социальных групп. Для этого мы рассмотрим «узкий» (организационный) и «широкий» (функциональный) подходы[37]. Сторонники «узкого» подхода, считают, что «группы интересов» как минимум должны соответствовать следующим характеристикам:

● Группы интересов представляют собой объединения членов, связанных для защиты общих интересов. Данная характеристика означает, что какой-либо индивидуум или корпорация, целенаправленно и систематически оказывающие влияние на власть с целью реализации своего конкретного интереса, не могут быть отнесены к «группам интересов».

● Группы интересов создаются с целью достижения тех или иных целей в органах государственной власти. Таким образом, те организационные группы, для которых политическая активность не является приоритетной задачей, не могут быть отнесены к группам интересов. По этому же критерию к группам интересов не могут быть отнесены корпорации (которые создаются с целью извлечения прибыли), религиозные организации и пр.

● Группы интересов пытаются оказать влияние на власть, скорректировать принимаемые политические решения в своих интересах. При этом группы интересов не стремятся завоевать власть, в этом их ключевое отличие от партийных групп. Но это не значит, что группы интересов не делегируют своих представителей в органы государственной власти и не способствуют развитию их политической карьеры. Однако делается это ради более эффективного политического влияния и реализации своих интересов.

● По своему субъектному статусу группы интересов являются негосударственными образованиями. Таким образом, группы, формируемые внутри органов государственной власти и отстаивающие свои корпоративные интересы (например, при распределении бюджетного финансирования, государственных тендеров и пр.), не могут быть отнесены к группам интересов.

К группам интересов в таком случае можно отнести лишь некоммерческие организации, ассоциации или союзы, стремящиеся влиять на политическую власть с целью реализации интересов своих членов.

При таком подходе из объекта изучения выпадает значительное количество социальных групп, стремящихся реализовать свои интересы в органах государственной власти. К ним в первую очередь следует отнести:

● корпорации, которые в современном мире оказывают все большее и большее влияние в глобальном масштабе на политическую повестку дня;

● бюрократические (ведомственные) группы, скрепленные корпоративным интересом и зачастую реализующие свои частные интересы в политическом поле;

● политические группы в лице партий, фракционных групп, оказывающие давление и часто шантажирующие исполнительную власть с целью удовлетворения тех или иных корпоративных или отраслевых интересов.

Сторонники широкого (функционального) подхода в качестве определяющего критерия выделяют функцию группы по оказанию влияния на политическую власть, в связи с чем любую социальную группу, стремящуюся оказать такое влияние (именно оказать влияние, а не стать властью), на их взгляд, можно признать группой интересов. Так, сторонник функционального подхода А. Павроз относит к группам интересов все социальные общности, объединенные единым интересом и стремящиеся реализовать данный интерес посредством воздействия на политический процесс без прямого завоевания и осуществления государственной власти[38]. Дж. Уилсон по поводу включения в состав групп интересов корпораций выражает мнение, что необходимо ответить положительно на вопрос о том, «следует ли нам сделать вывод, что любая организация, которая в той или иной мере стремится воздействовать на государственную политику, должна считаться заинтересованной группой», так как узкое определение групп интересов, в котором в данную категорию не включается крупный бизнес, на его взгляд, представляет собой «ненормальное и нежелательное явление»[39]. Ч. Линдблом, в связи с рассмотрением расширения состава групп интересов до представителей бюрократии, отмечает, что «исследования заинтересованных групп обнаруживают, что государственные чиновники, их ассоциации, департаменты или агентства также играют роль групп интересов. Трактовка государственных чиновников как членов заинтересованных групп встречает сопротивление. Но если отвлечься от терминологических споров, то станет ясно, что активность официальных лиц или организаций, предназначенная повлиять на политику, часто весьма похожа на деятельность частных заинтересованных групп»[40].

Таким образом, в рамках широкого подхода к группам интересов относят всех тех, кто оказывает организованное воздействие на власть, в том числе это: религиозные организации, корпорации, а также политические группы, реализующие свои корпоративные (не связанные с завоеванием политической власти) интересы и т. п.

Выводы

В дальнейшем в работе мы будем использовать именно широкий (функциональный) подход к группам интересов (давления). Данный подход выбран потому, что он позволит более цельно определить ключевых субъектов представленной работы – лоббистов – и провести в итоге соответствующие сопоставления. Таким образом, к группам интересов (давления) мы будем относить все социальные общности, объединенные единым интересом и стремящиеся реализовать данный интерес посредством воздействия на политический процесс без прямого завоевания и осуществления государственной власти. Это значит, что к группам интересов мы, помимо традиционных субъектов, таких как некоммерческие организации, ассоциации или союзы, будем также относить корпорации, бюрократические и партийные группы, реализующие свои корпоративные (не связанные с завоеванием политической власти) интересы. Относительно последних следует сделать ряд принципиальных замечаний.

Корпорация – это коммерческая организация, основной целью которой является осуществление экономической деятельности (производственной, торговой, посреднической, финансовой, страховой или иной) и созданная для получения прибыли. Несмотря на это определение, с ростом численного состава коммерческой организации и ее влияния на общегосударственные экономические показатели, выражающиеся, как правило, в значительных налоговых платежах в государственный бюджет, корпорации со всей очевидность начинают вести себя как классические группы давления. Через соответствующие структурные подразделения они оказывают значительное влияние на государственную политику, формирование федерального законодательства, решения исполнительной власти, структуру государственных заказов и пр. Данная роль корпораций обусловлена, с одной стороны, их значительным влиянием на экономику страны, а с другой – в силу масштаба их деятельности – прямой зависимостью от практически любых решений в области экономики, которые разрабатываются в органах государственной власти. Последнее вынуждает их для сохранения эффективности принимать активное участие в формировании государственной повестки дня[41]. Особая роль корпорации в политическом процессе привела к возникновению «политической теории фирмы», базовый принцип которой заключается в том, что корпорации имеют возможность непрямого политического влияния, в том числе поддержки карьеры политиков и прочих видов поведения, пограничных с коррупцией, но полностью легальных[42].

Конечно, можно утверждать, что не всякая корпорация является заинтересованной группой. Теоретически можно предположить такую ситуацию, отрасль, внутреннюю корпоративную политику и пр., когда крупная компания целенаправленно не вступает в коммуникации с органами публичной власти. Однако такую ситуацию следует рассматривать как исключение из общей тенденции, и в дальнейшем она будет выноситься нами за рамки данного исследования.

Политические группы в данном контексте – это временные или постоянные, объединенные общим корпоративным интересом объединения политических деятелей (или институтов), оказывающие воздействие на выработку итоговых государственных решений в своих узких корпоративных интересах. В связи с данным определением наиболее показательными субъектами политических групп являются бюрократические, законодательные и региональные группы давления. Рассмотрим их подробнее.

1. Бюрократические группы давления – временные или постоянные, связанные общим корпоративным интересом объединения должностных лиц публичной власти, оказывающие воздействие на выработку итоговых государственных решений в своих узких корпоративных интересах. К типичным причинам появления бюрократических групп влияния, на наш взгляд, можно отнести:

a) неоднородность государственного интереса, в результате чего ведомства, движимые своим собственным корпоративным интересом, пытаются повлиять на итоговое государственное решение (часто вступая в ведомственные коалиции), в итоге вырабатываемое в результате компромисса на президентском, правительственном или парламентском уровнях;

b) борьба за ведомственное финансирование, часто во время разработки государственного бюджета;

c) борьба за перераспределение власти (полномочий) среди ведомств, часто в процессе формирования правительства.

К показательным представителям бюрократических групп давления относятся ведомственные группы давления, официальные представители правительства, президента, федеральных органов государственной власти в палатах парламента, сопровождающих нормотворческий процесс представляемых ими институтов и т. д.

2. Парламентские группы давления – временные или постоянные, связанные общим корпоративным интересом объединения депутатов парламента (их аппаратов), оказывающие воздействие на выработку итоговых государственных решений в своих узких корпоративных интересах. К типичным представителям такого рода групп относятся разнообразные депутатские группы, межфракционные депутатские объединения, собранные по отраслевому или земляческому признаку.

3. Региональные группы давления – временные или постоянные, связанные общим корпоративным интересом объединения должностных и законодательных лиц субъекта федерации, оказывающие воздействие на федеральные органы государственной власти в своих узких корпоративных интересах. К типичным представителям такого рода групп относятся официальные представители регионов на уровне федерации, в том числе члены Совета Федерации и региональные (или курирующие регион) депутаты Государственной Думы.

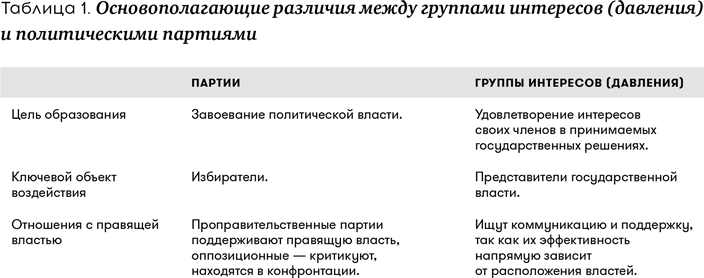

Политические партии. Важный вопрос, разделяющий представителей организационного и функционального подходов, – допустимо ли рассматривать политические партии как один из видов общественных объединений в качестве групп интересов? Ведь политические партии, как и любые общественные объединения, выражают интересы определенных социальных групп и стремятся реализовать эти интересы в принимаемых государственных решениях. Политолог А. Павроз пишет по этому поводу: «В современных обществах политические партии, занимая позицию посредника между обществом и государством и осуществляя функцию агрегации интересов (т. е. согласования и соединения политических требований индивидов и групп в партийные программы), оказывают существенное (в некоторых случаях и доминирующее) влияние на процессы выработки государственной политики»[43].

Вместе с тем группы интересов также агрегируют интересы общества и оказывают воздействие на власть. Разница между ними заключается в том, что определяющей целью для политических партий является завоевание власти, а для групп давления – реализация в принимаемых властью решениях своих интересов. В этой связи Дж. Уилсон определяет две ключевые характеристики «групп интересов» – это «независимость от государства или политических партий» и «стремление влиять на государственную политику», формально оставаясь вне политической власти[44]. Именно в этом Дж. Ла Паломбара, М. Вайнер видят принципиальное отличие между партиями и группами интересов: группы интересов не претендуют на непосредственное осуществление государственной власти, в то время как партии представляют собой организации, цель которых – «захватить и удерживать власть», а не только «влиять на осуществление власти»[45]. Между тем английский политолог Гр. Джордан справедливо замечает, что партии и группы интересов, с точки зрения их функциональных и организационных особенностей, нередко перевоплощаются друг в друга. Он полагает, что дефиниции «партии» и «группы интересов» должны частично совпадать, пересекаться, накладываться друг на друга, так как они – не суть дискретные явления[46].

По нашему мнению, политическая партия – особая общественная организация (объединение), непосредственно ставящая перед собой задачу овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Очевидно партии – это более сложные, многоплановые общественные структуры, чем группы давления, их система мотиваций более разнородна. Создаются они для завоевания и реализации власти, таким образом, партии действуют в интересах значительной части населения с целью расширить свое членство и в итоге получить поддержку на парламентских выборах. Стремясь к завоеванию политической власти, партии выдвигают политические лозунги и программы, оппозиционные партии резко критикуют власть, находясь с ней в конфронтации. Группы давления, напротив, стремятся найти поддержку своих идей у власти, а их эффективность часто напрямую зависит от содействия и расположения властей.

Реализуя свои политические программы, партии, в отличие от групп давления, вынуждены заниматься политикой: находить компромиссы, соотносить свои действия с государственными задачами, интересами других политических и социальных групп. Партиям прежде всего необходимо иметь в виду то, насколько продвигаемые ими идеи привлекательны для большинства населения, не вызовут ли они общественного сопротивления и недовольства. Таким образом, партии, стремящиеся к максимальному поиску общественного компромисса, артикулируют и агрегируют интересы далеко не всех социальных групп общества. Группы давления как раз и восполняют этот недостаток. Не ставя своей задачей завоевание государственной власти, не находясь в такой существенной зависимости от общественного мнения, они могут сосредоточиться на реализации своих конкретных корпоративных задач. Систематизируем выделенные различия в представленной ниже таблице 1.

Однако, находясь в разных системах координат, в ряде случаев группы давления и партии могут привлекать друг друга для реализации своих интересов, вступая в коалиции по взаимовыгодным вопросам. Нам представляется, что существуют многочисленные случаи (не связанные с уставными целями партии, с завоеванием политической власти или расширением электоральной базы и пр.), когда партии начинают вести себя как типичные группы интересов (давления). Такие формы действия политической партии, реализующей в политическом поле свои (или чужие) корпоративные (не связанные с завоеванием политической власти) интересы мы будем называть «партийная группа давления». Рассмотрим показательный пример.