Полное собрание сочинений. Том 4

Но вытеснение ещё не значит полное нивелирование гуманитарного пути. Уже сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что гуманитарный подход в этой области значительно проще естественного. Зачастую же (а особенно для решения практических задач) большая точность и не требуется. Точно так же, как инженер в своих расчётах пользуется упрощённым законом Ома (даже без учёта ЭДС самоиндукции этого в 99% случаев вполне достаточно), а не сложнейшими математическими и физическими расчётами, хотя таким методом решение и было бы более точным. Подход гуманитарных наук вообще вряд ли когда совсем исчезнет. Но приоритет, со временем, отойдёт именно естественнонаучному подходу. А то, что сейчас сплошная неточность – так это простительно, ибо так и сейчас иное и невозможно.

На этом можно было бы и закончить, если бы я был добрым и последовательным учёным. Я же вижу себя не очень хорошим философом, а потому без расшвыривания камней по чужим огородам обойтись не могу. А потому напоследок приведу наиболее веские (и популярные) доводы в пользу вопиющего дуализма естественных и гуманитарных наук. Итак:

1)

Различны предметы. Но этот критерий чисто номинальный. Как уже было отмечено, если делить только по предмету, то возникает жуткая путаница (например, зоопсихология и физика головного мозга), а потому говорить здесь о какой-то существенной разнице или несовместимости невозможно.

2)

Различна методология. Конечно, герменевтика (например) в естественных науках – это, как минимум, странно. Да и физик не будет совать опросный лист в ядро атома. Но это всё совершенно не принципиально. Каждая наука, помимо общей, имеет и свою специфическую методологию, и это никак не есть критерий такого глобального деления.

Помимо этого, методологии здесь различны ещё в одном смысле: гуманитарии в подавляющем большинстве случаев имеют дело с наблюдением, в то время как естественники с экспериментом. Безусловно, это больше/меньше было бы нам безразлично, если бы не одно «но»: как следствие, такой критерий закона, как повторяемость, проверить в гуманитарных науках очень и очень сложно, не говоря уже о корректном проведении эксперимента для проверки этой повторяемости. Но сложно – не значит невозможно. Просто нет у нас ещё соответствующего и разрешенного оборудования, да и опыты над людьми нельзя ставить. Но это всё вопросы прогресса техники и вопросы этики, которые на критерии уж никак не тянут; принципиально, опять же, разницы нет. Да и в естественных науках, например метеорология, разве здесь не столь же мало повторяемости, как и в науках гуманитарных? Так что же, значит погода – это социальное явление? Как видите, никакой это не критерий.

3)

Общество и психику можно описать только вероятностными законами. Об этом говорилось.

4)

Общество – система очень сложная. Несмотря на всю популярность данного довода, вообще непонятно, что он доказывает. Ну да, общество – система очень сложная, и что? Атом тоже не самая простая вещь в мире. Да и (повторяюсь) – сложно не значит невозможно.

5)

Общество (человек) есть система саморазвивающаяся. Это «саморазвитие» – понятие настолько пустое, что просто диву даешься, откуда в мире столько попугаев? Никакого стоящего определения развития нет, но о саморазвитии говорят так, как будто это самое четкое понятие в мире. А то, как это саморазвитие зачастую понимается, так это и кипение есть саморазвитие пузырьков. Впрочем, это безобразие я ещё покритикую в «дополнениях».

6)

Гуманитарная проблематика гораздо ближе человеку. Ну да, где дешевле колбаса – на рынке или в магазине – мне, конечно, гораздо ближе, и заботит значительно больше, чем вопрос о количестве спутников Урана. И что из того? А для кого-то эта колбаса что шла, что ехала, а вот за достоверную информацию о спутниках Урана этот человек глотку всем перегрызет и жизни собственной не пожалеет. Это чисто субъективный критерий, который хотя теоретически и может стать объективным (в смысле всеобщем), до такого уровня ещё не дорос. А выдавать какое-то личное мнение из области морали за Могучий критерий… Это, по меньшей мере, неправильно.

7)

Гуманитарные науки должны привносить в общество гуманизм. Несмотря на весь романтизм такой критерий очень даже популярен (в основном среди бабушек – историков философии). Т.е., надо думать, если выяснится, что человеком движет, например, одна зависть, об этом нужно умолчать, сказать же: «Сегодня было открыто то чувство, которое движет человеком – это любовь». Тогда гуманитарные науки не есть

науки

(ибо ни о какой истинности здесь речи не идет; истина здесь то, что гуманно), а есть некий вид морали (по части воспитания). Таким образом, данным критерием мы просто нивелируем гуманитарные дисциплины, но тогда о каком

критерии

может идти речь? Наука-то получается одна – естественная. Абсурд? Абсурд.

8)

В гуманитарных науках гораздо больше творчества, чем в естественных. Под творчеством при этом понимается не иначе как привнесение в теорию собственной субъективной точки зрения. Конечно, здесь творчества больше, ибо меньше точности; есть, где разгуляться. Но точность – это явление приходящее: вчера она была низкой, завтра будет высокой и т.к. гуманитарные науки достаточно молоды, то никуда им от этого творческого компонента, в настоящий момент, не деться. Но это ведь ещё совсем не говорит о какой-то там пропасти. Просто по самой своей основе естественные науки строже и точнее, но, в тоже время, не более того.

И т.д., и т.п.

Итак: вся разница между естественными и гуманитарными науками лишь в подходе к проблеме, в уровне решения проблем, в отправной точке решения. Это, конечно, привносит определённые нюансы к познанию, но не более того. Выше погрешность, сложней доказать теорию, какие-то специфические методы или сложности… Принципиальное различие одно, и я вам его показал. Всё прочее – наука едина.

Истина. Критерии истины

Мы ответим на вопросы «Что?», «Где?», «Зачем?» и «Как?» (на вопрос «Когда?», т.е. исторический экскурс, не отвечаю, т.к. нет у меня стоящих дипломников). Тем самым мы разобрались с тем, что это за штука такая – наука. Дальше – больше. Науку, как вид деятельности, легко представить в следующих моментах: назначение науки (в общественном смысле – польза, в личностном – самоутверждение) и практика науки, которую так же можно обозначить двояко: как поиск истины и как привнесение открытой истины в массы. Но применение – это вопрос десятый, главное же – истина.

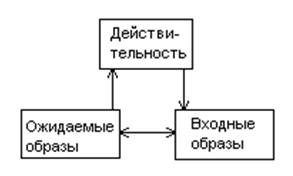

Здесь я буду банален до крайности: истина – это соответствие знания действительности. Или, если говорить предвзято: истина – это соответствие полученных при воздействии на действительность образов ожидаемым образам. Почему так сложно? Естественно, что мы не можем сказать, соответствуют ли наши образы собственно действительности, ибо о действительности мы можем судить опять же только по образам. Т.е. картина здесь следующая (рис. 4).

Рис. 4

Говоря другими словами: если нижние квадраты соответствуют друг другу, то мы говорим, что наше знание истинно. Только так и никак иначе. Впрочем, ничего нового и глобального я тут не сказал, это всё давно уже известно и приводилось здесь лишь с той целью, что надо же ведь как-то и свою мысль обозначить. Но, для пущей наглядности, далее я буду пользоваться первой формулировкой определения истины, ибо, что за ней стоит – ясно, а звучит проще.

Тут, конечно, возникает мучительный вопрос: если мы имеем дело только с образами, как мы можем говорить о действительности? Человек невнимательный при прочтении первой части данного эссе (и особенно первых глав) пренепременно задастся таким вопросом. Но, если мы принимаем ту самую первую конвенцию (а если вы её до сих пор не приняли, тогда вообще удивительно, как вы дочитали до этого места), всё сразу становится на свои места: есть «Я» есть «Не-Я» [конвенция] есть мир есть истинное или неистинное его представление (т.е. есть истина), и только верификация скажет нам, где правда, а где ложь.

Да, если мы утверждаем, что истина – это соответствие знания действительности, то проверить, истинно ли наше знание или нет, можно только через верификацию. Расписывать всю эту процедуру я считаю излишним, т.к. верификация сама по себе уже неоднократно расписывалась во всевозможных учебниках, и нового я здесь вряд ли чего скажу. Другое дело оправдать верификацию… Но об этом в следующей главе. Нам же интересно иное, а именно – вторичные критерии истины (в данном случае истинности теории), ибо если не отсеять последние, очень даже может получиться путаница или и вовсе неверное понимание написанного. К таковым относятся следующие критерии: внутренняя непротиворечивость; логичность; простота; польза; красота; непротиворечивость существующей картине мира. Вы спросите, почему эти критерии вторичны? Да потому что они от человека, а не от действительности. Действительному положению вещей безразлично, как мы мыслим (логика хоть и истинна сама по себе, всё же имеет достаточно размытые границы и множество оговорок, а потому на логичность всё же следует посматривать с опаской), какие у нас уже есть теории, нравится ли нам новая правда, считаем ли мы её красивой… Всё это если и может служить критериями, то только как дополнения, «для пущей важности», но без верификации все они и гроша ломаного не стоят. Теперь по порядку.

Внутренняя непротиворечивость теории – один из немногих критериев заслуживающих внимания. Действительно, если даже теория строится на совершенно истинных посылках и выводит, в конце концов, истину, она всё же может в своих построениях противоречить тем или иным своим же тезисам, что означает истинность выводов теории, но не истинность самой теории. Противоречивость же теории подразумевает противоречивость бытия, что невозможно. Потому этот критерий очень даже имеет право на существование, а порою и вовсе является необходимым.

То же самое и логичность. Если теория не логична (внутренне, само собой), то она не может быть истинной просто потому, что она (эта теория) не соответствует логике вещей. Ведь человеческая логика (её самые общие законы) есть не что иное как отражение логики того мира, а значит, нарушая логику человеческую, мы, тем самым, противоречим логике мира, что, в свою очередь, означает неистинность. Но, как уже было сказано, критерии эти вторичны на том основании, что если даже теория логична и внутренне непротиворечива, она всё же может не соответствовать действительности и верификация по-прежнему остается королем положения.

С другими же вторичными критериями всё обстоит куда смешнее.

Простота. Специальная теория относительности проста? Вряд ли кто скажет, что это простейшая теория. Так что же, значит, она ложна? Отнюдь. Впрочем, всё даже проще. Простота или сложность – это субъективное мнение. Для меня, например, дифференциальное исчисление очень сложная и непонятная вещь, но вряд ли так же думает какой-нибудь доктор математических наук. Следовательно, теория может быть хоть простой, хоть сложной, действительности сие безразлично, т.е. истинность её от этого никак не изменится. Но если такой критерий ничего не говорит ни об истинности, ни о ложности, то какой же это тогда критерий?

Эстетичность – ещё интересней. Эстетика (как взгляд, оценка) есть вещь настолько субъективная, что выдавать её за какой-то всеобщий критерий, как минимум, неразумно, а тем более оценивать таким критерием какие-то всеобщие теории. А потому, и разговаривать здесь не о чем.

Полезность – сложнее. Действительно, смысл существования науки в её пользе и если её нет, то какая же это наука? Но польза – это дело наживное. Сегодня от этой теории пользы, как от козла молока, а завтра на ней будет строиться новая техническая революция. Тем более неправильно говорить о пользе, как о критерии. Какое-то знание (здесь не обязательно научная теория) может быть хоть трижды бесполезно, но при этом полностью соответствовать действительности. Но может ли приносить пользу неистинное знание? Как ни странно, но может. К примеру, известен эксперимент, когда больным давали обычную воду (или что-то ещё не менее бесполезное), и они выздоравливали. Т.е. знание (больных) неистинно, но польза есть. Отсюда, и польза как критерий, пусть и вторичный, также не имеет смысла; отталкиваясь от полезности, ничего об истинности/ложности мы сказать не можем.

Что мы видим в итоге? Последние из рассматриваемых мною критериев имеют одно общее: они все субъективны. Субъективность же, что очевидно, в принципе не может служить всеобщим критерием (т.е. критерием истины, т.к. истина по определению всеобща). Работают только те критерии, которые строятся на каких-то своих теориях (а, следовательно, они сами по себе всеобщи), а это только внутренняя непротиворечивость и логичность. И хотя они, тем не менее, от человека, всё же здесь имеется прямое отношение к действительности, а значит, такие критерии могут жить.

Но то, что мы сказали, что есть истина, и как её проверить – это ещё полдела. За этим разбирательством сразу следует целый ряд вопросов, которые, как ни крути, а решить надо. Во-первых, коли мы уж говорим, что истина поддается верификации, мы должны оправдать саму верификацию, ибо в Кругу философском она не очень-то в чести. Далее, мы должны расставить точки над «i» в плане обозначения истины, т.к. и здесь таится немало подводных камней. Потом мы скажем об истине абсолютной и относительной. И наконец, как итог, рассмотрим истину в динамике, т.е. развитие истины. Только тогда мы будем знать об истине всё.

Верификация

Вопрос: «Но верификация ведь сама по себе не истинна, она не логична, противоречит логике, как же с помощью неистинного критерия можно проверять на истинность?». Неправильный ответ: «С помощью верификации нельзя утверждать, что истинно, а что нет; данный критерий следует отбросить». Безусловно, такое решение проблемы не лишено основания, но так вы за голой теорией не видите правды жизни, так что, уж будьте любезны, выслушайте правильный ответ.

Верификация, для тех, кто не в курсе, это проверяемость какого-то положения, теории практикой и верифицировать – значит проверить на практике. Но это так, к слову. Что же, по сути, есть верификация? Это проверка правильности (соответствия действительности) или неправильности какой-то теории по единичным наблюдениям. Т.е. на основании конечного числа наблюдений мы простираем данную теорию на бесконечное число таких наблюдений. Но кто сказал, что полученная верификация не есть случайное стечение обстоятельств, или что таковое будет наблюдаться всегда и везде? Да пусть этих наблюдений будет хоть миллион миллиардов, это всё равно конечное число, и кто даст 100% гарантию, что в миллион миллиардов первый раз наблюдение будет соответствовать теории? Верификация – это то же самое, что, видя десять белых холодильников, говорить, что все холодильники белые. Это есть не что иное, как полная индукция (не надо аплодисментов, до этого не я додумался), и как бы не исхитрялся Бэкон или Милль, полная индукция так и остается, собственно, полной индукцией, со всеми вытекающими отсюда выводами. Наука логика на полном основании считает данный вид индукции недееспособным; на нем, по идее, действительно нельзя строить никакие умозаключения. Однако, именно на такой индукции, по сути, строится вся наука, и строится очень даже неплохо, так как же так? Попробуем разобраться.

Полная индукция на практике означает то, что любое положение или теорию можно принимать только с некоторой вероятностью. Т.е., вместо того, чтобы говорить, что раз уж десять холодильников белые, то все холодильники белые, мы должны сказать: если десять холодильников белые, то, скорее всего, и все холодильники белые. А если ещё точнее и грамотнее, то … с вероятностью 90% (например) все холодильники белые. Но как оценить эту вероятность? А никак. Данная задача оказывается совершенно невыполнимой по той простой причине, что здесь нужно знать какое-то «опорное», абсолютное значение (неважно какое), от которого мы будем отталкиваться при расчете так необходимой нам вероятности, мы же этого на данный момент знать не можем. А если узнаем? Но тогда, раз мы, тем самым, знаем всё (ту самую конечную абсолютную циферку), то какая уж тут может быть вероятность? Это уже стопроцентная уверенность. Т.е., либо мы не можем оценить вероятность, либо нам просто оценивать нечего. Третьего не дано.

Таким образом, вероятность истинности теории есть понятие сугубо теоретическое и к практике прямого отношения явно не имеющее. Более того, получается, что и верификация… Да, верификация сама по себе не истинна, но, повторю ещё раз, не истинна абсолютно. Она есть истина относительная, ибо в ней заключена вероятность. Тот подход, что истина – это только абсолютная истина – он не верен. Относительная истина тоже истина, хотя и с вероятностью, но ведь порою, в сугубо прагматичных целях (а то – всякая цель науки), эту вероятностью можно и проигнорировать. Главное мерило науки – польза, а польза означает практика. Эта вероятность (вероятность истинности верификации) оказывается столь велика, что ею, в общем-то, можно пренебречь, сочтя её за абсолютную уверенность: закон Ома не вероятно истинен на 99,999%, а абсолютно истинен (в некотором приближении). И если когда-то он перестанет работать, что ж, будем искать причины и придумывать новый, а сейчас, коли он не просто работает, но ещё и всех устраивает, а также приносит сочные плоды, зачем мы должны от него отказываться? Теория теорией, а практика практикой. Поэтому, вся эта полная индукция практически себя оправдывает и бежать от нее, на данный момент, смысла не имеет. Тем более, вспомните ещё раз назначение науки: лучшая приспособляемость. Всё, что на пользу данной цели, то и хорошо. Верификация же полезна, следовательно, она оправдывает себя. А то, что когда-то, где-то закон может и не сработать… Ничего страшного, придумается новый. Да и в чисто теоретическом плане верификация состоятельна. Но состоятельна не абсолютно, а относительно. Как истина относительная, которая, ясное дело, вовсе не есть ложь, как думают некоторые.

Но что, в таком случае, делать с моей теорией? Тут я, со своим гносеологическим оптимизмом, по-видимому, должен как-то оправдываться.

Верификация была, есть и будет единственной верной и безошибочной проверкой теории на истинность. Но как возможно абсолютно достоверное знание, если теория может быть верна только с какой-то вероятностью? Да, полная индукция логически несостоятельна, но ведь неполная-то очень даже состоятельна. Каждый из десяти холодильников белый, следовательно – все десять холодильников белые. Т.е., если выборка будет охватывать всю группу, то это уже индукция неполная, а значит очень даже работающая и логически дееспособная абсолютно. Тем самым, я хочу сказать, что верификация только тогда станет истинной абсолютно (сама по себе), когда она станет неполной индукцией.

Тут мы наталкиваемся на некий дуализм. Одно дело, когда какая-то теория действует, как бы только в пространстве, безотносительно времени. Например, положение, что все деревья сейчас (конкретика не важна, я просто показываю суть) зеленые, можно верифицировать как неполную индукцию в том случае, если мы осмотрим каждый росток на нашей планете. Выборка, тем самым, становится равной самой исследуемой группе, и индукция становится неполной. Другое дело, если мы говорим, что деревья всегда зеленые. Тут уже проблема: а кто сказал, что через год не вырастет синее дерево? И как же нам теперь обосновать возможность неполной временной индукции? Придется удариться в фантазирование.

Такая индукция станет неполной только в том случае, если мы сможем со 100% вероятностью предсказать сколь угодно отдаленное будущее и прошлое. Тем самым, однозначно зная прошлое, настоящее и будущее, мы можем говорить о верификации, как о полноценной и вневременной неполной индукции, ибо тогда мы будем знать все наблюдения, которые только могут быть. Возможно, это только в случае абсолютно точного знания о мире, которое, впрочем, как видно из предыдущей части, теоретически вполне может быть (хотя и практически вряд ли). Т.е., мы видим достаточно интересную картину: проверка теории на истинность будет только тогда сама истинна, когда проверяемая теория будет абсолютно истинна. Но ведь теория может быть абсолютно истинной? Может. Значит и верификация может стать логически совершенно непротиворечивой, так что и теоретически она (верификация) оправдывает себя. Оправдывает она себя и практически, как показывает сама жизнь, так что же тогда плохого в этой самой верификации? Одни плюсы, пусть и не вопиюще яркие.

И в заключение обмолвлюсь об истории, как науке, казалось бы, верификации не поддающейся в принципе (ее объекты исследования уже нельзя наблюдать). Но в чем же проблема? Никто ещё не отменял косвенные наблюдения, а различного рода документы, находки, народный фольклор, в конце концов, разве это не косвенные показатели? Их-то мы можем наблюдать и проверять. Другое дело, что здесь очень сильно влияет интерпретация, т.е. субъективный фактор. То, что Дилтей или Зиммель считали, что историк должен «пропустить через себя» историю – это неверно. Как считают многие, это уже не история, а психология, хотя и тесно связанная с историей. Ведь, извините меня, верификация – это одно, а субъективность уже совсем другое. То же самое, кстати, относится и вообще ко всем гуманитарным наукам. В последних очень уж велико влияние субъективности исследователя, а именно она (эта субъективность) создает иллюзию, что верификация здесь не работает. На самом деле нужно просто верифицировать по всем правилам, а не додумывать там, где проверить проблематично (или лень, или красивее хочется, или интересней, или…). Так что верификация, как ни крути, а работает всюду, являясь замечательнейшим критерием нашего знания. И пусть все эти измышления звучат, может быть, слишком сложно (в плане оправдания верификации), но… ведь так оно и есть. По–моему, и ежу понятно, что чтобы проверить, соответствует ли теория действительности (истинна ли она), нужно… проверить, соответствует ли она действительности, т.е. верифицировать (уж извините за тавтологию). Ведь правда?

Обозначение истины

Речь пойдёт о различного рода лингвистически-семантических барьерах в обозначении истины и о приближённом к этому субъективном идеализме. На это я скажу следующее: какой бы корявый и ржавый ни был знак, обозначающий перекресток, перекресток за ним всё равно есть. Теперь подробнее.

Я ни в коем случае не отрицаю, что лингвистические преграды существуют, и что они мешают как в поиске, так и в обозначении истины (или вообще любого знания). Но о чём это говорит? Только о сложностях и ни о чём больше. Здесь нужно уяснить одну достаточно простую вещь. Есть мир «вещей-в-себе» и мир «вещей-для-нас»; они относятся друг к другу как предмет к имени. Мы оперируем не предметами (в голове у нас нет ни стульев, ни столов), а именами, т.е. знаками. Преобразование предмет → знак, конечно, несет в себе какую-то ошибку (об этом я уже говорил неоднократно), но разве можно утверждать, что если неточен знак, то и сам предмет «неточен»? А ведь так и утверждается. Утверждается, что все наши теории не идут далее знаков (слов), за ними нет действительности, ибо мы оперируем одними знаками (хотя это – само собой). Следовательно, мы ничего не знаем о действительном мире. Спрашивается, ну и что, что мы оперируем знаками? Знаки же есть не совершенно особенный, изолированный мир, а мир, строящийся на мире «вещей-в-себе» и являющийся его, по сути, отражением (пусть и несколько искаженным) в иной форме. Если же мы утверждаем, что «щи отдельно, а мухи отдельно», что кроме знаков никакого мира нет, то это уже просто-напросто субъективный идеализм, который, как я уже говорил, совершенно несостоятелен. Последовательный же субъективный идеализм может привести только к солипсизму и тогда вообще нельзя говорить ни о какой истинности или неистинности. Таким образом, из того, что у нас в голове не стул, а образ стула, нельзя утверждать, что тем самым самого стула нет или, тем более, что он, тем самым, уже не имеет ничего общего со стулом как «вещью-в-себе».