Дело Мансурова. Империя и суфизм в Казахской степи

Появлению этой работы во многом способствовала помощь наших коллег. Прежде всего мы выражаем свою благодарность Ульфату Абдурасулову, Норихиро Наганаве, Кертису Мерфи, Ариане Саджет, Никколо Пьянчолле, Светлане Ковальской и Джеймсу Бейли за полезные советы и рекомендации, которые позволили критически переосмыслить отдельные теоретические положения книги и пересмотреть содержание ее некоторых разделов. Болат Жанаев и Сергей Любичанковский оказали нам ценное содействие в ходе архивных изысканий.

Значительная часть работы была выполнена на базе Института иранистики Академии наук Австрии. Мы признательны руководству и научным работникам этого учреждения за плодотворное сотрудничество, помощь и интерес к нашему проекту. Большую роль в подготовке книги сыграл грант австрийского научного фонда (Joint Excellence in Science and Humanities Program), который обеспечил нас необходимыми ресурсами для организации исследовательской деятельности.

Глава 1

В плену иллюзий: имперские стереотипы о суфизме и их альтернативы

Дервиши, святые, лжепророки: колониальные категории и их фрагментарность

Сталкиваясь с такими религиозными фигурами, как Мансуров, чиновники зачастую не могли объяснить причины их невероятной популярности и высокого авторитета среди самых разных слоев населения. Такие трудности порождали череду поверхностных и тенденциозных суждений, которые экстраполировали господствовавшие в имперском дискурсе стереотипы о суфизме на сложные региональные контексты. Дервиши в этом плане были, пожалуй, наиболее ангажированной категорией. Многих путешественников, писателей и поэтов, посетивших Крым45 и Кавказ в конце XVIII – начале XIX века, вдохновлял вид убогих и в то же время харизматичных дервишей: творческих людей пленяла и очаровывала таинственная восточная экзотика46. Суфизм в этой перспективе ассоциировался с изящной поэзией, духовностью, философией и др. Однако, покидая интимные уголки своих творческих грез и переживаний, эти люди, будучи офицерами и чиновниками, могли без сожалений принимать участие в преследованиях религиозных чудаков и безумцев и расправах над ними47.

Размышляя об особенностях экзотизации и маргинализации дервишей, мы не должны забывать, что общественный и политический дискурс того или иного времени не всегда мог совпадать с ориенталистским восприятием, будоражившим воображение интеллектуалов и путешественников. Внимание властей зачастую было отвлечено на проблемы, представлявшиеся куда более важными, чем попытки понять и проанализировать степень угроз, якобы исходящих от мусульманских мистиков. Поэтому, разрабатывая проекты кодификации обычного права кочевников, чиновники не придавали большого значения изучению влияния шариата на адат, следуя за популярными в то время представлениями о том, что казахи являются «поверхностными мусульманами»48.

Ситуация с восприятием дервишей могла измениться в любой момент. Причиной этого были не только амбициозные поступки отдельных чиновников, одержимых исламофобскими настроениями, но и факторы более глобального характера – например, резонансные внешнеполитические события, такие как вооруженное сопротивление населения Алжира французскому завоеванию страны в 1830–1840‑е годы. Это антиколониальное движение возглавил влиятельный суфийский шейх ‘Абд ал-Кадира ал-Джазаири (1808–1883)49. Реакция на эти события привела к появлению во французских политических словарях этого времени понятия «мусульманский фанатизм»50. Власти Российской империи не остались в стороне от происходящего51. Так, 18 февраля 1836 года император Николай I утвердил Положение Комитета министров «О воспрещении принимать дервишей в подданство России». Характеризуя дервишей в качестве фанатиков, проводящих жизнь «в бродяжничестве и обмане» и «выступающих против правительства и христиан»52, нормативные акты первой половины XIX века вместе с тем ничего не говорили о других представителях суфизма – членах орденов, ишанах и шейхах, имевших своих учеников и значительное движимое и недвижимое имущество. Это свидетельствует о том, что категоризация и политизация определенных религиозных фигур, связанных с суфизмом, не была как-то последовательно выражена и носила спонтанный характер.

Коканд. Дервиши. Сарты. Фото Н. Ордэ, 1880‑е годы. Источник: Прищепова В. А. Иллюстративные коллекции по народам Центральной Азии второй половины XIX – начала ХX века в собраниях кунсткамеры. СПб., 2011. С. 193

Отсутствие специального закона, регламентировавшего деятельность ишанов, шейхов и других мусульманских мистиков, конечно, не означает, что их активность беспокоила чиновников в гораздо меньшей степени, чем дервишей. На всем протяжении XVIII столетия имперские власти пытались усмирить разные антиколониальные движения, вспыхивавшие в Поволжье и на Северном Кавказе. Не обладая достаточными ресурсами (хорошо подготовленными переводчиками) для того, чтобы проверить качество поступавшей информации, чиновники были убеждены, что во главе таких выступлений стоят харизматичные религиозные лидеры, которые в имперском политическом лексиконе именовались не иначе как «святые», «лжепророки», «лжеучителя» и др. Вся эта риторика, как показывают некоторые исследователи, не была ориентирована на поиск различий и прояснение специфики деятельности тех или иных представителей суфизма. В различные времена и в различных контекстах ишаны, шейхи и «лжепророки» могли представляться фигурами одинаково опасными для империи и ее порядков53. Проиллюстрируем сказанное с помощью нескольких примеров. Так, в 1707–1711 годах одним из лидеров Алдар-Кусюмовского восстания54 был представитель местной башкирской знати чингизид царевич Мурат – потомок сибирского хана Кучума (годы правления: 1563–1598). Русские власти рассматривали царевича в качестве харизматичного религиозного лидера, которого «все башкирцы за святого почитают и воздают ему честь»55. Такого же плана домыслы и рассуждения возникали в новых колониальных контекстах. Один из них – это выступление татарского муллы Мурада ал-Булгари в 1767–1772 годах56. Этот человек был автором книги, проникнутой эсхатологическими настроениями. Чиновники не сомневались в суфийской принадлежности муллы Мурада. Они видели в нем не только «очередного бунтовщика», но и «сумасшедшего», одержимого безумными идеями57. Несколько иной ракурс имперской истории – это движение шейха Мансура на Северном Кавказе (1785–1791), личность и деятельность которого рассматривались исключительно через призму стереотипов об угрозах исламского фанатизма и опасности «нового лжеучения»58.

Как видим, Российская империя в XVIII веке, задолго до возникновения дела Мансурова, уже имела опыт столкновения с разными представителями суфизма. Этот опыт, тем не менее, не стал для империи поучительным. Власти не предпринимали серьезных попыток разобраться с особенностями деятельности разных суфийских групп и отдельных религиозных лидеров. В своих решениях и поступках они опирались на господствовавшие в общественном и политическом дискурсе стереотипы, суть которых сводилась к тому, что дервиши, ишаны, «святые», «лжепророки» и прочие мусульманские мистики таят в себе потенциальную политическую угрозу – могут в любой момент спровоцировать беспорядки и объединить население против имперского управления и закона. Такие представления, активизировавшиеся, как правило, в период обострения разных внутри- и внешнеполитических проблем, могли дополняться и гармонично взаимодействовать с другими – менее насильственными по своей сути. Это разные ориенталистские фантазии и образы, которые заполняли пространство культурного досуга и творческого созидания поэтов, путешественников, художников.

Призрак мюридизма: ориентализм и Северный Кавказ

Пожалуй, наиболее существенную роль в политизации суфизма в Российской империи и придании ему образа «колониального чудовища» сыграли кавказские события 1820–1850‑х годов. Выступления Гази-Мухаммеда (1828–1832) и имама Шамиля (1834–1859) способствовали появлению на свет такого понятия, как мюридизм. В научной и публицистической литературе имперского и советского периодов мюридизм представлялся в качестве опасного с политической точки зрения движения59. Он ассоциировался с фанатизмом, иррациональностью, покорностью ученика (мюрида) воле учителя (шейха) и отсюда – готовностью к совершению беспрецедентного насилия. Политическая риторика вокруг мюридизма усиливалась благодаря не только внутренним, но и внешним событиям60: чиновники Российской империи следили за происходившим в Северной Африке восстанием суфийского шейха ‘Абд ал-Кадира ал-Джазаири. К тому же власти никогда не питали иллюзий по поводу Кавказа: он всегда представлялся им опасным в религиозном и геополитическом отношении краем. Так, в конце XVIII века правительство не сомневалось, что движение шейха Мансура может в буквальном смысле взорвать регион – не только объединить представителей разных кавказских народностей, но и вовлечь в этот конфликт Османскую империю, на содействие которой якобы рассчитывал руководитель восстания61.

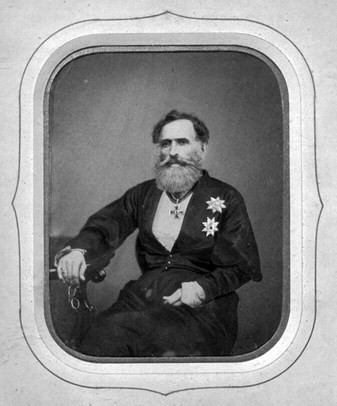

Движение имама Шамиля, которое привело к созданию имамата (теократического государства) и охватило Дагестан, Чечню, Аварию, Кабарду и другие территории Северного Кавказа, конечно, представляло для империи проблему экстраординарной значимости62. Пытаясь противостоять влиянию Шамиля и его последователей, власти Российской империи часто не придавали особого значения специфике развития местного общества – клановости, особенностям правовой культуры, традициям и обычаям63, считая, что корень всех бед заложен в суфийской религиозной доктрине, консолидирующей усилия повстанцев. Подобного рода подход, связанный с представлением о том, что влиятельные шейхи, ишаны обманывают «простодушный народ», вбивая ему в голову фанатические идеи, представлял собой типичный ориенталистский троп, который чиновники переносили с одного региона на другой. В этом деле им во многом содействовали востоковеды – особенно те из них, которые занимали различные должности в системе колониального управления. Одним из таких деятелей был Н. В. Ханыков. Являясь вольнослушателем Санкт-Петербургского университета, он в течение короткого времени смог выучить несколько восточных языков. Вскоре его таланты были замечены сверху, и Ханыкову была предоставлена возможность найти реализацию своим способностям в Средней Азии. Поступив в распоряжение военного губернатора Оренбургской области В. А. Перовского в 1839 году, молодой востоковед достиг заметных успехов64. В 1843 году он издал работу «Описание Бухарского ханства»65. Эта книга не только была переведена на несколько европейских языков, но и активно распространялась среди представителей колониальной администрации66. Работа Ханыкова, несмотря на обилие разнообразного эмпирического материала, включая описание множества деталей его путешествия в Бухару и характеристики культурных, экономических и социальных особенностей бухарского общества, содержит изрядную долю ориенталистских клише и стереотипов. Так, например, востоковед не делал принципиальной разницы между муллами и ишанами, считая, что и тем и другим присущи «фанатизм и невежество»67. В 1845 году Ханыков по особому прошению был командирован в Тифлис68. Имея непосредственный интерес к тем задачам, которые империя преследовала на Кавказе, – скорейшее подавление движения имама Шамиля, Ханыков в 1847 году публикует очерк «О мюридах и мюридизме». В своей работе он продолжил развивать свои идеи об опасности религиозного фанатизма, делая при этом достаточно прямолинейные и лишенные всяких компромиссов и оговорок выводы:

Под видом защиты веры и сохранения исламизма тысячи (мюридов. – П. Ш., П. С.) гибнут в неравном споре, не замечая того, что они защищают не Коран, а жертвуют своим счастьем и спокойствием своей родины для поддержания властолюбивых замыслов учителя (мюршида. – П. Ш., П. С.)69.

Эта мысль получала в ходе дальнейшего изложения важное с политической точки зрения развитие:

Указанные нами заблуждения мюридов весьма похожи на действия соименников их в непокорной еще русскому правительству части Дагестана70.

Конечно, Ханыков был не одинок в своих взглядах. Некоторые из его современников – других востоковедов – также внесли определенный вклад в дело политизации суфизма. Однако их подход несколько отличался от того, что предлагал Ханыков. Интерес здесь представляет личность А. К. Казембека. Являясь профессором Казанского, а затем и Санкт-Петербургского университетов, этот человек в то же время был экспертом правительства по разным вопросам ислама и шариата71. В 1859 году он публикует небольшую работу, названную «Мюридизм и Шамиль». Чтение этой статьи создает впечатление, что Казембек пытался каким-то образом нивелировать или сгладить накал политической риторики вокруг суфизма. Возможно, это было связано с тем, что востоковед понимал нецелесообразность развития подобных идей в это время, – в 1859 году имам Шамиль был схвачен властями, и внимание чиновников уже было отвлечено на другие государственные проблемы. Так или иначе, труд Казембека представлял собой одну из немногих работ середины XIX века, в которой ориенталистский подход был совмещен с попыткой обстоятельного сравнительного и аналитического изучения суфизма. С одной стороны, Казембек сравнивал суфизм с христианским монашеством (об этом писали и европейские востоковеды), а с другой – пытался разобраться в региональных и доктринальных особенностях мусульманского мистицизма72. При этом понятие «мюридизм» приобретало в его интерпретации несколько смыслов. Так, в отношении некоторых ишанов Волго-Уральского региона Казембек писал, что их образ жизни и положительное влияние на окружающих помогают улаживать разные конфликты и «окружное начальство остается им[и] совершенно довольным»73. Вместе с этим он, как и другой его коллега по Казанскому университету, И. Н. Березин74, констатировал, что одним из проявлений мюридизма является фанатизм, безудержная преданность шейху и эксплуатация своих приверженцев – мюридов для достижения политических целей75.

А. К. Казембек. Фотомастерская В. Шенфельда, 1860‑е годы. Источник: Музей Е. А. Боратынского, Национальный музей Республики Татарстан. https://boratynskiy.tatmuseum.ru

Анализируя особенности изучения суфизма имперскими востоковедами в середине XIX века, мы можем сказать, что администрация не всегда прислушивалась к их голосу. Да и сами ученые, очевидно, не стремились к созданию каких-то крупных трудов, посвященных развитию современного суфизма. Одна из причин такого положения вещей заключалась в том, что эта тема носила политически злободневный характер. Не каждый из востоковедов готов был ради карьеры и разных привилегий поступиться собственными принципами. Конечно, имело место и другое обстоятельство: многие востоковеды служили в армии, были чиновниками или экспертами правительства. Часть из них не сомневалась в том, что мюридизм, ишанизм, дервишизм – это не пустая риторика, а реальные угрозы, борьба с которыми позволит империи улучшить жизнь местного населения и способствовать его цивилизационному прогрессу. Новые успешные военные кампании государства только усиливали такие представления. Не случайно поэтому, что после завоевания Средней Азии появляется целый ряд работ, посвященных критике ишанов, истории суфизма, его обрядам и пр.76 По большей части это были публицистические труды, основанные на сведениях местных информаторов, данные которых чиновники адаптировали к особенностям текущей конъюнктуры. Здесь мы согласны с Кристофером Бейли, считающим, что ориенталистские фантазии могли ослаблять колониальное управление, отвлекая чиновников от реальных угроз и засоряя бюрократию ложными сведениями77. Вместе с этим ангажированный тон многих публикаций, посвященных деятельности ишанов, дервишей, шейхов, некоторым образом нивелировался благодаря отдельным востоковедам, которые приложили усилия для издания и перевода первоисточников – суфийских текстов, созданных в доколониальный период78.

Итак, в первой половине XIX века благодаря событиям на Северном Кавказе в имперском политическом лексиконе появилось понятие «мюридизм». Оно – не без помощи востоковедов – объединило в себе набор разных стереотипов, фантазий, фрагментированных знаний, конструировавших собирательный образ суфийского религиозного деятеля, одержимого фанатическими идеями и властными амбициями79. Интересно и то, что, когда гул Кавказской войны затих после пленения имама Шамиля в 1859 году, понятие «мюридизм» никуда не исчезло. Наоборот – оно прочно закрепилось не только в сознании чиновников, но и активно транслировалось в разного рода публицистической, этнографической и востоковедческой литературе. При этом мюридизм в работах некоторых востоковедов не всегда приобретал подчеркнуто выраженный политический смысл. Обращая внимание на специфику развития разных регионов Российской империи, такие ученые, как А. К. Казембек, стремились совместить ориенталистский подход с попыткой детального и сравнительного изучения суфизма и ислама в целом.

Казахская степь: новые знания и/или прежние предрассудки

Как видим, политизация суфизма и демонизация образов дервишей, ишанов, мюридов и прочих религиозных деятелей активно осуществлялась в разных регионах Российской империи. А что происходило в Казахской степи? Если мы обратим внимание на этнографическую, востоковедческую и публицистическую литературу второй половины XVIII – первой половины XIX века, то заметим, что представления о религиозной жизни казахов были противоречивы, фрагментарны и полны разного рода иллюзий, связанных с идеализацией жизни кочевников. Одно из наиболее интересных и относительно ранних наблюдений принадлежит участнику второй академической экспедиции (1768–1774) П. С. Палласу. Описывая религиозные группы казахского общества в 1773 году, ученый в своих оценках и подходах в целом опирался на схемы и стереотипы, сложившиеся в европейской науке того времени80. С одной стороны, Паллас выделял представителей так называемого официального духовенства – ахунов81. С другой стороны, путешественник отмечал присутствие значительного числа «чародеев» (их он делил на шесть групп), которые занимаются врачеванием, гаданием, магией и другими обязанностями82. Дополнил и во многом развил идеи Палласа поручик Я. П. Гавердовский в начале XIX века. Деятельность некоторых представителей местного общества, названных чародеями, дивана83и баксы, он еще более последовательно, чем его предшественник, связывал с суевериями и предрассудками, сохранившимися якобы со времен язычества84. В то же время сообщения Палласа и Гавердовского вступают в определенное противоречие с данными капитана И. Г. Андреева, собранными в 1780‑е годы на территории Среднего жуза. Возможно, не без удивления этот русский чиновник писал, что казахский шаман носит халат и посох, подчеркивая таким образом свою связь с исламской религией85. Описания этих ученых и колониальных чиновников, квинтэссенцией которых была идея сохранения языческих пережитков, помещали религиозную картину мира казахов в рамки двухъярусной модели. Ее суть сводилась к тому, что одновременно с исламом в степи существуют разные религиозные культы, происхождение и особенности развития которых сложно установить. Одни из них уже испытали влияние мусульманской религии, другие же сохраняли свою связь с доисламскими традициями и обычаями86.

Внутренний мир этих и других деятелей, оставивших после себя заметки исторического и этнографического характера, был сформирован разными культурными условиями и политическими предпочтениями. Так, если Паллас был академиком Санкт-Петербургской академии наук, ученым-энциклопедистом87, то Гавердовский помимо прочего привлекался правительством для выполнения дипломатических миссий в Средней Азии88. Именно поэтому его подходы к описанию казахской религии носили более прагматический характер. Для Гавердовского шаманы, ворожеи или дивана были не только обычными чудаками и реликтами доколониального прошлого казахов, секреты которого мечтали раскрыть многие этнографы и ученые. Этот влиятельный чиновник и военный выстраивал прямую связь между дивана и «корыстолюбивыми магометанскими муллами», считая, что и те и другие представляют политическую угрозу для империи – они способны с помощью «разных трюков и чудес» распространять суеверия среди казахов. Называя их «обманщиками и тунеядцами», Гавердовский достаточно отчетливо подчеркивал стратегические интересы империи в Казахской степи – это цивилизационная миссия и переустройство местного общества на европейский лад. Поэтому русский чиновник и военный не сомневался в том, что власть и авторитет таких опасных и в то же время маргинальных элементов, как шаманы, дивана, муллы, будут постепенно исчезать благодаря влиянию Российской империи89.

Дуана (колдун) Большой орды. Источник: Семенов-Тян-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань в 1856–1857 годах. Мемуары. М., 1946. Т. 2

Противоречивость и непоследовательность разных описаний, вызывавших широкий спектр ассоциаций, связанных в той или иной степени с исламом, шаманизмом и доисламскими пережитками, конечно, сильно запутывали колониальную администрацию90. Поэтому не стоит удивляться тому, что некоторым этнографическим, публицистическим и востоковедческим работам чиновники не уделяли особого внимания или воспринимали их содержание по-своему. Вместе с этим циркуляция определенных понятий и тесным образом связанных с ними религиозных образов приобретала совершенно иной, более тенденциозный и стереотипный характер в условиях обострения внутри- и внешнеполитических проблем. Так, в 1819–1824 годах в Оренбурге и Омске шла подготовка новых проектов по реформированию степи. В основе этих преобразований лежали идеи отмены ханской власти у казахов и перевода кочевников на положение инородцев91. Такие масштабные преобразования вызвали широкую волну протестов и выступлений, затронувших территорию Младшего и Среднего жузов92. Пытаясь противостоять антиколониальному движению среди казахов, власти не исключали, что у этих событий может быть религиозная подоплека. Так, в 1821–1823 годах известность получило дело ишана Марала Курманова. Это был казах, который получил иджазу от бухарского ишана Кулмагмета Суфы93 и распространил свое влияние на ряд территорий Младшего и Среднего жузов. Следствие по делу Марала ишана производилось не только в Омске, но и в Оренбурге. В рапортах чиновников этот человек представлялся в качестве «шарлатана» и «самозванца», который благодаря умению совершать разные чудеса приобрел высокую популярность среди казахов. Имперская администрация, основывая свои подозрения на слухах и противоречивых донесениях местных чиновников, пыталась представить эту историю в качестве попытки организации антиколониального движения94. Однако ограниченность ресурсов (небольшое количество русских военных укреплений в степи, малочисленность осведомителей и переводчиков) и отвлечение внимания на другие, представлявшиеся более важными вопросы – претворение в жизнь реформаторских проектов М. М. Сперанского – привели к необходимости прекратить разбирательство95. Тем не менее эта история получила определенное развитие. Несмотря на то что Марал ишан ускользнул от властей и скрылся на территории современного Южного Казахстана, слухи о его «враждебных действиях» против империи продолжали распространяться вплоть до 1840‑х годов96. Некоторый интерес представляет и то обстоятельство, что интерпретация этого дела приобрела со временем более упрощенный и стереотипный характер. Так, А. И. Левшин – чиновник Азиатского департамента МИД, автор известной работы «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей», – разбирая архив ОПК в 1820‑е годы, не сомневался, что такие «полусвятые и юродивые», как Марал ишан, имеют прямое отношение к организации беспорядков в Казахской степи97. Использование такого понятийного аппарата, по сути уподоблявшего этого мусульманского деятеля дервишу – бродяге и маргиналу, не столько свидетельствовало о невежестве Левшина, сколько указывало на его осведомленность в особенностях текущей конъюнктуры. В 1820–1830‑е годы политическая риторика о враждебности и фанатизме дервишей широко распространяется в Российской империи. В архивах Оренбурга накапливается комплекс материалов, связанных с преследованием и арестом людей, дервишское обличье которых провоцировало рост информационной паники98. Будучи в курсе этих событий, Левшин, вполне возможно, намекал на то, что усилия колониальной администрации, приложенные к организации следствия по делу Марала ишана, не были достаточными.

Контекст и политическая подоплека одной истории, конечно, могли отличаться от другой. Большую роль здесь играли не только реакции казахов на имперские реформы и попытки чиновников дать свое собственное объяснение этим событиям, но и внешнеполитические проблемы. В 1826–1828 годах произошел военный конфликт между Россией и Персией за господство в Закавказье и Прикаспии99, 1828–1829 годы ознаменовались новой Русско-турецкой войной, вызванной стремлением Российской империи укрепить свое влияние на Балканах и Кавказе100. Обострение русско-британского соперничества в Средней Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, а также другие стратегические интересы (обеспечение безопасности торговли, смещение хивинского хана Аллакули (1794–1842) и др.) привели к организации оренбургским военным губернатором В. А. Перовским знаменитого Хивинского похода 1839 года101.