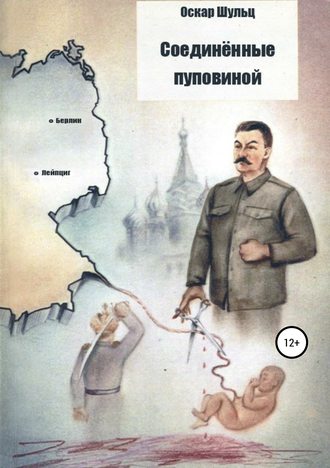

Соединённые пуповиной

Теперь было понятно, почему в последние годы колонистов так настойчиво заставляли приобретать в собственность арендуемую землю – чтобы сейчас их ограбить. Может политика, направленная против процветания колонистов, была уже давно запланирована, и теперь только приведена в исполнение? Для пострадавших немцев Волыни это было чем-то неслыханным. В это не хотелось верить. Разве такое вообще возможно? Только тогда, когда прошёл шок, они задумались. Как можно всё оставить? Всё, что было построено за последние десятилетия? Здесь во всём пот и кровь наших отцов и дедов, похороненных на этой земле. Волынь наша родина. Почему уезжать? И куда?

Потом пришло осознание. Царю посылали прошения, уверения и просьбы. Выражали лояльность по отношению к короне и России, просили пощады. Богатые немцы пытались с помощью взяток через русских друзей добиться для себя поблажек. Но всё было напрасно. На прошение в высший Сенат пришёл ответ, который продлевал срок переселения с 10 до 12 месяцев родителям, жёнам и детям, чьи сыновья, мужья и отцы воевали на передней линии фронта. Это означало конец всем попыткам.

И всё-таки все верили в чудо, что в скором времени война закончится, и тогда нас оставят в покое. Как всегда, в нужное время провели сев – никто не мог сложить руки на коленях и оставить землю лежать необработанной.

10 июня 1915 г.

Однако, когда тропа, по которой вынужден скитаться человек, усеяна шипами, на пути всё равно встретятся ароматные розы, ароматом которых он будет наслаждаться. В эти мрачные времена Бог послал нам хорошие новости и 6 мая подарил любимого сыночка Отто. Он должен быть благословлён Богом! Мы счастливы! Я стал отцом! Но в июне все учителя, в том числе и приходские, получили циркуляр, по которому все они с 1 июня были уволены со своих мест. Чтобы развеять все сомнения и тщательно разобраться в этой непредвиденной ситуации, я отправился к пастору Йохансону. Оказалось что пастор, как и некоторые из самых богатых и толковых людей из разных колоний, был арестован полицией 1 июня и отправлен в Житомир. Это означало, что теперь в короткое время мы все будем выселены.

Я поспешил назад и рассказал всем знакомым, что в воскресенье, во время проповеди, двое полицейских стащили пастора прямо с амвона и арестовали. Сомнения рассеивались всё больше – время нашего переселения неумолимо приближалось.

6 июня 1915 г.

Мы с отцом предприняли попытку получить паспорта с тем, чтобы иметь возможность куда-нибудь “маневрировать”. Я получил следующий документ:

Выдано российскому подданному, немецкому крестьянину, колонисту Эдуарду Вильгельмовичу Шульц, 24 лет, проживающему в колонии Лиски в подтверждение того, что он и его семья (указаны на обороте) выселены в связи с военными условиями и должны осесть в любой области за пределами военной зоны.

Пристав 1 ступени (полицейский): Прокопович.

Также было объявлено, что из-за событий на фронте десятимесячный период отменили, и конечной датой выселения объявлено 10 июля. Каждая семья может взять двуконный воз с личными вещами. О, Боже мой! Прости нам грехи наши. Не дай нам растеряться в этой непонятной и безнадёжной ситуации. Только одно ещё в наших силах – следовать за Тобой, закрыв глаза. Проверь нашу преданность и веру, предназначенные Тебе!

21 июля 1915 г.

За проданные вещи и скот я с трудом выручил около 90 рублей. 50 рублей стоит лошадь и упряжь. Ещё одну лошадь и телегу нам одолжила тёща. На телеге я сделал будку и обтянул её холстом, клеёнкой и брезентом.

При упаковке вещей оказалось, что корм для лошадей, дрова и съестные припасы заняли столько места, что некуда положить постельные принадлежности, одежду, книги, мою скрипку и другие мелочи. Оставалось загадкой, где должна была разместиться Ольга с ребёнком? И не было никакого разговора об остальном нашем имуществе – всё должно было остаться. Мои надежды на скорое процветание лопнули, как мыльный пузырь.

Именно в эти плохие для нас времена мы могли видеть, как наши русские и украинские соседи пошли в рост за счёт того, что скупали у нас подешёвке или забирали даром. Они не спрашивали о цене, не торговались, они платили меньше, и изумлённые люди брали столько, сколько им дают. Эта милостыня жгла им руки, иссушала души колонистов.

Среди покупателей были и те, кого мы знали много лет, теперь они потеряли всякое уважение к немцам, которое у них было доныне. Они прятались один за другим, отводили глаза, делали вид, будто не знакомы с нами, проскальзывали со всеми другими в комнаты, сарай, амбар, погреб и забирали всё, что находили полезным для себя. Дороги не пустели от них весь день – одни приходили, другие спешили обратно со своей легко доставшейся добычей.

8 июля.

Мы получили радостное сообщение о том, что отъезд можно отложить до 20 июля. Конечно, это была большая радость. Все надеялись, что, возможно, будет ещё одна отсрочка, а может и вообще отменят переселение. Быть может, военные действия сложатся для России удачно, события покажут. Или? Никто не жалел о своих потерях, распроданном, растащенном и разрушенном имуществе – нам хотелось только, чтобы нас отпустили обратно на нашу родину. Имущество – дело наживное, его можно снова нажить. Здесь у нас есть кров, здесь стены нас защищают, хотя кругом много и того, что вызывает сожаление.

Многие немецкие крестьяне не выдержали этой десятидневной отсрочки и со слезами на глазах начали снимать созревший урожай зерна. Я поступил также, убрав свой урожай овса и ячменя в амбар соседа Юлиуса Блох, который мог временно остаться как отец солдата. С этой работой мне помогал брат Александр, который пришёл проводить меня. Он, как несовершеннолетний, мог остаться с отцом, получившим отсрочку.

Не было никаких указаний о том, куда нам переселяться. Но все полагали, что это не может быть далеко. Разговор шёл о Курске, Туле, возможно Саратове или Пензе. В императорском указе говорилось о 150 вёрстах вглубь страны. Если бы расстояние было больше, то нас отправили бы поездом. Деревни немцев Волыни лежали рядом с железнодорожными линиями Звягель[44] -Коростень, Коростень-Киев и Звягель-Киев. Большинство колонистов считало, что с фронта идёт много пустых железнодорожных вагонов, которые могли бы нас вывезти.

Сентябрь 1916.

Почти год у меня не было возможности вести дневник. Тем не менее, вёл многочисленные заметки, которые сейчас, после того, как преодолел болезни и мучения, постараюсь привести в относительный порядок.

Итак, 21 июля 1915 г. мы уехали. Все попытки полиции и стражников (охранников) разделить телеги по соответствующим деревням (для того, чтобы лучше всё контролировать) потерпели неудачу в первые же дни. Люди сбивались вместе по принципу родства, знакомства и уважения. Мы с Ольгой присоединились к группе, которой руководила моя тёща. Таким образом, от начала и до конца, вместе держались 7 телег. Наша сплочённость помогла нам преодолеть много неожиданных трудностей и осилить дьявольски долгий путь. Такие группы могли начинать своё движение независимо от бесконечно тянущихся телег. Они могли выбирать места стоянок, идти быстрее или медленнее, раньше или позже покидать места ночёвок.

Время от времени нас обгоняли конные полицейские или стражники с их телегами. Они постоянно требовали одного: “Быстрее, быстрее!” Особенно много дел у них было по воскресеньям, когда мы, как положено по нашим обычаям, спешили отдохнуть и помолиться после недельных трудов. В эти дни нашим охранникам не удавалось заставить двигаться нашу колонну до 12, а то и до 2-х часов дня.

Вначале наш маршрут шёл на север к станции Искорость[45], затем на юго-восток вдоль железнодорожной линии Искорость-Киев[46], которую мы пересекли несколько раз. Ровно через месяц после нашего отбытия мы подошли к шоссе Житомир-Киев. Месяц спустя вдоль линии Киев-Курск мы дошли до Конотопа, а ещё через 3 дня мы прибыли в село Бурынь. Это был конец нашего пути. Дорога длиной более 500 вёрст, которая продлилась 65 дней. В среднем, мы проходили около 8 вёрст в день.

Основной причиной нашего медленного продвижения было плачевное состояние дорог. Чаще всего это были просёлочные дороги, которые вились от одной деревни до другой через леса и поля. Однако поля были обработаны крестьянами до самой обочины. Поэтому колонне желательно было двигаться только по дороге. Перед нами здесь проезжали тысячи телег, колея глубоко врезалась в землю, превращая её в смесь песка, пыли и навоза. Колёса тяжело нагруженных телег тонули до самой оси, лошадям было очень тяжело их тащить. Очень часто мужчинам, юношам, а иногда и женщинам, приходилось им помогать. В пути происходили постоянные задержки из-за небольших возвышенностей, съездов, ручьев и потоков, которые можно было преодолеть только с помощью двух-трёх пар лошадей. Всё это требовало времени.

Ещё больше трудностей было во время движения через леса – обнажённые корни деревьев мешали колёсам, образуя в песчаной почве сеть из корней и ям. Колёса в полную силу ударяли по этим препятствиям, сотрясая всю телегу, встряхивая беспощадно не только содержимое желудков сидевших там стариков, женщин и детей, но и все мысли в головах. Оставалось только одно желание – выйти живыми из этого ада.

Оси и оглобли ломались, колёса разбивались. Тогда группе приходилось останавливаться, а остальным повозкам их объезжать. Впереди появлялась новая дорога, но телеги опять застревали, и их нужно было вручную вытягивать. Нетерпеливые возницы идущих позади фур пытались объехать образовавшуюся пробку, но их ожидала та же участь. Так образовывались большие заторы, которые на несколько часов задерживали всю колонну.

До тех пор, пока телеги ломались в лесу, ущерб можно было исправить в короткое время, так как было достаточно топора и умелых рук, а хороших деревьев вокруг было много. Если ломалось колесо – вместо него под ось подвязывали толстую жердь. Но если поломка происходила вдали от леса, деревни или кузницы, то на неё устранение требовалось гораздо больше времени. В таких случаях группа останавливалась, лошади распрягались, их поили и отправляли пастись, женщины разводили костёр и готовили пищу. Один или двое мужчин отправлялись в соседнюю деревню, покупали или брали под залог требуемую вещь, возвращались и чинили телегу.

Другим препятствием при движении колонны были коровы. Большинство колонистов, несмотря на строгий запрет, взяли их с собой. У некоторых были с собой и быки, чтобы зарезать при необходимости, которых привязывали рядом с коровой. Задачей молодёжи было кормить скотину, поить и управлять ею. Благодаря низкой скорости движения, у меня часто была возможность идти вперёд и осматривать близлежащие деревни. Выбрать место для стоянки на ночь было не так просто, подходящего места было недостаточно, нужны были вода для людей и скотины, пастбище.

Одной из причин медленной скорости движения, особенно в первые дни, было то, что люди надеялись на телеграмму “сверху”, которая отменила бы наше переселение. Болтали о том, что Россия перешла в наступление. Но никакой телеграммы не было. Мы ждали напрасно.

Когда эти надежды лопнули, закончился корм для лошадей. Никого не предупреждали о том, что дорога займёт несколько месяцев. Несмотря на резко подскочившие цены, приходилось всё больше закупать его в деревнях. Не каждый мог себе это позволить. Лошади худели и слабели. Последние километры пути, как для животных, так и для людей, были настоящим наказанием. В конце августа зарядили осенние дожди, которые превратили глубокую колею в нескончаемые ямы, заполненные вязкой грязью, что было неописуемо мучительно. Начались крики и ругань, нагайки[47] полицейским больше не помогали. Голодные животные, шатаясь, тащились дальше.

Но вернёмся обратно к нашему пути.

В первую ночь, 21 июля 1915 г., мы остановились под грушевым деревом на краю русской деревни Красная речка. Спешились и зажгли штормовую лампу. Скоро нас окружили и стали расспрашивать человек 20 мужчин, женщин и детей из деревни. Старая русская женщина сжалилась над нами и позволила Ольге с сыном переночевать у неё. Трое Ольгиных братьев и сестёр пошли с ней.

Я с тёщей и Августом остался у телег. Мы спали поочереди, кормили корову и лошадей. В эту ночь, на воздухе, у меня было много времени на раздумья. Мои беспокойные мысли были полны печали о страшной судьбе моей семьи, родственников, соотечественников, разорившихся и обанкротившихся немцах Волыни. Как безжалостно, неблагодарно и злобно с ними поступили.

Я вспомнил о разговоре моего отца, что подслушал в 1910 г. Тогда к нам зашёл некий Август Ринас из Эмильчина, доверенное лицо Берлинской ассоциации «Deutschen Fürsorgevereins»[48]. Его задача состояла в том, чтобы обратить внимание немецких общин Волыни, в частности так называемых крестьян-“арендаторов” на то, чтобы они были готовы вовремя переселиться в Германию. В России у них больше нет шансов. Тогда отец покачал головой и сказал: “Наши предки точно знали, почему они в то время покинули Германию”. Для него было ясно, что теперь мы должны остаться в России.

Но многие колонисты иначе оценили предупреждение Ринаса, прислушавшись к его совету. Так, старший брат моей матери – Людвиг Цех – зимой 1912 г. со всей семьёй переселился в Германию. Сегодня, через год после разрушения немецких колоний на Волыни, мне кажется, что предупреждение Ринаса было справедливо. Только в одном он ошибся: несчастье постигло не только арендаторов, но и в гораздо большей степени тех, кто выкупил свои участки, а их потом конфисковали.

Тёща много рассказывала о своём отце, братьях и сестрах, которые уже 25 лет жили в Германии. Эта большая семья Вольшлегеров сообщала о достатке и удовлетворении. Возможно, при случае стоит обдумать этот вопрос? Не будет ли отец сожалеть о своём прежнем решении? Я подумал, сколько таких бессонных ночей у меня ещё впереди?

Следующим утром мы рано были на ногах и поспешили догнать других. Было свежо и туманно, лошади храбро потянули нас к реке, через которую перекинулся мост. Противоположный берег был довольно крут и сильно изрыт телегами, прошедшими предыдущим днём. Мы застряли в песке возле православной церкви. Всем пришлось толкать. Наконец мы нагнали другие группы, остановились приготовить завтрак, а заодно и обед. Но появились десять конных полицейских, заставивших нас продолжить путь. Вначале мы попали в песчаную пустыню. Было жарко, воздух полон пыли. Лошади часто проходили путь длиной всего с телегу, нам приходилось тянуть их изо всех сил. Затем последовала пойма реки. На другом берегу стояло около 20 молодых мужчин, которые помогли нам втянуть телеги по склону. Без такой помощи нам бы не удалось продвинуться дальше.

Вскоре мы достигли Ирши, которую нужно было пересечь вброд. Только тремя парами лошадей, одна за другой, мы могли здесь вытянуть наши телеги наверх. Таким образом, в этот день мы преодолели 18 вёрст. Всем было ясно, что таких усилий долго не выдержат ни лошади, ни люди. Так и было на самом деле – с тех пор ни разу нам не удалось пройти больше 10–12 вёрст в день.

На следующий день мы проезжали через Паулиновку. В первый раз мы видели немецкую деревню, из которой всех выселили. Нам не разрешили здесь остановиться, но то, что мы видели, оставило незабываемое, ошеломляющее впечатление. Покинутая, разграбленная, разрушенная деревня выглядела мёртвой. Разум не мог и не хотел воспринимать действительность, впервые вставшую перед глазами. Это был кошмар! Невольно я думал о своём родном селе – там тоже такие разрушения?

Неподалёку от русских деревень Крапивно, Рудня и Ставищи полицейские отобрали у нас “пропуска”. Мы должны были выбрать, куда ехать дальше: на Курск, Орёл, Ярославль, или куда-то ещё. Я выбрал Тулу, потому что она ближе к столице. Я считал, что в Москве безопаснее во время войны. Пропуска нам выдали на руки в Искорости, там значилось: “…переселяется в Тульскую губернию”. Я надеялся, что всё будет хорошо, и за 2–3 недели мы со своими телегами доберёмся до Тулы.

Тёща радовалась такому исходу, она была решительно против поездки на поезде, которую я предложил в Искорости. Она изо всех сил сопротивлялась моему предложению продать лошадей, телеги, и двигаться дальше по железной дороге. Она была в ужасе, замолкла и спрятала голову в подушки, когда впервые услышала и увидела шипящего, трещащего и свистящего монстра – паровоз.

Как оказалось позже, нам всё равно не разрешили бы перемещаться независимо друг от друга. Было предусмотрено, что нас отправят не в те места, что указаны в пропусках, а намного дальше, в край, точно ещё не определённый.

Искорость. Перед Ужомиром мы пересекли реку Уж, вдоль которой шли до Искорости. Это место – заглохший, чахлый, древний город древлян[49]. Легенда утверждает, что княгиня Ольга осадила город, взяла налог голубями и воробьями, к каждому привязала тлеющую ветошь и отпустила. Весь город погиб в огне. Сегодня от прежнего города осталась лишь небольшая русская деревня на правом берегу Ужа. Новый современный город расположен на левом берегу.

Здесь 3 железнодорожные линии: Ковель-Киев, Ельск-Звягель и добавленная в прошлом году линия Житомир-Искорость. Этот узел являлся хорошей предпосылкой для восстановления и развития исторического места. В настоящее время это поселение с единственным широким шоссе не намного больше нашего волостного города Кутузово (Горошки)[50]. С обеих сторон дороги между большими магазинами, лавками, пивными (кабаками) стояли небольшие частные дома, окрашенные в разные цвета, которые приветливо светились навстречу путникам. На зелёной деревенской площади стоял двухэтажный дом волостной управы и небольшой, но красивый, православный храм. Действительно, городок был чистым и выглядел приятно и мирно.

Никто не знал, что даже здесь, в этом тихом месте, жило более 20 семей немцев Волыни. Их принудительно вырвали из этого добродушия, и теперь они мечутся туда-сюда по всему свету.

Я задержался на станции, чтобы расспросить о поезде. Вокзал состоял из небольшого здания, рядом с ним стоял дощатый барак. В бараке ожидали продолжения пути около 100 семей беженцев с запада и другие пассажиры со своим багажом. Было душно, пахло ужасно. Уборных не было, и люди, не стесняясь, гадили непосредственно вокруг. Пассажиры, с которыми я общался, ждали поезда две, три и более недели. Никто не знал, когда они смогут уехать.

Через Уж шло 2 железнодорожных моста. Для переправы телег пользовались дамбой рядом с водяной мельницей. Здесь, в Искорости, мы снова пересекли Уж, перешли на его правый берег. Маршрут сменился на 180°, отсюда мы отправились на юго-восток, вдоль железной дороги на Киев, которую мы несколько раз ещё пересекали в пути, шагая то по одной, то по другой её стороне.

До Малина мы дошли 9 августа. Мы увидели ряд двухэтажных кирпичных домов с красивой отделкой, с расписными фронтонами, окнами и ставнями, большие магазины – два из них были размером как наша Геймтальская церковь. Впечатляла спичечная фабрика. Железнодорожная станция недалеко от шоссе была чистой. Здесь раньше жило около 20 немецких семей, которых теперь тоже выселили.

За Малином, слева от шоссе, было немецкое поселение Малиндорф. Между тем, разница между уютным и чистым городком и когда-то очень красивой колонией ужасала. Две версты, всего 20 минут, и совсем другой мир. Здесь царило опустошение: дома стояли безлюдные и пустые, окна разбиты, дверей и ворот не было, или они были выломаны. Во дворах и на дорогах валялись сломанные стулья, скамейки, вёдра, бочки, одежда, тряпьё, остатки соломы и сена, и везде, как серо-чёрные язвы, следы от сотен костров. Было страшно смотреть.

Ко всему прочему, произошла досадная неприятность: собака тёщи напала на старика-прохожего и укусила его! Я не знаю, кто был больше виноват – старик, собака или моя тёща, которая взяла собаку с собой (впрочем, почти все забрали своих собак с собой). Вскоре после инцидента объявились 4 парня, которые хотели либо убить собаку, либо получить 25 рублей отступных. Эти возбуждённые молодые люди были из Мирополя, что в 80 вёрстах от Житомира. Они на 2 недели дольше были в пути, и поэтому недовольны намного больше нас. Мы отвергли их требования, и перешли на рысь. Они преследовали нас до самого Киева, что постоянно приводило к взаимным оскорблениям. Люди теперь стали очень обидчивыми, легковозбудимыми и агрессивными.

На самом деле, эти черты характера не свойствены немцам. Но я всё чаще замечал похожие ожесточённые столкновения между всегда мирными колонистами: у колодца, моста, стоянки на ночёвку, где они теряли контроль над собой и отвергали человеческое общение. На мой взгляд, всё это было результатом неосведомлённости и неопределённости нашего будущего. Люди в своей ежедневной борьбе за выживание с бесконечными нежданными, непредсказуемыми трудностями забыли, что ими правит Бог. Они должны больше молиться о том, чтобы Он вёл их дальше! Я знал, что снова придут дни, когда благодать Божья облегчит сердце, подбодрит дух, укрепит разум. Тогда они забудут чувство печали и с благодарностью будут больше думать о Его милости.

В Малине я отправил несколько писем и купил газеты. Лишь сейчас я узнал, что ситуация на фронте складывается для России неблагоприятно. Армия сдала Варшаву, Ригу и другие города. Не могло быть и речи о нашем возвращении. К сожалению, все разговоры о возможной телеграмме от правительства были чистым вымыслом. Здесь был оборудован пост, где молодой офицер проверил все наши документы. Казалось, они пытаются пересчитать всех изгнанников и определить, все ли ещё на месте. О том, что кто-то бежал, мы не знали, но о том, что уже сотни людей отдали Богу души, знали все.

На следующий день мы прошли через десяток русских деревень, пересекли реки Ирша и Тетерев, и 15 августа остановились на берегу небольшого ручья. Это была первая разрешённая остановка. Мы даже смогли устроить молебен.

Ольга, Август и я пошли в лес, чтобы набрать лесных орехов. Мы были довольны тем, что пережили такой чудесный день. По существу, это был самый лучший день за всё наше долгое путешествие, к сожалению единственный.

17 августа мы перешли по мосту Здвиж и через 2 дня прибыли в последнюю на нашем пути немецкую колонию Марьяновка – бывшую “колонию арендаторов”. Людей уже выселили, их разграбленные дома стояли, как давно забытые Богом сироты, в ужасе уставившиеся на нас широко распахнутыми дверями и окнами. Деревня была небольшой, по маленьким домам и дворам можно было догадаться, что жили здесь люди небогатые. Но строилось всё с душой и с “головой”. По центру колонии проходила неширокая дорога, обсаженная с обеих сторон могучими ивами, которые почти полностью её затеняли. Дорожки между ивами и рядом тополей были прямыми, как стрела, и посыпаны жёлтым песком. Сразу же за ними следовал ограничивающий участок крашеный частокол, за которым были клумбы, сарай, конюшня, амбар и дом в глубине. В центре села стояла школа с молельным домом.

Колонистов выселили 15 июля, когда зерно ещё не созрело. Землевладелец “из милости” скупил на корню будущий урожай по смешным ценам. Через 3 недели он воспользовался услугами проходящих мимо изгнанников. Крестьяне скосили всё и отнесли на гумно. Потом он достал молотилку, снова ухватил пару крестьян из числа колонистов, которые обмолотили ему зерно, солому заскирдовали, фрукты собрали и поместили на хранение. И всё это за пару мешков овса, ячменя и соломы. Невероятно, сколько этот человек прикарманил.

Недалеко от этого гумна мы и остановились. В вечернем воздухе плыл сладкий, возбуждающий, захватывающий аромат с полей хмеля. У меня было время “прогуляться” по деревне. Две солдатки, которым на некоторое время разрешили с семьями остаться на месте, рассказали мне со слезами на глазах о печальной судьбе своей деревни, с жителями которой поступили так же, как и с остальными немцами Волыни. Я зашёл в школу. В молитвенном зале царил погром: скамьи сломаны, алтарь в лохмотьях, изодранные венки валяются на полу, в углу куча соломы… О, Господи! Откуда такое варварство? После всего увиденного, особенно в Малиндорфе и Марьяновке, мы постоянно были расстроены и напуганы.

Однажды Фридрих Доцлав рассказал нам свой странный, почти библейский сон. Он видел бесформенную груду человеческих тел, раздавленных и растоптанных копытами обезумевшего табуна лошадей, несущегося на бешеной скорости. Изумрудная трава залита пурпурной кровавой пеной. Из этого живого месива, ещё шевелящегося, с контрастными белыми костями, с пульсирующей красной человеческой плотью, он слышал приглушённые, леденящие душу стоны. Пара глаз из этой кучи бессмысленно искала точку опоры и остановила свой взгляд на Доцлаве. Ужасно бормоча и булькая кровью, широко раскрытый рот ловил воздух. Немо и беспомощно, с ужасом он следил за этим видением, слышал звук ломающихся белых человеческих костей, глубокие стоны и вздохи. Он стоял полностью истощённый и парализованный, не имея сил закричать или двинуться с места. Он хотел сделать что-нибудь, но руки его не слушались. Он изо всех сил пытался снова и снова заставить их двигаться, но всё было напрасно…