Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной

Нина Михайловна писала, что «за недостатком времени» ей не удалось посмотреть другие астрономические стоянки, «а между тем кроме экспедиции Deslandres’а в окрестностях города находилась еще миссия обсерватории Бордо. <…> У них, как нам говорили, в деревушке Виверо в 1 ½ klm. к NW от Б[ургоса] был установлен 22 сантиметровый экваториал, с фокусным расстоянием в 3 м. 20 см., соединенный с трехпризмовым спектроскопом, и еще один фотографический экваториал – 13 см., с фокусным расстоянием = 1 м. 25 см.». В самом Бургосе также находились наблюдатели. Там обосновалась миссия обсерватории Walkenburg’а, планировавшая «получить только 2 снимка окрестностей солнца на пластинках 40×50 см. с экспозицией по 1,5 м.». «Объектив необычайно светосилен, – писала Субботина, – громадная камера установлена паралактически. Несколько подобных станций было устроено в других местах Испании, с целью найти интрамеркуриальную планету и исследовать окрестности Солнца».

Помимо астрономов-наблюдателей в Бургос приехали также метеорологи из Потсдамской обсерватории – Nippold и Ludelung, устроившие лагерь достаточно далеко от города, на плантации Arnais, «с очень обширной программой изучения электромагнитных явлений, напряжения земного и атмосферного электричества»340. И наконец, «упомянем еще об аэронавтах, – пишет Н. М. Субботина. – В воздухоплавательном парке близ замка собрались профес[сора] Berson, Arcimis, директор главной метеорологической обсерватории Мадрида, проф[ессор] Roth из Бостона (директор обсерватории Blue Hill), военные инженеры и много других. Программа работ ими составленная делилась на 3 части: 1) станции на земле, 2) на свободных шарах, 3) на шарах зондах. На 4 свободных шарах, которые полетят 30-го, должны находиться 8 наблюдателей: два из них займутся метеорологией, два будут рисовать корону, 4 – фотографировать с одинаковыми аппаратами, но на различных шарах, для проверки результатов. Объекты фотографирования: фазы, корона, спектры, поверхность земли и бегущие тени. Кроме них должны подняться также маленькие шары с самопишущими приборами. На земле предполагалось сфотографировать корону с совершенно такими же аппаратами, как на шарах. Там же снимут и бегущие тени, которые еще будут фотографироваться с границ зоны полного затмения – на Сарагосе, Вальядолиде, Валенсии и Лягроньо»341.

«Таковы были главные работы в одном только Бургосе, – не без восхищения писала Нина Михайловна. – А сколько еще ученых съехалось в другие места. Наука мобилизовала все свои силы»342. Действительно, в Бургосе Нина Михайловна, наверно, впервые в своей жизни оказалась в суматошном, полном жизни и всеобщего энтузиазма центре международного научного исследования, среди людей, яростно увлеченных общим делом. И масштаб, и разнообразие, но вместе с тем единство и целеустремленность происходящего не могли не поразить ее.

Она великолепно передала атмосферу, царившую среди ученых и обывателей накануне и в день затмения. «28 день выдался чудный и все встрепенулись, работа закипела еще лихорадочнее, проверяли установку приборов, делали определение поправки часов, пробные снимки и т[ак] д[алее]». Но уже на следующий день, 29 августа, собравшихся охватила тревога: «Погода продолжала оставаться переменной, а общее настроение тревожным. Накануне затмения, 29-го, нельзя наблюдать ни солнца, ни звезд. Что-то будет завтра? Все волнуются, англичане из British Association как-то особенно торжественны», – писала Субботина343.

Наконец-то долгожданный день наступил. «Наступает 30-е августа, 7 ч[асов] у[тра]. Небо ясно голубое. Яркое солнце. В гостинице нашей страшная суета, торопливо завтракают, торопливо собираются и отъезжают. Спешим и мы к своему экипажу, но кто-то уже перехватил его. Бежим пешком. Всюду лихорадочное волнение. Последние экстренные поезда подвозят сотни народу. Магазины закрыты, вся толпа на улицах, раскупаются темные стекла и очки. Наконец подъезжает наш экипаж и мы едем на Лилаилу». Лихорадочное волнение и, без преувеличения, страстное предвкушение, с трудом сдерживаемое нетерпение льется на читателя со страниц статьи Субботиной: «Город со всей его кипучей жизнью позади, мы уже близь Картухи, расставляем инструменты, расстилаем по земле полотно и цветные лоскутики, ставим несколько складных стульев и большой зонт для защиты от палящих лучей. К 11-ти часам все готово. Астрономы и любители у своих аппаратов. Лилаила окаймлена линией конных альгвазилов для защиты от любопытных зрителей. Кое-где на соседних холмах тоже установлены трубы и вокруг них кучки любопытных. Город где-то там, внизу, у подошвы гор, замыкающих горизонт. Выделяется собор, замок, воздухоплавательный парк с 4 шарами, готовыми к подъему. Пятый шар-зонд с самопишущими приборами уже давно парит в воздухе»344.

Хроника затмения, написанная Субботиной, настолько поэтична, что мы хотим привести ее здесь полностью: она похожа на картину выдающегося художника, которую нельзя пересказать своими словами:

В 11 ч. 46 м. сигнал готовиться к наблюдению первого контакта.

Взвивается первый шар “Urano”, покрытый алюминием, он весь точно серебряный и плавно летит вверх. Вслед за ним подымаются “Jupiter”, “Marte”, “Laierze”.

Между тем маленькие досадные облачка понемногу растут!

Вот они незаметно приблизились к солнцу, вот они его закрывают!

Момент первого контакта остается не отмеченным.

В 11 ч. 49 м., когда Cumulus’ы расходятся, на Солнце выделяется большой черный сегмент.

Он медленно надвигается, растет. Вот он закрыл одну группу солнечных пятен, на секунду как бы образуется блестящая капля, потом пятно пропадает – оно кажется гораздо светлее диска Луны.

А облака на западе снова растут. Теперь это уже не маленькие Cumuli, а целая груда. ¾ неба скрыто ими. Солнце точно ныряет по волнам. Температура начинает убывать, становится холодно. Ветер меняется, то стихает совсем, то усиливается. Вот внезапно вихрь с SSW! По полю летят какие-то белые листики и чей-то зонт.

12 ч. 45 м. облака сереют, потом становятся бурыми, потом опускаются, они точно нависают над нами.

Теперь видно уже не больше 1/10 солнечного диска. Вот все меньше и меньше блестящий серпик, все тоньше и тоньше делается он, – мы насторожились. Но облака смыкаются в сплошную темную пелену, солнце прячется и начинает накрапывать дождь (12 ч. 51 м.).

С грустью опускаем трубу, чтобы не забрызгало объектив, озлобленно машем рукой и поворачиваемся спиной к тому месту, где нет Солнца.

А дождь усиливается… лица у всех грустные, разочарованные, – столько хлопот, приготовлений и вдруг – неудача!

Астрономы закрывают приборы чехлами…

13 ч. Уже совсем темно, дождь и ветер стих, по горам пронеслась неуловимая тень…

И вдруг завеса туч разорвалась. Блеснул яркий солнечный луч!

3–4 секунды… Все встрепенулись, все снова на своих постах.

Лихорадочно ожидаем, что будет дальше? – Быстро тает и уменьшается сияющий серпик, точно растворяется в окружающей темноте.

13 ч. 5 м. – последнее облачко с Солнца уходит – все окрашенное в яркую радугу… 13 ч. 6 м. 49 с. Блестящий серпик растаял, зажглись яркие протуберанцы и вспыхнула корона!

О, какая красота! – Она вся белоснежная, кроткая, точно из хлопьев ваты, цветных оттенков в ней нет.

Небо около нее совсем темное, иссиня черное. Невдалеке ярко сверкает Венера и Процион. Далее небо бурое – это пелена туч, а на W, над горами, там, где просвет – темно-фиолетовое и на нем плавает маленькое облачко Cyrro Cumulus. Оно раньше было незаметно, но теперь стало палевое и все разгорается, вот оно ярко-лимонное, вот почти оранжевое.

А горы вдали светятся – они вне зоны затмения…

Несколько секунд созерцания и глаз прильнул к окуляру.

О! Все солнце окутано светящейся белой золотистой массой; там, где она всего ярче – у краев луны, с западной стороны сияют и горят великолепные ярко розовые, почти красные протуберанцы. Их там масса. Это какой-то вихрь нежного, но яркого розового пламени. Но луна надвигается и они уменьшаются в высоте. Зато растут другие на восточной стороне, но их немного, – два-три маленьких выступа всего в двух местах.

Внизу вблизи точки первого контакта, на тонкой ножке светится большой бледно-розовый протуберанец, похожий по виду на деревцо, – внизу он светлее, а вершина более яркого цвета; около него плавает несколько нежных, светло розовых хлопьев.

Чисто белых протуберанцев нигде нет.

Проходит минуты 1 ½, отрываемся, чтобы снова взглянуть на корону. Она вся сияет, – из непрозрачного, белоснежного тумана веером раскидывается 9 блестящих серебристых лучей, 7 главных расположены на верху и внизу от диска. 2 верхние тянутся на ¾, 2 нижние на 4/5 диаметра Луны. К востоку и западу лучи коротки и не так выделяются из серебристого тумана…

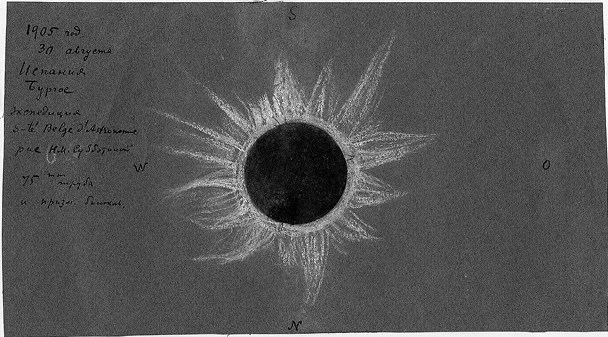

Соседка-художница лихорадочно набрасывает корону.

А большая группа протуберанцев уже пропала, видны только маленькие противуположные. Вот и они бледнеют.

13 ч. 10 м. 34,6 с. Что это? Неужели уже конец? О, как жалко! Из-за луны брызнул первый солнечный луч! Еще и еще.

Американцы зааплодировали.

По земле снова пролетела неясная тень, быстро заколебались по всему полю с NW на SE прозрачные, овальные тени и свет быстро начал прибывать.

Лимонное облачко погасло, фиолетовое и черное пространство неба засинело, Венера стала быстро гаснуть, а тучи превратились в рыжеватые.

Горы потухли…

А вокруг Солнца вторично вспыхнула радуга и повисли вниз блестящие, разноцветные бусы – то снова начали смыкаться облака!

Еще две, три минуты – они сомкнулись, но сердце продолжало биться усиленно и дышалось глубоко345.

Рис. 12. Солнечная корона. 1905 г. 30 августа. Бургос. Испания. Рисунок Н. М. Субботиной (Архив РАН. Ф. 641. Оп. 6. Д. 269. Л. 1)

Это описание изумительно одновременно по своей художественной красоте и научной точности. Здесь видны глаз и поэтическая душа художника и научная точность и скрупулезность ученого. Нет никаких сомнений, что наблюдение этого первого в ее жизни солнечного затмения стало сильнейшим душевным переживанием для Нины Михайловны и безусловно повлияло на ее дальнейшую научную деятельность. Она завершает описание события следующими словами:

Неужели все это был не сон?

Неужели все это мы видели здесь, на земле, – на нашей планете? Ничего обычного, знакомого! Фантастичная, сказочная картина!

Нет, – это было наяву, – продолжала она, – вон медленно опускаются воздушные шары, вот все светлее и светлее становится день, вот астрономы складывают свои кассеты, проверяют приборы, оживленно разговаривают…

Вот и мы идем к м. Darmy с рисунками короны и протуберанцев.

Цвета наших лоскутков не пропадали во время полного затмения – облака дали слишком много рассеянного света и они же помешали наблюдению звезд.

Все пожимают друг другу руки.

Облака снова рассеиваются и в 14 ч. 27 м. 19 с. наблюдается последний, 4-й контакт…

Затмение кончено!.. Как быстро прошли эти минуты.

Складываем и собираем свою походную обсерваторию, упаковываем и увозим инструменты.

На улицах необыкновенное оживление, многие кланяются нам, как иностранцам346.

Однако несмотря на восторженное описание чуда, а это именно удивительное и необыкновенное чудо описала Нина Михайловна в своей статье, во время затмения она была далеко не только зрителем. Субботина лукавила, намекая в письме к Н. А. Морозову, что во время затмения она была простым зрителем и, как грубовато выразился ее брат, «глазела на затмение». Из опубликованной статьи хорошо видно, что Н. М. Субботина тщательно готовилась к наблюдению, у нее был четкий план действий, соответствовавший имевшимся в ее распоряжении приборам и согласованный с коллегами. В статье она пишет следующее: «Мы взяли с собой 81 миллиметровую трубу, хронометр, и предполагали отметить контакты, наблюдать белые протуберанцы и возможно тщательнее зарисовать корону. Далее мы хотели отметить направление бегущих теней, ход температуры, исчезновение окраски цветных лоскутков бумаги, видимость звезд и т[ак] д[алее]»347. Таким образом, программа наблюдений была тщательно спланирована.

Помимо перечисленного Н. М. Субботина также писала корреспонденции о наблюдении затмения для газеты «Русь», подробно описывая погодные условия в точке предполагаемых наблюдений348. Кроме того, она собрала подробный и точный материал об участвовавших в наблюдении затмения астрономических миссиях, их составе, инструментарии, планах наблюдений, а также о полученных результатах. «Материл, собранный в Бургосе и на Лилаиле, должен быть громаден… – отмечала она. – Шары вернулись тоже с великолепными спектроскопическими наблюдениями и рисунками короны. Они подымались до 5100 метров. Температура на этой высоте падала до –10 гр. На верху было гораздо темнее, чем на земле, где нам не нужно было зажигать приготовленные фонари»349.

В статье, опубликованной ею в «Известиях Русского астрономического общества», Нина Михайловна изложила также результаты своих собственных наблюдений. Она не была до конца уверена в точности своих часов, хоть и проверяла их дважды – в Париже по часам обсерватории и по приезде в Бургос, но, как она отмечала, «вполне точной проверки 30-го до и после затмения сделать не удалось», поэтому она сочла необходимым отметить: «Что касается до отмеченных лично нами моментов контактов, то мы не можем претендовать на их точность. <…> Секунды могут различаться так как ход часов от дальней дороги менялся»350. Кроме того, на точность наблюдений, по словам Субботиной, повлияло следующее обстоятельство: «…большая группа протуберанцев стала видна в трубу (81 м/м; ув. 60-) секунд за 10–8 до полного затмения, она была необыкновенно велика и красива, вершина ее засветилась раньше основания, которое открывалось постепенно. До наступления полной фазы протуберанцы казались отделенными от солнца, верхушки их отстояли минут на 5 от края и напоминали формой зубцы яркого пламени. Это было очень красивое зрелище, но вместе с явлением – “Grains de chapelet” затруднило точное определение момента контакта»351.

Нина Михайловна наблюдала корону «простым глазом и в бинокль», сделала рисунки протуберанцев и уже после затмения «набросала» изображение короны. О наблюдении бегущих теней она писала следующее: «Бегущие тени и до и после затмения двигались, по свидетельству всех видевших их, в одну и ту же сторону от NW на SE. Я их наблюдала только после 3-го контакта. Скорость их доходила до 2–3 метров в секунду. Это были не полосы, а отдельные, слегка эллиптичные пятна, очень нежные и прозрачные; их окраска казалась коричневатой или красноватой, с синей каймой. Пожалуй, их можно назвать радужными. Они скользили, колеблясь и слегка покачиваясь». Субботина также уделила внимание окрашиванию облаков, отметив: «очень было интересно цветное окрашивание облаков, окружающих солнце. Диаметр этой радуги не превышал трех, четырех градусов, она появилась только около времени полной фазы». Изменения температуры также были ею зафиксированы: «Температура в тени при начале затмения была 19 гр., при наступлении полной фазы упала до 14 гр., ко времени последнего контакта поднялась снова до 20. Барометр значительно не изменялся»352.

Результаты наблюдений Субботиной в Бургосе были отмечены в отчете о наблюдении затмения Французского астрономического общества в разделе «Различные замечания членов и корреспондентов общества». Журнал посвятил достаточно обширный материал затмению, опубликовал несколько наблюдений отдельных членов общества, а также разрозненных замечаний. По поводу наблюдений Нины Михайловны написано, что цель, поставленная ею перед собой – наблюдение белых протуберанцев, – не была достигнута. Она наблюдала только розовые и бледно-розовые протуберанцы. Другая наблюдательница, профессиональная художница мадемуазель Мо (Maux), заметила один невооруженным взглядом, возможно отмеченный Субботиной как бледно-розовый. Также Нина Михайловна и ее спутница Соболевская предполагали наблюдать за звездами и летящими тенями, и это удалось только частично из-за облачности. Тем не менее была замечена Венера и отмечено, что тени двигались с северо-северо-востока на юго-юго-запад353.

В отчете о затмении Бельгийского астрономического общества также упоминается имя Субботиной. Отмечено, что она присоединилась к Бельгийской делегации в день затмения. Находясь в лагере Лилаила (Lilaila)354, она зарисовывала протуберанцы, наблюдая их с помощью 81-миллиметрового окуляра с шестидесятикратным увеличением. «Рисунок, который она передала нам, согласуется с другими наблюдениями за розовыми протуберанцами, – отмечал А. Дамри (A. Damry), автор отчета, – белых протуберанцев она не видела»355.

Краткое сообщение аналогичного содержания попало в отчет с описанием работы на затмении миссии Бельгийского астрономического общества, опубликованным в журнале «Сообщения Ассоциации друзей астрономии и космической физики» («Mitteilungen der Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik»), издававшемся профессором Йозефом Плассманом356 в Мюнстере. Здесь также отмечалось, что фройлен Субботина особенно занималась протуберанцами и зарисовывала их позиции и что белых протуберанцев не наблюдалось357.

Таким образом, вклад Нины Михайловны в наблюдение солнечного затмения 30 августа 1905 г. не остался незамеченным как в отечественном, так и в международном научном сообществе. Сама Субботина вынесла из своего приключения несколько очень важных уроков. Один из них о том, как сильно зависит судьба подобных наблюдений от случайностей. Столько хлопот, несколько месяцев подготовки, сборов, дороги, составления планов, и все могло быть разрушено мгновенно из-за каприза ветра и облаков. С присущей ей практичностью она отметила: «В общем, наблюдения в Бургосе удались только по счастливой случайности: не образуйся просвета в облаках в данный момент и мы ничего не увидали бы, как почти ничего не видали французы, находившиеся от нас всего в 7 километрах. (Корона у них показалась только в последнюю минуту)»358.

Уже вечером 30 августа разразилась буря и прошел ливень. «Рано утром на другой день мы покинули Бургос…, – написала Н. М. Субботина, завершив свою статью следующим выводом: – В общем наблюдения затмения в Испании надо признать удачными. В Валории, Вальядолиле и Кастельоне облака закрыли солнце как раз в момент полного затмения. В Сории и Алмацане небо тоже было облачное, но в Порта Цэли, Дарокка Даккаре, на Балеарах и во многих других местах побережья Средиземного моря небо было совершенно ясное и большинство наблюдателей получило хорошие результаты. Таким образом труды и приготовления многих экспедиций не пропали даром, и остается только пожелать, чтобы следующее затмение 1/14 января 1907 года увенчалось подобным же успехом»359. М. Н. Неуймина написала впоследствии, что наблюдение затмения 1905 г. оказалось самым удачным изо всех, которые наблюдались Н. М. Субботиной. «Изучая Солнце, Нина Михайловна проявляла большой интерес к наблюдениям солнечной короны во время затмений. Несмотря на тяжелое физическое состояние, она ездила в экспедиции, наблюдала почти все полные солнечные затмения, которые происходили при ее жизни, – писала Неуймина и продолжала: – Самым удачным было ее первое наблюдение в 1905 г. в испанском городе Бургосе, куда она приехала по приглашению Французского астрономического общества. Весьма продолжительная фаза (3 м. 45 с.) и превосходные метеорологические условия позволили провести все задуманные наблюдения и в красках зарисовать корону»360.

На обратном пути из Бургоса компания Субботиной посетила целый ряд городов Европы: «Затем побывала я в Ницце, на горной обсерватории, с <…>361 мм рефрактором <…>362, и с другим, с которым наблюдала Луну с очень большим увеличением. Потом снова в Париже, Лионе, Марселе, проехала Геную, Милан, Венецию, а оттуда Вену, Прагу и домой»363.

Нина Михайловна сохранила воспоминания об этой поездке до глубокой старости. Они не поблекли и не выцвели в ее памяти. В автобиографии, написанной по просьбе бывших слушательниц Высших женских Бестужевских курсов, она написала: «Второе мое Солнечное затмение364 произошло в 1905 году. Поездка вышла очень удачная – по приглашению Фламмариона в г. Бургос и обратно. Из Москвы круглый год билет в оба конца в мягком [вагоне] стоил 350 руб. Затмение длилось 3 м[инуты] 45 сек[унд]. Корона была там <…>365 замечательной яркости с огромным малиновым протуберанцем. Звезды выглядели на черном бархате неба удивительно ярко – [напоминали] музыку Вагнера [божественно]. Только после затмения, к вечеру разразилась буря с ливнем и градом. Как все были счастливы, что она не помешала наблюдениям (см. мой отчет в Изв[естиях] РАО 1906 г.). На обратном пути удалось увидеть огромный морской прилив до 15 м/выс <…>366. Грандиозное было зрелище! Оно запомнилось навсегда»367.

Нине Михайловне удача или судьба несомненно сопутствовали в ее астрономических делах, как мы увидим далее. Может быть, в этом и нет ничего удивительного, поскольку совершенно очевидно, что чувство, с которым Нина Михайловна Субботина относилась к научным исследованиям, это, несомненно, страсть, и, как всякая истинная страсть, она искренняя, неистовая и всепоглощающая.

Глава 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшие женские Бестужевские курсы

Наблюдение затмения в Бургосе, тесное общение с представителями международного астрономического сообщества окончательно утвердили Н. М. Субботину в ее желании стать астрономом, и не просто астрономом-любителем, а астрономом профессиональным. А для этого все-таки требовалось высшее профессиональное образование. Учебу в зарубежном университете Субботина не рассматривала – семья никогда не отпустила бы ее одну, а их жизнь была сосредоточена в России. В России же единственным путем получения высшего образования для женщины было поступление на Высшие женские курсы. Старейшие и наиболее уважаемые из них – Бестужевские – располагались как раз в Санкт-Петербурге, что было удобно для Субботиной. Несмотря на все возможные трудности, она решила поступать. И ее, с ее физическими ограничениями, разумеется, не взяли. И, разумеется, отказ Субботину не остановил. Вот как описывает эту историю М. Н. Неуймина: «Она подала прошение о принятии ее на физ[ико]-мат[ематический] Факультет Бестужевских курсов на отд[еление] Астрономии в качестве вольнослушательницы. Ведь лекции по математике и астрономии почти сплошь состояли из формул и выкладок, записанных на доске – что было бы вполне доступно для Н[ины] М[ихайловны], а вычислять и наблюдать она могла не хуже здоровых курсисток. К тому же ее обыкновенно сопровождал кто-нибудь чтобы записывать текст (лекции или сообщения) который Н[ина] М[ихайловна] тут же прочитывала, угадывая слова по губам собеседника (уже по первым слогам и даже буквам). Но директор Курсов Раев368 отказался ее принять. Весьма настойчивая, упорная в осуществлении своих желаний и стремлений Н[ина] М[ихайловна] едет к министру Глазову369 который подписывает свое согласие на ее прошении и пр[офессор] Фауссек370 к тому времени сменивший Раева принимает Н[ину] М[ихайловну] вольнослушательницей (в 1903/1904 годах)»371. В. Г. Глазов был старым товарищем отца Нины Михайловны. Конечно, он подписал ее прошение. Даты 1903/1904 гг. немного ошибочны. В. А. Фауссек был избран директором курсов только в 1905 г., и сама Н. М. Субботина упоминала, что поступила на курсы в 1905-м. «Потеряв в детстве слух и движение ног от скарлатины, получила образование дома под руководством отца. В 1905 г. поступила вольнослушательницей на Физмат. СПБ высших Женских курсов, посещая там лекции и практические занятия в ЛГУ у проф. Боргмана, Хвольсона и Жданова», – писала она в автобиографии372.

Итак, Нина Михайловна поступила учиться на физико-математическое отделение Высших женских Бестужевских курсов в С.‐Петербурге в 1905 г. и успешно закончила обучение в 1910 г., представив солидное выпускное сочинение (о чем мы будем говорить ниже). Распорядок ее повседневных занятий этого периода хорошо известен благодаря сохранившимся письмам к Н. А. Морозову, в которых Нина Михайловна регулярно и подробно рассказывала о своих делах. Первое из них датировано 22 мая 1906 г.373 Переписка продолжалась на протяжении многих лет сквозь революции, войны и прочие потрясения вплоть до смерти Н. А. Морозова в 1946 г. Нина Михайловна познакомилась со знаменитым участником народнического движения, осужденным за это и проведшим 25 лет в тюремном заключении, Николаем Александровичем Морозовым (1854–1946) в 1905 г. по выходе его из Шлиссельбурга в доме другой знаменитой революционерки Веры Фигнер. Через много лет она с удовольствием вспоминала об этом дне: «Вспоминаю 1905 год и первую встречу с дорогим Николаем Ал[ександровичем] у Фигнер374: какое чудное впечатление осталось на всю жизнь! Яркая, живая душа, спокойная во всех жизненных испытаниях и ободряющая всех, кто его знал и любил, кто любит и теперь…»375. В воспоминаниях Н. А. Морозов так писал об этом периоде своей жизни: «Я был единственный из шлиссельбуржцев, оставшихся в Петербурге (после освобождения из тюрьмы. — О. В.), и потому все внимание интеллигентного общества обрушилось на меня. Целый месяц или более я ни разу не обедал и не ужинал дома, а всегда у новопоявившихся друзей, и каждый обед или ужин оказывался “званым”, т[о] е[сть] на него приглашалось человек до двадцати знакомых хозяина и хозяйки, которые в свою очередь зазывали меня к себе на такие же фестивали. Это были большею частью известные адвокаты, писатели, художники, доктора, профессора разных специальностей, артисты и артистки. Все комнаты их квартир казались мне, привыкшему к тесноте своей камеры, громадными и роскошными по обстановке, все молодые женщины казались с непривычки восхитительными красавицами»376. Субботина и Морозов несомненно принадлежали к одному кругу научной, технической и художественной интеллигенции, у них были общие знакомые и общие научные интересы. Близкие друзья семьи Субботиных, ботаники Ольга Александровна Федченко и ее сын Борис Алексеевич Федченко, знали Морозова со времен его революционной юности, то есть, конечно, Ольга Александровна знала, поскольку ее младшая сестра Наталья Александровна Армфельд377 входила в тот же самый народнический кружок, к которому принадлежал и Морозов. В начале 70‐х гг. XIX в. молодые люди, случалось, собирались в родительском доме О. А. Федченко378. Можно предположить, что кто-то из старшего поколения семьи Субботиных также был знаком с Морозовым с тех же самых пор.