Деятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

В 1913 г., непосредственно перед началом Первой мировой войны, последний протопресвитер российской армии и флота Г. И. Шавельский написал небольшую, в 40 страниц, брошюрку «Служение священника на войне», в которой просто и кратко изобразил, что, по его разумению, может и должен делать священник на войне. Брошюрка эта явилась результатом его девятимесячного, с марта по декабрь 1904 г., служения священником 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, участвовавшего за это время в 11 боях, в одном из которых он был сильно контужен и легко ранен. Брошюра эта, по мнению самого ее автора, не открывала никакой Америки. «В ней я просто и безыскусственно рассказывал, что может делать священник для чинов своей части в промежуточное между боями время и во время боя, что в спокойное время священник обязан чаще совершать богослужение, чаще беседовать – не по-школьному, на ученые темы, но попросту, по-отечески, по-дружески с нижними чинами, а во время боя ежедневно с крестом или просто в рясе и в епитрахили обходить окопы, чтобы благословением и ласковым словом давать утешение воинам, в прочее же время он должен находиться на передовом перевязочном пункте, куда стекались, кажется, все горе, все страдания, главный ужас войны, будучи готовым, однако, пойти вперед, если того потребует дело; что, кроме напутствия умирающих, погребения усопших, на священнике лежит долг наблюдения за уборкой раненых, оставшихся на боевом поле, собирание сведений об убитых и невынесенных с поля, сообщения родственникам о погибших; что на обязанности священника лежит забота о полковой библиотеке, об устройстве кладбищ, тщательное ведение метрических записей, столь важных для оставшихся вдов и наследников и т. п.» [35, л. 1].

И вдруг она обратила на себя внимание известнейшего публициста и философа В. В. Розанова. В одном из номеров «Нового времени» он посвятил ей обширный фельетон. В. В. Розанов до того времени думал, что все дело священника на войне сводилось к служению молебнов и панихид. Еще он видел на картинах священника с крестом в руке впереди полка, при развернутом знамени и оркестре музыки идущего в атаку, но такой, как нарисовал протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский, широкой деятельности священника на войне он и представить не мог (светские люди, конечно, не могли лучше представлять себе возможностей для священника на войне, чем еп. Вениамин (Федченков, который стоял во главе духовной работы в белой армии и флоте после Г. И. Шавельского. – О. Ф.) и прот. В. Востоков, собравшиеся идти из Крыма с походом и с крестным ходом на Москву).

Но так обстояло дело не только со светскими, далекими от духовной среды людьми. Сами военные священники, даже само военно-духовное начальство не представляли себе отчетливо особенности боевой работы священника, так же отличающейся от работы мирного времени, как и боевая работа офицера от его казарменных занятий.

В особенности поразило Розанова одно признание Г. И. Шавельского. Беспокойный вопрос Керенского и грубая выходка мальчишки-комиссара скрывали за собой мысль, которая волновала некоторых самых благонамеренных верующих людей, вызывая ряд вопросов: место ли священнику на войне; может ли священник – служитель мира и любви – быть возбудителем воинского духа, влечь воинов на борьбу, всегда соединенную с разорением, истреблением, кровью, убийствами? Не излагая длинного ряда рассуждений, путем которых могут быть разрешены данные вопросы, Г. И. Шавельский указал конечные выводы, к которым он пришел после долгих наблюдений, переживаний, размышлений, пожалуй, и сомнений.

«Священник на войне»

«Опыт ветеранов (священников, участвовавших в войнах: Отечественной 1812, Крымской 1853–1856 и Русско-турецкой 1877–1878 гг.), оставшись незафиксированным, умер вместе с ними. Подумать о системе боевой работы священников в последующее время никому не пришло в голову. И вот, когда разразилась Русско-японская война, когда пришлось отправлять на войну священников, то для них не оказалось у начальства ни плана, ни инструкций, ни даже разумного наставления, что и как там делать [35, л. 6].

Когда в феврале 1904 года я выезжал, а затем прибыл на войну, предо мною встал длинный ряд вопросов: что брать с собой на войну; где быть во время боя; какие богослужения и когда совершать и т. д. и т. д. Но на мои вопросы ни мое начальство, ни мои старшие собратья не могли дать положительных ответов: никаких положительных инструкций и руководств ни мне, ни другим священникам не было дано. Это могло бы быть и было бы извинительно, если бы объяснялось верой начальства в блестящую подготовленность военных священников ко всякой вообще духовной работе. Но, к сожалению, тут была совсем иная причина: само военно-духовное начальство не представляло всей военной обстановки и не понимало особенностей духовной работы на поле брани [35, л. 6, 6 об.].

В декабре 1904 года я был назначен на должность главного священника 1-й Маньчжурской армии. Тут я сразу увидел, как печально отразилось на деле отсутствие инструкций, руководств и вообще системы в работе, в какие дебри заводила иногда инициатива и собственное разумение самих священников, как нелепо иногда разрешались ими самые основные вопросы их служения. Укажу примеры. Наиболее серьезная пора для работы священника – это время боя. Первый вопрос, который надо тут разрешить священнику, – это где ему быть во время боя.

Как только ни разрешался этот вопрос:

Одни из полковых священников забирались в глубины тыла – в обозы второго разряда, стоявшие на 20–30 верст от позиции полка, и там проводили все время, не исключая и времени боя, оставаясь совершенно бесполезными для своих частей.

Другие во время боя неотступно держались около обоза 1-го разряда, тоже оставляя часть без пастырской помощи.

Третьи ударялись в иную крайность, – весьма доблестный священник 21-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Н. М-кий 19 августа 1905 г. при посещении мною этого полка пригласил меня посмотреть место, где он облюбовал себе один из блиндажей в передовом окопе. “Почему же здесь именно ваше потребуется присутствие?” – спросил я. “Этот район займет А рота, командир которой ненадежен, вот я и буду тут”,– шепнул мне о. М-кий. “Вы, значит, собираетесь командовать ротой? А кто будет священником для полка?” – спросил я. Батюшка смутился. Вопрос для него был неожиданным [35, л. 7].

Четвертые находились при штабах полковых, когда перевязочные кишели ранеными, умиравшими и умершими.

Наконец, пятые держались перевязочных пунктов, где утешали, напутствовали, причащали, хоронили, помогали врачам перевязывать больных, поили чаем раненых, наблюдали за питанием их и пр.

Так же пестро решался вопрос и о богослужении, о пастырских беседах с солдатами. Одни из священников почти совсем не совершали богослужений: до службы ли во время войны? Другие пользовались всяким поводом и причиной, чтобы отложить службу: то пристрелка, то полевые работы солдат, то продвижения – всё помехи. Привыкшие вести беседы в казармах, по-казенному, в определенные часы на отжившие темы, теперь не находили ни места, ни материалов для беседы и свое проповедническое дело ограничивали редкими “словами” пред молебнами и т. д. и т. д. [35, л. 7 об.].

В госпиталях одни из священников решительно заявляли, что их дело – причащать, когда позовут, и хоронить, когда кто умрет, и отказывались от совершения богослужений [35, л. 8].

В госпиталях и помину не было о книгах для чтения и библиотечках, а некоторые врачи, когда был поднят вопрос об устройстве библиотечек при госпиталях, решительно высказывались против всяких книг и брошюр, как могущих передавать заразу. (Летом 1911 года я посетил столичный городской госпиталь в Красном Селе. Огромный, чуть не на 100 чел., этот гвардейский госпиталь недели за две до того был посещен царем, о чем гласила мраморная доска на стене, где золотыми буквами была выбита сердечная благодарность царя всему госпитальному персоналу за блестящее состояние госпиталя. Меня сопровождало госпитальное начальство. По коридорам и особенно в саду бродили толпы выздоравливавших солдат. “Чем же вы занимаетесь теперь?” – спросил я. – “Ничем”. – “Читаете что-либо?” – “Нет, книг не дают”.-“Скучаете?” – “Очень”. – “Почему не дают больным книг? Неужели у вас нет библиотеки для больных солдат?” – обратился я к главному врачу госпиталя. – “Для больных мы книг не держим, опасаясь распространения заразы”, – ответил врач. Я не выдержал: “Хоть государь и признал вас госпиталем образцовым, но я не могу признать его таковым, ибо в нем нет духовной пищи для выздоравливающих. Я покорнейше прошу вас, г. доктор, и вас, батюшка, – обратился я к государственному уставному священнику Словцову, – как можно скорее завести библиотеку для выздоравливающих”.)

Такой же сумбур царил и в понятиях мирных военных начальников о церковном деле на войне» [35, л. 8].

Ил. 45. Походная церковь в лесу близ передовой

При этом протопресвитер армии и флота, будучи не просто верующим человеком, но духовным лицом, абсолютно был свободен от проявлений, которые бы сегодня назвали фанатизмом. Вот как он описывает свои представления об организации церковной службы в условиях военных действий: «В то время как некоторые начальники частей, а с ними и священники находили, что на войне для совершения богослужений достаточно ризы, а иногда и одного епитрахиля; креста, евангелия, кадила и одной-двух икон, усердный не по разуму начальник госпиталей 1-й армии генерал Д-в. прибавил, чтобы я выхлопотал у Главнокомандующего ассигновку на сооружение для всех подвижных госпиталей армии походных церквей не только с полным комплектом самой разнообразной утвари, но даже и с целыми “колокольнями” по 15 пудовых колоколов на каждую церковь. Я вынужден был протестовать против проекта набожного генерала, ибо находил, что на войне госпиталям можно обойтись при богослужении и без колоколен и без нарядной обстановки, а заведение необходимого для передвижения проектируемых церквей обоза потребовало бы неимоверных затрат и явилось бы большой обузой для армии, и без этого страдавшей от своих тылов и обозов» [35, л. 8 об.-9].

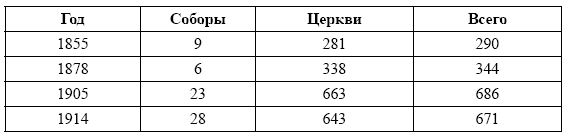

Таблица 15

Изменение численности неподвижных церквей Военного и Морского ведомств (XIX–XX вв.)

[49, с. 158].

Как протопресвитер армии и флота Г. И. Шавельский дал объективную оценку кадровому составу военного духовенства, служившего в армии и на флоте во время Первой мировой войны. «Для всякого понятно, что успех пастырской работы главным образом зависит от личности священника: от его способностей, умений и усердия. Кадровые священники более или менее строго подбирались протопресвитером и, попав на военную службу, более или менее подготовлялись к работе в военной среде. Но с объявлением войны сразу же вырастает множество второочередных полков, подвижных и других госпиталей и разных иных учреждений. В эти полки и госпитали священники уже назначаются по мобилизации, то есть не протопресвитером, а епархиальными начальниками. В 1-й Маньчжурской армии такие священники имелись чуть ли не из десяти епархий. Только одна Екатеринославская епархия прислала на войну священников молодых, образованных, энергичных и идейных. Все остальные прислали кое-кого, в большинстве случаев безграмотных иеромонахов, не могущих толком отправить требу, не то что поучать свою паству. Некоторые прислали спившихся или совершенно опустившихся священников, обрадовавшись случаю освободиться от них. Так, впрочем, делали многие и многие русские полки, сбыв на войну в первую очередь самых негодных офицеров. Поступая так, и епархиальные начальства, и полки не понимают, какое страшное зло они причиняют армии» [35, л. 9–9 об.].

Характеризуя в общих чертах участие духовенства в Русско-японской войне, он обратил внимание на то, что:

1) духовенство тогда вышло на боевую работу без определенного плана и понимания своих обязанностей, которые разными священниками понимались разнообразно, – чаще неправильно, чем правильно, – и каждым исполнялись по своему усмотрению;

2) сознание, что полевой священник должен разделять со своей паствой все лишения и опасности и чем труднее минуты, тем быть ближе к ней, – это сознание было сравнительно немногим присуще, поэтому появление священника в окопах и особенно во время боя считалось явлением из ряда вон выходящим и расценивалось как подвиг;

3) потери в составе духовенства были ничтожны: за все время войны убит один священник Любомудров и то своей же пулей во время ложной тревоги; раненых было трое и, кажется, трое контуженых;

4) в начале войны никаких библиотечек в госпиталях и полках не было, хотя сразу же ощутилась колоссальная нужда в них. Всякие попытки завести в госпиталях библиотеки встречали много возражений, принимались с большими подозрениями и с трудом удавались (весной 1905 г. Г. И. Шавельскому удалось наделить 20 госпиталей 1-й Маньчжурской армии библиотеками, выписанными им из «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви» из Петрограда. Библиотеки были подобраны прот. Ф.Н. Орнатским и стоили по удешевленной цене каждая 10 руб.);

5) епархиальные начальства высылали на войну священников без разбору, а иногда выбирали самых негодных, чтобы освободиться от них;

6) петербургское военно-духовное начальство, то есть престарелый протопресвитер и Духовные правления при нем, решительно ни в чем не проявили ни интереса к работе духовенства, ни попытки помочь ему. Главным священникам армии даже не было вменено в обязанность делиться с протопресвитером и Духовным правлением своими наблюдениями за духовной работой, недоумениями и сомнениями, а главным священникам и в голову не могло прийти, чтобы обратиться в Петербург за разрешением своих сомнений. Обе стороны не решались беспокоить друг друга и тем были довольны, что одна другую не беспокоила (с 1 декабря 1904 по 1 марта 1906 г.).

В качестве иллюстрации Г. И. Шавельский в своих воспоминаниях поместил подлинный документ, относящийся ко времени Русско-японской войны. «Я получил всего одно письмо от протопресвитера. Оно так характерно, что я дословно приведу его. “Достопочтенный о. Г… И… ч. Блаженной памяти Император Николай Павлович однажды сказал: пока у меня есть Митрополиты Филарет Московский и Филарет Киевский, я в Церкви спокоен. Так и я скажу: пока у меня в армии есть о. Г. Ш. и о. Александр Журавский, я за работу духовенства спокоен. Божие благословение да будет с вами. Ваш собрат протопресвитер А. Ж… ий”» [35, л. 9 об.-10 об.].

Тем не менее он отмечал, что имелись и положительные итоги работы военных священников во время Русско-японской войны: «Несомненно, однако, что некоторый сдвиг вперед в работе военного духовенства на поле брани в Русско-японскую войну был сделан: завелись библиотеки в полках и госпиталях; установлен, если не везде, то во многих местах, определенный должный взгляд на совершение богослужений, на пастырские беседы, на посещение окопов, на обслуживание перевязочных пунктов и пр. и пр. Оставалось нажитый опыт закрепить, систематизировать, продолжить и развить. Первое было сделано пред самым началом войны, второе – во время войны» [35, л. 11].

Далее, возвращаясь к главной теме брошюры о роли и месте представителей духовенства на поле боя, Г. И. Шавельский анализирует вопросы, заданные ему членами Временного правительства во время ареста: «Нужен ли священник на войне и место ли ему там; может ли священник – служитель мира и любви – быть возбудителем воинского духа. Идущий на войну священник должен иметь ясный и определенный ответ на эти вопросы.

Священник, безусловно, крайне необходим на войне. И не только для напутствования умирающих, для погребения умерших, но и для постоянного служения всем.

Обязанности военного священника:

а) поддерживать и питать в воинах особенно чуткое во время войны религиозное чувство для охранения их от уныния и отчаяния, с одной стороны, от разврата, насилий и грабежа, ожесточения или озверения, с другой. Война своими ужасами и вообще всею своей обстановкой открывает большую возможность тому и другому;

б) поддерживать и возбуждать в воинах дух мужества, честного и самоотверженного исполнения ими долга, ибо трусость одних воинов, измена долгу – других 1) влечет за собою огромные невинные лишние жертвы в войне; 2) наносит неисчислимый вред Отечеству, народу и 3) представляет само по себе унизительное, недостойное человека развращающее явление. Священник, таким образом, обязан поддерживать и воспитывать в воинах: веру, правду и праведность, долг и честь. Его средства: богослужение, беседа и проповедь, личный пример и книга» [35, л. 11 об.].

Отсюда, по его мнению, вытекают более частные его обязанности: возможно чаще, пользуясь всяким удобным случаем, совершать богослужение; как можно чаще по-пастырски беседовать, стараясь возможно ближе стать к солдатам и офицеру; делить с воинами все лишения, труды и опасности и всячески проявлять свою заботливость о них. Отсюда же следуют дальнейшие обязанности:

а) для полкового священника: находиться там, где больше всего требуется его присутствие и откуда легче всего подавать помощь, то есть не в тылу, не в обозах, а при самом же полку; во время же боя – на передовом перевязочном пункте, а когда потребуется и в окопах, ежедневно обходить или просто, или со Святым Крестом и святой водой окопы и позиции;

б) для госпитального священника: ежедневно обходить палаты больных и раненых (воскресные дни с Крестом и святым антидором или святой водою); в палатах для выздоравливающих вести чтения и беседы, писать для солдат письма на родину и т. д.;

в) для того и другого: заботиться о пополнении библиотечек, извещать родственников убитых и умерших воинов о смерти последних (с обозначением где, когда, от чего умер, где погребен, не завещал ли что пред смертью. В Русско-японскую войну возложение мною этой обязанности на полковых и госпитальных священников вызывало, бывало, большие нарекания на меня, но военные начальства поддержали меня. В последнюю войну сообщение на родину о смерти убитых и умерших воинов уже везде составляло прямую обязанность военного священника), наблюдение за приведением в порядок военных кладбищ и т. п. [35, л. 12–12 об.].

Свои наблюдения над работой священника на поле брани и выводы Г. И. Шавельский изложил в упомянутой брошюре «Священник на войне». Когда же 1 июля 1914 г. открылся собранный им Первый Всероссийский съезд военного и морского духовенства, в значительной степени составленный из участников Русско-японской войны, одна из секций съезда занялась рассмотрением вопроса о служении священника на войне. Съезд принял все выводы и указания, сделанные в брошюре, дополнил их и свое постановление облек в форму инструкции для полковых, госпитальных и других священников на театре военных действий.

Это постановление съезда имело огромное значение для последующей работы военного духовенства. Отныне у него имелся обстоятельный, разработанный в подробностях, концентрированный Всероссийским съездом военного духовенства план работы священника на войне. Это, во-первых. Во-вторых, тут же на съезде с этим планом ознакомились, продумали и усвоили его все участники съезда, почти in corpore прямо со съезда отравились на театр военных действий на должности главных священников фронта, штабных – армий, дивизионных благочинных и т. п. и ознакомили с этим планом прочих, не бывших на съезде, священников.

Съезд кончился 15 июля (в этот день все члены съезда представлялись Государю Императору в Петергофском дворце), война началась 20 июля.

Далее Г. И. Шавельский изложил суть выполняемых им функций во время Первой мировой войны: «Мне оставалось следить за выполнением священниками выработанного съездом плана, расширять и углублять его по мере выяснения на войне новых духовных нужд, запросов и условий. Средствами для достижения той и другой цели служили:

а) мои поездки по фронту;

б) мои совещания с благочинными, штабными священниками и армейскими проповедниками;

в) периодические фронтовые съезды духовенства;

г) мои циркуляры, составившие “инструкцию военному и морскому духовенству”» [35, л. 13].

Протопресвитер оставил нам описание того, как он понимал и осуществлял свое служение в качестве верховного духовного лица вооруженных сил страны и какое встречал отношение к своей деятельности со стороны представителей дома Романовых и на фронте. «Я почти каждый месяц выезжал на фронт, проводя там от 7 до 10 дней. Верховные главнокомандующие: Государь Император и Великий Князь Николай Николаевич разно относились к моим поездкам по фронту. В. кн. Николай Николаевич (Младший. – О. Ф.) как будто неохотно отпускал меня из Ставки, а отпуская, всегда напоминал: “Вы не лезьте, куда не надо; помните, что Вы нужны для дела”. Государь, напротив, поощрял мои поездки. Когда он возвращался из Царского Села в Ставку, его первый вопрос ко мне всегда был: “В мое отсутствие не ездили на фронт?” Когда ему три раза донесли командующие армиями, что во время обхода позиций и окопов я подвергся сильному неприятельскому обстрелу, он был очень доволен. Разное отношение к моим поездкам государя и в. кн. зависело не от их отношения ко мне, а от особенностей их взглядов, их психики. В. кн. думал, что мое дело – управлять духовенством из центра и не лезть туда, где опасность; государь считал, что я должен непосредственно влиять и на войска, и на духовенство. В. кн. был против жертв, которых можно избежать, государь любил опасность, как и проявление мужества при опасности [35, л. 13 об. – 14].

Когда я выезжал при Ставке, оба они всегда поручали мне передавать привет войскам от их имени. В. кн. всегда говорил: “Приветствуйте от меня войска. Где найдете нужным, можете благодарить от моего имени”. Государь приказывал мне: “Передайте мой привет войскам”. А один раз, кажется в октябре 1915 г., сказал: “Передайте им, что я всегда с ними, что всегда переживаю из невзгоды и страдания и всегда молюсь за них”. Передаваемые мною приветствия Верховных производили огромное впечатление на воинские части» [35, л. 14],– подчеркивал протопресвитер.

В своих поездках по фронту он преследовал двоякую цель:

а) общение с войсками;

б) общение с духовенством фронта.

Весь день он обыкновенно отдавал объезду воинских частей. Бывали случаи (на Западном фронте, где части стояли густо, а пути сообщения были очень удобны), что в течение дня удавалось объехать 9-10 полков. В каждом полку Г. И. Шавельский чаще совершал краткое богослужение, реже ограничивался пением молитвы. И везде проповедовал. Затем обходил землянки, позиции и окопы. Иногда дело не обходилось без «неприятностей». «В декабре 1914 г. в Восточной Пруссии лишь только я начал молебствие для двух полков 8-й Сибирской стрелковой дивизии и артиллерийской бригады, как неприятель начал обстреливать нас. Пролетевшие над нашими головами снаряды своим воем заглушили сильный, в то время немного дрожавший голос моего протодиакона Власова. Однако, не спеша, мы благополучно закончили службу.

8 августа 1916 г., когда я совершал молебен у дер. Треусты-бабы (около Монастержиско в Галиции), в окопах 2-й Финляндской стрелковой дивизии, неприятель буквально засыпал нас снарядами, командир 2-го Финляндского стрелкового полка, полковник В. В. Попов, обратился ко мне: “Какие глупые! Так безрассудно тратить добро. Продавши эти снаряды, экой иконостас можно было бы соорудить”. Сильно постреляли в нас, когда я обходил окопы в г. Иллуисте и пр. и пр.» [35, л. 14 об.].

Опыт, полученный о. Георгием во время служения на театре военных действий Русско-японской войны, очень пригодился ему во время протопресвитерства. Об этом красноречиво говорит следующая запись в архиве: «Кроме морального значения, какое имели для войск мои обходы позиций и окопов, мои беседы, мои странствования по фронту давали мне возможность и знакомиться с духовенством, и проверять его работу. При обходе позиций кроме военных начальников меня обязательно сопровождал священник. Мне не стоило труда сразу же определить: знает ли он свою паству и знает ли паства его; знает ли он расположение рот, посещает ли окопы, беседует ли с солдатами, имеет ли влияние на них, правильно ли понимает свои обязанности и пр.

По окончании дневного объезда, чаще всего вечером, не раньше, как с 7 часов вечера, у меня в вагоне или в особом помещении, а иногда где-либо на опушке леса, на лужайке собирались священники посещенных мною воинских частей, госпиталей и у нас в течение 2–4 часов продолжалась братская беседа. Я знакомил их со своими взглядами на пастырскую работу в военное время, указывал замеченные мною недостатки в их работе; они обращались ко мне со своими сомнениями, недоумениями, нуждами, печалями; иногда возражали мне на мои замечания, иногда поправляли меня. Одним словом, я учил их, а они – меня, – получалась обоюдная польза. Я проверял и расширял свой опыт, чтобы потом делиться с другими» [35, л. 15–15 об.].