Вирус турбулентности. Сборник рассказов

Она всё причитала, улыбалась, прикладывала руки к груди, оглаживала остекленевшего водителя, и говорила, говорила.

– Дура, – устало выдохнул он, остановив красные глаза на её лбу.

– Почему? – опешила она, – я же объясняю…

– Не надо теперь ничего объяснять, – он стал вдруг тихим и спокойно продолжал, подчёркнуто выделяя запятые и точки, – Иди жене объясни. Она жить не хочет. Мы четыре года его ждали. Сына. А ты его убила. Сука. Уйди. Пошла, пошла, – он сделал аккуратные движения кистью, будто отгонял надоевшую муху, – и для убедительности повторил – Пошла. Пошла отсюда.

Ну уж нет. Леська вдохнула и что было мочи заорала прямо в это тупое пьяное тело:

– Я вытащила мальчика. Вытащила, – он просто пьян, не доходит, – Ты! Я его вы-та-щи-ла!!

– Своего вытащила, а моего убила. Катись, – он пьяно и беззлобно сплюнул, взял недопитую бутылку и побрёл в глубь двора.

Леська с открытым ртом, где булькали и теснились слова, смотрела вслед. Вдруг он обернулся и пошёл на неё:

– Она животом о железо. А он – маленький! Он не знал. А я не смог. Не смог. Пока коляску вытащил. Я не понял. Хотел тебя убить. Надо было убить. Злость выгонял – не услышал её. Она не умеет кричать. О железо животом. Надо было тебя так. Железом – в живот, в живот, в живот.

Он хрипел и надвигался, она инстинктивно пятилась, цепляясь за сетку ограждения. Спиной почувствовала проём, рванулась в него, через клеть с ёлками, через толпу. Её трясло.

– Идиот. Куда ты лез! С беременной женой и коляской этой железной. Хотел ещё одного давануть? Куда ты нёсся?

Леська говорила и говорила. В лицо, в глаза эти пьяные, в эту тупую бессмысленную звериную морду.

Он стал жалок, ему стало стыдно. А она всё бросала и бросала гневные обвинения и на самом пике торжества вдруг замолчала. Слова закончились, а она стояла пустая, немая и бессильная, опустив плечи под тяжестью упавшей ноши.

А, может, не было мальчика. Мальчика на дороге. Или девочки? Девочки! Как же я не подумала! Ведь это девочка могла быть. Она не могла далеко от дома уйти одна. Значит, можно найти дом, двор, детей, мам спросить. Руки тряслись, её лихорадило…

Джек – хорошая собака. На воздух бы ей, на волю. А тут что – один газ, – привычно подумала она и так же привычно обогнула угловой дом у перекрёстка, постояла, глядя как сменяют друг друга плотности и разряжения металла у светофора, и повернула дворами назад. Стало тише, отчетливей слышен лай собак, крики и визг детей у ледяной горки.

Да, она видела его. Несколько лет спустя. С женой и коляской. Он её не узнал.

– – – – -

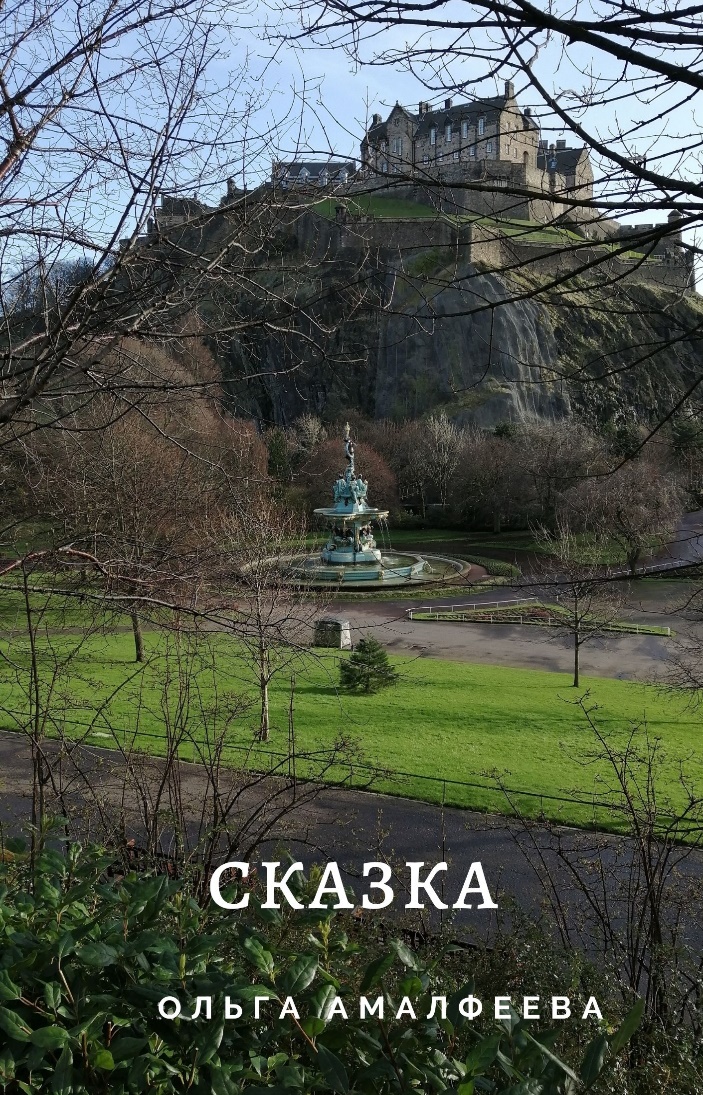

Сказка

Я буду писать тебе сказку.

Длиною в небо.

Длиною в море.

Длиною в взмах руки, не нашедшей ответа.

Длиною в путь света.

Петь её шепотом, шорохом, шелестом – тихо и бережно.

Времена и слова пройдут, а сказка останется.

Крыльями за твоей спиной, маячком в непогоду.

Тайной, зажатой в ладони.

Я стану писать тебе сказку так, как плела из крапивы братьям рубашки Эльза.

Плела и молчала. И крапива впитывала боль и свивалась в кольца кольчуг.

Есть один заблудившийся Ветер. Среди братьев своих он лишний. Они носят гордые имена, тянущие за собой шлейф легенд.

Викинги в рогатых шлемах, хлещущие спутанными гривами крупы крепкие лошади. Туман, просоленные сырые сети и убогие рыбацкие лодчонки на неверной привязи, тычущиеся носом в холодный песок, – Северный. Он – песня Сольвейг. Он – взгляд Снежной королевы и ужимки её троллей. Он в глазах Царевны-лебедь и глубине темной воды под её ногами. Он – вой волков и вызов Небу. Он в бесовском посвисте и закушенных в кровь губах. Nord – символ свободы, и он же – знак жестокости. Он – знамя сильных духом и дыхание Вечности.

Ветер Южный нетороплив, обаятелен. Нежно обвивает, пересыпает, щекочет песком и засыпает жаром и тяжестью. Тепло целует и душит в объятьях. Не продохнуть.

Западный точен, расчетлив. Он веет. Раздувает паруса и слухи, развевает флаги кораблей, зданий и демонстраций. Строит и ровняет колонны.

Восточный – невесом. Ставит знаки и рисует иероглифы на скалах. Мягко стелется и гасит войны.

Пятый ветер – апрельский росчерк. Им приносится пение ангелов, возносятся снежные хлопья, молитвы и души. Он заветривает корочки на ранах, сдувает пыль с ресниц, щиплет в носу, проходит сквозь пальцы, не давая им сжиматься в кулак, протапливает проледи в заиндевевших стеклах.

Ветер сказок, чудес и песен, восхождения сил и света, он проходит по сердцу искрящимся холодком, забирает его до донышка и несёт, летит ввысь и, отразившись от Неба, исчезает, дабы полное даров, оно отозвалось и просыпало его в твои руки.

Подставь, пожалуйста, руки. Поверни их ладошками вверх – ты услышишь его: Ветер, Небо, сердце.

– – – – -

Об оливье и мандаринах

Предновогоднее оливье – так хотелось сказать. Однако ощущения микса нет.

Читаю одновременно три книги, подчитывая избранными днями по паре сверху.

Чувство, которое должно бы было быть странным (но не случается), – единого текста. В который раз ловлю себя на том, что если автор способен не выдумывать, а считывать, – его текст дополняет текст другого такого же подключившегося к единому вещателю автора. В итоге они, дополняя друг друга, транслируют одну и ту же книгу, просто на разных языках. Вещатель – один.

Идите по всему миру и проповедуйте (Мк. 16:15) и будьте для иудеев как иудеи, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных – как подзаконные, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона – как чуждые закона, не будучи чужды закона, чтобы приобрести чуждых закона, для немощных будьте как немощные, чтобы приобрести немощных. Для всех сделайтесь всеми, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9:20-22).

Такие тексты не миксуются. Они фьюзингезируются. Параллельно, неведомым образом, отражаясь друг в друге, обретают окончательную независимость.

Колбаса – отдельно, картошка – самодостаточна. Ей не нужно лебезить и рассыпаться мелким бисером по тарелке, пытаясь быть базовой и востребованной одновременно.

Книги-проводники объективизируют единую сущность. Единый объект. Такой вот мандарин: пористая маслянистая шкурка, прозрачные дольки, вязкие перепоночки и россыпь резвых круглых и особенных с острым краем косточек.

Ну, наконец, поняла, почему не люблю салаты. Неопределенные они какие-то. Бес-Цельные.

– – – – -

Детский сад

– Куда поставить, я не запомнил.

– На стол поставь, Вань, на стол, – Лидия Афанасьевна, не поворачивая головы, рылась в большой клетчатой сумке с новогодними подарками.

– Вань, ты чё, я же сказала, на стол поставь. На стол, – она повернулась и через плечо посмотрела на него поверх очков.

– Понял, – кивнул он, и всё стоял, не уходил, радостно, с готовностью улыбаясь ей, держа перед собой коробки.

Уперев кулак в поясницу, Лидия Афанасьевна развернулась вполоборота к мужчине.

– Я же сказала тебе, – глянула ещё раз показательно цепко, дёрнула головой – и снова стала рыться в сумке.

Он постоял ещё немного и отошёл. Спущенная штанина волочилась по полу. Незаправленный край рубашки свисал.

– Ну чего ты сел там? О Машке своей опять думаешь? А она, сволочь, не думает о тебе, Ванечка. Усвистала с новым. Что ей до тебя.

Ваня нахмурился и заерзал на скамейке.

– Вон деткам благодать какая, подарочки, порадуются миленькие. Вот это божье дело – людям радость нести. Потрудишься для людей – и Господь тебе воздаст. Да, Ванечка? Благодать-то какая, – заведующая села на лавку рядом с сумкой, широко растянув полные ноги.

Ваня улыбался.

– Хорошо здесь у нас, намолено. Когда она тебя бросила, куда Господь тебя привел? К нам, друзьям старым. Вот как оно, Ванечка. А то не нужны стали. Сам да сам. Маша знает, мы с Машей сами, мы разберемся. Гордость это, Ванечка, гордость. Грех страшный. Вот и наказали тебя. По заслугам несёшь.

Зазвонил телефон.

– Да. Добрый. Ванечка тут у нас. Да, поможет. Да, привезет. Разберет, конечно. Вот так-то, – продолжила Лидия Афанасьевна, что-то заинтересованно разыскивая в телефоне, – Я тебе сразу говорила: "Не нужен тебе никто. Работай во славу Божью – и Господь не оставит". Было ж всё, чего ещё надо: и деньги, и должность. И машина. Куда надо – туда свозил. Позвонишь – Ваня всегда тут как тут. Всегда.

Заведующая тяжело поднялась и, приступая на правую ногу, перешла к коробкам в углу.

– Эти тоже надо перетащить на стол. И на вот, фломастер возьми. Будешь коробки подписывать, кому передать. Завтра с водителем с утра и развезете, – Лидия Афанасьевна шумно вдохнула и зашептала, считая ящики.

– Вот была бы у тебя машина, как раньше, вмиг бы управились. Работа у него, видите ли. Не заедет лишний раз, не поможет. Начальником большим сделался. Машке – шубу, Машке – Италию. Ну и где она, твоя Машка, а, ну где?

Исхудалый человек на лавке затряс длинными руками и замотал головой. Заведующая торопливо двинулась к нему.

– Вот так-то оно, Ванечка. Так и бывает. Я вот тоже жизнь прожила не сахарную. Мой тоже лишний раз не поможет. Так и терплю.

Она обняла его за голову и прижала с своей груди, раскачиваясь:

– Одни мы с тобой, Ванечка. Во всем свете одни.

Мужчина грозно зарычал – она отстранилась:

– Что ты, Ванечка, что случилось.

Он мотнул головой, стукнул кулаком по скамье и, подскочив, ломано вышел, хлопнув дверью.

Лидия Афанасьевна покачала головой:

– Господи, помилуй этих юродивых. Дай терпения. Всё самой приходится делать.

Она подошла к столу и поправила очки:

– Что ж ты, поганец, наделал-то. А? Вот поганец. Аж ты. Делай вам тут добро. Правильно в Писании сказано: "Не делай добра – не получишь зла". Погаанец такой.

На всех коробках снизу доверху крупным резким почерком было написано одно слово: "Маша".

– – – – -

Зуб даю

Вечером Вера Петровна не смогла накусить на зуб. Ни сыр, ни шоколадку. Не удалось попить и чая. Зуб ныл, дёргал и противно отдавал в левый глаз.

Пытаясь себя чем-то отвлечь и рационально занять время, она вымыла голову, накрутила бигуди и накрасила ногти на ногах. Зуб не проходил.

Вера Петровна долила в воду из графина тёплой из чайника и выпила половинку обезболивающей таблетки. Хватит. А то не замечу, если хуже будет.

Выждав по часам 15 минут и убедившись, что боль утихла, она вытащила из верхнего ящика комода пухлый красный блокнот с ленточной закладкой, открыла в заложенном месте, села за стол, щелкнула выключателем настольной лампы, покусала кончик ручки и аккуратно написала вверху чистой страницы: "Зуб". Подумала – и подчеркнула двумя чертами.

Далее она расставила на каждой строчке арабские цифры с точками: "1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.". "Хватит, – подумала Вера Петровна, – а то лишнее будет. Лучше потом допишу".

Итак, первое. Самое первое – это пить противовоспалительные. Два раза в день. По полтаблетки. Там полпачки осталось, как раз на 5 дней хватит, а, может, и останется. Лучше бы осталось.

Второе. Гель. Вера Петровна сходила к холодильнику, заглянула в коробочку с лекарствами. Там обнаружился пустой выдавленный тюбик без крышки. На попытки подавить ещё тюбик не откликался. Ладно, геля нет. Положив тюбик назад в коробку, она вернулась и записала под цифрой 2: "Полоскать солью. 2 раза". Соль есть – покупать не нужно.

Зуб дёрнуло. К врачу бы завтра. "Поеду вечером, после работы, – решила Вера Петровна, – только зря зарплату терять. Всё равно полтаблетки пить – хватит".

Третье. Класть на щеку теплое, когда выходишь на улицу. По-настоящему теплый только новый палантин. Кашемир. О ворот оботрется. Можно положить кусочек ткани от простыни – плотнее, и выкинуть не жалко. Это да.

Четвертое: не ходить в бассейн. Не вовремя, надо сказать, этот зуб – осталось одно оплаченное занятие. Но можно быстренько поплавать – и в горячий душ. Всё равно полтаблетки пить.

Вера Петровна задумалась и подперла щеку рукой – сморщившись от боли, она отодвинула блокнот. Хватит. Место оставлю. Вдруг что ещё будет нужно.

Еле дождавшись конца рабочего дня, держась за край сознания, Вера Петровна с трудом добралась до местной поликлиники. Неожиданное падение в обморок решило проблему очереди. Цену за лечение назначили немаленькую, результат не гарантировали. Вера Петровна выбрала бесплатное удаление. Так надёжней – раз и навсегда.

Хмурый хирург в засаленном халате сунул ей мятую бумажку: "Куда вы на ночь глядя прётесь со своими флюсами. Езжайте в областную".

"Ничего, это хорошо, – подумала Вера Петровна, когда указатель на карте показал ей на краю города метку с надписью "Морг", окружённую безликими строениями, выдававшим казённую лечебницу, – хорошо быть пенсионером – музеи по средам с утра бесплатные, проезд бесплатный. Две пересадки – и на месте". Она привычно подсчитала, сколько в очередной раз сэкономила на своей ранней пенсии – и осталась довольна.

Ноги в автобусе мёрзли, кусок простыни тёр щеку.

Всю ночь она просидела, тихо и жалобно воя в промежутках между потерей сознания, в приёмнике неотложки. Под утро студент-практикант из соседнего колледжа вытащил ей два зуба, попутно сломав некстати подвернувшийся третий, и выписал больничный, начиная с предыдущего дня, когда все исчезнувшие зубы были ещё на месте.

– Доктор, я же работала.

– Поздрвляю. Садись. Пять, – прогрохотала ведрами заспанная санитарка.

"Зато антибиотики бесплатно, – утешила себя Вера Петровна, – ампульные, они же дорогие. И кормят три раза в день. И на воде прилично сэкономлю".

Сидя в палате, больше всего Вера Петровна жалела, что не взяла с собой блокнот. В нём она бы могла всё точно рассчитать.

Пристроившись боком к больничной тумбочке, она писала на развернутой салфетке: "1. Взять у доктора и отнести в бассейн справку, чтобы перенесли занятие. 2. Забрать с собой рентгеновские снимки, – нынче это дорого, – 3. Пить по 1/2 обезболивающего". Сломанный зуб дёрнуло. Вера Петровна скривилась, вышла в коридор, нашла сестру и попросила укол. Вернувшись, поставила в правом верхнем углу салфетки ещё одну галочку, пересчитала в сумочке оставшиеся таблетки и дописала под цифрой 3: "Хватит".

– – – – -

Йогурт

– Бл***дь!

Малая подняла левую ногу в розовой юбке и принялась стирать с подола капнувший на него йогурт.

– Пиз**ц. Пойду как лохушка теперь.

– Джинсы надень.

– Жопа не лезет в джинсы твои. Аа-ай, – слизала остатки йогурта с пальцев.

– Салфетку возьми.

– Ааа-а-а-а, – на каждый «а» Малая тыкала мятой салфеткой в сетку пушистой юбки, – Да, блин, и пох**й. Погнали.

Татьяна Ивановна стояла в коридоре, воткнувшись затылком в ворох одежды на стене и прижав к груди сумочку. Зажмурив глаза и стиснув зубы, она тихо сползала вниз. Затылок отсчитывал пуговицы и пряжки ремней.

В кухне задвигались стулья, в коридор долетали обрывки фраз.

– Пошли, опоздаем.

– Да ты дура, блин. Отстань от меня. Руки дай помою. Пошли.

– Кроссовки покажи.

– Да света нет. Зачем тебе – уё**ще. Лучше тебе этого не видеть.

– Дура.

– Сама дура.

– Я в чём пойду? Шняга какая-то.

– Да вон, мои надень, не видно ни х**я, блин. Что ты тычешь, лампочка ё*нулась.

– Пошли.

– Свет на кухне выруби.

Мимо Татьяны Ивановны прошлепали туда-сюда шаги. Хлопнула дверь, повернулся ключ.

Она посидела ещё в углу под одеждой, потом опустила сумку на пол, тяжело перекатилась на колени, и, согнувшись крючком, ткнулась лбом в мокрый ботинок.

Зашла на кухню, выбросила в ведро банки из-под йогурта, вытерла со стола, машинально вымыла пару чашек, зашла в комнату, легла на кровать и умерла.

Мерно стучали капли из крана. Нужно починить. Снова будет переплата. По два куба накапывает. Триста рублей. – Не умиралось.

Татьяна Ивановна повернулась на бок, подтянула подушку. Потянулась вперёд, притянула голову дочки и уткнулась в волосы. Она пахла ванилью и молоком. Розовый носик, сонные глазки. Двумя руками она крепко прижала её к себе и долго дышала в макушку.

Потом встала, – босым ногам было холодно. Поискала ногой тапки, пошла на кухню, подошла к окну.

На аллее у соседнего дома стояли две девчонки. Одна, в розовой юбке, припрыгивала и смеялась, задирая по очереди вверх ноги в розовых кроссовках. Вторая, в островерхой шапке, отставив ногу, курила, высоко держа сигарету правой рукой, улыбалась и собирала другой с кофты подруги прилипшие крошки.

Татьяна Ивановна стояла, прислонившись к косяку, пока они не двинулись вдоль дома. Потом оттолкнулась, встала ровно, прищурила левый глаз, точно смотрела в прицел, и, стараясь со спины точно попасть в голову, ямку под солнечным сплетением, левое плечо и, через сердце, в правое, аккуратно перекрестила сначала одну, а потом вторую девочку. Присмотри.

Повернула кран газовой трубы, подвинула чайник, пошла в коридор, достала из сумки длинную связку йогуртов, вернулась на кухню и аккуратно поставила их в холодильник.

– – – – -

Смысл

Дверь с треском распахнулась.

– Принимайте, барышни, – ухватистая санитарка и тощая лифтерша подкатили носилки к дальней кровати. – Ну давай, давай, голуба.

Вдвоем они кое-как перетянули тяжело упавшее тело. Санитарка наклонилась, вздохнула и подоткнула одеяло. Женщина отвернулась лицом к стене. Санитарка прислонила костыли к металлическим прутьям.

– Как она выбралась у вас, девушки?

С соседних коек тянулись головы. Кто не мог встать, повыше поднялся на подушках. Шустрая бабуля из дома престарелых с рукой на цветном платочке просеменила к новенькой.

– Как тебя зовут? – легонько прикоснулась. – Эй, как тебя зовут?

– Оставьте меня в покое.

Бабуля поджала губки, вернулась к своей кровати и уткнулась в чашку. В палате повисла тишина.

После обхода началось движение. Приехал рентгеновский аппарат. За стеной в перевязочной звякали металлом. Шуршали пакеты. Мылись чашки-ложки. Лишь у последней тумбочки остывал обед. Ночью она стонала.

Воскресное утро началось с грохота и невыносимой вони – опрокинув переполненное за ночь судно, в палату въехала каталка. Вчерашняя невыспавшаяся санитарка, матерясь и подпинывая свихивавшееся колесо, толкнула её через всю палату.

– Принимайте, в коридоре нашли.

Вслед полетели костыли. Баба Галя убрала их с одеяла и подергала за халат лежавшую.

– Слезть сможешь? Давай потихоньку.

Весь день женщины перешептывались. Кровать в углу молчала. Вечером Светочка, бойкая, с высокой загорелой грудью, в удачно подобранном халатике, первая вошла в темный прямоугольник и щелкнула выключателем ночника.

– Подол выше. Молодец. Повернись. Вот так. А теперь поднимись, – и ловко всунула судно. Весело брызнула из крана водой, протерла пальчики спиртом, вытянув по очереди к свету яркий маникюр.

– Ну, красавицы, теперь подставляйтесь.

Бабули оживились, закряхтели, заворочались. Вечерние уколы включались в разряд событий. Переговаривались, сыпали прибауточками.

– А теперь спать, – Светик брякнула шприцами и выключила верхний свет.

Она заглянула еще раз, процокала к окну, наклонилась. – Молодец. Смотри не шастай. Выпишут, по снегу далеко не похромаешь. – И громко: – Спим, женщины, спим.

В окна светили фонари, кто-то долго рассказывал о своих бедах и болезнях. Повздыхали.

А утром взвизгнула дверь. И каталка, как завтрак в постель, ловко пристроилась к столу, делившему палату на правый и левый ряд.

– Откуда?

– На площадке между шестым и седьмым нашли, в реанимационном. Как она там? Хорошо, операция закончилась. А до вечера пролежала бы. Там ведь не ходит никто!

Молоденькая хрупкая сестричка из реанимации – одни глазищи:

– Я иду, а лифтерша кричит – сюда, сюда. Она ей сказала, что полежит здесь немного, и прямо на площадку легла. Еле подняли.

Они вышли. К каталке никто не подходил. Баба Галя снова легла и упорно смотрела в потолок. Рината, перевязав обострившийся радикулит, деловито вылила из термоса воду и пошла добывать кипяток. Вера Степановна сомкнула пальцы на животе, и, шевеля ими, ничего не говорила. Слышен был только свист послеоперационных.

С носилок протянулась бледная длинная кисть, схватилась за дужку и подтянула каталку к кровати. Сначала были сброшены костыли. Затем вторая рука уперлась в простынь и медленно поползла гипсовая нога. Вцепившись руками, возвращенка опустила живую ногу и скинула гипс. Какое-то время было слышно только тяжелое дыхание. Затем скрип, и до вечера женщины косились на спину и торчавшую макушку.

По темноте к бабе Гале пришли старушечки из дома престарелых, Веру Степановну посетила дочь с хмурым зятем и внучатами. Вечер был заполнен самыми разными впечатлениями и переживаниями. И долго по уходу навещающих рассказывалось, обсуждалось, дожевывалось.

За час до подъема баба Галя, караулившая очередь в душевую, чтоб успеть до завтрака и до обхода, перестала шуршать фантиками и притихла. Новенькая поднялась, затянула халат, приладила костыли и очень медленно, странно, но почти бесшумно двинулась к выходу. Прикрыла за собой дверь. Бабуля притаилась, вслушиваясь. Шаги помолчали, а потом характерный стук стал удаляться – паденье – шарканье гипса, глухой стук – волок. Баба Галя не рискнула открыть дверь. Шаги удалялись в сторону душевой. В груди ёкнуло – не успеет первой. Но потом подумала, что вряд ли с гипсом по самое нехочу залезешь в кафельное корытце. Она успокоилась и на время забыла об ушедшей.

Через полчаса дежурная медсестра с градусниками открыла дверь, молчащая прошла в свой угол, ухнулась на подушку и отвернулась к стене.

На следующее утро бабуля, проследив как молчалница натягивает халат и подходит к двери, прошептала. – Займи мне очередь в душ, все равно туда идешь.

– Ладно.

– Тебя как зовут-то?

– Юля.

– А мы думали ты того, ну совсем. Ну займи там, не забудь.

На обходе врач, дойдя до юлиной постели, жестом пригласил свиту рассредоточится. Белые халаты окружили и долго кивали вслед зачитываемому приговору. Ногу велели поднять на петлю и привязать.

– Вставать не смей – ходить не будешь.

Светочка, не моргнув глазом, записала что-то в блокнотик и протянула доктору белоснежное полотенце. Баба Галя вспомнила про преходящую глухоту.

Каждое утро Юля занимала очередь в душевую, Баба Галя растрогалась и рассказала про мужа-военного, который всю жизнь носил ее на руках, за исключением танцев, где в вальсе ей не было равных. Рината, ворча на незапасливость соседок, похныкивала, что чай пить все горазды, а на кухню за кипятком ходит она одна.

С понедельника Юля стала уходить и после отбоя. Непоседливая бабуля проследила, что она уползает дальше душевой и сворачивает влево. Несмотря на врожденное и неискорененное благодаря мужу-летчику любопытство, она не ходила за поворот. Там, в коридоре, стояли кровати, на которых клали привезенных «по скорой» ночью за отсутствием мест, а к обеду следующего дня их распределяли по палатам, часть уходила домой, а на постоянное место жительства оставались обмороженные или избитые бомжи. Сейчас там лежал здоровенный рыжебородый мужик, который по вечерам орал песни. Он мог ходить, но редко выползал из своего закоулка, разве что до туалета, дверь в дверь с душевой. Чаще выражал протест и выставлял утки за поворот, отвечая на отверженность бойкотом правил приличия. Баба Галя рассказала о произошедшем соседкам. Те пошептались, но когда Юля вернулась после отбоя, промолчали.

В четверг произошло чудо. В дверном проеме возникла длинноногая красавица в цветной коже и указала пальчиком на дальнюю кровать, куда пришедший с ней единственный на всю больницу медбрат поставил большую дорожную сумку. Отвесив что-то вроде поклона, он удалился спиной к двери. Взвизгнули новенькие молнии, и на тумбочку у окна стали выставляться цветные пахнущие праздником пакеты. Выстроив на всех близлежащих поверхностях яркие домики, девушка положила на кровать модные журналы из застенной жизни, посадила сверху глиняного человечка, и, улыбнувшись всем на прощанье улыбкой феи, растворилась.