По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

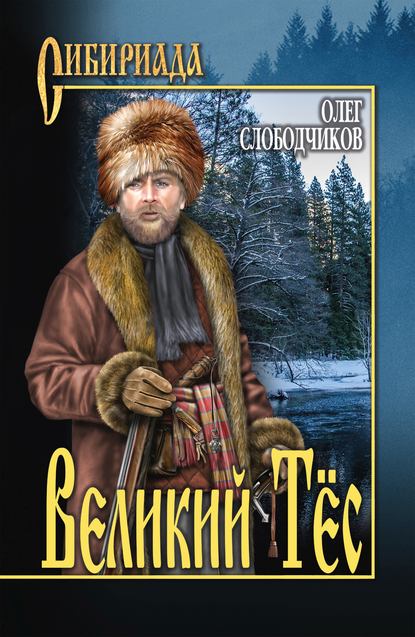

Великий Тёс

Серия

Год написания книги

2017

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Спрашивали, да ясного ответа не получили, – с готовностью ответил ему Герасим. – Большими бородами здешних людей не удивишь: должно быть, промышленные и торговые люди ходят тайным тёсом. Приток этот, – кивнул в верховья острова, – зовется Ер-кута. По нему, говорят, можно на Ламу выйти. Браты и мунгалы здесь не зимуют – снега глубоки.

– Ер-кута – по-татарски – буйный мужик! – Пантелей возбужденно заскоблил шрам на скуле. – Близко уже! Рядом!

Герасим с Ермогеном виновато переглянулись. И черный поп со вздохами объявил:

– Нам отсюда никак нельзя уходить, пока здесь браты. У нас перед Господом свое тягло! А вы уж как знаете. Храни вас Господь на вашем пути!

Угрюм бросал быстрые пытливые взгляды то на смущенных монахов, то на озадаченного передовщика. Михей пучил страдальческие глаза и чмокал тонкими губами. Пантелей, вместо того чтобы вспылить, вздохнул и покладисто согласился:

– Можно и здесь зимовать. До Ламы на лыжах сходим. Ржи до Рождества только хватит. – Его губы в густой бороде язвительно покривились, глаза блеснули: – Ватажной рухляди мало, чтобы у братов что-нибудь прикупить в зиму. Разве Угрюмка своих соболишек даст?

Угрюм подскочил, будто каленый уголек прожег штаны.

– Клейменых не дам! – вскрикнул заикаясь. – Что добыли, тем и заплатим!

Монахи с Пантелеем тихо и добродушно рассмеялись. Михей уставился на него виноватыми глазами.

– Вот вернется тунгус со своим «сарь-соболь», решим! – тряхнул бородой Пантелей.

Ермоген добавил с блуждающей улыбкой на губах:

– Не соболь это – тигр! Братские мужики называют его бабром. Побаиваются и почитают!

Ночевали они впятером в тесном балагане. Осенняя прохлада прибила к ночи оттаявшую после снега мошку. Ночью ярко вызвездило. На рассвете монахи поднялись на молитву. Михей позевал-позевал, тоже поднялся. Раздул погасший костер, принялся готовить завтрак.

Ближе к полудню Ермоген с Герасимом подкрепились печеной рыбой и попросили перевезти их через протоку. Вечером на устье Иркута показался Синеуль в берестянке. Он сидел на пятках и размашисто греб против течения двухлопастным веслом. Ткнувшись в песок, вытянул лодку, молча вышел на берег. При общем молчании бросил возле балагана лук и стрелы. На еду не взглянул. Упал на траву ничком и лежал, не отвечая на вопросы, до самых сумерек, пока не вернулись монахи.

– Мойся давай! Не пущу в балаган смердящего! – передовщик толкнул его кулаком в бок. – Бесов грязью не зазывай. Без них тошно.

Синеуль неохотно сел, взглянул на Пантелея сквозь вспухшие щелки глаз.

– Умный бэюн! Не подпускает близко. Съел половину поросенка, доедать не вернулся.

– Пусть живет! – чертыхнулся передовщик. – На кой он? Браты батюшкам сказали, не соболь это – бабр!

– Не могу жить, пока не добуду! – слезливо вскрикнул Синеуль. – Соболя промышлять не смогу – этот будет перед глазами! Скажи русскую хитрость, как его поймать? – ударил кулаком в землю.

Пантелей с пониманием огладил пушистую, промытую щелоком бороду, присел рядом с тунгусом:

– Говоришь, на мясо не идет? Пока земля не застыла, можно сделать кружало и посадить на приманку живого поросенка.

– Добуду живого! – уставился на него Синеуль проясняющимися глазами.

Передовщик стал втыкать в землю прутки, объясняя, как делается ловушка. Новокрест водил носом едва ли не по его ладоням, но задавал такие вопросы, что Пантелей терпеливо начинал объяснять заново. Угрюм слушал-слушал и предложил:

– Отпусти с ним, – кивнул на Синеуля. – я за полдня кружало срублю!

– Видать, мне одному только и надо на Ламу! – проворчал передовщик, но согласился отпустить двоих.

Из сырого леса, по-промышленному, избенку срубили за полторы недели. Будто в отместку за то, что никто не рвался к Байкалу, размениваясь на пустячную суету, Пантелей заложил ее всего в полторы квадратные сажени – только чтобы шестерым переночевать в морозы. Задерживаться на острове он не хотел.

Синеуль шлялся по тайге, промышлял мясной припас, высматривал, где какой зверь ходит. Старого Омуля жалели: он только стряпал и ловил рыбу. Бывая на острове, монахи работали не покладая рук, но они то и дело исчезали на день-другой для проповедей. По большей части зимовье строили Угрюм и Пантелей, хотя им-то оно нужно было меньше, чем монахам и старому Омулю.

Едва накрыли сруб, повалил снег. Дверной проем пришлось завесить шкурами. В стужу месили глину, складывали из речного камня очаг по-черному. Не переставая, снег валил с неделю. Браты угнали скот в верховья Иркута. Монахи вернулись, смущенные тем, что избенка срублена без них.

– Заходите уж! – непочтительно и строго пригласил их передовщик. – Хоть освятите, что ли!

Примечал Угрюм, нехорошо встречает зиму ватага: все врозь и каждый норовит жить по-своему. По его рассужденью, виной всему были монахи, из-за которых стало непонятно, кому за них за всех ответ держать перед Богом. Все они были наслышаны о промысловых ватагах, передравшихся и перерезавшихся из-за распрей по слабости или попустительству передовщика. С тех пор как появились монахи, Пантелей только посмеивался над всеми, вместо того чтобы заставлять заниматься общим делом.

Вернулся Синеуль. Втиснулся за завешанную дверь. Обветренное лицо тунгуса благостно сияло. Он поставил в угол лук с колчаном стрел, присел на корточки у огня.

– Поймал бэюн, – протянул к огню потрескавшиеся ладони.

Угрюм соскользнул с нар, покашливая от дыма, просипел:

– Покажи!

– Не рано ли? – строго спросил передовщик.

Синеуль бросил ему на колени убитую белку. Пантелей подергал шерсть на брюшке зверька, передал Михею. Тот корявыми пальцами стал щипать подпушек, с важностью объявил:

– Невыходная еще!

Синеуль весело зыркал по сторонам сквозь щелки век и загадочно помалкивал о добытом звере.

– Продал или подарил кому? – нетерпеливо переспросил Угрюм.

– Отпустил! – новокрест растянул тонкие губы в блаженной улыбке. – Пришел бэюн на раненого поросенка. Попался в русскую ловушку. Рычит! – восторженно хохотнул. – Глаза желтые, как у волка! – Смешливо взглянул на передовщика: – На тебя похож, когда злой!

– Шкура где? – поторопил Пантелей и укорил: – В новую избу вошел. Хоть лоб перекрести!

– Рычит! – Синеуль покорно и рассеянно махнул рукой ото лба к животу, от плеча к плечу, не глянув в красный угол. – Я ему говорю: «Зачем меня так долго мучил? Кровь моя стала черной, кости мои стали желтыми, пока гонялся за тобой. Сейчас отпущу твою кровь своим ножом. Но сперва вырву клок шерсти с брюха. Из усов толстую ворсину выдерну, чтобы навсегда запомнил русскую хитрость и никогда бы не лез во всякие ловушки». А он рычит: «Перехитрил ты меня, Синеуль-мата. Но перехитрил не до конца. Моя шкура еще не вылиняла – за хорошую цену ее никто не купит. И никто не скажет, что ты сонинг[40 - Сонинг – герой (эвенк.).]. Ты отпустишь мою кровь, когда я привязан. Перережешь мою главную жилу, когда мои зубы и когти не могут тебя достать». Так он мне сказал и засмеялся! – Синеуль обвел взглядом теснившихся у очага людей.

Угрюм презрительно хмыкнул. Монахи озадаченно переглянулись. Михей с пониманием закивал. Передовщик глядел на промышленного пристально и строго.

– Значит, не вылинял еще?

– Нет! – мотнул лохматой головой Синеуль. – Я защемил ему голову палкой, просунул руку и дернул с самого брюха. Много шерсти осталось на пальцах.

– И ты его отпустил! – усмехнулся передовщик.

– Бэюн никому не скажет, что Синеуль – трус! Я повесил на дерево лук и стрелы. Я взял в руку нож. Я открыл русскую ловушку и сказал: «Иди своим путем! А если бросишься на меня, то мы равны: у тебя много острых когтей и зубов, а у меня – нож. Никто не скажет, что я убил тебя бесчестно».

– Понятно! – перебил многословные рассуждения Синеуля Пантелей. – Не бросился?

– Нет!

– А как убегал? Стремглав или опасливо?

– Ер-кута – по-татарски – буйный мужик! – Пантелей возбужденно заскоблил шрам на скуле. – Близко уже! Рядом!

Герасим с Ермогеном виновато переглянулись. И черный поп со вздохами объявил:

– Нам отсюда никак нельзя уходить, пока здесь браты. У нас перед Господом свое тягло! А вы уж как знаете. Храни вас Господь на вашем пути!

Угрюм бросал быстрые пытливые взгляды то на смущенных монахов, то на озадаченного передовщика. Михей пучил страдальческие глаза и чмокал тонкими губами. Пантелей, вместо того чтобы вспылить, вздохнул и покладисто согласился:

– Можно и здесь зимовать. До Ламы на лыжах сходим. Ржи до Рождества только хватит. – Его губы в густой бороде язвительно покривились, глаза блеснули: – Ватажной рухляди мало, чтобы у братов что-нибудь прикупить в зиму. Разве Угрюмка своих соболишек даст?

Угрюм подскочил, будто каленый уголек прожег штаны.

– Клейменых не дам! – вскрикнул заикаясь. – Что добыли, тем и заплатим!

Монахи с Пантелеем тихо и добродушно рассмеялись. Михей уставился на него виноватыми глазами.

– Вот вернется тунгус со своим «сарь-соболь», решим! – тряхнул бородой Пантелей.

Ермоген добавил с блуждающей улыбкой на губах:

– Не соболь это – тигр! Братские мужики называют его бабром. Побаиваются и почитают!

Ночевали они впятером в тесном балагане. Осенняя прохлада прибила к ночи оттаявшую после снега мошку. Ночью ярко вызвездило. На рассвете монахи поднялись на молитву. Михей позевал-позевал, тоже поднялся. Раздул погасший костер, принялся готовить завтрак.

Ближе к полудню Ермоген с Герасимом подкрепились печеной рыбой и попросили перевезти их через протоку. Вечером на устье Иркута показался Синеуль в берестянке. Он сидел на пятках и размашисто греб против течения двухлопастным веслом. Ткнувшись в песок, вытянул лодку, молча вышел на берег. При общем молчании бросил возле балагана лук и стрелы. На еду не взглянул. Упал на траву ничком и лежал, не отвечая на вопросы, до самых сумерек, пока не вернулись монахи.

– Мойся давай! Не пущу в балаган смердящего! – передовщик толкнул его кулаком в бок. – Бесов грязью не зазывай. Без них тошно.

Синеуль неохотно сел, взглянул на Пантелея сквозь вспухшие щелки глаз.

– Умный бэюн! Не подпускает близко. Съел половину поросенка, доедать не вернулся.

– Пусть живет! – чертыхнулся передовщик. – На кой он? Браты батюшкам сказали, не соболь это – бабр!

– Не могу жить, пока не добуду! – слезливо вскрикнул Синеуль. – Соболя промышлять не смогу – этот будет перед глазами! Скажи русскую хитрость, как его поймать? – ударил кулаком в землю.

Пантелей с пониманием огладил пушистую, промытую щелоком бороду, присел рядом с тунгусом:

– Говоришь, на мясо не идет? Пока земля не застыла, можно сделать кружало и посадить на приманку живого поросенка.

– Добуду живого! – уставился на него Синеуль проясняющимися глазами.

Передовщик стал втыкать в землю прутки, объясняя, как делается ловушка. Новокрест водил носом едва ли не по его ладоням, но задавал такие вопросы, что Пантелей терпеливо начинал объяснять заново. Угрюм слушал-слушал и предложил:

– Отпусти с ним, – кивнул на Синеуля. – я за полдня кружало срублю!

– Видать, мне одному только и надо на Ламу! – проворчал передовщик, но согласился отпустить двоих.

Из сырого леса, по-промышленному, избенку срубили за полторы недели. Будто в отместку за то, что никто не рвался к Байкалу, размениваясь на пустячную суету, Пантелей заложил ее всего в полторы квадратные сажени – только чтобы шестерым переночевать в морозы. Задерживаться на острове он не хотел.

Синеуль шлялся по тайге, промышлял мясной припас, высматривал, где какой зверь ходит. Старого Омуля жалели: он только стряпал и ловил рыбу. Бывая на острове, монахи работали не покладая рук, но они то и дело исчезали на день-другой для проповедей. По большей части зимовье строили Угрюм и Пантелей, хотя им-то оно нужно было меньше, чем монахам и старому Омулю.

Едва накрыли сруб, повалил снег. Дверной проем пришлось завесить шкурами. В стужу месили глину, складывали из речного камня очаг по-черному. Не переставая, снег валил с неделю. Браты угнали скот в верховья Иркута. Монахи вернулись, смущенные тем, что избенка срублена без них.

– Заходите уж! – непочтительно и строго пригласил их передовщик. – Хоть освятите, что ли!

Примечал Угрюм, нехорошо встречает зиму ватага: все врозь и каждый норовит жить по-своему. По его рассужденью, виной всему были монахи, из-за которых стало непонятно, кому за них за всех ответ держать перед Богом. Все они были наслышаны о промысловых ватагах, передравшихся и перерезавшихся из-за распрей по слабости или попустительству передовщика. С тех пор как появились монахи, Пантелей только посмеивался над всеми, вместо того чтобы заставлять заниматься общим делом.

Вернулся Синеуль. Втиснулся за завешанную дверь. Обветренное лицо тунгуса благостно сияло. Он поставил в угол лук с колчаном стрел, присел на корточки у огня.

– Поймал бэюн, – протянул к огню потрескавшиеся ладони.

Угрюм соскользнул с нар, покашливая от дыма, просипел:

– Покажи!

– Не рано ли? – строго спросил передовщик.

Синеуль бросил ему на колени убитую белку. Пантелей подергал шерсть на брюшке зверька, передал Михею. Тот корявыми пальцами стал щипать подпушек, с важностью объявил:

– Невыходная еще!

Синеуль весело зыркал по сторонам сквозь щелки век и загадочно помалкивал о добытом звере.

– Продал или подарил кому? – нетерпеливо переспросил Угрюм.

– Отпустил! – новокрест растянул тонкие губы в блаженной улыбке. – Пришел бэюн на раненого поросенка. Попался в русскую ловушку. Рычит! – восторженно хохотнул. – Глаза желтые, как у волка! – Смешливо взглянул на передовщика: – На тебя похож, когда злой!

– Шкура где? – поторопил Пантелей и укорил: – В новую избу вошел. Хоть лоб перекрести!

– Рычит! – Синеуль покорно и рассеянно махнул рукой ото лба к животу, от плеча к плечу, не глянув в красный угол. – Я ему говорю: «Зачем меня так долго мучил? Кровь моя стала черной, кости мои стали желтыми, пока гонялся за тобой. Сейчас отпущу твою кровь своим ножом. Но сперва вырву клок шерсти с брюха. Из усов толстую ворсину выдерну, чтобы навсегда запомнил русскую хитрость и никогда бы не лез во всякие ловушки». А он рычит: «Перехитрил ты меня, Синеуль-мата. Но перехитрил не до конца. Моя шкура еще не вылиняла – за хорошую цену ее никто не купит. И никто не скажет, что ты сонинг[40 - Сонинг – герой (эвенк.).]. Ты отпустишь мою кровь, когда я привязан. Перережешь мою главную жилу, когда мои зубы и когти не могут тебя достать». Так он мне сказал и засмеялся! – Синеуль обвел взглядом теснившихся у очага людей.

Угрюм презрительно хмыкнул. Монахи озадаченно переглянулись. Михей с пониманием закивал. Передовщик глядел на промышленного пристально и строго.

– Значит, не вылинял еще?

– Нет! – мотнул лохматой головой Синеуль. – Я защемил ему голову палкой, просунул руку и дернул с самого брюха. Много шерсти осталось на пальцах.

– И ты его отпустил! – усмехнулся передовщик.

– Бэюн никому не скажет, что Синеуль – трус! Я повесил на дерево лук и стрелы. Я взял в руку нож. Я открыл русскую ловушку и сказал: «Иди своим путем! А если бросишься на меня, то мы равны: у тебя много острых когтей и зубов, а у меня – нож. Никто не скажет, что я убил тебя бесчестно».

– Понятно! – перебил многословные рассуждения Синеуля Пантелей. – Не бросился?

– Нет!

– А как убегал? Стремглав или опасливо?