По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

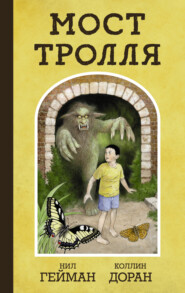

Мифическое путешествие: Мифы и легенды на новый лад

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я позабыла, что такое мольба.

Когда от меня не осталось почти ничего, я обнаружила, что тот разговор с Еленой начал выглядеть совсем по-иному. Не отвлекаемая, не сбитая с толку собственным эго, я сосредоточилась на новых подробностях, увидела за ее словами новые побуждения. Может, я считала Елену кичливой лишь потому, что так о ней говорили все? Может, ее поведение – не бахвальство, а попросту честность?

В тот вечер, сидя под оливой, заметив, как я восхищаюсь чертами ее лица, Елена вздохнула. И я до сих пор видела в ее вздохе только гордыню. А что, если это была не гордыня – усталость? Что, если ей, смертельно уставшей на каждом шагу иметь дело с завистью и вожделением, просто хотелось чего-нибудь незатейливого – к примеру, взять племянницу за руку?

– Придет время, и ты тоже станешь красавицей.

Возможно, этим она старалась меня ободрить?

– Но не такой же прекрасной, как ты, – возразила я.

– Да, со мной в красоте не сравнится никто.

Голос ее звучал ровно… но каково это – когда все твои достоинства неизменно сводятся к одной непревзойденной красе?

Услышав от нее ужасные вещи об отце, я бросилась бежать и ворвалась в толпу в поисках матери. Занятая серьезным разговором с одной из спутниц Елены, мать даже не сдвинулась с места, когда я потащила ее в сторону. Только утерла мне слезы да велела найти Иамаса: пусть, дескать, мною займется он.

Лишь после того, как я, зарыдав в голос, рухнула к ее ногам, мать поняла, что дело куда серьезнее ссадины на коленке, обняла меня, помогла встать. От ее объятий веяло теплом и покоем. Уведя меня в свои комнаты, она спросила, что со мною стряслось.

В ответ я повторила слова Елены.

– Но это же неправда! – вскричала я. – А Елена хвастлива и зла. Зачем ей такое выдумывать? Она же все врет, правда?

– Конечно, врет, – подтвердила мать, рассеянно взъерошив мои волосы. – На такое злодейство не способен никто.

Укрыв меня одеялом до самого подбородка, она села рядом, принялась гладить меня по голове (о, мать моя, неужели ты в жизни не знала других способов утешения?). Так я и уснула, прильнув лбом к ее ладони.

Разбудили меня голоса, донесшиеся из коридора. Говорили так тихо, что ни слова не разобрать. Тогда я на цыпочках подкралась к дверям и прислушалась.

– Прости, – сказала Елена. Голос ее дрожал, словно от слез. – Я вовсе не хотела ее напугать.

– Однако же напугала. Теперь она безутешна. Думает, будто отец ее убивает младенцев.

– Но, Клитемнестра…

– Подобным рассказам в этом доме не место. Понять не могу, что на тебя нашло!

– Но он же убийца. Как ты только можешь видеть его рядом со своей милой малышкой? Я вот смотрю на нее, и всякий раз вспоминаю племянника. Агамемнон – чудовище, зверь. Он ведь убьет ее вмиг, если сочтет это выгодным. Как ты его к ней вообще подпускаешь?

– Он не причинит ей зла. Он ее отец.

– Клитемнестра, ей следовало об этом узнать.

– А вот это решать не тебе.

– А кому? Ты бережешь дочь от невеликой сиюминутной печали и думать не думаешь о том, что после он доведет ее до серьезной беды! Должен же хоть кто-нибудь о девочке позаботиться!

Мать понизила голос едва не до шепота:

– А может, ты просто нестерпимо завидуешь тому, что я и вправду способна сделать свою дочь счастливой?

Елена негромко, страдальчески застонала, зашуршала одеждами, двинулась прочь. Под утихающий вдалеке шорох ее шагов я поспешила назад, шмыгнула под материнское одеяло, закрыла глаза, но уснуть не смогла. Перед мысленным взором снова и снова возникало видение – твои руки в тот миг, когда ты ударил младенца о камни: пальцы красны от крови, ладони посинели от леденящего холода в сердце… Нет, оказаться правдой это никак не могло!

Призвав к себе двоих воинов, ты велел им отвести меня к Калханту. Один явился в ночных одеяниях, другой не надел ничего, кроме кирасы да шлема. Щеки их покрывал пушок клочковатых бород.

Мать тихонько заплакала.

Ты уходить не спешил.

– Поступить иначе я не могу.

– Вот как? – откликнулась я.

Воины подступили ближе. Ты негромко попросил их обойтись со мною помягче.

Мои чувства одно за другим уносились ввысь, таяли в небе, точно дым лагерных костров.

Первым исчез страх.

– Не тревожься, мать, – сказала я. – Я пойду с ними без принуждения. Ведь это всего лишь смерть.

Следом за страхом меня покинула грусть.

– Не горюй обо мне. Не обрезай волос. И другим женщинам в доме обрезать волосы не вели. Постарайся меня не оплакивать. Топчи одуванчики. Бегай вдоль реки. Накручивай ленты на пальцы.

За грустью улетучилось и сострадание.

– А ты, отец, подумай обо всех моих муках и увеличь их в тысячу крат. И, достигнув троянского берега, обрушь все их на женщин Трои. Пусть моя кровь станет предвестницей их бед. Пронзай их копьем, терзай их, топчи. Пусть матери их охрипнут от воплей, а старших братьев пусть расшибут о камни, точно грудных младенцев.

За состраданием ввысь унеслась любовь. Я повернулась к матери.

– Зачем ты меня сюда привезла? Ты видела, как он погубил твоего сына, и после этого позволяла мне держать его за руку! Отчего ты не вспомнила, кто он таков?

С этими словами я оттолкнула мать так, что та рухнула наземь, не устояв на ногах. Падая, она выронила Ореста. На миг перед моим мысленным взором возникли окровавленные пальцы и посиневшие ладони, но мать, извернувшись в воздухе, успела его подхватить.

Тем временем я позабыла, что такое смирение.

– Зачем ты написал это письмо? Неужто ты ценишь меня дешевле куска дерева, из которого сделан твой царский посох? Неужто отправиться в битву лучше, приятнее, чем жить дома? Пусть войско ведет Менелай. Пусть он ублагостит Артемиду кровью Гермионы. Если уж за возвращение Елены непременно нужно заплатить жизнью девы, то отчего б не пожертвовать ее же собственной дочерью? Неужто ты растил меня только затем, чтоб обменять повыгоднее? На богатого мужа, на влиятельных детей, на ветер, что унесет тебя за море? А ты, мать? Отчего ты не увела меня в холмы? Елена ушла! Елена бежала прочь! Отчего ты не последовала ее примеру?

Ты отдал приказ. Едва меня подхватили под локти, я утратила дар речи.

Твои воины повели меня через лагерь. По пути к храму нам заступил дорогу Ахиллес.

– Да, ты так же прекрасна, как и твоя тетушка, – сказал он.

Ветер моего беспамятства дунул ему навстречу, но Ахиллес без труда преодолел его натиск.

– Я передумал, – продолжил он. – Чтобы спокойно идти на смерть, нужно немалое мужество. Пожалуй, я не прочь взять тебя в жены. Поговори же со мной. Долго меня убеждать не придется. Скажи, для чего мне спасать твою жизнь?

Когда от меня не осталось почти ничего, я обнаружила, что тот разговор с Еленой начал выглядеть совсем по-иному. Не отвлекаемая, не сбитая с толку собственным эго, я сосредоточилась на новых подробностях, увидела за ее словами новые побуждения. Может, я считала Елену кичливой лишь потому, что так о ней говорили все? Может, ее поведение – не бахвальство, а попросту честность?

В тот вечер, сидя под оливой, заметив, как я восхищаюсь чертами ее лица, Елена вздохнула. И я до сих пор видела в ее вздохе только гордыню. А что, если это была не гордыня – усталость? Что, если ей, смертельно уставшей на каждом шагу иметь дело с завистью и вожделением, просто хотелось чего-нибудь незатейливого – к примеру, взять племянницу за руку?

– Придет время, и ты тоже станешь красавицей.

Возможно, этим она старалась меня ободрить?

– Но не такой же прекрасной, как ты, – возразила я.

– Да, со мной в красоте не сравнится никто.

Голос ее звучал ровно… но каково это – когда все твои достоинства неизменно сводятся к одной непревзойденной красе?

Услышав от нее ужасные вещи об отце, я бросилась бежать и ворвалась в толпу в поисках матери. Занятая серьезным разговором с одной из спутниц Елены, мать даже не сдвинулась с места, когда я потащила ее в сторону. Только утерла мне слезы да велела найти Иамаса: пусть, дескать, мною займется он.

Лишь после того, как я, зарыдав в голос, рухнула к ее ногам, мать поняла, что дело куда серьезнее ссадины на коленке, обняла меня, помогла встать. От ее объятий веяло теплом и покоем. Уведя меня в свои комнаты, она спросила, что со мною стряслось.

В ответ я повторила слова Елены.

– Но это же неправда! – вскричала я. – А Елена хвастлива и зла. Зачем ей такое выдумывать? Она же все врет, правда?

– Конечно, врет, – подтвердила мать, рассеянно взъерошив мои волосы. – На такое злодейство не способен никто.

Укрыв меня одеялом до самого подбородка, она села рядом, принялась гладить меня по голове (о, мать моя, неужели ты в жизни не знала других способов утешения?). Так я и уснула, прильнув лбом к ее ладони.

Разбудили меня голоса, донесшиеся из коридора. Говорили так тихо, что ни слова не разобрать. Тогда я на цыпочках подкралась к дверям и прислушалась.

– Прости, – сказала Елена. Голос ее дрожал, словно от слез. – Я вовсе не хотела ее напугать.

– Однако же напугала. Теперь она безутешна. Думает, будто отец ее убивает младенцев.

– Но, Клитемнестра…

– Подобным рассказам в этом доме не место. Понять не могу, что на тебя нашло!

– Но он же убийца. Как ты только можешь видеть его рядом со своей милой малышкой? Я вот смотрю на нее, и всякий раз вспоминаю племянника. Агамемнон – чудовище, зверь. Он ведь убьет ее вмиг, если сочтет это выгодным. Как ты его к ней вообще подпускаешь?

– Он не причинит ей зла. Он ее отец.

– Клитемнестра, ей следовало об этом узнать.

– А вот это решать не тебе.

– А кому? Ты бережешь дочь от невеликой сиюминутной печали и думать не думаешь о том, что после он доведет ее до серьезной беды! Должен же хоть кто-нибудь о девочке позаботиться!

Мать понизила голос едва не до шепота:

– А может, ты просто нестерпимо завидуешь тому, что я и вправду способна сделать свою дочь счастливой?

Елена негромко, страдальчески застонала, зашуршала одеждами, двинулась прочь. Под утихающий вдалеке шорох ее шагов я поспешила назад, шмыгнула под материнское одеяло, закрыла глаза, но уснуть не смогла. Перед мысленным взором снова и снова возникало видение – твои руки в тот миг, когда ты ударил младенца о камни: пальцы красны от крови, ладони посинели от леденящего холода в сердце… Нет, оказаться правдой это никак не могло!

Призвав к себе двоих воинов, ты велел им отвести меня к Калханту. Один явился в ночных одеяниях, другой не надел ничего, кроме кирасы да шлема. Щеки их покрывал пушок клочковатых бород.

Мать тихонько заплакала.

Ты уходить не спешил.

– Поступить иначе я не могу.

– Вот как? – откликнулась я.

Воины подступили ближе. Ты негромко попросил их обойтись со мною помягче.

Мои чувства одно за другим уносились ввысь, таяли в небе, точно дым лагерных костров.

Первым исчез страх.

– Не тревожься, мать, – сказала я. – Я пойду с ними без принуждения. Ведь это всего лишь смерть.

Следом за страхом меня покинула грусть.

– Не горюй обо мне. Не обрезай волос. И другим женщинам в доме обрезать волосы не вели. Постарайся меня не оплакивать. Топчи одуванчики. Бегай вдоль реки. Накручивай ленты на пальцы.

За грустью улетучилось и сострадание.

– А ты, отец, подумай обо всех моих муках и увеличь их в тысячу крат. И, достигнув троянского берега, обрушь все их на женщин Трои. Пусть моя кровь станет предвестницей их бед. Пронзай их копьем, терзай их, топчи. Пусть матери их охрипнут от воплей, а старших братьев пусть расшибут о камни, точно грудных младенцев.

За состраданием ввысь унеслась любовь. Я повернулась к матери.

– Зачем ты меня сюда привезла? Ты видела, как он погубил твоего сына, и после этого позволяла мне держать его за руку! Отчего ты не вспомнила, кто он таков?

С этими словами я оттолкнула мать так, что та рухнула наземь, не устояв на ногах. Падая, она выронила Ореста. На миг перед моим мысленным взором возникли окровавленные пальцы и посиневшие ладони, но мать, извернувшись в воздухе, успела его подхватить.

Тем временем я позабыла, что такое смирение.

– Зачем ты написал это письмо? Неужто ты ценишь меня дешевле куска дерева, из которого сделан твой царский посох? Неужто отправиться в битву лучше, приятнее, чем жить дома? Пусть войско ведет Менелай. Пусть он ублагостит Артемиду кровью Гермионы. Если уж за возвращение Елены непременно нужно заплатить жизнью девы, то отчего б не пожертвовать ее же собственной дочерью? Неужто ты растил меня только затем, чтоб обменять повыгоднее? На богатого мужа, на влиятельных детей, на ветер, что унесет тебя за море? А ты, мать? Отчего ты не увела меня в холмы? Елена ушла! Елена бежала прочь! Отчего ты не последовала ее примеру?

Ты отдал приказ. Едва меня подхватили под локти, я утратила дар речи.

Твои воины повели меня через лагерь. По пути к храму нам заступил дорогу Ахиллес.

– Да, ты так же прекрасна, как и твоя тетушка, – сказал он.

Ветер моего беспамятства дунул ему навстречу, но Ахиллес без труда преодолел его натиск.

– Я передумал, – продолжил он. – Чтобы спокойно идти на смерть, нужно немалое мужество. Пожалуй, я не прочь взять тебя в жены. Поговори же со мной. Долго меня убеждать не придется. Скажи, для чего мне спасать твою жизнь?