100 великих сокровищ России

Толщина крепостных стен – 3 м, высота – около 9 м. Все крепостные строения из кирпича и с внешней стороны облицованы белым камнем на 2/3 высоты стен и 3/5 высоты башен. Стены с двумя ярусами завершаются кирпичными зубцами большой ширины с верхами в виде «ласточкина хвоста».

В XVII веке завершение зубцов преобразовано в непрерывную аркатуру. Внутренняя сторона стен представляет аркаду, несущую уступ верхнего боевого хода.

Первая известная по документам реставрация Кремля относится к 1650–1651 годам. Через 22 года по инициативе воеводы Карандеева пострадавшие в предыдущих сражениях с крымскими татарами стены и башни покрыли тесом, крепость опоясали дополнительным рвом. В 1837 году «за счет общественной суммы» зарайские мастеровые исправили Никольскую и Богоявленскую башни. В 1866 году купец-меценат Ланин, желая обновить кремлевский ансамбль, выделил для этой цели 50 тыс. рублей серебром. Затем уездный воинский начальник привел в порядок и угловые башни. Ремонтные работы проводились в Кремле и после 1917 года. Последняя реставрация началась в 1970 года и продолжается до сих пор.

Сейчас на берегу реки Осетра стоит регулярная крепость XVI века. Площадь крепости 2,3 га (185 х 125 м). Имеет семь башен, три из них квадратные – воротные и четыре двенадцатигранные – угловые. Толщина стен 3 м, высота 9 м.

С историей кремля связано несколько легенд. Одна из них – о Зарайской чудотворной иконе. С давних времен икона святителя Николая Корсунская (позже названная Заразской, Зарайской) находилась в городе Корсуни, на берегу Черного моря, в храме во имя апостола Иакова, где был крещен великий князь Киевский равноапостольный Владимир. Чудотворный образ многим приносил исцеления от недугов. В начале XIII века священнику корсунского храма греку Евстафию явился во сне святитель Николай и повелел нести чудотворную икону в Рязанскую землю. Трижды являлся святитель нерешительному священнику, и только когда за ослушание он был наказан слепотой и в раскаянии получил исцеление, отправился в путь… В то же время святой Николай Угодник явился во сне рязанскому князю Федору и возвестил о прибытии своего образа в город. На месте сретения иконы забил святой источник, получивший название Белый колодец, который сохранился до нашего времени.

Еще одна легенда – о могиле Богатыря. В местных преданиях говорится, что легендарный воевода Евпатий Коловрат собирал свою дружину на Великом Поле, что под Зарайском. И похоронен Евпатий Коловрат на берегу реки Вожи, между старинными зарайскими деревнями Китаево и Николо-Кобыльское – это место известно под названием Могила Богатыря.

Ивангородский кремль

«Повелением великого князя Ивана Васильевича заложиша град на немецком рубеже против Ругодива немецкого на реке Нарове на Девичьи горе…» (из летописи).

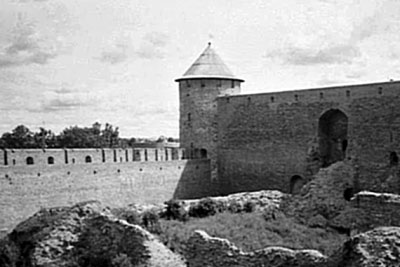

В 1492 году по приказу Ивана III, на берегу пограничной реки Наровы, прямо напротив рыцарского замка Нарвы, была заложена каменная крепость Ивангород.

Ивангородская крепость расположена на крутых склонах Девичьей горы, которая с трех сторон омывается рекой Наровой, а с четвертой окружена глубоким оврагом. В дохристианские времена на Девичьей горе было святилище, потом появилась деревянная церковь и неукрепленное поселение, на месте которого в 1492 году возвели каменную крепость.

Вторая половина XV века – период создания сильного Московского государства, когда российские земли опоясываются от внешней угрозы рядом мощных городов – крепостей. Ивангород стал звеном этой цепочки.

Строительство города-крепости велось энергично: 21 июня 1492 года был заложен первый камень, а 15 августа работы были завершены. Крепость была создана по последнему слову военно-инженерного искусства, подобных ей в то время на Руси не было. Четырехугольная в плане с четырьмя квадратными башнями по углам, со стенами, сложенными из местного известняка и имеющими толщину 3 м, она имела площадь 1600 кв. м.

Строили крепость итальянские архитекторы, поэтому в ней встречаются такие элементы, которых нет больше ни в одной русской крепости. Например, на стену можно попасть не только через башню, но и поднявшись по специально пристроенной лестнице.

Небольшие размеры этой крепости не позволяли разместить в ней необходимый для защиты гарнизон, а свободная территория Девичьей горы позволяла неприятелю сосредоточить здесь для штурма большое войско, поэтому в 1496 году здесь снова начались строительные работы. Руководили строительством Иван Гундор и Михаил Кляпин. Всего за 12 недель работы были закончены. К восточной стороне прежней крепости пристроили Большой Боярший город (высота стен достигала 12–19 м, а башен – 15–22 м). Новая часть крепости (ее площадь 25 200 кв. м) в 16 раз превосходила по площади выстроенную ранее! Столь мощное сооружение и в такие короткие сроки на Руси еще не строили.

Большой Боярший город был вытянут с запада на восток. По углам стояли четыре круглые башни, между которыми располагались башни прямоугольные. Рядом с Провиантской башней были сделаны ловушки, позволявшие защитникам крепости, подняв специальные щиты, полностью отгораживаться от врагов, проникнувших на стены крепости.

В 1507 году к Большому Бояршему городу с запада и до кромки обрыва, ведущего к реке Нарове, пристроили новое укрепление Замок, придвинувший границу крепости к берегу Наровы и полностью поглотивший первоначальную крепость 1492 года. Обеспокоенные нарвские власти сообщали, что «русские стали строить перед своей крепостью крепкую стену… чтобы их нельзя было взять с воды». Создатели Замка – русский мастер Владимир Таракан и иноземный зодчий Маркус Грек. На протяжении всего XVI века велись строительные работы по усовершенствованию и усилению крепости.

В XVII веке к северо-западной части крепости пристраивается Передний город. А с северной, наиболее уязвимой части крепости возводится укрепление бастионного типа – Боярский вал (Горнверк).

Сейчас крепость оказалась в достаточно тяжелой ситуации – после распада Советского Союза она попала в пограничную зону, куда нельзя попасть без специального пропуска. К тому же закончить реставрацию крепости в советское время не успели, а сейчас на это нет средств.

За время реставрации успели восстановить 4 деревянных шатра, каждый из которых делался 2 года и стоил 500 тыс. долларов. В 1999 году местные жители сожгли самый красивый и самый сложный шатер на Набатной башне. Средств на его восстановление нет ни у музея, ни у администрации города.

Казанский кремль

Всякий древний город имеет душу и сердце, которые создают его своеобычный образ и характер, связывая воедино в исторической непрерывности прошлое, настоящее и будущее. Душой и сердцем тысячелетней Казани является Казанский кремль – уникальный комплексный памятник природы и ландшафта, градостроительства и архитектуры, археологии, истории и культуры.

Казанский Кремль подобен многотомной книге. Каменные страницы последних томов этой книги мы можем увидеть и прочитать, а более древние тома скрыты от нашего взора под толщей земли.

Казанский Кремль – один из красивейших архитектурных ансамблей России. Его стены и башни помнят еще булгарских князей, воинов Чингисхана, ханов Золотой Орды, русских царей. Уже издали, с просторов Волги, виден на фоне неба затейливый силуэт древней казанской цитадели, раскинувшейся на обрывистом берегу Казанки. Именно сюда пришли в том далеком XII столетии булгарские строители, именно здесь, на высоком утесе у слияния Казан-су и Булака, заложили небольшую, но мощную каменную крепость. Она была разрушена в конце XIV столетия ордынцами и спустя несколько десятилетий восстановлена новыми казанскими правителями – чингизидами Улуг-Мухаммедом и Махмутеком.

Находки же уводят нас еще дальше в глубь веков: в девятое или десятое столетие, в поселение салтово-маяцкой культуры, находившееся здесь же, на этом холме. Уже тогда здесь процветала международная торговля.

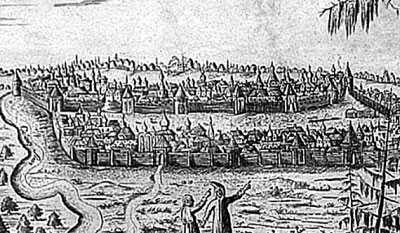

Кремль – гордость столицы Татарстана. Это единственная в мире живущая татарская крепость, и сегодня служащая центром государственности, а также самый южный образец псковского стиля в России. В камне его сооружений мы найдем следы всех эпох, труды многих поколений зодчих, напластования столетий. Глубоко под землей лежат сегодня древние рвы и валы, остатки деревянных стен древнейшей Казани, пережившей новый расцвет в XV–XVI веках, когда у руля управления государством встали ханы распадавшейся Золотой Орды. Татарская столица, раскинувшаяся вокруг высокого мыса Казанки, была одним из красивейших городов Поволжья, а Керман (так называлась тогда крепость) – ее неприступным оплотом. Это было мощное сооружение, надежно защищенное высокими стенами, башнями, со многими рубежами обороны. Здесь размещались правительство и религиозные лидеры государства, а в северной части возвышался Арк (Ханская цитадель) с площадью перед ним.

Окруженный несколькими рядами каменных стен на разных уровнях, Арк как бы парил над всей Казанью, красотою своих башен и минаретов олицетворяя власть ханов, религии ислама. Высокий трехкупольный дворец, возвышавшийся на крутом мысу Казан-су, был окружен многочисленными павильонами, галереями и хозяйственными постройками. Недалеко от него стояла Ханская мечеть, где были похоронены казанские правители, окруженная монументальными мавзолеями знати, другие величественные здания. Перед Арком, на обширной площади, стояла великолепная многобашенная мечеть-медресе Кул-Шариф, настолько поразившая воображение русского царя Ивана Грозного, что по его повелению на центральной площади Москвы в честь завоевания Казани был возведен храм Василия Блаженного, повторивший образ этой мечети. Так гласит легенда.

С приходом русских прежний градостроительный замысел, когда-то гениально осуществленный безвестными булгарскими зодчими, сохранился почти в неизменности и получил дальнейшее развитие, но уже в новых формах. Крепость Казан, возведенная в XII–XVI веках булгарскими зодчими, представляла собою хорошо укрепленное сооружение, на первых порах в почти неизменном виде ставшее основой русского кремля. Русский кремль почти точно повторил татарскую крепость, а его стены лишь слегка отошли от прежних на его южной границе. Псковские мастера полностью сохранили всю фортификационную схему казанского Кермана и лишь заменили его деревянные стены на кирпичные и переделали часть башен. Сохранилось местоположение дворца правителя и священных зданий, главных проездных ворот с расходящимися от них дорогами-улицами. Главные мечети цитадели оказались переделанными в церкви: наиболее грандиозная из них, увенчивавшая силуэт цитадели, заместилась Троицкой церковью (сегодня на этом месте возвышается воссоздаваемая мечеть Кул-Шариф), мечеть Нур-Али стала Гарнизонной церковью. Ханская мечеть была разрушена и в XVIII веке замещена Дворцовой церковью.

Казанский Кремль слыл одним из наиболее неприступных в средневековой Руси, вобрав в себя достижения градостроительного искусства татарских, русских и, возможно, западноевропейских зодчих. Он накрыл собою овеянную славой старую татарскую крепость, которая выдержала к тому времени не одну неприятельскую осаду и из-под стен которой не раз с позором уходили войска русского царя, пока он не воспользовался услугами предателей внутри самого казанского государства. Изначальный замысел проступает и сегодня сквозь псковские формы и барокко, ранний и поздний классицизм кремлевских сооружений.

В настоящее время Казанский Кремль представляет собой частично отреставрированную средневековую крепость, внутреннее пространство которой имеет регулярную планировку и застройку XVIII–XIX веков. Главными архитектурными памятниками Кремля являются, кроме самой крепости, Благовещенский собор (XVI–XIX века), башня Сююмбике (первая половина XVIII века, согласно легенде, – минарет Ханской мечети), реставрируемая церковь Николы Ратного (XVI–XIX века), Присутственные места (XVIII–XIX века), Губернаторский дворец (середина XIX века) и другие.

Спасские ворота Кремля находятся на месте главных северных ворот татарской крепости. Башня была возведена во второй половине ХVI века псковскими мастерами Иваном Ширяем и Постником Яковлевым – строителем знаменитого храма Василия Блаженного в Москве – самого яркого воспоминания зодчего об архитектуре Казани.

Надстроенная в XVIII веке, Спасская башня воспроизвела в своем образе черты древнего булгарского архитектурного стиля. С севера к башне примыкает надвратная Спасская церковь в характерных формах псковского зодчества XVI века. Это самый древний музей в Казани: издавна здесь экспонировались реликвии 1552 года – знамена, пушки и ядра русской армии. Западная часть укреплений Кремля сохранила черты дорусского времени: древняя Тюменская башня, оставшаяся еще от татарских ханов, называется сегодня Преображенской; другая – Ханская (Северная) башня – недавно вскрыта археологами на склоне берега Казанки. Их архитектура родственна архитектуре сооружений крымских и турецких крепостей XV–XVI веков.

Деревянный шатер башни Тюмен с дозорной вышкой также сохранил черты татарской крепостной архитектуры. Возможно, к тому же времени относятся остатки Пятигранной и внутренняя часть Нуралиевой (Тайницкой) башен. Отсюда шел подземный ход к роднику, снабжавшему водой Ханский Двор. Он был взорван русскими в 1552 году, что ускорило падение города. Название башни, происходящее от слова «тайна», сохраняет воспоминание о тайном ходе к роднику. Проездные ворота сохраняют древние черты: конструкции сводов, полотнищ, опускающихся решеток. Другие башни были выстроены уже русскими на месте татарских. Крепостные стены сочетают в себе черты псковского оборонного зодчества и «ломбардского» стиля. Существует гипотеза, что в оформлении зубцов закрепились воспоминания об укреплениях Ханского Двора, выстроенного в XV веке с помощью итальянских зодчих – тех же, что строили Московский Кремль.

Пушечный двор – производственный комплекс XVII–XVIII веков – расположился на месте древнего арсенала Ханского Двора. Юнкерское училище – памятник русского классицизма первой половины XIX века – связано с именами многих известных военачальников России.

Присутственные места – здание губернской администрации. Появились во второй половине XVIII века. После ряда реконструкций их фасады обрели черты русского классицизма и более поздних течений.

Башня Сююмбике обозначила в начале XVIII века центр государственной власти губернии. В ее архитектуре воплотился образ Царства Казанского, в прошлом увенчанный двуглавым орлом – символом русского господства.

Дворец губернатора спроектировал в 1846 году архитектор Константин Тон, автор Большого Кремлевского дворца и храма Христа Спасителя в Москве. Архитектура казанского дворца родственна архитектуре московского как по псевдовизантийскому стилю, так и по композиции.

Благовещенский собор заложен 2 октября 1552 года. Его архитектор – Постник Яковлев, автор знаменитого собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Собор является самым южным образцом средневековой русской архитектуры псковского стиля и символически сочетает в себе черты псковской, московской и татарской архитектурных традиций. Интерьеры здания богато расписаны. В древней его части еще сохраняются остатки фресок XVI века, более поздние датируются XIX веком. До начала XX века собор украшала оригинальная по своей архитектуре колокольня, возможно, перестроенная в XVII веке из древней булгарской оборонительной башни на рву Тазик.

Казанский Кремль вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как одна из уникальных жемчужин мировой культуры.

Коломенский кремль

Впервые Коломна упоминается в летописи под 1177 годом как пограничный город Рязанского княжества. В 1301 году он был присоединен к Московскому княжеству. И на протяжении нескольких веков Коломна стала одним из главных южных оборонительных рубежей Московского княжества. Город принимал на себя удары многих врагов.

Постоянные набеги татар во второй половине XV – начале XVI века. подтолкнули Василия III к решению сделать Коломну неприступной крепостью на пути захватчиков с юга. Специальным указом великий московский князь распорядился «делать в Коломне град каменный».

Строительство каменного кремля в Коломне началось 25 мая 1525 года. По некоторым данным, велось оно под руководством фряжских (итальянских) архитекторов Алевизов – Большого и Малого, которые принимали участие в возведении стен и башен Московского Кремля. Это были грандиозные строительные работы, в которых принимали участие не только жители Коломны, но и крестьяне близлежащих сел и деревень.

Всего шесть лет понадобилось мастеровым людям, чтобы возвести «постройку, доведенную до совершенства и достойную удивления зрителя», как оценил ее спустя 100 лет известный сирийский путешественник Павел Алеппский. Коломенский кирпично-каменный кремль оказался надежным защитником города. После его постройки за все время многочисленных набегов крымских и казанских татар он ни разу не был взят.

Внизу толщина стен достигала 4,5 м, вверху – 3 м, а высота колебалась от 18 до 21 м. Примерно на одинаковом расстоянии друг от друга возвышались 16 или 17 башен, в 4 из которых имелись проездные ворота. Еще двое ворот находились в пряслах стен. Некоторые из них напоминали башни Московского Кремля. Да и по общим размерам они были сравнимы: площадь Московского – 28 га, Коломенского – 24, длина стен Московского Кремля – 2235 м, Коломенского – 1938 м. Башни, проездные ворота, стены связывались друг с другом различными ходами, переходами, галереями. Вооруженным защитникам можно было пройти в любую часть каменного пояса крепости. Боевые окна башен подземного этажа выходили в ров, окружающий кремль с восточной и южной сторон. Ров был выложен белым камнем. Под интенсивным огнем защитников врагам было непросто его преодолеть.

В Коломенском кремле было четверо башенных ворот (Пятницкие, Ивановские, Косые, Водяные) и двое ворот, находящихся в пряслах стены, Михайловские и Мельничные (или Георгиевские).

Центральными, парадными воротами кремля были Пятницкие. Они сохранились до наших дней на восточной стороне кремля и выходили на дорогу Владимир – Кашира.

Ворота состояли из двухъярусной башни и отводной стрельни, которая завершалась зубьями. Высота башни – 29 м, длина – 23 м, ширина – 13 м. Наверху башни был укреплен так называемый всполошный колокол. При виде неприятеля дежуривший на башне воин ударял в колокол, извещая горожан о приближении врага. Вход в ворота защищали двойные герсы – особые опускающиеся при помощи блока стальные решетки.

Вторыми по значимости воротами Коломенского кремля были Ивановские. Высота их достигала 35 м, длина – 21 м, ширина – 15 м. Ворота были разобраны в начале XIX века.

Не сохранились до наших дней и Косые ворота. Косыми они названы, скорее всего, по форме плана: арочные проходы ворот находились в смежных сторонах башни. Видно, с тех пор от названия ворот получило наименование место, где они когда-то стояли, – Косая гора.

Были в кремле и так называемые Водяные ворота. Находились они на берегу Москвы-реки и сначала были расположены в Свибловой башне, а позже в прясле стены.

Михайловские ворота находились в прясле стены между Грановитой и Коломенской (Маринкиной) башнями. В конце XVI века они были заложены, но со временем эта закладка рассыпалась. И теперь, после реставрации, мы можем снова увидеть Михайловские ворота: их высота около 6 м, ширина – под 3 м.

О Мельничных (или Георгиевских) воротах говорится в башенных сметных книгах Коны 1669–1670 годов: «Закладены те ворота камнем, проезду нет».

Башни крепости были расположены так, что позволяли организовать активную оборону: защитники могли вести со стен фронтальный огонь по атакующим, а из амбразур башен – фланговый, что создавало сплошную зону поражения.

Коломенская (Маринкина). Одна из красивейших башен кремля, дошедшая до наших дней, стоит недалеко от речки Коломенки, возле центральной улицы. Названий у этой самой высокой из сохранившихся башен несколько: именовалась она и Коломенской, и Круглой, и башней Марины Мнишек, и Маринкиной. Это двадцатигранный столп высотой 31 м и диаметром 11 м. Настилом из деревянных полов башня разделялась на 8 этажей. Верхняя часть украшена фигурным пояском из белого камня, венчалась зубцами, создавая впечатление короны, и завершалась конусообразной крышей. По кирпичному телу башни, темными крапинками зияют 27 окон-бойниц. Благодаря тому, что располагались они в шахматном порядке, защитники могли держать здесь круговую оборону.

Четырехугольные башни. Из сохранившихся кремлевских башен – четыре однотипные. В свое время они были приспособлены для различных видов боя: подошвенного, среднего и верхнего. Это Ямская, Семеновская (Симеоновская), Спасская и Погорелая башни.

Грановитая башня получила такое название из-за своей формы – прямоугольная с внутренней стороны и шестигранная снаружи.

Свиблова башня. На высоком берегу Москвы-реки стояла долгое время одна из красивейших башен Коломенского кремля, увенчанная сверху двумя рядами зубцов. Мощная, стройная, она возвышалась над откосом на 34 м, чтобы охранять подступы к водным артериям города. К сожалению, такая красота не дожила до наших дней.

Без малого пять столетий этому замечательному памятнику архитектуры и фортификации. В конце XIX и в 60–70-е годы. ХХ века некоторые башни и прясла стен были отреставрированы. Однако время вносит свои коррективы: кремлю вновь требуется ремонт, чтобы воспрепятствовать его разрушению. Администрации города не под силу выполнить большой объем работ, поэтому одна из ее забот – включение Коломенского кремля в план реставрации Министерства культуры Российской Федерации.

Сейчас в Кремле разместилось военно-историческое общество. Теперь там навели порядок, проводятся экскурсии, появился музей древнерусского оружия и военного костюма.

Нижегородский кремль

Как свидетельствует летопись, в 1221 году владимирский князь Юрий Всеволодович основал у слияния рек Оки и Волги крепость, получившую потом название Нижний Новгород. Крепость состояла из деревянно-земляных укреплений – глубоких рвов и высоких валов.

В 1367 году Дмитрий Донской приступил к строительству каменного кремля в Москве, а в 1372 году началось возведение каменного кремля и в столице Нижегородского государства. В 1372–1374 годах там была построена первая каменная цитадель.

С потерей независимости Нижегородского княжества работы по каменным укреплениям города прекратились более чем на столетие. Только при первом великом князе «всея Руси» Иване III Нижний Новгород стал рассматриваться как главный оплот государства на востоке. Началом строительства каменного Нижегородского кремля стала постройка в 1500 году в прибрежной части города Ивановской башни. В 1508 году великий князь Василий, сын Ивана III, направил в Нижний опытного итальянского зодчего Пьетро Франческо, или, как его звали русские, Петра Фрязина. С его именем связано планомерное строительство в 1508–1511 годах каменного Нижегородского кремля. В короткие сроки – к 1515 году – грандиозное строительство было завершено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: