По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

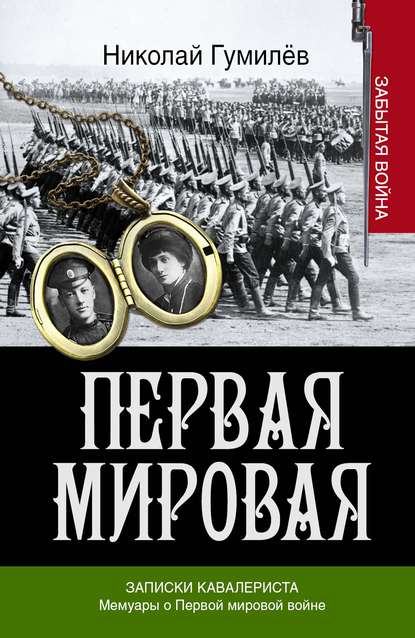

Записки кавалериста. Мемуары о первой мировой войне

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я поехал дальше. Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем, с донесением всегда посылают двоих, и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников – нас преследовали; они поняли, что нас только двое. В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака: двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней.

– Что там у вас? – спросил я бородача.

– Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?

– Восемь конных.

Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали.

– Ну, поедем, что ли! – вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него. Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурину пригодится, – говорили они, – у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.

К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки… и отшатнулись, услыша громовой голос толстого, старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое, – кричал он, – мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!» Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров: «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: «Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!» Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал:

– Вы вольноопределяющийся?

– Доброволец.

– Чем прежде занимались?

– Был писателем.

– Настоящим?

– Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги.

– Теперь пишете какие-нибудь записки?

– Пишу.

Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным:

– Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились.

Я искренно обещал ему это.

– Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!

И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.

Глава 6

Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу, и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи, и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать. Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии: холмы, из-за которых можно было неожиданно показываться, и овраги, по которым легко было уходить. Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел – это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка – никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеже нарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих. бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу, и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.

Казак лейб-гвардии Казачьего полка

Дивное зрелище – наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок; как болиды летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период Земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы. Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах. Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы до халупы, все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю халупу, где собирались раненые. Их было человек десять. Они были заняты работой. Раненные в руку притаскивали жерди, доски и веревки, раненные в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец, с горлом проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и беспрерывно курил цыгарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками – говорить он не мог – показал, что хочет помогать их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две цыгарки. Мы возвращались обратно немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прикончился. Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем боя. Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого, отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться за халупами, которые уже начинали загораться. Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, кинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного геройства. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер пулеметчик схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на двадцать и крикнул: «Везите пулеметы обратно, или убью и вас и себя!» Несколько немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкликивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: «Вижу, пулеметы тащут. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же пулеметы… – и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев. – Ну-ну, иди, не задерживайся!»

Глава 7

Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь – тайна следования сохраняется строго, мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о паненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных теплушек. Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей, – главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко, – жадно запоминаешь слова еще наслышанного языка. Это целый спорт, скорее других научиться болтать по-польски, малороссийски или литовски. Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями. Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, а местами даже сами отступали. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником. Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне (только что произведенному в унтер-офицеры) с четырьмя солдатами было поручено осмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд – жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем, как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой – никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника. Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велев поддержать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев. Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных лошадей; потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе, он очевидно собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать по крайней мере. Пули засвистали над головой, защелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли. Когда мы поднялись на холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее.

«В Пруссию!» Картина, посвященная походу в Восточную Пруссию. 1914 г.

В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у неё на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер, и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжении ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: «Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте, посмотрите, так ли это, и если понадобится, выставьте промежуточный пост». Я отставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила, так было темно и холодно. Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывавшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед нами в темноте послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. «Кто идет?» – крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас. Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываешься о дороге, скачешь по следам. Я уже почти настиг беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту, и он, так же как мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост, восемь полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма и выставил промежуточный пост в лощине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это – счастливейший миг моей жизни. Но увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли, заблудший ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы, от горячего чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.

Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу возвращающимся постам. Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет – и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: «К пешему строю… выходи!..» – и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и германцы поползли на нас. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно, наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличивалась, как разгорающийся огонь. Наши цепи пошли было в наступление, но их пришлось вернуть. Тогда, словно богословы из «Вия», вступавшие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея. Торопливо рявкали орудия, шрапнель с визгом и ревом неслась над нашими головами и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного. Наша пехота где-то наступала, и немцы перед нами отходили, выравнивая фронт. Иногда и мы на них напирали, чтобы ускорить очищение какого-нибудь важного для нас фольварка или деревни, но чаще приходилось просто отмечать, куда они отошли. Время было нетрудное и веселое. Каждый день разъезды, каждый вечер спокойный бивак – отступавшие немцы не осмеливались тревожить нас по ночам. Однажды даже тот разъезд, в котором я участвовал, собрался на свой риск и страх выбить немцев из одного фольварка. В военном совете приняли участие все унтер-офицеры. Разведка открыла удобные подступы. Какой-то старик, у которого немцы увели корову и даже стащили сапоги с ног, он был теперь обут в рваные галоши, – брался провести нас болотом во фланг. Мы все обдумали, расчитали, и это было бы образцовое сражение, если бы немцы не ушли после первого же выстрела. Очевидно, у них была не застава, а просто наблюдательный пост. Другой раз, проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур, с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые или наш солдатик оказался героем – неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло. Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно. Он был один в деревне, когда туда зашел сильный неприятельский разъезд. Удирать было поздно. Он быстро расседлал свою лошадь, запрятал седло в солому, сам накинул на себя взятый у хозяина зипун, и вошедшие немцы застали его усердно молотящим в сарае хлеб. В его дворе, был оставлен пост из трех человек. Казаку захотелось поближе посмотреть на германцев. Он вошел в халупу и нашел их играющими в карты. Он присоединился к играющим и за час выиграл около десяти рублей. Потом, когда пост сняли и разъезд ушел, он вернулся к своим. Я его спросил, как ему понравились германцы. «Да, ничего, – сказал он, – только играют плохо, кричат, ругаются, все отжилить думают. Когда я выиграл, хотели меня бить, да я не дался». Как это он не дался, мне не пришлось узнать: мы оба торопились.

Последний разъезд был особенно богат приключениями. Мы долго ехали лесом, поворачивая с тропинки на тропинку, объехали большое озеро и совсем не были уверены, что у нас в тылу не осталось какой-нибудь неприятельской заставы. Лес кончался кустами, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы, или нет – вот вопрос. Понемногу мы стали выдвигаться из кустов – все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился к нам, крича: «Германи, германи, их много… бегите!» И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что окружены, и обнажили шашки, чтобы, как только подъедут дозорные, пробиваться в конном строю. Но к счастью, мы скоро догадались, что в тылу никого нет, это просто рвутся разрывные пули, ударяясь в стволы деревьев. Дозорные справа уже вернулись. Они задержались, потому что хотели подобрать предупредившего нас жителя, но увидали, что он убит – прострелен тремя пулями в голову и в спину. Наконец прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отрапортовал офицеру: «Ваше сиятельство, германец наступает слева… и я ранен». На его бедре виднелась кровь. «Можешь сидеть в седле?» – спросил офицер. «Так точно, пока могу!» – «А где же другой дозорный?» – «Не могу знать; кажется, он упал». – Офицер повернулся ко мне: «Гумилев, поезжайте посмотрите, что с ним?» Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы. Собственно говоря, я подвергался не большей опасности, чем оставаясь на месте: лес был густой, немцы стреляли не видя нас, и пули летели всюду: самое большее – я мог наскочить на их передовых. Все это я знал, но ехать все-таки было очень неприятно. Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный разрывной пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним – частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на корточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади. «Что ты здесь делаешь?» – «Лошадь убили… седло снимаю». – «Скорей иди, такой-сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается». – «Сейчас, сейчас, я вот только белью достану. – Он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток. – Вот, подержите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, немец близко». Мы поскакали, провожаемые пулями, и он все время вздыхал у меня за спиной: «Эх, чай позабыл! Эх, жалость, хлеб остался!» Обратно доехали без приключений. Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия. Но мы все часто вспоминали убитого за нас поляка и, когда заняли эту местность, поставили на месте его смерти большой деревянный крест.

Русская пехота

Глава 8

Поздно ночью или рано утром во всяком случае, было еще совсем темно, – в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге. Первым моим движением было натянуть сапоги, вторым – пристегнуть шашку и надеть фуражку. Мой арихмед – в кавалерии вестовых называют арихмедами, испорченное риткнехт, – уже седлал наших коней. Я вышел на двор и прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни непременного спутника ночных тревог, стука пулемета, ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С. и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я, проделал несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело. Но, увы, преследование вышло не совсем таким, как я думал. Едва мы вышли на шоссе, нас остановили и заставили ждать час – еще не собрались полки, действовавшие совместно с нами. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Как мы сердились, что она нам загораживает дорогу. Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план – вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже высшее начальство. Но тогда мы этого не знали и продвигались медленно, негодуя на самих себя за эту медленность. От передовых разъездов к нам приводили пленных. Были они хмурые, видимо, потрясенные своим отступлением. Кажется, они думали, что идут прямо на Петроград. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струнку. В одной халупе, около которой мы стояли, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в двадцатый раз, рассказывал про немцев: один и тот же немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении и при отступлении. Первый раз он все время бахвалился победой и повторял: «Русс капут, русс капут!» Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на его вопрос: «Ну, что же, русс капут?» ответил с чисто немецкой добросовестностью: «Не-не-не! Не капут!» Уже поздно вечером мы свернули с шоссе, чтобы ехать на бивак в назначенный нам район. Вперед, как всегда, отправились квартирьеры. Как мы мечтали о биваке! Еще днем мы узнали, что жители сумели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг впереди послышалась стрельба. Что такое? Это не по аэроплану – аэропланы ночью не летают, это, очевидно, неприятель. Мы осторожно въехали в назначенную нам деревню, а прежде въезжали с песнями, спешились, и вдруг из темноты к нам бросилась какая-то фигура в невероятно грязных лохмотьях. В ней мы узнали одного из наших квартирьеров. Ему дали хлебнуть мадеры, и он, немного успокоившись, сообщил нам следующее: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, выскакивали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, ворота были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых, кое-кто уже попадал, оставили лошадей и побежали в сад. Рассказчик наткнулся на каменную стену в сажень вышиной с верхушкой, усыпанной битым стеклом. Когда он почти влез на нее, его за ногу ухватил немец. Свободной ногой, обутой в тяжелый сапог, да со шпорой вдобавок, он ударил врага прямо в лицо, тот упал как сноп. Соскочив на ту сторону, ободранный, расшибшийся улан потерял направление и побежал прямо перед собой. Он был в самом центре неприятельского расположения. Мимо него проезжала кавалерия, пехота устраивалась на ночь. Его спасли только темнота и обычное во время отступления замешательство, следствие нашего ловкого маневра, о котором я писал выше. Он был, по его собственному признанию, как пьяный и понял свое положение только тогда, когда, подойдя к костру, увидел около него человек двадцать немцев. Один из них даже обратился к нему с каким-то вопросом. Тогда он повернулся, пошел в обратном направлении и таким образом наткнулся на нас.

Пулемёт стал одной из решающих технологий во время Первой мировой. Британский пулемет «Виккерс» на Западном фронте

Выслушав этот рассказ, мы призадумались. О сне не могло быть и речи, да к тому же лучшая часть нашего бивака была занята немцами. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за нами тоже на бивак въехала наша артиллерия. Гнать ее назад, в поле, мы не могли да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о судьбе своей дамы, как кавалерист о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием. То, что он может каждую минуту ускакать, заставляет его оставаться на своем посту до конца. У нас оставалась слабая надежда, что в именье перед нами был только небольшой немецкий разъезд. Мы спешились и пошли на него цепью. Но нас встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда мы залегли перед деревней, чтобы не пропускать хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию. Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули – самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех, двое очевидно попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит. Был он красивый, стройный, отличный наездник. Его револьвер валялся около него, а на теле, кроме огнестрельной, было несколько штыковых ран. Видно было, что он долго защищался, пока не был приколот. Мир праху твоему, милый товарищ! Все из нас, кто мог, пришли на твои похороны! В этот день наш эскадрон был головным эскадроном колонны и наш взвод – передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы. Наш путь лежал через именье, где накануне обстреляли наших квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегающими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы, офицер горячился и напирал на него своим конем. Наш командир разрешил вопрос, сказав допрашивающему: «Ну его к черту, в штабе разберут. Поедем дальше!» Дальше мы осмотрели лес, в нем никого не оказалось, поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке напротив неприятель. Фольварков в конном строю – атаковать не приходится: перестреляют; мы спешились и только что хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше нас подоспевшим гусарским разъездом. Наше вмешательство было бы нетактичным, нам оставалось лишь наблюдать за боем и жалеть, что мы опоздали.

Бельгийский пулемётчик

Глава 9

Бой длился недолго. Гусары бойко делали перебежку и уже вошли в фольварк. Часть немцев сдалась, часть бежала, их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел нас и взмолился к нашему офицеру: «Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть». Офицер согласился. «И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил», – просил гусар. Ему обещали, и это потому, что в мелких кавалерийских стычках сохраняется средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит его победителю. Вскоре нам привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в этом фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих пруссаков действительной службы вдобавок, а забирающих было не больше двадцати. Когда путь был расчищен, мы двинулись дальше. В ближайшей деревне нас встретили старообрядцы, колонисты. Мы были первыми русскими, которых они увидели после полуторамесячного германского плена. Старики пытались целовать наши руки, женщины выносили крынки молока, яйца, хлеб и с негодованием отказывались от денег, белобрысые ребятишки глазели на нас с таким интересом, с каким вряд ли глазели на немцев. И приятнее всего было то, что все говорили на чисто русском языке, какого мы давно не слышали. Мы спросили, давно ли были немцы. Оказалось, что всего полчаса тому назад ушел немецкий обоз и его можно было бы догнать. Но едва мы решили сделать это, как к нам подскакал посланный от нашей колонны с приказанием остановиться. Мы стали упрашивать офицера притвориться, что он не слышал этого приказания, но в это время примчался второй посланный, чтобы подтвердить категорическое приказание ни в каком случае не двигаться дальше. Пришлось покориться. Мы нарубили шашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Скоро к нам подтянулась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около девятисот человек. И вдруг над этим сборищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, раздался характерный вой шрапнели и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди нас. Послышалась команда: «По коням! Садись!» И, как осенью стая дроздов вдруг срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щебеча, так помчались и мы, больше всего боясь оторваться от своей части. А шрапнель все неслась и неслась. На наше счастье почти ни один снаряд не разорвался (и немецкие заводы подчас работают скверно), но они летели так низко, что прямо-таки прорезывали наши ряды. Несколько минут мы скакали через довольно большое озеро, лед трещал и расходился звездами, и я думаю, у всех была лишь одна молитва, чтобы он не подломился.

Когда мы проскакали озеро, стрельба стихла. Мы построили взводы и вернулись обратно. Там нас ожидал эскадрон, которому было поручено стеречь пленных. Оказывается, он так и не двинулся с места, боясь, что пленные разбегутся, и справедливо рассчитав, что стрелять будут по большей массе скорее, чем по меньшей. Мы стали считать потери – их не оказалось. Был убит только один пленный и легко поранена лошадь. Однако нам приходилось призадуматься. Ведь нас обстреливали с фланга. А если у нас с фланга оказалась неприятельская артиллерия, то значит мешок, в который мы попали, был очень глубок. У нас был шанс, что немцы не сумеют использовать его, потому что им надо отступать под давлением пехоты. Во всяком случае, надо было узнать, есть ли для нас отход, и если да, то закрепить его за собою. Для этого были посланы разъезды, с одним из них поехал и я. Ночь была темная, и дорога лишь смутно белела в чаще леса. Кругом было неспокойно. Шарахались лошади без всадников, далеко была слышна перестрелка, в кустах кто-то стонал, но нам было не до того, чтобы его подбирать. Неприятная вещь – ночная разведка в лесу. Так и кажется, что из-за каждого дерева на тебя направлен и сейчас ударит широкий штык. Совсем неожиданно и сразу разрушив тревожность ожидания, послышался окрик: «Wer ist da?» – и раздалось несколько выстрелов. Моя винтовка была у меня в руках, я выстрелил не целясь, все равно ничего не было видно, то же сделали мои товарищи. Потом мы повернули и отскакали сажен двадцать назад. «Все ли тут?» – спросил я. Послышались голоса: «Я тут»; «Я тоже тут, остальные не знаю». Я сделал перекличку, – оказались все. Тогда мы стали обдумывать, что вам делать. Правда, нас обстреляли, но это легко могла оказаться не застава, а просто партия отсталых пехотинцев, которые теперь уже бегут сломя голову, спасаясь от нас. В этом предположении меня укрепляло еще то, что я слышал треск сучьев по лесу, посты не стали бы так шуметь. Мы повернули и поехали по старому направлению. На том месте, где у нас была перестрелка, моя лошадь начала храпеть и жаться в сторону от дороги. Я соскочил и, пройдя несколько шагов, наткнулся на лежащее тело. Блеснув электрическим фонариком, я заметил расщепленную пулей каску под залитым кровью лицом, а дальше – синевато-серую шинель. Все было тихо. Мы оказались правы в своем предположении. Мы проехали еще верст пять, как нам было указано, и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Тогда нас поставили на бивак, но какой это был бивак! Лошадей не расседлывали, отпустили только подпруги, люди спали в шинелях и сапогах. А наутро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.

Депутация 8-го уланского Вознесенского полка. 1914 год

Глава 10

Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из лесу пехоту, которой мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные новые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков к бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой. Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступавших рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге – след немецкой пики – он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек восемь. Мы быстро установили положение противника, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны, а потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае. Но едва мы выехали из леска, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешились, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника – в бинокль я разглядел большие светлые усы. «Вот он, вот он, черт с рогом», – шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении. Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам предоставил поступать с немцем по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: «Взвод, пли!» В тот же миг немец скрылся, очевидно упал за бугор. Больше никто не показывался. Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут уже без всякой команды поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно, Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку. И действительно, они повернули и врассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем и, когда они поднимались на возвышенности, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал.

1913 год. Парад 8-му Вознесенскому уланскому полку в Петергофе в высочайшем присутствии

Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаха ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды. По дороге мы увидали наших пехотинцев, угрюмо выходящих из лесу и собирающихся кучками.

– Что, земляки, отходите? – спросил их я.

– Приказывают, а нам что? – хоть бы и не отходить… что мы позади потеряли, – недовольно заворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил:

– Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет.

В это время с нашей стороны показалась еще одна рота.

«Братцы, к нам резерв подходит, продержимся еще немного», – крикнул пехотный офицер. «И то», – по прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные. В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы. Немного дальше мы встретили, окруженного своим штабом, командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздыхались: «Седой какой, в дедушки нам годится. Нам, молодым, война так, заместо игры, а вот старым плохо». Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собираться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму. Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге. Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец, я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: «К коням… садись». Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна. Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами: «Тревога! Сейчас выезжаем». Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса. Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали в седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок, я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целых десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки: