Филипп Петрович Пальчиков. Жизнеописание собственного государя Петра Великого ученика и корабельного мастера

После возвращения из Воронежа, Ф. П. Пальчиков летом или осенью 1712 г. был командирован на Новоладожскую верфь, которая находилась на р. Волхов при впадении ее в Ладожское озеро. Созданная в 1704 г., эта верфь была местом строительства судов всех классов, включая крупные корабли, но к тому времени потеряла свое значение и фактически прекратила существование. 10 октября 1712 г. командир Петербургского адмиралтейства А. В. Кикин указал Ф. П. Пальчикову произвести осмотр группы из 13-ти казанских судов, стоящих на Волхове близ порогов. Это были шмаки «Благовещение», «Наталья», «Северная звезда», «Казань» и другие, построенные в 1703 г. на Казанской и Услонской верфях (р. Волга), и отправленные в 1706—1708 гг. в Санкт-Петербург по внутренним водным путям. Все они не смогли преодолеть из-за мелководья Волховские пороги и уже около 6 лет стояли без дела. Осмотрев их, Филипп Петрович сделал заключение, что «оныя суда за гнилостью в починку весьма негодны».137

О деятельности «ученика корабельного мастерства» Ф. П. Пальчикова в период с 1713 г. по начало 1715 г. нам известно немногое. Некоторое время он, вероятно, находился при Новоладожской верфи, а затем работал в Санкт-Петербургском адмиралтействе. В начале 1714 г. Филипп Петрович показан уже сержантом Бомбардирской роты гвардейского Преображенского полка, хотя, как и прежде, числился прикомандированным к морскому флоту.138

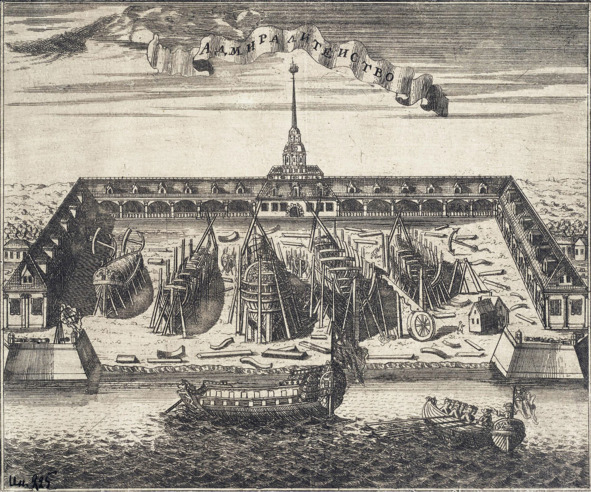

Санкт-Петербургское адмиралтейство. Гравюра А. Ф. Зубова. 1716 г.

Санкт-Петербургское адмиралтейство – главная судостроительная верфь Балтийского флота была построена по чертежу, составленному самим Петром I. В «юрнале» Бомбардирской роты 1704 г. о ее основании говорит следующая запись: «В 5 день ноября, в неделю заложили Адмиралтейский двор и были в остерии, веселились. Длина 200 сажен, ширина 100 сажен».139 Несомненно, поскольку Ф. П. Пальчиков в это время был со своей ротой в Санкт-Петербурге, он также принимал участие в этом событии.

Адмиралтейство построено в рекордно короткий срок и уже в апреле-мае 1706 г. там были спущены на воду первые военные суда – два 18-пушечных прама, а 5 декабря 1709 г. заложен 54-пушечный корабль «Полтава», положивший начало строительству здесь крупных судов.140 В условиях войны необходимо защищать верфь, поэтому адмиралтейство представляло собой крепость: оно было ограждено земляным валом на каменном фундаменте с пятью болверками (бастионами), по периметру были прорыты рвы, заполненные водой. К 1715 г., когда там начал работать Ф. П. Пальчиков, в адмиралтействе насчитывалось около десяти тысяч человек. В то время оно представляло собой одноэтажное мазанковое строение, расположенное в виде сильно растянутой буквы «П», раскрытой в сторону реки Невы. Внутри крепости размещались корабельные стапели и два крытых эллинга, магазейны (склады), мастерские, чертежные амбары, кузницы, а также службы адмиралтейского ведомства. Порядок здесь поддерживался неукоснительный. «Всякого рода товары, – писал К.-Р. Берк, необработанные и готовые, имеют свои отдельные помещения, и над каждой дверью написано, что за нею хранится, например: железо, всевозможные кованые изделия, покрасочные материалы, масла, сало, парусина в поставах и в парусах, флажная ткань, неразрезанная и пришитая, блоки различных размеров, вестиндское твердое дерево для колесиков и гвоздей, холст и готовые рубахи, шерстяные ткани и skipade (так в тексте – Н.К.), одежда, шляпы, сапоги и башмаки, латунь и рога, готовые фонари, потребная на кухне и на борту посуда, навигационные инструменты, мебель для офицеров, оружие для морских полков, – словом, все, что необходимо для полной постройки и оснастки корабля».141

Над главными воротами был установлен шпиль с корабликом, водруженным голландским мастером Х. ван Болосом.142 Двор был занят эллингами (десять «сухих» и один «мокрый») для строительства кораблей, по периметру двора был внутренний канал, который носил не только оборонительную функцию, но и транспортную – по нему доставлялся корабельный лес и другие стройматериалы. Вне Адмиралтейской крепости размещались смольня («в которой канаты смолят»), прядильни («в которых канаты прядут»), деревянные магазейны («в которых карабельные леса хранятся»).143

В 1732—1738 гг., еще при жизни Ф. П. Пальчикова, архитектор И. К. Коробов144 перестроил комплекс зданий адмиралтейства в камне. Зодчему удалось, сохранив прежний план, придать сооружению монументальность, отвечавшую его градообразующей функции. В центре, над воротами, была построена стройная центральная башня с позолоченным шпилем, иногда называемым «Адмиралтейская игла». На 72-метровую высоту был вознесен кораблик-флюгер, и на этой позиции он находится до наших дней. В 1740-х гг. пространство вокруг адмиралтейства использовалось для военных учений и как пастбище для скота. По праздникам этот луг становился местом общегородских гуляний и ярмарок.

В это время Ф. П. Пальчиков был допущен ко всем мероприятиям царского двора и стал непременным участником «Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора», различных празднеств, церемониалов и ассамблей. Такой вывод мы делаем на основании того, что 15 января 1715 г. Филипп Петрович принял участие в комическом свадебном чине Никиты Моисеевича Зотова, где был одет в матросскую одежду и играл на волынке.145

Князь-папа Никита Моисеевич Зотов. Гравюра начала XVIII в.

Вот как описывает свадьбу 83-летнего «князь-папы» и 34-летней вдовы «приятной наружности» англичанин на русской службе П. Г. Брюс: «Свадьба сей необыкновенной пары праздновалась маскарадом с участием около 400 лиц обоего пола. Каждые 4 человека были одеты в определенное платье и имели особенные музыкальные инструменты. 4 самых заикающихся в государстве человека были назначены для приглашения общества; 4 самых неповоротливых толстых подагрика, каких только можно было найти, скороходами; шаферы, распорядители, камердинеры были очень старыми, а священнику, совершавшему обряд венчания, перевалило за 100 лет. Процессия, выйдя от царского дворца, пересекла по льду реку и проследовала к большой церкви близ здания Сената в таком порядке. Сначала сани с четырьмя скороходами, затем с заиками, шаферами, распорядителями и камердинерами; потом князь Ромодановский – шутовской царь, он представлял царя Давида в его наряде, но для игры вместо арфы у него была лира, обтянутая медвежьей шкурой. Поскольку он являлся основным действующим лицом представления, его сани были сделаны в виде трона, и на голове у него была корона царя Давида, а по четырем углам вместо скороходов к его саням были привязаны медведи, и один медведь стоял сзади, держась за сани двумя лапами. Медведей постоянно кололи стрекалами, от чего они устрашающе рычали. Затем в специально сделанных для этого случая приподнятых санях ехали жених и невеста, окруженные купидонами, у каждого из которых в руке был большой рог. На передок саней вместо кучера был посажен баран с очень большими рогами, а сзади вместо лакея козел. За этими ехало еще несколько других саней, их тащили разные животные, по четыре в упряжке – бараны, козлы, олени, быки, медведи, собаки, волки, свиньи и ослы… Царь в компании с троими – князем Меншиковым и графами Апраксиным и Брюсом – были одеты фрисландскими мужиками, и каждый с барабаном. От церкви процессия вернулась во дворец, где все общество развлекалось до полуночи, после чего та же процессия при свете факелов отправилась в дом невесты смотреть, чтобы новобрачные надлежаще улеглись в постель. Этот карнавал продолжался 10 дней, общество всякий день переходило из одного дома в другой, и в каждом накрывались столы со всевозможными холодными закусками и с таким количеством крепких напитков, что в Петербурге тогда трудно было встретить трезвого человека».146

Можно по разному относиться к подобным «мероприятиям» царя-реформатора, но несомненно одно – ежедневная напряженная деятельность Петра I и его ближайшего окружения требовала определенной релаксации, отстранения, хотя бы и на короткое время, от «праведных трудов». «Для царя Петра, – пишет исследователь этого явления О. Усенко, – „собор“ стал механизмом отбора и сплочения наиболее преданных лиц. Во время „шумства“ они проходили проверку на послушание, худо-бедно демонстрировали свои творческие способности и фантазию, привыкали к мысли, что сословные перегородки преодолимы».147

Еще одним фактом, подтверждающим сближение Ф. П. Пальчикова с Петром I именно в это время, является начало их регулярной деловой переписки. Так 1715 годом датируются первые три письма Филиппа Петровича царю, хранящиеся ныне в массиве бумаг «Кабинета Петра I»: одно с Валуек, куда корабельный ученик был послан для починки речных судов, и два из Архангельска, где он занимался починкой транспортов и спуском новопостроенных кораблей.148

Панорама г. Архангельска. Гравюра К. де Брюина из книги «Путешествие через Московию в Персию и Индию». 1711 г.

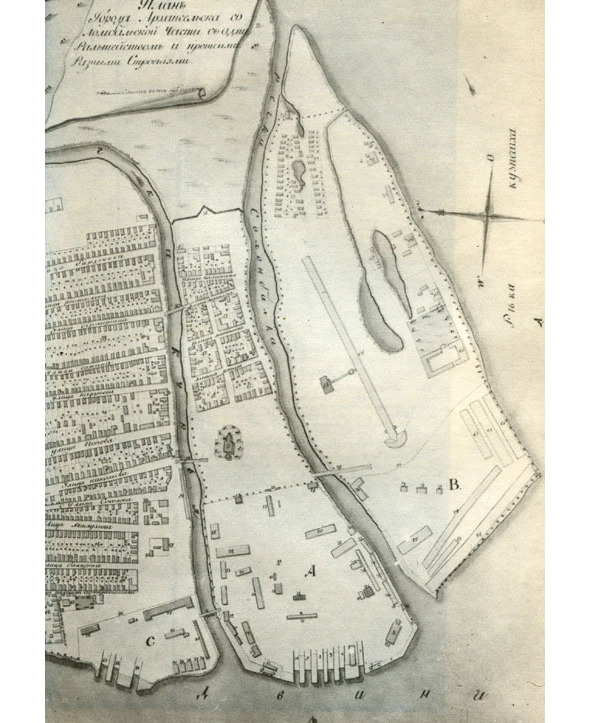

Соломбальская верфь под Архангельском ко времени второго приезда сюда Ф. П. Пальчикова сильно изменилась и стала важным центром отечественного морского судостроения. По всем параметрам это была крупнейшая мануфактура на Севере России: на побережье острова располагалось множество производственных и складских строений, несколько эллингов, работало пять крупных пильных мельниц, литейный, кузнечный, токарный и якорный цеха, канатный завод для производства такелажа, а общая численность персонала составляла 600 человек. В середине 1715 г. здесь заканчивались строительством четыре мощных 52-пушечных корабля «Архангел Уриил», «Архангел Варахаил», «Архангел Селафаил» и «Архангел Ягудиил». Их строителем был П. Геренс – сын выдающегося корабельного мастера, голландца по происхождению В. Геренса.149 Последний накануне скончался, и его сын, унаследовав должность, возглавил кораблестроение на Соломбале. В помощь ему и был послан Филипп Петрович, так как корабли и вспомогательные транспорты необходимо было не только быстро достроить и спустить на воду, но и срочно перевести из Архангельска в Копенгаген.

План Соломбальской верфи. 1793 г.

Такая спешка была связана со смелым стратегическим замыслом Петра I по окончательному сокрушению военно-морской мощи Швеции и утверждению господства России на Балтийском море. Северная война вступала в заключительный этап и русский флот, совместно с флотом союзной Дании, должен был обеспечить высадку сухопутных армий на юге Швеции. По словам Петра I, «потребно было вступить в самую Швецию и там силою оружия принудить неприятеля к миру». Для обеспечения операции из Ревеля в Данию были переброшены крупные силы русского флота и 40-тысячная армия, а около Аландских островов сосредоточен гребной флот с десантом под командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. Для этой же операции предназначались и вышеназванные корабли. Спущенные на воду в июне 1715 г., они в сопровождении яхты «Транспорт-Роял», менее чем через три месяца вышли в открытое море.

В то время попасть из Белого в Балтийское море можно было, только огибая Скандинавский полуостров. Почти двухмесячный путь был чрезвычайно трудным и сопровождался мощными осенними штормами при минусовой температуре воздуха. «Архангел Уриил» (капитан И. А. Синявин) и «Архангел Селафаил» (капитан Витус Беринг) благополучно добрались до места и уже 27 ноября были на рейде Копенгагена, а «Архангел Варахаил» (капитан П. Бенс) и «Архангел Ягудиил» (капитан Я. Ден) из-за повреждений и открывшихся течей были вынуждены задержаться, и пришли только весной следующего года. Во время перехода на двух последних судах умерло в общей сложности 143 человека, а многие матросы заболели и получили обморожение.150 Яхта «Транспорт-Роял» потерпела крушение в проливе Каттегат вблизи шведского Гетеборга, причем ее командир поручик Т. Хатчинсон и 25 человек команды спаслись, но попали в плен.151

На одном из вышеназванных кораблей в Данию отправился и Ф. П. Пальчиков, выполняя, вероятно, во время пути функции навигатора: в формулярном списке на 1716 г. он показан находящимся при эскадре в Копенгагене.152 К сожалению, мы не можем сказать, когда он туда прибыл – в ноябре 1715 г. с первыми кораблями, или весной следующего года с двумя задержавшимися.

В июле 1716 г. на копенгагенском рейде одновременно оказались четыре противодействующих шведам эскадры: русская, в количестве 22 вымпелов, в том числе 14 линейных кораблей, а также датская, английская и голландская. В связи с нежеланием командующих подчиняться друг другу и согласовывать между собой действия, нашли компромиссное решение: избрать в качестве командующего объединенным флотом четырех держав Петра I как единственного монарха, возглавляющего эскадру. Русский царь намеревался сразу атаковать шведский флот, находившийся в своей главной базе Карлскруне, но союзники не пошли на это. Петру I пришлось ограничиться лишь демонстративными действиями, которые все же вынудили флот противника остаться в своей базе и свернуть действия на морских коммуникациях.153

После этих событий Ф. П. Пальчиков неотлучно находился в свите Петра I более чем полгода и проделал вместе с ним долгий путь из Дании через Германию в Голландию. Можно довольно точно проследить маршрут этого путешествия, если произвести анализ расходования Филиппом Петровичем денежных сумм, регулярно получаемых им из царского Кабинета.

4 октября 1716 г. корабельный ученик находился еще в Копенгагене, где заплатил 15 червонных некоему мастеру «за дело трех моделей подъемных судов и кранов».154 28 октября он уже в Фридрихштадте, где по указу Его Величества заплатил за модель мельницы 1 червонный.155 Затем через Мекленбург свита царя прибыла в небольшой немецкий городок Перльберх (современный г. Перлеберг, расположенный в земле Бранденбург). Здесь Ф. П. Пальчиков отдал 1 ефимок егерю Прусского короля, за то, что он указал дорогу и проводил Его Величество до Гавельберха. В Гавельберхе (современный Хафельберг, расположенный в земле Саксония-Анхальт) Петр I встретился с королем Пруссии Фридрихом-Вильгельмом I и подписал с ним договор о взаимной помощи. После встречи государей в этом городе, расположенном на р. Эльбе, были сделаны несколько небольших судов, и вся свита отправилась на них в Гамбург. 16 ноября Филипп Петрович отдал «прусским мужикам за дело судов» и гребцам на «дринк-гельт» (на выпивку – Н.К.) 14 червонных.156

1 января 1717 г. Петр I, а значит и Ф. П. Пальчиков, оказались в Амстердаме и находились там до 7 марта.157 Здесь корабельному ученику поручалась ответственная миссия – организация постройки различных судов на Амстердамской верфи Ост-Индской компании, к которой привлекались опытные голландские мастера – Питерс, Гриф и фон Рен. На строительстве одного из них, торншхоута «Амстердам», Филипп Петрович трудился лично, причем в компании с самим царем. Подтверждением тому служит письмо Ф. М. Скляеву от 18 февраля 1719 г., в котором Петр I советует корабельному мастеру строить и отделывать корабли по голландской технологии, спросив как это делать у Ф. П. Пальчикова, «понеже на том торшихате (правильно: торншхоуте – Н.К.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Серов Д. О. Строители империи: Очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. – Новосибирск, 1996. С. 5.

2

Григорьев Б. Н. Принуждение к миру: Военные действия русской армии и флота в Финляндии и Швеции в 1710—1720 гг. на заключительном этапе Северной войны. – М., 2023. С. 212—213.

3

СИРИО. Т. 52. – СПб., 1886. С. 146.

4

Фирсов Н. Н. Петр I Великий, московский царь и император всероссийский: Личная характеристика. – Москва, 1916. С. 17—18.

5

СИРИО. Т. 11. – СПб., 1873. С. 221.

6

Фирсов Н. Н. Петр I Великий, московский царь и император всероссийский: Личная характеристика. – Москва, 1916. С. 20—21.

7

Кривошеин Н. В., Первицкий Ю. П. История Лебедянского края (1605 – 2007). Хронологический справочник. – Липецк, 2008. С. 15, 16, 18.

8

Елагин С. И. История русского флота. Период Азовский. – СПб., 1864. Приложения. Ч. 1. С. 7, 10, 31, 377—378, 386, 417—418; Там же. Ч.2. С. 49, 64, 380, 382.

9

Русские писатели. ХХ век. Биобиблиографический словарь. Ч. 1. – М., 1998. С. 517—521.

10

Кривошеин Н. В. Собственный государя Петра Великого ученик и корабельный мастер Филипп Петрович Пальчиков, его болховские предки и лебедянские потомки // Записки ЛОКО. Вып. 6. – Липецк, 2007. С. 152—169; Кривошеин Н. В. Корабел Пальчиков // Лебедянские вести [Лебедянский р-н]. 31 января, 7, 11 февраля 2006 г.

11

РГАДА. Ф. 1455 «Государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов XVI—XIX вв.». Оп. 6. Ч. II. Д. 1671. Л. 12.

12

РГАДА. Ф. 388 «Московский разрядно-сенатский архив». Оп. 1. Кн. 856. Д. 83. С. 454.

13

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. – СПб., 1807. С. 68. Герб Пальчиковых в ряду других гербов был Высочайше утвержден 31 января 1799 г. См.: ПСЗРИ. Т. 25. – СПб., 1830. №18834. С. 544.

14

Разрядные книги 1589—1638 гг. – М., 1974. С. 65.

15

СИРИО. Т. 137. – М., 1912. С. 280—281.

16

Болотников Иван Исаевич (? – 1608) – казачий атаман. В молодости бежал к казакам, был захвачен татарами и продан в рабство в Турцию на галеры. Освободившись из неволи, оказался в Венеции, откуда через Польшу возвратился в Россию. Летом 1606 г. стал организатором и руководителем вспыхнувшего на юге страны восстания. Его войско нанесло ряд серьезных поражений армии царя Василия Шуйского, но в июне 1607 г. было осаждено в Туле и через четыре месяца сложило оружие. См.: Скрынников Р. Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. – Л., 1988.

17

РГАДА. Ф. 1209 «Поместный приказ». Ст. 32113. Ч. II. Л. 9. Публ.: Корецкий В. И. Новое о И. И. Болотникове. // Советские архивы. №4. – 1967. С. 100—103.

18

РГАДА. Ф. 1209. Кн. 367 «Путивль. Отдельная книга». Л. 249, 277.

19

«Книги Тетюшского уезда дозору Матвея Пальчикова». См.: РГАДА. Ф. 1209 «Поместный приказ». №153. Л. 1160—1167.

20

РГИА. Ф. 1343. Оп. 27. Д. 542 «О дворянстве Пальчиковых». Л. 3—4 об.

21

Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. – СПб., 1851. С. 389, 396.

22

Новые акты Смутного времени. Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611—1613 гг. – М., 1911. С. 165—169, 172, 177.

23

РГАДА. Ф. 1209 «Поместный приказ». Ст. 32113. Ч. II. Л. 9.

24

Последний бой Гордея Пальчикова. // Казанские ведомости. 22 ноября 2005.

25

Попов Н. А. Материалы для истории морского дела при Петре Великом, в 1717—1720 годах. // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском университете. Кн. 4. – М., 1859. С. 148, 149.

26

СИРИО. Т. 146. – Юрьев, 1915. С. 348.

27

СИРИО. Т. 146. – Юрьев, 1915. С. 348; Опись Высочайшим указам и повелениям, хранящимся в Санк-Петербургском Сенатском архиве, за XVIII век. Т. 3. – СПб, 1878. С. 512.

28

Пальчиков Н. Е. Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке. – СПб, 1888; Русский биографический словарь. – СПб., 1902. C. 163.

29

Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской Империи на 1891 г. Ч. 1. – СПб., 1891. С. 542.

30

Ее актерское мастерство положительно отмечает в своих воспоминаниях Ф. И. Шаляпин, см.: Гольцман С. В. Ф.И. Шаляпин в Казани. – Казань, 1986. С. 62—74. Сохранился небольшой архив актрисы, см.: РГАДА. Ф. 1468 «Сборный личный фонд». Оп. 2. Ч. 3. №3379—3385.

31

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Ф. 271 «Фонд П. П. Струйского». 345 ед. хр.

32

Хафизова Г. Русские «хибакуся». // Азия и Африка сегодня. 13 января 2003; Михайлов П. Русские хиросимцы. // «Родина». №10. – 2005.

33

Хафизова Г. Русские «хибакуся» // Азия и Африка сегодня. 13 января 2003; Город как будто испарился. Воспоминания американского солдата, побывавшего в Хиросиме // Известия. 6 августа 2002.

34

Апухтин В. Р. Болховская старина. Вып. 1. – Болхов, 1913. С. 58.

35

РГАДА. Ф. 388 «Московский разрядно-сенатский архив». Оп. 1. Кн. 856. Д. 83. Л. 456 об.

36

Апухтин В. Р. Болховская старина. Вып. 1. – Болхов, 1913. С.95.

37

РГАДА. Ф. 388 «Московский разрядно-сенатский архив». Оп. 1. Кн. 856. Д. 83. Л. 456.

38

Акты Московского государства. Т. 3. Разрядный приказ. Московский стол. 1660—1664. – СПб., 1901. С. 508.

39

ОМС. Ч. 1. – СПб., 1885. С. 296.

40

Апухтин В. Р. Болховская старина. Вып. 1. – Болхов, 1913. С. 44.

41

РГАДА. Ф. 1209 «Поместный приказ». Ст. 32113. Ч. II. Л. 9.

42

Антонов А. В. и др. Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626—1657 гг. – М., 2010. С. 820.

43

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юстиции. – М., 1853. С. 313; РГАДА. Ф. 210 «Боярские списки». Оп. 2. Д. 56. Л. 207.

44

РГАДА. Ф. 210 «Боярские книги». Оп. 2. Кн. 5. Л. 229.

45

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юстиции. – М., 1853. С. 313.

46

Зинченко И. Калужская игуменья Маремьяна Викулишна Пальчикова. – М., 1885.

47

Дубровин Н. Ф. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. II. Кн. I. – СПб, 1882. С. 137.

48

Дубровин Н. Ф. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. IV. Кн. II. – СПб, 1891. С. 890.

49

Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива Министерства юстиции. – М., 1853. С. 313; РГАДА. Ф. 210 «Боярские списки». Оп. 2. Д. 56. Л. 75; Дубровин Н. Ф. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. III. Кн. II. – СПб, 1888. С. 787.

50

Дубровин Н. Ф. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. II. Кн. I. – СПб, 1882. С. 137.

51

Дубровин Н. Ф. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате. Т. IV. Кн. II. – СПб, 1891. С. 891.

52

ОМС. Ч.1. – СПб., 1885. С. 296—297.

53

ОМС. Ч.2. – СПб., 1885. С. 314.

54

МИРФ. Ч. 10. – СПб., 1883. С. 419—420.

55

Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. – СПб., 1887. С. 588.

56

Апухтин В. Р. Болховская старина. Вып. 1. – Болхов, 1913. С. 29.