Некрополи Петербурга. Адамовы головы, холерные кладбища и Гром-камень

В конце XIX века в Российской империи росли антигерманские настроения, поэтому А. П. Волынский, как противник немецкого влияния во времена Анны Иоанновны, получил большую популярность.

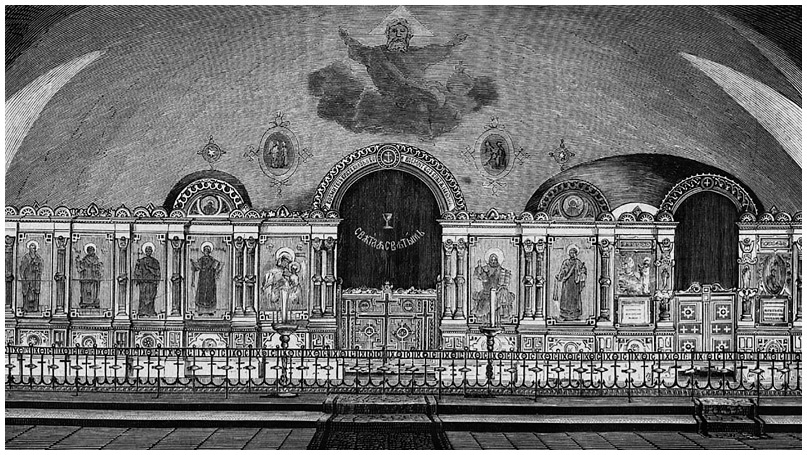

Сампсониевское кладбище было не единственным некрополем на Выборгской стороне. Почти на берегу Невы существовало Спасо-Бочаринское кладбище при одноименной церкви, построенной в 1714 году. Иногда церковь называют Тихвинской или церковью в честь праздника Происхождения Честных Древ. Церковь, будучи деревянной, несколько раз перестраивалась, и в 1752 году был выстроен каменный храм, который спустя столетие критиковали за сырость, темноту и тесноту. Это не помешало разместить в церкви фарфоровый (sic!) иконостас, изготовленный на заводе братьев Корниловых в 1880-е годы – большая редкость для того времени, учитывая объем и сложность работы. Стоил иконостас не менее 6000 рублей серебром (около 2 миллионов рублей на современные деньги).

Такое название она имела потому, что этот церковный праздник в народе назывался Медовый спас, поэтому «Спасо-». Но откуда «Бочаринская»? Все дело в том, что неподалеку были Компанейская и Бочарная слободы, где жили работавшие на армию пивовары и бондари (бочары). Вот и получилась «Спасо-Бочаринская».

Кладбище же, вероятно, существовало с 1710-х годов (возможно, и раньше), когда была построена первая Спасо-Бочаринская церковь. В 1746 году, предположительно, указ императрицы Елизаветы Петровны «Об уничтожении кладбищ Калинкинского и Вознесенского и о заведении оных в Ямской Московской слободе, на Охте и на Выборгской стороне» разрешал погребения как раз на этом кладбище – но возможно, что и на других кладбищах Выборгской стороны тоже. Относительно точно можно сказать, что в 1750-е годы, когда освящался главный придел храма, «[на] погосте погребались прихожане»[20]. Погребения продолжались и десятилетие спустя: на кладбище «…при церкви Преображения Древ» хоронили умерших жителей «с Петербургского острова»[21].

С закрытием кладбища такая же неопределенность: можно предположить, что оно было закрыто в 1770-е, когда из-за эпидемии чумы были закрыты все кладбища в черте города по всей Российской империи. Это подтверждает сохранившееся в архиве дело «О запрещении погребения при Тихвинской церкви в связи с существованием кладбища на Выборгской стороне» за 1767 год, где священнослужитель оправдывает погребения небольшим количеством прихожан и тем, что иначе «прокормиться нечем»[22]. В деле также отмечается, что погребать разрешается на других кладбищах Выборгской стороны (видимо, речь идет о Сампсониевском (уже известном нам) и Богословском (о нем ниже) кладбищах).

Правда, есть упоминание о погребении коллежского советника Александра Ульяновича Саблукова в 1773 году, то есть захоронения случались и после предположительного закрытия кладбища. Возможно, что в данном случае было сделано исключение, поскольку на этом же кладбище были погребены жена Александра Ульяновича, Агафья Яковлевна (1717–1769) и дочь Варвара 17 лет. В XIX веке территория кладбища частично была занята церковными постройками, частично осталась зеленой зоной. В 1865 году Спасо-Бочаринская церковь «…была обведена оградою и в ограде сделана каменная часовня»[23].

Иконостас в Спасо-Бочаринском храме на Выборгской стороне, конец XIX века.

Всемирная иллюстрация. – Санкт-Петербург: Изд. Германа Гоппе, 1869–1898

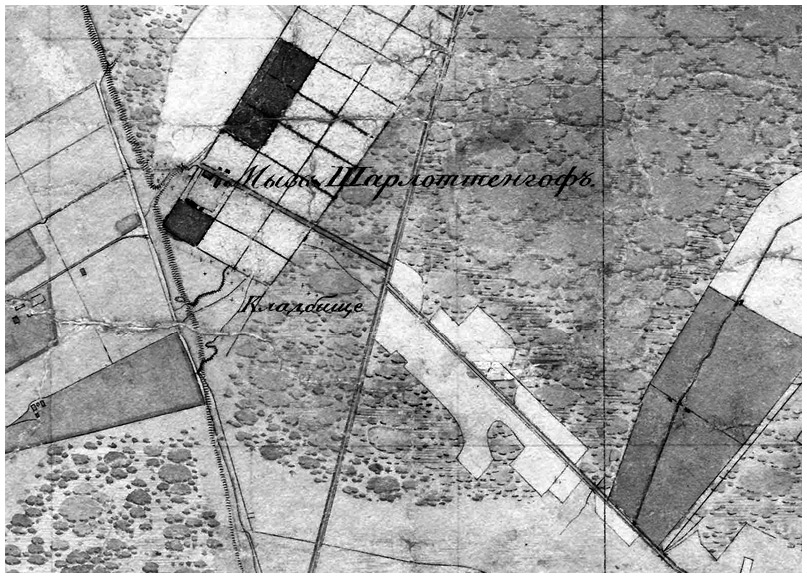

Подобная история случилась и с еще одним кладбищем на Выборгской стороне – только там все еще хуже: если в случае со Спасо-Бочаринским кладбищем можно хотя бы узнать, где оно находилось, то в случае с первым Богословским кладбищем и это непонятно: одни исследователи указывают на его месторасположение в Полюстрово, другие – рядом с пересечением нынешних Минеральной и Арсенальной улиц, а если судить по картам (помня, что раньше они могли быть неточными), оно находилось приблизительно в районе нынешней Чугунной улицы, там же оно отмечается до 1850-х.

Вероятно, путаница связана с разными наименованиями кладбища и указанием их в источниках. Так, в 1715 году при существовавшем уже госпитальном кладбище по указу Петра I была построена церковь Св. Иоанна Богослова. Это же кладбище упоминается как принадлежащее к Сампсониевской церкви, о которой мы говорили выше, и в справочниках отмечается, что оно находилось от церкви (Сампсониевской) в полутора верстах (примерно 1,5 км). Возможно, конечно, что речь идет о разных церквях Иоанна Богослова и разных кладбищах при них на одной и той же Выборгской стороне, но, на наш взгляд, это маловероятно.

Предполагаемое местонахождение первого Богословского кладбища, 1824.

retromap.ru

Сохранились сообщения о том, что в конце 1760-х тела на кладбище не успевали погребать и от них «происходила великая духота»[24]. Богословское кладбище было закрыто в 1788-м – тогда его думали «…несколько приблизить к Сампсониевской церкви на казенную землю и огородить забором, а Богословскую церковь упразднить»[25], поскольку церковь служила пристанищем беглым людям. Позднее церковь разобрали на стройматериалы, но кладбище получило вторую жизнь в 1810 году – после того как Большеохтинское кладбище (речь о нем пойдет далее) оказалось переполненным. После эпидемии холеры в 1831 году старое Богословское кладбище, вероятно, было закрыто окончательно, но год спустя сообщалось, что «…на Богословском кладбище, по неимению ограды, кости человеческие обнажаются хищными зверями и пасется городское стадо, а потому и погребение там… весьма неприлично и даже противно уставам православной церкви»[26]. Возможно, все было не настолько плохо, но история старого Богословского кладбища, думается, все же была окончена в середине XIX века: в 1841 году открылось новое Богословское кладбище – в нескольких километрах от прежнего, а после 1850-х старое кладбище перестало отмечаться на картах.

Разумеется, не только на Выборгской стороне существовали первые городские кладбища: важно помнить, что в начале XVIII века Выборгская сторона – это далекая окраина Петербурга, добираться до которой нужно через реку (а то и не одну). Многие петербуржцы продолжали хоронить своих умерших у церквей рядом с местом, где они жили, поэтому в каждом из районов Петербурга существовали свои кладбища, где шли захоронения в первой половине XVIII века.

На Охте, недалеко от разрушающегося Ниеншанца, рядом со Свято-Троицкой церковью было основано первое Большеохтинское кладбище. Каменная церковь была сооружена в 1731 году, тогда же была построена каменная колокольня, а кладбище обнесено оградой. Уже во второй половине XVIII века кладбище было переполнено, а местность вокруг застроена жилыми домами, поэтому в 1773 году была отведена территория под новое кладбище, с 1775 года получившее название Георгиевского.

Несмотря на открытие нового кладбища, при Свято-Троицкой церкви продолжали хоронить и в 1810-е. В 1830–1840-е Троицкая церковь была разобрана и построена новая, освященная во имя Сошествия Святого Духа. Хоронили и при рядом расположенной Покровской церкви. В 1817 году там была погребена княгиня Надежда Хилкова, а на ее могиле был поставлен удивительный памятник: «…бронзовый монумент… в виде полулежащего рыцаря с крестом и урной в руках, существует доселе [до 1870-х годов. – Прим. авт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

В тексте используется термин «исторические кладбища» – это кладбища, основанные до 1917 года. Термин введен исследователями петербургских кладбищ А. В. Кобаком и Ю. М. Пирютко.

2

Семенцов С. В. Градостроительное развитие территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга: Водская пятина и Ингерманландия // Вестник СПбГУ. Сер. 15. 2015. Вып. 1. С. 156.

3

Конкка У. Вечная печаль. Карельские обрядовые плачи. М.: Common Place, 2022.

4

Инструкция сотскому с товарищами: указ от 19 декабря 1774 года.

5

Например, еще один ижорский могильник был обнаружен археологами на Стрелке Васильевского острова (у Пушкинского дома).

6

Лихачев Д. С. Письма о добром. М., 2006. С. 101.

7

Пекарский П. Петербургская старина // Современник. 1860. С. 336.

8

Пекарский П. Петербургская старина // Современник. 1860. С. 336.

9

Лапшин В. А. Первые строители Петербурга // Земля наша велика и обильна: сб. ст., посвящ. 90-летию А. Н. Кирпичникова. СПб.: Невская тип., 2019.

10

Лапшин В. А. Первые строители Петербурга.

11

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. Р-24. Оп. 2В-1. Д. 1012.

12

Широбоков И. Г., Учанева Е. Н. Первые строители Петербурга: некоторые результаты изучения скелетных останков из коллективных захоронений в районе ул. Сытнинской // Бюллетень ИИМК РАН. 2015. № 5.

13

Широбоков И. Г., Учанева Е. Н. Первые строители Петербурга…

14

Адреса всех кладбищ, упомянутых в тексте, собраны в конце книги.

15

Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М.: Центрполиграф, 2009.

16

Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии / изд. С.-Петерб. епарх. ист. – стат. ком.: [в 10 вып.]. СПб., 1869–1885. Вып. 7. 1883.

17

Дневник И. Бернулли.

18

Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 1. 1869.

19

Полевой П. Забытые могилы // Исторический вестник. 1885.

20

Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 6. 1878.

21

Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 19. Оп. 1. Д. 6246.

22

Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 19. Оп. 1. Д. 6246.

23

Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 7. 1883.

24

ЦГИА. Ф. 19. Оп. 1. Д. 6246. Л. 33.

25

ЦГИА. Ф. 19. Оп. 1. Д. 6246. Л. 33. Оп. 10. Д. 1266. Л. 2.

26

Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 7. 1883.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: