Психологическое сопровождение поликультурного образования

Вариант № 2. Второй уровень (чувственное Я + эмоциональное Я).

С участниками обсуждается тема чувств и эмоций. Ведущий предлагает участникам сесть в круг. Далее участникам предлагается вспомнить ситуацию из жизни, в которой были бы очень ярко проявлены определенные эмоциональные переживания, и индивидуально провести анализ данного эмоционального переживания по следующей структуре:

1. Описание самой ситуации, в которой произошло данное эмоциональное переживание.

2. Наиболее подходящее поименование данного эмоционального переживания (это не обязательно может соответствовать названиям эмоций, принятых в данной конкретной культуре).

3. Определение локализации телесного ощущения: как и где в теле чувствуется данное переживание.

4. Анализ данного переживания с помощью органов чувств (восприятия): если бы это переживание было вкусом, то каким? Если бы это переживание было запахом, то каким? Если бы это переживание было звуком, то каким? Если бы это переживание было зрительным образом, то каким?

Анализ данного переживания с точки зрения культурного контекста: в каком художественном фильме персонажи испытывали подобное переживание (описание сюжета данной ситуации и поведения персонажей)? В каком произведении художественной литературы персонажи испытывали данное переживание (описание сюжета и поведение персонажей)? Звучание какого музыкального произведения ассоциируется с данным эмоциональным переживанием? И т. д.

Усложнение данного этапа упражнения предполагает поиск произведений культуры и искусства, которые вызывают данные эмоциональные переживания у человека.

Развитие Эмоционального Я

Вариант № 1. Первый уровень.

С участниками обсуждается тема, посвященная эмоциям у человека. Обсуждается феномен базовых эмоций. Демонстрируются ролики с популярными видеосюжетами с экспериментами П. Экмана и Д. Мацумото [15].

Далее ведущий предлагает заранее заготовленные маски, каждая маска представляет одну из базовых эмоций. Соответственно если участников 10, то масок – 60. Далее ведущий предлагает выбрать участникам ту маску, которая соответствует их актуальному эмоциональному состоянию. Далее участники садятся в круг, и каждый участник действует согласно следующей инструкции:

1. Сначала участники действуют от своего лица. Они должны представить эмоцию. Назвать ее. Рассказать о том, как они ее чувствуют телесно. Нравится или нет данная эмоция. Какие ассоциации возникают в ответ на эмоцию.

2. Далее участники говорят от лица маски, то есть от лица эмоции. Она говорит о том, как себя чувствует, как видит мир вокруг, других людей. О чем думает в данный момент и т. д.

3. Далее ведущий предлагает участникам побеседовать друг с другом в парах и «обучить» друг друга эмоциям.

Процесс обучения предполагает беседу друг с другом, в процессе которой у участников происходит принятие и понимание эмоций друг друга, точнее понимание уникальности переживания эмоций друг друга.

Критерием понимания для ведущего будет, с одной стороны, отклик каждого партнера по общению, выражающего факт понимания, с другой стороны, собственные наблюдения ведущего за участниками.

Вариант № 2. Второй уровень.

Данный вариант является более сложным уровнем предыдущего варианта. Вначале ведущий актуализирует у участников тему эмоций и эмоциональных состояний. Далее участникам предлагается вспомнить ситуации, в которых у них возникли очень сильные эмоциональные переживания. Участники должны, по просьбе ведущего, максимально ярко представить в своем воображении, а точнее вспомнить, данное эмоциональное переживание. Далее ведущий предоставляет участникам возможность изобразить на бумаге, с помощью графических средств, представленное в воображении эмоциональное состояние, при этом ведущим особенно подчеркивается необходимость более внимательного выбора символического представления эмоционального состояния, цвета, с помощью которого будет изображено данное состояние и т. д. Для того чтобы поддержать у участников пребывание в определенном регистре сознания, ведущий может регулировать освещенность и звуковой ряд – например, верхнее освещение не должно быть слишком резким, спокойная с замедленным темпом приглушенная музыка также поможет участникам остаться в определенном состоянии сознания.

После того как работа над образами завершена, ведущий приглашает участников в круг и дальнейшее обсуждение происходит по схеме ситуации первого уровня (указанной выше).

Примечание.

Каждое занятие в рамках проработки как чувственного, так и эмоционального Я можно дополнять упражнениями из книжки: Сарабьян Э. Большая книга тренингов по системе Станиславского / Эльвира Сарабьян, Ольга Лоза. – М.: Астрель, 2012. – 799 с.

Также необходимо подчеркнуть, что каждое занятия двух комплексов, развивающих как чувственное, так и эмоциональное Я, косвенно работают на развитие двух других аспектов культурной идентичности: когнитивный и поведенческий аспекты. А также данная программа дополнительно актуализирует и развивает такие аспекты, как воображение, восприятие, память, образное мышление и т. д.

Это необходимо учитывать для проведения более тонкой диагностирующей программы мониторинговой схемы. (В приложении приведена схема, используемая в апробации данной программы для «Международной школы завтрашнего дня»).

К числу узкоспецифичных образовательных программ, особенно эффективных в ситуации поликультурного взаимодействия, стоит отнести культурный ассимилятор или межкультурный сенсибилизатор.

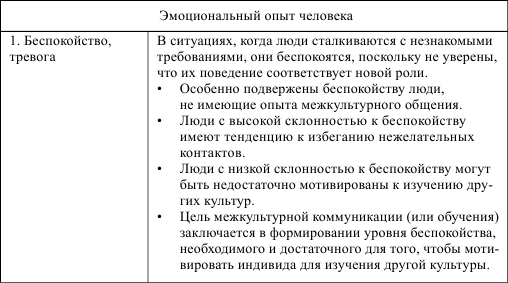

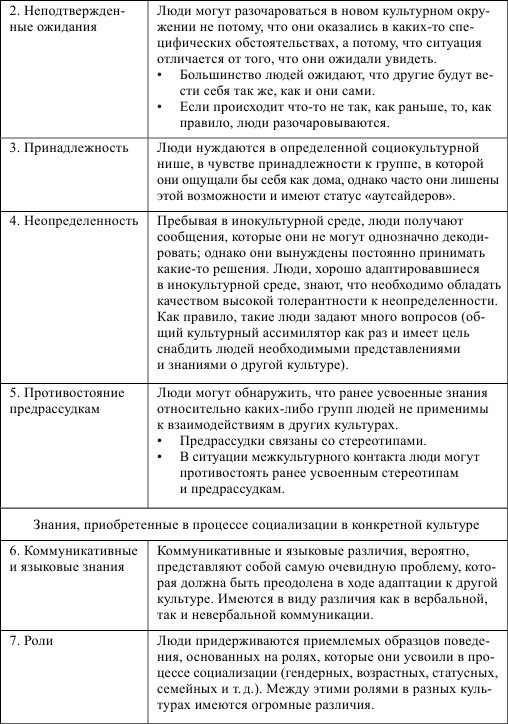

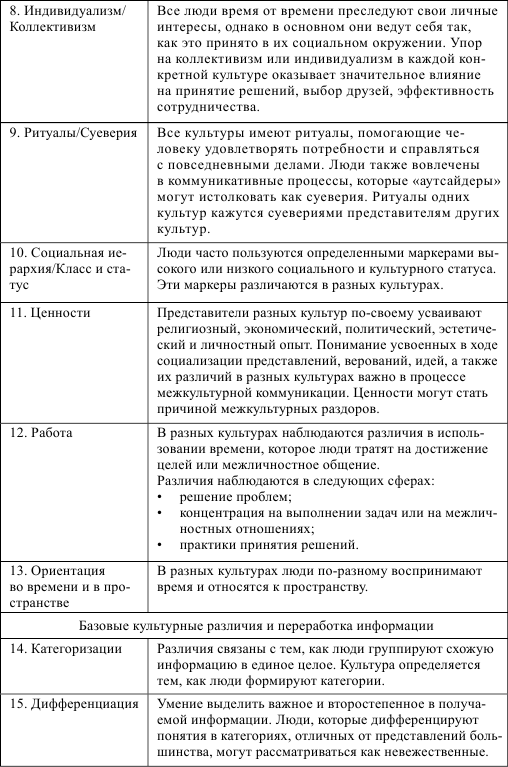

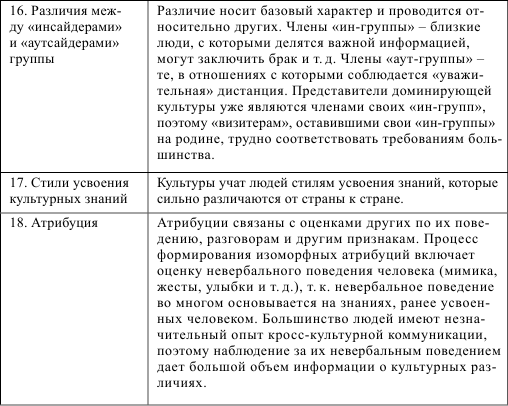

Таблица 10

18 тем для конструирования общего культурного ассимилятора

Более подробно с методологией построения культурного ассимилятора можно ознакомиться в [13, с. 122–162].

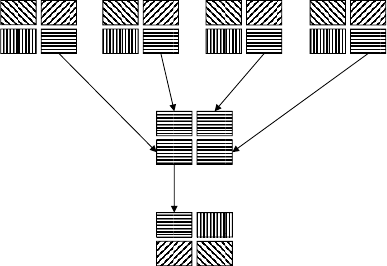

В ситуации поликультурного образования хорошо себя зарекомендовала такая технология, как «Мозаичный класс» или, как его еще называют, кооперативное обучение (jigsaw-puzzle). Оно было популярно в 60-х гг. ХХ в. Основная его идея – развитие взаимозависимости при выполнении общего задания.

Последовательность технологии «мозаичный класс»:

Разделение группы учащихся по 5–7 человек, при этом группы должны быть разнообразными по социальной идентичности: пол, возраст, этническая принадлежность и т. д. С помощью методов социально-психологического тренинга выбрать лидера в каждой группе.

3. Разделить содержание встречи (урока, факультатива, занятия и т. д.) на столько частей, сколько учеников набирается в каждой группе.

4. В каждой группе каждый ученик назначается специалистом (знатоком, экспертом) по одной из частей урока.

5. Все «специалисты» собираются в группы и обсуждают содержание встречи, фокусируют информацию и готовят доклад или презентацию для участников своей группы.

6. Возвращение в свои группы. Специалисты рассказывают участникам в своей группе изученный материал.

Рис. 7. Схема технологии «Мозаичный класс» [2]

Конечно, данная технология не распространяется на весь учебный процесс, а является лишь одной его частью. К слову сказать, в последние 20 лет в больших российских городах (Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Екатеринбург и др.) стало популярным проведение больших социальных игр с использованием технологии мозаичного класса Аронсона.

Указанные выше технологии являются подспорьем в ситуации психологического сопровождения поликультурного образования. Так, материалы тренинговых упражнений, то есть конкретные наблюдения ведущих или рефлексивные самоотчеты участников, могут выступать как материалом для дальнейшей углубленной диагностики, так и информацией к размышлению в рамках просветительской деятельности.

Далее коснемся отдельных аспектов деятельности психолога в контексте поликультурной образовательной среды.

Вместо заключения

В данной монографии была осуществлена первая попытка сформулировать основные направления в построении модели психологического сопровождения поликультурного образования. Автор оттолкнулась от идей, заложенных в модели М. Беннетта, феноменологического подхода в понимании личности К. Роджерса и психологии переживания Ф. Е. Василюка. Идеи, изложенные в данной монографии, позволили автору увидеть отдельные аспекты, нуждающиеся в более детальной проработке. Автор будет признателен за критические замечания в адрес идей, высказанных в данной монографии, особенно во втором ее разделе.

Литература

1. Андреева Г. М. Психология социального познания [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Г. М. Андреева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 303, [1] с.: ил., табл.; 22 см. – ISBN 5-7567-0340-3 (в пер.).

2. Аронсон Э. Социальная психология: Психол. законы поведения человека в социуме [Текст] / Эллиот Аронсон, Тим Уилсон, Робин Эйкерт; [Пер. с англ.: Н. Волохонский и др.]. – 5-е изд., [междунар., доп. и расшир.]. – СПб.: Прайм-Еврознак: М.: Олма-Пресс, 2004 (ПФ Красный пролетарий). – 558 с.: ил., портр., табл.; 26 см. – (Психологическая энциклопедия). – ISBN 5-93878-134-5 (в пер.).

3. Балицкая И. В. Образование в современной Канаде [Текст]: монография / И. В. Балицкая, Л. В. Волосович, И. И. Майорова. – Южно-Сахалинск: Сахалинский гос. ун-т, 2010. – 123 с.; 20 см. – (Серия «Монографии ученых Сахалинского государственного университета»). ISBN 978-5-88811-278-6.

4. Белинская Е. П. Социальная психология личности [Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология» / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект пресс, 2001. – 299, [1] с.: ил.; 21 см. – ISBN 5-7567-0137-0.

5. Бернс Р. Развитие Я- концепции и воспитание [Текст]: пер. с англ. / Р. Бернс; ред. В. Я. Пилиповский. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с.; 21 см. – Библиогр.: с. 400–415. – Имен. указ.: с. 416–421. – Пер. изд.: Burns, R. Self-Concept Development and Education / Robert Burns. – London, etc.: Holt, Rinehart and Winston, 1982 – ISBN 978-0039103545.

6. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянов. – М.: Совершенство, 1997. – 298 с.; 20 см. – (Серия “Практическая психология в образовании”). – ISBN 5-89441-007-Х: Б. ц.

7. Блумер Г. Общество как символическая интеракция [Текст] / Г. Блумер // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред Г. М. Андреевой, Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 173–179.

8. Василюк Ф. Е. Психология переживания: Анализ преодоления критич. ситуаций [Текст] / Ф. Е. Василюк; [Предисл. В. П. Зинченко]. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.

9. Василюк Ф. Е. Режиссерская постановка симптома (психотерапевтическая методика) [Текст] // Московский психотерапевтический журнал. – 1992. – № 2. – С. 105–144.

10. Зарубежная социальная психология: хрестоматия [Текст]: учебное пособие / Российская акад. образования, Московский психолого-социальный ин-т; сост. Н. И. Леонов. – М.: Изд-во Московского психол. – соц. ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2009. – 525, [2] с.: ил.; 21 см. – (Серия «Библиотека студента»). – ISBN 978-5-9770-0219-6 (МПСИ), 978-5-89395-874-4 (МОДЭК).

11. Лебедева Н. М. Культура как фактор общественного прогресса [Текст] / Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко; Гос. ун-т – Высш. шк. экономики. – М.: Юстицинформ, 2009. – 406, [1] с.: ил., табл.; 21 см. – ISBN 978-5-7205-1009–1.

12. Лебедева Н. М. Межкультурный диалог в школе. Кн. 1. Теория и методология [Текст]: Научное издание / Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, О. В. Лунева – Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Изд-во РУДН, 2004 (Тип. ИПК РУДН). – 195 с. – 20 см. – ISBN 5-209-02326-5 (в обл.).

13. Лебедева Н. М. Межкультурный диалог в школе. Кн. 2. Программа тренинга [Текст] / Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, О. В. Лунева – Рос. акад. наук. Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Изд-во РУДН, 2004 (Тип. ИПК РУДН). – 300 с. – 20 см. – ISBN 5-209–02331-1 (в обл.).

14. Лебедева Н. М. Этническая и кросс-культурная психология [Текст]: учебник для высших учебных заведений / Н. М. Лебедева. – М.: МАКС Пресс, 2011. – 423 с.: ил., табл.; 21 см. – ISBN 978-5-317-03770-3 (в пер.).

15. Основной элемент. Эмоции. [Видео, Интернет] // Передача «Основной элемент» на канале «Россия 2». – 2013. – режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=YtUmYcS20T0

16. Практическая психология образования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 031000 «Педагогика и психология» / [И. В. Дубровина и др.]; под ред. И. В. Дубровиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. [и др.]: Питер, 2004 (ОАО Техническая кн.). – 588 с.; 21 см. – (Учебное пособие / Изд. программа 300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга). – ISBN 5–94723-870-5 (в пер.).

17. Психология и культура [Текст] / Под ред. Д. Мацумото; Науч. ред., пер. на рус. яз. А. С. Кармин. – М. [и др.]: Питер, 2003 (ГПП Печ. Двор). – 717 с.: ил.; 24 см. – (Серия «Мастера психологии»). – ISBN 5–94723-362–2 (в пер.).

18. Роджерс К. Гуманистическая психология: теория и практика [Текст]: избранные труды по психологии / К. Р. Роджерс; под ред., [авт. вступ. ст. и сост.] А. Н. Сухова; Российская акад. образования, Московский психолого-социальный ун-т. – Москва: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013. – 450 с.; 21 см. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 978-5-9770–0035-2 (МПСУ).

19. Румянцева Т. В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре [Текст]: учебное пособие / Т. В. Румянцева. – СПб.: Речь, 2006. – 166, [4] с.: ил., табл., факс.; 21 см. – ISBN 5-9268-0497-3.

20. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация [Текст]: учеб. пособие по дисциплине «Культурология» / А. П. Садохин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2004. – 286, [1] с.; 22 см. – ISBN 5–98281-036–3 («Альфа-М»).

21. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: практикум [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Т. Г. Стефаненко. – М.: Аспект пресс, 2006. – 208, [2] с.; 21 см. – ISBN 5-7567-0418-3.

22. Татарко А. Н. Методы этнической и кросс-культурной психологии [Текст]: учебно-методическое пособие / А. Н. Татарко, Н. М. Лебедева; Высш. шк. Экономики – нац. исслед. ун-т. – М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2011. – 238, [2] с.: табл.; 21 см. – ISBN 978-5-7598-0867-1.

23. Ткаченко Н. В. Психологическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся в контексте поликультурного образования [Текст] // Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, дополнительного и профессионального образования: материалы V Всероссийской научно-практической конференции (Улан-Уд э, Республика Бурятия, 5–7 ноября 2014 г.) / науч. ред. М. Г. Цыренова. – Улан-У д э: Издательство Бурятского госуниверситета, 2014. – 244 с. ISBN 978-5-9793-0690-2. – с. 133–135.

24. Триандис Г. К. Культура и социальное поведение [Текст]: учебное пособие / Гарри К. Триандис Иллинойский ун-т; [пер. с англ. В. А. Соснина]. – М.: Форум, 2007. – 384 с.: ил., табл.; 24 см. – ISBN 978-5-91134-107-7 (В пер.).

25. Формирование личности старшеклассника / [А. Д. Андреева, Н. И. Гуткина, И. В. Дубровина и др.]; Под ред. И. В. Дубровиной; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1989. – 169 с.: граф.; 22 см. – ISBN 5-7155-0028-1: 80 к.

26. Хакимов Э. Р. Этническая позиция личности и ее влияние на профессиональную деятельность педагога: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. – Казань, 2000. – 159 с.

27. Хухлаева О. В. Поликультурное образование [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев; Московский гор. психолого-пед. ун-т. – Москва: Юрайт, 2014. – 282, [1] с.: ил., табл.; 22 см. – (Бакалавр. Углубленный курс). – ISBN 978-5-9916-3119-8.

28. Хухлаева О. В. Работа психолога в многонациональной школе [Текст]: [учебное пособие] / О. В. Хухлаева, М. Ю. Чибисова. – Москва: ФОРУМ, 2011. – 175 с.: табл.; 20 см. – ISBN 978-5-91134-537–2.

29. Хухлаева О. В. Этнопедагогика [Текст]: учебник и практикум: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова; Московский гор. психолого-педагогический ун-т. – М.: Юрайт, 2014. – 332, [1] с.; 21 см. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-3193-8.

30. Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий [Текст] / Ш. Шварц // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – Т. 5, № 2. – С. 37–67. – ISSN: 1813–8691.

31. Шварц Ш. Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей: применение в России [Текст] / Ш. Шварц, Т. П. Бутенко, Д. С. Седова, А. С. Липатова // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2012. – Т. 9, № 2. – С. 43–70. – ISSN: 1813–8691.

32. Эриксон М. Стратегия психотерапии [Текст] = Strategy of the Psychotherapy: Избр. работы / Милтон Эриксон; [Авторизов. пер. с англ. и ред. Шлионский Л. М.]. – СПб.: Речь, 2002. – 542, [1] с.; 20 см. – (Мастерская психологии и психотерапии). – ISBN 5-9268-0086-2.

33. Bennett M. A developmental approach to training for intercultural sensitivity [Text] // International Journal of Intercultural Relations – Volume 10, Issue 2. – 1986. – Р. 179–196.

34. Berry J. H. Human ecology and cognitive style: comparative studies in cultural and psychological adaptation [Text] / J. H. Berry – [Beverly Hills]: Sage Publications; New York: Distributed by Halsted Press – 1976. – xii + 242 p. – ISBN 0-470-15103-X.

35. Cooley C. H. Human Nature and the Social Order [Text] / Cooley, Charles H. – New York: Scribner’s, 1902. – Р. 152, 183–184.

36. Hofstede G. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values [Text] / Hofstede Geert. – Beverly Hills CA: Sage Publications, 1980. – 475 p. – ISBN 0-8039-1444-X.

37. Hofstede G. J. Exploring culture: exercises, stories, and synthetic cultures [Text] / G. J. Hofstede, P. D. Pedersen, G. H. Hofstede. – Intercultural Press, 2002. – 234 p. – ISBN 1–877864-90–0.

38. Inglehart R. Culture shift in advanced industrial society [Text] / Ronald Inglehart. – Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990. – xviii, 484 p.: ill.; 24 cm. – ISBN 0–691–07786-X.

39. Inglehart R. Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 societies [Text] / Ronald Inglehart. – Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1997. – 453 p.: ill.; – 25 cm. – ISBN 0–691–01181-8 hbk; 0–691–01180-X pbk.

40. Inglehart R. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values [Text] / R. Inglehart, W. Baker // American Sociological Review. – 2000. – V. 65. – Р. 19–51. – ISSN 0003–1224.

41. Inglehart R. The silent revolution: changing values and political styles among Western publics [Text] / Ronald Inglehart – Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1977. – xii, 482 p.: ill.; 25 cm. – ISBN 0-691-07585-9.

42. Кuhn М. An empirical investigation of self-attitudes [Text] / М. Кuhn, T. McPartland // American Sociological Review. – 1954. – Vol. 19, № 1. – Р. 68–76.

43. Leung K. Social axioms: The search for universal dimensions of general beliefs about how the world functions [Text] / K. Leung, M. H. Bond, S. R. De Carrasquel, C. Muñ oz, M. Herná ndez, F. Murakami, S. Yamaguchi, et al. // Journal of Cross-Cultural Psychology. – 2002. – Vol. 33, No. 3. – Р. 286–302. – ISSN 0022–0221.

44. Schwartz S. H. A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work [Text] / S. H. Schwartz // Applied Psychology: An International Review. – 1999. – Vol. 48, Issue 1. – Р. 23–47. – ISSN 0269–994X.

45. Schwartz S. H. Les valeurs de base de la personne: Théorie, mesures et applications [Basic human values: Theory, measurement, and applications] [Text] // Revue Française de Sociologie. – 2006. – Vol. 47. – Р. 249–288. – ISSN 0035–2969.

46. Schwartz S. H. Toward a universal psychological structure of human values [Text] / S. H. Schwartz, W. Bilsky // Journal of Personality and Social Psychology. –

1987. – Vol. 53 (3). – Р. 550–562. – ISSN 0022–3514.

47. Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries [Text] / S. H. Schwartz // Advances in experimental social psychology / M. Zanna (ed.). – New York: Academic Press, 1992. – Vol. 25. – Р. 1–65. – ISBN 978-0-12-015225-4.

48. Tajfel H. The social identity theory of intergroup behavior [Text] / Henri Tajfel, John C. Turner // Psychology of Intergroup Relations / S. Worchel, W. G. Austin (Eds.) – Chicago, IL: Nelson-Hall. – 1986. – Р. 7–24. – ISBN 0-8304-1075-9.

49. Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism [Text] / M. Weber // NY: Scribner, 1958. – 292 p.

50. Williams R. M. Jr. The concept of values [Text] / R. M. Jr. Williams // International encyclopedia of the social sciences / E. Sills (Ed.) – Vol. 16. – New York: Macmillan, 1968. – Р. 283–287.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Развитие культурной чувствительности в рамках программы формирования межкультурной компетентности у учащихся «Международной школы завтрашнего дня» г. Москвы.

Данная программа разработана студентом бакалавриата Анастасией Бродской в рамках дипломной работы, посвященной изучению аспектов развития культурной чувствительности учащихся в контексте поликультурного образования.

Данная программа являлась контрольной по отношению к экспериментальной программе, представленной во втором параграфе настоящей монографии.

Кросс-культурная компетентность – это знание жизненных привычек, нравов, обычаев, установок различных социумов, формирующих индивидуальные и групповые установки; индивидуальных мотиваций, форм поведения, невербальных компонентов (жесты, мимика), национально-культурных традиций, системы ценностей.

В ходе авторского тренинга участникам предлагался ряд практических заданий, способствующих достижению межкультурной компетентности.

Оптимальная группа 15–20 чел.

Программа межкультурного тренинга состоит из трех частей.

Теоретическая часть программы предполагает осознание и понимание личностью специфических, культурных универсалий, проявляющихся в традициях, ритуалах, обычаях и специфике деловых коммуникаций.

Практическая часть программы состоит в развитии этнокультурной сензитивности, повышении межкультурной компетентности в ситуациях межкультурного взаимодействия, формировании стратегии управления и преодоления негативных этнических установок, отработке и закреплении навыков, необходимых для успешного сотрудничества в условиях удаленных коммуникаций.

Дискуссионная часть тренинга направлена на актуализацию опыта сотрудничества и поиск путей его улучшения, в результате этого происходит осознание влияния этнических установок, стереотипов, предубеждений как препятствующих эффективному общению и получению нового позитивного опыта взаимодействия, взаимопонимания, построения сплоченной команды.

Цели тренинга:

1. Повысить осведомленность о культуре, традициях и обычаях стран.

2. Развить взаимопонимание, толерантность и межкультурную компетентность в общении со сверстниками.

3. Сформировать позитивное отношение к установкам, ценностям, особенностям поведения представителей другой культуры.

4. Повысить эффективность и продуктивность делового взаимодействия.

Методы работы:

1. Мини-лекции.

2. Сторителлинг – рассказывание историй об истории, культуре, обычаях и традициях стран.

3. Рефлексия опыта и разбор кейсов межкультурного взаимодействия.

4. Ролевые игры и упражнения.

5. Дискуссии, обсуждения.