Как жили на Руси

Надежда Адамович, Наталья Серегина

Как жили на Руси

Серия «Наша страна Россия. Как жили на Руси»

Публикуется впервые

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Адамович Н., Серегина Н., текст, 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *Откуда мы знаем, как это было

Действительно – откуда?Наверное, скажете вы, из школьных учебников. Если захочется узнать побольше, можно поискать информацию в интернете – он все знает. Или, наконец, пойти в библиотеку и почитать умную историческую книгу.

Все верно: из учебников, книг и даже интернета мы получаем уже готовый рассказ об историческом событии. Например, о знаменитом Ледовом побоище 5 апреля 1242 года. Но откуда об этих событиях узнают те, кто пишет книги? Ответ – из исторических источников. Прежде всего это различные летописи, хроники, мемуары, то есть воспоминания очевидцев, и даже письма. Чтобы написать о событиях далекого прошлого хотя бы несколько строк, ученый должен исследовать кипу таких документов.

Еще очень много интересных материалов дают науки, тесно связанные с историей, – археология и этнография.

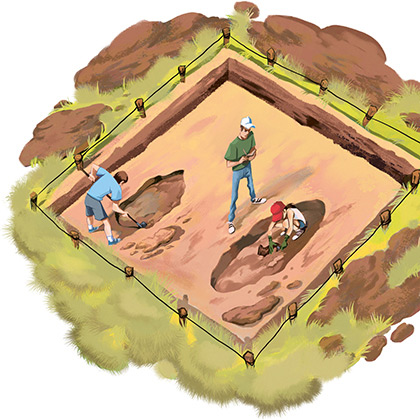

Вы наверняка знаете про чудо-археолога из фильмов – Индиану Джонса, который всю свою жизнь ищет и находит сокровища. Однако настоящий археолог ничем на него не похож – разве только пытливостью и настойчивостью. Скорее археолог напоминает знаменитого сыщика Шерлока Холмса, потому что тоже пытается по крупицам восстановить картину прошлого. Чтобы найти эти крупицы, археологам приходится проводить раскопки. Но как ученые узнают, где копать?

На местах древних и не очень поселений образуется культурный слой. В нем можно найти угольки и золу из печей, костров или пожаров, кусочки битой посуды, сломанные и потерянные украшения, орудия труда… Чем дольше жили люди на каком-то месте, тем толще, насыщеннее там культурный слой.

Культурный слой – слой земли со следами деятельности человека.

При раскопках этот слой снимают сантиметр за сантиметром лопатами и совками. Специалисты собирают, описывают и изучают даже самые маленькие вещицы: пуговки, косточки, черепки. Все это тоже позволяет восстановить картину жизни наших предков.

Понять значение многих находок помогает этнография. До недавнего времени народы России сохраняли обычаи и традиции, зародившиеся в глубокой древности, так что этнографы ездят в экспедиции в разные регионы и области, расспрашивают людей о местных обычаях и традициях и стараются зафиксировать каждую интересную деталь повседневной жизни в этих краях.

Этнография – наука, которая изучает культуру и быт разных народов.

Кроме того, сегодня мастера пользуются такими же инструментами и приспособлениями, какие мы находим при раскопках древних поселений. Это помогает ученым понять предназначение многих находок и сделать предположения о том, как жили наши предки в древние времена.

Глава 1. Эта древняя Древняя Русь

Истоки. Как Русь стала Русью

Жили давным-давно три брата: Чех, Лех и Рус. Тесно стало им на родных берегах Дуная, и ушли они со своими родами на новые земли, дали начало народам. Потомки Чеха стали зваться чехами, потомки Леха – поляками, ну а потомки Руса – русами или русичами.

Это, конечно, старинная легенда. Но есть и доказанный факт: польский, чешский и русский народы – родственники. Они славяне – или словене, как говорили в древности. Большинство исследователей склоняются к мысли, что первоначально это название означало «владеющие словом», «умеющие говорить». У других народов они были известны под другими именами: анты, венеды, склавены. Впрочем, возможно, так назывались просто отдельные славянские племена.

Самое первое упоминание славян относится к 6-му веку – а это действительно глубокая древность, 1500 лет назад. В те времена наши далекие предки жили на берегах Дуная, но постепенно, в 6–7-м веках, расселились по всей Центральной и Восточной Европе. Славяне в основном возделывали землю и разводили животных, однако при необходимости могли быть хорошими воинами.

Один историк, живший в те давние времена, так описывал воинов-словенов:

Вступая в битву, большинство из них идут на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде идут в сражение с врагами[1].

К 9-му веку просторы между Балтийским и Черным морями заселили двенадцать восточнославянских племен. Они все перечислены в древней русской летописи Повесть временных лет, и среди них выделялся воинственный народ, который в письменных документах зовется «рось» или «русь». Ученые до сих пор не могут сказать точно, что это были за люди – славяне или народ, родственный викингам. Но именно благодаря русам страна, где они поселились, получила имя Русь.

Впрочем, где-то эти земли называли по-другому: Рутения или Русия. В 10-м веке, или примерно 1100 лет тому назад, в Византии древнерусское государство от Новгорода до Киева было известно как Росия (Rosia) – почти как сейчас, только с одной «с». Однако на самой Руси это название не могло прижиться долго. В 16-м веке, при Иване Грозном, страну называли Российским царством, и только в 17–18-м веках, при Петре Первом, окончательно закрепилось привычное название: Россия.

Летопись – это книга, в которой монахи-летописцы описывали важные события, происходившие в их княжестве, и обязательно указывали год. Летописи – наш главный источник информации об истории Руси.

Самый древний летописный свод называется Повесть временных лет. Его составил монах-летописец Нестор примерно в 1110 году. В этой летописи приводится множество сказаний и преданий об исторических лицах и событиях.

Нерусская Русь

С самого своего возникновения государство Русь было многонациональным. Славяне пришли на земли, занятые другими народами, и с одними смешались, а других вытеснили, поэтому от них остались только воспоминания. Что же это были за народы?

ЧудьСкорее всего, чудь из русских летописей – это на самом деле народы финно-угорской языковой группы. Это самые разные неславянские племена, которые говорили на языке, родственном современным финскому и венгерскому (в старину венгров называли уграми).

Согласно сказкам и преданиям, это был народ волшебников и колдунов. Не желая подчиняться русским князьям, люди говорили, что чудь ушла под землю, где построила города и дороги и живет до сих пор. Иногда в особо тихую погоду можно услышать, как звонят колокола в подземных храмах и поют странные песни чудские девушки на праздниках.

Память о чудных людях сохранилась и в географических названиях, рассыпанных по всей Руси. Есть Чудское озеро в Псковской области, озеро Чудино в Рязанской. Название Чудь носят две деревни в Ивановской и в Нижегородской областях, а Чудиново – две деревни в Архангельской и Ленинградской областях.

Многочисленные вещи, которые находили в земле на месте древних поселений, русские считали чудскими, например украшения и оружие. Даже археологи до середины прошлого века называли предметы культуры местного населения просто чудскими древностями.

Самое сильное впечатление на людей производили странные предметы, которые издавна находили на реке Кама, возле Перми. Небольшие бляшки изображали человека, животных и фантастических существ – полулюдей с лосиными головами, ящеров и птиц с человеческим лицом на груди.

Как и чудь, эти люди принадлежали к финно-угорским народам. Меряне жили на землях в центральной части России и занимались земледелием. Ученые считают, что мерянские слова сохранились в названиях русских городов: Суздаль и Плёс, Углич и Галич, Кострома и Волга и, наконец, Москва.

Меря поклонялись камням, и знаменитый Синий камень на Плещеевом озере в Ярославской области – как раз мерянское святилище. А еще этот народ почитал медведей. Медведь изображен даже на современном гербе Ярославля, а этот город находится в самом центре мерянской земли.

МуромаГлавным городом племени мурома был город Муром – тот самый, что существует и в наши дни. Как и их соседи, этот народ отличался воинственным нравом: в мужских захоронениях археологи находят много оружия. А женщины этого племени носили уникальный головной убор со жгутом из конского волоса, обмотанного латунной проволокой. Подобных уборов не находили ни у каких народов того времени.

Сейчас в русском языке известна Мещера – это заболоченный край на левом берегу Оки. А вот народ, родственный мере и муроме, назывался мещера, и жил он в основном на территории современных Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей. До 17-го века это был народ воинов: оружие археологи находят даже в женских могилах. Можно предположить, что знаменитые поляницы происходили как раз из этого племени.

Поляницы – женщины-воины, богатырки из русских былин и сказов.

ГолядьВ верховьях Оки и на территории современных Смоленской, Московской и Калужской областей проживал неславянский народ, родственный нынешним литовцам и латышам, – голядь. Впрочем, голядью их называли соседи-славяне, сами же они называли себя галиндами.

Долгое время галинды не строили избы из бревен, не расчищали лес под поля. Сельским хозяйством они занимались без вырубок и вспашки: просто раскидывали семена на поляне, а при сборе урожая срезали колосья серпами.

Голядские мужчины были хорошими кузнецами и воинами. Если верить русским летописям, они охотно нанимались служить в дружины русских князей.

Страна городов

Древние скандинавы, то есть викинги, называли Русь Гардарикой, что означает «страна городов». Название неслучайное: в первой половине 11-го века на Руси уже было 42 крупных города.

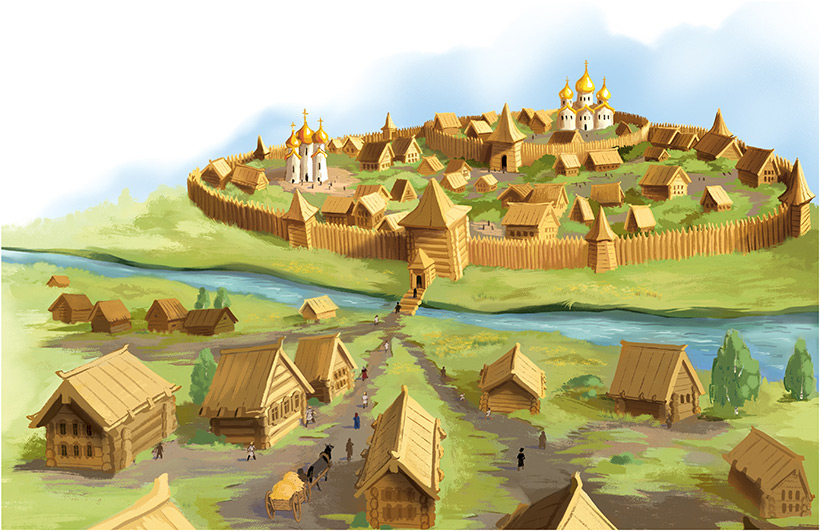

В наши дни город – это большой населенный пункт с домами, заводами и торговыми центрами. А древнерусский град – любое, даже самое маленькое, поселение с оградой, то есть с укреплением для защиты от врагов.

Часто укрепления были просты. Выбирали обрывистый мыс, который образовался из-за слияния двух оврагов. С внешней стороны между оврагами выкапывали ров, делали земляную насыпь – вал, а на нем воздвигали дополнительные укрепления: тын или городни. Скорее всего, по периметру мыса овраги тоже укрепляли тыном или срубовыми стенами.

Такие небольшие крепости назывались на Руси городками, в Западной Европе им соответствовали замки. Со временем вокруг городка-замка селились люди, и он становился центром большого города. Укрепленный центр назывался детинцем, а с 14-го века – кремлем. В детинце-кремле располагались резиденция князя, боярские дворы, княжеская дружина.

Тын – частокол, ограда из вертикально поставленных бревен.

Городни – избы, которые стоят так близко друг к другу, что их срубы образуют одну сплошную стену.

За кремлем находились один-два окольных города, которые тоже были укреплены, и неукрепленные посады. В окольных городах жили знатные и богатые горожане и купцы, а на посадах селился мастеровой люд.

Наиболее древние города Руси перечислены в уже знакомой нам Повести временных лет: Ладога, Изборск, Белоозеро, Новгород, Ростов, Муром, Полоцк, Киев.

Самой первой столицей Древней Руси считают Ладогу. Именно сюда в 862 году прибыл со своей дружиной Рюрик, когда славяне пригласили его княжить над ними.

Но все-таки большинство людей жили в сельской местности. До наших дней сохранились названия таких поселений: деревня, село, хутор. Чем же они отличались друг от друга в древности?

Хутор – это земля с одним построенным на ней домом.

Деревня – неукрепленное поселение, домов там может быть и два, и несколько сотен.

Село – то же самое, что деревня, только там есть церковь, а в деревне – нет.

Чтобы познакомиться с древним русским городом, нам нужно совершить путешествие в Рязанскую область. Там на высоком правом берегу Оки, напротив города Спасска, расположилось городище Старая Рязань – остатки древней столицы Рязанского княжества. Сейчас это громадный пустырь, окруженный крутыми оврагами и земляными валами.

Городище – место древнего города. От древних оборонительных сооружений сохранились валы, рвы. Так археологи и понимают, что здесь когда-то было укрепленное поселение – город.

В древности валы были значительно длиннее, чем сейчас, и шли даже по обрыву над рекой, однако со временем сильно оплыли. Сохранившиеся остатки насыпей возвышаются на 9 метров – примерно как трехэтажный дом. У основания они очень толстые, а кверху сильно сужаются. Ров уходит в глубину на 8 метров, а его берега разделяют целых 20 метров. Когда-то давно на вершине вала стояли деревянные стены и башни, так что город был почти неприступен.

В городе располагались три каменных храма, а еще княжеский дворец, усадьбы бояр и знатных дружинников.

Впервые Рязань упоминается в летописи в 1096 году, а к 12-му веку в городе уже жили 8 тысяч человек, почти как в крупных европейских городах того времени!

Зимой 1237 года монголо-татарские войска под предводительством хана Батыя осадили Рязань. Пять дней они штурмовали казавшиеся неприступными стены и 21 декабря ворвались в город. Рязань была разграблена и сожжена дотла, а ее жители убиты.

Судя по всему, после этого разгрома Рязань уже не восстанавливали. В 18-м веке такое название получила новая столица губернии – Переяславль-Рязанский, а древняя столица осталась в истории как Старая Рязань.

С момента гибели территория древнего городища полностью не застраивалась. Благодаря этому археологи могут, как на машине времени, переместиться в прошлое и своими глазами увидеть, как были устроены жизнь и быт древнерусского города 12–13-го веков.

В 19-м веке при земляных работах там обнаружились великокняжеские бармы – символ княжеской власти в виде своеобразного воротника или ожерелья. Тогда же начались раскопки, которые продолжаются до сих пор. Археологи успели сделать множество интереснейших открытий, но изучили пока лишь очень небольшую часть городища.

От смерда до князя

Древняя Русь не знала равенства: у разных людей положение в обществе было разным. Прежде всего, они разделялись на свободных и зависимых, то есть рабов.

Свободные люди могли принадлежать к одному из трех основных сословий.

1. Те, кто воюет, – знать.

2. Те, кто молится, – духовенство.

3. Те, кто работает, – крестьяне и ремесленники.

Во главе отдельного города или государства (княжества) стоял князь. Поддерживать порядок в княжестве и защищаться от врагов ему помогала дружина – хорошо вооруженные профессиональные воины.

Дружина делилась на две части: старшую и младшую. В старшей были бояре, занимавшие в древнерусском обществе особенно почетное положение. Они командовали войсками в походах, руководили уездами от имени князя, вершили суд и выполняли другие ответственные поручения. За верную службу бояре получали в награду земельные угодья вместе с живущими на них крестьянами.

В младшую дружину входили отроки, гриди и дети боярские – профессиональные воины, которые нанимались к князю. Причем они необязательно были русскими: в дружинах хватало скандинавов-викингов, степняков, греков, половцев и представителей других народов.

Уезд в Древней Руси – это город с прилегающими к нему селами и деревнями. В уездном городе жили представители княжеской власти, которые управляли народом.

Отроки – младшие дружинники, только начинавшие службу.

Гриди – ближние воины-дружинники, телохранители князя.

Дети боярские – старшие дружинники.

До принятия христианства духовенство на Руси представляли жрецы языческих богов: Перуна, Велеса, Хороса. Жрецы приносили жертвы богам, устраивали моления.

Однако после Крещения в 988 году на Руси распространилось православие. Языческие святилища стали разрушать, а старую веру объявили лживой и неправильной.

Свободные простолюдины сеяли хлеб, занимались ремеслами, торговали, но в военное время обязаны были служить в ополчении – каждый со своим оружием. А такая необходимость возникала очень часто, потому что нападали не только враги «иных языков», но и свои же русские, из других княжеств.

Мы привыкли, что в прошлом людей, занятых в сельском хозяйстве, называли крестьянами, но этот термин распространился лишь в 14-м веке. В Древней же Руси на земле трудились смерды. Впрочем, в современном мире это слово воспринимается как оскорбление.

И знать, и свободные люди должны были жить по правде. Сейчас это можно понять как жить честно, не обманывая. И это правильно. Но в древности жить по правде означало жить по закону. Недаром первый русский сборник законов, составленный в 1016 году Ярославом Мудрым, назывался Русская Правда.

За разные преступления в Русской Правде предусматривались наказания. Виновного обязывали платить штрафы, его хозяйство отбирали, вместе с семьей его могли продать в рабство. За убийства были самые высокие штрафы – они назывались словом «вира».

В особых случаях назначался Божий суд, где истец и ответчик проходили испытание. Испытания были жестокие, но считалось, что невиновный (правый) не пострадает. Иногда человека погружали в речку или озеро, а через некоторое время вытаскивали и проверяли, жив ли он. Если да – это значило, что Бог на его стороне и он невиновен.

А бывало, устраивались судебные поединки. Люди верили, что Бог поможет правому одержать победу над лжецом и преступником. Если человек из-за болезни не мог сам сражаться, он выставлял вместо себя поединщика. Женщины участвовали в судебных поединках наравне с мужчинами.

Это все касалось только свободных, но ведь были на Руси еще и рабы. Здесь их называли холопами. В холопство попадали пленные, захваченные во время войн, разорившиеся свободные люди и отданные в кабалу преступники. Холопы полностью зависели от своего господина. Хозяин мог продать холопа или обменять на что-нибудь нужное в хозяйстве. За убийство холопа взимался самый маленький штраф – столько же, сколько за случайное убийство лошади или коровы.

Глава 2. Русь избяная

Без топора не строится изба

Дом – одна из самых важных вещей в жизни каждого человека. Давайте посмотрим, в каких домах жили на Руси, как их строили и как они выглядели снаружи и внутри.

Люди научились возводить укрытия от непогоды, холода, от диких зверей, наконец, еще в глубокой древности. Археологи находят остатки жилищ в поселениях времен ледникового периода – около 30 тысяч лет назад. Тогда для строительства жилищ использовали кости и бивни мамонта, оленьи рога.

Прошли века, гигантские животные вымерли, климат изменился, и людям пришлось искать новые материалы для строительства жилищ. Где-то это были камни, где-то – глина. На Руси дома всегда строили из дерева, причем предпочтение отдавали хвойным породам: елке, сосне.

Заготовка деревьев была непростым делом, ее сопровождали обряды. Для стройки годились не все деревья – например, запрещалось срубать те, что растут на кладбищах или на перекрестье дорог. Заниматься заготовкой разрешалось только в определенное время: в одних местах наиболее благоприятным для этого периодом считали начало весны, в других – суровый декабрь.

Крестьяне всегда строили для себя избы сами, но уже в 11-м веке появились особые ремесленники – плотники, или древоделы, которые нанимались строить дома для других. Конечно, к ним обращались прежде всего богатые горожане.

Слово «плотник» произошло от древнерусского «плотъ», что означает «ограда», «плетень».

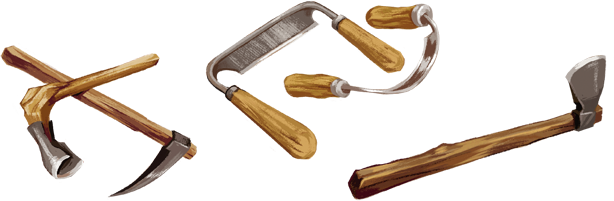

Какими же инструментами пользовались древние плотники? Собственно, почти такими же, как и современные мастера. Главным плотницким орудием был топор: не зря в прошлом таких ремесленников называли еще топорниками. В руках русского человека он творил чудеса. Им можно было срубить дерево, построить избу, украсить ее затейливой резьбой, сработать доски, даже вытесать ложку. Ну а если случится – и на врага с ним выйти.

Использовали плотники и тесло – инструмент, похожий на топор, только с поперечным лезвием. Его название говорит само за себя: им обтесывали заготовку, то есть стесывали с нее щепочки, чтобы поверхность стала ровной. Еще при строительстве было не обойтись без наструга – ножа с ручками на концах. Он помогал сдирать кору с бревен.

А как же пилы, спросите вы. Ведь пилой заготавливать деревья гораздо удобнее, чем топором. Или на Руси про них не знали? Конечно знали, по крайней мере с 10-го века. Однако в строительном деле их не использовали. Дело в том, что спиленное дерево чаще гниет, чем срубленное, да и тесаные доски русские мастера считали более прочными, чем распиленные. Лишь в начале 18-го века Петр Первый издал указ, чтобы мастера в заготовке леса и строительстве использовали пилы – на европейский манер.

Как построить дом

Итак, что нужно для постройки, мы узнали, а теперь представим, что перед нами готовый дом. Как же он выглядит?

В 10-м веке писали, что «зиму славяне проводят в ямах и подземных хижинах»[2], и «подземная хижина» здесь, несомненно, означает землянку. Это самый древний вид славянского жилища.

Сооружалась землянка так. Сначала выкапывали квадратную или прямоугольную яму глубиной больше полутора метров. Ее стены укрепляли деревом, обмазывали глиной. В середине, как правило, устраивали место для очага – открытую площадку, обложенную камнями или глиной для пущей безопасности. На этой площадке разжигали открытый огонь, а дым от него выходил наружу через отверстие в крыше. Через это же отверстие или через дверь в жилище проникал свет, потому что окон в землянке не было. Поверх деревянной крыши укладывали слой бересты, а затем солому либо дерн.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.