Портреты и встречи

Для меня было счастьем слушать лекции Татьяны Евгеньевны Добротворской – бесценные в клиническом аспекте, академически глубокие, педагогически доступные, и общаться с ней, и гордиться таким учителем и другом – об этом я могу говорить смело. Помню, как Татьяна Евгеньевна волновалась за меня и как радовалась, когда в 1992 году мне присвоили высшую врачебную категорию по кардиологии. К этому времени я уже заведовала кардиологическим отделением Ногинской центральной районной больницы. Тогда же комиссия, принимавшая у меня экзамен, причём очень серьёзный, рекомендовала мою кандидатуру на должность внештатного главного кардиолога и терапевта Ногинского района В ту пору муниципальное здравоохранение переживало трудные времена и фактически было брошено на самовыживание, но, вопреки всему, кардиологическая служба в Ногинском районе, и в частности неотложная кардиология, развивалась.

Под руководством главного врача Центральной районной больницы А.А. Лившица продолжали совершенствоваться два профильных кардиологических отделения, вновь созданное кардиореанимационное отделение.

Желая поддержать меня, новоиспечённого главного специалиста, Татьяна Евгеньевна вместе с мужем Николаем Алексеевичем Мазуром – известным в нашей стране и за рубежом кардиологом, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой кардиологии Института усовершенствования врачей, заслуженным деятелем науки и лауреатом Государственной премии, провели в нашем городе безвозмездно курсы по неотложной кардиологии. Это было большим событием для ногинских врачей, за которым последовали многочисленные научные конференции, лекции столичных специалистов, в том числе и медицинских светил Николай Алексеевич Мазур прочитал в Ногинске несколько лекций по аритмологии, Михаил Ионович Кеч- кер (сейчас он живёт в США) – по ЭКГ-диагностике и сделал презентацию своего руководства по ЭКГ, вручив его каждому врачу с дарственной надписью.

Сама Татьяна Евгеньевна несколько раз приезжала с лекциями по актуальным проблемам кардиологии. В Ногинске выступали с лекциями ЛА Го рячкина – главный аллерголог России, известные нефрологи и другие специалисты. Так Т.Е. Добротворская и НА Мазур «образовывали» практических врачей нашего города и района. И впоследствии, когда Татьяны Евгеньевны не не стало, сотрудники её кафедры – доценты Людмила Георгиевна Асеева, Татьяна Никоновна Герчикова, Валентина Петровна Кузнецова, а потом и непосредственно её ученики, те, кто стал под её руководством кандидатами наук Игорь Аркадьевич Либов, Анна Вячеславовна Тимофеева, Екатерина Константиновна Супрун, – многократно приезжали в Ногинск и проводили в нашем районе курсы повышения квалификации для терапевтов, кардиологов. Уровень обучения был очень высок Для наших врачей это была хорошая школа формирования клинического мышления. Получился своего рода филиал Института усовершенствования врачей в Ногинске.

Коллеги. Слева направо: доктор медицинских наук А. А. Лившиц, профессор А.А. Кириченко, врач Н. Лебедева, зав. кардиологическим отделением Глуховской больницы Н.Л. Мацуева, профессор Н.А. Мазур. 1996

И так во всём. Добротворская старалась помогать, и не только мне Она была доступна и проста в общении с людьми. Я шутила: «Татьяна Евгеньевна, вы бюро добрых услуг».

Прошло много лет, но ногинские врачи, которые учились у Добротворской – Татьяна Александровна Кочеткова, Татьяна Викторовна Светайло и другие, – и сегодня с большой теплотой вспоминают Татьяну Евгеньевну и её лекции.

Профессор Добротворская с самоотверженностью занималась наукой. У неё всегда было много идей, она умела увлечь ими сотрудников, аспирантов, умела поставить проблему и решать её. Первоначальный скепсис некоторых сотрудников постепенно исчезал Кафедра, впервые за многие годы, стала активно заниматься научной работой, к которой были привлечены ассистенты. На кафедре появились аспиранты, соискатели, прошли защиты диссертаций – всё это были плоды труда профессора Т.Е. Добротворской. Татьяна Евгеньевна была автором многих научных статей, монографий по вопросам кардиологии. После себя она оставила многочисленных учеников, которые и сегодня исцеляют людей, используя её опыт и переданные ею знания.

Как только случалась возможность, Татьяна Евгеньевна приглашала меня участвовать в различных симпозиумах, научных конференциях, проводимых в Москве, Санкт- Петербурге и даже за рубежом. И всегда с большим уважением она представляла меня коллегам-профессорам: «Познакомьтесь, заведующая кардиологическим отделением из Ногинска, опытнейший врач-кардиолог, моя протеже…» В такие моменты я не знала, куда деться от смущения. Я была свидетелем многих её прекрасных выступлений, в том числе и в научных дискуссиях. Случалось, такая дискуссия велась на английском языке, и по окончании Татьяна Евгеньевна переводила её содержание. Татьяна Евгеньевна была всегда требовательна к себе, но и к другим, при всей мягкости характера, подходила с высокой меркой. Вспоминается случай: 1993 год, первый съезд «Кардиостим» по стимуляции и электрофизиологии сердца в Санкт- Петербурге. Антиаритмическую стратегию представляют учёные Франции, Германии, Польши и, конечно, России. Обсуждаются проблемы профилактики внезапной смерти, фатальных аритмий, роль комбинаций антиаритмических препаратов и тд. Среди выступающих – молодой российский учёный. Он выходит, достаёт из кармана листок с текстом доклада и начинает читать… Едва начался перерыв, возмущённая Татьяна Евгеньевна буквально подбегает к нему: «Молодой человек, как можно выступать по бумажке на международном форуме?! В конце концов, можно выучить на память свой доклад! Но достать листок в клеточку и читать?!.. Надо уважать и себя, и аудиторию. Никогда больше такого не допускайте!» Думаю, это был урок.

Ещё один красноречивый штрих. Будучи в длительной командировке в Корее – там Татьяна Евгеньевна читала курс лекций для врачей и преподавателей медицинского института – она заметила, что слушателям нравится, когда их называют по имени. И Татьяна Евгеньевна выучила наизусть 30 сложных корейских имён и так, по имени, обращалась к каждому, чтобы сделать им приятное. Таково было её отношение к аудитории и вообще к людям.

Интеллигентность, деликатность, скромность – это у Добротворской было врождённое Оба её деда, по отцу и по матери, – профессора медицины с дворянскими корнями, дружили семьями – так и познакомились её родители. Татьяна Евгеньевна коренная москвичка. Школу она окончила с золотой медалью, 1-й Московский мединститут – с отличием.

Человек довольно закрытый, при всей её коммуникабельности, она мало рассказывала о семье, о достижениях детей. Между тем их с Николаем Алексеевичем дочь, Наташа Мазур, в возрасте 20 лет уже преподавала русский язык итальянцам в Неаполитанском университете и делала там большие успехи. Сейчас Наталья Николаевна Мазур – ведущий профессор Международного Европейского Университета мировой культуры в Санкт-Петербурге, автор многих научных трудов по филологии, организатор международных симпозиумов и съездов филологов. Сын, Алексей Николаевич Мазур, – доктор медицины в Германии, а недавно получил второе высшее образование по специальности «архитектура». Нет, не разлюбил медицину – просто решил построить дом и не быть в этом деле дилетантом В домашней обстановке Татьяна Евгеньевна была радушной хозяйкой, любила угощать, накормить Конечно же, дом и семья были для неё святы. Стилем её жизни и в быту, и в профессии был вечный труд.

Последние годы Татьяна Евгеньевна боролась с тяжёлой болезнью. Она не давала себе поблажек, у неё не было больничных листов, каких-либо иных перерывов в работе. Бог был к ней благосклонен хотя бы в том, что она не испытывала болей. Но она в полной мере осознавала неизлечимость недуга и свой прогноз. Умение с достоинством переносить трагедию неминуемого скорого рода из жизни – это тоже было её стилем Она спешила Иногда говорила: «Успеть бы защитить аспирантов…» Татьяна Евгеньевна никого не обременяла своим страданием, не позволяла жалеть себя и в то же время каждый признак внимания к себе ценила. Поражало её видимое спокойствие и нежелание обсуждать своё состояние и будущее. Она продолжала читать лекции, писать статьи, заниматься наукой. Но она таяла на глазах. Однажды во время лекции она потеряла сознание, и это была точка невозврата.

Т.Е. Добротворская с мужем НА. Мазуром

Её тогда положили в Боткинскую больницу для проведения лучевой терапии. В один из дней пришедшие её навестить аспиранты сообщили, что лекция по кардиомиопатии отменена. Татьяна Евгеньевна расстроилась и сказала, что этого нельзя допустить. Обязательность при всех обстоятельствах всегда отличала профессора Добротворскую. И она всё-таки прочла свою последнюю в жизни лекцию, и как всегда блестяще – об этом часто вспоминает врач из Ногинска Т.В. Светайло, в то время курсант кафедры. Татьяна Евгеньевна читала сидя, тихим голосом Кардиомиопатии – одна из её любимых тем…

Профессор Добротворская уходила достойно и мужественно. Болезнь сразила её в самом расцвете активной творческой и научной жизни. К сожалению, незаметным для медицинской прессы прошло известие о безвременной кончине талантливого учёного, врача и педагога, случившейся 7 мая 1997 года.

Похоронили Татьяну Евгеньевну на Хованском кладбище. На панихиде в траурном зале Боткинской больницы были близкие, коллеги, видные учёные, ректор академии. Говорили замечательные слова, подчёркивали её эрудицию, трудолюбие, интеллигентность, скромность, сочетание отзывчивости, душевности с высоким профессионализмом, что и привлекало к ней людей.

Деликатная, обаятельная, порядочная, мягкая и требовательная, добрая и ответственная, человек большой притягательной силы… Вот такая, простая и необычайно высокая душа. Такой её знала я, знали её ученики, коллеги, друзья. У меня было большое желание отдать дань памяти этому Человеку.

Дружба с Татьяной Евгеньевной Добротворской была для меня большим счастьем и радостью. Она мой светлый учитель. Я и сейчас в житейской или в трудной профессиональной ситуации задаю себе вопрос: как бы поступила Татьяна Евгеньевна? И порой нахожу ответы в конспектах её лекций и научных трудах.

Пока жива, я буду благодарить судьбу за встречу с Татьяной Евгеньевной Добротворской.

* * *Профессору Т.Е. Добротворской,

другу и учителю

Не потускнеет образ ваш с годами,Как драгоценного алмаза грань,Не оскудеет всё завещанное вами,И время не сотрёт, воздастся дань!Дань вашему горению в науке,Дань вашему умению учить,А как легко в беде нам простирали рукиИ сердце сердцем вы могли лечить.Святому делу жизни вашей краткой,В учениках своих оставив след,Отдали вы себя, всю без остатка,В искусстве врачеванья проливая свет.Не потускнеет образ ваш прекрасный!Скромный человек богемы

Поделиться воспоминаниями о Евгении Николаевиче Глазкове[1] мне позволяет степень наших особых отношений, дружбы, длившейся годы. Мы были соседями, наши квартиры располагались на одной лестничной клетке. Сначала мы познакомились с женой Жени – Галиной Петровной: мне нужно было выбрать пианино для дочери, чтобы оно хорошо звучало; Галина Петровна, директор музыкальной школы, как никто разбиралась в инструментах Ну, а потом и началась наша дружба.

Соглашусь со словами Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Женя был человек радушный, доброжелательный. Он обладал ценным даром дружеского общения – был открыт людям, отзывчив. В наше время, когда люди изменились, стали закрытыми и чёрствость преобладает в умах и сердцах, особенно тепло вспоминается о Жене как о необычайно светлом человеке.

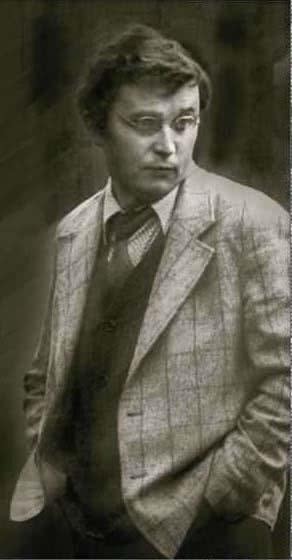

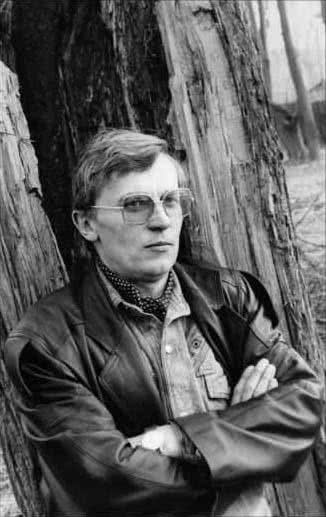

Евгений Николаевич Глазков (1946 –1998) – поэт, журналист, искусствовед.

Семья Глазковых была дружной. Они жили вчетвером мама Жени – Тамара Павловна, Женя с Галиной Петровной и их сын Максим Бросалась в глаза любовь Жени к семье. Тамара Павловна, милая, скромная, всегда как-то по-особенному, кротко улыбающаяся, безумно любила сына и внука. В своё время она была актрисой с амплуа травести, потом заведовала библиотекой, а когда мы познакомились, была уже на пенсии. Женя всегда беспокоился о её здоровье. Исключительно нежно относился Евгений Николаевич и к маме Галины Петровны – Клавдии Васильевне, которая приезжала навестить их из Куйбышева. Её приезд всегда был событием в семье Глазковых. Клавдия Васильевна, без преувеличения, боготворила Женю.

Евгений Николаевич и Галина Петровна были парой, которую связывали большая любовь и большая дружба, основанная на общности интересов, взглядов, пристрастий. Женя называл жену ласково – Галчонок, и никак по-другому. Сына Женя обожал и относился к нему с уважением, как ко взрослому человеку, никогда не повышал на него голос, да и Максим, насколько я помню, не давал повода для этого.

Женя не гнушался работы по дому и не делил её на мужскую и женскую. Он любил иногда что-то приготовить, и у него всегда получался деликатес Женя выискивал какой- нибудь старинный рецепт и, воплотив его в жизнь, приглашал нас отведать свой кулинарный шедевр. Потом мы подолгу сидели на кухне, говорили… 90-е годы. Перестройка Надвигались перемены. Общество разделилось, мы многого не понимали… Женя горячо говорил о грядущих реформах, о демократии, о том, что жизнь будет строиться по законам… Иногда мы переходили в комнату, где было фортепиано. Женя любил, когда Галина Петровна играла и пела романсы, особенно Вертинского. Женя читал стихи, мне тоже хотелось прочесть ему свои стихи – для меня было очень важно его мнение. Он всегда был готов что-то подсказать, посоветовать, вселить уверенность; его замечания были ценны для меня.

Женя питал слабость к книгам Любил ходить по книжным развалам, букинистическим магазинам. У него была манера читать с карандашом в руке. Вообще, он обладал хорошей памятью и поистине энциклопедическими знаниями. Наряду с врождённой интеллигентностью. В скромной квартире Глазковых была хорошая библиотека книги по искусству, философии, религии, томики стихов На первый взгляд казалось, что в комнате Жени царил невообразимый хаос. Стол был завален книгами, журналами, газетами, но Женя прекрасно ориентировался в этом кажущемся хаосе, у него была своя система сбора литературы и её систематизации. Компьютеры в ту пору ещё не вошли в повседневный быт, зато Женя виртуозно печатал на пишущей машинке.

Все знали о пристрастии Жени к живописи. Стены квартиры были увешаны картинами, картины стояли, прислонённые к стене – те, которые надо было остеклить, вставить в раму, – в основном это были подарки художников. Меня восхищало его уважительное отношение к художникам Со многими из них он дружил, посвящал им стихи, но главным, за что они ценили Женю, были его работа по составлению каталогов и его умение дать объективную оценку художественному произведению. Именно оценка Жени имела значение для автора.

В Жене было обаяние, которое встречается у людей искренних и сердечных. Он мог общаться с рабочим, учёным, строителем, с ребёнком и взрослым – ведь он был хорошим журналистом. В шутку я называла Женю человеком богемы; он любил форсить, и, кстати, на нём выглядело элегантно всё, что бы он ни надел Он любил красивые пиджаки, шарфы под шею. Выставки, театры, концерты – это была его стихия. И где бы Женя ни бывал, он везде покупал пластинки. Помню, как мы слушали Шаляпина у него дома, при этом Женя ещё и интересно рассказывал о судьбе артиста.

Ещё одна Женина черта мне очень импонировала – его любовь к собакам. У Глазковых всегда жили собаки, да не одна. Сначала Фрэй, чёрный красавец спаниель, потом появился персиковый афганец Перс А в нашей семье любимцем был далматинец Джерик. К собакам Женя относился, как к людям заботился, переживал, когда они болели, расчёсывал им шерсть, кормил, дрессировал… Он был с ними ласково-строг, и они любили его преданно. По вечерам мы выгуливали наших собак, уходили в лес, или в парк, или на Волхонку, и у нас было много времени для разговоров на разные темы. Женя был интересным собеседником Однажды он сказал: «Вот будет у нас в городе новая газета, предложу назвать её “Волхонка”». (И такая газета впоследствии появилась.) Женя был заядлый грибник, страстно любил лес… Он очень любил Богородский край, был его патриотом.

Женя много говорил о людях, которым выпала страшная доля сидеть или быть расстрелянными в ГУЛАГе. И одним из первых в нашем городе поднял эту тему на страницах газеты. Он никому не навязывал своего мнения, был терпим и снисходителен к людям И скромен. Мало кто знал, что Женя был сыном, а не однофамильцем известного русского поэта Николая Глазкова.

Может сложиться мнение, что я характеризую Евгения Глазкова как человека, лишённого недостатков. Но, я думаю, к таким людям, как Женя, нельзя подходить с обычными мерками…

Он озарял нас своим светом и внезапно, безвременно погас. Но этот свет, я уверена, остался в жизни людей, с которыми он дружил и работал. Этот свет остался в его поэзии, публицистике. И он не угаснет.

* * *Распорядились небеса –Друзья уходят…Непостижимость пустотыС уходом их.Тускнеет мир,Тускнеет жизньИ солнце нас обходит.Неповторимые, невосполнимые,Где вы теперь?* * *«Незаменимых нет», –Глаголет равнодушие с упорством,Пытаясь уникальность отменить.Но есть неповторимые!Особенные души.Как трепетную душуПовторить?Угасла поэта жизнь…

Смерть Пушкина: мифы, легенды, реальность

…Всё, что хотел сказать, он сказал в своих произведениях. Впрочем, всё ли? Он уносил с собой великую тайну…

…Ни одна женщина в истории русской литературы не была так нещадно оклеветана, как жена великого поэта…

… Ирина Григорьевна рассказала историю, поразившую меня. Это была усадьба под Вильнюсом, принадлежавшая Григорию Александровичу и Варваре Алексеевне Пушкиным…

… Роман, пришедший из глубины девятнадцатого века, пересёкший океан, не сгоревший в пожарах двух мировых войн, был написан дочерью А.С. Пушкина на немецком языке – для своих потомков, которые не говорили по-русски. Она хотела рассказать им о своей родине, об их предках…

Как случилось, что Санкт-Петербург – а в моём детстве Ленинград – оказался для меня дорогим местом на земле. Когда я вспоминаю детство, мысли переносят меня именно туда, в Санкт-Петербург, куда каждый год мы с бабушкой Анной Ильиничной уезжали на всё лето к её дочери и моей тётушке Аиде Петровне и дяде Виктору Евдокимовичу. Их дом располагался в Приморском районе города, на берегу Финского залива, в изумительном местечке Ольгино. Совсем недалеко протекала Чёрная речка – место дуэли А.С. Пушкина; на пригородной электричке, идущей в город, мы проезжали станцию Ланскую… Ну и конечно – квартира Пушкина на Мойке! О своём первом посещении её и о тогдашнем впечатлении помню, как будто это было вчера. Позже, в студенческие годы, для меня стало правилом приезжать в Санкт-Петербург. Это бывало как причащение в церкви, И во все мои приезды я по обыкновению спешила на Мойку и всегда волновалась так, как волнуются от встречи с кем-то или с чем-то очень дорогим. Здесь, в квартире, в кабинете Пушкина, так легко можно было представить себе поэта в живом общении с друзьями, с женщиной, которая одаривала его прекрасными мгновениями любви, вдохновляя на непревзойдённое творчество, с детьми. Меня завораживали тома книг из огромной личной библиотеки Пушкина, к которым он прикасался, которые читал, обогащая свой просвещённый ум и природную любознательность. И, наконец, с горечью в сердце, как будто всё случилось только что, я глядела на диван, на котором, среди своих книг, испытывая нечеловеческие страдания, великий Пушкин уходил из жизни…

А ещё Эрмитаж, Русский музей, Петродворец, пушкинский лицей… Приезды в Санкт-Петербург были моими университетами, обогащали внутренний мир.

Можно годами сидеть в архивах, работать с документами, можно узнать многое – и не узнать ничего, если не окунуться в психологическую достоверность эпохи, не ощутить всем своим существом реальность давно минувших дней, в которую погружают пушкинские места. Естественно, это не могло не оказать на меня воздействия, не усилить интерес ко всему, что было связано с жизнью и творчеством А.С. Пушкина.

Позже у меня как у врача появился профессиональный интерес к особенностям характера поэта, его личности, наследственности, наконец, к последним дням и часам его жизни, к его ране. Так по тупицам у меня стали собираться исторические факты и сведения, давшие начало моей пушкиниане.

Надеюсь и дальше продолжать начатое дело, хотя бы потому, что я получаю отклики на эти свои очерки и вижу: они не оставляют людей равнодушными. Конечно, многое известно и написано о жизни поэта, однако мне хочется снова и снова перелистывать страницы этой необычайно яркой и трагичной судьбы, находя для себя какие-то новые повороты «сюжетов», новые оттенки, объяснения, связующие нити характеров, событий, времён… И это именно моё видение проблем, мой взгляд. Моя пушкиниана.

Угасла поэта жизнь…

29 января (ст. ст.) 1837 года оборвалась жизнь Александра Сергеевича Пушкина Вряд ли в истории России есть событие, по трагизму восприятия равное безвременной смерти великого поэта. Интерес к творчеству и личности Пушкина огромен и неиссякаем по сей день.

История ранения и гибели Пушкина всегда глубоко интересовала людей. Его уход из жизни стал уравнением со многими неизвестными не только для современников поэта, но и для пушкиноведов нашего времени. Александр Сергеевич оставил нам две главные загадки своей гибели: Дрался ли он с истинным виновником своего унижения и в чём состояло унижение? Кто был автором и распространителем анонимного пасквиля, явившегося причиной бунта поэта и состоявшейся дуэли?

Эти вопросы пока не имеют ответа, но сегодня мы можем абсолютно точно ответить на другие, которые тоже волновали людей разных поколений: правильно ли лечили великого поэта? можно ли было спасти Пушкина?

Попробуем воссоздать события, которые случились без малого два века тому назад, в те роковые дни.

Портрет через столетья

Четвёртого ноября 1836 года Пушкин и некоторые его друзья получили по почте анонимное послание, в котором сообщалось об избрании «г-на Александра Пушкина коадъютором (заместителем) великого магистра ордена рогоносцев» с намёком на неверность жены поэта. Письмо было написано на французском языке, на дорогой почтовой бумаге. Пушкин незамедлительно посылает Дантесу-Геккерену вызов на дуэль.

Друзья убеждают поэта взять вызов обратно. Однако 25 января в расчёте на то, что Дантес будет вынужден сам вызвать его на дуэль, Пушкин пишет посланнику Геккерену, приёмному отцу Дантеса, крайне оскорбительное письмо…

Александр Сергеевич Пушкин. Худ. О. Кипренский. 1827

Сделаем тут небольшое отступление. Учитывая, что мы будем говорить о болезни поэта, уместно более подробно остановиться на некоторых этапах его жизни, на его наследственности, физическом развитии, особенностях характера и личности. Начнём с биографии, потому что именно она, как говорят, «самый точный портрет через столетья».

Александр Сергеевич Пушкин принадлежал к обществу, составлявшему цвет российского дворянства.

Он родился 26 мая (6 июня по новому стилю) 1799 года в Москве и был вторым ребёнком в семье отставного гвардии майора Сергея Львовича Пушкина и «красавицы-креолки» Надежды Осиповны, урождённой Ганнибал.

Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта. Худ. Ксавье де Местр. 1800-е

Сергей Львович Пушкин, отец поэта. Неизв. худ. 1810-е

В жилах Пушкина текла 1/8 эфиопской крови; мать и отец Пушкина были дальними родственниками. Семья Пушкиных входила в самые образованные московские круги. Отец имел прекрасную библиотеку, писал стихи и поэмы, слыл острословом В доме собирались поэты, музыканты, художники. Дети воспитывались с французскими гувернёрами, кроме них, воспитанием Пушкина занимались бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна.