Британец Карсакбай

Межлаук В. И.

«По востребованию Управления в Карсакпае, я привожу в следующем те условия, при удовлетворении которых, я согласен оставаться еще на год (т.е. с1-го июля 1930 года до 30-го июня 1931 года) в Байконуре на месте механика.

1. Ежемесячное снабжение продуктами по списку А без всякой очереди.

…3. Комбинат должен не позже 1-го августа давать мне отпуск в размере одного месяца для налаживания дела с австрийским посольством насчет паспортов.

…5. Привозка питьевой воды должна производиться до самой моей квартиры без обыкновенных скандалов с водовозами. Как ежедневный минимум, я должен получать 5 ведер.

6. …в) Ремонт квартиры необходим. Нужно белить, красить пол. Надо штукатурить прихожую и клозет, т.к. иначе через эти помещения прибегают ко мне тараканы из соседних квартир.

…д) Куча отбросов около моей квартиры должна быть устранена и перемещена.

7. …Все перечисленные под пунктом 6-м работы должны начинаться немедленно после заключения договора…

…Месячный оклад (считая с 1-го июля 1930 года) 450 рублей, 200 из них – золотые – их придется переводить в Австрию на мой счет в Австрийский национальный банк / / Остальные 250 руб. мне выплачиваются в Байконуре.

С требования перевода двухсот рублей золотые в Австрию из-за хозяйственной необходимости не могу уступать.

Если во время предусмотренного в договоре года… стоимость продуктов значительно повышается (напр. на 20% или выше) тогда эти 250 руб., которые выплачиваются в Байконуре автоматически должны повышаться на столько же процентов, на сколько удорожаются условия жизни…

8. После окончания договорного срока, то есть 30-го июня 1931 года комбинат обязан бесплатно и без задержки перевезти меня, семью с имуществом на автомобиле до Джусалов…»

Далее идут подробности технических условий Фашинга, который свое письмо заканчивает словами: «В другом случае я принужден немедленно готовиться к выезду». К сожалению, нам неизвестна дальнейшая судьба этого австрийского механика, но из этого письма мы видим предпосылки для возникновения ситуации, когда иностранные специалисты могли выдвигать условия, которые не предусмотрены для местных рабочих. Это обстоятельство объясняется их востребованностью на комбинате.

Кроме Фашинга на Карсакбайском комбинате работали и другие иностранцы, которые в свою очередь внесли большой вклад в развитие цветной металлургии в крае. Они не только работали над установкой оборудования, но и проводили работы по наладке и обучению работе с этим оборудованием местных рабочих.

Во время Великой депрессии в странах Запада начались трудности с трудоустройством инженеров и специалистов тяжелой промышленности. Индустриализация же в СССР открыла двери для сотен тысяч американских, английских и других специалистов в строящиеся промышленные предприятия по всей стране. Не стал исключением и Карсакбай.

На строительство Карсакбайского завода был приглашен специалист по пылеугольной технологии, английский инженер Чарльз Гансен. Его рекомендовала фирма «Фрэйзе-Чалмес» для установки и запуска, отправленной этой фирмой пылеугольной системы «Хольбек».

Отсутствие возможности применения нефтяного топлива для печей Карсакбая компенсировал бурый уголь Байконыра, использование которого подразумевалось еще английскими акционерами в дореволюционное время. Пылеугольная система применялась на заводе впервые в СССР и поэтому, в стране не было ни одного инженера или техника, знакомого с данной технологией.

С целью обеспечения отражательных печей83 пылеугольным топливом, под руководством горного инженера Бельдона, в Карсакбае работали специалисты Таплин и Лейкок.

В Карсакбае шло строительство первой в СССР флотационной обогатительной фабрики по американской технологии. Работу по проектированию и осуществлению строительства фабрики проводил американский специалист по флотации, инженер-конструктор Ген Ларэвэй. Его рекомендовала всемирно известная компания из штата Юта, города Солт Лэйк Сити «Дженерал Инжиниринг». Эта компания взяла на себя обязательство по оснащению будущей обогатительной фабрики флотационным технологическим процессом, аналогов которому в СССР на тот момент не было.

«Дженерал Инжиниринг» также отправил в Карсакбай Франка Вудса, который был специалистом по установке мельницы «Марси», мастером по фильтрам «Оливер» и уплотнителям «Дорра». Вместе с вышеперечисленными иностранцами в Карсакбае работал немецкий инженер Э. Циммер.

В процессе установки зарубежного оборудования, иностранные специалисты проводили обучение процессу работы установок и до окончания срока контракта должны были обеспечить русских инженеров и техников знаниями и навыками управления работой оборудования. Благодаря опыту иностранных инженеров, выросла плеяда карсакбайских инженеров и техников, таких как Трушлевич, Сосновский, Симонов, Тощева, Сухоцкий, Бабин, Соковин, Бунин, Звягин, которые внесли большой вклад в развитие медеплавильного производства в крае.

Дыбец С. С.

Тем не менее, руководство комбината не могло и дальше зависеть от услуг иностранных государств и, поэтому обстоятельства требовали быстрейшего решения проблемы кадрового голода. В связи с этим были организованы краткосрочные курсы повышения квалификации. Казахская молодежь закреплялась в качестве помощников за опытными русскими рабочими с целью освоения ими навыков работы с техникой.

Помимо этого, долгое нахождение рядом с наставником давало возможность освоению русского языка. В этом, в первую очередь, было заинтересовано руководство комбината, которая решала первостепенную задачу взаимопонимания между рабочими в процессе производства.

Нехватка специалистов сильно отражалась и во взаимоотношении руководства комбината и высококвалифицированных кадров. Со стороны последних стали возрастать требования решения социальных проблем. Среди них были рост заработной платы, выдача квартир и т. д. В случае невыполнения этих требований работники грозились покинуть Карсакбай, оставив ответственное в производстве рабочее место.

Москва категорически запрещала идти на поводу у таких специалистов и в приказном порядке требовала от руководства комбината, несмотря ни на какие расходы, решить проблему обеспечения руководителей несколькими заместителями, что должно было усилить среди них конкуренцию и соревновательность. Такие вакансии рекомендовалось пополнять выпускниками советских институтов и техникумов.

В письме председателя Правления Атбасарского треста С. С. Дыбеца директору Карсакбайского комбината И. В. Дееву от 1 июня 1926 года говорится о необходимости пересмотра системы оплаты труда казахов и специалистов, прибывших из вне. Во время проверки рекомендовалось отличить оплату за выполненную работу путем уменьшения ассигнований на зарплату для местных рабочих.

Дыбец это объяснял тем, что в родоплеменной структуре казахского общества у местных рабочих есть возможность обеспечения себя продуктовой корзиной на основе сельскохозяйственной деятельности родственников и, поэтому они готовы браться за любую низкооплачиваемую работу, составляя сильную конкуренцию приезжим и вытесняя их с рабочих мест.

Жители Карсакбая в 1920-е годы.

Но у Деева по отношению к данному вопросу было иное мнение. Напротив, он высказывался о том, что низкая оплата труда казахских рабочих может стать серьезной преградой в деле формирования постоянного рабочего класса из числа местных жителей и росту их квалификации в дальнейшем. К тому же, Деев считал, что создавать особые условия для русских рабочих было бы большой ошибкой, так как они, пользуясь уступками Управления с каждым разом выдвигали все новые и невыполнимые условия.

Например, не успев приступить к землеройным работам при строительстве железной дороги, задействованные здесь русские рабочие стали требовать пересмотра условий трудовой сделки и постоянно останавливали работы, что незамедлительно привело к отставанию от графика работ.

В своем секретном письме от 29 июня 1926 года Деев писал Дыбецу о том, что 200 землекопов уже два дня как остановили работы, требуя определить ясность по условиям оплаты. Для решения данной проблемы он просил разрешить пополнить рабочие места казахскими рабочими в случае, если землекопы бросят работу.

Так начиналась большая стройка.

14 января 1927 года Дыбец писал первому секретарю Казкрайкома Ф. Голощекину84 об итогах строительных работ на Карсакбайском комбинате. Одной из проблем, затронутых в этом письме, была нехватка специализированных рабочих. При этом затраты на привоз рабочих в Карсакбай были определены в размере 1000—1500 рублей, учитывая низкий уровень квалификации прибывающих инженеров. В письме отмечалось негативное отношение со стороны рабочих к инженерам, которое выражалось недовольством в случаях каких-либо производственных ошибок. В таких случаях вся ответственность ложилась на инженеров и в итоге происходили различного рода разногласия и стычки. В свою очередь, со стороны профсоюза и местной партийной ячейки устраивались гонения против специалистов, служивших в свое время в белогвардейском движении. Травля против них доходила до требований уволить их с работы, что еще больше затрудняло ситуацию с нехваткой специалистов.

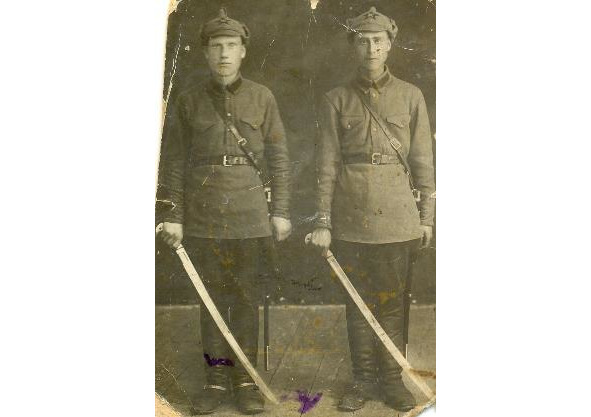

Военизированная охрана Карсакбайского завода. 1931 год. Справа И. Е. Ковалевченко.

Проблема обеспечения рабочих жильем также являлась одной из первостепенных задач в Карсакбае. По этому поводу Дыбец считал, что рабочий, имеющий 3 разряд не может претендовать на жилье лучше, чем у рабочего с 9 разрядом. Тем более, что нанятым на временные работы казахам комбинат не обязан предоставлять жилье, кроме рабочих казарм. Поэтому он призывал решать данную проблему по линии местных и кызылординских органов власти.

На основе выше поднятых вопросов Дыбец просил Голощекина принять директивы для усмирения натиска на комбинат местных органов большевистской власти, которые требовали скорейшего решения всех имеющихся проблем за счет комбината.

Между партийным руководством района и Правлением треста был найден консенсус85 в вопросе формирования рабочего класса в Карсакбае на основе общего решения существующих недочетов без разделения по национальному принципу. Акцент был сделан на завершение строительных работ, после которых на постоянной основе потребуется наличие необходимого количества рабочих.

В 1928 году численность рабочих Карсакбайского медеплавильного завода значительно выросла за счет обучения и переквалификации местных кадров, командирования специалистов, выпускаемых советскими ВУЗами,86 а также проводимой работы по большевистскому воспитанию тех рабочих, которые, не выдерживая суровых степных условий были готовы покинуть Карсакбай и уехать обратно домой. Так, по сравнению с 1925 годом численность рабочих в промышленности увеличилась с 492 до 1535 человек, в строительстве – с 387 до 860, а число служащих выросло со 139 до 32087.

Благодаря стабилизации в вопросе формирования кадров, успешно завершились работы по подготовке к запуску Карсакбайского медеплавильного завода. 16 сентября 1928 года была зажжена отражательная печь. 19 октября в 23 часа Карсакбайский завод дал первую советскую черновую медь в Казахском крае СССР.

Весь процесс первой плавки от загрузки богатой Жезказганской медной руды до получения первого слитка возглавлял выпускник Московского высшего технического училища начальник металлургического цеха Н. А. Бахарев. Работу по извлечению штейна из отражательной печи провел, приглашенный с Урала, Поздняков. Слив первой черновой меди в конверторе №1 успешно осуществил мастер из Спасска Павел Яковлевич Юмашев.88

В этом знаменательном событии приняли участие и местные молодые рабочие такие, как фурмовщик89 Осербай Удербаев90, Дмитрий Мамонтов, Тихон Казазаев91. Карсакбайские горновые92 и фурмовщики с честью отстояли эту историческую смену и благополучно дали старт медеплавильному производству завода.

1—5 ноября 1928 года в столице Казахской Автономной Советской Социалистической республики городе Кызылорде прошла первая партийная конференция, куда делегат от Карсакбайского комбината рабочий Шишкин привез и вручил первый слиток карсакбайской черновой меди.

Удербаев Осербай

Задание Феликса Дзержинского, порученное Степану Дыбецу, запустить завод в течении двух лет, хотя и с большими трудностями, но было выполнено. Цветная металлургия СССР пополнила свои ряды еще одним производственным центром по выпуску меди, так необходимой для промышленности молодого социалистического государства.

Несмотря на то, что вопрос дефицита рабочей силы не снимался с повестки, тем не менее, численность рабочих обеспечивала планомерную работу предприятия. На постоянной основе сформировались кадры из местного населения. Среди них необходимо отметить рекордсмена по выдаче штейна93 М. Коккозова94, шихтовщика95 и конверторщика96 М. Жусипова97, К. Жанпеисова98 и других.

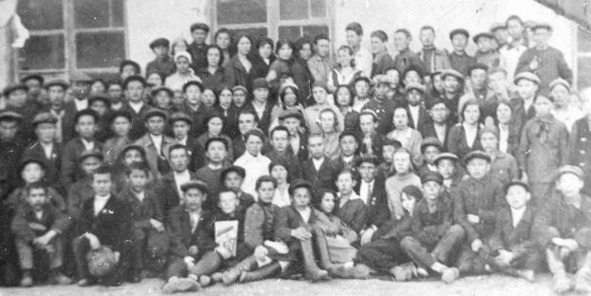

Ведущие рабочие металлургического цеха.

Если в 1928 году на комбинате работало 1475 рабочих, то в 1932 году их число выросло до 1962 человек. Это с учетом завершения основных строительных работ и массового освобождения строителей, которые были переквалифицированы и устроены на постоянные специальности. Численность ИТР99 за аналогический период выросла с 32 до 150, а служащих с 295 до 339 человек.

Большой вклад в металлургическое производство внесли А. Ниязов, Ы. Кулжанов, С. Ахметов, А. Ахметбеков, Ш. Калинов, Б. Аймаханов, К. Оспанов, У. Удербаев, С. Мырзин, Ш. Толешов, А. Жунисбаев. Среди освоивших профессию металлургов были старший горновой А. Баймаганбетов, фурмовщик Б. Тусипов, старший сигнальщик Ж. Ескаринов, крановщики М. Досанов и А. Наурызбаев, младшие фурмовщики Б. Сембаев, А. Жылкайдаров, загрузчики С. Кожаков, Т. Кайдаулов, Т. Каржаубаев, С. Беисов, Т. Барбосынов.

Руководство комбината и местный районный комитет партии внимательно приглядывались к рабочим, которых можно было в дальнейшем отправлять в промышленные академии, институты и техникумы. Своим трудом отличились и были направлены на обучение Р. Байтасов, Б. Есенов, Ж. Шаханов, Ш. Мырзатов, Б. Абиев, А. Торебаев, Ш. Тортаев и другие. Многие из них впоследствии были делегированы на руководящие посты.

Слушатели Фабрично-заводских технических курсов обогатителей.

После запуска завода продолжились работы по подготовке квалифицированной рабочей силы. Согласно плана за 1929—1930 годов были достигнуты следующие результаты. Из 40 человек, поступивших на подготовительную группу Фабрично-заводских технических курсов (ФЗТК) 38 были переведены в основную группу, а двое направлены на обучение в техникумы. Расширился охват учеников бригадным обучением. В учебных забоях выпущено 22 человека.

В процессе организации ученичества широко применялся метод индивидуального наставничества. Ежедневный спрос имел вопрос изучения русского языка среди рабочих. Для этого на комбинате были организованы общеобразовательные группы. Выпускники этих групп с освоением русского языка получали возможность обучения в других учреждениях образования.

Группы возглавляли мастера, которые делились своим опытом и объясняли методы ведения рабочего процесса. Для повышения результативности работы наставника мастерам были предусмотрены денежные премии. В июле 1930 года на индивидуальном обучении числился 91 человек.

Учащиеся ФЗУ 1929—1930 учебного года.

В это время подготовительную группу Горнопромышленного ученичества при Карсакбайском комбинате закончили 148 учеников. Из них 111 казахов, в том числе 20 девушек. 56 учеников получали стипендии.

Систему бригадного обучения прошли 15 плотников, 16 кузнецов, из которых 14 являлись казахами. На основе индивидуального наставничества подготовлено 10 токарей (1 девушка), 26 слесарей (11 казахов), 6 электросварщиков (2 казаха, 1 девушка), 7 лаборантов (3 девушки). Все они сразу же были отправлены на производство.

В январе 1931 года в ФЗУ100 открылась третья подготовительная группа. К тому времени здесь учились 58 учеников, из них 47 юношей, 11 девушек, 44 казаха и 14 русских. Проблема подготовки рабочей силы Карсакбайским ФЗУ решалась достаточно оперативно, несмотря на некоторые трудности. За короткие сроки выпускались квалифицированные рабочие.

Вопрос казахизации рабочих кадров был решен в 1935 году и численность казахских рабочих на комбинате достигла 70%, таким образом, составив большинство рабочего класса на комбинате.

В 1931—1932 годах были открыты дополнительные курсы повышения квалификации мастеров и рабочих завода, курсы повышения знаний кочегаров паровых машин, а также курсы подготовки горных и строительных десятников. Вместе с тем, открылись курсы слесарей, электромонтеров, токарей, счетоводов, курсы обучения английскому языку, а также кружки для обучающихся заочно.

В 1930 году, с целью окончательного решения проблемы дефицита квалифицированных рабочих сил, в Карсакбае открылся Горный техникум на сто мест. Выпускники Карсакбайской семилетки и казахской школы получили возможность дуального обучения101 на производстве с 1932 года.

В октябре 1940 года на базе Карсакбайского медеплавильного завода была открыта школа ФЗО102 №22 вместимостью на сто мест, из них школа начала готовить 40 слесарей, 30 помощников плавильщика и 30 помощников флотатора. Школа была обеспечена общежитием на сто мест.

До ноября 1940 года школа ФЗО расширилась более чем в два раза. Численность учащихся увеличилась до 250 человек. Были построены еще два общежития. Мастерские были перенесены в отдельные помещения и их площадь была расширена. В школе открылась библиотека. В это время в общежитиях проживало 180 учеников.

ФЗО №22 имела финансовое обеспечение со стороны завода, руководство которого уделяло внимание на проведение в школе ремонтных работ и оснащение кабинетов учебными пособиями, учебниками и необходимыми материалами. Со своей стороны, администрация школы непрерывно следила за положением выпускников на заводе.

Профессионально-технические образовательные учебные заведения Карсакбая сыграли огромную роль в обеспечении предприятий комбината специалистами, подготовили для будущего Большого Жезказгана квалифицированных рабочих, а также внесли значительный вклад для достижения существенных результатов в процессе индустриализации Казахской советской республики.

С окончанием основных строительных работ и с запуском Карсакбайского медеплавильного завода, с того момента, когда карсакбайские металлурги получили первый слиток черновой меди, формирование рабочего класса происходило со своеобразным для того периода трудностями.

Основной состав ИТР Карсакбайского комбината состоял из русских инженеров и техников, преимущественно с дореволюционным образованием. Это объясняется тем, что еще Петр I в деле развития тяжелой промышленности сделал ставку на ученых-инженеров из Европы, которые, в свою очередь, создали в России свою школу, создали базу для развития политехнического высшего образования и вырастили плеяду русских инженеров. Теперь эти же плоды царской России были одной из главных опор в процессе индустриализации СССР, в том числе и в Карсакбае.

Однако идеологические разногласия привели к затруднению в процессе интеграции инженеров царского времени в среду большевистского пролетариата. В 30-е годы ХХ века их судьба была сломлена сталинскими репрессиями. Между ИТР старой формации и новых советских специалистов произошел раскол, который привел к различного рода производственным происшествиям. Приведем некоторые факты такого рода противоречий в Карсакбае.

В процессе Индустриализация Советское государство, до полного формирования высококвалифицированных специалистов, было вынуждено прибегнуть к помощи царских инженеров. К тому же, даже они не могли удовлетворить потребности в кадрах в связи с постоянной модернизацией технологического процесса в тяжелой промышленности, и Советы запрашивали у США и Европы специалистов для налаживания производственных циклов, на строящихся предприятиях по всей стране. На примере Карсакбая мы более-менее подробно написали об этих иностранных инженерах выше.

Специалисты высокого формата формировались в основном на Урале и центральной части России. А инженеры, выросшие на основе советской идеологии, еще не успели оформиться в полной мере. Поэтому, в Карсакбае определилось полное непонимание и даже противостояние между русскими инженерами и местным районным комитетом ВКП (б).

Успехи формирования рабочего класса усилили процесс «очищения рядов пролетариата от буржуазных элементов». Для этого использовались различные методы идеологических нападок, переросшие в последствии в физическое устранение. Полное «очищение» завершилось в годы массовых репрессий 1937—1938 годов.

Начало идеологической борьбы четко вырисовывалось в докладной записке фракции ИТС103 Союза горнорабочих Карсакбайского района. Записка адресовалась в Казахский краевой комитет ВКП (б). В этом архивном документе приводится точная численность ИТР. «По району имеется 29 человек ИТР членов союза и 3 – не члены союза, из них 34% с высшим образованием». Здесь же приводится информация по социальной принадлежности работников. Среди них крестьян было 8, мещан104 – 16, купцов – 2 и рабочих – 3 человека.

Далее приводится характеристика отдельных специалистов. Первым по списку значится главный инженер Наумов, которого фракция характеризовала как технически слабого и никчемного главного инженера, у которого совершенно отсутствовали административные способности и умения. Главным обвинением в адрес Наумова была его заграничная командировка, которая обошлась предприятию в солидную сумму и практического применения полученного опыта и даже простого научно-технического отчета об этой поездке не было. Фракция ИТС посчитала, что это является преступным отношением к советским средствам.

Во время закупок оборудования для комбината Наумов отличился халатностью в деле заявок, администрирования и легкомысленного отношения к утверждению проектов.

В то же время, в докладной отмечается, что Наумова нельзя отнести к сознательным вредителям. Рекомендовалось относится к нему, как к недалекому, технически несильному инженеру, которого можно было использовать как заведующего цехом или заведующим заводской лабораторией. Особое место в докладной отводится лишенцу105 Паршину. Как «матерый враг советской власти и революционного движения», он рассматривался как определенная политическая фигура, противодействующая своими поступками на производстве новой большевистской власти. Приводятся анкетные данные, где отмечено, что «во время переворота состоял при временном комитете Государственной думы по учету военных сил».

Отмечается характер Паршина, который был невыносимо груб с подчиненными и рабочими, что разлагающе действовало на молодых специалистов и деморализовывало самих рабочих. Технически ничем не отличился в роли заведующего технико-производственного отдела и горными работами Треста. Более того, в этот период его работы произошло разрушение на Жезказганском руднике, поднятие зольности байконырского угля и подорожание его себестоимости.

В заключении фракция настоятельно рекомендовала РКИ создать комиссию специалистов и критически проверить работу Паршина на Байконырских копях. Существовали данные, что снижение себестоимости угля «произведено бухгалтерским путем». Из 24 лет инженерного стажа 12 приходились на советский период, в течении которого Паршин, по мнению фракции, занимался вредительством, «благодаря поддержке и слепой вере в него хозяйственников из Треста. Он служит организующим центром всех антисоветских настроений и неустойчивых элементов. Он относится к типу воинствующих врагов советской власти, которые ведут борьбу за политическое влияние методами активного наступления».

В докладной записке убедительно отмечалась необходимость физического устранения Паршина немедленно и через силы ГПУ,106 на основе подтвержденных фактов нетерпимости к советскому строю, дискредитации комиссии ВСНХ и партийной организации на рабочем собрании, а также шовинизма, проявленного по отношению к казахским рабочим Байконырских угольных копий.