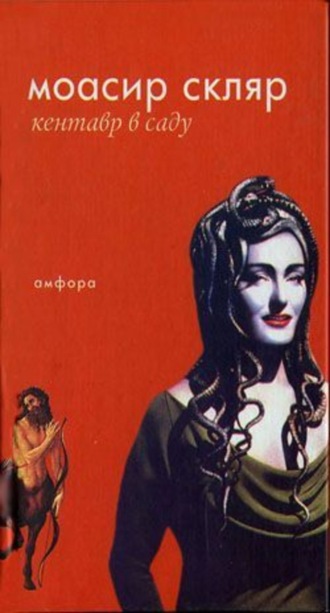

Кентавр в саду

Ряд дипломов в рамках на стене моей комнаты становился все длиннее, пока наконец заинтригованный почтальон не спросил, кто такой Гедали, чем поверг моего отца в панику. Тогда я решил прекратить переписку. Но читать продолжал.

Мне вздумалось поискать в книгах ответы на терзавшие меня вопросы. Я поглощал том за томом, бодрствуя над фолиантами до поздней ночи (когда возвращался домой Бернарду, я еще не спал; не спал я и тогда, когда петухи Терезополиса запевали свою утреннюю песню). Глаза мои нетерпеливо пробегали страницу за страницей. Я пропускал целые абзацы, но от таких слов, как хвост, галоп и – в первую очередь – кентавр, я вздрагивал и перечитывал по многу раз тот отрывок, где они встречались. Никакого толку. Там не было ни намека на тайну появления на свет юного Гедали.

Разочаровавшись в современной литературе, я перенес свои поиски в глубь веков. Начал с истории евреев.

Родословная евреев насчитывала тысячелетия. Праотцем их был Авраам; отсюда, говорил автор, пошло выражение лоно Авраамово, которым обозначалось небо. (Я представлял себе гигантского старца с длинной седой бородой, парящего меж звезд и планет в полурасстегнутой тунике, в разрезе которой виднеются две огромных женских груди – так я понимал слово лоно – а между ними угнездились тысячи, миллионы крошечных прозрачных существ – души человеческие. А души кентавров? Нашлось ли для них место в лоне Авраамовом?) Авраам. Он чуть не принес в жертву своего сына Исаака. Исаак: два сына – Исав (чечевичная похлебка) и Иаков. Иаков, поборовшись с ангелом, становится Израилем.

Евреи – рабы в Египте. Бегут, ведомые Моисеем. Переходят Красное море. Блуждают по пустыне. (А кентавры?) Я представлял себе этих людей, евреев, огромной толпой медленно бредущих по Синайскому полуострову. В толпе я различал – ведь нет острее глаз, чем глаза воображения – двоих, отца и сына, а может, братьев. Один, с покрытым пылью лицом и потрескавшимися губами, шел впереди, вглядываясь в горизонт; другой, держась слабеющей рукой за плечо первого, шел за ним, сгорбившись, уронив голову на грудь; ноги обоих, обутые в грубые сандалии, утопали в песке. Я зажмуривался, и две фигуры сливались в одну, еще усилие – и я превращал их в некое четвероногое существо – но в результате получался осел, исхудавшая лошадь или – максимум экзотики, на какой я был способен – верблюд. Но не кентавр.

Я делал новую попытку, на этот раз используя как отправную точку коня, которого я уже создал; я пытался заставить прорасти из его глаз пальчики, маленькие кисти рук, наконец, целые ручки, я пытался сделать так, чтобы череп треснул, распался на две части и оттуда бы показалась головка младенца, я пытался растягивать во все стороны лошадиную шею так, чтобы она в конце концов разорвалась и на свет показался торс младенца, который, как я воображал, был скрыт в ней. Словом, я пытался разрушить ставший за тысячелетия привычным образ коня и собрать его снова в виде по меньшей мере приблизительного наброска совсем юного кентавра. Но ничего не выходило. Конь, даже библейский, оставался конем, из него никак не выходил кентавр.

Что же дальше? Еврейский народ в пустыне. Обретение Моисеем Скрижалей Завета – все это я помнил еще по рассказам отца. Уничтожение Скрижалей самим Моисеем, возмущенным равнодушием, бесчувственностью, неблагоразумием и алчностью избранного народа. Уничтожение Золотого тельца.

Приход в Ханаан. Завоевание земли. Цари, судьи, пророки. (Где же кентавры?) Падение Храма, падение второго Храма, рассеяние, инквизиция, погромы. (Но где же кентавры?) Барон Гирш, Америка, Бразилия, Куатру-Ирманс. Но как же кентавры? Ни в одной книге по еврейской истории, которые я жадно штудировал, ни один автор не говорил о них ни слова. Встретилось лишь упоминание об одном народе, о хазарах, живших на юге нынешней России и обращенных в иудаизм где-то в конце первого века нашей эры. Мои родители, выходцы из тех мест, были, возможно, потомками хазар; но были ли хазары кентаврами? Об этом история умалчивает.

Я обратился к мифологии, стал читать о кентаврах как таковых. Потомки Иксиона и Нефелы, они обитали в горах Фессалии и Аркадии. Пытались похитить Гипподамию в день ее свадьбы с Пирифоем, царем лапифов, сыном Иксиона, яростно сражались с лапифами.

Кентавров нет, утверждала книга. Есть облака, похожие по очертанию на кентавров, есть дикие племена, которые так привычны к седлу, что их можно уподобить кентаврам; а вот кентавров не бывает. Я удрученно разглядывал рисунок из книги, изображавший кентавра. Художник представил его читателям грубым, бородатым и волосатым монстром с яростным взором. Это был не я. Я не имел никакого отношения к Иксиону, Нефеле, Фессалии, Аркадии. Облака? Да, мне нравились облака, хотя я и побаивался неких таинственных фигур, скрывающихся за ними. Но при чем тут облака? Я искал чего-нибудь более конкретного.

Я прочел Маркса. Осознал, что через всю мировую историю красной нитью проходит непрерывная классовая борьба, но не понял, какую роль в ней могли играть кентавры. Я был на стороне рабов и против их хозяев, на стороне пролетариата и против капиталистов. Ну и что из того? Что я мог поделать? Лягать реакционеров?

Я прочел Фрейда. Для меня стало очевидным существование бессознательного, защитных механизмов, эмоциональных конфликтов. Я разобрался в том, на какие части делится личность. А копыта? А хвост? К какой части их отнести?

Из беллетристики я прочел рассказы Шолом Алейхема. Познакомился с забавными обитателями еврейских местечек России. У Тевье-молочника была лошадь, но о кентаврах Шолом Алейхем не написал ни слова.

На рассвете буквы начинали скакать у меня перед глазами, книга валилась из рук, но я еще не спал, нет, не спал. Я изо всех сил пытался разобраться в путанице, царившей в моей голове: имена, даты, города и регионы – все смешивалось в одну кучу, и я уже не помнил, кто что и по какому поводу сказал. Фрейд обменивался идеями с Марксом, барон Гирш мирно беседовал с Шолом Алейхемом.

С какой стати вы меня финансируете, барон Гирш? – недоумевал Маркс. Никогда не знаешь, как все сложится в будущем, отвечал барон, а я не намерен сдаваться на милость законам рынка; им я обязан своим богатством, но рисковать из-за них же впасть в нищету – это уж увольте. Следует разумно распределять инвестиции; финансирование социализма представляется мне вполне приемлемым вариантом. По совету барона Гирша Фрейд стал брать с пациентов плату; а до того деньги казались ему всего лишь символом, вроде башен готических соборов. Маркс презирал рассказы Шолом Алейхема, считая их чем-то вроде опиума для народа. Но это на словах. А втайне он обожал беллетристику и проводил целые вечера в Британском музее, созерцая Элгинский мрамор, вдохновлявший его на написание фантастических рассказов (о кентаврах?). Иудаизм гнетет меня, жаловался барон Гирш. Он намеревался выкупить у турок, которые тогда владели Палестиной, Стену Плача; он приказал бы разобрать ее и перевезти по камушку в Бразилию, в муниципальный округ Куатру-Ирманс. Там же он хотел устроить зоопарк, в котором содержались бы животные, упоминаемые в Библии, верблюды, например. (А кентавры?) Шолом Алейхем собирался написать музыкальную комедию, персонажами которой были бы он сам, а также Фрейд, барон Гирш и Маркс. Сюжет пьесы должен был основываться на одном из рассказов Маркса, который назывался «Царский еврей в клетке». Леденящая душу история: горбатый, слепой и немой – язык был отрезан по приказу монарха – еврей целыми днями дремал в своей клетке, едва притрагиваясь к пище, которую ему приносили. Но стоило волнам народного недовольства прокатиться по улицам, как он вскакивал, принюхивался и с тоскливой гримасой на лице принимался трясти решетку и кидаться из стороны в сторону, словно одержимый. Царю сразу становилось ясно, что пора отправлять казаков на погром. Верхом на вороных злодеи врывались в еврейские местечки, убивая, грабя и поджигая дома. Кто мог противостоять им? Кентавр? Но где был кентавр в ночь погрома? Где?

Психоанализ, диалектический материализм – мимо, законы рынка – мимо, мимо, беллетристика – мимо; все казалось неприменимым к моему конкретному случаю. Кентавр – хоть ты тресни, кентавр. И никакого разумного объяснения.

– Нам повезло, что мы живем в Бразилии, – говорил отец после войны. – В Европе погибли миллионы евреев.

Он рассказывал об опытах, которые врачи-нацисты проделывали над заключенными. Отрезали им головы и высушивали точно так же, как – я позже прочел об этом – индейцы хибаро. Ампутировали руки и ноги. Делали дикие трансплантации: пришивали верхнюю часть мужского тела к нижней части женского или к задней половине туловища козла. К счастью, эти жуткие химеры сразу же погибали; они умирали людьми, им не приходилось жить в облике монстров. (В этом месте рассказа глаза мои всякий раз наполнялись слезами. Отец думал, что я потрясен описанием нацистских зверств.)

В 1948 году было провозглашено государство Израиль. Отец откупорил бутылку вина – лучшего вина в нашем магазине – и предложил всем выпить за это событие. Мы не отходили от радиоприемника, ловили каждое слово о войне на Ближнем Востоке. Отец с восторгом встретил рождение нового государства: в Израиле, объяснял он, живут евреи со всего света, белокожие евреи из Европы, чернокожие евреи из Африки, евреи из Индии, не говоря уж о бедуинах, которые не слезают с верблюдов – странные это типы, Гедали.

Странные типы, сказал он – как тут было не задуматься?

А почему бы и мне не поехать в Израиль? В стране, где живут необычные люди – к тому же, в воюющей стране – на меня наверняка никто не обратил бы внимания. А тем более, если бы я пошел в солдаты – кто бы стал присматриваться ко мне под обстрелом и в дыму пожарищ? Мысленно я уже видел, как скачу по улочкам какой-нибудь деревни, паля во все стороны из револьвера тридцать восьмого калибра, видел, как падаю, изрешеченный пулями. Да, такая смерть казалась мне желанной: героическая гибель – оправдание жалкой жизни загнанного полузверя. А если бы я не погиб, то поселился бы потом в киббуце. Ведь мне так хорошо знакома сельская жизнь: я бы наверняка нашел там, чем заняться. За самоотверженный труд члены киббуца в конце концов приняли бы меня в свою семью: в новом обществе место найдется всем, даже людям с лошадиными ногами.

Проблема была только в том, как добраться до Израиля. Я разработал план: отец мог бы заколотить меня в большой ящик вместе с запасом воды и продовольствия и сдать в багаж на пароход, следующий в Хайфу. С портового склада я бы как-нибудь выбрался и поскакал во весь опор в Иерусалим, где проще встать в ряды бойцов.

Но родители и слышать об этом не хотели. Ты с ума сошел, говорили они, мы тебя никуда не отпустим. Кто там о тебе позаботится? Брось свои дикие бредни.

Я убеждал их, ругался, плакал. Я отказывался есть – бесполезно, они оставались непреклонны. А в один прекрасный день по радио сообщили, что между арабами и евреями заключено перемирие. Отец ликовал: мой план лишился смысла. Мы больше не возвращались к разговорам об Израиле.

В тринадцать лет – а мне вот-вот должно было исполниться тринадцать – я обязан был пройти церемонию бар-мицва.

Ничего не выйдет, сказала мать, когда отец заговорил с ней об этом. Выйдет, сказал отец. Разве я не добился того, чтобы ему сделали обрезание? Значит, устроим и бар-мицва. Но – забеспокоилась мать так, что даже начала слегка задыхаться, – как ты собираешься отвести Гедали в синагогу? А кто сказал, что это обязательно должно происходить в синагоге? – спросил отец. – Мы устроим церемонию здесь, дома. В кругу семьи. Мысль показалась вполне разумной, и мать согласилась. Дебора и Мина встретили идею с энтузиазмом. Бернарду никак не отреагировал.

Несколько недель я зубрил с отцом отрывок из Библии, который должен был прочесть на иврите. За два дня до праздника мать, Дебора и Мина начали готовить традиционные лакомства. Папа заказал себе костюм, девочки то и дело бегали к портнихе.

Накануне торжества я от волнения не спал всю ночь. Рано утром Дебора и Мина радостно вбежали ко мне в комнату, завязали мне глаза и сказали: сюрприз. Я ждал больше часа, слушая, как они перешептываются, улавливая звон бокалов и тарелок. Наконец мне развязали глаза.

Ах, это было так красиво! Стол, покрытый белой скатертью, бутылки вина, хрустальные рюмки и дымящиеся блюда – традиционные еврейские. На моем матрасе – подарки: книги, проигрыватель, пластинки («Сельской кавалерии» среди них не было), репродукции картин, пишущая машинка. И скрипка, почти такая же, как та, которую я выбросил в реку.

Я обнял их, плача, они тоже плакали, хотя и старались крепиться: идем, Гедали, пора начинать праздник. Папа принес одежду, которую специально купил для меня по этому случаю: темный пиджак, белую рубашку, галстук и шляпу-котелок. Я оделся, накинул на плечи ритуальное покрывало, талит, которое мне подарил моэль. Вошла мама в новом нарядном платье и с новой прической. Она обняла меня, рыдая, и никак не хотела отпускать. Ты помнешь ему пиджак, сказал папа. Пришел Бернарду, поздоровался со мной сквозь зубы.

Я прочел отрывок из Библии уверенно, ни разу не сбившись. Складки талита ниспадали мне на спину и на круп, я рыл землю передним копытом, как всегда в минуты волнения.

– Теперь, – сказал отец, когда я дочитал до конца, – ты настоящий еврей.

Мать подала нам рыбные тефтели и вино. Мы выпили. Неловко повернувшись, я задел хвостом и опрокинул бутылку, облил скатерть и брюки Бернарду. Ничего-ничего, поспешила успокоить меня мать, но как же ничего? Ведь это был мой хвост, мои четыре ноги, мои копыта – животное – вот кто тут был. Рыдая, я повалился на пол: мама, папа, как бы я хотел быть человеком, как бы я хотел быть как все! Успокойся, сказал отец, успокойся, не отчаивайся, Бог тебе обязательно поможет. Сестры поставили пластинку с русскими плясками; я улыбнулся, услышав веселую мелодию, и через минуту все уже танцевали вокруг меня, я хлопал в ладоши, печальный инцидент был забыт.

Только Бернарду ничего не забывал. Я все сильнее действовал ему на нервы. У меня изжога, говорил он родителям, от одной мысли об этом монстре, который скачет галопом по кладовой. Вам бы следовало избавиться от него, заслать его куда подальше, а вы вместо этого носитесь с ним, празднички ему устраиваете, чуть не облизываете. Дурдом полный.

Втайне он желал, чтобы я умер, чтобы заболел тяжелой болезнью, от которой дохли кони в Риу-Гранди – такая у него была надежда. Каждый раз, как я простужался, температурил, глаза у него разгорались; я выздоравливал, и он снова впадал в тоску. Жаловался: никогда мне не освободят кладовую для товара. Или так: ни покупателя домой не приведешь, ни приятеля, ни девчонку – и все из-за этого мерзкого урода. Замолчи, кричала мать, не отравляй брату жизнь, ему и так нелегко.

– Тоже мне, брат! – фыркал Бернарду. – Брат! Это – мне не брат. И вам оно не сын. Это чудовище, мама!

Однажды, когда они особенно яростно спорили, отец вышел из себя.

– Гедали мне такой же сын, как и ты! – закричал он. – И я буду заботиться о нем, пока есть силы. Если недоволен, собирай пожитки и катись отсюда.

Бернарду ушел. Он снял квартиру в центре города и порвал все связи с семьей. Но не мог отказать себе в удовольствии прокатиться мимо магазина на собственной машине с сильно накрашенной женщиной – наверняка не еврейкой – на переднем сиденье.

Вскоре Дебора на балу в Клубе [5] познакомилась с одним вдовцом, адвокатом из Куритибы; они полюбили друг друга и решили немедленно пожениться. Боясь огорчить, она все никак не решалась рассказать мне об этом; когда же наконец рассказала, то сделала это как нельзя более неуклюже, невнятно бормоча что-то, заикаясь и под конец разрыдавшись. Ты что, Дебора, сказал я, не плачь, я рад за тебя. Но ведь ты не сможешь прийти на свадьбу, Гедали! – простонала она. – Он о тебе ничего не знает, у меня смелости не хватило рассказать. Она добавила еще, что из-за меня же ни разу не пригласила жениха к нам домой: вдруг я обижусь, если она попросит, чтобы я спрятался. Глупости, сказал я, ты ведь знаешь, мне не привыкать, так что приводи его. Правда? – глаза у нее так и засверкали. Ты правда не обидишься, Гедали? Конечно, нет, сказал я, стараясь улыбнуться, ведь я так любил ее.

Адвокат пришел к нам на ужин. Это был человек в годах, обаятельный говорун; он довольно много выпил и в конце концов задремал в кресле.

Деборе пришла в голову одна мысль. Она прибежала ко мне в комнату: Гедали, хочешь посмотреть на моего жениха? Я не понимал, она настаивала: иди скорее, он спит.

Мы с ней подошли к окну столовой, и я осторожно заглянул внутрь. Адвокат, похрапывая, дремал с открытым ртом. По-моему, славный человек, прошептал я. Ведь правда? – сказала она, сияя. Как хорошо, Гедали, как здорово, что он тебе нравится.

Адвокат зашевелился в кресле, открыл глаза. Я опрометью бросился назад в комнату, задвинул засов, сердце у меня так и колотилось. Из столовой донесся обрывок разговора: но, Дебора, я своими глазами видел человека верхом на лошади! Ерунда, отвечала она, ты слишком много выпил.

Человек верхом на лошади! Я не выдержал и, упав на матрас, расхохотался. Человек верхом на лошади – это уж слишком! Я смеялся и смеялся. Мина услышала, испугалась, прибежала успокаивать меня, но расхохоталась сама. Я смеялся до колик, у меня разболелся живот, огромный живот, я катался по матрасу и хохотал, а Мина в это время пыталась вспомнить какую-нибудь историю про концлагеря, от которой бы нам стало не до смеха. Напрасный труд. Я перестал смеяться, только когда совсем обессилел. К тому времени Дебора уже ушла вместе со своим адвокатом; на всякий случай больше она его к нам не приглашала. Через неделю они поженились и уехали в Куритибу. Дом стал каким-то слишком большим, жаловалась мать; она скучала по дочери и осуждала отца за то, что тот выгнал Бернарду. Она стала часто грустить, начала посещать спиритические сеансы, на которых общалась со своими односельчанами из России, погибшими во время погрома. Но о домашних делах не забывала: готовила еду; по вечерам мы все так же собирались под навесом, разговаривали; неделя шла за неделей, месяц за месяцем. Казалось, что ничего больше не произойдет, что жизнь так и будет течь без изменений, день за днем, и лишь иногда мелкие события, тоже похожие одно на другое, будут нарушать привычную рутину. Я злился сам на себя за смутные, мне самому непонятные желания. Чего еще я могу желать, чего ждать, если то, что я жив – уже немало?

Тогда-то я и влюбился.

Годами я старательно отгонял мысли о сексе. Возбуждение я, конечно, испытывал, но, по совету мудрых книг, пытался сублимировать его. Вечером, перед сном, занимался гимнастикой: делал несколько десятков приседаний, наклонов, поднимал тяжеленные гири, хлестал себя мокрым полотенцем. В постель падал, выдохшись, но все равно никак не мог уснуть: мне чудились то вздохи наслаждения, то развратное хихиканье. Я попросил отца купить в аптеке снотворные пилюли. Пяти штук мне кое-как хватало, чтобы уснуть, но тогда начинали терзать сновидения, перенаселенные женщинами и кобылицами, где сам я был то нормальным мужчиной, то полноценным жеребцом, но самое ужасное, что не всегда в моих снах именно мужчина совокуплялся с женщиной, а жеребец – с кобылой. Просыпался я обессиленный, недовольный собой, но с чувством облегчения: в постели было сыро. Природа брала свое. Мне оставалось смириться.

Но в конце концов я влюбился. Случайно, как это всегда бывает.

Когда мне исполнился двадцать один год, отец спросил, что бы я хотел получить в подарок на день рождения. Я в то время интересовался астрономией, так что попросил телескоп. Собирался провести кое-какие наблюдения над звездами и планетами.

И вот телескоп, волшебный инструмент с сильнейшими линзами, прибыл. Я прочел инструкцию и тут же приступил к созерцанию небес. Ночью я направлял его то на Венеру, то на Сатурн, изучал созвездия (в первую очередь, по понятным причинам, созвездие Кентавра) – но был слегка разочарован: ничего особенного мне увидеть не удалось. (А что я надеялся разглядеть? Авраама и его лоно? Крылатого коня?) Днем телескоп, спрятанный за занавесками, обшаривал окрестные холмы. Так в одном особняке колониального стиля я увидел девушку.

Роскошный дом стоял километрах в двух от нашего, но я его видел хорошо. Сначала меня потрясло количество горничных, все они были в чепцах и в белых передниках. Через несколько дней я заметил, что там живет девушка с волосами цвета меди.

Каждое утро она выходила на балкон. Снимала халат и ложилась – обнаженная, совершенно обнаженная – загорать. Со столика, стоявшего рядом, она брала бинокль и принималась изучать пустынные окрестности. Она смотрела в бинокль, а я подглядывал за ней в телескоп. Лица я не мог различить как следует, но угадывал небольшой тонкий нос, полные губы, ровные белоснежные зубы. Зато глаза я видел. Глаза через стекла телескопа и бинокля я разглядел хорошо. Они ослепили меня. Правый глаз сияюще-голубой. Левый – еще более голубой. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Переднее копыто скребло пол более нервно, чем обычно. Ни в одной книге – a y меня были прекрасно иллюстрированные книги – ни в одном журнале я не видел девушки такой дивной красоты. Она меня околдовала. Я смотрел на нее и не мог оторвать взгляда.

Может быть, она видела меня со своего балкона? Может, она различала мое лицо за занавесками? Хотелось ли ей увидеться со мной? Я бежал к зеркалу. Нет, нет, я был вовсе не урод. Живописно взлохмаченные волосы, выразительные глаза, прямой нос, четко очерченный рот. Всего парочка прыщей на лбу. Я был прямо-таки красавцем. До пояса, естественно. А ниже – кентавр, кентавр, хоть ты тресни – кентавр.

А раз уж я уродился кентавром, приходилось довольствоваться подглядыванием. Мечтами о ней. Вздохами. Но нет: мне было мало только созерцать ее издали. Я хотел разговаривать с ней, прикасаться к ее лицу, к рукам. (В мечтах я отваживался заходить гораздо дальше. В мечтах я мчался галопом к ее дому, врывался через парадную дверь, поднимался по лестнице на балкон, брал ее на руки – любимый, шептала она, наконец-то ты со мной – и уносил далеко-далеко, в горы. Там мы жили, укрывшись от посторонних глаз, в пещере, питались лесными ягодами, лепили стаканы из глины, она каталась на мне верхом, нежно обхватив руками и поглаживая мне грудь. В мечтах она ложилась обнаженная и протягивала ко мне руки: иди ко мне, желанный, иди ко мне, мой обожаемый кентавр.)

Мечты мечтами, но мне хотелось увидеться с ней и наяву. Хотя бы раз. Но как? Как сделать, чтобы она не заметила копыт, хвоста? Как вести себя, чтобы она не убежала в ужасе, крича: чудовище, чудовище?

А если написать ей?

Почему бы и нет? Писал я хорошо, у меня был прекрасный почерк, почерк, способный произвести впечатление на женщину. Вот только адреса ее я не знал. Да и имени тоже (я представлял, что ее зовут Магали; Магали звали нежную героиню романа «Отпуск на Карибах»). Нет, по обычной почте послать письмо невозможно. Я вспомнил о рубрике «Сердечная почта» из бульварных журналов, которые коллекционировала Мина. Там печатались любовные письма под псевдонимами типа: Одинокая Птица, Умирающий Тигр, Грустный Фавн. В такой компании Влюбленный Кентавр смотрелся бы вполне нормально. Но как обратиться к ней? «Милая незнакомка из особняка, что в Терезополисе, Порту-Алегри»? Узнала бы она себя в этом обращении? И – жестокое сомнение терзало мою душу – читает ли она подобные журналы? По моим наблюдениям, она вообще не читала. Она загорала и смотрела в бинокль. И все.

Как бы то ни было, мысль о письме казалась удачной. Пока непонятно было только, как сделать, чтобы оно попало девушке в руки. Тогда мне пришло в голову послать его с почтовым голубем. Остроумная идея, вот только голубя у меня не было. Достать его, однако, было можно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Опера П. Масканьи, основоположника веризма, ее премьера состоялась в Риме в 1890 году (здесь и далее – примечания переводчика).

2

Маленький раб, согласно легенде, убитый своим хозяином и после смерти превратившийся во что-то вроде святого чудотворца.

3

Легендарное существо, полуженщина-полузмея, коварная соблазнительница.

4

Бразильский писатель, писал в том числе и для детей. В России известна его книга «Орден желтого дятла» (переведена на русский язык в 1961 году).