По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

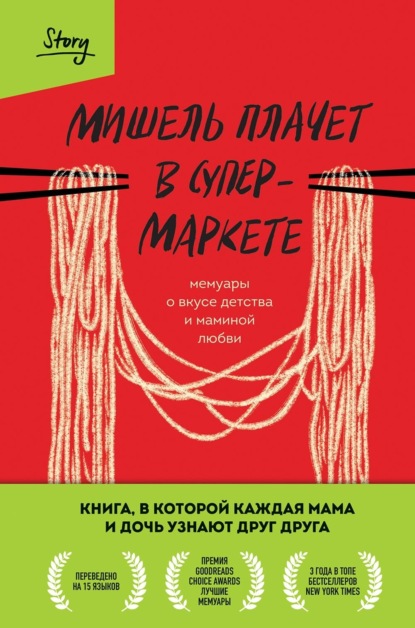

Мишель плачет в супермаркете

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Мне нравился наш новый дом, но вскоре такая уединенная жизнь начала меня тяготить. Я была лишена компании соседских детей для совместных игр, и в пределах велосипедной досягаемости не было ни магазинов, ни парков. Я чувствовала себя беспомощной и одинокой, единственным ребенком, которому не с кем поговорить или обратиться с просьбой, кроме матери.

Оставшись с ней наедине в лесу, я была ошеломлена тем, сколько времени и внимания она мне уделяла. А ее преданность, как я узнала, может являться как благодатной привилегией, так и оборачиваться удушающими последствиями. Мать была устроительницей дома. Создание дома было целью ее существования с тех пор как я родилась, и, хотя она была внимательной и заботливой, ее не назовешь нежной. Она не была той, кого бы я назвала «мама-мамочка», поэтому я завидовала большинству своих друзей. Мама-мамочка – это та, кто интересуется всем, что говорит ее ребенок, даже если на самом деле ей глубоко на это наплевать; тащит ребенка к врачу, как только он пожалуется на малейшее недомогание; говорит ребенку: «Они просто завидуют», если кто-то его высмеивает, или: «Ты всегда для меня прекрасна», даже если это не так, или «Прелестно!», когда ты даришь ей кусок дерьма на Рождество.

Но каждый раз, когда мне было больно, мама начинала кричать. Не сочувствуя мне, а злясь на меня. Это не укладывалось в моей голове. Если получали травмы мои друзья, их матери тут же уводили их и говорили, что все будет хорошо, или сразу же отправлялись к врачу. Белые люди всегда отводили детей к врачу. Но если поранилась я, мама приходила в ярость, будто я злонамеренно повредила ее имущество. Однажды, когда я полезла на дерево во дворе, выемка, на которую я опиралась, выскользнула из-под моей ноги. Полметра я сползала вниз, обнимая дерево, сдиравшее грубой корой кожу моего голого живота. Попытавшись найти опору для ног, я упала с двухметровой высоты на лодыжку. Я предстала перед ней в слезах, с вывихнутой лодыжкой, в разорванной рубашке, с расцарапанным и окровавленным животом. Но мать не взяла меня на руки и не отвезла к медицинскому работнику. Вместо этого она налетела на меня, как разъяренная тигрица.

«СКОЛЬКО РАЗ МАМА ТЕБЕ ГОВОРИЛА – ПЕРЕСТАНЬ ЗАЛЕЗАТЬ НА ЭТО ДЕРЕВО?!»

«Ой, омма[19 - Омма – «мама» по-корейски. – Прим. науч. ред.], кажется, я подвернула лодыжку! – плакала я. – Думаю, мне надо в больницу!»

Она нависала над моим скрюченным телом, безжалостно визжа, пока я корчилась среди сухих листьев. Готова поклясться, что она пару раз пнула меня ногой.

«Мама, я истекаю кровью! Пожалуйста, не кричи на меня!»

«ЭТОТ ШРАМ ОСТАНЕТСЯ У ТЕБЯ НАВСЕГДА! AY-CHAM WHEN-IL-EEYA?!»

«Прости меня, ладно? Ну прости!»

Я рассыпалась в извинениях, драматично рыдая. Слезы лились градом, перемежаясь протяжными воплями. Я ползла до дома на локтях, опираясь на сухие листья и холодную землю и с трудом волоча за собой обмякшую ногу.

«Айго[20 - Айго – возглас, причитание. Выражение радости, сожаления, злости. – Прим. науч. ред.], двэссо! Все, хватит!»

Ее любовь была жестче жестокости из милосердия. Она обладала брутальной, индустриальной силой. Жилистая любовь, никогда ни на дюйм не уступавшая слабости. Эта любовь на десять шагов вперед видела, что для меня лучше, и не заботилась о том, будет ли мне при этом чертовски больно. Мою травму мать ощущала так же глубоко, будто это ее собственное несчастье. Она была виновата лишь в том, что слишком сильно за меня переживала. Я понимаю это лишь сейчас, задним числом. Никто в этом мире никогда не любил меня так истово, как мать, и она никогда не позволяла мне об этом забыть.

«Хватит реветь! Прибереги свои слезы до того момента, когда твоя мать умрет».

Это была обычная поговорка в моем доме. Вместо английских идиом, которые мать никогда не учила, она придумала несколько собственных. «Мама – единственная, кто скажет тебе правду, потому что мама – единственная, кто по-настоящему тебя любит». Некоторые из самых ранних воспоминаний, которые я могу припомнить, связаны с тем, как мать наставляла меня всегда «сохранять десять процентов себя». Она имела в виду, что, независимо от того, как сильно в своем представлении вы любите другого человека, или уверены, что он любит вас, никогда не отдавайте всего себя. Всегда сберегайте 10 процентов, чтобы было на что опереться. «Даже от папы я утаиваю», – добавляла она.

Мать всегда старалась сделать меня самой совершенной версией себя. В младенчестве она щипала меня за нос, поскольку боялась, что он слишком плоский. В начальных классах беспокоилась о том, что я слишком маленького роста, поэтому каждое утро перед школой она инструктировала меня взяться за прутья спинки кровати и тянула за ноги, пытаясь сделать их длиннее. Если я хмурилась или слишком широко улыбалась, она проводила по моему лбу пальцами и приказывала «перестать делать морщины». А увидев, что я хожу сгорбившись, просовывала мне ладонь между лопаток и командовала: «Окке пхиго! Распрями плечи!»

Она была одержима внешностью и часами смотрела телемагазин косметики QVC. Она заказывала по телефону очищающие лосьоны, специальные зубные пасты и баночки со скрабами с икорным маслом, сыворотками, увлажняющими средствами, тониками и антивозрастными кремами. Она верила в продукты QVC с рвением конспиролога. Если бы вы поставили под сомнение легитимность продукта, она бы с яростью встала на его защиту. Мама была искренне убеждена, что зубная паста Supersmile делает зубы на пять тонов светлее, а набор из трех предметов по уходу за кожей Beautiful Complexion от Dr. Denese стирает с лица добрый десяток лет. Ее полочка в ванной представляла собой остров, полный стеклянных горшочков и тонированных баночек, содержимое которых она наносила на лицо и тело, а затем промокала, растирала, похлопывала и разглаживала, неукоснительно следуя десятиэтапному режиму ухода за кожей, включавшему в себя микротоковую палочку для удаления морщин электрическим током. Каждый вечер из холла доносились хлопки ее ладоней по щекам и гул пульсирующего электричества, якобы сужающего ее поры, пока она водила прибором по лицу, а затем наносила слой за слоем свои многочисленные кремы.

Между тем коробки с тональным кремом Proactiv были свалены в кучу под раковиной в моей ванной комнате. Щетки для чистки лица Clarisonic оставались сухими и почти не использовались. Я была слишком нетерпелива, чтобы соблюдать навязываемый матерью режим ухода за собой – источник раздора, который на протяжении всей моей юности лишь обострялся.

Ее совершенство приводило в бешенство, ее аккуратность – полная загадка. Она могла владеть предметом одежды в течение десяти лет, и он выглядел так, будто его никогда не носили. Ни пушинки на пальто, ни пятнышка на свитере, ни единой царапины на лакированных туфлях. А меня постоянно бранили за порчу или случайную потерю даже самых дорогих мне вещей.

Такую же педантичность она проявляла и в отношении домашнего хозяйства, которое содержала в идеальном порядке. Она каждый день пылесосила и раз в неделю заставляла меня протирать все плинтуса, пока сама поливала паркет маслом и натирала тряпкой. Жизнь со мной и моим отцом, должно быть, казалась ей жизнью с двумя огромными малышами, одержимыми желанием разрушить ее идеальный мир. Часто мать вспыхивала из-за какого-нибудь мелкого беспорядка, и мы оба смотрели в одном направлении и недоумевали, где грязно или что не на своем месте. Если один из нас проливал что-то на ковер, мама реагировала так, как будто мы его подожгли. В ту же секунду она издавала вопль раненого зверя, бросалась доставать из-под раковины спреи для чистки ковров компании QVC и отталкивала нас в сторону, опасаясь, что мы размажем пятно. Нам оставалось лишь застыть рядом с ней в смущении, тупо наблюдая, как она заливает и вычищает наши промахи.

Ставки выросли, когда мать начала собирать различные коллекции драгоценных хрупких предметов. У каждого набора было особое место в доме, где он аккуратно в особом порядке выставлялся. Миниатюрные расписные чайники Мэри Энгельбрайт выстроились на книжных полках в коридоре. Фарфоровые балерины – на полке в прихожей (у третьей по счету нет двух пальцев: ежедневное напоминание о последствиях моей неуклюжести). Бело-голубые голландские домики – на кухонных подоконниках (залитые джином в пьяном угаре, с двумя или тремя пробками, небрежно вставленными в окошки, чтобы напомнить моему отцу о его проделках). Хрустальные животные Сваровски возвышались на стеклянных полках шкафа в гостиной. Каждый день рождения и Рождество новый сверкающий лебедь, дикобраз или черепаха находили там свое место, добавляя красок призматическому сиянию, озаряющему ранним утром гостиную.

Ее правила и ожидания крайне утомляли. Но если я от нее отстранялась, то оказывалась изолированной и полностью отвечала за то, чтобы развлекать себя самостоятельно. Так что я провела свое детство, разрываясь между двумя импульсами: то предаваясь внутренним ребячливым капризам, приводившим к ее выговорам, то цепляясь за мать, отчаянно пытаясь ей угодить.

Иногда, когда родители оставляли меня дома с няней, я выстраивала ее фигурки на сервировочном подносе и осторожно мыла каждое животное в раковине со средством для мытья посуды, а затем насухо вытирала бумажными полотенцами. Я протирала полки под ними и очищала стекла с помощью средства для мытья окон Windex, а затем изо всех сил старалась расставить их по памяти, надеясь, что, вернувшись, мать вознаградит меня своей любовью.

Эта маниакальная потребность в уборке у меня выработалась как своего рода защитный ритуал, совершаемый в тех случаях, когда я хоть немного чувствовала себя покинутой – угроза, терзавшая мое юное воображение. Меня преследовали кошмары и сильный страх смерти родителей. Я представляла, как в наш дом врываются грабители, и во всех ужасных подробностях видела убийство родителей. Если они поздно возвращались домой с вечеринки, я была уверена, что они попали в автомобильную аварию. Меня мучили повторяющиеся сны о том, как отец, потеряв терпение в пробках и пытаясь срезать часть пути, приводит машину к краю моста на Ферри-стрит, как она падает в реку Уилламетт, где они тонут, не имея возможности выбраться через двери из-за давления воды.

Судя по положительной реакции на еженедельную уборку плинтусов, я сделала вывод о том, что, если мама вернется в еще более чистый дом, она пообещает никогда больше меня не бросать. Это была моя печальная попытка завоевать ее расположение. Однажды во время отпуска в Лас-Вегасе родители на несколько часов оставили меня одну в гостиничном номере, чтобы поиграть в казино. Все это время я провела, убирая комнату, раскладывая багаж родителей и вытирая поверхности полотенцем для рук. Я не могла дождаться, когда они вернутся и увидят плоды моих трудов. Я сидела на своей раскладушке и лучезарно смотрела на дверь, ожидая увидеть их лица, не задумываясь о том, что на следующее утро придет уборщица. А когда они вернулись, не заметив изменений, я быстро пересекла комнату, волоча их за собой и одно за другим указывая на свои добрые дела.

Я отчаянно искала другие благоприятные возможности и внезапно обнаружила, что наше общее восхищение корейской кухней служит не только формой связи между матерью и дочерью, но и является чистым и неизменным источником ее одобрения. И вот на рыбном рынке Норянчжин во время летней поездки в Сеул эта идея по-настоящему расцвела. Норянчжин – это оптовый рынок, где можно выбрать живую рыбу и морепродукты из резервуаров разных продавцов и отправить для приготовления в одном из кулинарных стилей в рестораны наверху. Мы были с мамой и двумя ее сестрами, Нами и Ынми, и они набрали тонны морских ушек, морских гребешков, морских огурцов, амберджеков[21 - Амберджек – популярная промысловая рыба.], осьминогов и королевских крабов, чтобы есть сырыми и вареными в острых супах.

Наверху наш стол сразу же заполнился банчаном, расставленным вокруг бутановой горелки для рагу. Первым блюдом, которое нам принесли, был саннакчи – живой осьминог с длинными щупальцами. Передо мной на тарелке извивались серо-белые кусочки, только что отрезанные от головы, каждая присоска все еще пульсировала. Мама взяла один, обмакнула в пасту кочудян с уксусом, зажала губами и прожевала. Она посмотрела на меня и улыбнулась, увидев мой разинутый рот.

«Попробуй», – сказала она.

В отличие от других сфер родительской власти, мать не придерживалась строгих правил в отношении еды. Если мне что-то не нравилось, она никогда не заставляла меня это есть, а если я съедала лишь половину порции, не настаивала на том, чтобы я доедала все с тарелки. Она считала, что пищей нужно наслаждаться, а растяжение желудка более неоправданно, чем продолжение трапезы после насыщения. Ее единственное правило гласило: любое блюдо необходимо попробовать хотя бы один раз.

Стремясь ей угодить и произвести впечатление на тетушек, я ухватила палочками для еды самую активную щупальцу, которую только смогла найти, окунула в соус, как это делала мать, и сунула в рот. Она была соленой, терпкой и сладкой, с легким оттенком специй из соуса, и очень, очень жесткой. Я долго и старательно грызла щупальцу зубами, прежде чем проглотить, опасаясь, что она присосется к моим миндалинам по пути вниз.

«Молодец, детка!»

«Айго, еппо! – воскликнули тети. – Ай да наша красотка!»

Семья хвалила меня за храбрость, я сияла от гордости, и в этот момент нащупала верный путь. Я пришла к выводу, что, хотя у меня не получается быть хорошей, я могу преуспеть, проявляя смелость. Я начала наслаждаться тем, что удивляю взрослых своими изысканными вкусовыми предпочтениями и вызываю отвращение у неопытных сверстников из-за того, что, как я обнаружила, является одним из величайших даров природы. К десяти годам я научилась разламывать на части целого лобстера голыми руками и щипцами для орехов. Я поглощала бифштекс тартар, паштеты, сардины, улиток, запеченных в масле и приправленных жареным чесноком. Я пробовала сырые морские огурцы, морские ушки и устрицы на половинке раковины. По вечерам мама жарила сушеных каракатиц на походной печи в гараже и подавала их с тарелкой арахиса и соусом из перечной пасты, смешанной с японским майонезом[22 - Японский майонез – известный японский соус на основе пасты мисо с добавлением яиц, рисового уксуса, специй и соевого масла.]. Отец рвал их на полоски, и мы ели все вместе, сидя перед телевизором, пока у нас не начинали ныть челюсти, а я запивала все это, понемногу потягивая пиво Corona из маминых запасов.

Ни один из моих родителей не окончил колледж. Я не выросла в семье, где много книг или музыкальных записей. В юном возрасте меня не знакомили с изобразительным искусством, не водили в музеи или на спектакли в авторитетные учреждения культуры. Мои родители не знали имен писателей, чьи книги мне следует прочитать, или иностранных режиссеров, фильмы которых я должна была смотреть. В подростковом возрасте мне не попадались ни старые издания таких книг, как «Над пропастью во ржи», ни виниловые пластинки «Роллинг Стоунз», ни учебники из прошлого, которые могли бы помочь моему культурному развитию. Но мои родители были по-своему искушенными. Они многое повидали и попробовали в этом мире. То, чего им не хватало в сфере высокой культуры, они восполняли, тратя свои с трудом заработанные деньги на лучшие деликатесы. Мое детство было отмечено богатством вкусовых ощущений – кровяная колбаса, рыбьи кишки, икра. Они любили хорошую еду – готовить, заниматься поиском, щедро ею делиться – и я всегда была почетным гостем за их столом.

Глава 3. Двойное веко

Каждое второе лето, пока мой отец оставался работать в Орегоне, мы с мамой летали в Сеул и проводили шесть недель с ее семьей.

Мне нравились наши поездки в Корею. Я любила большие города и жизнь в квартире. Я наслаждалась влажностью и запахом столицы, пусть даже мама говорила мне, что все это из-за мусора и загрязнения воздуха. По вечерам я обожала гулять по парку напротив многоквартирного дома бабушки, слушать, как над головой проносятся мириады цикад и стрекотание их крыльев сливается с шумом дорожного движения.

Сеул был полной противоположностью Юджина, где я застряла в лесу в одиннадцати километрах от города, и лишь по милости матери могла до него добраться. Бабушкина квартира располагалась в Каннаме, оживленном районе на южном берегу реки Хан. Через парк находился небольшой торговый комплекс с магазином канцелярских товаров, магазином игрушек, пекарней и супермаркетом, до которого я могла дойти пешком без сопровождения.

С раннего детства я полюбила супермаркеты. Мне нравилось изучать каждую марку товара и его блестящую, чарующую упаковку. Я перебирала в руках различные продукты и представляла их бесконечные вкусовые возможности и сочетания. Я могла часами осматривать морозильные камеры, полные освежающих стаканчиков мороженого из дыни и сливок, и сладкой пасты из красной фасоли, бродить по проходам в поисках пластиковых пакетов с банановым молоком, которое каждое утро мы пили с двоюродным братом Сон Ёном.

Когда мы с мамой жили в Сеуле, трехкомнатную квартиру бабушки делили шесть человек. Невозможно было пройти и полутора метров, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Сон Ён спал рядом с кухней в маленькой комнате размером со шкаф, однако достаточно большой, чтобы вместить крошечный квадратный телевизор Sony PlayStation и небольшой матрас-футон, лежавший на полу под вешалкой с одеждой напротив плаката Мэрайи Кэри, который он приклеил скотчем к своей двери.

Сон Ён был сыном Нами Имо[23 - Имо – дословно: тетя (сестра матери). – Прим. науч. ред.] и моим единственным двоюродным братом по материнской линии. Его родители развелись вскоре после того как он появился на свет, и, пока Нами работала, его в основном воспитывала наша бабушка в доме, полном женщин. Он был старше меня на семь лет. Мальчик высокий и крепкого телосложения, но понурый, неловкий и женоподобный, несмотря на свой рост. Он был очень застенчивым подростком, подавленным чрезмерными школьными требованиями и предстоящим призывом на военную службу: каждый корейский мужчина был обязан отслужить в армии два года. Он страшно переживал из-за обилия прыщей и безуспешно пытался с ними справиться с помощью различных очищающих средств и кремов для местного применения. Дело доходило до того, что умывался он исключительно бутилированной водой.

Я обожала Сон Ёна и большую часть лета следовала за ним по пятам. Он был милым мальчиком и проявлял бесконечное терпение и милосердие, когда я, цепляясь за его ноги и спину, вынуждала нести меня на руках через влажную летнюю жару, несмотря на пот, лившийся градом с его лица и пропитывавший рубашку, или умоляла гнаться за мной по двадцати трем лестничным пролетам до квартиры бабушки.

Комната Нами Имо находилась по другую сторону кухни, примыкая к маленькому балкону, выходившему на улицу. Там стоял большой туалетный столик цвета нефрита, поверхность которого была уставлена сотнями различных лаков для ногтей. Каждый раз по приезде в Сеул она приглашала меня к себе и предлагала выбрать цвет, а затем, после моего тщательного обдумывания, красила мне ногти на газете. По завершении процедуры она опрыскивала их специальным спреем из аэрозольного баллончика, который помогал им быстрее высохнуть. Жидкость пенилась над моими кутикулами, а затем исчезала, как сухой лед, оставляя над кончиками пальцев лишь легкую пелену тумана.

Нами Имо также лучше всех на свете читала вслух сборники рассказов. Как и мой дед до нее, она занималась закадровым озвучиванием документальных фильмов и эпизодов аниме, которые Сон Ён и я бесконечно пересматривали на видеокассетах. По вечерам она читала мне корейские книги о Сейлор Мун и озвучивала всех персонажей. Не имело значения, что она не могла перевести эти главы на английский язык – она обладала уникальным голосовым диапазоном и удивительно плавно переходила от кудахтанья злой королевы к крылатой фразе решительной героини, а затем дребезжала словами предостережения бездарного помощника и заканчивала галантным воркованием франтоватого принца.

Когда мне было около восьми лет, Нами Имо начала встречаться с мистером Кимом, которого после их свадьбы я буду звать Имо Бу[24 - Имо Бу – дословно: «муж тети, маминой сестры». – Прим. науч. ред.]. Черные волосы с белой прядью Имо Бу были уложены в высокую прическу в стиле «помпадур» как у мультяшного скунса Пепе ле Пью. Он был врачом китайской медицины и руководил собственной клиникой, где сушил, смешивал и извлекал натуральные ингредиенты для создания фитопрепаратов. Для моей матери присутствие Имо Бу стало новым оружием в ее давней кампании по формированию моего идеального тела. Каждое утро он приходил в квартиру и заваривал специальный травяной чай, чтобы помочь мне расти, а пока тот заваривался, Имо Бу втыкал мне в голову акупунктурные иглы, повышающие активность моего мозга, чтобы я лучше училась в школе.

Чай был темно-зеленым с запахом черной лакрицы, смешанной с тигровым бальзамом. На вкус он напоминал фруктовую кожуру, настоянную на мутной озерной воде, и это было самое горькое, что я когда-либо пробовала. Каждый день я покорно зажимала нос и пыталась высосать как можно больше горячей сиропообразной жидкости, пока не начинала давиться. Много лет спустя, в возрасте за двадцать, я поняла, что этот вкусоароматический профиль соответствует любимому в сфере обслуживания горькому итальянскому ликеру Fernet.

Спальня Ынми Имо располагалась напротив комнаты Нами. Она была ее младшей сестрой и единственной, кто учился в колледже. Она окончила вуз лучшей в своей группе по специальности английский язык и взяла на себя роль переводчика после того как моей маме захотелось расслабиться и разговаривать только на родном языке. Ынми была всего на несколько лет моложе моей матери, но, возможно, из?за того, что она никогда не была замужем и даже не встречалась с мужчинами, я воспринимала ее скорее товарищем по играм, чем опекуном. Большую часть времени я проводила с ней и Сон Ёном, копаясь в их коллекциях компакт-дисков и умоляя взять с собой в канцелярские магазины, ломившиеся от корейских комиксов с новыми, модными в том году персонажами, такими как Сестры в Пижамах, Голубой Медведь или Машимаро, причудливый кролик с вантузом на голове.

Ночью мы с мамой спали на матрасе-футоне в гостиной, напротив стеклянных раздвижных дверей. Я ненавидела спать в одиночестве и наслаждалась возможностью лежать так близко к ней, не ища для этого никакого повода. В три часа ночи мы начинали ворочаться, страдая от смены часовых поясов. В конце концов мать оборачивалась и шептала: «Пойдем посмотрим, что у халмони[25 - Халмони, хальэмэни – бабушка. – Прим. науч. ред.] в холодильнике». Дома меня ругали, если заставали копающейся в кладовке после восьми вечера, но в Сеуле мама вновь превращалась в готового пошалить ребенка. Стоя у стола на кухне, мы открывали каждый контейнер Tupperware, полный домашнего банчана, и вместе перекусывали в синем влажном полумраке кухни. Мы запихивали в рот сладкие тушеные черные соевые бобы, хрустящие желтые ростки соевых бобов с зеленым луком и кунжутным маслом, а также терпкое, сочное кимчи из огурцов вместе с ложками теплого фиолетового конгбапа[26 - Конгбап – рис, сваренный с добавлением фасоли или других бобов. – Прим. науч. ред.] прямо из открытой рисоварки. Мы хихикали и шикали друг на друга, пока ели руками ганджанг геджанг[27 - Ганджанг геджанг – сырые крабы, маринованные в соевом соусе.], высасывая из панциря соленого, жирного, маринованного краба, выталкивая языком мясо из мельчайших расщелин, облизывая испачканные соевым соусом пальцы. Между жеванием увядшего листа периллы мать говорила: «Да, ты настоящая кореянка!»

Большинство вечеров мать проводила в комнате халмони. Время от времени я наблюдала за ними из дверного проема. Мать лежала рядом с бабушкой на темно-сером матрасе на полу и безмолвно смотрела корейские игровые шоу, а халмони курила одну за другой сигареты или чистила азиатские груши большим ножом, развернув лезвие к себе и получая одну непрерывную полоску кожуры. Халмони начинала откусывать от самой сердцевины, чтобы ни один кусочек фрукта не пропал даром, а мама ела идеально нарезанные брусочки точно так же, как это делала я, когда она подавала фрукты дома. Мне никогда не приходило в голову, что она пытается наверстать упущенное за все годы, проведенные в Америке. Было трудно себе представить, что эта женщина – мать моей матери, не говоря уже о том, что их отношения станут образцом связи между матерью и мной до конца моей жизни.

Я ужасно боялась бабушку. Она говорила резко и громко, и знала около пятнадцати английских слов, поэтому всегда казалось, что она злится. Она никогда не улыбалась на фотографиях, а ее смех был похож на кудахтанье, которое неизменно заканчивалось пронзительным хрипом и кашлем. Она была сгорблена, как ручка зонтика, и постоянно носила клетчатые пижамные штаны и рубашки из блестящих грубых тканей. Но больше всего меня страшило оружие, которым она гордо размахивала, – тончим. Тончим буквально означает «игла для какашек». Чтобы создать иглу, используемую для проникновения в ничего не подозревающий задний проход, необходимо сжать пальцы в форме пистолета, при этом соединенные указательные пальцы как раз и образуют его дуло. Как бы ужасно это ни звучало, это обычная культурная традиция, что-то вроде корейского пранка, а вовсе не уникальная форма сексуального насилия. Тем не менее тончим в бабушкином исполнении напугал меня до чертиков. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, я пряталась за маму или Сон Ёна или прокрадывалась мимо, прижимая задницу к стене, с тревогой ожидая, что бабушка проткнет указательными пальцами мои трусы, кудахча, а затем хрипло кашляя при виде моего удивления и ужаса.

Халмони любила курить, пить и играть в азартные игры, а особенно ей нравилось совмещать все эти три удовольствия, держа в руках колоду хватху. Хватху – это маленькие твердые пластиковые карты размером примерно со спичечный коробок. Оборотная сторона однотонная, ярко-красная, а лицевая украшена красочными изображениями животных, цветов и листьев. Они используются для игры под названием Годори, или Go-stop, цель которой состоит в том, чтобы сопоставить карты в руке с картами, разложенными на столе. Розы складываются с розами, хризантемы с хризантемами, и каждый набор соответствует определенному количеству баллов. Набор карт с лентами приносит одно очко, комбинация из трех карт с птицами – пять. Пять kwang (карт, отмеченных маленьким красным кружком с китайским иероглифом, обозначающим яркость) стоят целых пятнадцать. Как только вы наберете три очка, вы можете решить, стоит ли сделать следующий «ход» и попытаться собрать больше денег, рискуя, что другой игрок вас обойдет, или лучше сказать «стоп», закончить игру и забрать свой выигрыш.

Оставшись с ней наедине в лесу, я была ошеломлена тем, сколько времени и внимания она мне уделяла. А ее преданность, как я узнала, может являться как благодатной привилегией, так и оборачиваться удушающими последствиями. Мать была устроительницей дома. Создание дома было целью ее существования с тех пор как я родилась, и, хотя она была внимательной и заботливой, ее не назовешь нежной. Она не была той, кого бы я назвала «мама-мамочка», поэтому я завидовала большинству своих друзей. Мама-мамочка – это та, кто интересуется всем, что говорит ее ребенок, даже если на самом деле ей глубоко на это наплевать; тащит ребенка к врачу, как только он пожалуется на малейшее недомогание; говорит ребенку: «Они просто завидуют», если кто-то его высмеивает, или: «Ты всегда для меня прекрасна», даже если это не так, или «Прелестно!», когда ты даришь ей кусок дерьма на Рождество.

Но каждый раз, когда мне было больно, мама начинала кричать. Не сочувствуя мне, а злясь на меня. Это не укладывалось в моей голове. Если получали травмы мои друзья, их матери тут же уводили их и говорили, что все будет хорошо, или сразу же отправлялись к врачу. Белые люди всегда отводили детей к врачу. Но если поранилась я, мама приходила в ярость, будто я злонамеренно повредила ее имущество. Однажды, когда я полезла на дерево во дворе, выемка, на которую я опиралась, выскользнула из-под моей ноги. Полметра я сползала вниз, обнимая дерево, сдиравшее грубой корой кожу моего голого живота. Попытавшись найти опору для ног, я упала с двухметровой высоты на лодыжку. Я предстала перед ней в слезах, с вывихнутой лодыжкой, в разорванной рубашке, с расцарапанным и окровавленным животом. Но мать не взяла меня на руки и не отвезла к медицинскому работнику. Вместо этого она налетела на меня, как разъяренная тигрица.

«СКОЛЬКО РАЗ МАМА ТЕБЕ ГОВОРИЛА – ПЕРЕСТАНЬ ЗАЛЕЗАТЬ НА ЭТО ДЕРЕВО?!»

«Ой, омма[19 - Омма – «мама» по-корейски. – Прим. науч. ред.], кажется, я подвернула лодыжку! – плакала я. – Думаю, мне надо в больницу!»

Она нависала над моим скрюченным телом, безжалостно визжа, пока я корчилась среди сухих листьев. Готова поклясться, что она пару раз пнула меня ногой.

«Мама, я истекаю кровью! Пожалуйста, не кричи на меня!»

«ЭТОТ ШРАМ ОСТАНЕТСЯ У ТЕБЯ НАВСЕГДА! AY-CHAM WHEN-IL-EEYA?!»

«Прости меня, ладно? Ну прости!»

Я рассыпалась в извинениях, драматично рыдая. Слезы лились градом, перемежаясь протяжными воплями. Я ползла до дома на локтях, опираясь на сухие листья и холодную землю и с трудом волоча за собой обмякшую ногу.

«Айго[20 - Айго – возглас, причитание. Выражение радости, сожаления, злости. – Прим. науч. ред.], двэссо! Все, хватит!»

Ее любовь была жестче жестокости из милосердия. Она обладала брутальной, индустриальной силой. Жилистая любовь, никогда ни на дюйм не уступавшая слабости. Эта любовь на десять шагов вперед видела, что для меня лучше, и не заботилась о том, будет ли мне при этом чертовски больно. Мою травму мать ощущала так же глубоко, будто это ее собственное несчастье. Она была виновата лишь в том, что слишком сильно за меня переживала. Я понимаю это лишь сейчас, задним числом. Никто в этом мире никогда не любил меня так истово, как мать, и она никогда не позволяла мне об этом забыть.

«Хватит реветь! Прибереги свои слезы до того момента, когда твоя мать умрет».

Это была обычная поговорка в моем доме. Вместо английских идиом, которые мать никогда не учила, она придумала несколько собственных. «Мама – единственная, кто скажет тебе правду, потому что мама – единственная, кто по-настоящему тебя любит». Некоторые из самых ранних воспоминаний, которые я могу припомнить, связаны с тем, как мать наставляла меня всегда «сохранять десять процентов себя». Она имела в виду, что, независимо от того, как сильно в своем представлении вы любите другого человека, или уверены, что он любит вас, никогда не отдавайте всего себя. Всегда сберегайте 10 процентов, чтобы было на что опереться. «Даже от папы я утаиваю», – добавляла она.

Мать всегда старалась сделать меня самой совершенной версией себя. В младенчестве она щипала меня за нос, поскольку боялась, что он слишком плоский. В начальных классах беспокоилась о том, что я слишком маленького роста, поэтому каждое утро перед школой она инструктировала меня взяться за прутья спинки кровати и тянула за ноги, пытаясь сделать их длиннее. Если я хмурилась или слишком широко улыбалась, она проводила по моему лбу пальцами и приказывала «перестать делать морщины». А увидев, что я хожу сгорбившись, просовывала мне ладонь между лопаток и командовала: «Окке пхиго! Распрями плечи!»

Она была одержима внешностью и часами смотрела телемагазин косметики QVC. Она заказывала по телефону очищающие лосьоны, специальные зубные пасты и баночки со скрабами с икорным маслом, сыворотками, увлажняющими средствами, тониками и антивозрастными кремами. Она верила в продукты QVC с рвением конспиролога. Если бы вы поставили под сомнение легитимность продукта, она бы с яростью встала на его защиту. Мама была искренне убеждена, что зубная паста Supersmile делает зубы на пять тонов светлее, а набор из трех предметов по уходу за кожей Beautiful Complexion от Dr. Denese стирает с лица добрый десяток лет. Ее полочка в ванной представляла собой остров, полный стеклянных горшочков и тонированных баночек, содержимое которых она наносила на лицо и тело, а затем промокала, растирала, похлопывала и разглаживала, неукоснительно следуя десятиэтапному режиму ухода за кожей, включавшему в себя микротоковую палочку для удаления морщин электрическим током. Каждый вечер из холла доносились хлопки ее ладоней по щекам и гул пульсирующего электричества, якобы сужающего ее поры, пока она водила прибором по лицу, а затем наносила слой за слоем свои многочисленные кремы.

Между тем коробки с тональным кремом Proactiv были свалены в кучу под раковиной в моей ванной комнате. Щетки для чистки лица Clarisonic оставались сухими и почти не использовались. Я была слишком нетерпелива, чтобы соблюдать навязываемый матерью режим ухода за собой – источник раздора, который на протяжении всей моей юности лишь обострялся.

Ее совершенство приводило в бешенство, ее аккуратность – полная загадка. Она могла владеть предметом одежды в течение десяти лет, и он выглядел так, будто его никогда не носили. Ни пушинки на пальто, ни пятнышка на свитере, ни единой царапины на лакированных туфлях. А меня постоянно бранили за порчу или случайную потерю даже самых дорогих мне вещей.

Такую же педантичность она проявляла и в отношении домашнего хозяйства, которое содержала в идеальном порядке. Она каждый день пылесосила и раз в неделю заставляла меня протирать все плинтуса, пока сама поливала паркет маслом и натирала тряпкой. Жизнь со мной и моим отцом, должно быть, казалась ей жизнью с двумя огромными малышами, одержимыми желанием разрушить ее идеальный мир. Часто мать вспыхивала из-за какого-нибудь мелкого беспорядка, и мы оба смотрели в одном направлении и недоумевали, где грязно или что не на своем месте. Если один из нас проливал что-то на ковер, мама реагировала так, как будто мы его подожгли. В ту же секунду она издавала вопль раненого зверя, бросалась доставать из-под раковины спреи для чистки ковров компании QVC и отталкивала нас в сторону, опасаясь, что мы размажем пятно. Нам оставалось лишь застыть рядом с ней в смущении, тупо наблюдая, как она заливает и вычищает наши промахи.

Ставки выросли, когда мать начала собирать различные коллекции драгоценных хрупких предметов. У каждого набора было особое место в доме, где он аккуратно в особом порядке выставлялся. Миниатюрные расписные чайники Мэри Энгельбрайт выстроились на книжных полках в коридоре. Фарфоровые балерины – на полке в прихожей (у третьей по счету нет двух пальцев: ежедневное напоминание о последствиях моей неуклюжести). Бело-голубые голландские домики – на кухонных подоконниках (залитые джином в пьяном угаре, с двумя или тремя пробками, небрежно вставленными в окошки, чтобы напомнить моему отцу о его проделках). Хрустальные животные Сваровски возвышались на стеклянных полках шкафа в гостиной. Каждый день рождения и Рождество новый сверкающий лебедь, дикобраз или черепаха находили там свое место, добавляя красок призматическому сиянию, озаряющему ранним утром гостиную.

Ее правила и ожидания крайне утомляли. Но если я от нее отстранялась, то оказывалась изолированной и полностью отвечала за то, чтобы развлекать себя самостоятельно. Так что я провела свое детство, разрываясь между двумя импульсами: то предаваясь внутренним ребячливым капризам, приводившим к ее выговорам, то цепляясь за мать, отчаянно пытаясь ей угодить.

Иногда, когда родители оставляли меня дома с няней, я выстраивала ее фигурки на сервировочном подносе и осторожно мыла каждое животное в раковине со средством для мытья посуды, а затем насухо вытирала бумажными полотенцами. Я протирала полки под ними и очищала стекла с помощью средства для мытья окон Windex, а затем изо всех сил старалась расставить их по памяти, надеясь, что, вернувшись, мать вознаградит меня своей любовью.

Эта маниакальная потребность в уборке у меня выработалась как своего рода защитный ритуал, совершаемый в тех случаях, когда я хоть немного чувствовала себя покинутой – угроза, терзавшая мое юное воображение. Меня преследовали кошмары и сильный страх смерти родителей. Я представляла, как в наш дом врываются грабители, и во всех ужасных подробностях видела убийство родителей. Если они поздно возвращались домой с вечеринки, я была уверена, что они попали в автомобильную аварию. Меня мучили повторяющиеся сны о том, как отец, потеряв терпение в пробках и пытаясь срезать часть пути, приводит машину к краю моста на Ферри-стрит, как она падает в реку Уилламетт, где они тонут, не имея возможности выбраться через двери из-за давления воды.

Судя по положительной реакции на еженедельную уборку плинтусов, я сделала вывод о том, что, если мама вернется в еще более чистый дом, она пообещает никогда больше меня не бросать. Это была моя печальная попытка завоевать ее расположение. Однажды во время отпуска в Лас-Вегасе родители на несколько часов оставили меня одну в гостиничном номере, чтобы поиграть в казино. Все это время я провела, убирая комнату, раскладывая багаж родителей и вытирая поверхности полотенцем для рук. Я не могла дождаться, когда они вернутся и увидят плоды моих трудов. Я сидела на своей раскладушке и лучезарно смотрела на дверь, ожидая увидеть их лица, не задумываясь о том, что на следующее утро придет уборщица. А когда они вернулись, не заметив изменений, я быстро пересекла комнату, волоча их за собой и одно за другим указывая на свои добрые дела.

Я отчаянно искала другие благоприятные возможности и внезапно обнаружила, что наше общее восхищение корейской кухней служит не только формой связи между матерью и дочерью, но и является чистым и неизменным источником ее одобрения. И вот на рыбном рынке Норянчжин во время летней поездки в Сеул эта идея по-настоящему расцвела. Норянчжин – это оптовый рынок, где можно выбрать живую рыбу и морепродукты из резервуаров разных продавцов и отправить для приготовления в одном из кулинарных стилей в рестораны наверху. Мы были с мамой и двумя ее сестрами, Нами и Ынми, и они набрали тонны морских ушек, морских гребешков, морских огурцов, амберджеков[21 - Амберджек – популярная промысловая рыба.], осьминогов и королевских крабов, чтобы есть сырыми и вареными в острых супах.

Наверху наш стол сразу же заполнился банчаном, расставленным вокруг бутановой горелки для рагу. Первым блюдом, которое нам принесли, был саннакчи – живой осьминог с длинными щупальцами. Передо мной на тарелке извивались серо-белые кусочки, только что отрезанные от головы, каждая присоска все еще пульсировала. Мама взяла один, обмакнула в пасту кочудян с уксусом, зажала губами и прожевала. Она посмотрела на меня и улыбнулась, увидев мой разинутый рот.

«Попробуй», – сказала она.

В отличие от других сфер родительской власти, мать не придерживалась строгих правил в отношении еды. Если мне что-то не нравилось, она никогда не заставляла меня это есть, а если я съедала лишь половину порции, не настаивала на том, чтобы я доедала все с тарелки. Она считала, что пищей нужно наслаждаться, а растяжение желудка более неоправданно, чем продолжение трапезы после насыщения. Ее единственное правило гласило: любое блюдо необходимо попробовать хотя бы один раз.

Стремясь ей угодить и произвести впечатление на тетушек, я ухватила палочками для еды самую активную щупальцу, которую только смогла найти, окунула в соус, как это делала мать, и сунула в рот. Она была соленой, терпкой и сладкой, с легким оттенком специй из соуса, и очень, очень жесткой. Я долго и старательно грызла щупальцу зубами, прежде чем проглотить, опасаясь, что она присосется к моим миндалинам по пути вниз.

«Молодец, детка!»

«Айго, еппо! – воскликнули тети. – Ай да наша красотка!»

Семья хвалила меня за храбрость, я сияла от гордости, и в этот момент нащупала верный путь. Я пришла к выводу, что, хотя у меня не получается быть хорошей, я могу преуспеть, проявляя смелость. Я начала наслаждаться тем, что удивляю взрослых своими изысканными вкусовыми предпочтениями и вызываю отвращение у неопытных сверстников из-за того, что, как я обнаружила, является одним из величайших даров природы. К десяти годам я научилась разламывать на части целого лобстера голыми руками и щипцами для орехов. Я поглощала бифштекс тартар, паштеты, сардины, улиток, запеченных в масле и приправленных жареным чесноком. Я пробовала сырые морские огурцы, морские ушки и устрицы на половинке раковины. По вечерам мама жарила сушеных каракатиц на походной печи в гараже и подавала их с тарелкой арахиса и соусом из перечной пасты, смешанной с японским майонезом[22 - Японский майонез – известный японский соус на основе пасты мисо с добавлением яиц, рисового уксуса, специй и соевого масла.]. Отец рвал их на полоски, и мы ели все вместе, сидя перед телевизором, пока у нас не начинали ныть челюсти, а я запивала все это, понемногу потягивая пиво Corona из маминых запасов.

Ни один из моих родителей не окончил колледж. Я не выросла в семье, где много книг или музыкальных записей. В юном возрасте меня не знакомили с изобразительным искусством, не водили в музеи или на спектакли в авторитетные учреждения культуры. Мои родители не знали имен писателей, чьи книги мне следует прочитать, или иностранных режиссеров, фильмы которых я должна была смотреть. В подростковом возрасте мне не попадались ни старые издания таких книг, как «Над пропастью во ржи», ни виниловые пластинки «Роллинг Стоунз», ни учебники из прошлого, которые могли бы помочь моему культурному развитию. Но мои родители были по-своему искушенными. Они многое повидали и попробовали в этом мире. То, чего им не хватало в сфере высокой культуры, они восполняли, тратя свои с трудом заработанные деньги на лучшие деликатесы. Мое детство было отмечено богатством вкусовых ощущений – кровяная колбаса, рыбьи кишки, икра. Они любили хорошую еду – готовить, заниматься поиском, щедро ею делиться – и я всегда была почетным гостем за их столом.

Глава 3. Двойное веко

Каждое второе лето, пока мой отец оставался работать в Орегоне, мы с мамой летали в Сеул и проводили шесть недель с ее семьей.

Мне нравились наши поездки в Корею. Я любила большие города и жизнь в квартире. Я наслаждалась влажностью и запахом столицы, пусть даже мама говорила мне, что все это из-за мусора и загрязнения воздуха. По вечерам я обожала гулять по парку напротив многоквартирного дома бабушки, слушать, как над головой проносятся мириады цикад и стрекотание их крыльев сливается с шумом дорожного движения.

Сеул был полной противоположностью Юджина, где я застряла в лесу в одиннадцати километрах от города, и лишь по милости матери могла до него добраться. Бабушкина квартира располагалась в Каннаме, оживленном районе на южном берегу реки Хан. Через парк находился небольшой торговый комплекс с магазином канцелярских товаров, магазином игрушек, пекарней и супермаркетом, до которого я могла дойти пешком без сопровождения.

С раннего детства я полюбила супермаркеты. Мне нравилось изучать каждую марку товара и его блестящую, чарующую упаковку. Я перебирала в руках различные продукты и представляла их бесконечные вкусовые возможности и сочетания. Я могла часами осматривать морозильные камеры, полные освежающих стаканчиков мороженого из дыни и сливок, и сладкой пасты из красной фасоли, бродить по проходам в поисках пластиковых пакетов с банановым молоком, которое каждое утро мы пили с двоюродным братом Сон Ёном.

Когда мы с мамой жили в Сеуле, трехкомнатную квартиру бабушки делили шесть человек. Невозможно было пройти и полутора метров, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Сон Ён спал рядом с кухней в маленькой комнате размером со шкаф, однако достаточно большой, чтобы вместить крошечный квадратный телевизор Sony PlayStation и небольшой матрас-футон, лежавший на полу под вешалкой с одеждой напротив плаката Мэрайи Кэри, который он приклеил скотчем к своей двери.

Сон Ён был сыном Нами Имо[23 - Имо – дословно: тетя (сестра матери). – Прим. науч. ред.] и моим единственным двоюродным братом по материнской линии. Его родители развелись вскоре после того как он появился на свет, и, пока Нами работала, его в основном воспитывала наша бабушка в доме, полном женщин. Он был старше меня на семь лет. Мальчик высокий и крепкого телосложения, но понурый, неловкий и женоподобный, несмотря на свой рост. Он был очень застенчивым подростком, подавленным чрезмерными школьными требованиями и предстоящим призывом на военную службу: каждый корейский мужчина был обязан отслужить в армии два года. Он страшно переживал из-за обилия прыщей и безуспешно пытался с ними справиться с помощью различных очищающих средств и кремов для местного применения. Дело доходило до того, что умывался он исключительно бутилированной водой.

Я обожала Сон Ёна и большую часть лета следовала за ним по пятам. Он был милым мальчиком и проявлял бесконечное терпение и милосердие, когда я, цепляясь за его ноги и спину, вынуждала нести меня на руках через влажную летнюю жару, несмотря на пот, лившийся градом с его лица и пропитывавший рубашку, или умоляла гнаться за мной по двадцати трем лестничным пролетам до квартиры бабушки.

Комната Нами Имо находилась по другую сторону кухни, примыкая к маленькому балкону, выходившему на улицу. Там стоял большой туалетный столик цвета нефрита, поверхность которого была уставлена сотнями различных лаков для ногтей. Каждый раз по приезде в Сеул она приглашала меня к себе и предлагала выбрать цвет, а затем, после моего тщательного обдумывания, красила мне ногти на газете. По завершении процедуры она опрыскивала их специальным спреем из аэрозольного баллончика, который помогал им быстрее высохнуть. Жидкость пенилась над моими кутикулами, а затем исчезала, как сухой лед, оставляя над кончиками пальцев лишь легкую пелену тумана.

Нами Имо также лучше всех на свете читала вслух сборники рассказов. Как и мой дед до нее, она занималась закадровым озвучиванием документальных фильмов и эпизодов аниме, которые Сон Ён и я бесконечно пересматривали на видеокассетах. По вечерам она читала мне корейские книги о Сейлор Мун и озвучивала всех персонажей. Не имело значения, что она не могла перевести эти главы на английский язык – она обладала уникальным голосовым диапазоном и удивительно плавно переходила от кудахтанья злой королевы к крылатой фразе решительной героини, а затем дребезжала словами предостережения бездарного помощника и заканчивала галантным воркованием франтоватого принца.

Когда мне было около восьми лет, Нами Имо начала встречаться с мистером Кимом, которого после их свадьбы я буду звать Имо Бу[24 - Имо Бу – дословно: «муж тети, маминой сестры». – Прим. науч. ред.]. Черные волосы с белой прядью Имо Бу были уложены в высокую прическу в стиле «помпадур» как у мультяшного скунса Пепе ле Пью. Он был врачом китайской медицины и руководил собственной клиникой, где сушил, смешивал и извлекал натуральные ингредиенты для создания фитопрепаратов. Для моей матери присутствие Имо Бу стало новым оружием в ее давней кампании по формированию моего идеального тела. Каждое утро он приходил в квартиру и заваривал специальный травяной чай, чтобы помочь мне расти, а пока тот заваривался, Имо Бу втыкал мне в голову акупунктурные иглы, повышающие активность моего мозга, чтобы я лучше училась в школе.

Чай был темно-зеленым с запахом черной лакрицы, смешанной с тигровым бальзамом. На вкус он напоминал фруктовую кожуру, настоянную на мутной озерной воде, и это было самое горькое, что я когда-либо пробовала. Каждый день я покорно зажимала нос и пыталась высосать как можно больше горячей сиропообразной жидкости, пока не начинала давиться. Много лет спустя, в возрасте за двадцать, я поняла, что этот вкусоароматический профиль соответствует любимому в сфере обслуживания горькому итальянскому ликеру Fernet.

Спальня Ынми Имо располагалась напротив комнаты Нами. Она была ее младшей сестрой и единственной, кто учился в колледже. Она окончила вуз лучшей в своей группе по специальности английский язык и взяла на себя роль переводчика после того как моей маме захотелось расслабиться и разговаривать только на родном языке. Ынми была всего на несколько лет моложе моей матери, но, возможно, из?за того, что она никогда не была замужем и даже не встречалась с мужчинами, я воспринимала ее скорее товарищем по играм, чем опекуном. Большую часть времени я проводила с ней и Сон Ёном, копаясь в их коллекциях компакт-дисков и умоляя взять с собой в канцелярские магазины, ломившиеся от корейских комиксов с новыми, модными в том году персонажами, такими как Сестры в Пижамах, Голубой Медведь или Машимаро, причудливый кролик с вантузом на голове.

Ночью мы с мамой спали на матрасе-футоне в гостиной, напротив стеклянных раздвижных дверей. Я ненавидела спать в одиночестве и наслаждалась возможностью лежать так близко к ней, не ища для этого никакого повода. В три часа ночи мы начинали ворочаться, страдая от смены часовых поясов. В конце концов мать оборачивалась и шептала: «Пойдем посмотрим, что у халмони[25 - Халмони, хальэмэни – бабушка. – Прим. науч. ред.] в холодильнике». Дома меня ругали, если заставали копающейся в кладовке после восьми вечера, но в Сеуле мама вновь превращалась в готового пошалить ребенка. Стоя у стола на кухне, мы открывали каждый контейнер Tupperware, полный домашнего банчана, и вместе перекусывали в синем влажном полумраке кухни. Мы запихивали в рот сладкие тушеные черные соевые бобы, хрустящие желтые ростки соевых бобов с зеленым луком и кунжутным маслом, а также терпкое, сочное кимчи из огурцов вместе с ложками теплого фиолетового конгбапа[26 - Конгбап – рис, сваренный с добавлением фасоли или других бобов. – Прим. науч. ред.] прямо из открытой рисоварки. Мы хихикали и шикали друг на друга, пока ели руками ганджанг геджанг[27 - Ганджанг геджанг – сырые крабы, маринованные в соевом соусе.], высасывая из панциря соленого, жирного, маринованного краба, выталкивая языком мясо из мельчайших расщелин, облизывая испачканные соевым соусом пальцы. Между жеванием увядшего листа периллы мать говорила: «Да, ты настоящая кореянка!»

Большинство вечеров мать проводила в комнате халмони. Время от времени я наблюдала за ними из дверного проема. Мать лежала рядом с бабушкой на темно-сером матрасе на полу и безмолвно смотрела корейские игровые шоу, а халмони курила одну за другой сигареты или чистила азиатские груши большим ножом, развернув лезвие к себе и получая одну непрерывную полоску кожуры. Халмони начинала откусывать от самой сердцевины, чтобы ни один кусочек фрукта не пропал даром, а мама ела идеально нарезанные брусочки точно так же, как это делала я, когда она подавала фрукты дома. Мне никогда не приходило в голову, что она пытается наверстать упущенное за все годы, проведенные в Америке. Было трудно себе представить, что эта женщина – мать моей матери, не говоря уже о том, что их отношения станут образцом связи между матерью и мной до конца моей жизни.

Я ужасно боялась бабушку. Она говорила резко и громко, и знала около пятнадцати английских слов, поэтому всегда казалось, что она злится. Она никогда не улыбалась на фотографиях, а ее смех был похож на кудахтанье, которое неизменно заканчивалось пронзительным хрипом и кашлем. Она была сгорблена, как ручка зонтика, и постоянно носила клетчатые пижамные штаны и рубашки из блестящих грубых тканей. Но больше всего меня страшило оружие, которым она гордо размахивала, – тончим. Тончим буквально означает «игла для какашек». Чтобы создать иглу, используемую для проникновения в ничего не подозревающий задний проход, необходимо сжать пальцы в форме пистолета, при этом соединенные указательные пальцы как раз и образуют его дуло. Как бы ужасно это ни звучало, это обычная культурная традиция, что-то вроде корейского пранка, а вовсе не уникальная форма сексуального насилия. Тем не менее тончим в бабушкином исполнении напугал меня до чертиков. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, я пряталась за маму или Сон Ёна или прокрадывалась мимо, прижимая задницу к стене, с тревогой ожидая, что бабушка проткнет указательными пальцами мои трусы, кудахча, а затем хрипло кашляя при виде моего удивления и ужаса.

Халмони любила курить, пить и играть в азартные игры, а особенно ей нравилось совмещать все эти три удовольствия, держа в руках колоду хватху. Хватху – это маленькие твердые пластиковые карты размером примерно со спичечный коробок. Оборотная сторона однотонная, ярко-красная, а лицевая украшена красочными изображениями животных, цветов и листьев. Они используются для игры под названием Годори, или Go-stop, цель которой состоит в том, чтобы сопоставить карты в руке с картами, разложенными на столе. Розы складываются с розами, хризантемы с хризантемами, и каждый набор соответствует определенному количеству баллов. Набор карт с лентами приносит одно очко, комбинация из трех карт с птицами – пять. Пять kwang (карт, отмеченных маленьким красным кружком с китайским иероглифом, обозначающим яркость) стоят целых пятнадцать. Как только вы наберете три очка, вы можете решить, стоит ли сделать следующий «ход» и попытаться собрать больше денег, рискуя, что другой игрок вас обойдет, или лучше сказать «стоп», закончить игру и забрать свой выигрыш.