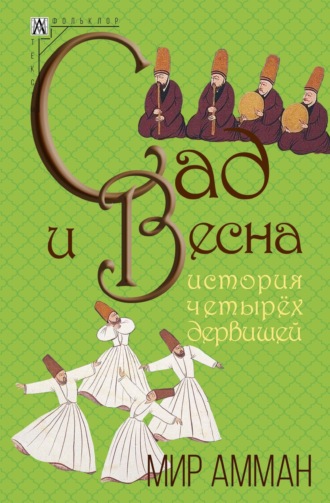

Сад и весна. История четырех дервишей

Мир Амман

Сад и весна

История четырех дервишей

© Зограф Г.А. (наследники), перевод, предисл., 2024

© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет, оформление, 2024

© Издательство «Альма Матер», 2024

Г.А. Зограф

Предисловие

Литература урду принадлежит к числу сравнительно новых индийских литератур, сложившихся на современных живых языках народностей Индии в течение последних нескольких сотен лет. Именовать словом «новая» литературу, история которой исчисляется столетиями, можно только в относительном смысле, имея в виду богатство и древность всей совокупности индийских литератур в целом.

Действительно, в сравнении с древнеиндийской литературой, создававшейся на санскрите веками, начиная с эпохи, отделенной от нас по меньшей мере тремя тысячами лет, в сравнении с буддийской и джайнской литературами, истоки которых уходят в первое тысячелетие до нашей эры, литературу урду, начавшую складываться триста-четыреста лет тому назад, нельзя назвать старой.

История урду и литературы на этом языке своеобразна.

В средневековой Индии, как и во многих других феодальных государствах, литература господствующих классов создавалась на «классических» языках, отличающихся от разговорной речи народа.

Индусские феодалы и окружавшее их брахманство – носители традиционной учености – пользовались древним санскритом, который давно уже вышел из живого употребления и стал таким же мертвым языком ортодоксальной литературы и науки, каким была латынь в средневековой Европе. Однако выработанные в этой литературе традиции не могли впоследствии не сказаться в какой-то мере на развитии новоиндийских литератур и их языков.

Но помимо санскрита в феодальной Индии существовал еще один «классический» литературный язык, непонятный простому народу. Его принесли завоеватели-мусульмане, хлынувшие сюда с XI столетия из Средней Азии и Афганистана.

В течение ряда веков они вливались в Индию волна за волной и оседали здесь, порабощая местное население. Литературным языком у них был персидский, который стал в Индии не только обычной речью мусульманских феодальных дворов, но долгое время служил и для всего официального делопроизводства. Широкое распространение получила литература на персидском языке, на нем писали здесь не одни лишь местные придворные поэты и летописцы. Привлеченные щедротами индийских правителей к их дворам, стекались писатели из Средней Азии и Ирана. Здесь постепенно сложилось свое особое литературное направление, отличавшееся по стилю от персидской литературы, которая развивалась в Иране. Больших успехов индо-персидская литература достигла в эпоху расцвета империи Великих Моголов. Да и впоследствии персидский язык, наряду с уже развившимися новоиндийскими языками, долго еще оставался литературным языком Индии. На нем написана значительная часть произведений таких крупнейших поэтов, писавших на урду в XIX и XX столетиях, как Галиб и Икбаль.

Особенность литературы урду по сравнению с другими новоиндийскими литературами заключается в том, что в начальном периоде своего развития она явилась в некотором роде преемницей традиций индоперсидской литературы. В конце XVI и XVII веках в княжествах Биджапур и Голконда, расположенных на Декане, а с начала XVIII столетия на севере – в Дели и Лакнау – придворные поэты-мусульмане, творившие раньше только на персидском языке, принимаются писать и на хиндустани – одном из важнейших языков Северной Индии. Однако, перейдя на новый язык, многие из них сохранили старые литературные приемы: идеи, темы и формы их воплощения в основной массе оставались те же, что и прежде. Стихи на языке хиндустани стали слагаться по персидским размерам, в них переносились многие персидские традиционные образы, сравнения, эпитеты. В хиндустани начало резко расти использование лексических заимствований из персидского языка, и в результате сложился особый литературный стиль или, как часто говорят, литературная форма хиндустани, именуемая урду. Отличительными чертами урду являются обильное употребление слов, почерпнутых из персидского языка, и использование арабского письма, в противовес другой литературной форме того же языка – хинди, которая заимствует лексику из санскрита и пользуется индийским письмом деванáгари. Литература урду оставалась под сильным влиянием индо-персидской литературы до середины XIX века. По существу она все еще отражала идеи и воззрения феодального общества. Писатели и поэты, происходившие, как правило, из придворной знати, помещичьих и военных кругов, искали свой идеал в прошлом и писали на традиционные темы, вкладывая в старый сюжет свое отношение к миру.

Вплоть до самого начала XIX века на языке урду как, кстати сказать, и на других новоиндийских языках, создавалась почти исключительно одна поэзия. Проза возникла сравнительно недавно – она развивается с начала XIX века. Попытки писать прозой на хиндустани предпринимались и раньше, но не имели серьезного успеха. Только в первые годы XIX столетия появились произведения в прозе, получившие широкое признание. К их числу относится книга «Сад и весна» Мир Аммана.

О жизни Мир Аммана известно очень немного. Родился он в Дели, где его предки служили при дворе Великих Моголов еще в XVI веке. Некогда они были богаты и знатны, но упадок Могольской империи в XVIII веке отразился и на них. Затем походы афганцев, неоднократно опустошавших Северную Индию, и восстания индусских племен лишили Мир Аммана поместий и всего наследственного достояния. Ему пришлось покинуть родной дом и семью и пуститься странствовать в поисках пропитания. Несколько лет он провел в городе Патне, потом отправился еще дальше на восток – в Калькутту. Здесь он сначала был воспитателем в аристократическом мусульманском семействе, а в 1801 году поступил на службу в недавно открывшийся колледж, где обучались молодые чиновники англо-индийской службы. Для изучения живых новоиндийских языков были необходимы произведения, написанные языком, не слишком далеким от разговорной речи. Поэзия, носившая отпечаток искусственности, этому требованию не отвечала, а потому администрация колледжа пригласила ряд литераторов, индусов и мусульман, для создания прозаических сочинений на важнейших новоиндийских языках. В их число попал Мир Амман, которому было поручено написать книгу, как он сам говорит, «на чистом индийском наречии (хиндустани), на котором разговаривает между собою народ на базаре: индусы и мусульмане, женщины и мужчины, дети и подростки, знатные и простые». В результате более чем годичных трудов появилась книга «Сад и весна». В 1806 году Мир Амман закончил работу над другим произведением, оставшимся малоизвестным, и на этом его следы совершенно теряются.

Кроме прозы Мир Амман писал и стихи, выступая под псевдонимом «Лутф» (Изящество), но славу ему принесла только проза, и именно «Сад и весна», благодаря своему живому, яркому, образному языку и увлекательному содержанию. Заслуга Мир Аммана заключается в том, что он сумел противостоять господствовавшему среди поэтов урду, его современников, стремлению усложнять язык, безмерно «украшать» и «облагораживать» его за счет персидского. Мир Амман обратился к неисчерпаемой сокровищнице народной речи и принялся писать, по собственному его выражению, в такой манере, «словно кто-то ведет разговор». Действительно, богатства живого языка всюду проступают в книге «Сад и весна», полной метких слов и образных выражений. По своим языковым и стилистическим достоинствам проза Мир Аммана занимает видное место в истории языка урду и литературы на нем. В течение прошлого столетия «Сад и весна» выдержала несколько десятков изданий – несравненно больше, чем любое из современных ему произведений на урду.

Мир Амман воспользовался известным в Индии сюжетом «Истории четырех дервишей», изложив его по-своему, и его «Сад и весна» пользуется наибольшей известностью среди всех существующих в Индии сочинений на тот же сюжет, как предшествующих, так и более поздних. Творческое использование традиционных сюжетов – явление обычное не только для индийской, но и для целого ряда средневековых восточных литератур. Оно не умаляет самостоятельной ценности произведения, так как в рамках общей фабулы писатель чувствует себя весьма свободно: он по-своему рисует обстановку, в которой совершается действие, дает собственный анализ поступков героев, словом, вносит в трактовку сюжета как можно больше своей индивидуальности.

«Сад и весна», или «История четырех дервишей», следует весьма распространенному в Индии композиционному построению: ряд независимых друг от друга историй объединяется как рамкой вводным рассказом, окончание которого служит общим заключением. Все части произведения выступают как повествования отдельных лиц; в свою очередь они сами могут содержать другие рассказы. Так построены многочисленные индийские сборники сказок, подобным же образом множество самостоятельных историй разного объема заключают в себе грандиозные древнеиндийские эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». Эта схема вместе с сюжетами проникла из Индии в соседние страны – сначала в Иран, а оттуда к арабам, где нашла воплощение в знаменитых сказках «Тысяча и одна ночь». Воспользовались ею и мастера итальянского Возрождения.

Структура «Истории четырех дервишей» сравнительно проста. Незамысловатый обрамляющий рассказ о падишахе, жаждущем наследника, включает в себя четыре повести дервишей об их неудачной любви и большую, полную острых приключений повесть о купце и его вероломных братьях, рассказанную падишахом. К последней – в качестве ее части – примыкает рассказ купца о похороненном заживо молодом человеке. По общему характеру все это произведение можно рассматривать как своеобразную форму восточного романа, стоящего на грани волшебной сказки. Творения подобного жанра не новость для Индии. Например, одному из крупнейших классиков санскритской литературы Дандину (около VI в. н. э.) принадлежит роман «Приключения десяти принцев», где на фоне фантастических, чисто сказочных приключений даны яркие картины жизни различных слоев индийского общества. Построен он аналогично «Истории четырех дервишей»: каждый царевич рассказывает о своих похождениях, причем любовный элемент и здесь занимает центральное место.

Корни происхождения «Истории четырех дервишей» не вполне ясны. Общий характер фабулы и некоторые второстепенные детали дают основание предполагать индийское происхождение этой истории. Несомненно, что впоследствии она подверглась значительному влиянию персидских литературных традиций. Но и известный сейчас персидский вариант «Истории четырех дервишей», по всей видимости, оформился в Индии. Обычно его создание приписывают знаменитому делийскому поэту Амиру Хусро (умер в 1325 году), что крайне сомнительно, так как вариант этот носит признаки более позднего происхождения. Скорее всего он сложился только в XVII или в начале XVIII века, но и в таком случае в качестве возможных его создателей называют опять-таки писателей, творивших в Индии. В конце XVIII века этот сюжет изложил на урду писатель Тахсин, назвав свое произведение «Новый изысканный стиль», однако написанное крайне тяжелым искусственным языком произведение это признания не получило. Наконец, в 1802 году Мир Амман написал книгу «Сад и весна», завоевавшую наибольшую популярность. Известно еще несколько позднейших вариантов этой истории как на урду, так и на других новоиндийских языках. Почти все они основываются на книге Мир Аммана «Сад и весна».

Название «Сад и весна», которое Мир Амман дал своему произведению, не имеет непосредственной связи с содержанием книги и представляет просто хронограмму. В арабском алфавите каждая буква обозначает определенное число, и сумма числовых значений букв, входящих в название «Сад и весна» (по-индийски – «Баг о бахар»), составляет 1217 – год написания этого сочинения по мусульманскому летоисчислению. Вот как говорит об этом сам автор:

«Когда эта книга дошла до конца, пришло мне в голову дать ей такое название, из которого виден был бы год сочинения. Когда подсчитал, оказалось, что начал я свою повесть в конце 1215 года хиджры[1] и из-за недостатка досуга удалось ее кончить только в начале 1217 года. Сердце подсказало мне хорошее имя „Сад и весна“: здесь есть и название, и видно число. На нем я и остановился. Всякий, кто прочтет эту книжку, словно совершит прогулку по саду; но простой сад подвержен увяданию осени, мой же вечно в весеннем цвету».

Своим построением «Сад и весна» Мир Аммана несколько отличается от других, более ранних вариантов «Истории четырех дервишей»: переменены местами рассказы второго и третьего дервишей, изменены пропорции частей, – но главное различие заключается в трактовке деталей. Мы отчетливо видим в книге «Сад и весна» приметы страны и эпохи. Хотя действие и переносится в далекие экзотические страны: то на Аравийский полуостров в Яман (Йемен), то в Шам (Сирия), то в столицу «султана правоверных» – Константинополь, то в разные области Аджама (Иран), то на восток – в Чин и Мачин (Китай), то далеко на запад – в Фаранг (Европа), – повсюду встречаемся мы с одной и той же обстановкой, с тем же образом жизни. Везде изображается быт мусульманской феодальной аристократии в том виде, как его наблюдал сам Мир Амман у себя на родине в Дели. Черты Индии проявляются особенно ярко, когда дело касается каких-либо подробностей обыденной жизни. Мусульмане здесь следуют многим индусским обычаям: они жуют бетель, ставят на лоб благословляющий знак – тику, носят индийскую одежду и готовят индийскую пищу. И это не удивительно, потому что «Сад и весна» представляет собою волшебную сказку, и все поименованные страны очень напоминают лежащее за «тридевять земель» «тридесятое государство» наших сказок, которое лишено каких-либо конкретных примет. Поэтому и в русском переводе за перечисленными странами сохранены те названия, которые дает им автор: ведь Чин у него ничем не напоминает Китай, а Фаранг едва ли похож на европейское государство.

Фантастика действия подчеркивается тем, что на сцену нередко выступают сверхъестественные силы в лице пери, джиннов и дэвов, которые то содействуют людям, то разрушают все их усилия. Но вмешательство этих сил в жизнь героев проявляется далеко не всегда и возможности их ограничены. Так, прекрасная пери в рассказе второго дервиша не в состоянии продлить встречу с возлюбленным, а царь джиннов и пери из рассказа четвертого дервиша сам вынужден обратиться за помощью к человеку. Характерно, однако, что окончательное устройство судеб героев не обошлось без вмешательства «владыки всех духов».

Такой способ разрешения трудностей здесь не случаен – он логически восходит к тому мировоззрению, которое проповедуется религией: «Будь покорен судьбе, надейся на Аллаха – и дела твои как-нибудь устроятся». Это фаталистическое пассивное отношение к жизни, представляющее смесь религиозного фанатизма с грубыми суевериями, было порождено самим развитием общества. Жестокая феодальная эксплуатация сопровождалась в условиях восточных деспотий полным бесправием низшего перед лицом вышестоящих, слабого перед сильным – в книге «Сад и весна» можно найти достаточно примеров этому. И конечно, господствующие классы сознательно поддерживали и воспитывали такое пассивное мировосприятие, ибо оно убивало в массах веру в свои силы, заставляло их смиряться с существующими несправедливостями.

Но постоянные призывы к Аллаху и его милости далеко не всегда звучат в книге «Сад и весна» как проявления фанатической веры. Куда чаще они выглядят как привычные заклинания, простая божба. Неоднократные похвалы исламу – «лучшей из религий» – не подкрепляются действием. Стоит только мусульманину оказаться в кругу иноверцев, он легко подчиняется их обычаям, участвует в их религиозных обрядах, и различие в вере нисколько не мешает ему подлаживаться и добиваться преуспеяния. Здесь нашла отражение та веротерпимость, которую поддерживал в Индии еще могольский император Акбар (1542–1605), поощрявший сотрудничество мусульман и индусов. О религиозной вражде в тех размерах, которых она достигла под влиянием английской политики «разделяй и властвуй», во времена Мир Аммана не было речи.

Вообще читатель столкнется в этой книге со многими противоречиями. Возвышенные идеи, провозглашаемые автором, не всегда вяжутся с развитием действия. Герои, при первом же знакомстве с ними щедро наделяемые всевозможными добродетелями, на поверку нередко оказываются беспринципными. Когда их влечет к себе какая-то цель, они, бывает, не стесняются в средствах. С другой стороны, в затруднительном положении они теряют все свои доблести и ждут, пока судьба пошлет им помощника.

Все эти черты характерны для индо-мусульманской литературы Средневековья. Они сохранились и в книге «Сад и весна», созданной в эпоху окончательного развала феодальной империи в Индии, но опирающейся на сюжет более раннего происхождения. Хотя это произведение, не в пример большинству других индийских сказочных сборников, которые носят нравоучительный характер, преследует главным образом развлекательные цели, оно содержит немало интересных картин жизни и быта, правда довольно узких кругов общества. Оно может познакомить наших читателей с некоторыми, частью исчезнувшими, а частью еще сохранившимися, чертами Индии – страны, народ которой имел тяжелое, полное бедствий и угнетения прошлое и перед которым открывается теперь великое светлое будущее.

Сад и весна

Начало истории

Итак, начинаю рассказ. Пожалуйста, слушайте внимательно и судите благосклонно. В «Похождениях четырех дервишей» говорится, что некогда в стране Рум[2] был падишах, который славился справедливостью Науширвана[3] и щедростью Хатима[4]. Звали его Азадбахт, и город Константинополь, который теперь называют Стамбул, был его столицей. Под его властью народ благоденствовал, казна была полна, войско послушно, бедняки довольны. Все жили в таком покое и радости, словно в каждом доме днем и ночью был праздник. Азадбахт уничтожил всех воров, грабителей, жуликов, мошенников, обманщиков и не оставил даже памяти о них во всей стране. Двери домов на ночь не запирались, а лавки на базаре оставались открытыми. Путешественники шли через леса и поля, позванивая золотыми монетами, и никто не спрашивал, что они несут и куда направляются.

Тысячи городов были подчинены этому падишаху, и несколько султанов платило ему дань. Но даже при такой большой власти он ни на час не забывал служения Богу. Из мирских благ у него было все, чего только можно желать, лишь сына, плода жизни, не хватало в саду его усадьбы. Поэтому нередко пребывал он в задумчивости и после пятикратного намаза[5] говорил своему щедрому покровителю:

– О Аллах! Ты все даровал своей милостью мне, недостойному, не дал лишь светильника моему темному дому[6]. Одно гнетет мою душу: нет у меня наследника моего имени, нет верной опоры моей. Ведь у тебя в сокровищнице тайн имеется все что угодно. Дай мне живого и резвого сына, тогда сохранится имя мое и останется след моей власти.

Не теряя надежды, дожил падишах до сорока лет. Однажды в зеркальном зале, совершая намаз, он читал свой урок из Корана. Бросив случайно взгляд в зеркало, он вдруг заметил в своих усах седой волос, блестевший, словно парчовая нить. Слезы навернулись у него на глазах, и тяжкий вздох вырвался из груди. «Увы! – подумал он про себя, – сколько лет потратил ты даром! В погоне за мирской славой ты перевернул целый мир, но все эти земли, которыми ты овладел, теперь тебе ни к чему – в конце концов все это пустит по ветру кто-то чужой. А к тебе пришел вестник смерти. Если и проживешь еще, все равно телесные силы будут только слабеть. Ясно, что судьба не судила тебе породить наследника венца и престола. Кончится тем, что умрешь и все оставишь. Не лучше ль самому все это покинуть и провести остаток дней в служенье творцу?»

И, утвердившись на том в своем сердце, он отправился в нижний сад, выслушал всех просителей и повелел, чтобы с этого дня никто больше к нему не обращался, а все взяли б в обычай разрешать свои дела в общей приемной. Потом удалился в одну из внутренних комнат, разостлал молитвенный коврик и погрузился в молитвы. Кроме плача и тяжких вздохов, ничего больше от него не слыхали. Так провел падишах Азадбахт несколько дней, круглые сутки не покидая места молитвы. Вечером, в час разрешения от поста[7], он съедал один финик и запивал его тремя глотками воды. Толки об этом вышли за стены дворца, и по всей стране разнеслась весть о том, что падишах, отрешившись от власти, предпочел уединение. Притеснители и мятежники повсюду подняли головы и преступили границы дозволенного: всякий, кому хотелось, теснил народ и поднимал бунт; всюду, где были наместники, обнаружились упущения в их управлении. Изо всех областей потекли ко двору жалобы на беззакония. Тогда собралась вся придворная знать и принялась держать между собою совет.

Порешили на том, чтоб обратиться к визирю[8]: он, мол, человек мудрый и знающий, он близок к падишаху и пользуется его доверием, к тому же он выше всех чином. Надо пойти к нему и спросить, что он сочтет подходящим.

– Известно ли вам, в каком состоянии падишах и в каком положении очутилась страна? – сказали эмиры[9], явившись к визирю. – Если падишах и дальше будет уклоняться от дел, то созданное с таким трудом государство пойдет прахом. А вернуть его будет не так-то легко.

Визирь был старый опытный человек, справедливый и умный, он и прозвище носил Хирадманд[10].

– Хоть падишах и не велел являться к себе, но вы попытайтесь, – посоветовал он. – Я тоже отправлюсь с вами. Бог даст, падишах все же согласится принять нас.

Он привел всех в зал общих приемов и оставил там, а сам прошел в зал совета и послал евнуха доложить падишаху.

– Скажи, что пришел его старый слуга, который уже несколько дней не мог лицезреть того, чье сияние служит украшением мира. Он надеется увидеть его и облобызать его стопы, чтоб обрести утешение.

Падишах выслушал просьбу визиря, а так как он знал достоинства, осмотрительность и преданность Хирадманда, да и сам не раз обращался к нему за советом, то, пораздумав, велел его пригласить. Лишь только дозволение было получено, визирь предстал перед падишахом, приветствовал его как подобает и встал, скрестив почтительно руки. Он был изумлен переменой, которую увидел в облике шаха: от бесконечных слез и поста у него под глазами пошла синева, а лицо побледнело.

У Хирадманда не хватило сил сдержать себя. Подбежав к своему господину, он припал к стопам его. Тот поднял голову старого слуги и спросил:

– Ну что? Увидел меня, утешился? А теперь иди. Не беспокой меня больше, возьми правление в свои руки.

В ответ на это Хирадманд горько заплакал.

– Благодаря вашим милостям и благосклонности мне всегда открыт путь к высшей власти, – произнес он. – Но ныне, когда защитник мира так внезапно удалился от дел, всю страну охватило волнение, а это добра не сулит. Что за мысль терзает высокий ум? Было бы хорошо, если б вы соизволили посвятить в свою тайну меня, выросшего в вашем доме слугу. Я осмелюсь доложить вам все, что придумает ничтожный мой ум. Ведь отличия для того и даруются слугам, чтоб падишах мог пребывать в довольстве и покое, возложив заботы о стране на своих подчиненных. Не дай бог, чтобы тяжкие думы овладели высоким духом, – на что же тогда нужны будут шахские слуги?

– Ты верно говоришь, – отвечал падишах. – Но гнетущую меня мысль никак невозможно прогнать. Слушай же, Хирадманд! Вся моя жизнь протекла в тяжких заботах о том, как укрепить государство и расширить его. Но теперь наступила такая пора, когда впереди только смерть. Она уже прислала мне своего гонца – седину. Знаешь пословицу: «Проспав всю ночь, неужели и утром не проснешься?» Ведь до сих пор нет у меня сына, утешенья души. Потому-то жестокая печаль и заставила меня от всего отказаться. Пусть кто угодно забирает страну и богатства. Мне нет до этого дела. Уж не первый день лелею мечту бросить когда-нибудь все, что имею, уйти в леса и горы, чтобы больше ни с кем не встречаться, и так провести свои последние дни. Где понравится, там и останусь, посвятив себя служению богу, которому я поклоняюсь. Может быть, он пошлет мне хороший конец. Я уже насмотрелся на мир – нет мне в том удовольствия. – И, тяжко вздохнув, падишах замолчал.

Хирадманд служил визирем еще у его отца. Он любил Азадбахта еще с той поры, когда тот был всего лишь царевичем. Вдобавок он отличался мудростью и осмотрительностью.

– Никогда не следует терять надежду на милость божию, – сказал он. – Для того, кто одним мановением создал восемнадцать тысяч живых существ[11], что за труд даровать вам потомка. Пусть владыка мира изгонит из своего сердца мрачные мысли, не то на всей земле воцарится беспорядок. Ведь государство, созданное вами и вашими предками с таким трудом и усилиями, попусту уйдет из ваших рук, и лишенная заботы страна придет в запустение, а не дай бог, еще и обесславится! Тогда в судный день вам может быть сделан упрек. «Поставив тебя падишахом, мы доверили тебе слуг наших. Ты же разочаровался в нашем милосердии и посеял смущение и тревогу среди своих подданных». Что вы на это ответите? Ведь никакие оправдания тут не помогут, потому что сердце человека – это дом божий, и падишаха спросят только, как он творил правосудие. Простите вашему рабу, что он надоедает вам вопреки этикету, но покидать свой дом и скитаться в лесах – дело йогов[12] и факиров[13], а не падишахов. Вам надлежит исполнять свое предначертание. Молиться и служить богу можно не только в горах и лесах. Вы, верно, слышали такое двустишие: